Затянувшаяся война Русского государства с Литвой и Польшей имела одним из последствий массовый плен и эмиграцию. Московские "выходцы" в Речи Посполитой насчитывали сотни человек и представляли все слои общества, от мещан до княжеских родов.

В польско-литовском войске поощрялось пленение знатных противников, особенно в период наступательных операций на русских землях. Московские войска гораздо менее преуспели в захвате шляхты. Захваченный в 1563 году в Полоцком походе Ян Янович Глебович был подговорен к сотрудничеству с царем и отдан им на размену. Еще около 700 польских шляхтичей, принявших участие в обороне Полоцка, по русским данным, были отпущены к королю Сигизмунду II Августу. Плененный в 1577 году князь Александр Иванович Полубенский был отпущен к королю с царскими посланиями. Часть пленников перешла на московскую службу, еще какая-то часть (в основном "немцы"-наемники) была продана в рабство. Официально королевская сторона к концу войны признала наличие в плену у царя только одного представителя титулованной знати (князя Петра Горского) и нескольких шляхтичей из отряда Филона Кмиты.

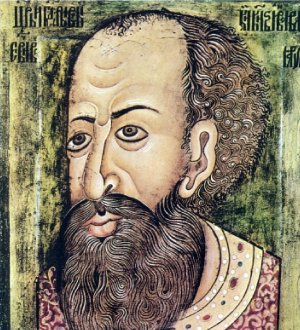

В то же время многие видные представители московского государева двора оказались в польско-литовском плену или в эмиграции. Эта участь постигла и высшую знать в лице князей Андрея Курбского, Михаила Ноготкова Оболенского, Юрия Горенского, Федора Буйносова, Александра и Гаврилы Черкасских, а также нетитулованных бояр и дворян, например Владимира Заболоцкого или Давида Бельского. В Москве эмигранты из рядов служилой знати считались изменниками. Их пытались вытребовать у противника под различными предлогами. Однако Польско-Литовское государство было гораздо лучше подготовлено к идейному противостоянию. Русская высшая знать была засыпана письмами с приглашением на королевскую службу. Иван Грозный считал это нечестным приемом ведения войны.

Царь называл Стефана Батория "кровопивцом крестьянским", который вступил в соглашение с его "изменники с московскими людми" и "приводил" людей царя "на измену своими грамотами". Изменные речи писал даже польский король в своих грамотах: "И коли б он не хотел кровопролитства в хрестьянстве, и он бы так писал ли?"

В 1579 году Баторий взял Полоцк, по мнению Грозного, не столько рыцарями, сколько изменой. Король, по мнению московского царя, не мог бы успешно разорять русские земли, если бы не помощь изменников Курбского, Заболоцкого, Тетерина и прочих, которых у короля "щодробливе приимают и хлебом осмотряют". Кроме предателей, против царя действовали "шпеги", которые появлялись на службе и поставляли информацию за рубеж. Об этом в ответе королю говорится с примером: "А что он писал, будто Нащокин его человека украл да связавши привез, ино тот его человек Нащокина омылил (обманул. - К. Е.) и сам приехал на наше имя, и бывши здесе шпегою, и от нашего жалованя побежал опят к нему с вестми"1. Война с Речью Посполитой, по мнению царя, была лишь частью великой борьбы с изменой, и побеждать противника надо было сначала у себя дома, где воеводы без боя или "малым боем" сдавали крепости.

В Польско-Литовском государстве, как правило, перебежчики всех категорий вызывали подозрение соседей, шляхты и придворных, не имели прав "добрых людей", в любой момент могли стать жертвой политической нетерпимости. Но они были необходимы в получении сведений из России, закрытой "как в адовой твердыни". Их использовали разведывательные службы, они участвовали в дипломатических провокациях против московитов и в выманивании новых царских подданных на королевскую службу.

Крупнейшим магнатом из русских эмигрантов стал Курбский, выехавший в Литву в разгар войны 30 апреля 1564 года. Его встретили панегирики местных поэтов Яна Радвана и Яна Старыконя Семушовского.

Хронисты рассказывали легенды о его полководческих способностях и покинутой в Юрьеве семье. С 1567 года московские послы во главе с Федором Умным Колычовым пытались вытребовать Курбского из эмиграции и натолкнулись на предложение обменять его более чем на половину Российского государства.

Героизация к тому времени не коснулась факта его побега: по всеобщему мнению, Курбский был невинно изгнан из своего отечества, и сам он отстаивал в своих сочинениях именно такое мнение. Заслуга переманивания героя на королевскую службу была приписана Миколаю Юрьевичу Радзивиллу Черному, который за этот успех удостоился как поэтических прославлений, так и похвалы в политическом трактате о свободе Андрея Волана:

"Выдающегося добродетелью и поступками мужа, которому Московия не имеет равного, Андрея Ярославского (Курбского. - К. Е.), твоим прозорливым советом вызванного и у жестокого тирана отнятого, наиславнейшего врага ты королю своему в подданство привел..."2 В 1641 году в гербовнике иезуита Шимона Окольского побег был уже представлен как решительная эмиграция с целью "сбросить ярмо тирании"3.

Московское посольское ведомство опровергало мнение о невинной опале и изгнании князя. В Первом послании Грозного Курбскому (1564) эмигрант представлен заговорщиком, восхотевшим стать независимым от Москвы ярославским владыкой, пособником измены, неверным слугой и плохим воеводой. Курбский обвинялся в содействии старицкому князю Владимиру Андреевичу и подготовке отторжения Новгорода в пользу Литвы. Царь в сентябре 1581 года писал Стефану Баторию, что "Курбской и Тетерин не для нашего окрутенства побежали, для своего злодейства, что были они на наш живот помыслили. И мы хотели их за измену казнити, и они от тово побежали"4.

Эпоха "бескоролевий" в Речи Посполитой стала переломной для карьеры Курбского. Его владения вызывали зависть и из-за шаткости их статуса становились поводом для интриг. Потомство от третьего брака с Александрой Семашковной и вдова испытали тяжелые лишения и на некоторое время потеряли свои имения, включая Ковель с округой и земли Биржанского войтовства; упитские имения были заложены в начале XVII века его сыном Дмитрием - Миколаем.

Внук перебежчика Андрей Дмитриевич дослужился до должности маршалка упитского, а мужская линия рода пресеклась, когда в 1672 году скончался правнук князя писарь гродский Ян Дмитриевич Курбский.

Исключительное положение при королевском дворе занимал также потомок смоленских князей Владимир Семенович Заболоцкий. Он бежал из России еще до начала Ливонской войны. Иван Грозный признавал, что "Володимер Заболоцкой розбраняс с своею братею да бежал, а не от нашие опалы"5. Во время опричнины произошла расправа с его родственниками Игнатием, Богданом и Федором, позднее занесенными в царский синодик. Бывший, по словам близких к нему людей, задумчивым мечтателем, Владимир Семенович получил в Европе рыцарское образование и участвовал в боевых действиях в Трансильвании и на Московском фронте. В специальном королевском привилее от 27 февраля 1577 года подробно описывался служебный подвиг Заболоцкого под Гданьском, за который он был награжден огромными землями (289 волоков и 6 моргов): из-за измены поляков немцы подступили к королевскому лагерю, и перебежчик со своим отрядом бросился в атаку.

Сохранившийся автограф письма Заболоцкого к Яну Ходкевичу от 5 мая 1576 года свидетельствует об эмигранте как о приближенном короля, преданном новой отчизне и даже в дни болезни думающем о военном походе6. В 1579-м он доказывал московским послам, что не является изменником. Судьба рыцаря Владимира Семеновича закончилась трагически. Его размолвка с Криштофом Радзивиллом (возможно, спровоцированная могущественным литовским магнатом), случившаяся в Вильно 23 апреля 1580 года, на другой день продолжилась вооруженным столкновением. Служебники кастеляна Трокского Радзивилла во главе с князем Юрием Корецким расправились с Заболоцким.

Король был расстроен и обвинил в убийстве Радзивилла, которому, по информации московских послов, пришлось на какое-то время скрыться с глаз короля7.

Еще один русский дворянин Давид Бельский, выдвинувшийся за счет службы Скуратовых-Бельских в опричнине, бежал в начале 1581 года с шестью своими слугами, которых вместе с их господином московские послы считали разбойниками и обвиняли в грабежах. 17 мая 1581 года на переговорах с царскими послами литовские представители заявили, что Бельский получил от короля земли в 700 волок.

Возможно, это намеренное преувеличение: в Литовской метрике за тот же 1581 год был записан, но не сохранился акт "Давиду Белскому боярину московскому на тридъцать волок в державе Пунской в розных селах до живота его".

При подготовке похода короля Стефана на Московскую Русь Бельский попытался сыграть за счет своих стратегических способностей, советовал королю направить основной удар не на Смоленск, а на Псков и объявил о том, что знает тайные планы царя, тем самым сильно преувеличив степень былой близости к московскому трону. Даже если его советы не принесли пользу, незримое присутствие Давида на пути московского посольства имело сильный психологический эффект: послам было заявлено, что "он все ведает, с чем послы идут"; в его честь на глазах у московитов был дан салют в Борисове; а 18 мая послы были унижены перед эмигрантом их парадно провели по Борисову, "а Давыд Белской в те поры сказали приставы, што смотрит на послов тайно из светлицы"8. Судьба большинства дворян и детей боярских, переехавших на королевскую службу, часто почти неизвестна.

Крупнейшими из них были Тимофей Иванович Тетерин и Марк Васильевич Сарыхозин. Сын боярский, стрелецкий голова Тетерин был записан в Тысячную книгу 1550 года по Суздалю и в Дворовую тетрадь 1550-х годов по Можайску. Участник походов на Казань, на Астрахань, в Ливонию, около 1563 года он был насильственно пострижен в монахи, после чего при содействии стрелецкого головы Андрея Кашкарова бежал в Литву. Иван Грозный писал: "А Тимоху были есмя и пожаловали, а велели есмя его пострич по своему закону. И он сметав плате чернецкое да в Литву збежал, да нынеча кров хрестьянскую проливает"9.

После бегства Тетерина и Сарыхозина их семьи в России были подвергнуты гонениям, причем, по сообщению Курбского, вместе с Кашкаровым были казнены Василий и Григорий Тетерины, а Сарыхозины были погублены вместе с Сабуровыми Долгими, "вкупе осмьдесят душ со женами и з детми". В мае-июле 1564 года Тетерин вместе с Марком Сарыхозиным прислал язвительное письмо юрьевскому наместнику Михаилу Морозову. Оба шляхтича зарекомендовали себя великолепными воинами. В январе 1569 года они устроили диверсионную вылазку: в опричной форме во главе литовского войска вошли в Изборск и на время захватили город.

История родов Тетерина и Сарыхозиных прослеживается в Литовской метрике до начала XVII века. Тимофей Тетерин получил от короля пожалование 7 волок в Упитском повете на условиях феодального держания. Он умер между 1589 и 1600 годами, оставив в Литве сыновей Федора и Тимофея, за которыми сохранились земли отца.

Федор к началу XVII века был женат на представительнице крупного жмудского рода Гальшке Радиминской, но потомков от этого брака, судя по всему, не было. Московские представители разного уровня в Речи Посполитой постоянно получали в наказах инструкции об обращении с Тетериным как с изменником и расстригой.

Марк Сарыхозин умер до 17 мая 1607 года, когда какими-то его имениями владели сын перебежчика Иван Маркович Сарыхозин и его жена. Еще один дворянин из этого рода, Агиш Сарыхозин, прославился в войнах против московитов и татар и получил за это имение Локпачи (34 волоки) в Тверском тиунстве Жемайтской земли. Третий Сарыхозин, Умар, также рассматривался московской дипломатией как опаснейший изменник. Он прославился зверствами, которые учинил в Заволоцком и Ржевском уездах во главе отряда литовских казаков после подписания перемирия: в начале марта 1582 года Грозный писал в грамоте Баторию, что "в Заволочском уезде наш изменник Умар Сарыхозин со многими казаки с литовскими Ржевскои уезд воюют, и людеи многих побивают, и в полон жены их и дети емлют, а иных мужиков чорных, в ызбах запирая, жгут и многие крови крестьянские проливают, за договором и за присягою послов твоих такое кровопролитство чинят, чего и в ратное время не бывало"10.

Больше всего выходцев из Московской Руси было в Упитском повете.

Историк Д. И. Довгялло заметил даже, что "в далекой от Москвы упитской волости существовала бесспорная великорусская колонизация"11. Но социальная, культурная, психологическая адаптация в новой среде Великого княжества Литовского оказалась для московитов нелегкой. Местная шляхта считала их появление временным событием, часто с возмущением смотрела на земельную политику короля в отношении приезжих и пользовалась их неприспособленностью.

За редкими исключениями выходцы из Московской Руси в Речи Посполитой не становились ни в первом, ни во втором поколении "добрыми людьми", то есть полноправными, своими.

Владения передавались им в пожизненное пользование, и приходилось бороться за продление этого права для потомков.

Если даже могущественный магнат, каким был Андрей Курбский на Волыни, жаловался на непрекращающиеся попытки соседей вырвать у него имения, то неудивительно читать, как дворянин Война Захарович, получивший именьице Долгое в Берестейском повете от Сигизмунда II Августа, продавал его в 1573 году земскому писарю Берестейскому Адаму Потею 7 сентября 1573 года, не имея сил справиться с натиском соседей, которые, по его признанию, старались "уничтожить" пришельца.

Завершение Ливонской войны принесло московским эмигрантам в Речи Посполитой новые тяготы. Во время боевых действий они были символом королевской милости к противнику, отнятой у врага военной силой. В новых условиях на поверхность всплыло отложенное во время войны недовольство местной шляхты.

Борьба, судя по жалобам в судовых книгах, нечасто выходила за рамки повседневного насилия с устными оскорблениями, избиениями и грабежом. Ответные действия московской знати были слабыми. На популярную среди шляхты корпоративную поддержку рассчитывать не приходилось.

Сожженные дома, убитые друзья и слуги не компенсировались даже штрафами и тюрьмой. Русские эмигранты совершали ответные единичные диверсии, но были бессильны в затяжных войнах. Вольготной жизни на чужбине ожидать не приходилось...

- 1. РГАДА. Ф. 78 (Сношения России с римскими папами). Оп. 1. Кн. 1. Л. 202 об., 203, 270, 275 об.-276 об.

- 2. Volanus A. De libertate Politica sive civili libellus lectu non indignus. Cracoviae In Officina Matthiae Wirzbietae Thypographi S.R.M. 1572//Biblioteka Czartoryskich. Muzeum Narodowe w Krakowie.

- 3. Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. М. 1998. С. 343, 345.

- 4. РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 276.

- 5. Там же. Л. 276 об.

- 6. Grala H. «Ex Moschouia ortum habent». Uwagi o sfragistyce i heralgyce uchodcЧw oskiewskich// Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowej Serii. Warszawa. 1999. T. IV (XV). S. 106. Przep. 28.

- 7. Свяжынскi У. М. Гiстарычныя запiскi Ф. Еулашоускага. Мiнск. 1990. С. 103–106; РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 11. Л. 347, 393.

- 8. РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 13. Л. 150- 150 об.

- 9. Там же. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 276–276 об.

- 10. Там же. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 14. Л. 46 об., 103 об.

- 11. Довгялло Д. И. Предисловие//Опись документов Виленского центрального архива древних актовых книг. Вып. 7. Вильна. 1909. С. VII.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем