В ХVI веке судьбы жителей Северских земель и Верховских княжеств складывались непросто. Мирное течение жизни было нарушено московско-литовскими войнами, получившими в литературе название "порубежных". После войны 1487-1494 годов Великое княжество Литовское потеряло Воротынск, Вязьму, Белев, Мезецк, Новосиль и официально отказалось от претензий на Новгород, Псков, Тверь и Рязань. По итогам кампании 1500-1503 годов к России отошли Северские земли с Новгородом-Северским, Трубчевском, Рыльском, Путивлем, а также Брянск, Гомель, Любеч и другие города.

архив журнала "Родина"

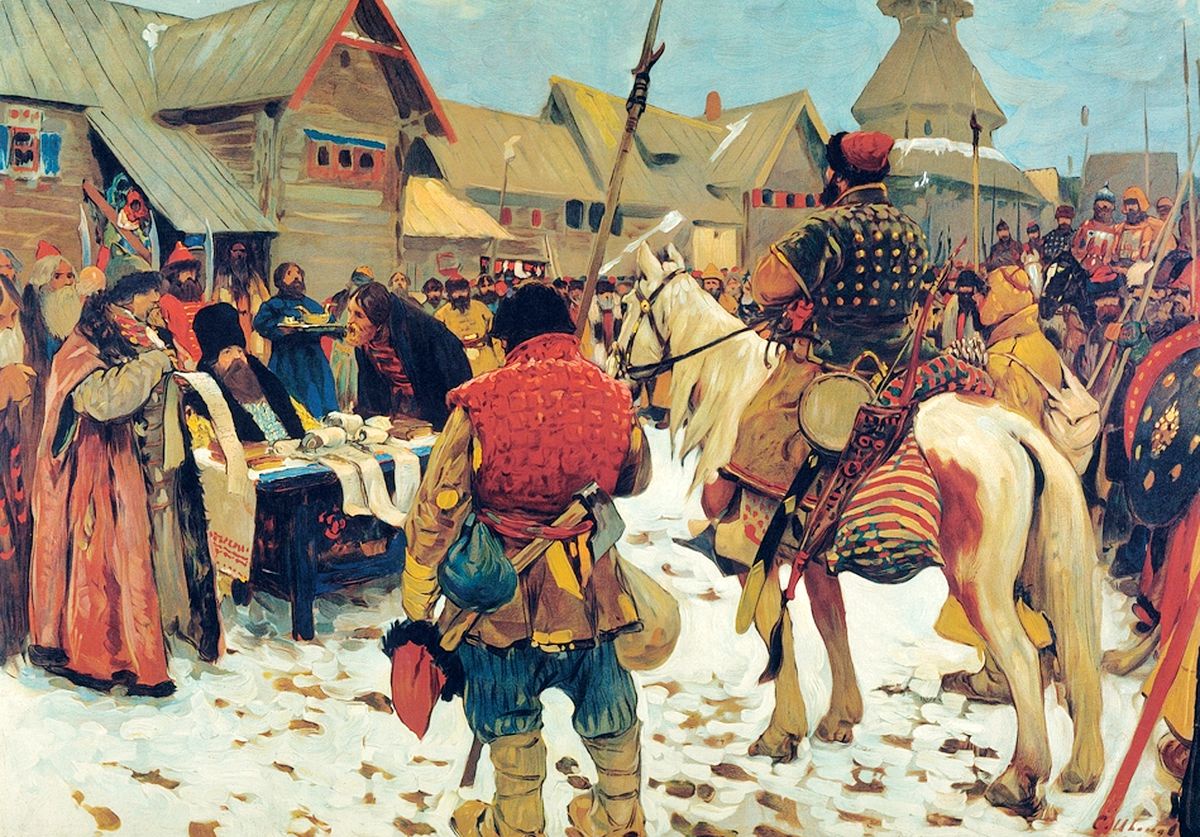

С. В. Иванов. Смотр служилых людей. Издание И. Н. Кнебель.

Насколько переход под власть Москвы изменил уклад жизни местного населения? Труднее всего пришлось дворянству. Вольности службы литовским панам и великим князьям литовским сменились тяжким служением "государеву делу". Оно сопровождалось принудительными переселениями, переверстанием земель, частыми военными опасностями.

Другим фактором, серьезно изменившим здешнюю жизнь, стал стремительный рост военной опасности со стороны Крымского ханства. 1507 год стал началом необратимого обострения отношений России и Крыма, а с 1515-го татарские набеги на южно-русскую границу становятся почти ежегодными. Население этих мест в полной мере познало как постоянную угрозу быть убитым, потерять все имущество и своих близких, попасть в татарский полон, так и все тяготы пограничной службы. Приходилось часто участвовать в приграничных стычках, обеспечивать безопасность московских и крымских посольств. Путивль в ХVI веке стал местом, власти и служилые люди которого были обязаны обеспечить посольству лошадей, подводы, продовольствие, конвой и в случае необходимости защищать посольство в его трудном пути по опасным степным сакмам.

Местные жители часто видели ситуацию иначе, чем того требовали московские власти. Соседнее Поле, отделявшее южнорусские уезды от крымских улусов, было опасной ничейной территорией, но отнюдь не безлюдной. На Поле жили казаки и таинственные севрюки, татары, русские. Здесь правили свои законы, которые в гораздо большей степени определялись простой формулой "свой - чужой", восходящей еще к временам прохода через эти степи кочевых народов, чем указами московского государя и его воевод.

Постоянное военное напряжение (весь ХVI век эти земли были в той или иной степени вовлечены как в московско-татарские, так и в московско-литовские конфликты) привело к большой усталости населения, росту протестных настроений в отношении центральной власти. Ведь именно от нее исходили все тяготы - от постоянных войн до кровавого опричного террора. При этом местные жители не были глубоко привязаны к московскому великокняжескому дому, под властью которого они оказались отнюдь не добровольно. Позже, в начале ХVII столетия, все эти факторы вызовут безоговорочную поддержку южнорусскими уездами самозванческого движения Лжедмитрия I, и именно с Северщины в Россию в 1604 году придет первая в ее истории гражданская война. Однако симптомы зреющего среди южнорусских дворян недовольства, переходящего в ненависть, проявились гораздо раньше. Служилые люди русского пограничья в 1571 году дали целую группу настоящих изменников, которые по своей инициативе навели на Русь крымского хана.

Весной 1571 года в нашествие на Россию с 40-тысячным войском двинулся крымский хан Девлет-Гирей I.

Русские войска под командованием боярина князя Ивана Бельского перекрыли путь татарам, расположившись по берегу Оки. Хан не отважился на прорыв. Он планировал пройти через окрестности Болхова в густонаселенный район Козельска и подвергнуть разорению эти места. Там не было крупных русских сил, их защищали лишь небольшие крепостные гарнизоны.

Однако планы хана изменили "переветники", которые из различных городов русского пограничья бежали в Поле, искали встречи с татарскими войсками и стремились убедить крымцев идти на Москву. Русские перебежчики, Федор Жеков со товарищи, сообщили Девлет-Гирею, что южные границы открыты и хан спокойно может "перелезть" Оку под Серпуховом.

Когда татары достигли Молочных Вод, к хану привели жителя Галича Башуя Сумарокова. Он утверждал, что "на Москве и во всех городех по два года была меженина великая1 и мор великой и межениною де и мором воинские многие люди и чернь вымерли, а иных де многих людей государь казнил в своей опале, а государь де живет в слободе2, а воинские де люди в немцех3. И против де тебя в собранье людей нет. И царю де говорил, чтобы царь (хан. - А. Ф.) шел прямо к Москве". Сумароков за свою "службу" получил золотой плат и 80 денег. Но тем не менее хан не внял его советам и пошел на Козельск.

В середине мая татары перешли русскую границу южнее Болхова и сделали короткую остановку на Злынском поле (современное село Злынь Орловской области). Здесь к Девлет-Гирею "прибежали" новые изменники: сын боярский из Белева Кудеяр Тишенков с товарищами: Окул Семенов из Белева, Ждан и Иван Васильевичи Юдинковы из Калуги, Федор Лихарев по прозвищу Сотник из Каширы, некий Русин из Серпухова и с ними "десять человек их людей".

Перебежчики горячо убеждали крымцев идти прямо к Москве, уверяли, что путь открыт. Они сообщили, что "мором де и межениною служилые многие люди и чернь в городех, на посадех и в уездех вымерли, а иных де многих людей государь в своей опале побил". Видя, что хан колеблется, Тишенков кинулся к нему, схватил за узду коня и говорил: "Только де ты, пришод к Москве, ничего не учинишь, и ты де меня на кол посади у Москвы, стоять де против тебя некому". То, что изменник ручается собственной жизнью в правдивости своих слов, наконец-то убедило Девлет-Гирея. Он развернул полки к Москве.

По дороге сведения Тишенкова подтверждали другие перебежчики - выкрест Иван Ермаков, Степанко Яковлев, человек князя Волынского, а с ним еще шесть человек и другие.

Татары стремительно прошли "козельские места", под Перемышлем форсировали реку Жиздру и по Свиной дороге двинулись в обход русских войск. Они зашли в тыл позициям армии Бельского, расположившейся у Серпухова. Этот путь крымцам показали Тишенков с товарищами4.

В результате маневра Девлет-Гирея столица оказалась практически беззащитной. Бельский был вынужден срочно отводить войска к стенам Москвы, но успел сделать это всего на день раньше татар, 23 мая. Возможно, из-за спешки он плохо сориентировался в ситуации и сделал грубую ошибку. Вместо того чтобы занять оборону на непосредственных подступах к городу, он ввел полки в Москву, под защиту крепостных стен.

Крымцы не стали связываться со штурмом и уличными боями. 24 мая они просто подожгли столицу с нескольких концов. За три часа страшного пожара "Москва згорела вся: город и в городе государев двор, и все дворы, и посады за Москвою, и людей погорело великое множество, им же не бе числа".

По свидетельствам современников, в огне погибло более 120 тысяч человек, в том числе почти вся русская армия и сам воевода Бельский. На обратном пути Девлет-Гирей прошел погромом через каширские и рязанские места, захватив в полон 60 тысяч человек. Таких масштабов разорения Русь не знала со времен монгольского ига.

Грозный объяснял свое поражение 1571 года тем, что был "в немцах", подавлял изменников, которые "отложились", и на Москву не поспел5.

Итак, для царя борьба с мнимыми перебежчиками заслонила появление реальных предателей, которое, несомненно, являлось реакцией на опричный террор и перенапряжение сил страны из-за постоянных войн. Ведь в числе людей, "прибежавших" к татарам, мы видим как жертв опричнины, так и в своем большинстве служилых людей городов южной границы России: Каширы, Серпухова, Калуги.

С самим Кудеяром Тишенковым Иван Грозный расправиться не смог. Перебежчик скрылся в Крыму. Однако царь использовал эту реальную измену для возведения ложных обвинений в сотрудничестве с врагом на других людей (боярина И. Ф. Мстиславского, кравчего Ф. И. Салтыкова и других).

Царь сперва обвинял воевод в том, что они "неисправленье чинили", потому-то и случилась военная катастрофа 1571 года. Но на переговорах с Крымом в 1574 году оценки ужесточились: по новой версии Грозного, крымский хан напал, сославшись с изменниками и боярами. Бояре, которые командовали русской армией на окском рубеже, якобы и послали к нему изменника Кудеяра. Тишенков же, видимо, несколько лет прожил в Крыму довольно благополучно и даже женился.

Однако после смерти Девлет-Гирея I в 1577 году у него не сложились отношения с новым ханом - Мухаммед-Гиреем II. Русский гонец Елизарий Ржевский доносил, что Тишенков к Ивану IV "своею рукою" послал грамоту, взяв при этом у татарских властей пропуск на вывоз из Крыма своей жены. Изменник решил покаяться и ехать на Москву просить у царя милости.

В крымской посольской книге сохранилось начало грамоты Кудеяра Тишенкова к Ивану IV 1577 года. К сожалению, ее полный текст утрачен: "Царю государю великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии бьет челом холоп твой виноватый Кудеярец. Покажи милость холопу своему виноватому, не оставь от веры хрестьянские, вели грешному приитти на покаянье"6.

Мотивы действий Тишенкова неясны. Трудно поверить, что он мог всерьез рассчитывать на милость Грозного, учитывая масштаб совершенного им предательства. За гораздо меньшие, часто абсолютно выдуманные провинности царь приказывал казнить людей гораздо более именитых, чем беглый белевский сын боярский. Впрочем, возможно, именно подлинность преступлений и могла спасти Тишенкова. Царю был нужен раскаявшийся грешник, причем такой, в тяжести грехов которого ни у кого бы не могло возникнуть ни малейшего сомнения.

Во всяком случае, в Москве отнеслись к обращению Тишенкова со всей серьезностью. Оно даже рассматривалось на заседании Боярской думы. По боярскому приговору с посольством Василия Мосальского Тишенкову решили послать грамоту от имени государя: "От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии Кудеяру Тишенкову. Писал еси к нам, чтобы нам тебя пожаловати и вины б твои нам тебе отдати. И будет на наше имя ехати похочешь, и ты бы свои вины покрял правдою, на наше имя ехал, а мы тебя пожалуем, вины твои тебе отдадим, и сумненья бы еси себе не держал. Писана на Москве лета 7086 года марта в 13 день"7.

Посольству в Крым была дана инструкция: "От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии князю Василию Васильевичу Мосалскому да дияку Арменину Шапилову. Писал еси к нам с Крыму Кудеяр Тишенков, а хочет ехати к нам на наше имя. И мы к вам послали Кудеяру грамоту. И как, оже даст Бог, в Крым придете, и вы б порозведали, и с Кудеяром сослались тайно. И будет учнет Кудеяр прямить, и захочет к нам ехати на наше имя, и вы б ему то розсуждали, чтоб Кудеяр в прежних своих винах на себя от нас сумненья никоторого не держал, и к нам на наше имя ехал. А мы его пожалуем, прежние вины его ему отдадим, и вперед к нему свое жалованье держати учнем, посмотря по его службе. А будет учнет говорити Кудеяр, мы к нему свою жаловалную грамоту прислали, и будет почаят прямо Кудеяр хочет к нам ехати, а не для воровства, учнет нашие грамоты просити, и вы б ему и грамоту дали нашу. Писано на Москве, лета 7086, марта в 13 день"8.

К сожалению, дальнейшая судьба Тишенкова в источниках не отразилась. Его фигура потерялась на фоне большой дипломатической игры, которую в 1578 году пытался вести Иван Васильевич. Главной темой диалога с Крымом царь считал необходимость заключения союзного договора, который должно было заключить большое русское посольство Мосальского, дьяка Шепилова и гонца Непейцына9. Инструкции для него разрабатывались в августе - сентябре 1578 года и неоднократно менялись. Однако статейного списка посольства не сохранилось, и мы не знаем, получил ли Тишенков царскую грамоту, пытался ли выехать "на государево имя" или же сгинул в Крыму, так и не дождавшись царского ответа...

При оформлении статьи использованы литографии из книги А. В. Висковатова "Рисунки одежды и вооружения российских войск".

- 1. Меженина - падение уровня воды в реках, приводящее к засухе.

- 2. Имеется в виду Александровская слобода - резиденция опричников.

- 3. То есть основные силы русской армии находятся на фронтах Ливонской войны.

- 4. Список о посольстве С. Кловшова, 1571 г.//РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Д. 14. Л. 25-26 об., 28.

- 5. Отчет о переговорах в Москве с крымским гонцом Девлет-Килдеем, декабрь 1571 г.//Там же. Л. 35 об.

- 6. Грамота Кудеяра Тишенкова к Ивану IV, 1577 г., после июня//Там же. Д. 15. Л. 47.

- 7. Грамота от имени Ивана IV к Кудеяру Тишенкову, 13 марта 1578 г.//Там же. Л. 267-267 об.

- 8. Грамота Ивана IV послам в Крым В. В. Мосальскому и А. Шапилову, 13 марта 1578 г.//Там же. Л. 267 об. - 268 об.

- 9. Отчет о приеме крымского посольства Куремши//Там же. Л. 186.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем