По мере роста силы и могущества Русского государства, одну за другой подминавшего под себя "мусульманские юрты" бывшего "Джучиева Улуса", Крым все более превращался в основного противника Москвы на ее южных рубежах. Пребывание русского посольства в Крыму с июля 1563 по cентябрь 1573 года по длительности является беспримерным в истории московско-крымских отношений.

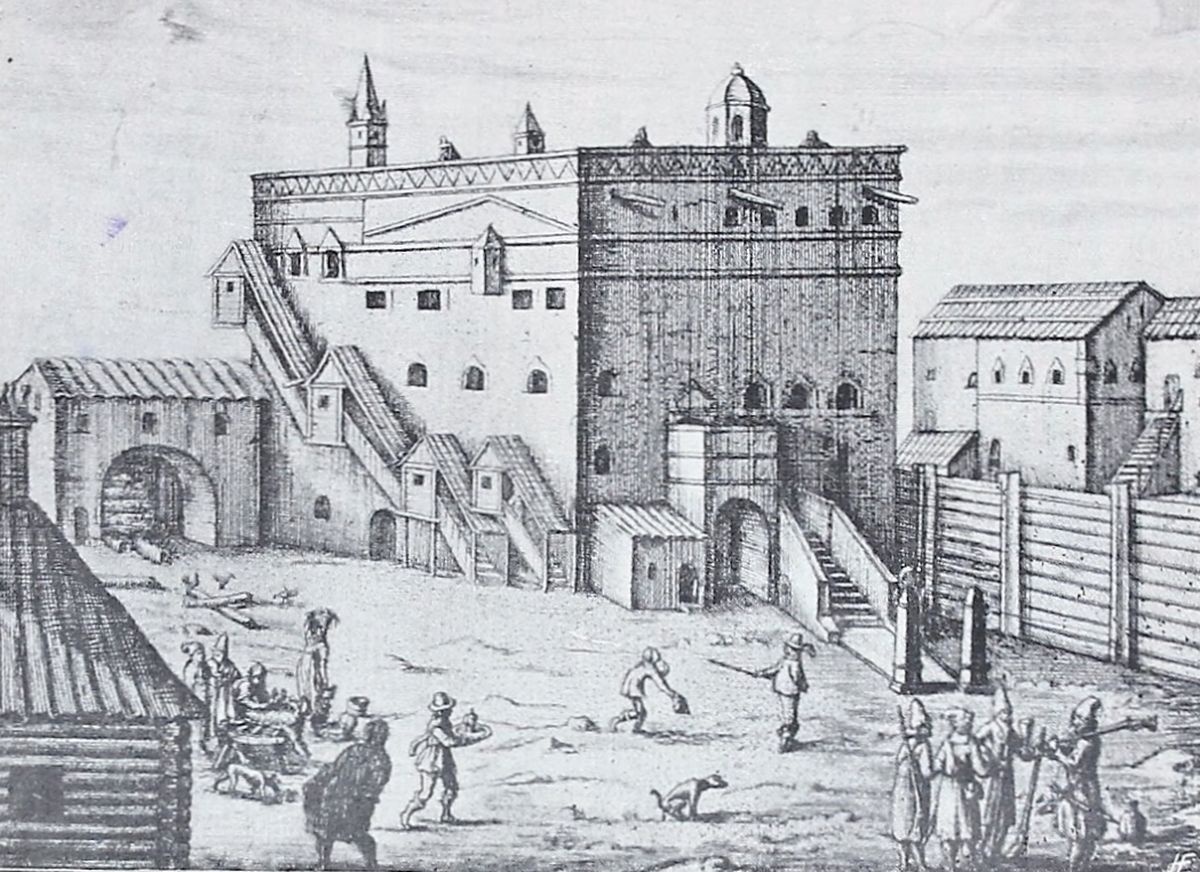

Москва. Посольский приказ.

Дипломаты пересидели там всю опричнину Ивана Грозного и два похода хана Девлет-Гирея I на Москву, узнали о смерти турецкого султана Сулеймана Великолепного и польского короля Сигизмунда II Августа. Русским дипломатам в Крыму противостояли лучшие силы польско-литовской дипломатии во главе с послом в Бахчисарае А. Владыкой, а также могущественный турецкий наместник Кафы Касим-паша.

Разведчик в Крыму

Весной 1563 года, отправляя русское посольство в Крым, Иван Грозный полагал, что оно пробудет там год или два. Формальной целью посольства было извещение хана о взятии русскими войсками Полоцка, причем дипломаты отправились в путь даже без предварительного уведомления крымской стороны. Такая поспешность отражала стремление Грозного как можно скорее восстановить отношения с Крымом.

Послом был назначен Афанасий Федорович Нагой. Он происходил из тверского дворянского рода, проявившего себя на государевой службе со времен Василия III. Отец дипломата - Федор Михайлович Нагой (Немой) был окольничим. Cам Афанасий впервые упоминается в разрядах по 1559 году, когда он находился в свите Ивана IV "с рогатиною", то есть с воинской регалией царя, при возможном движении под Тулу для отражения крымского нападения.

Отправляя Нагого в Крым, Грозный ставил перед ним трудную задачу: добиться нейтрализации военной активности Крыма, не исключая в перспективе возможности русско-крымского союза против Польско-Литовского государства. Дипломату предписывалось возложить ответственность за недавние антикрымские акции Москвы на Дону и на Северном Кавказе на "изменников" во главе с Алексеем Адашевым. Нагому поручалось также дезавуировать действия предыдущего посла в Крыму Федора Загряжского.

Главной целью посольства было заключение русско-крымского договора против общего недруга - "литовского короля". Во второй половине XVI века это была долгая и утомительная процедура. Нагой привез с собой выработанный в Москве проект "докончальной грамоты", к которой прилагалась "шертная грамота" на кипчакском наречии. При нормальном развитии событий хан должен был "принести шерть" - утвердить договор в первоначальном виде. На этом же тексте московский государь в своей столице должен был "человать крест" в присутствии крымского посольства. Затем предполагался размен новых послов и повторное принесение шерти ханом.

Только после этого договор считался вступившим в силу. (На практике такой договор был заключен между Москвой и Бахчисараем только в 1593 году.)

Начало путешествия Нагого в Крыму было удачным. Уже к июлю 1563 года он добился принципиального согласия хана на заключение договора и на размен послов. Затем после долгих переговоров был согласован текст "докончальной грамоты", на котором хан "принес шерть" 2 января 1564 года.

Казалось бы, главная задача посольства решена, и Нагой мог готовиться к отъезду, но "шерть" надлежало утвердить на общем собрании крымской знати, чего противники сближения с Москвой ни за что не допустили бы.

Все это прекрасно понимал коварный хан, предпочитавший тянуть время и требовать новых "великих поминок", то бишь подарков. Заключение договора застопорилось, а затем и вовсе сорвалось, к чему изрядно приложил руку литовский посол Владыка, сколотивший антимосковскую коалицию среди влиятельных людей при ханском дворе. Это был успех польско-литовской дипломатии: отсутствие договора с Крымом ослабляло позиции Грозного при переговорах с приехавшими из Вильно послами.

Сторонники разрыва с Москвой укрепляли свои позиции: активизировались в Крыму эмигранты из захваченной Грозным Казани, а также часть черкасских князей, враждебных тогдашнему тестю Ивана IV князю Темрюку, и Девлет-Гирей I постепенно склонялся к изменению уже достигнутых договоренностей. В начале мая 1564 года в Москву был послан новый крымский гонец с дополнениями в уже отправленную туда "шертную грамоту", из которой исключались обязательства "стояти заедин против литовского короля".

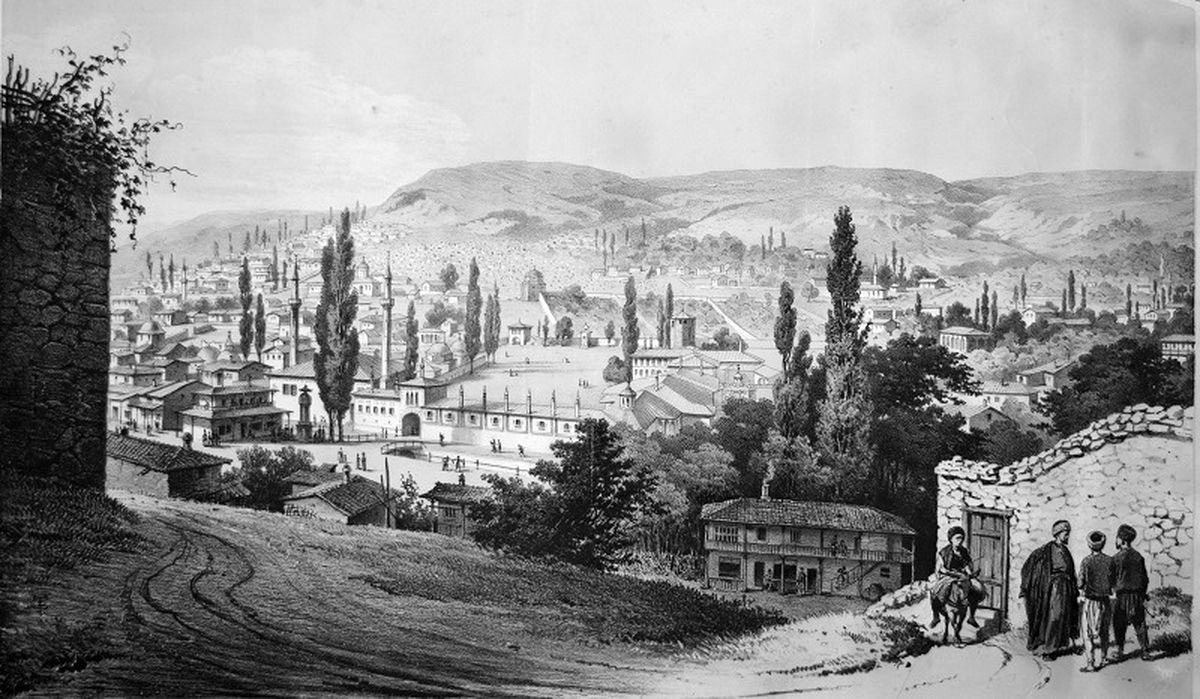

Вопрос о соглашении с Москвой был-таки вынесен 28 июля 1564 года на "большую думу" крымской знати, которая "приговорила" новые условия замирения с Москвой, включавшие уступку Казани и Астрахани. Правда, русским дипломатам удалось выведать, что требование о Казани носит декларативный характер. С Астраханью дело обстояло сложнее. Хан, хорошо осведомленный о планах Стамбула организовать Астраханскую военную экспедицию, намеревался сделать там правителем одного из своих сыновей. Официальные требования передачи Казани и Астрахани, сообщенные русским послам 5 августа 1564 года, означали крах русско-крымского соглашения. В августе Девлет-Гирей I, отправляясь в набег на русские земли, распорядился взять под арест московское посольство, которое было отправлено в Чуфут-Кале под охрану верных ему караимов.

До лета 1565 года дипломатические контакты между Москвой и Бахчисараем фактически отсутствовали, однако тот факт, что в Крыму находились Нагой и его товарищи, препятствовал полному разрыву русско-крымских отношении. Дипломаты поддерживали контакты с промосковски настроенными мурзами во главе с князем Сулешем и пытались изменить ситуацию.

Формально не отказываясь от требований возвратить Казань и Астрахань, хан перестал заострять на этом внимание и ограничился требованием присылки "поминок" в изрядном объеме. Когда очередной крымский гонец вернулся из Москвы с формальным обещанием выплатить "поминки" в случае заключения договора, переговоры с Нагим и Писемским возобновились. Но обе стороны явно опасались друг друга. 16 июля 1566 года Девлет-Гирей I заявил Нагому: "Государь де ваш не верит мне, а яз не верю государю вашему". Тем не менее хан выразил готовность договориться с Москвой, но

на своих условиях, не давая обязательств воевать с Литвой. Соглашение должно было утратить силу в случае, если Иван IV заключит мир с Сигизмундом II Августом. Но Афанасий Нагой отказался признать эти требования крымцев. Переговоры опять зашли в тупик, и время для договоренностей было упущено. Осенью 1567 года состоялся очередной набег на московские "украйны".

С этого момента русское посольство переходит на положение почетных пленников. Вопрос о соглашении с Крымом с повестки дня был снят, и главной задачей русских дипломатов стал сбор разведывательной информации в основном о подготовке Астраханской экспедиции.

Сведения обычно добывались по официальным каналам в ходе переговоров с прорусски настроенным князем Сулешем, в первую очередь об обсуждении "московских дел" в крымских верхах. Однако Сулеш, как доверенное лицо хана, сообщал и стратегическую информацию, например о планах Порты по подготовке Астраханской экспедиции или о прибытии в Крым "казанских людей". Эта информация, несомненно, доводилась до русских дипломатов с ведома хана. О действиях в Крыму литовской дипломатии сообщал не только Сулеш, но и прочие мурзы, как правило недовольные масштабами присылаемой из Вильно "казны".

Еще одним источником информации были служилые татары московского посольства, имевшие возможность общаться с низами крымского общества. Не случайно при подготовке крупных военных акций против Русского государства хан приказывал переписывать всех людей, входивших в состав московского посольства, и запрещал им покидать места их пребывания. Мера эта была вполне оправдана. В конце 1560-х годов русские дипломаты попытались создать в Крыму агентурную сеть. К примеру, в Кафе действовали шпионы под руководством полоняника Ивана Григорьева.

С конца 1569 года русскую крымскую разведку возглавил Семен Мальцев. Он был незаурядным аналитиком и знатоком агентурной работы, прославившись организацией подрыва военных складов турок в Азове. Род Мальцевых "специализировался" на разведывательно-дипломатической деятельности в Ногайской Орде. Именно там Семен был захвачен османами и после многочисленных приключений попал в Крым. Согласие на присоединение опытного шпиона Мальцева к русскому посольству было местью хана кафскому Касым-паше за его донос султану. Нагой оценил нового сотрудника по достоинству. Под руководством Мальцева фиксировалось прибытие турецких военных кораблей в Кафу, отмечались приезды эмиссаров Порты в Бахчисарай. Было организовано визуальное наблюдение силами служилых татар за ханским дворцом, с тем чтобы отслеживать приезды гонцов. Отмечалось также перемещение хана по полуострову и приемы им османских посланцев и своих гонцов за пределами Бахчисарая.

Понятно, что хан терпел русскую агентуру до поры до времени, пока шпионы в основном работали против Кафы. Но когда в Кафу по пути в Стамбул заехал русский посол к султану Иван Новосильцев, передача ему оперативной информации русскими служилыми татарами была решительно пресечена. Этот визит вызвал ярость хана, взбешенного и прямыми контактами Москвы с Портой, и, главное, общением русского эмиссара с ненавистным ему Касым-пашой.

В результате с января 1571 года посольство Нагого было лишено возможности отправлять донесения в Москву. Через год дипломаты получили последние инструкции от правительства Ивана IV. Речь шла о завершении их многолетней миссии путем размена с давно задержанным в Москве крымским посольством. Однако хан не спешил отпускать русское посольство. Нагой и Писемский вернулись в Москву только в ноябре 1573 года.

Карьера у трона

Иван Грозный высоко оценил деятельность своего крымского посольства. В июне 1571 года Нагому и Писемскому было сообщено в царской грамоте, что они за свою службу заслужили жалованье "из опришнины". До сих пор историки спорят, почему так и не добившийся столь нужного Грозному договора с Крымом Нагой вскоре сделал столь успешную карьеру. Известна точка зрения Р. Г. Скрынникова о том, что Нагому удалось добиться доверия царя после того, как он доказал связи "изменников" из числа русских служилых людей с Крымом. Однако главное заключалось в высоком качестве представляемой Нагим и Писемским военно-политической информации. Десятилетнее посольство обеспечило постоянное дипломатическое присутствие Москвы в Крыму, и позднейшие посольства действовали по налаженным Нагим и Писемским контактам. Очень важно и то, что, покидая Крым, Нагому удалось выкупить часть русских полоняников из числа детей боярских и служилых людей за счет крымской знати.

Сразу же по возвращении домой начался стремительный карьерный взлет Афанасия Федоровича, ставшего ближайшим советником Грозного в делах внешней политики. Впечатляет его участие в дипломатических переговорах: в августе 1574 года он участвовал в переговорах с крымскими гонцами, в декабре - с датским посольством, в январе 1575-го - с имперскими гонцами, в марте - с литовскими, в июне - со шведскими, в июле - с датчанами, в январе 1576-го - с имперским посольством, в октябре - с крымскими гонцами, в ноябре - с польскими... У Афанасия Федоровича за время его пребывания в Крыму накопился богатый опыт противодействия литовской дипломатии.

Наиболее важным было его участие в можайских переговорах с имперскими послами Яном Кобенцлем и Даниилом Принцем, на которых был в принципе согласован план раздела Речи Посполитой. Грозный согласился с выдвижением кандидатуры эрцгерцога Эрнста на польский престол при условии включения в состав Русского государства Великого княжества Литовского. Платой за это должно было быть согласие Москвы выступить вместе с Веной на турок. Как знаток крымских дел Нагой дал в ответных речах Грозного к послам осторожный ответ на возможное участие в этой войне России.

К началу походов Стефана Батория Нагой находился в Новгороде при государе в дворовых воеводах. Кроме того, уже к ноябрю 1576 года он являлся наместником козельским, в дальнейшем наместником брянским. Присутствовал Афанасий Федорович и на государевых свадьбах - в 1574 году при женитьбе Грозного на Анне Васильчаковой, а осенью 1578-го - на своей племяннице Марии Федоровне Нагой. К началу 1580-х годов он стал одним из самых близких к царю людей.

Исследователи находили возвышению Нагого различные объяснения. А. А. Зимин, к примеру, обращал внимание на уже установившиеся ко второй половине 1570-х годов его родственные связи с семьей Грозного посредством брака двоюродной сестры Нагого Евдокии с князем Владимиром Старицким. Дети от этого брака не были уничтожены во время опричнины. Между тем после физического устранения многолетнего главы дипломатической секретной службы Ивана Михайловича Висковатого Грозному требовался новый глава внешнеполитической разведки, обладающий опытом, квалификацией и аналитическими способностями. На эту роль Афанасий Нагой подходил как никто другой. После 1578 года он сосредоточился на разведывательной деятельности. Следы этого практически не видны в источниках, за исключением таких особо пикантных обстоятельств, как сватовство Грозного к Марии Гастингс (Афанасий Федорович вместе с Богданом Бельским и Андреем Щелкаловым должны были расспрашивать об англичанке лейб-медика царя Я. Якоби). При этом положение Нагого при дворе еще больше упрочилось.

Скрынников полагает, что Нагой наряду с оружничим Богданом Бельским возглавлял последнее "дворовое правительство" Грозного. Роль Афанасия Федоровича как лидера "государева двора" действительно бросалась в глаза: Нагой и Бельский при приемах иностранных дипломатов в 1581-1582 годах стояли по обе стороны царского трона.

Негласный круг обязанностей Нагого почти не отражен в источниках: как глава разведки он вел переговоры о размене пленных с польскими представителями, как это было в сентябре 1583 года. Несомненно, что только "зарубежной разведкой" он не ограничивался, активно занимаясь, в частности, вопросами "церковного сыска".

При этом личность главного разведчика Ивана Грозного была хорошо известна иностранным дипломатам. Например, англичанин Джером Горсей дал Нагому весьма лесную характеристику. Показателен и факт его дискредитации при Борисе Годунове именно перед иностранными дипломатами: при приезде литовского посланника в апреле 1592 года ему как наиболее известной среди литвинов фигуре вменили в вину "пожег Москвы".

В последние годы правления Грозного Афанасию Федоровичу пришлось задуматься о будущем: в его положении в случае смерти царя были почти неизбежны крутые перемены. Зимин предположил, что влияние Нагого должно было падать по мере укрепления у царя мысли расторгнуть брак с его племянницей Марией. Думается, что это не так. Сам факт поручения Грозным Нагому ведения переговоров о "сватовстве" говорит о том, что царя подобные мелочи не смущали.

Другое дело - родственные связи и дружеские отношения. Именно здесь у Нагого накопились очень большие проблемы. Неформальные дружеские отношения он смог установить только с соратником по Крыму Федором Андреевичем Писемским, делавшим в это время успешную карьеру (в 1582-1583 годах он находился с миссией в Англии). Но при этом Нагому не удалось наладить конструктивное сотрудничество с посольскими дьяками Щелкаловыми, он возбудил неприязнь шурина царя Никиты Романовича Захарьина, о нелюбви к "выскочке" старинных княжеских родов - Мстиславских, Трубецких, Шуйских нечего и говорить. Естественными противниками были для него и все Годуновы, особенно будущий правитель государства Борис Федорович. И уж вовсе лишало его шансов сохранить свое влияние при дворе то обстоятельство, что его соперником был более удачливый Богдан Бельский.

После смерти Грозного Нагой и его клан были изолированы и потерпели крах. Самого Афанасия Федоровича предусмотрительно отделили от родственников, отправленных в Углич, и выдворили в Ярославль. Как потом оказалось, это была ошибка. Ярославль традиционно считался одним из мест содержания иностранных дипломатов, выдворенных на время из Москвы, но не отпускаемых на родину. Именно там в 1560-х годах обреталось крымское посольство, с которым так и не разменялся Нагой, будучи послом в Бахчисарае. Нахождение столь опытного дипломата и разведчика в Ярославле могло оказаться опасным для нового правительства Годунова.

Последнее упоминание об Афанасии Нагом относится к знаменитой "угличской драме" с царевичем Дмитрием 1591 года, матерью которого была племянница Нагого. В Ярославле тогда находился Горсей, оставивший красочные воспоминания о том, как к нему ночью прибежал Афанасий Федорович и сообщил: "Царевич Дмитрий мертв, дьяки зарезали его около шести часов; один из слуг признался на пытке, что его послал Борис; царица отравлена и при смерти". Об этом известии до сих пор спорят. Английский историк Р. Крамми полагает, что Нагой скончался в Ярославле еще в 1585 году. Скрынников, напротив, считает, что опальный разведчик действительно встречался с Горсеем, но сообщил ему ложную информацию о гибели Дмитрия, что подтверждает наличие "заговора Нагих", стремившихся воспользоваться случайной гибелью царевича Дмитрия для дестабилизации обстановки в Русском государстве.

Англичанин М. Перри считает сообщенные Нагим сведения полностью достоверными. Вопрос до сих пор остается открытым: у нас нет документальных сведений ни о пребывании Афанасия Федоровича в Ярославле, ни о последствиях для него "угличского дела". Но сообщение Горсея выглядит вполне правдоподобно. Факт использования английского дипломата и, несомненно, разведчика для распространения в Европе информации, дискредитирующей врага Нагих - Бориса Годунова, отражает "профессиональный подход" Афанасия Федоровича, выработавшийся за долгие годы дипломатической и шпионской деятельности. И совсем не исключено, что, уходя навсегда с московской политической арены, Нагой напоследок отомстил своим недругам...

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем