Муштра, шпицрутен и плац-парад - три слова, которые неразрывно связаны с русской армией эпохи Николая I. Стройные ряды солдат - едва ли не первое, что приходит на ум, когда речь заходит о тридцатилетии 1825-1855 гг. И, как многое "само собой разумеющееся", пристрастие российского императора к военным упражнениям во многом остается необъясненным. Была ли николаевская парадомания простой прихотью самодержца или частью продуманной политики?

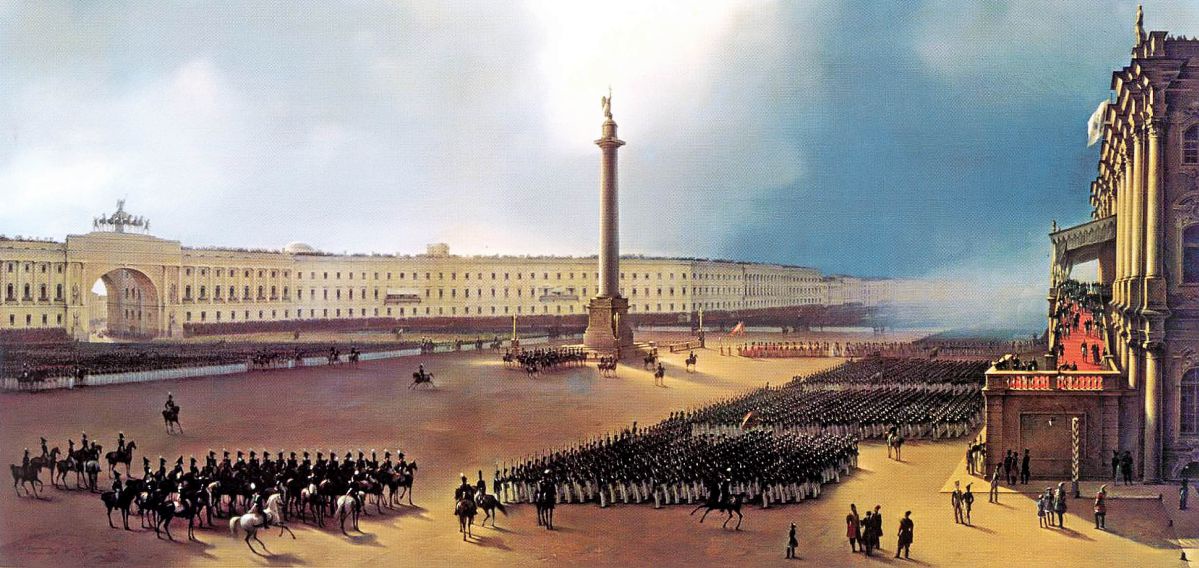

Г. Чернецов. Майский парад в 1837 году. 1839 г.

Наука ремешков и пожирания глазами

После Отечественной войны 1812 года "глубокое изучение ремешков, правил вытягивания носков, равнения шеренг и выделывания ружейных приемов"1, по остроумному выражению Дениса Давыдова, сделалось всеобщей страстью в армейской среде.

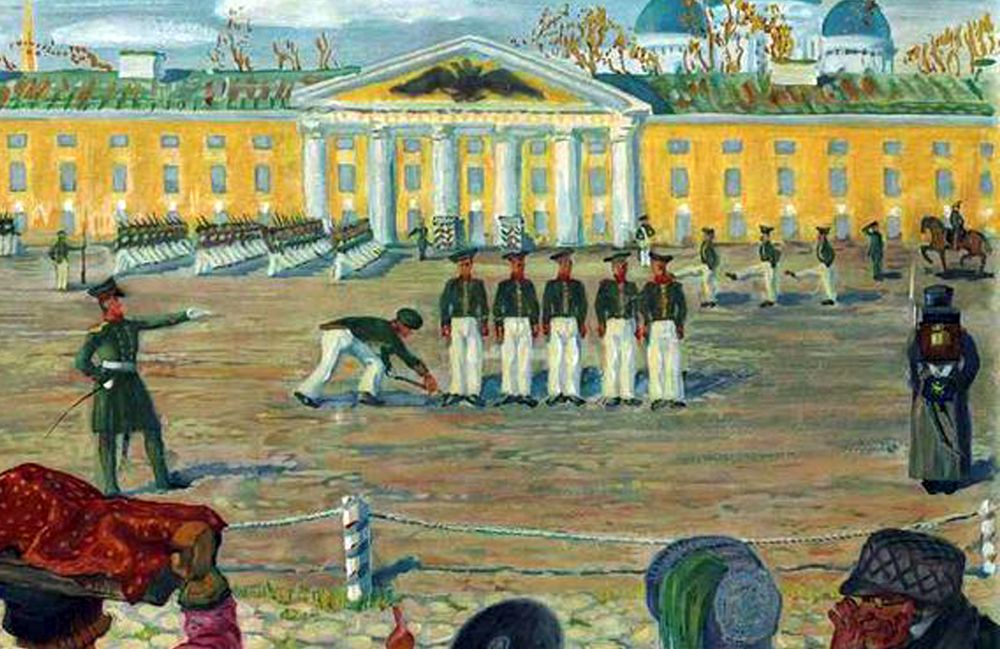

Жизнь армии в эпоху Николая I была подчинена ритму военного церемониала, который соблюдался неукоснительно. Распределение рекрутов по полкам, смотры, майский парад, крещенские парады и парады в дни тезоименитства (именин) царских особ, разводы караулов и похороны генералов заполняли практически все время военнослужащих. Лейб-гвардии Московский полк высылал для караулов одномоментно 26 офицеров, 90 унтер-офицеров и 1097 рядовых, то есть чуть меньше половины своего состава2. Прохождение церемониальным маршем с "пожиранием глазами" начальства являлось важнейшим военным навыком. Генералы негодовали из-за того, что дыхание солдат заставляет строй колебаться и тем самым нарушает равнение. По крайней мере, так гласит предание.

Во время церемониального марша ружье держалось под приклад и должно было быть слегка наклонено вперед. Чтобы удерживать оружие в таком положении, требовалось постоянное напряжение руки. Один из воспитанников кадетских корпусов, которому приходилось часами упражняться в этой "науке", вспоминал, что под конец учения рука опухала так, что он ее не чувствовал3.

Старый николаевский служака рассказывал: "Великий князь Михаил Павлович [брат Николая I] сам поверял караулы, да еще на извозчика сядет, да откуда-нибудь из-за угла, чтобы его не заметили. А попробуй только прозевай его - так и унтер-офицера сейчас разжалует, и офицера на гауптвахту, и всем достанется. Тогда, бывало, один часовой на платформе стоит, а человека 3 или 4 махальных на всех углах. Редкий караул был, чтобы кому не нагорело здорово"4.

Естественно, основной импульс парадомании шел не от великого князя, а от самого императора. Когда Минский полк представился Николаю I не совсем отчетливо, последовал августейший "нагоняй": "Полк ваш не дурен, а гадок, скверен, как я в жизни моей не видел хуже; хуже самого последнего гарнизонного батальона"5. Полковой командир был подвергнут домашнему аресту, а потом лишился командования.

Неужели бесчисленные часы на плацу, в карауле и под грозным оком начальства были только данью строевым увлечениям Николая I?

Болезнь или философия?

Последующие поколения представляли николаевскую парадоманию чем-то вроде наследственной болезни: Фридрих Великий заразил ею Павла I, а тот передал "недуг" своим детям Александру I и Николаю I. Нередко прусские корни "заболевания" служили дополнительным аргументом против плац-парадных традиций, особенно у ведущих военных мыслителей 2-й половины XIX в. М.И. Драгомирова и Г.А. Леера6. Такая "вирусная теория" была зафиксирована и во влиятельной "Истории русской армии" историка-эмигранта А.А. Керсновского7. Естественно, она практически никак не объясняет, почему российские императоры так стойко держались муштры.

Параллельно развивались другие, более плодотворные попытки объяснить этот феномен. Еще М. Полиевктов, один из первых биографов Николая I, связывал плац-парадные пристрастия этого императора с реакционной политической атмосферой в Европе после наполеоновских войн8. Эту мысль продолжал авторитетный англоязычный учебник по истории России Н. Рязановского (эмигранта и специалиста по николаевской эпохе). По его мнению, "плац был моделью для общества и политики"9.

Последовательнее других эту связь политики и шагистики выстроил французский философ М. Фуко, изучавший ее на материале XVII-XVIII вв. Он показывал, как европейские государства раннего Нового времени формировали свой идеал дисциплинированного общества, занимаясь муштровкой солдат10. Армия становилась эталоном, под который старались подогнать гражданскую жизнь.

Историки постепенно понимали, что парады играли определенную роль в "сценарии власти" Николая I. Военный спектакль должен был продемонстрировать близость императора к войскам и одновременно его полный контроль над ними. Внутренней аудитории внушалась мысль о покорности, а внешней - транслировался образ мощной державы, которая, во-первых, всегда готова к бою, а во-вторых, способна европеизироваться и далее. Ведь регулярная, дисциплинированная армия со времен Петра I воспринималась как важнейший атрибут европейской державы11.

Дисциплина абсолютная или относительная?

Николай I признавался, что проблема распущенности войск и необходимость дисциплинировать их привлекли его внимание еще в 1818 г., когда он молодым великим князем только начал свою службу в гвардии. "Я возымел мысль, - вспоминал он, - что под сим, т.е. военным распутством, крылось что-то важнее..."12. Последовавший затем декабристский мятеж 1825 г., конечно, только укрепил его в этих предположениях.

Сразу после восстания он заявлял французскому послу: "Ныне государи, желающие сохранить корону и уберечься от революционного духа, обязаны уделять состоянию армии как можно больше внимания, обязаны как можно чаще самолично командовать солдатами и постоянно бывать среди них"13.

Если монарх не может заставить повиноваться собственное войско, то как он может ожидать подчинения от прочих подданных? Этот вопрос стал еще более актуальным в 1848 г., когда Николай I наблюдал революционный взрыв по всей Европе. "Весна народов", особенно колебания прусских войск в ходе ее подавления, вызвали у него массу интереснейших высказываний о значении армии и дисциплины. Среди них было и такое: "Не ясно ли то, что там, где более не повелевают, а позволяют рассуждать вместо повиновения, - там дисциплины более не существует; поэтому повиновение, бывшее до тех пор распорядительным началом, - перестало быть там обязательным и делалось произвольным [выделено в оригинале. - Авт.]"14.

Но можно ли армии "не позволять рассуждать"? Прусский военный мыслитель К. фон Клаузевиц считал важным сохранять в войсках как абсолютную дисциплину, так и дух инициативы, четко отделяя, где последний возможен, а где недопустим15. В русской армии слишком часто понимали дисциплину только в безоговорочном смысле. В период, когда Николай I делал свои первые шаги на службе, будущий генерал А.И. Хатов написал целый трактат о воинской дисциплине, который был направлен, главным образом, против своеволия и запальчивости16.

Анонимный автор "Военного энциклопедического лексикона" (1841) пытался разграничить вопросы субординации, требующие безусловного подчинения, и вопросы дисциплины, не предполагающие, по его мнению, абсолютной беспрекословности. Кроме того, он предлагал соизмерять суровость дисциплины "с характером и степенью просвещения народа" и поддерживать ее, по возможности, без применения насилия17. Тем удивительнее, что в следующем издании "лексикона" (1854) все нюансы и оговорки были убраны, и дисциплина была представлена в монолитном виде, соответствующем высказываниям Николая I времен революции 1848 г.18 Даже на излете Крымской войны 1853-1856 гг. печатались максимально строгие наставления молодым офицерам о значении субординации19.

Муштра и парад были для Николая I средством уничтожить в войсках распущенность как в отношении службы, так и в политическом смысле. Дисциплинированная армия служила образцом для общества и последним аргументом в случае революционных столкновений.

Парады ради впечатлений

Весной 1826 г. швейцарский военный писатель А.-А. Жомини не скрывал восторга от парада русских войск: "Какой спектакль, какой внешний вид и точность, гармония, апломб, одним словом, все качества соединились в этих единственных в своем роде войсках. Отправляйтесь в школу, господа профессора, ничего не знающие хорошего, кроме того, что происходит во Франции"20.

Не секрет, что при Николае I официальная Россия была чрезвычайно внимательна к мнению о ней иностранцев21. Военная мощь была одной из самых чувствительных тем, и потому император лично следил за высказываниями иностранцев о своей армии и старался влиять на их оценки и тон22. Парад или смотр были для него способом представить товар лицом. Как отмечал один из генералов, при планировании маневров "цель государя состояла в том, чтобы дать красивое зрелище для императрицы и собранных принцев и иностранцев"23. Один из современных историков даже считал, что парадирующая армия была для Николая I чем-то вроде средства сдерживания, которое угрожало, производило эффект, но которое предпочтительнее было бы не применять24.

Историк Р. Уортман полагал, что идеально марширующие войска служили для Николая I аттестатом, подтверждающим "способность русских не только сравняться с западной моделью военной организации, но и превзойти ее" за счет искренней преданности властям, якобы присущей русскому народу25. Примечательно, что даже крах николаевской системы в ходе Крымской войны начался с ввода войск в Дунайские княжества, то есть с попытки демонстрировать, но не применять силу. Историк У. Фуллер, отмечавший раздражение в Турции и Европе, вызванное этой мерой, сравнивал ее с выхватыванием пистолета без готовности пустить его в ход26.

Нужны разумные требования

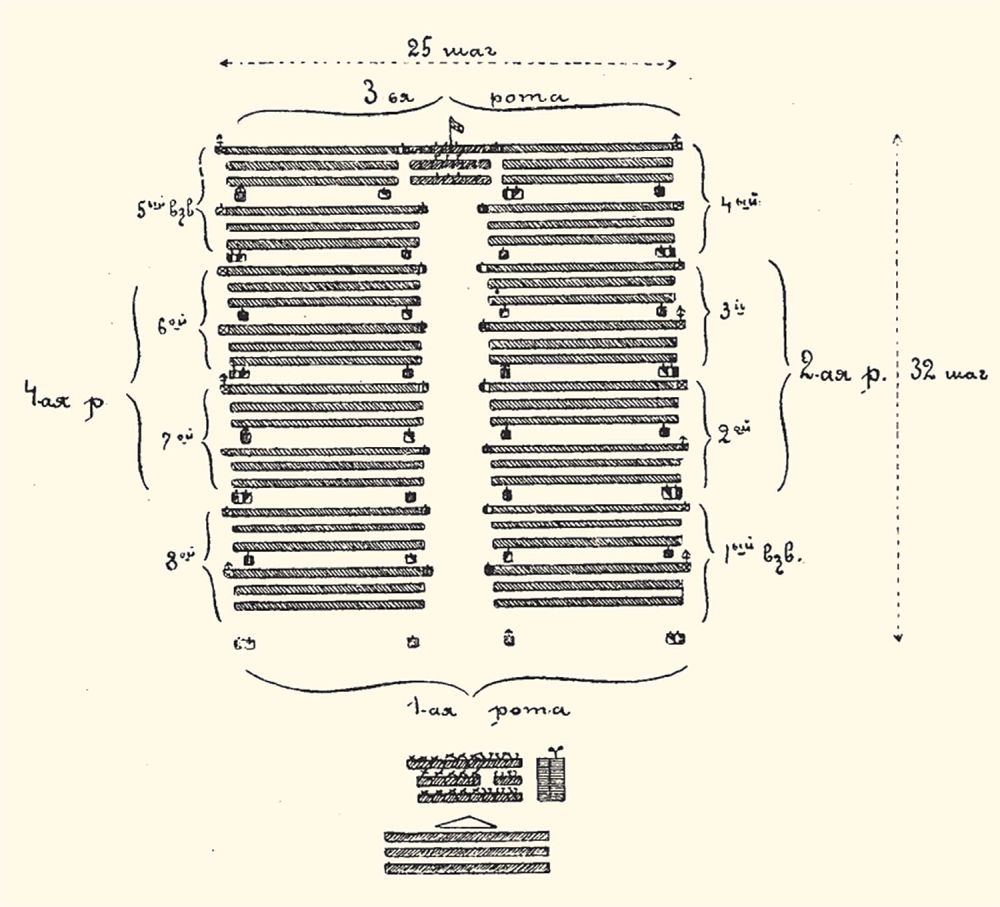

Но был ли в парадомании военный смысл? Безусловно, без дисциплины армией невозможно управлять, а тактика 1-й половины XIX в. все еще требовала высокой степени строевой выучки. Ошибка в равнении, вызывавшая столько негодования у николаевских фрунтовиков, могла обойтись дорого. Однако разумные боевые требования - это одно, а "наука ремешков" - это другое.

В 1831 г. были приняты новые строевые уставы, резко отличавшиеся от прочих, русских и иностранных, заранее предписанными "нормальными" боевыми порядками. "Военный энциклопедический лексикон" фиксировал: "Введение боевых порядков, в чем русская армия опередила все прочие, чрезвычайно упростило механизм построения и действия войск в бою"27. Действительно, отработанные на множестве учений вымуштрованными войсками, эти порядки строились почти мгновенно.

При получении известий о ходе венгерского похода в 1849 г., "государь хвалил боевые порядки, - фиксировал Н.Н. Муравьев, - говоря, что фельдмаршал (Паскевич) описывает ему пользу их на практике". "Стало быть, - продолжал Николай I, - все, что мы ныне в мирное время делаем при образовании войск, правильно и необходимо для военного времени"28.

Но и здесь эффект оказывался важнее эффективности. Один из участников кампании 1849 г. впоследствии защищал нормальные порядки, вспоминая, какое впечатление произвел на восставших венгров вид дивизии, "стройно наступавшей уступами побатальонно с правого фланга линии"29. При Александре II русская армия никак не могла решиться на отказ от этих строгих форм, сдерживавших инициативу начальников. В середине 1860-х гг. из 14 высокопоставленных генералов 10 не признали возможным полностью отказаться от них30. М.И. Драгомиров, сумевший в итоге продавить их упразднение, с горечью вспоминал, что генералы старой школы выстраивали боевой порядок, привычный, но совершенно не соответствующий обстановке, даже в ходе финальных боев под Плевной в 1877 г.31

В плац-парадных тенденциях царствования Николая I нужно видеть прежде всего зрелище и только затем - военное упражнение. Но любой спектакль, даже военный, должен внушать своему зрителю какую-то мысль. Стройные ряды николаевских солдат были призваны олицетворять мощь империи, абсолютную дисциплинированность ее подданных и непоколебимую власть их монарха. Практические соображения отступали на задний план.

1. Давыдов Д.В. Сочинения. М., 1962. С. 464-465.

2. Пестриков Н.С. История Лейб-гвардии Московского полка. СПб., [1903-1904]. Т. 2. С. 175.

3. Кедрина Л.Е. Из моих воспоминаний // Русский архив. 1917. N 1. С. 112.

4. Пестриков Н.С. Указ. соч. С. 175.

5. Муравьев-Карсский Н.Н. Собственные записки: 1835-1848. М., 2020. С. 256.

6. Леер Г. Коренные вопросы. (Военные этюды). СПб., 1897. С. 31-33; Ар Роэ. Мой русский полк (Art-Roё. Mon re] [giment russe). М., 1900. С. 94-95.

7. Керсновский А.А. История русской армии. Т. 2. М., 1993. С. 52-53.

8. Полиевктов М. Николай I: Биография и обзор царствования. М., 1918. С. 323.

9. Riasanovsky N. A History of Russia. New York, Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 319.

10. Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М., 1999. С. 246-247.

11. Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. М., 2002. С. 404-405.

12. Записки Николая I // Междуцарствие 1815 года и восстание декабристов. М.-Л., 1926. С. 16.

13. Цит. по: Эдельман О. Следствие по делу декабристов. М., 2010. С. 199.

14. Записки императора Николая Павловича о прусских делах // Русская старина. 1870. Т. 1. С. 291.

15. Приложение. Важнейшие принципы войны // Клаузевиц К. О войне. М., 1934. С. 613.

16. См. онлайн-публикацию трактата: Рыков С.Ю. Страх и надежда в романсе А.С. Даргомыжского "Старый капрал" и в рукописи А.И. Хатова "О воинской дисциплине" // http://www.museum.ru/museum/1812/Library/Borodino_conf/2007/Richkov.pdf [Дата обращения: 27.01.2025]

17. Дисциплина // Военный энциклопедический лексикон. Ч. 5. СПб., 1841. С. 129-130.

18. М[аркович] И.В. Дисциплина // Военный энциклопедический лексикон. Т. 5. СПб., 1854. С. 105-106.

19. Черневский [П.И.] О военной дисциплине // Военный журнал. 1856. N 3. С. 43-64.

20. Цит. по: Langendorf J.-J. Faire la guerre: Antoine-Henri Jomini: Chronique, situation et caracte] [re. Paris: Georg Editeur, 2002. T. 1. P. 176.

21. Мильчина В.А. Несколько слов о маркизе де Кюстине, его книге и ее первых русских читателях // Кюстин А. де. Россия в 1839 году. Т. 1. М., 1996. С. 392-396.

22. Император Николай и прусская армия // Татищев С.С. Император Николай и иностранные дворы. СПб., 1889. С. 311-312.

23. Муравьев-Карсский Н.Н. Указ. соч. С. 123.

24. Fuller W. Strategy and Power in Russia. 1600-1914. New York, Toronto: The Free Press. 1992. P. 231-232.

25. Уортман Р. Указ. соч. Т. 1. С. 405.

26. Fuller W. Op. cit. P. 250-251.

27. А[ничков] В.М. История военного искусства // Военный энциклопедический лексикон. СПб., 1853. Ч. 3. С. 488.

28. Цит. по: Полиевктов М. Николай I: Биография и обзор царствования. М., 1918. С. 329.

29. Гершельман [К.И.] Несколько слов о современном направлении некоторых наших писателей по тактике // Военный сборник. 1868. N 1. С. 10.

30. РГВИА. Ф. 868. Оп. 1. Д. 253. Л. 7-32об.

31. Наши делишки. Вторая дюжина // Драгомиров М.И. Одиннадцать лет. 1895-1905 гг. СПб., 1909. Кн. 2. С. 59-60.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем