Летом 1809 года в Пензе проживало 13 тысяч и еще 252 жителя. Составленное в 1806 году "Экономическое описание городов и сел Пензенской губернии" содержало немало любопытных сведений: "Оной город положение имеет большею частию на горе по обе стороны реки Пензы, речки Шелаховки и Проломного оврага, и на левых сторонах судоходной реки Суры и речки Мойки. Разстоянием от столичного города Москвы в 660-ти верстах... Чрез оной состоят 5-ть главных улиц, поперечных 7. Из коего выходят 4 тракта в смежные губернии..."

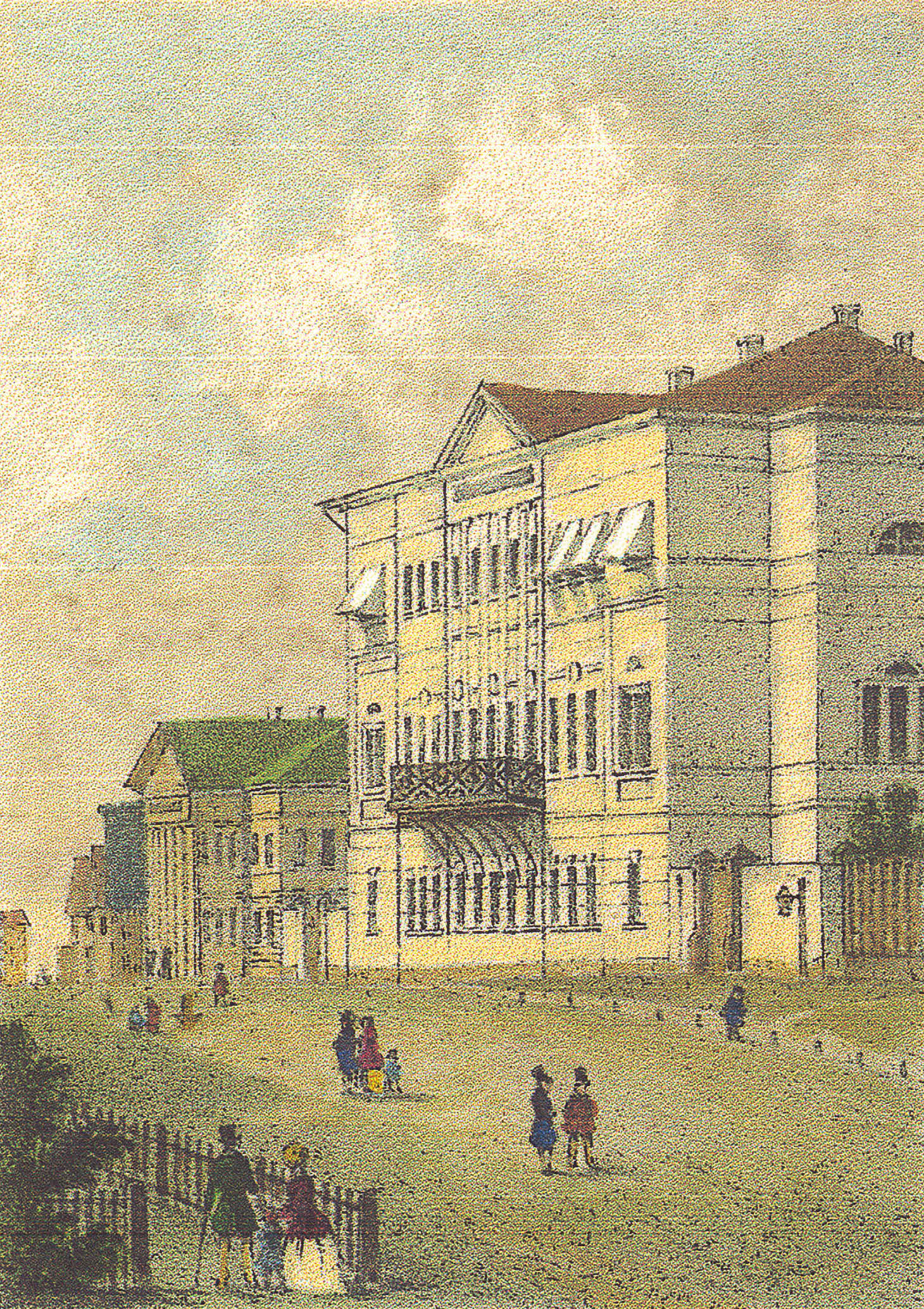

Пенза - город-крепость. Гравюра XIX в.

Помимо тринадцати каменных церквей, тогдашняя Пенза могла похвастаться промышленностью и ремеслами: "Заводов: кожевенных каменных 2, деревянных 4, мыловаренной, каменной 1, деревянной свечной 1. Скотных боен 10, градских кузниц 60. Фабрик на выгонной земле: гончарная 1, парусинная 1. Мельниц водяных мукомольных и при них пильных 2. Хлебная пристань на реке Суре 1. Лесная пристань на реке Суре в устье реки Пензы 1".

Занятия местных жителей были обширны и не лишены общественной пользы: "Купцы и мещане сего города торги и промыслы имеют шелковыми, бумажными, суконными, пушными, чаем, сахаром и прочими мелочными товарами, галантерейными вещами, виноградными винами, мясами, рыбою, птицами и овощами, воском, медом и хлебом, из коего часть отправляется на судах до города Рыбнова и в прочия города. На заводах выделываются черная и белая юфть, мыло, сало и свечи, а на фабриках парусина и кафли простые и цветные, и продаются во оном и в прочих городах... Цехи же упражняются в мастерствах портном, сапожном, столярном, слесарном, седельном, каретном и кузнешном.

Пахотные же солдаты, городовые воротники, пушкари и канцелярские сторожа упражняются в хлебопашестве, а продукты свои продают во оном же городе в базарные дни"1.

Власть в губернии к началу войны пользовалась уважением. С февраля 1811 года губернатором стал князь Григорий Сергеевич Голицын. "Большая часть пензенцев были от него без памяти, - писал известный мемуарист Филипп Филиппович Вигель, - и как не быть? После смутных времен Крыжановского им казалось, что настал для них настоящий золотой век: губернатор еще молодой, красивый, ласковый, приветливый, принадлежащий к княжескому роду, почитаемому одним из первых в России, в близком родстве со всем, что Петербург являет высокого и знатного при дворе". Губернским жителям было с чем сравнивать: свежеотставленный губернатор Крыжановский оказался жаден до казенных денег и взяток.

Прежние страсти быстро улеглись, и в середине 1812 года жизнь в городе и губернии шла обычным размеренным порядком. "С конца мая в Пензе царствовала мертвая тишина, - писал Вигель. - Все помещики разъехались по деревням, и сам губернатор Голицын, пользуясь данным ему правом, с семейством и братьями жил у матери в Зубриловке. Я тоже только два раза в неделю покидал Симбухино, чтобы навестить мою мать, которой отсоветовали жить в деревне и которая... жила на горе, близ рощи, в самом уединенном углу Пензы, в небольшом домике, состоящем из трех или четырех келий. Я не скучал деревенскою жизнию и моим одиночеством; занимался хозяйством, читал книги из множества в последнее время отцом моим купленных, гулял по саду, им насажденному, бродил по рощам, наше селение окружающим, иногда для перемены ездил верхом. Ничто не говорило о войне, лето стояло прекраснейшее, и все было так успокоительно"2.

Однако в тихую жизнь провинциального города все чаще стали проникать тревожные слухи о предстоящей войне с Наполеоном. Говорили об оскорблении русского посла в Париже, о заключении Наполеоном тайного союза с Австрией и Пруссией, о пребывании французского императора в Дрездене и движении русской гвардии из Петербурга в Вильно...

Все эти слухи оборачивались чемто реальным и в повседневной жизни. Чаще стали проводиться и увеличились рекрутские наборы, а военные депо, куда первоначально отправляли пензенских рекрутов, передвигались все ближе к западным границам. У населения и на конских заводах закупали лошадей для армейской кавалерии. С этой целью накануне войны в губернии находились ремонтеры из Екатеринославского кирасирского и Нежинского драгунского полков. В июне 1812 года по высочайшему рескрипту из Пензы в Виленскую губернию было отправлено 2500 волов, "из коих 500 для подъема воинских тягостей с фурами, а достальные для продовольствия войск". Скот перегоняли гуртами в сопровождении погонщиков из числа крестьян. Ответственным был назначен губернский секретарь Ильин.

Несмотря на все эти приготовления, слухам о войне отказывались верить. Надеялись, что войны все-таки удастся избежать. Известие о том, что Наполеон перешел Неман и вторгся в российские пределы, грянуло как гром среди ясного неба. Новости доходили сюда с большим опозданием, и о начале войны в городе стало известно лишь 1 июля, спустя 18 дней. Вигель сообщает, что "чиновник, посланный от губернатора с гуртом быков, пожертвованных дворянством, не мог довести их до места их назначения, ибо довольно далеко от него встретил он армию, поспешно ретирующуюся, и с трудом мог добиться, кому их сдать. Он воротился на курьерских и сказывал, между прочим, что Наполеон уже в Вильне".

18 июля в Пензу с курьером был доставлен знаменитый царский манифест, в котором Александр I, "величая дворян Пожарскими, купцов Миниными и духовенство Палицыными", призвал всех к оружию. Вскоре последовал еще один манифест об организации народного ополчения, по которому ополчение Пензенской губернии должно было войти в состав III округа.

В конце июля в губернский город съехалось дворянство, чтобы, как рассказывал Вигель, "приступить к расчету сумм, потребных на обмундирование и вооружение десяти тысяч воинов, и к назначению мер для исправного собирания их с помещиков по числу душ, ими владеемых; также должно оно было поспешить избранием как начальника всего ополчения, так и полковых и сотенных начальников. Дело пошло как нельзя лучше. Отставных военных штаб- и оберофицеров не было и десятой доли против нынешнего, а все-таки их было много; не сыскалось ни единого, который бы пожелал остаться дома, все явились на службу. Однако же для пополнения всех мест их было недостаточно; дозволено было гражданским чиновникам, служащим и отставным, вступать в ополчение, только с потерею двух или трех чинов; это никого не удержало: сотни предложили свои услуги. И это были не одни помещики и дети их: канцелярии присутственных мест начали пустеть. Наконец, множество семинаристов, сыновей священников и церковнослужителей, бросились в простые рядовые, впрочем уверены будучи, что как людей письменных, грамотных, не замедлят их сделать урядниками".

Крепостные крестьяне и дворовые люди отозвались на нашествие Наполеона наравне с другими сословиями. Если при проведении рекрутских наборов "отовсюду слышны были стон и вой", то при наборе ратников в народное ополчение "радость была написана на лице тех, на коих пал жребий. Семейства их, жены, матери осыпали их ласками, целовали, миловали, дарили чем могли. "Голубчик, ведь ты идешь за нас, да за Божье дело", - повторяли они". Пензенская губерния должна была набрать один конный и три пехотных полка.

В начале августа в Пензу были сосланы несколько человек, подозреваемых в шпионаже. Первой в городе появилась "богатая и пожилая полька" графиня Рыщевская, которая обвинялась в составлении и распространении воззвания к помещикам западных губерний России о торжественной встрече Наполеона. Она арендовала один из самых лучших домов и стала собирать вокруг себя других сосланных иностранцев, среди которых были полковник Радюльф, француз на русской службе, отказавшийся идти воевать против своих соотечественников, и некий господин Магие, замеченный в распространении идей Великой французской революции.

18 августа в Пензе стало известно о том, что французы взяли Смоленск. Пришедшая в город 2 сентября почта принесла известия о Бородинском сражении, а 8 сентября горожане узнали о том, что русская армия оставила Москву. В Пензе царили всеобщая растерянность и траур.

Лишь графиня Рыщевская с Радюльфом и Магие "на другой день по получении известия о взятии Москвы" праздновали это событие. "Все комнаты были освещены, - писал Вигель. - Но радостное спокойствие сего торжества было внезапно нарушено. Град камней из карманов и рук двух человек, ехавших мимо верхом, посыпался в ее окна и все стекла разбил вдребезги".

Со 2 сентября в Пензе начал работу Комитет пожертвований для ополчения. В него вошли отставной гвардии поручик Алексей Гаврилович Караулов (представитель от дворянства), Петр Васильевич Казицын (представитель от купечества), Вигель (представитель от правительства). Секретарем комитета стал Иван Ефимович Афанасьев, а казначеем - Андрей Сергеевич Мартынов. Комитет возглавил отставной бригадир Николай Степанович Кашкаров.

Общая сумма пожертвований, сделанная пензенцами в годы войны, составила огромную сумму - 2 миллиона 475 тысяч 848 рублей. Еще в мае-июне пензенцы приняли участие в формировании в "губернском городе Тамбове полка". Причем на пензенское дворянство была возложена обязанность поставить в полк обмундирование и снабдить его амунициею, а на "градских жителей" - собрать деньги для организации полкового обоза с подъемными лошадьми и упряжью.

Предполагалось организовать обоз из 21 повозки, 26 ящиков и 145 лошадей. Из общей суммы в 35 012 рублей 12 416 (или 35,5 процента) должны были собрать пензенские жители. К октябрю 1812 года 93 процента требуемой суммы уже было собрано.

Члены Пензенского отделения женского патриотического общества собрали небольшую сумму денег и "корпий, бандажей и прочих тому принадлежностей в четырех чемоданах" для раненых русских воинов, которые уже в августе 1812 года были отправлены в действующую армию.

В октябре жители Пензенской губернии отправили в действующую армию большой обоз с продовольствием и фуражом. Он состоял из 400 "окованных повозок с разными к ним запасными принадлежностями", 900 лошадей и 413 погонщиков. В повозках находилось 4800 пудов сухарей, 3250 пудов крупы и 4800 пудов овса, предназначавшихся для нужд регулярной армии, и, кроме того, продовольствие для погонщиков и фураж для лошадей.

В начале сентября в Пензе появились первые беженцы. "Как странно было видеть в продолжение этой недели, - писал Вигель, - что при постоянно сырой, ненастной погоде на пензенских улицах затрудняется проезд от множества неизвестных экипажей, запачканных, забрызганных грязью, карет, колясок, колымаг и целых дорожных обозов. Мы сначала подумали, что все семейства уездных помещиков решили поселиться в губернском городе, но вскоре узнали, что то были эмигранты из Смоленской губернии, которые хотели у нас приютиться и с трудом искали квартир: за довольно большие деньги находили они себе помещения в небольших домах мелких чиновников и мещан в нижней части города... С половины сентября стали наезжать уже московские эмигранты, а в следующем месяце в великом множестве начали, как говорил народ, пригонять пленных. Наконец, поворотиться у нас было трудно".

Среди беженцев в Пензе появились представители многих знатнейших и известнейших фамилий России: бывший морской министр и председатель одного из департаментов Государственного совета Николай Семенович Мордвинов с семейством, действительный камергер Андрей Михайлович Рябинин с женой, Сергей Васильевич и Варвара Петровна Шереметевы, вдовствующая княгиня Четвертинская, известный московский врач доктор Скюдери, отставной полковник Петр Александрович Кологривов с семейством.

"Приезжие москвичи почти все были люди достаточные, - отмечал Вигель, - владеющие в Пензенской губернии или в соседственных с нею хорошими поместьями и ни в чем не могли нуждаться. Но бедные смольняне, в таком дальнем расстоянии от имений своих истратившие взятые с собою небольшие суммы, угрожаемы были совершенною нищетой. Тут дворянство наше в отношении к ним явило себя истинно достойным своего имени: всякий, кто только мог, потеснился, чтобы дать у себя место хотя одному смоленскому семейству; разумеется, что для дорогих гостей стол был готовый; что овощи, картофель, репа, горох, мука, крупа для людей, а сено и овес лошадям были даровые. И это довольно накладное гостеприимство сопровождалось ласками, приветствиями, которые давали ему еще более цены".

Настроения местных дворян были исполнены благородных порывов. "Всю осень, - продолжал Вигель, - по крайней мере у нас в Пензе, в самых мелочах старались выказывать патриотизм. Дамы отказались от французского языка. Пожертвование жестокое! А вышло на поверку, что по-русски говорить им легче, что на нашем языке изъясняются они лучше, и что он весьма способен к употреблению в гостиных. Многие из них, почти все, оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались. Что касается до нас, мужчин, то, во-первых, члены комитета, в коем я находился, яко принадлежащие некоторым образом к ополчению, получили право, подобно ему, одеться в серые кафтаны и привесить себе саблю; одних эполет им дано не было. Губернатор не мог упустить случая пощеголять новым костюмом: он нарядился, не знаю, с чьего дозволения, также в казацкое платье, только темно-зеленого цвета с светло-зеленою выпушкой.

Из губернских чиновников и дворян все те, которые желали ему угодить, последовали его примеру. Слуг своих одел он также по-казацки, и двое из них, вооруженные пиками, ездили верхом перед его каретою..."

16 или 17 октября в Пензе наконец-то стало известно о том, что русские войска перешли в контрнаступление и французы оставили Москву. Вигель и его знакомые пензенцы торжествовали: "Можно себе представить чувство радости и печали вместе при получении сопровождаемого подробностями привезенного... известия. Церкви в этот день наполнены были народом, и благодарственным молебнам не было конца... От добрых вестей, одна за другою быстро следовавших, не вдруг мы опомнились; но когда в начале ноября мрачные тучи совсем закрыли от нас небо и снег покрыл вдруг всю землю, когда зима, с своими ужасами, прежде обыкновенного времени к нам поспешила, нам показалось тогда, что горизонт совершенно прояснился. По мере удаления Наполеона угрюмость стала исчезать с лиц наших, морщины - со лбов".

22 ноября в Пензе было получено известие о сражении под Красным, чуть позднее - об истреблении французов на Березине. "Все оживилось, все радостно зашумело у нас, - восклицал Вигель. - Губернатору Голицыну давно уже хотелось поплясать; но в обстоятельствах, в которых находилась тогда Россия, бал мог бы почесться верхом неприличия. Тут показалось ему, что все находятся в одинаковом с ним расположении, и он всех, туземных и приезжих, поспешил пригласить на большую вечеринку в день именин жены своей, 24 ноября. Губернаторский дом довольно велик, а в комнатах его едва продраться было возможно. Веселее и забавнее этого бала я не видал: он был вместе и раут, и маскарад без масок. Многие из мужчин, находя, что на именинный вечер к губернаторше, к княгине, приехать не в гражданском мундире будет слишком непочтительно, явились в нем при шпагах; другие дерзнули облечься опять во вражий костюм, во фраки, и сам хозяин в этом случае послужил им примером (казачий кафтан успел уже ему надоесть); ополченные, затянутые, с эполетами и саблями, имели довольно воинственный вид; другие же, в том числе и я, в широких серых или зеленых зипунах казались несколько мужиковаты. Еще более пестроты являлось между прекрасным полом: большая половина дам была красивее в сарафанах и повязках; другие же, по склонности к перемене, нарядились по последней известной им моде".

В середине января 1813 года пензенское ополчение отправилось в дальний поход. Театр военных действий все более удалялся от губернского города, и известия о сражениях приходили в город еще с большим опозданием. Беженцы стали разъезжаться, а жизнь в тихой Пензе постепенно возвращалась в нормальное довоенное русло. Разве что русские офицеры, находившиеся в городе на излечении от ран, да пленные французы напоминали о войне.

Приходили известия о победах русской армии в Европе. "Особенно нашим пензенским приятно было узнать, - писал Вигель, - что их ополчение (конный полк. - С. Б.) участвовало в славной битве (при Лейпциге в 1813 году.- С. Б.) и что из их родных никто в нем не погиб. Ополчение это, принадлежавшее к армии Беннигсена, направлено было потом к Гамбургу, а малая часть его причислена к гарнизону, занявшему Дрезден".

28 апреля 1814 года "какой-то приезжий или проезжий из Петербурга кому-то сказал, что Париж взят штурмом". Прошло больше месяца с того дня, как Александр I на белом коне въехал во французскую столицу, но весть эта быстро разнеслась по Пензе и торжеством отозвалась в сердцах ее жителей. Победа! На другой день со специальным курьером были получены и официальные известия об окончании войны.

На 3 мая в городе были намечены всеобщие торжества и благодарственный молебен. "Поутру, - писал Вигель, - соборный храм не мог вместить в себе стекшегося народа, и он густыми толпами теснился вокруг него, и все мы с восторгом внимали победную песнь поющим. Купцы и откупщик угощали потом народ пивом, водкой и пирогами. Между губернаторским домом и собором был просторный, пустой квадрат, который Голицын засадил березами, и на них, как нарочно, к этому дню распустились листья; на этом месте сочинили кое-какую иллюминацию. В середине горел щит, на коем выставлены были слова: Париж, 19 марта, и вензелевое имя Государя, и он окружен был рамкой из разноцветных стаканчиков, разумеется раскрашенных".

После окончания божественной литургии, которую совершал епископ пензенский и саратовский преосвященный Афанасий, в честь императора Александра Павловича и победоносного воинства произведена была пушечная пальба с колокольным звоном, который продолжался целый день. Сохранившийся в архиве официальный отчет написан приличествующим случаю стилем: "Ввечеру город был освещен, а перед корпусом присутственных мест на бульваре горел фейерверк и представлена была прозрачная картина с вензелевым именем Государя Императора.

Все сие совокупно делало самое восхитительное зрелище. Причем простой народ был угощаем приличным образом, а в вольном дворянском собрании дан был бал. В вящее же ознаменование торжественного случая сего дворянство и купечество сделало подписки, по коим собрано на усовершение созидаемого здесь нового кафедрального собора, на инвалидов и на выкуп бедных должников 24 тысячи рублей..."

- 1. При подготовке статьи использованы материалы Государственного архива Пензенской области.

- 2. Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Ч. IV. М. 1892. С. 9, 40.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем