К началу XIX века городская жизнь обеих российских столиц окончательно европеизировалась. Казалось, что расстояние между Парижем, Лондоном, Веной с одной стороны, Москвой и Петербургом - с другой, стремительно сокращалось, когда речь заходила о новинках моды, новейших технических достижениях в области домашнего комфорта, осветительных приборах, способах изготовления стекла и зеркал. Но главное, что предметы роскоши высочайшего качества начали производить в России.

Со времен египетского похода Наполеона (1798-1801) самой модной деталью дамского туалета становятся восточные шали - кашмирские, персидские, турецкие. Во Франции покровительницей шалевого производства была жена императора. А в деревне Скородумовке Лукояновского уезда Нижегородской губернии помещица Н. А. Мерлина уже в 1800 году организовала первую в России мануфактуру по производству шалей.

Князь И. М. Долгоруков в 1813 году рассказывал об изделиях мерлинской мануфактуры: "У нея отличная фабрика шалевая, их ткут особым манером. Оне во всей России известны, их славят в столице, и оне до того громки и ценны, что некто Коленкур, французский посланник у Двора Российского, торговал на ея фабрике превосходную шаль, будто бы для жены Наполеона, и давал за нея до 10 тыс., но госпожа Мерлина, как патриотка, не захотела выпускать в чужое государство домашнего сего изделия. Не знаю, весело ли тем, кои вырабатывают шали и платки, но знаю, что любо смотреть на их труды: какое мягкое полотно! Какие живые краски! Какие замысловатые узоры: все в совершенстве".

Шали Мерлиной были двухсторонними, имеющими одинаковый узор с лица и изнанки благодаря "ковровой" технике ткачества по шаблону. Сведения о производстве "двуличных" шерстяных материй во Франции упоминаются в российской печати только в 1832 году.

На первой публичной выставке российских мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге в 1829 году большой золотой медали была удостоена шаль, произведенная на мануфактуре Н. А. Шишкиной и поразившая специалистов необычайной легкостью и богатством оттенков. Нить, достигавшая 4500 метров, весила всего 13 граммов! На выставке в Лондоне в 1851 году шаль из России была удостоена золотой медали. Высокое качество российского шалевого производства обуславливалось использованием крепостного труда.

Десятки мастериц трудились над одной шалью или шарфом от полугода до двух лет в зависимости от размера изделия. Такой способ не имел аналогов в Западной Европе, поэтому мнение обозревателя Второй Российской выставки мануфактурных произведений в 1835 году совершенно справедливо: "Эти произведения первых наших фабрик должно смело ставить выше всего, что в том же роде делается в Европе, их нельзя сравнивать с шалями других фабрикантов, можно только сближать между собой".

Не имея возможности покупать сырье на Востоке, русские производители заменили его пухом степных сайгаков, заботились о насыщенности колорита, долгое время сохраняя композиционные особенности восточных шалей. Параллельно с дорогостоящим шалевым производством появились шерстяные и шелковые платки и шали с печатным рисунком, не только повторявшие восточные мотивы, но и с совершенно новыми цветочными композициями и орнаментальными мотивами, предназначавшиеся для горожанок, богатых крестьянок и провинциальных купчих.

Цена шалей была столь высока, что их принимали в заклад и передавали по наследству. Известно, что семья А. С. Пушкина часто закладывала шали жены, полученные ею в приданое.

Производство шалей стимулировала мода начала XIX столетия. Великая французская революция вдохновила стремление к античному идеалу красоты, воплощенному в легких одеждах и свободной пластике не скованного корсетом тела. Смена моды соответствовала социальным переменам во Франции, поэтому во всех европейских странах новая мода воспринималась как идеологический протест против существующих монархий и повсеместно встречала сопротивление властей. Впрочем, реализация новых идей в сфере быта началась не в революционной Франции, а в Англии.

Простота кроя и отделок, увлечение светлыми тонами были признаками так называемой моды a la anglais, весьма популярной сначала в Париже, а затем в других странах. Поэтому французская художница Виже-Лебрен (1755-1842), долго добиравшаяся до Петербурга и предвкушавшая в 1795 году невероятный успех своих нарядов и портретов при русском дворе, должна была признать, что "античная" мода уже обосновалась в российской столице. Первой "Психеей", встреченной ею при дворе Екатерины II, была великая княгиня Елизавета Алексеевна, одетая в точном соответствии с представлениями о новом идеале красоты - в легкое платье из светлой ткани.

Английская "античная" мода воплотила саму идею простоты и величия. Во Франции стремились к уподоблению современного человека античному образцу. Дело в том, что повальное увлечение новой модой было следствием реформы сценического костюма, с помощью которого впервые в театре начали обозначать место и время действия.

Франсуа Тальма, знаменитый трагик, блиставший на сцене в трагедиях Расина, попросил своего друга художника Давида сделать сценические костюмы в античном стиле. Давид создал эскизы, работая с греческими и римскими памятниками из собрания Лувра. Поэтому во французском варианте новой моды преобладали обнаженные руки и особая манера ношения - тончайшие ткани смачивали водой и повторяли складки одежд на телах мраморных богинь. По сохранившимся образцам подлинных нарядов той поры известно, что платье светской дамы зачастую весило не более 300 граммов. Пришедшие в женскую моду из мужского английского костюма спенсеры (шелковые или шерстяные курточки), которые носили обычно только днем как повседневную одежду, недостаточно защищали даже от летней прохлады, поэтому популярность шалей легко объяснялась.

Марта Вильмот (1774-1873), посетившая Россию по приглашению княгини Е. Р. Дашковой, писала: "Все носят шали, они в большой моде, и чем их больше, тем больше вас уважают. У меня шесть. Нужно сказать, мода эта чрезвычайно удобна. Шали бывают огромными (даже в три человеческих роста), один конец ее обертывают вокруг руки, другой спускается до земли".

Французская, а уже потому революционная, интерпретация новой моды не нашла поддержки у Екатерины, и наряды, созданные французской художницей для великих княжон, вызвали ее раздражение. В своем письме Ф. М. Гримму от 8 ноября 1795 года императрица весьма жестко отозвалась о портрете своих внучек: "Эти прелестные фигуры госпожа Лебрен изобразила скорчившимися на диване, скривила младшей шею и придала им вид двух мопсов, греющихся на солнце, или, если хотите, уродливых савоярок, причесанных как вакханки, с гроздьями винограда в руках, и одела их в туники густого красного и фиолетового цветов".

"Античная" мода, очень робкая при Екатерине Великой и запрещенная при Павле, утвердилась с воцарением Александра I и сошла на нет к концу его правления.

Основным элементом женского костюма той эпохи был шмиз - туникообразное платье из батиста, муслина, газа, перкаля или крепа, в подавляющем большинстве случаев белое и украшенное вышивкой. В качестве нитей служили не только цветной шелк или золоченое серебро, но и солома. Никакого конструктивного соответствия греческим хитонам и гиматиям или римским тунике и палле "античная" европейская мода не знала.

Стиль одежды того времени был лишь неким отвлеченным представлением о благородной древности и не выходил за пределы научных интересов той поры, когда повседневная жизнь ушедших эпох в отличие от архитектуры и литературы еще не была объектом изучения. Такое платье было довольно узким и в сочетании с тонкими тканями не позволяло иметь карманы как в старинных робронах. Поэтому дамский туалет дополнялся небольшой мягкой сумочкой, десятилетием позже превратившейся в довольно объемный ридикюль.

Легкие ткани плохо держали форму, и надевать их на трико или легкую нижнюю тунику могли только очень хорошо сложенные женщины. Большей части дам приходилось надевать не менее двух нижних юбок. Одна из них крепилась на талии, а другая - под грудью, чтобы легкие ткани "стекали" по фигуре. Особая трудность заключалась в необходимости худощавым носить накладную грудь на пружинках, которая вздымалась в такт дыханию, а полноватым - мягкие полукорсеты, реклама которых размещалась в журналах начала века.

В климатических условиях, далеких от Средиземноморья, шаль становилась необходимым элементом модного костюма. Кроме того, шали были единственной драпирующейся деталью дамского наряда, напоминающей об античных богинях. Впрочем, наиболее приближенными к источнику вдохновения были именно аксессуары - украшения, прически, обувь. Прически носили в виде греческого узла или а-ля грек с диадемой; на ноги обували сандалии или легкие плоские туфли, часто с лентами-завязками. Отсутствие каблуков так сильно изменило походку, что всем модницам пришлось заново учиться ходить под руководством учителя танцев.

А в 1802 году дамам советовали, "каким образом ступать прилично": "При всяком шаге должно ногу подавать вперед, держа пяту вверх поднявши, носки протянуть вниз и не спускать пяты прежде носка. Неся ногу вперед, утверждать тело на бедрах, не шататься и не торопиться". Составитель сборника "Искусство сохранять красоту. Подарок российским дамам и девицам" описал балетную технику ходьбы, которая позволяла светским женщинам "скользить" по паркету.

Ювелирные украшения начала XIX века претерпели значительные изменения. Прежде всего широко распростра нились новые ювелирные материалы - перламутр, разнообразные агаты и сталь, потеснившие на время алмазы и золото. Очень высоко ценились резные камни. Причем очень часто подлинные античные камеи монтировались в современные оправы и собирались в оригинальные композиции.

Украшения той поры окончательно обрели "пол" и "возраст". Характерный для галантного века обычай между дамами и кавалерами обмениваться перстнями, аграфами, пряжками и драгоценными пуговицами ушел в прошлое из-за изменения мужского и женского костюма и последовавшего за ним иного подбора ювелирных изделий, необходимых для парадного и повседневного костюма. Вошедшие в моду цельнометаллические украшения, особенно из стали, изготавливали тульские мастера, давно владевшие различной техникой декорирования стальных оружейных прикладов. Браслеты, пряжки, цепочки, искусное алмазное гранение металла получили известность за пределами России.

Новый костюм полностью изменил иерархию ювелирных украшений. Пышные кружева, которыми отделывали рукава женских робронов и мужских кафтанов, делали браслеты ненужными. Новый дамский шмиз почти полностью обнажал руки и требовал носить одновременно несколько браслетов - на запястьях, выше локтя и даже на щиколотках.

"Перегруженные" руки компенсировали отсутствие драгоценностей на шее и плечах. Только зрелые дамы решались носить тяжелые, но короткие нитки жемчуга, затейливые по плетению цепочки. Девицам советовали обратить внимание на бирюзу, кораллы и другие непрозрачные камни.

Это правило действовало на протяжении всего XIX века. Жемчуг и бриллианты указывали на достижение брачного возраста. Довольно скоро высоко поднятую талию начали подчеркивать изысканными наборными поясами, которые пользовались успехом в русской бытовой культуре еще в конце XVIII столетия.

Особой популярностью пользовались парные браслеты, носимые на одной руке и соединенные между собой цепочкой. Их называли "сердечная неволя" или эсклаваж.

Даже во время недолгого увлечения стрижеными волосами (1801-1804) дамские прически украшали диадемами и обручами, а вечерние головные уборы отделывали жемчугом и эспри с драгоценными застежками. Весь комплект украшений на даме начала века можно увидеть лишь на модных картинках. На большинстве женских портретов той поры, вплоть до конца 1800-х годов, драгоценностей довольно мало: в неофициальной обстановке, в кругу семьи, на прогулке украшения почти не носили, что свидетельствует об особой доверительности между моделью и художником.

К концу первого десятилетия лаконичный "греческий" стиль уступил место римской торжественности. После 1807 года платья несколько укоротились (прежде всего заднее полотнище юбки), в моду входят рукава-фонарики и обязательные длинные перчатки и съемный шлейф. В 1809 году вновь стали появляться короткие корсеты на китовом усе, затем оборки на платье, следующим принципиальным изменением было использование более тяжелых тканей.

"Античные" веяния не распространились на мужскую одежду. Вернее, попытка следовать за сценическим образцом после 30 мая 1791 года, кoгдa на парижской сцене был показан "Брут" Вольтера с Франсуа Тальма в главной роли, исчерпала себя с наступлением первых холодов. Обнаженные руки и ноги в римском вкусе "продержались" лишь несколько летних месяцев.

Данью увлечению древностями в мужском наряде были лишь узкие белые панталоны и прически, вторившие мраморным портретам римских императоров из музейных собраний. Панталоны были до того узки, что могли служить имитацией скульптурной обнаженности, особенно в сочетании с обязательным белым цветом для бального костюма. В своем дневнике от 22 апреля 1838 года Иосиф Виельгорский записал о своих крайне неприятных впечатлениях от поведения фрейлины Марии Трубецкой, тогда еще не достигшей двадцатилетнего возраста, весьма бурно реагировавшей на анатомические особенности своего визави в кадрили.

Белые панталоны поверх сапог вызывали неприятие у старшего поколения, сохранявшего вкусы екатерининского и павловского времени, потому что ассоциировались с простонародными портами. Д. Н. Свербеев вспоминал, что, посетив одну из екатерининских барынь в 1818 году в самом модном наряде, был вынужден удалиться. "Я осмотрелся и угадал сейчас же, что ей коробят глаза мои летние сверх сапог, белые, как снег, панталоны, которые уже более месяца принято было носить в первых петербургских домах. ...Я начал было робко объяснять историю нововведения белых панталон, она не дала мне договорить: "Не у меня, только не у меня! Ко мне, слава Богу, никто еще в портках не ходит".

Кроме того, именно в этот период мужской костюм становится лишь фоном к женским нарядам, и окончательно разделились сферы влияния между законодателями моды. За Англией закрепилась репутация главного арбитра в области мужской одежды, включая все необходимые составляющие - от разнообразных тканей до галстуков. Франция по-прежнему диктовала свои условия в дамской моде, что объясняло государственную поддержку уже в наполеоновское время традиционного шелкового производства в старинных французских текстильных центрах. Мужчины окончательно перешли на особые ткани - чаще шерстяные, - от легкого шалона до сукон различной плотности и уже никогда (кроме маскарада и сцены) не прибегали к цветной парче и вышивкам.

Возвращение к плотным и тяжелым тканям во втором десятилетии не сразу сказалось на силуэте дамской одежды. Только к середине 1820-х годов линия талии начала спускаться, а рукава из небольшого фонарика начали расширяться и превращаться в жиго (окорок). Этому соответствовали некоторые изменения и в мужском костюме. Талия элегантного мужчины снижалась одновременно с дамской, линия плеч удлинялась за счет буфов на плечах у фраков и сюртуков.

Снижение талии вызвало расширение юбки, а тугой корсет создавал совершенно новый образ. Обладательницы талии "никак не толще бутылочной шейки" казались еще более хрупкими из-за весьма пышных рукавов и юбок. "Греческие" узлы давно оставлены, и прически невероятно усложнились. Все дамы на портретах производят впечатление темноволосых, но это не более чем мастерство живописца, следовавшего за "романтической" модой. Классическая ясность и простота полностью исчезли.

Возвышенно-одухотворенные, хрупкие, мечтательные, отрешенные от обыденности создания были начинены разными механизмами, вроде механических кукол из романов немецких романтиков.

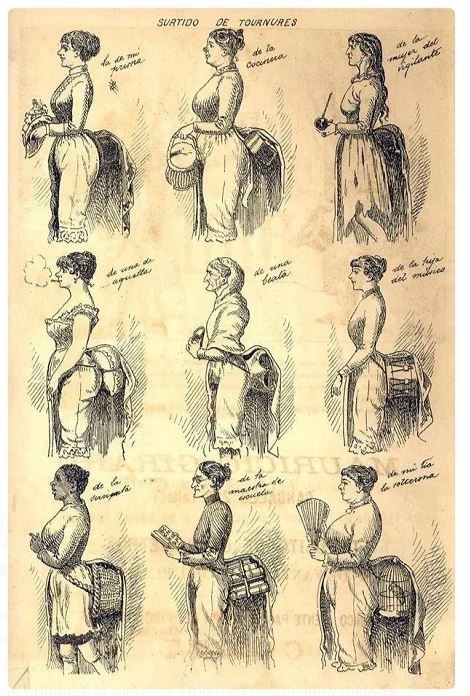

Новые прически создавались при помощи двух видов шиньонов. Верхний узел крепился гребнем, а разного вида локоны были частью шляпы и снимались вместе с нею. Граф М. Д. Бутурлин с большим изумлением описывал наряд своей молодой жены, впервые увидев, как юная дама собирается на бал в 1834 году: "Вместо не появившихся еще тогда кринолинов были турнюры, сиречь одно или два полотенца, которые впихивались под платье, но только сзади, на той части тела, что мы из вежливости назовем сидением. И отчего она оттопыривалась, как по рисункам оно бывает у готтентоток (в натуральном, конечно, виде) или у ордынских баранов с курдюками.

Эта процедура впихивания полотенца и прикалывания его, чтобы оно не спадало, очень меня забавляла, когда жена моя одевалась на бал. Талии были очень длинные (т.е. низкие), а платья короткие. Для головной уборки существовал еще с 20-х годов Аполлонов узел (noeud d"Apollon).

Это был действительно узел или широкий бант из поддельных волос, вышиною не менее, конечно, четверти аршина; он втыкался вместе (кажется) с гребнем на самой середине макушки головы; от висков же к глазам закручивались и приклеивались к лицу гуммиарабиком тоненькие крючочки из собственных волос, называемые акрошерами (acroche-coeur). Несмотря на все это искажение, красота брала свое, и вовсе не к лицу причесанная головка кружила множество голов".

Боковые локоны появились в связи с тем, что в моду вошли проборы - прямые, боковые и зигзагообразные. Локоны различной формы крепились над ушами. Счастливиц, собственных волос которых хватало на модную прическу, практически не было, поэтому искусственные пучки и локоны были весьма популярны. Право носить искусственные локоны получали только те девушки, которые уже начали выезжать. Причем локоны можно было удлинять и укорачивать при помощи специального устройства, идея которого была реализована еще в XVIII веке для высоких причесок времен Марии-Антуанетты, но не получившего распространения в России, поскольку личные вкусы Екатерины Великой не допускали увлечения французскими излишествами.

Описанные мемуаристом полотенца - турнюр середины 1830-х годов сохранялись вплоть до появления кринолина и нашли свое отражение в художественной литературе тех лет.

"Юбка вся собирается вокруг, как, бывало, в старину фижмы, даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бель-фам" - так описывает новейший фасон "просто приятная дама" из гоголевской поэмы "Мертвые души" (1841).

Однако мода 1830-х с невероятно пышными рукавами нуждалась в каком-то решении, чтобы сохранить женскую привлекательность не только в платьях, но и в верхней одежде.

Выход был найден. "Мы уже уведомляли о подшивных рукавах на китовых усах или тростинках, которые придерживают рукава верхние. Теперь Г-да Пуссе и Жосселин приладили тут механику. Маленькая пружина, которая сжимает и распускает рукава по произволению, есть превосходнейшее изобретение, особливо когда вообразим, как ужасны рукава с обручами под шалью или манто!..

Иные женщины казались с крыльями или парусами! Неудобство это еще более сказывалось в карете, где наряд занимал более места, нежели сама дама. Все это теперь поправилось по милости механических рукавов", - сообщали модные издания 1832 года.

Важным нововведением 1830-х в женской одежде стало то, что платье состояло из двух отдельно скроенных частей - юбки и лифа, причем последний приобрел более сложную геометрию. Можно даже сказать, что в первой трети XIX столетия были освоены почти все виды кроя.

Все виды отделок, дополнений, ювелирных украшений подчинялись готической моде, под которой чаще всего подразумевалось европейское средневековье. Лиф платьев был сильно удлинен при помощи шнипа*, как это было принято еще в XVI веке в испанском костюме; вошли в моду фероньерки**, восходящие к эпохе Возрождения. Данью русскому национальному средневековью было введение официального придворного платья императорским указом от 27 февраля 1834 года. "В дни больших праздников и особых торжеств богослужение отправлялось в большой церкви Зимнего дворца; в таких случаях мужчины были в парадной форме, при орденах, а дамы - в придворных костюмах, то есть в повойниках и сарафанах с треном, расшитым золотом, производивших очень величественное впечатление". Указ закреплял уже существовавшее правило при дворе Николая I, так как мемуаристы подробно описывали покрой этого наряда еще на новогоднем балу 1 января 1826 года, известному как "бал с мужиками". Разумеется, это был стилизованный наряд, в котором к национальной традиции имели отношение лишь откидные рукава и некоторые элементы декора (вертикальная планка с пуговицами сверху донизу) и дополнений (головной убор в виде кокошника с длинной фатой). Если женщинам платье в "русском стиле", которое современники называли "офранцуженным сарафаном", было навязано, то переодевание в национальный костюм мужчин рассматривалось как протест против существовавших установлений. Идеологическое движение славянофилов начиналось именно в ту эпоху и нашло свое пластическое воплощение в бытовой культуре через стилизацию русской традиционной одежды.

Николай I считал необходимым введение форменной одежды даже для дворян, не занятых военной или штатской службой. Но и те мужчины, которые не носили военного или штатского мундира и не увлекались идеями славянофилов, отнюдь не обладали достаточной степенью телесной свободы.

"Красавец мужчина" эпохи романтизма должен был быть высокого роста, с тонкой талией, маленькими руками и ногами. Сделать руки более изящными помогало постоянное ношение лайковых перчаток, ноги попадали во власть сапожника, а талию стягивали корсетом (его носили даже военные, а молодые щеголи приспособили для этого жилет, туго шнуровавшийся на спине). Для расширения линии плеч и груди использовали ватные толщинки. Высокие крахмальные воротнички и галстук, закрепленный булавкой, не давали возможности свободно двигать головой и требовали поворачиваться всем телом. Галстук "по-байроновски", оставлявший открытой шею, носили только дома или при позировании художнику. В обществе следовало появляться в горголиях - так называли галстуки на щетине, введенные в обиход И. С. Горголи - обер-полицмейстером Петербурга.

- * шнип - нижний, заостренный край лифа женского платья, спускающийся на юбку.

- ** фероньерка - украшение в виде обруча, ленты или цепочки с драгоценным камнем, одеваемое на лоб.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем