Без сомнения, начальный этап истории кредита в нашей стране восходит ко времени Древней Руси. Известные в Европе латинские термины "creditum" и "credit" заменяли другие понятия - "куны в рез", "давать в рост", "резоимство", - которыми обозначали займы и ростовщичество.

из архива журнала "Родина"

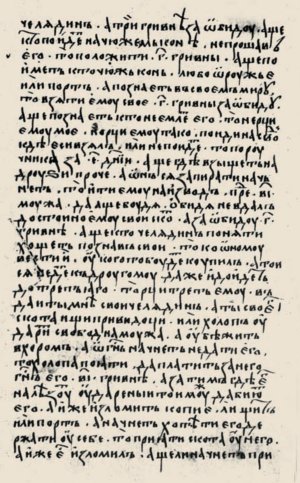

И. Я. Билибин. Суд во времена "Русской правды". 1907 г.

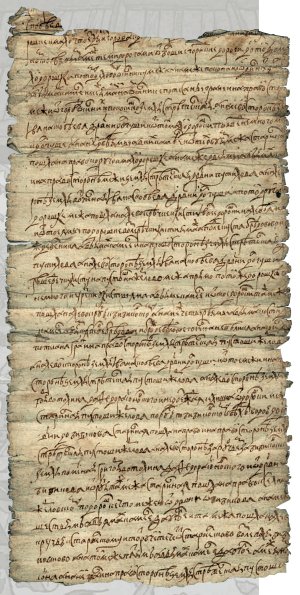

Впервые вопросы, связанные с займами, были урегулированы в краткой редакции "Русской правды", составленной в Новгороде около 1016 года. Одна из ее статей была посвящена взысканию долгов: "Если кто будет искать на другом долга, а должник начнет запираться, то идти ему на извод перед 12 человеками; если окажется, что должник злонамеренно не отдавал должных ему денег, то взыскивать за обиду 3 гривны". Деньгами в эпоху Киевской Руси служили серебряные слитки, восточные дирхемы и их обрезки - резаны, а также шкурки пушных зверей. При этом русская денежная система, сложившаяся к началу XI века, предусматривала равенство одного серебряного слитка - гривны весом около 200 граммов - с 200 резанами.

Пространная редакция "Русской правды", созданная в 1070-е годы в Киеве, была в этой области значительно дополнена. Проблемам должников, кредита и купли-продажи посвящено уже несколько статей. Одна из них во многом повторяет статью краткой редакции. В ней допускалось, что ссуда могла быть беспроцентной, а дававшиеся "за обиду" три гривны являлись штрафом за злостную неуплату денег. Эта норма распространялась на такой привилегированный слой, как княжеская дружина.

Отдельная статья пространной редакции посвящена купеческому кредиту. Она предусматривает возврат денег должником по обязательству, а не по приговору послухов-свидетелей. Договор заключался и при хранении товаров. В случае, если должник, не погасив ссуду, бежал за пределы Руси, он считался преступником и лишался доверия соотечественников.

В пространной редакции подробно оговариваются условия выдачи ссуд и ростовщический процент. Ссуды в Киевской Руси давали на месяц, на треть года и на год. Наибольший процент - до 50 и выше - взимался за месячную ссуду. Если сумма сделки была не более трех гривен, то она заключалась без свидетелей; если на большую сумму, то наличие свидетелей было обязательным. Институт послухов, используемый для заключения договора, свидетельствовал, что он заключался в устной форме.

Отдельно в пространной редакции "Русской правды" оговаривались займы, заключаемые между простолюдином и господином. Взявший ссуду простолюдин именовался закупом и в течение определенного времени отрабатывал свой долг, находясь на службе у кредитора. Если он во время этой службы бежал, то, будучи пойман, обращался в раба - "обельного холопа". Исключением были случаи, когда закуп отлучался для взыскания долгов или уходил искать правды у князя или судьи, ссылаясь на нанесенные обиды. Если он доказывал, что господин продал его как раба, то простолюдин освобождался от принудительной выслуги и уплаты денег, а обидчик выплачивал штраф в 12 гривен. Однако это случалось редко.

Столь высокий ссудный процент был характерен в это время и для стран Европы. Во Франции его нормы были ограничены лишь в правление Филиппа II Августа (1180-1223) - 46 процентов, но это ограничение всячески обходилось. Ростовщики взимали 60 и даже 100 процентов. Произвол ростовщиков был характерен и для Англии - в конце XIII века король Эдуард I был вынужден подчиниться общественному мнению и изгнать евреев, сделавших ростовщичество наследственным промыслом, из пределов государства.

Кредитные операции процветали главным образом в городах, где "резоимцы" находили многочисленных клиентов. Произвол ростовщиков в Киеве вылился в городское восстание 1113 года. Посадские люди громили дворы ростовщиков и евреев, каковые, скорее всего, были синонимами для летописца. Киевская иудейская община, тесно связанная с торговлей и ростовщичеством, существовала по меньшей мере с Х века и поддерживала тесные связи с купеческими общинами - от Средней Азии до Испании.

События 1113 года, повлекшие смену власти и приход на киевский стол князя Владимира Мономаха, привели к ликвидации гражданских прав евреев на территории Киевской Руси и установлению процентных норм для остальных ростовщиков. По решению княжеского совета иудеи были выселены за пределы Руси со всем имуществом без права возвращения назад. На совещании княжеской дружины в селе Берестове были законодательно закреплены процентные нормы - они составляли от 20 до 50 процентов и были четко оговорены. Эта норма была закреплена в Уставе Владимира Мономаха: "И установили до третьяго реза, оже емлет в треть куны; аже кто возмет два реза, то ему взяти исто; паки ли возмет три резы, то иста ему не взяти. Аже кто емлет по 10 кун от лета на гривну, то того не отметати". Если ростовщик требовал двойную норму процента - "два реза", или 40 процентов, то имел право брать проценты и получить выданную сумму - "исто" обратно. Если же он требовал тройную норму процента - 60 процентов, то терял право на получение выданной суммы.

Наряду с Киевом большое торговое значение среди русских городов имел Новгород. В отличие от Киева, державшего в своих руках торговлю с Крымом, Балканами и Византией, Новгород очень рано был включен в систему североевропейской торговли. В ней выдающуюся роль играла конфедерация Ганзы, в состав которой входило до 100 городов в Северной и Центральной Европе. Основной торговый путь Ганзы тянулся от Фландрии до Новгорода, откуда в Европу в обмен на серебро, сельдь и другие товары поступали меха, мед, воск и лес. Большое значение Новгорода во внешней торговле этими товарами подчеркивалось и тем, что европейские купцы основали здесь свою постоянную контору Петерсхоф. Большие обороты и, по-видимому, высокая норма прибыли породили у ганзейцев крылатую фразу: "В Новгороде легче всего и при небольшом капитале стать человеком".

Развитая новгородская торговля способствовала процветанию ростовщичества. Видимо, именно в Новгороде вследствие тесных контактов с европейской торговлей и заимствованием ее опыта появляются письменно оформленные долговые обязательства. Если в 1070-е годы сделки заключались, по всей видимости, еще в устной форме, то уже в XII веке они приобрели вид долговых расписок, зародыша векселя. Договоры займа представляли записки должников о том, кому нужно вернуть деньги.

Ростовщичество стало наследственным промыслом: долговые обязательства передавались от отца к сыну и от деда к внуку. К этой деятельности нередко прибегали новгородские мужи. Известно, что посадник Щил выдавал ссуды для торговых операций. Ссудный процент оставался очень высоким, и это позволяло новгородскому ростовщику за два года удваивать свой капитал. Нередко деньги брались под 50 процентов.

Такая процентная норма по отношению к европейской была уже сильно завышена. С развитием меняльного промысла и распространением ссудных операций ломбардцев последовали учреждения банков в итальянских государствах и за их пределами. Несмотря на преобладание в Европе более краткосрочных ссуд (до 6 месяцев), "плата" за них составляла в среднем 20 процентов. Эта такса была закреплена во Франции Филиппом IV Красивым и оказалась ниже русского "реза" в 2,5 раза, что поощряло русских купцов занимать за границей, прежде всего в Риге, тесно связанной с Ганзейским союзом. Там в XIII-XIV веках существовал ряд немецких торговых домов, предоставлявших кредиты русским купцам. Среди них выделялись "Дом Брунова" из Кельна и "Дом Гельмиция".

Новгородское ростовщичество не было единичным явлением. Долговые записи - "доски" известны во Пскове. Оживленная торговля в Смоленске с немецкими и чешскими купцами, отраженная в проекте договора Смоленска с немцами (XIII век), способствовала развитию ростовщичества и в этом городе. Владимирский епископ Серапион в XIII веке с горестью говорил о развращенности и пороках своей паствы. Среди грехов, помимо разбоя, краж, ненависти, разврата и т. д., владыка называл и резоимство: "Аще кто резоимец - рез емля не перестанет (если кто ростовщик - не перестанет проценты взимать. - А. Б.)".

Осуждение церковью ростовщичества было характерным и для Европы. Апеллируя к Евангелию от Луки (Mutuum date, nihil inde sperantes - "взаймы давайте, не надеясь получить от этого ничего"), священники рассматривали взимание процентов как грех.

Но обличения епископа Серапиона выглядели несколько двусмысленно на фоне деятельности церковников-ростовщиков. Литературные произведения XII века говорят о распространении ростовщичества в среде духовенства. Новгородский епископ Илья признавал, что проценты - "наим" берут попы, "еже священническому чину отнюдь отречено". В 1274 году церковный собор, созванный во Владимире, вынес постановление о тщательной проверке посвящаемых в сан священников и дьяконов - не грешны ли они блудом, убийством, насилием, а также ростовщичеством.

Несмотря на отрицательное отношение видных церковных деятелей к резоимству, некоторые из них, к примеру митрополит Никифор или епископ Нифонт, выступали лишь за снижение ссудного процента. Кредит не только носил потребительский характер; он был необходим для успешного ведения торговых операций и для развития хозяйства страны в целом.

В XIV-XV веках сохранялись система займа и ссудный процент, выработанные во времена Киевской Руси. По-прежнему существовал заем среди купцов, объединявшихся в купеческие корпорации и товарищества "на вере". Поперечные зарубки на серебряных слитках-гривнах, наполнявших кошели купцов, были отметинами расчетов по взиманию процентов.

На деньгах могли также отмечаться сроки погашения каких-либо обязательств. Насечки на серебряных гривнах назывались "резами". Эта традиция дожила до XVII века, когда на специальные деревянные палочки - "носы" наносились долговые отметины, что породило дошедшую до наших дней поговорку: "Заруби себе на носу".

В редких случаях купец не выплачивал проценты - если кредитор требовал возвращения ссуды до установленного срока. Проценты также не выплачивались при грабеже на дорогах или пожаре. В таких случаях осмотревший возы дьяк великого князя московского давал купцу полетную грамоту (грамоту о выплате долга "по летам", т. е. в рассрочку) с печатью суверена и требованием "платить истцову истину без росту".

Если товар пропадал преднамеренно, то должника выдавали истцу "в гибели... на продажу". Эти нормы были закреплены Судебником 1497 года, составленным при Иване III на основе более ранних законодательных актов.

Помимо посадников и купцов деньги взаймы давали князья. Но основными кредиторами сделались крупные монастыри. Церковная организация, менее всего пострадавшая от монгольского нашествия и получившая от ханов различные льготы, оставалась наиболее богатым институтом в стране. Несмотря на осуждение христианской церковью ростовщичества, монахи давали натуральные и денежные ссуды крестьянам; они заключали сделки и с феодалами. Проценты нередко взимались натуральной доплатой - "в насып", если речь шла о зерне. Во многих двинских купчих встречается термин "пополонка" - она значительно меньше, чем сумма основной денежной платы и зависит от ее величины. Пополонка выплачивалась не только зерном, но также скотом и домашней птицей.

С 1380-х годов в Московском княжестве началась чеканка мелких серебряных монет - денег, известных по актам как серебро. Денежные ссуды выдавались под высокий процент - как правило, "на пять шестой", под 20 процентов, что в условиях средневековой русской экономики было очень большой нормой. Она объяснялась как дефицитом свободного ссудного капитала, так и рискованностью кредитных операций.

В средневековых актах термин "серебро" употреблялся в значениях "дельного" и "ростового", то есть ростовщического. С помощью дельного серебра в феодальные и монастырские хозяйства привлекались рабочие руки. При свидетелях составлялась кабальная запись, оговаривавшая сумму и условия займа. Дельное серебро иногда еще называли "летним" - долг погашался по "летам" (годам), то есть в рассрочку.

В случае выплаты вовремя денег и процентов кабальная запись возвращалась заемщику. Однако на практике это происходило нечасто. Выражение "попасть в кабалу" стало в русском языке крылатым. Кабальное холопство усиленно развивалось в XV веке. Должники заносились в особые списки, с которых делали копии, хранившиеся в волостной администрации.

Иногда кредиторы, проявляя к своим должникам христианское милосердие, прощали им проценты. Как сказано в завещании верейского князя Михаила Андреевича (1486), "а что мои деньги в моих селех в ростех и пашни и на ком ни буди, и государь бы мой князь великий... тех денег не велел взяти... чтобы мои люди после моего живота не заплакали". Существовала и практика переадресации получателя платежа. В завещании дмитровского князя Юрия Васильевича (1472) половину долгов крестьян села Березницы своему господину получал Андроников монастырь.

Уже в начале XVI века крупные монастыри ссужали деньги за 10 процентов. Дача денег под проценты и хлеба "в насып" монастырями стала таким распространенным явлением, что привела к разорению многие села и деревни. Сигизмунд Герберштейн заметил: "Хотя они (русские. - А. Б.) и говорят, что это большой грех, никто почти от него не воздерживается".

Церковное стяжательство осуждали многие просвещенные деятели России XVI века. Одним из них был Максим Грек. "Где о том написано, чтобы в обход законных статей свое серебро взаймы под проценты давать или проценты на процентах выколачивать из убогих и неспособных вернуть даже взятое, из-за преумножения многолетних процентов расхищать их последнее нищенское достояние?" - вопрошал он. За свои призывы против стяжательства Максим Грек поплатился заключением и 26 лет провел в монастырских застенках.

Против корысти церковников выступал князь Андрей Курбский. В написанной им "Истории о великом князе Московском" он в качестве примера для подражания приводит житие монаха Феодорита, который "не только монахов, но и самого епископа суздальского вразумляет и обличает за сребролюбие и пьянство". По Курбскому, погрязшие в грехах монахи были "исполнены лукавства".

Князь явно лицемерил: он сам активно пользовался "услугами" монахов Псково-Печорского монастыря, беря у них деньги взаймы. Известно, что, бежав в Литву (1563 год), он увез с собой большую сумму денег - 300 злотых, 30 дукатов, 500 немецких талеров и 44 московских рубля. Находясь за пределами России, Курбский направил доверенного человека к старцам, прося у них еще денег в долг, однако получил отказ.

Вопрос об оскудении крестьянских поселений встал очень остро, и ему была посвящена одна из глав "Стоглава" 1551 года. Иван Грозный, подобно многим своим современникам, выступал за запрет церковного ростовщичества. Церковный собор вынужден был согласиться с решением правителя, которое в официальном документе мотивируется Божественным писанием. "Стоглав" наставлял "отныне по священным правилам святителям и всем монастырям деньги давать по своим селам своим крестьянам без росту и хлеб без насыпу для того, чтобы за ними христиане были и села бы их были не пусты".

Было велено составлять книги займов с указанием должников и хранить эти книги в монастырской или святительской казне. По решению церковно-земского собора 1580 года митрополиту, епископам и монастырям запрещалось покупать земли или держать на них закладные грамоты.

Ограничения произвола ростовщиков коснулись и мирского населения - указом от 15 октября 1557 года постановили, что в льготные годы ссудный процент либо не взыскивается, либо понижается вдвое против обычного (т. е. до 10 процентов).

Цари личным примером показывали, как правильно вести кредитную операцию. Голландский купец Исаак Масса писал, что Борис Годунов, даровав различные привилегии плененным и вывезенным из Ливонии в Москву немецким купцам, "каждого из них... ссудил деньгами без процентов, дав каждому сообразно с его достоинством: одному 600, другому 300 ливров с тем, чтобы на эти деньги они могли торговать и вести дела и впоследствии, по получении достаточной прибыли, отдали бы их обратно".

Но эти меры не имели успеха - ростовщичество процветало. Полулегальное положение резоимцев сказывалось лишь на удорожании кредитов - ссуды выдавались под 50 процентов и более, даже до 120 процентов годовых.

Документами займа были заемная кабала или ее сокращенный вариант - заемная память. Высказывалось даже мнение (В. М. Потин), что кабала рано приобрела черты европейского векселя, "представляя собой и простой, и переводной вексель". По Соборному уложению 1649 года заемная кабала облагалась пошлиной; иски по неправильно оформленным кабалам не принимались к рассмотрению.

Заемную кабалу писал писец по поручению заемщика с указанием имени, сословия и местожительства последнего. Обязательно указывались срок возврата займа, проценты по нему. Оговаривались и другие условия, в частности оплата заемщиком судебных издержек в случае суда по кабале. На обороте столбца заемщик записью "руку приложил" удостоверял свое согласие с условиями кабалы.

Права кредитора обеспечивались в архаичных древних формах. Ст. 39 и 40 гл. 20 Уложения оговаривали процедуру отработки долга "головою до искупа", когда при неуплате ссуды должник с семьей отдавались истцу на работу в счет погашения суммы. Это право переходило по наследству по линии кредитора.

Наиболее всего был распространен "правеж" - система наказаний безнадежного должника. Последний чуть ли не ежедневно подвергался избиению, а затем отдавался "в зажив", то есть в полное распоряжение истца.

Отдача "в зажив" находила отклик еще в юридических нормах Киевской Руси, предусматривавших переход на службу к кредитору за долги. Однако если норма отработки долга в "Русской правде" не оговаривалась, то Уложение 1649 года определяло ее как 5 рублей за год работы взрослого мужчины, 2,5 рубля - за год работы женщины и 2 рубля - за год работы ребенка. Исковая давность по ссуде была установлена в 15 лет. Однако наказаниям за долги не могли подвергаться бояре и дворяне, бравшие ссуды под залог своего имущества. Уложение 1649 года разрешало закладывать вотчины, но без крестьян, а закон 1656 года - поместья, но тоже без крестьян. С 1685 года в залог могло приниматься любое имущество, включая крепостных.

Несмотря на то, что Уложение 1649 года запрещало выдачу ссуд под проценты, эта норма соблюдалась формально. Запрет на "рез" различными способами обходился, и кредит продолжал оставаться дорогим. Заемные кабалы, как правило, предусматривали выплату процентов в случае просрочки платежа. Если за уплату в срок проценты не начислялись, то в случае просрочки они взимались по традиционной норме ("как в людях ходит") - 20 процентов. При этом часто дело доходило до правежа и отдачи "в зажив".

В процессе изучения сохранившихся кабал XVI-XVII веков в российских архивах историки убеждались, что лишь малая их часть была снабжена приписками о хотя бы частичной оплате долга. По мнению В. О. Ключевского, именно крестьянская задолженность феодалам вызвала к жизни оформление крепостной зависимости крестьян - по тому же Соборному уложению 1649 года.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем