В начале войны основные устремления немецкой разведки были направлены на обеспечение реализации плана "Барбаросса", поэтому её действия по подрыву советской экономики и военной мощи ограничивались в основном районами предполагавшихся или уже ведущихся боевых действий. К разведывательно-диверсионной работе в тыловых регионах спецслужбы Германии были ещё не готовы. Серьёзная подготовка агентов для заброски в средний и глубокий тылы СССР началась после поражения немецких войск под Москвой: с начала 1942 года немецкую разведку стали интересовать дислокация и мощность военных заводов, производивших танки, самолёты и боеприпасы в Поволжье, на Урале, в Сибири и других отдалённых районах СССР.

С весны 1942 года немецкие спецслужбы начали массированную заброску в эти регионы разведчиков и диверсантов. Противник пытался внедрить свою агентуру в штабы Красной армии и на предприятия оборонной промышленности. Примечательно, что в указанный период немецкая разведка отправляла в глубокий советский тыл одиночных агентов-радистов, что в первый период войны не практиковалось. В дальнейшем планировалось переключить на них забрасываемую агентуру Абвера.

Западная Сибирь была глубоким тылом: непосредственная опасность отсутствовала с запада, востока и юга, а Обская губа Карского моря была заминирована. Наряду с Уралом этот регион занимал первое место в стране по выпуску меди, цинка, никеля, магния, алюминия1. Западносибирские города имели удобное транспортное расположение, находясь на пересечении Оби и Транссибирской железнодорожной магистрали, что связывало их с сырьевой базой и позволяло обеспечивать армию боеприпасами и военной техникой. Не случайно именно сюда в начале войны были эвакуированы важнейшие оборонные заводы2.

Но и до войны иностранные спецслужбы проявляли немалый интерес к Западной Сибири. В качестве легального прикрытия для проведения шпионажа германская разведка использовала консульство Германии в Новосибирске и других городах страны, что и стало причиной их закрытия в 1938 году. Для добывания разведывательной информации активно использовались немецкие и европейские фирмы, заключившие договоры с советским правительством о поставках машин и оказании технической помощи СССР. Так, в конце 1930-х годов под видом инженеров фирмы "Фрейлих-Клюпфель-Дейльман" немецкие разведчики действовали в Кузбассе, Новосибирске, других областях и населённых пунктах Западной Сибири3.

Накануне войны сибирские чекисты отмечали попытки резидентуры военно-политической разведки Японии собирать информацию об оборонной промышленности города, частях РККА Новосибирского гарнизона, структуре местных органов НКВД, состоянии железных дорог и аэродромов4.

Мероприятия, которые осуществлялись сибирскими контрразведчиками в ходе борьбы с диверсантами и шпионами в 1941-1945 годах, можно разделить на две группы: заградительные, в большинстве своём охранные и профилактические, и розыскные. Органы безопасности проверяли режим охраны промышленных, транспортных и других важных объектов экономики, контролировали паспортный режим; участвовали в так называемой фильтрационной работе и перлюстрации почтовой корреспонденции. Система розыскных мер включала в себя радиоконтроль за эфиром, выявление возможных мест появления разыскиваемых лиц с помощью агентуры, использование содержателей квартир-ловушек для задержания подозреваемых лиц, а также проведение оперативно-чекистской работы в местах лишения свободы, лагерях для военнопленных и на спецпоселениях5.

В докладе первого секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) М. В. Кулагина6, сделанном в начале июля 1942 года на 7-м пленуме обкома партии, отмечалось, что в 1941-1942 годах Новосибирская область была наводнена шпионами и диверсантами. Уже осенью 1941 года органы госбезопасности задержали "диверсантов" и "шпионов" на оборонных предприятиях (на авиационном заводе им. Чкалова, на комбинатах N179, 392) и шахтах Кузбасса.

Сегодня трудно определить, кто из них являлся настоящим шпионом, а кто в силу разных причин - "удобная" национальность, "антисоветские высказывания", принадлежность к бывшим привилегированным классам, оговоры недоброжелателей или роковое стечение обстоятельств - стал жертвой фальсификации. Уголовные дела в отношении настоящих шпионов до сих пор либо полностью засекречены, либо рассекречены частично. И всё же приведённые Кулагиным факты в большинстве своём, по-видимому, не соответствуют действительности, поскольку в указанный период внимание германских спецслужб было сосредоточено на районах ближнего и среднего тылов.

Кроме того, изучение тактики разведывательной деятельности германских спецслужб, а также анализ структуры разведывательных органов Германии позволяют утверждать, что органы гестапо не могли забрасывать в Западную Сибирь в указанное время целые разведывательно-диверсионные группы, как об этом докладывал первый секретарь обкома ВКП(б). Кроме фактов, указанных Кулагиным, можно привести и другие примеры "шпионских дел", фигуранты которых позже были реабилитированы как жертвы политических репрессий.

Большую известность получило дело "шпионской группы С. И. Трунченкова" - предпринимателя из тамбовских крестьян7, который первый раз попал в поле зрения органов госбезопасности ещё в 1930-х годах и был осуждён в феврале 1931 года на пять лет исправительно-трудовых лагерей за скупку золотых монет и антисоветскую агитацию. После освобождения из заключения он вынужден был скитаться по знакомым, подрабатывая ремонтом швейных машин. Однажды на квартире одного из клиентов - агента НКВД - Трунченков неосторожно пожаловался на советскую власть. В июле 1941 года его арестовали за контрреволюционную агитацию и как германского агента, якобы ведущего шпионскую работу среди антисоветского элемента. Одним из поводов для таких обвинений стало посещение германского консульства в Новониколаевске в 1925 году с целью узнать адрес дочери, проживавшей в Берлине.

Для создания видимости существования целой шпионской группы дело Трунченкова было объединено с делами двух других "антисоветчиков" - старого знакомого Трунченкова, бывшего эсера Т. Г. Небылицына, работавшего штукатуром ремстройконторы, и А. И. Вильберга, чернорабочего облгорстройтреста8. 14 марта 1942 года Трунченков был осуждён по статье 58-6 УК РСФСР ("шпионаж") и 9 апреля 1942 года расстрелян. Небылицына приговорили к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на пять лет, Вильберга - на восемь лет.

12 ноября 1941 года был арестован немец А. С. Бухольц, кузнец колхоза имени Молотова Татарского района Новосибирской области. За "шпионаж в пользу Германии и антисоветскую агитацию" Особое совещание при НКВД СССР 5 апреля 1942 года приговорило его к расстрелу. В следственном деле сообщалось, что в период оккупации Украины немецкими войсками в 1918 году Бухольц служил переводчиком в немецкой военной комендатуре и в марте 1918 года был завербован для шпионской работы против СССР в пользу Германии, получив задание перейти в тыл Советского Союза и вести агитацию в пользу Германии. С июня 1941 года он стал проводить среди населения антисоветскую контрреволюционную агитацию, восхвалял фашизм, клеветал на колхозный строй, распространял провокационные пораженческие слухи о положении на фронте9.

В августе 1942 года новосибирские контрразведчики ликвидировали резидентуру японской разведки из трёх человек, возглавляемую неким "К". Основной задачей разведгруппы был сбор информации о Сибирской железнодорожной магистрали и работе промышленных предприятий оборонного комплекса10.

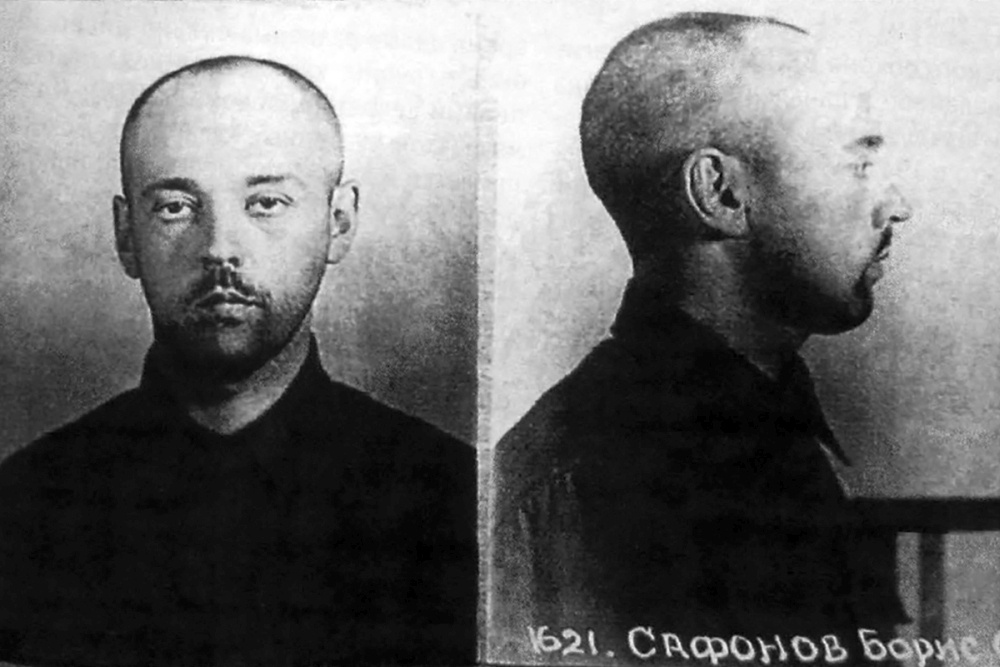

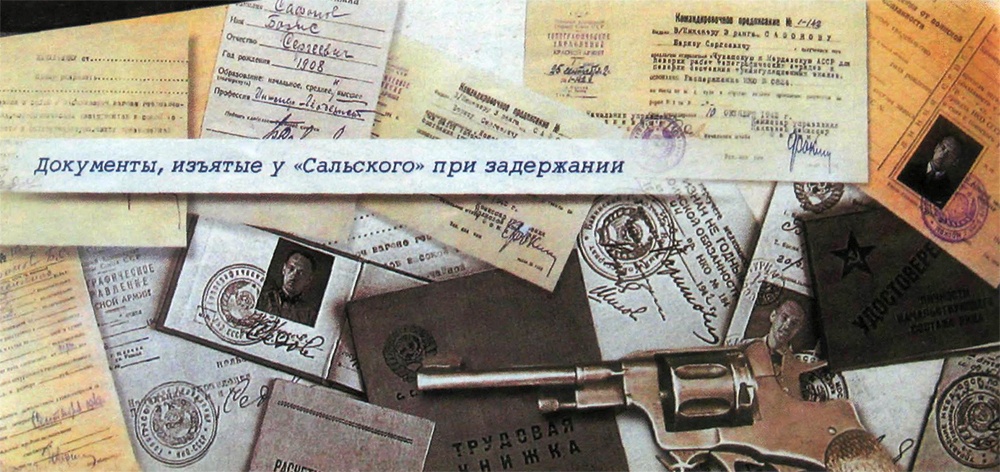

В сентябре 1942 года в районе станции Рузаевка Пензенской области был обнаружен и арестован агент немецкой разведки Б. Сафонов (немецкий оперативный псевдоним "Сальский"), который имел задание осесть в одном из сибирских городов - Новосибирске, Омске или Красноярске, выяснить места расположения оборонных заводов Сибири, получить о них подробные сведения, а также собрать данные о перевозке воинских грузов на запад и состоянии воинских частей в регионе.

Для организации шпионской деятельности "Сальский" был снабжён коротковолновой портативной радиостанцией, значительной суммой денег и фиктивными документами.

По решению руководства НКВД СССР осенью 1942 года "Сальский" был направлен в УНКВД по Новосибирской области для включения в радиоигру с целью дезинформирования противника. Эта оперативная игра получила название "Фисгармония"11. Через него в германский разведцентр регулярно передавались дезинформационные материалы о промышленных и военных объектах, перевозках по железной дороге транспортов с войсками, техникой, боеприпасами, металлом и другими грузами. Всего "Сальский" передал в Абвер свыше 100 радиограмм дезинформационного характера. О высоком уровне оперативного мастерства искусно проведённой операции свидетельствует тот факт, что радиоигра продолжалась до мая 1945 года.

В декабре 1942 года по подозрению в шпионаже в пользу Японии в Новосибирской области был арестован гражданин "Т". Следствие установило, что в 1921 году он был завербован представителем японской разведки в Харбине, а в 1924-м - переправлен в СССР для проведения разведывательной работы в Киеве, где вступил в контакт с другим агентом японских спецслужб по кличке "Фигура", через которого передавал добытую информацию своим хозяевам. До начала войны "Т" успел "поработать" в Киеве, Ялте, Челябинске, а в 1941 году прибыл в Сибирь, где был разоблачен12.

В декабре 1943 года был арестован Ф. П. Бергер, поляк, рабочий маслозавода, проживавший на момент ареста в селе Черновка Кочковского района Новосибирской области. Ему инкриминировалось, что он, "будучи завербован в качестве агента польской разведки, по заданию руководства представительства польского посольства по оказанию помощи польским гражданам в Новосибирской области, занимался сбором шпионских сведений для польской разведки о возможностях проникновения на ряд оборонных заводов г. Новосибирска с целью совершения там диверсионных актов, а также обрабатывал граждан польской национальности, мобилизованных для работы в строительные батальоны, с тем, чтобы последние оставляли свою работу и выезжали за границу, в Иран, под предлогом вступления в польскую армию"13. Приговор - 10 лет лишения свободы.

В ноябре 1944 года в Карасукском районе Новосибирской области арестован немецкий агент по фамилии Гресь (агентурная кличка "Ласточкин"). На фронте он попал в плен, был завербован и отправлен на обучение в школу Абвера в Гросс-Раум. После окончания разведшколы в сентябре 1944 года с группой других агентов "Ласточкин" был заброшен в район Новоград-Волынска с разведывательным заданием, связанным с Киевским железнодорожным узлом и аэродромом Борисполя. Однако выполнять разведзадание Гресь не стал, а уехал в Сибирь, где надеялся затеряться. Для жительства выбрал Карасукский район, где в конце концов был задержан14.

В годы Великой Отечественной войны органы государственной безопасности Западной Сибири только в Новосибирской области выявили и арестовали 246 агентов иностранных разведок, из них немецких - 182, японских - 3715. На фоне общих результатов контрразведывательной деятельности органов госбезопасности СССР эти цифры выглядят значительно16. Впрочем, анализ рассекреченных "шпионских дел" показал, что некоторые из них явно были сфальсифицированы, так как в те времена считалось, что лучше перебдеть, чем недобдеть.

- 1. Советская экономика накануне и в период Великой Отечественной войны. 1938-1945 гг. М. 1978. С. 29.

- 2. См.: Оборонная промышленность Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны: Сборник документов. Новосибирск. 2005; Новосибирский арсенал. 1941-1945 гг. Новосибирск. 2005.

- 3. Сейерс М., Кан А. Тайная война против Советской России. М. 2008. С. 236.

- 4. Коллекция материалов экспозиционного фонда Кабинета истории Управления ФСБ РФ по Новосибирской области; Управление ФСБ РФ по Новосибирской области. Новосибирск. 2002. С. 17; Безопасность от А до Я. 2002. No 4. С. 29.

- 5. Ландер И. И. Негласные войны. История специальных служб. 1919-1945. Кн. 2. Одесса. 2007. С. 542.

- 6. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 520. Л. 32-33.

- 7. ОРАФ УФСБ РФ по НСО. Фонд архивных уголовных дел. Д. 17254. Т.2. Л. 218.

- 8. Тепляков А. Г. Управление НКВД по Новосибирской области накануне и в начальный период Великой Отечественной войны//Западная Сибирь в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Новосибирск. 2004. С. 278.

- 9. ОРАФ УФСБ РФ по НСО. Фонд архивных уголовных дел. Д. 20985. Т. 1. Л. 62.

- 10. Давыдов С. Управление государственной безопасности по Новосибирской области в годы войны//Безопасность от А до Я. 2005. No 5. С. 8.

- 11. Подробно о радиоигре "Фисгармония" см.: Родина. 2007. No 12.

- 12. Давыдов С. Указ. соч. С. 9.

- 13. ОРАФ УФСБ РФ по НСО. Фонд архивных уголовных дел. Д. 20966. Т. 1. Л. 35-38 об.

- 14. По материалам экспозиционного фонда Кабинета истории УФСБ РФ по НСО; Давыдов С. Указ. соч. С. 9.

- 15. Давыдов С. Указ. Соч. С. 7.

- 16. Всего в советском тылу за годы войны было выявлено 1854 вражеских агента. См.: Чертопруд С. НКВД-НКГБ в годы Великой Отечественной войны. М. 2005. С. 185-166.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем