Широкое распространение в историографии разных идеологических и интеллектуальных ориентаций вплоть до настоящего времени имеет тезис o высоком и быстро увеличившемся неравенстве в пореформенной России как важнейшем факторе русских революций начала ХХ века. Однако до сих пор уровень неравенства в масштабах страны не был оценён надлежащим образом, не задействован современный инструментарий - децильный коэффициент дифференциации: отношение средних доходов 10 процентов наиболее обеспеченных (десятая дециль) и 10 процентов наименее обеспеченного населения (первая дециль), или коэффициент Джини: индекс концентрации доходов по данным о распределении населения по доходам (принимает значения от 0 до 1)1.

РГАКФД

Февральская революция, очередь у продовольственного магазина. 1917.

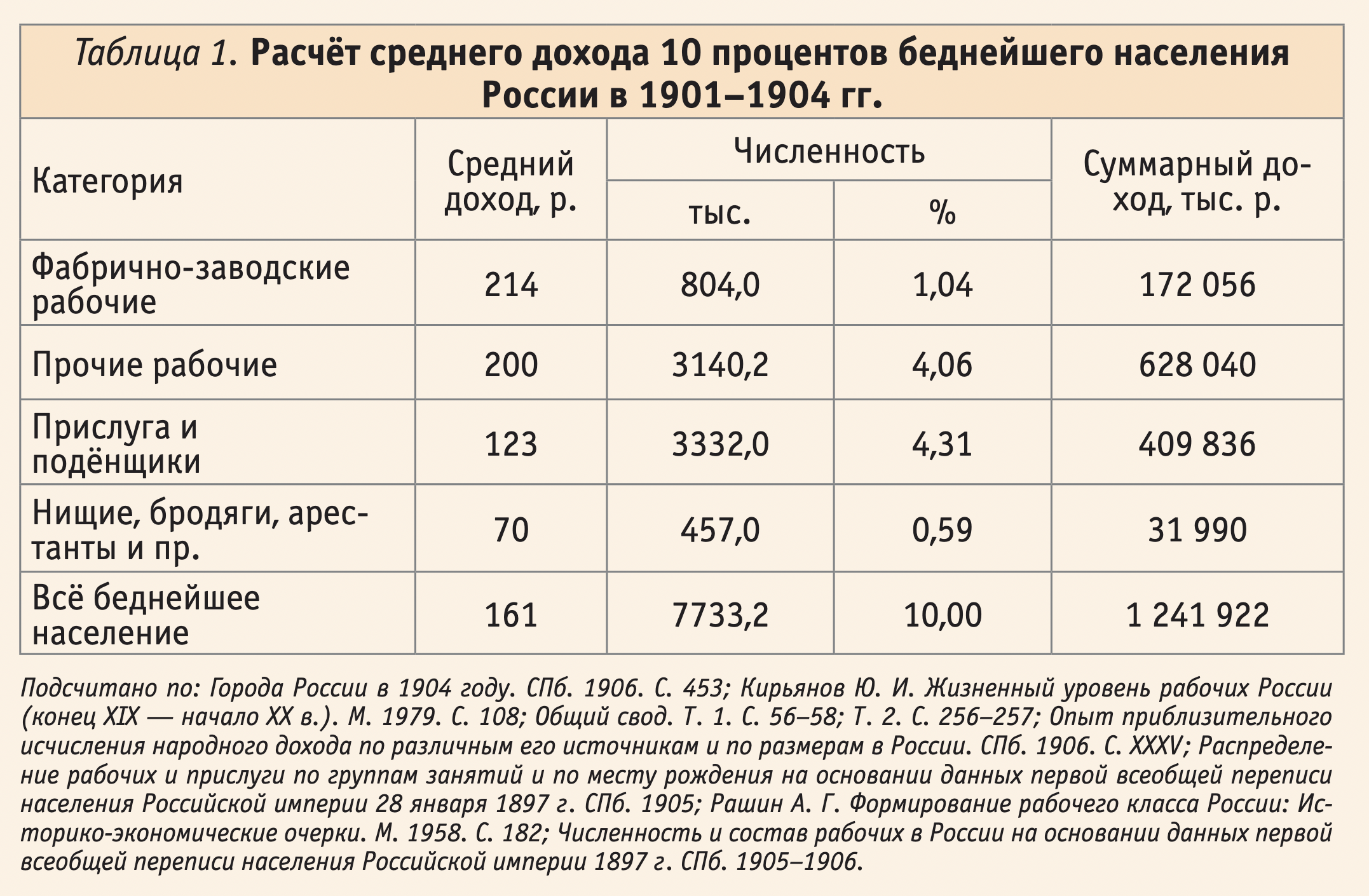

Между тем имеющиеся данные позволяют рассчитать на 1901-1904 годы децильный коэффициент дифференциации доходов населения. Беднейшие люди находились среди люмпенизированных слоёв населения, прислуги и рабочих, потому что у крестьян доходы в среднем были выше. По результатам обследования в 1873-1901 годах 1787 крестьянских бюджетов их годовой доход находился в интервале от 255 до 721 рубля и в среднем равнялся 432 рублям на дворохозяина2. Годовые заработки рабочих и прислуги находились в интервале 123-214 рублей: 123 - у прислуги и подёнщиков в 1904 году3, 214 - у фабрично-заводских рабочих в 1901 году и около 200 рублей4 - у прочих категорий пролетариев5. Доля рабочих и прислуги в самодеятельном населении составляла 10,9 процента от общего числа самодеятельного населения России в 1897 году, к которому в соответствии с принятыми в то время критериями отнесены лица обоего пола в возрасте 15 лет и старше (77 332 тысячи)6.

Доходы меньшие, чем 123 рубля, могли быть у нищих, бродяг, странников, богомолок, у лиц, призреваемых в богадельнях и приютах и находившихся в заключении. Согласно переписи 1897 года, их насчитывалось около 457 тысяч обоего пола, или 0,59 процента самодеятельного населения7. Представление о доходах этой беднейшей прослойки могут дать сведения о стоимости содержания преступников в тюрьмах. В 1903 году обеспечение одного из 100,1 тысячи российских арестантов без "квартиры" и охраны обходилось обществу в 43,2 рубля (питание - 29,2, одежда, бельё, обувь, постельные принадлежности - 13,2, лечение, религиозные и культурные потребности, мыло, стирка и т. п. - 0,8), с расходами на жилище и охрану - в 161,3 рубля. Содержание (без жилища и охраны) одного здорового нерчинского каторжанина обходилось государству дешевле - в 38,6 рубля, со всеми расходами - в 137,8. Один несовершеннолетний (от 10 до 17 лет) заключённый в исправительном заведении стоил обществу (со всеми расходами) от 67,8 до 383,8 рубля. Дополнительно в среднем по 5,8 рубля в год арестанты зарабатывали личным трудом8. Таким образом, без учёта расходов на жильё и охрану содержание одного заключённого в год требовало примерно 50, с "квартирой" - около 70 рублей. Последнюю цифру и примем за "доход" низшей страты российского общества в 1901-1904 годах. Тогда средний годовой доход 10 процентов населения с минимальными доходами равнялся приблизительно 161 рублю (см. таблицу 1).

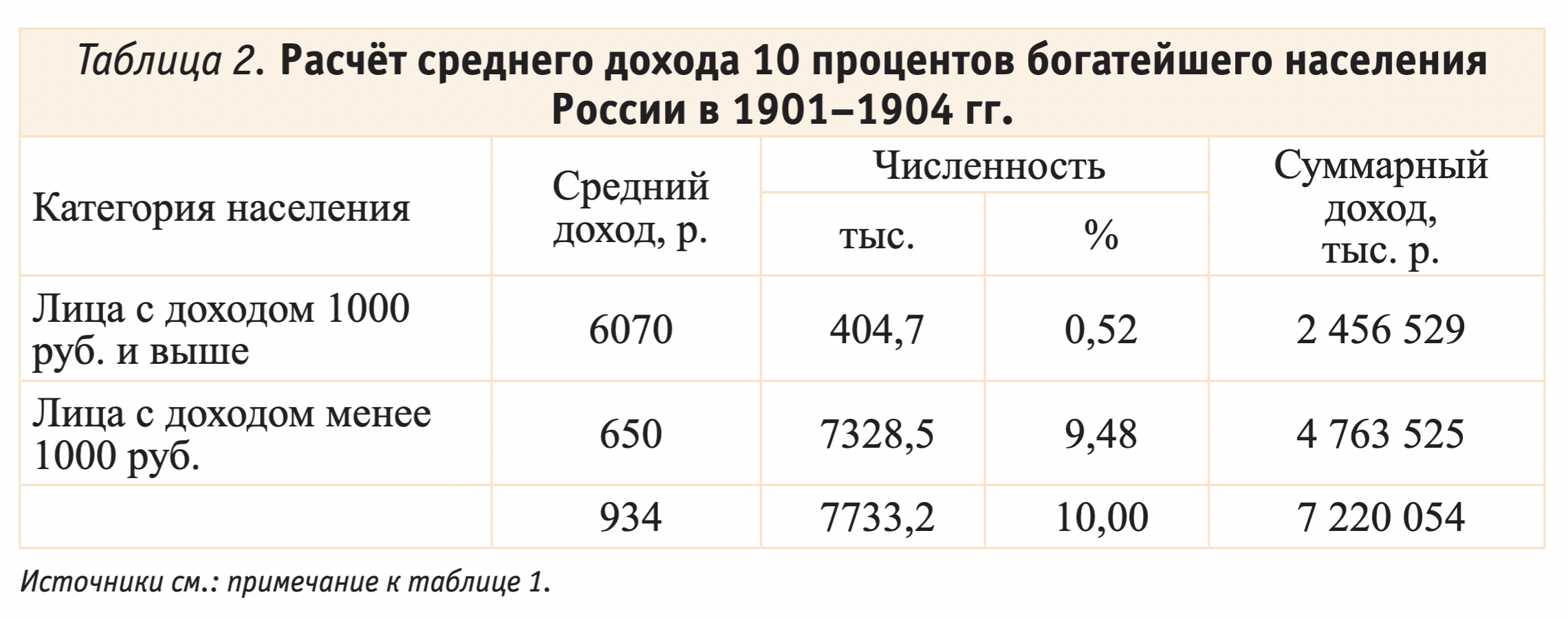

Оценим теперь доход 10 процентов населения, относящегося к наиболее состоятельным гражданам. Созданная в мае 1905 года Комиссия по вопросу введения подоходного налога при министерстве финансов собрала материалы о числе потенциальных налогоплательщиков в 1901-1904 и 1909-1910 годах. Комиссия установила минимум дохода для уплаты налога в 1000 рублей: все лица, чьи доходы (от земли, городских недвижимых имуществ, от торгово-промышленных капиталов, денежных капиталов или личного труда) превышали в год эту сумму, подлежали обложению. В начале ХХ века более тысячи зарабатывали адвокаты, профессора, успешные журналисты, известные артисты, врачи (например, средний оклад жалования земских врачей составлял 1200-1500 рублей)9. Даже годовое жалованье младшего офицера в 1901-1904 годах с учётом столовых и квартирных денег превышало эту сумму10.

В целом по империи (без Финляндии) налогоплательщиков насчитывалось лишь 404,7 тысячи, или 0,52 процента от общего числа самодеятельного населения России в 1897 году11.

Их годовой доход составлял 4 814,7 тысячи рублей. У следующих по доходу 9,48 процента состоятельных граждан (10,00-0,52) средний доход в год составлял около 650 рублей, а у всех 10 процентов высшего слоя - 934 рубля (см. таблицу 2).

Итак, доходы 10 процентов наиболее обеспеченного и 10 процентов наименее обеспеченного населения в 1901-1904 годах различались примерно в 5,8 раза (934:161). Повышение среднего дохода второй по зажиточности группы с 650 рублей до максимально возможных 1000 рублей увеличивало децильный коэффициент с 5,8 до 7,8, а его уменьшение до 300 рублей понижало этот показатель до 3,7. Уменьшение или увеличение среднего дохода низших по доходности групп на 20-30 рублей изменяло децильный коэффициент в сторону повышения или понижения лишь на 0,2. Следовательно, децильный коэффициент в начале ХХ века во всех случаях находился в границах 3,7-7,8, и даже максимально возможная его величина не была социально опасной.

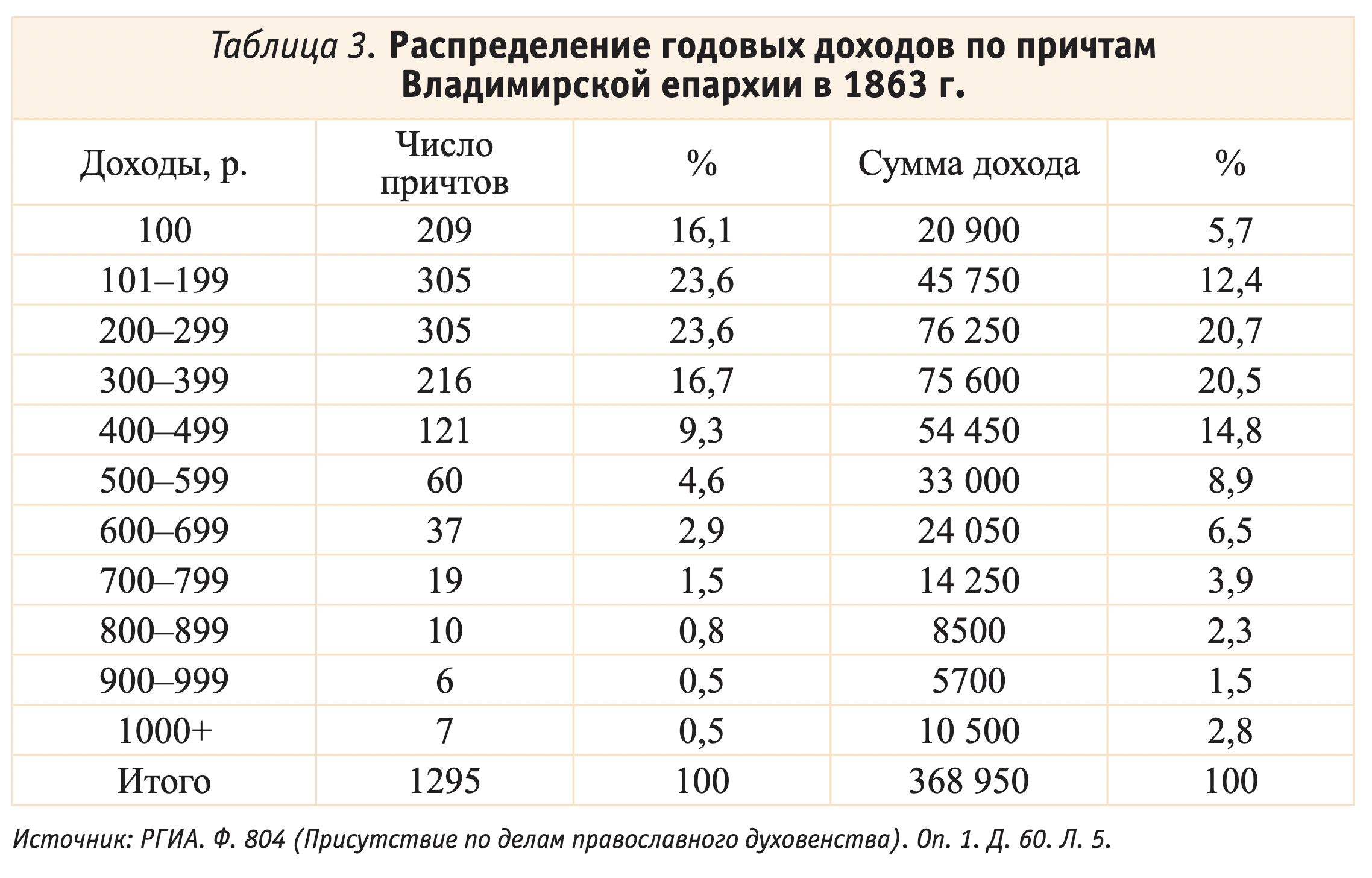

Данные о доходах 1295 причтов, включавших 20 700 лиц - членов семей белого духовенства обоего пола, Владимирской губернии в 1863 году и о денежном жалованье 43 700 учителей в начальных церковных школах в 1906-м12 до некоторой степени ил-люстрируют максимально возможный уровень дифференциации доходов среди всего населения России, так как духовенство и учителя были материально дифференцированы меньше, чем городское сословие и дворянство, но больше, чем крестьянство. Нормативное различие в доходах между протоиереем, священником, дьяконом и псаломщиком находилось в пропорции 4:3:2:1.13

Средний годовой доход 10 процентов самых богатых причтов равнялся 1037 рублям, а 10 процентов самых бедных был менее 148 рублей, децильный коэффициент - 7 (см. таблицу 3).

Аналогичная картина среди учителей. В 1906-м среднее годовое жалование 10 процентов самых высокооплачиваемых лиц, занятых в начальной церковной школе, равнялось 348 рублям, а 10 процентов самых низкооплачиваемых - 50 рублям, децильный коэффициент - 7 (см. таблицу 4).

Интересно, что уровень неравенства среди наиболее состоятельной части населения России в начале ХХ века не имел тенденцию возрастать. С 1901-1904 по 1909-1910 годы доля доходов двух нижних групп увеличилась на 7,7 процента, а доля двух высших, наоборот, уменьшилась на 7 процентов; доля двух средних групп почти не изменилась (см. таблицу 5).

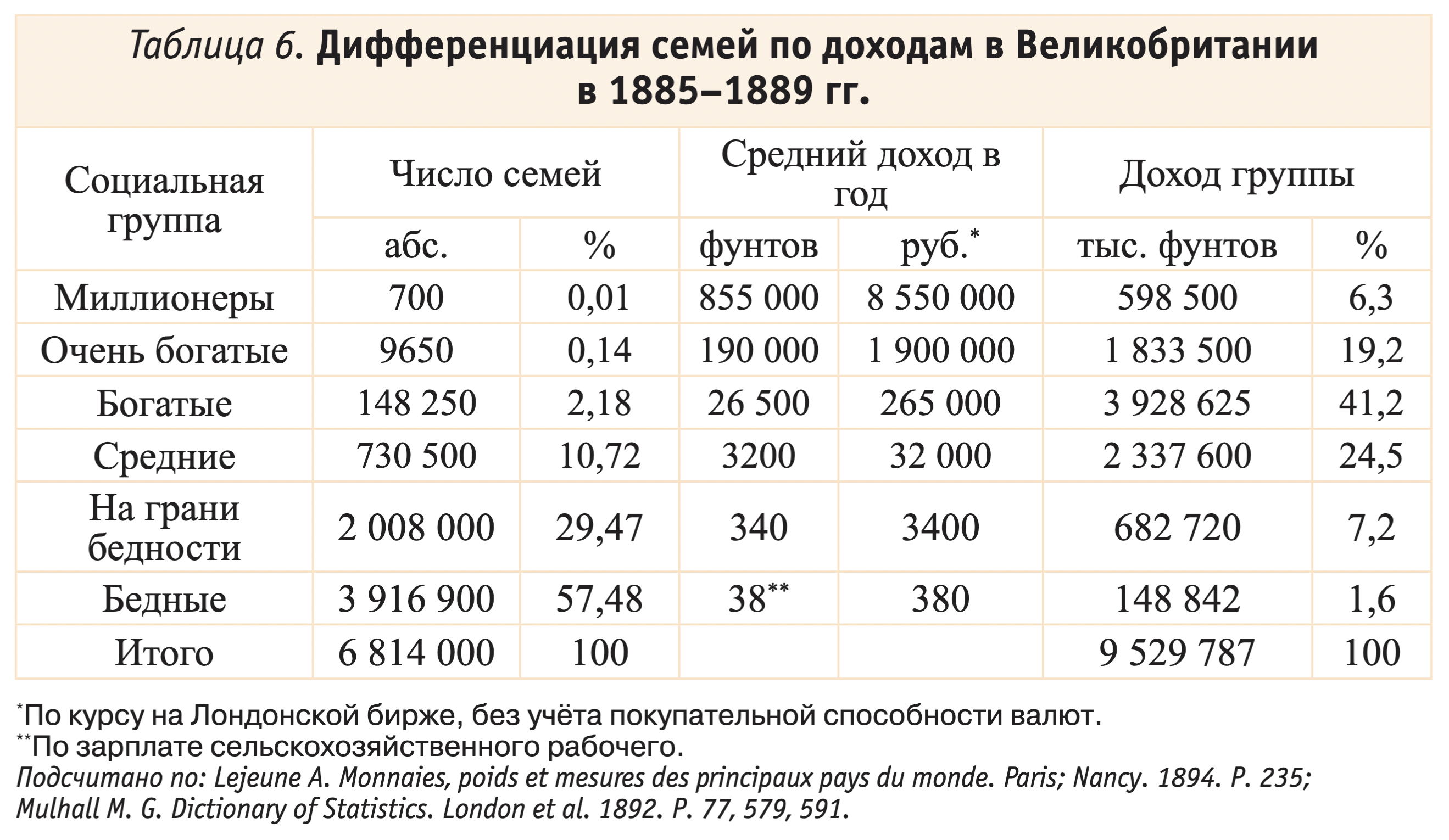

Децильный коэффициент дифференциации, равный 6-7, следует признать невысоким и социально безопасным. Во второй половине XIX - начале XХ века в большинстве западноевропейски стран уровень имущественного неравенства был существенно выше, чем в России. Пожалуй, наиболее резкой дифференциация доходов была в Великобритании (см. таблицу 6).

В 1880-е годы 3,9 млн из 6,8 млн семей относились к бедным и жили на низкую зарплату или мизерное пособие по бедности. Средний доход высших 10 процентов составлял в 1885 году 11 746,4 фунта в год, низших 10 процентов - 37,7 фунта14 , децильный коэффициент оказался феноменально высоким - 309 (!).

В США децильный коэффициент дифференциации был ниже, чем в Великобритании, но выше, чем в России 15 : в 1913-1917 годах он находился в интервале 16-18 16 (для сравнения: в 1929 - 18,2, в 1950 - 16,0, в 1970 - 18)17. В 1913 году 1 процент самых богатых людей Америки получал 14,4 процента всех доходов, а 5 процентов самых богатых - около 25 процентов18. Несомненно, в других европейских странах уровень неравенства был ниже, чем в США и особенно в Великобритании, но вряд ли ниже, чем в России. Например, в Пруссии, он был несколько выше19.

Как видим, имущественное неравенство в начале ХХ века в России было ниже, чем в западных странах. Поэтому предположение об огромном неравенстве доходов в позднеимперской России как главном факторе русской революции не подтверждается эмпирически. Если сравнивать бедного крестьянина с Романовыми, Шереметевыми, Юсуповыми и иными подобными русскими аристократами, то неравенство, конечно, было громадным, хотя и намного меньшим, чем в современной России между олигархами и остальным населением. Например, в 1998 году, по сведениям американского журнала "Форбс", пятеро самых богатых людей России (В. Потанин, Р. Вяхирев, М. Ходорковский, В. Алекперов и Б. Березовский) располагали годовым доходом бóльшим, чем все 38,8 млн пенсионеров, и больше, чем 19,4 млн рабочих и служащих со средним заработком в 600 рублей в месяц20. Но если сравнивать целые страты богатых и бедных, то различия в начале ХХ века были умеренными.

Наш вывод подтверждают и результаты произведённой большевиками конфискации имущества состоятельных людей, которая не увеличила сколько-нибудь существенно богатство трудящихся. Экспроприация частных имений, завершившаяся к лету 1918 года21, увеличила фонд крестьянской земли в 36 губерниях Европейской России, где имелось значительное частное землевладение, лишь на 23 процента22 . Конфискованная земля была развёрстана уравнительно, поступив в распоряжение не только тех, кто занимался земледелием осенью 1917-го, а всех наличных крестьян, которых, ввиду их массового исхода из городов после революции и демобилизации, оказалось на 8 млн больше. В переводе на душу прирезка земли оказалась намного меньше, чем ожидалось: в среднем около 0,5 десятины (0,6 га)23.

Крестьяне захватили также инвентарь (на 300-350 млн царских золотых рублей), скот и другое имущество привилегированных частных владельцев.

В 1917-м по 47 губерниям последним принадлежало 4 млн из 154,6 млн голов скота. Его конфискация могла увеличить поголовье крестьянского скота весьма незначительно: крупного рогатого - на 2,8 процента, мелкого - на 2,2 процента 24 . Сельскохозяйственные переписи 1917 и 1919 годов этот расчёт подтверждают: численность скота на душу населения в 1919-м, после конфискаций, практически не изменилась 25 . В целом имущество и доходы крестьян (благодаря национализации земли, конфискации всего имущества привилегированных слоёв, списанию долгов и освобождению от всех поземельных долгов, арендной платы и поземельного налога) могли возрасти на 20 процентов26. Это не могло решить проблему бедности в долгосрочной перспективе.

Если оценить уровень имущественного неравенства только среди крестьян, то и он окажется невысоким. Советские историки вольно или невольно были склонны преувеличивать степень расслоения в деревне, стремясь доказать готовность позднеимперского российского общества сначала к буржуазной, а потом и к социалистической революции. На самом деле уровень неравенства среди крестьянства на рубеже XIX-XX веков, если его оценивать наиболее адекватным способом - коэффициентом Джини по доходу на душу населения, был невысоким - 0,133-0,206 и к 1917-му едва ли мог увеличиться сколько-нибудь значительно. Для сравнения укажем, что в последние годы советской власти, на рубеже 1980-1990-х, коэффициент Джини для всего населения составлял около 0,22, к 1994 году повысился до 0,41 и с тех пор оставался примерно на этом уровне вплоть до 2007-го 27. В странах Евросоюза в начале XXI века коэффициент Джини находился в интервале 0,25-0,30.

Большинство дореволюционных и западных исследователей, специально изучавших этот вопрос, полагало, что крестьянство до 1917 года оставалось в имущественном и социальном отношениях довольно однородной массой и имело лишь зачатки так называемого буржуазного расслоения28. Именно поэтому в 1897-м во всей империи (без Финляндии) рабочих и прислуги в возрасте 15 лет и старше, для которых работа по найму служила главным средством к существованию, насчитывалось всего 8 432,3 из 77 332 тысяч - 10,9 процента всего населения; в 50 губерниях Европейской России - 6401 из 57 430,2 тысячи, или 11,1 процента29.

Итак, материальное неравенство в российском обществе начала ХХ века было, во-первых, ниже, чем в западно-европейских странах, во-вторых, умеренным и само по себе не могло быть главным фактором революции. Однако не следует и недооценивать влияния этого фактора на социальную напряжённость.

Проблема состояла не столько в степени неравенства, сколько в том, что в то время и особенно в годы Первой мировой войны крестьяне увидели и осознали в полной мере существовавший в обществе уровень неравенства - умеренный, если оценивать его объективно, но им, ориентированным на уравнительное распределение богатства, он показался огромным. И это произвело на них травматическое воздействие.

Осознанию неравенства способствовали повышение грамотности, информированности, расширение кругозора благодаря невиданным прежде масштабам миграции населения и призыва в армию после введения всесословной воинской повинности, знакомство с городом, где неравенство было на порядок выше, чем в деревне, и, конечно, революционная пропаганда. Как говорили пословицы: "Городское теля мудреней деревенского пономаря", "Чужая сторона прибавит ума"30. Если в 1860-е годы в отходничестве легально участвовало 1,3 млн крестьян в год, то в 1890-е - 7,1, в 1906-1910 гг. - 9,5 млн в год31.

Если в предвоенные время в армию ежегодно призывалось около 3,4 процента от числа всего мужского населения и 7,1 процента от числа трудоспособных мужчин, то за 2,5 года - с июля 1914-го по январь 1917-го - было мобилизовано 15,1 млн, что составило 22,6 процента от числа всего мужского населения и 47,4 процента от числа трудоспособных мужчин32.

И наконец, заслуживает внимания тот факт, что в течение всего ХХ века имущественное неравенство на Западе было больше, чем в России. В Советском Союзе в 1990-м децильный коэффициент дифференциации составлял 4-5 и только в постсоветской России поднялся до 15-17 33.

В Германии в 1988 году децильный коэффициент по семейным доходам составил 8,2 34 , в США в 2000-м - не менее 28 35 …

- 1. Ефимова М. П., Бычкова С. Г. Социальная статистика. М. 2004. С. 237, 239.

- 2. Материалы высочайше утверждённой 16 ноября 1901 года Комиссии по исследованию вопроса о движении с 1861 г. по 1900 г. благосостояния сельского населения среднеземледельческих губерний сравнительно с другими местностями Европейской России. Ч. 1. СПб. 1903. С. 36–38 (далее — Материалы Комиссии 1901 г.).

- 3. Города России в 1904 году. СПб. 1906. С. 453.

- 4. На мелких предприятиях заработки были ниже, чем у фабрично-заводских рабочих; см.: Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень рабочих России (конец ХIХ — начало ХХ в.). М. 1979. С. 192–206; Крузе Э. Э. Положение рабочего класса России в 1904–1914 гг. Л. 1976. С. 194–195; Потолов С. И. Рабочие Донбасса в XIX веке. М.; Л. 1963. С. 157. Оплата труда в сельском хозяйстве была ниже, чем в промышленности; см.: Россия: 1913 год: статистико-документальный справочник. СПб. 1995. С. 311.

- 5. Кирьянов Ю. И. Указ. соч. С. 108.

- 6. Распределение рабочих и прислуги по группам занятий и по месту рождения на основании данных первой всеобщей переписи населения Российской империи 28 января 1897 г. СПб. 1905; Численность и состав рабочих в России на основании данных первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Т. 1–2. СПб. 1906; Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведённой 28 января 1897 г.: В 2 т. СПб. 1905 (далее — Общий свод).

- 7. Общий свод. Т. 2. С. 264, 292.

- 8. Отчёт по Главному тюремному управлению за 1903 год. СПб. 1905. С. 15, 100, 119, 147, 159, 172–173, 236.

- 9. Рубакин Н. А. Россия в цифрах: Страна. Народ. Сословия. Классы. СПб. 1912. С. 90.

- 10. Содержание офицеров и врачей: Сборник выдержек из Свода военных постановлений, приказов, циркуляров и т. п. СПб. 1913.

- 11. Число лиц, обладавших весьма незначительным полным имущественным цензом для участия в выборах в Государственную Думу, земства и городские думы, в 1907 г. также было невелико — лишь 276 тыс.; см.: Министерство внутренних дел: выборы в Государственную Думу третьего созыва. Статистический отчёт особого делопроизводства. СПб. 1911. С. 266; Россия: 1913 год… С. 266.

- 12. Помимо денежного жалованья, учителя могли получать квартиру и дрова.

- 13. Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1913 год. СПб. 1916. С. 179.

- 14. Средняя подённая зарплата российских сельскохозяйственных рабочих на своём содержании в 1881–1890 гг. составляла 42 коп., в год — около 153 руб. (0.42 х 365); см.: Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 236.

- 15. Подсчитано мною по той же методике, которая использовалась при оценке децильного коэффициента для России.

- 16. Подсчитано по: Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970. Vol. 1. Washington DC. 1975. P. 302. Неравенство в 1913–1917 гг. было меньше, чем в 1929 г., но больше, чем в 1950 г.

- 17. Подсчитано мною по данным из: Historical Statistics of the United States. Vol. 1. P. 290, 300.

- 18. Ibid. P. 302.

- 19. Опыт приблизительного исчисления народного дохода по различным его источникам и по размерам в России. СПб. 1906. С. XXXIX.

- 20. Ефимова М. П., Бычкова С. Г. Указ. соч. М. 2004. С. 237.

- 21. История советского крестьянства. Т. 1. Крестьянство в первое десятилетие Советской власти: 1917–1927. М. 1986. С. 51.

- 22. О земле. 1921. Вып. 1. О прошлом и будущем земельно-хозяйственного строительства. М. 1921. С. 8–9.

- 23. Книпович Б. Н. Очерк деятельности Народного комиссариата земледелия за три года (1917–1920). М. 1920. С. 9.

- 24. Статистический сборник за 1913–1917 гг. Вып. 1. М. 1921. С. 185, 193, 210, 215.

- 25. Экономическое расслоение крестьянства в 1917 и 1919 г. М. 1922. С. 11.

- 26. История социалистической экономики СССР. Т. 1. Советская экономика 1917–1920 гг. М. 1979. С. 80–84.

- 27. Ефимова М. П., Бычкова С. Г. Указ. соч. С. 241; Российский статистический ежегодник. 2007. М. 2007. С. 196.

- 28. Миронов Б. Н. Социальное расслоение русского крестьянства под углом зрения социальной мобильности//Проблемы аграрной истории (ХIХ — 30-е годы ХХ в.). Ч. 2. Минск. 1978. С. 106–115; Он же. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Т. 1. СПб. 2003. С. 123–129.

- 29. Рашин А. Г. Формирование рабочего класса России: Историко-экономические очерки. М. 1958. С. 182.

- 30. Даль В. И. Пословицы русского народа. М. 1957. С. 325–326.

- 31. Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 226; Минц Л. Е. Отход крестьянского населения на заработки в СССР. М. 1925. С. 16–24.

- 32. Россия в мировой войне 1914–1918 годов (в цифрах). М. 1925. С. 18, 21.

- 33. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. М. 1997. С. 142.

- 34. Подсчитано мною по: Базелер У., Сабов З., Хайнрих Й., Кох В. Основы экономической теории: принципы, проблемы, политика. Германский опыт и российский путь/Учебник для вузов. СПб. 2000. С. 676.

- 35. Децильный коэффициент равен 28, если за средний семейный доход самых бедных 10% семей принять 10 тыс. долл. в год, и 49, если за таковой взять 6 тыс. долл.; в источнике нижняя по доходам группа указана с открытым интервалом — менее 1 тыс. долл. Подсчитано мною по данным из: Масионис Дж. Социология. СПб. 2004. С. 368.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем