Самые ранние упоминания о Рифейских или Гиперборейских горах, расположенных где-то на северо-востоке Европы, "за крайнею Скифией", содержатся в трудах античных авторов Аристея Проконесского, Гекатея и Геродота. Вплоть до XVI века делались неоднократные попытки определить местонахождение этих полумифических гор, прообразом которых являлся Урал, в том числе и нынешняя территория Ханты-Мансийского автономного округа. Но лишь предприимчивые новгородцы первыми среди европейцев познакомились с ними на практике.

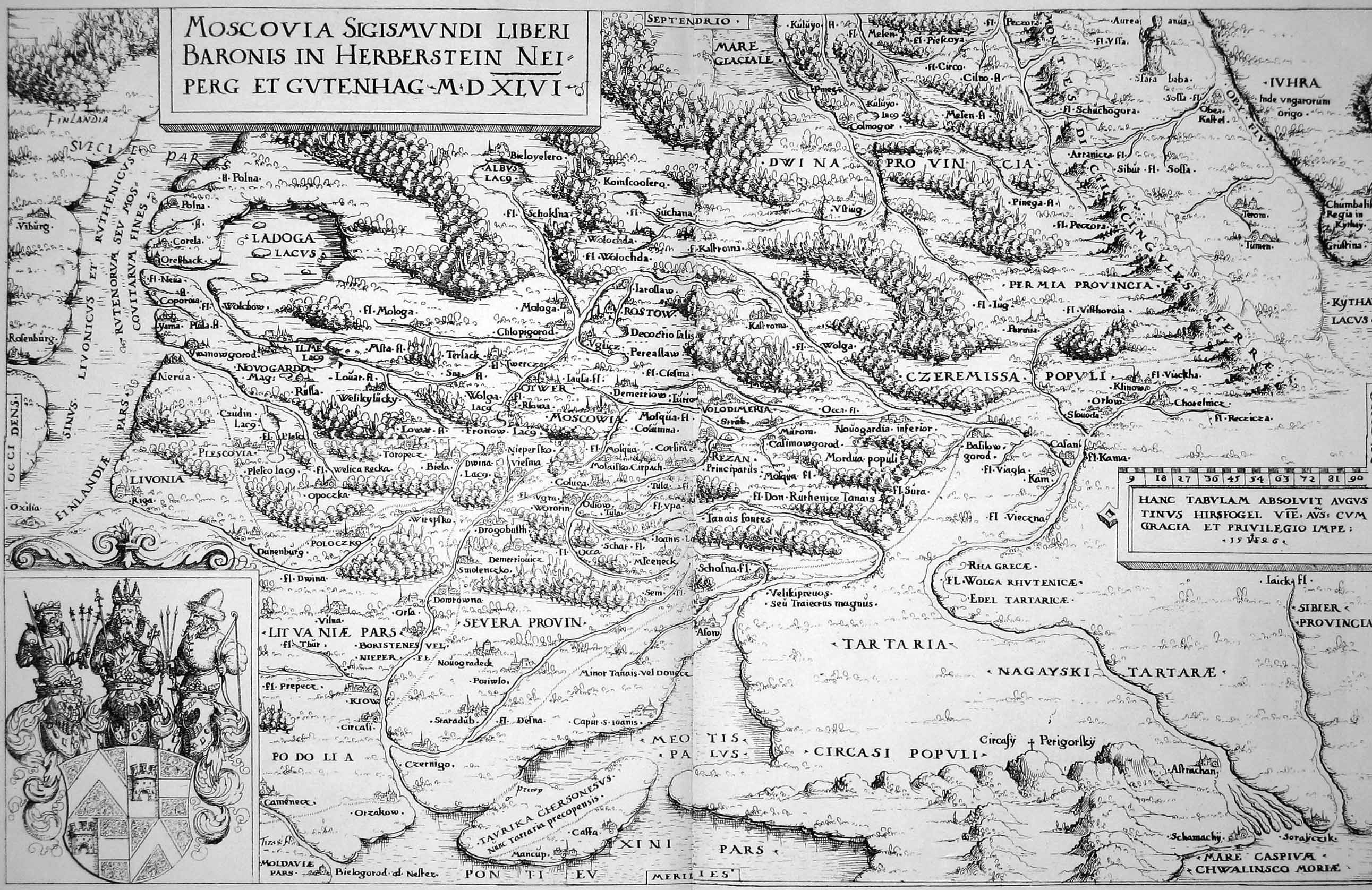

Карта Московии XVI в. Из книги С. Герберштейна.

В конце XI века один из новгородцев, оказавшийся в "земле Югорской" в Северном Приуралье, узнал от местных жителей о том, что далее на северо-востоке "есть горы, заходят они в луку морскую, высота у них как до неба...". Спустя какое-то время ватаги новгородских "удальцов" уже хозяйничали в этих местах, собирая с югричей дань мехами и привозным серебром. А в XIV веке, преодолев горы Северного Урала, новгородские "даньники" проникли в бассейн нижнего течения Оби.

Во второй половине XV столетия им на смену пришли воеводы Ивана III. Трижды - в 1465, 1483 и 1499/1500 годах - русские рати ходили "на Югру" по разведанным еще коми-зырянами и новгородцами путям "через Камень", поражаясь высоте и неприступности суровых гор Северного Урала. Например, участники зимнего похода 1499/1500 года, возглавляемого князьями Семеном Курбским и Петром Ушатым, отмечали, что "камени во облаках не видеть, только ветрено, - ино облака раздирают, а длина его от моря до моря". Так едва ли не впервые в письменных источниках было зафиксировано меридиональное расположение Уральских гор от Северного Ледовитого океана до Каспийского моря.

В то же самое время Европа вступила в эпоху Великих географических открытий. Блеск золота и пряные запахи невиданных растений кружили головы суровым солдатам и безрассудным авантюристам. Уже не сходили с уст рассказы о "подвигах" жестоких и удачливых конкистадоров. Уже надувались ветром паруса каравелл Магеллана, отправлявшегося в первое в истории кругосветное плавание... А Россия осваивала свой собственный "Новый Свет", деловито и без лишнего шума становясь евразийской.

Что же касается сказочных богатств, то редкие по красоте меха соболей и "рыбий зуб", привозившиеся из отдаленных северо-восточных земель, не уступали по своей ценности золоту инков.

Между тем сама Московия - огромное государство, на севере омываемое водами Ледовитого океана, а на востоке теряющееся в степях дикой "Тартарии", - все еще оставалась для европейцев неизвестной. Поэтому выход из печати в 1517 году "Трактата о двух Сарматиях" ректора Краковского университета Матвея Меховского, открывшего для читающей публики "северные края с народами, живущими у Северного океана к востоку", стал событием поистине выдающимся (не случайно только в XVI веке его 16 раз издавали на четырех языках).

Меховский покусился на географические представления, сложившиеся еще во времена Аристотеля, Плиния Старшего и особенно Птолемея. Касалось это и загадочных "Рифейских гор". Уже в послании ольмюцкому епископу Станиславу Турсону, открывающем его трактат, Меховский категорично провозгласил: "Что там нет гор, называемых Гиперборейскими, Рифейскими и Аланскими, это мы точно знаем и видим". Затем краковский ректор еще трижды написал, "что гор Рифейских и Гиперборейских в природе нет ни в Скифии, ни в Московии, ни где бы то ни было" и что существуют они только в книгах и на картах. Впрочем, уточнил Меховский, в Югре и Кореле, лежащих у Северного океана, "есть кое-какие горы средней величины, а вовсе не чрезвычайной высоты, как некоторые думали и писали".

Свой вывод польский ученый сделал, полагая, что все крупные реки, протекающие через Московию, в том числе Волга, Дон, Днепр, Западная Двина и Ока, имеют свое начало на болотистой равнине. Между тем в античности принято было считать, что все реки текут с гор. А так как, согласно древним представлениям, земля к северу повышается, то и истоки рек Восточной Европы обычно искали в находящихся там высоких горах, местоположение которых, как уже говорилось, представлялось весьма туманным. Так, например, на карте Мартина Вальдзеемюллера 1516 года Рифейские и Гиперборейские горы идут вниз от "Скифского океана" через центр России с легким отклонением налево, где соединяются с другим неизвестным хребтом, расположенным вдоль берега Балтийского моря. При этом хребет Рифеев и Гипербореев является, по Вальдзеемюллеру, водоразделом для рек, текущих в двух противоположных направлениях.

Новое мнение, провозглашенное Меховским, вызвало недоумение и смущение в среде ученых того времени, о чем, в частности, писал известный гуманист Ульрих фон Гуттен. Но у новой точки зрения появились и влиятельные сторонники, например папский камергер Альберт Пигг, более известный как Альберт Кампенский, голландец по происхождению. В своем сочинении "О Московии" (1523-1524), написанном по заданию папы Климента VII, он писал, что Днепр, Дон и Волга "рождаются в местах равнинных, болотистых и лесистых - не в тех легендарных Рифейских и Гиперборейских горах, которые произвела на свет лживая Греция, а не природа, нигде не виданных; ибо во всех владениях Московии не найти даже пригорка, разве что на берегах Северного или Скифского океана, где обитают югры, карелы, башкиры и черемисы. Вот почему не могу надивиться бесстыдству наших географов, без зазрения совести рассказывающих невероятные вещи о Рифейских и Гиперборейских горах...".

Также служивший при папском дворе итальянец Паоло Джовио (Павел Йовий Новокомский) издал в 1525 году "Книгу о посольстве Василия, великого князя московского, к папе Клименту VII". В ней на основании бесед с русским посланцем Дмитрием Герасимовым, побывавшим в Риме в июне того же года, приводится довольно подробный рассказ о Московии.

Судя по всему, в распоряжении Герасимова был чертеж Русского государства, составленный незадолго до его поездки в Рим, на котором, однако, отсутствовало изображение северных областей. Идя навстречу любознательным итальянцам, русский посланник дополнил его собственным рисунком, дающим представление о землях от Вологды и Сухоны на западе до Печоры и Югры на востоке. Герасимов не понаслышке знал об этих местах, так как еще в 1486 году сам проплыл на корабле значительную часть пути на восток вдоль северного морского побережья.

"Трактат о двух Сарматиях" Матвея Меховского был ему, очевидно, известен, хотя прямых заимствований оттуда в его книге нет. Говоря о том, что Волга, Дон, Днепр, Западная Двина, Ока и Москва "берут начало из великих и обширных болот, именуемых Белыми озерами", Джовио объясняет этот факт тем, что "эти болота имеют в достаточной степени неиссякаемый источник влаги взамен гор, которых, по уверению путешественников, вовсе нет в этой стране; поэтому большинство из занимающихся древней космографией признает совершенно баснословными Рифейские и Гиперборейские горы, столько раз прославляемые древними".

В отличие от Альберта Кампенского Джовио более сдержан в своих оценках. Более того, основываясь, по видимости, на сведениях Герасимова, говорит совсем иное: "До югры и вогулов надо добираться через крутые горы, которые в древности, вероятно, слыли Гиперборейскими".

Так, на страницах одного и того же произведения столкнулись два взгляда на проблему Рифейских гор: книжный и реальный, опиравшийся на практические знания русских людей, своими глазами видевших эти горы. К какой же из этих версий склонялся сам Джовио? Скорее всего, к первой. Ведь недаром в заглавие своей книги он внес слова о том, что в ней "указуется заблуждение Страбона, Птолемея и других, писавших о географии, там, где они упоминают про Рифейские горы, которые, как положительно известно, в настоящее время нигде не существуют".

В числе тех, кто заинтересовался неординарными выводами Матвея Меховского, был австрийский император Максимилиан I, человек образованный и весьма восприимчивый к новому. Отправляя в 1518 году посольство в Москву, он в числе прочего поручил его руководителю, венецианцу Франческо да Колло, на месте проверить известия о горах и истоках рек. И да Колло, пробывший в России около шести месяцев, блестяще справился с поручением. Описывая в своем "Доношении о Московии" Югру - одну из "обширнейших областей на Севере", он отмечал: "Имеются в этой области разные горы огромнейшей высоты, среди которых чаще всего называют - она же самая высокая - Югорскую (речь идет не о какой-то конкретной горе, а вообще о Северном Урале, называвшемся тогда русским Югорским Камнем. - А. Ш.), которая среди Рифея признается самой высокой, так что хотя она и легкодоступна, невозможно добраться до ее вершины иначе, как в четыре дня и четыре ночи". Рассказ об этих горах да Колло подкрепил ссылкой на "людей, достойных доверия". Это "маэстро Николай Любчанин, профессор медицины и астрологии и всех ученых наук", а также некие "Угрин Базерович" и его брат, которых Василий III специально прислал к нему "как знающих дальние области".

Первого из информаторов имперского посла установить нетрудно - это личный врач Василия III, известный астролог, переводчик и публицист Николае Булеве (Бюлове), уроженец города Любека. Что касается двух других, то можно предположить, что ими являлись представители приказной среды Никифор (Угрим) Васильевич и Протас Васильевич Баграковы.

"Названый брат Угрина, - писал да Колло, - меня уверял, что он подымался до самой вершины названой горы или, по крайней мере, до той ее части, которая возвышается над всеми облаками и бурями воздушными, и где беспрерывный свет... От начала и до середины [она] покрыта снегом, с середины и выше - земля пепельного цвета и воздухом невозможно дышать, если как-то не позаботиться об этом прежде - как это и сделал названый брат Угрина, который, чтобы противостоять этому, намазал - как он говорил - лицо и голову и руки козьим салом и держал во рту губку, пропитанную этим же салом".

Этого описания Северного Урала оказалось для да Колло вполне достаточно, чтобы восстановить в правах прежние, в целом ошибочные представления о Рифейских и Гиперборейских горах, равно как и другие географические несуразности. Сделано это было, как признается сам венецианец, в пику мнения "современного краковского автора, который составил "Трактат о двух Сарматиях".

Другой имперский посол - Сигизмунд Герберштейн, дважды - в 1517 и 1526 годах - побывавший в России, в своих "Записках о московитских делах" в прямую дискуссию о Рифейских и Гиперборейских горах не вступил. Однако, имея в своем распоряжении небезызвестный Югорский дорожник и опираясь на сведения, полученные от русских информаторов, и прежде всего от князя Семена Курбского, возглавлявшего зимой 1499/1500 года поход в Югру, он дал довольно точную характеристику Северного Урала, который назвал "Земным Поясом", и заключил, что "во владении государя московского можно увидеть одни только эти горы, которые, вероятно, представлялись древним Рифейскими или Гиперборейскими".

Но и после этого вывода европейские ученые не перестали спорить. Кто-то, подобно Ульриху фон Гуттену, согласился с Герберштейном, а кто-то, как известный географ Себастьян Мюнстер, вслед за Меховским продолжал уверять своих читателей, что никаких больших гор в северных областях не существует.

Постепенно Европа рассталась и с этими заблуждениями, а Рифейские горы были окончательно отождествлены с Уральскими. Но еще долго считалось, что границей между Европой и Азией является Танаис (Дон). И лишь в XVIII веке швед Страленберг и Василий Никитич Татищев предложили проводить ее по Уралу. "Сии горы, - писал Татищев, - [Геродот] разумеет Поясные, или Урал, а у древних Рифеи". "И мнится мне, что сии Уральские горы суть суще дву великих частей разделение". А их младший современник Герард Фридрих Миллер, очевидно отдавая дань традиции, Южный Урал называл собственно Уральскими горами, а Северный Урал - горами Рифейскими...

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем