Императрица Мария Феодоровна выговаривала сыну Александру I, что "надо страной управлять, а не на скрипке целыми днями играть", на что тот отвечал: "Что ж вы, матушка, предпочли бы, чтобы я как все в карты играл?"

Портрет Александра I в юности.

Матушка лукавила: кто как не она приложила руку к увлечению сына!

Семейный выбор

Мать немало усилий затратила, чтобы привить сыну настоящую любовь к музыке. С детства, когда Александр Павлович начал делать лишь первые успехи, когда стало получаться вести правой рукой смычок по струнам, удерживая его параллельно грифу, а левой ставить пальцы, плотно прижимая струны в нужных местах, они уже начали совместно музицировать. Мария Феодоровна, одна из лучших учениц великого Джованни Паизиелло, раскрашивала богатыми клавесинными пассажами простенькие мелодии, которые мог осилить на скрипке ее сын, да так, что у того захватывало дух, и он казался сам себе великим скрипачом.

Не хуже, чем его учитель Антон Титц!

Этого виртуоза выбрала для внука сама бабушка, императрица Екатерина Великая. К скрипачам она всегда относилась с большим вниманием. Все лучшие служили при ее дворе: Хандошкин, Лолли, Иван Жерновик, Титц... Считалось, что последний (часто в России его имя произносили как Диц), родился в Нюрнберге и воспитывался дядей-художником из-за ранней смерти отца. Однако по новым открывшимся данным отец, музыкант, работал в Капелле у графа Кирилла Разумовского в Глухове. И еще при Елизавете Петровне перебрался в Санкт-Петербург, где работал в придворном оркестре.

Это значит, что Титц вполне мог родиться в России.

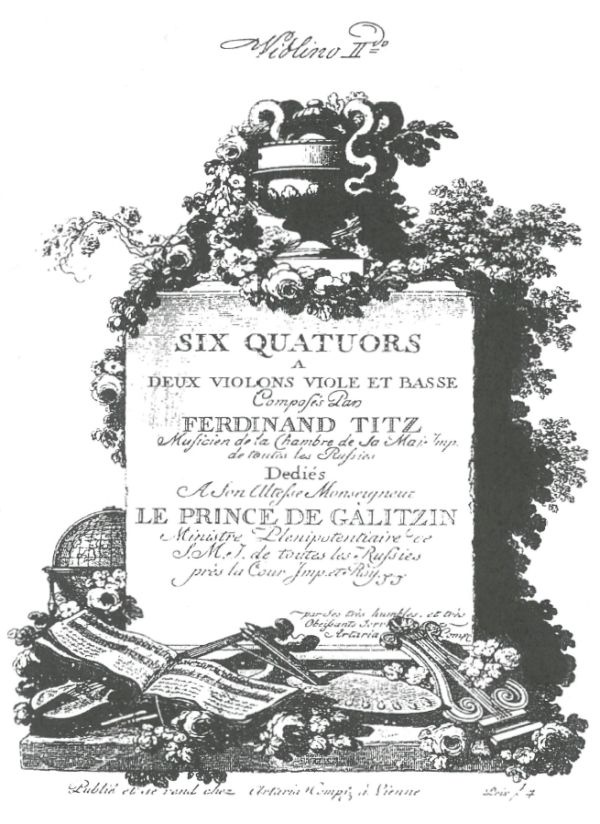

Служитель Музыки

Антон Титц, скрипач редкой одаренности, был отправлен учиться за границу. Шесть лет провел в Вене, где ему давал уроки сам Гайдн. Там же были изданы первые струнные квартеты Титца, посвященные Дмитрию Михайловичу Голицину, русскому послу, меломану, покровителю искусств, меценату (в Москве все знают Голицинскую больницу, куда он завещал после смерти свою коллекцию картин, больница стала первым публичным музеем). И, кстати, супруга Голицина, урожденная Смарагда Кантемир, сестра поэта Антиоха Кантемира, была замечательной клавесинисткой и певицей. В Пушкинском музее есть ее портрет, где она опирается на двухмануальный клавесин.

Квартеты Титца, посвященные Голицину, это музыка исключительной выразительности и глубины. Он стал родоначальником квартетной музыки в России и ее популяризатором. По возвращению в Россию много солировал, оставил после себя пять скрипичных концертов, но предпочитал ансамблевое музицирование.

Служил Музыке, а не себе. Руководил и профессиональным квартетом, и благородным (как сказали бы сегодня, любительским), где вторую скрипку играл великий князь Александр Павлович.

Титц был человеком странным, впрочем, как и многие хорошие скрипачи восемнадцатого века. Был застенчивым, не выпячивал себя, а в 1797 году безнадежно влюбился. Дама его сердца была из высшего аристократического круга, все знали виновницу страданий, но нет ни одного упоминания ее имени. Значит, она принадлежала к самым верхам общества, и любовь музыканта, разумеется, обречена была быть безответной.

От безысходности своего положения Титц замолчал на много лет. Буквально!

Молчание гения

Все сочли его безумным, а в то же время "немой" безумец давал огромное количество концертов и писал музыку. Он принял свою любовь как монах схиму. Любовь его ограничила, она же его и вознесла.

Вот какие стихи посвятил Титцу Державин в 1798 году:

- Какою силой Дидц на скрипке так играет,

- Что восхищает ум, волнует, нежит кровь?

- Не оттого ли, что краса его питает,

- Внушает вкуса Бог, безмолвье и любовь.

- Живи, вития чувств! Игрой тешь Муз собор,

- Приятен и без слов твой сердца разговор.

А вот что писал Иван Дмитриев в 1798 году:

- Что слышу, Диц! Смычок,

- тобой одушевленный

- Поет и говорит, и движет все сердца!

- О, сын гармонии, достоин ты венца

- И можешь презирать язык обыкновенный.

Этот экспромт был напечатан в альманахе " Аониды " с примечанием: "Сей превосходный музыкант к удивлению всех вдруг перестал говорить и уже близ года наблюдает глубокое безмолвие, не переставая притом восхищать по-прежнему игрой своей ".

А вот что пишет о нем другой современник, Андрей Иванович Тургенев в дневнике за 28 генваря 1802 года:

"Вчера был в концерте, слышал Маржиолетти, видел сумасшедшего Дица! Сумасшедшего! Что такое сумасшествие?! Может быть, сумасшествие человека делает торжество артиста! Что же это? Разберите, психологи! Это достойно, очень достойно внимания! Когда от тех же причин, вероятно, он - величайший человек в музыке. Его сумасшествие есть созерцание совершенства гармонии, его сумасшествие выше ума умных рассудительных людей".

В те годы Титцем были написаны сонаты для скрипки с клавесином. Скрипка в них тонет в звуках клавесина, как утлая лодочка человеческой судьбы в житейском море. Мы не знаем, кто играл эти сонаты вместе с Титцем. Гесслер, величайший виртуоз клавесинист, оставил Санкт-Петербург несколько ранее. А сегодня, исполняя сонаты Титца для скрипки и клавесина, сталкиваешься с необычной трудностью. Композитор вложил в них огромной силы чувство, но он совсем не стремился произвести впечатление, понравиться публике. Эту музыку легко играть для себя или для нескольких близких людей и очень трудно играть в концертном зале для публики.

Единственный выход, который дает шансы скрипачу хоть что-то донести до аудитории, - встать не перед клавесином, как обычно, а за ним. Эта музыка максимально интровертна.

Рискну сравнить подход Титца к творчеству с бетховенским.

Два композитора на фоне императора

Ближайший аналог Титца и при этом полная противоположность - скрипичные сонаты Бетховена, посвященные Александру I. Так бывает - в одной семье два брата похожи лицом и противоположны нравом.

Посвящение Александру было конъюнктурным, Бетховен рассчитывал на то, что Император будет сам исполнять сонаты. Он учитывал вкус Александра, сформированный Титцем. Различие же состоит в том, что Бетховен, в отличие от Титца, всегда стремился производить впечатление, покорять сердца.

В середине восемнадцатого века его бы сочли слишком буржуазным.

А вот Sturm und Drang ("Буря и натиск") Титца безупречны. Вся его музыка - подлинная жизнь души. Не зря Державин говорил, что Титцу "внушает вкуса Бог". Подлинный вкус - как он далек от стремления нравиться любой ценой. Как удивительно, что мы, русские, знаем и почитаем Бетховена, и совсем не помним того, кто был совершеннее, кому Бетховен подражал.

К тому же своего, родного!

Титц был забыт полностью. Он не исполнялся вообще, когда в середине в 1990-х годов по совету музыковеда Анны Порфирьевой мы с клавесинисткой Ириной Шнееровой начали изучать его сонаты для скрипки и клавесина. Через некоторое время с нашим ансамблем Musica Petropolitana мы начали играть Голицинские квартеты, те, с которых начинается история русской квартетной музыки. Сонаты Титца были записаны нами на WDR-3 (Радио Кельн) в 1997 году.

Сегодня немцы считают эту музыку своей, ведь она звучит у них. Но это, конечно, русская музыка, которая так же совершенна как русский ампир того времени.

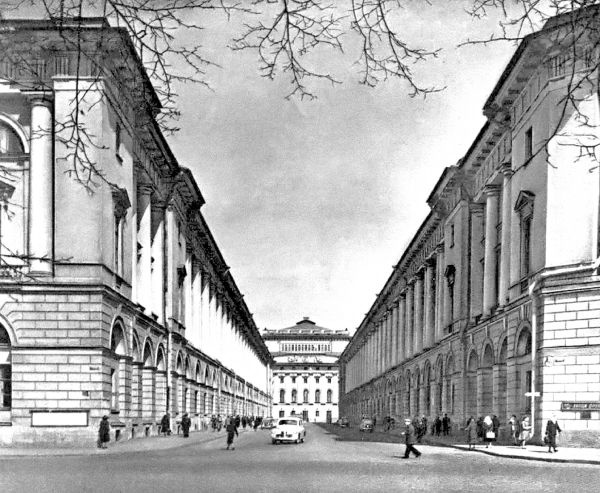

Есть ли в мире что-то созданное в начале 19 века, что может сравниться с архитектурной гармонией улицы Зодчего Росси в Санкт-Петербурге?! Есть ли что-то, что объединяет ордерный стиль со шпилем, как Захаровское Адмиралтейство? Что ж удивляться, что лучшая музыка создавалась у нас, а не в Вене или Париже? Классицизм Кваренги, Старова и Руска легко развился в ампир Захарова, Росси и Стасова.

Музыка архитектуры

Музыка архитектуры времени Александра I, образовывавшая крупную форму городских ансамблей, великолепно сочеталась с камерной музыкой, которая звучала в ее внутренних пространствах. В архитектурном стиле русского ампира пространство наделено максимальной упругостью, оно доминирует над вещами, над телами: они жестоко затянуты корсетами, обтянуты узкими мундирами, мебель в интерьерах жмется вдоль стен, стулья маленькие, в них нельзя сидеть, на них можно лишь присесть, и то лишь с краю. Центр залов всегда пуст от вещей, потому что пространство почти что телесно.

Такой мир кажется очень холодным и неуютным, поэтому много музыки, ведь пространство - ее среда. Музыка его обживает, делает радостным и легким. Домашнее музицирование становится повсеместно распространенным.

Александр I унаследовал самоотреченность своего учителя музыки.

И о творцах

В Царском селе в ограду Екатерининского парка встроены скромные Триумфальные ворота с надписью "Любезным моим сослуживцам ". Они установлены 17 августа 1818 года, в день пятилетия Кульмской битвы, с которой начался разгром Наполеона.

Вглядимся в надпись. Слово "сослуживцам" означает тех, с кем вместе, плечом к плечу, воевал Александр I. Редкий экскурсовод расскажет историю этих ворот, историю той важнейшей битвы, где сражением руководил сам Царь. Он и есть победитель Наполеона, взявший Париж. На медали " В память Отечественной войны 1812 года " вместо своего профиля, как было в первоначальном проекте, Царь велел изобразить Всевидящее Око Божие и сделать надпись "Не намъ, не намъ, а имени твоему".

Но 19-й век - это время торжества человеческого эго, которое длится до сих пор.

Баху не пришло бы в голову назвать себя Творцом: Творец один, а мы, создавая музыку, постигаем Его.

Для Бетховена назвать себя творцом уже было нормой.

Для Наполеона быть вровень с Создателем - главная потребность души.

Для Императора Александра - мерзость, мешающая Служению.

Для Титца это было бы просто невозможно.

Как это странно - помнить, любить, изучать чужих и забывать своих! Лучших...

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем