Достаточно набрать в любой поисковой системе Интернета слова "Куликовская битва находки", как компьютер тут же вам выдаст массу сносок на изречения типа: "Вот и с Куликовым полем вышла таинственная история. Ещё в прошлом веке археологи убедились, что в месте, где сошлись и бились сотни тысяч людей, находок-то и нет... Вскоре выяснилось, что место указал помещик Нечаев, патриот и краевед, но дилетант, которому, как нетрудно догадаться, и принадлежала на тот момент земля. Именно Нечаев написал письмо императору Александру, надеясь, выражаясь современным языком, привлечь на свою землю инвестиции из госбюджета. И не прогадал"1.

из архива журнала "Родина"

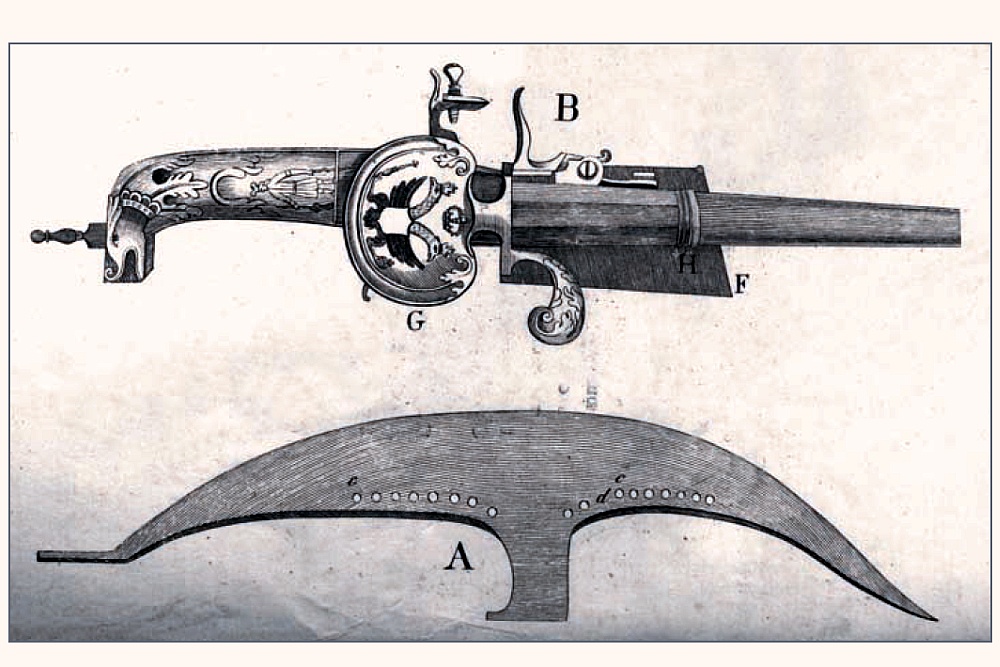

Пистолет и бердыш с Куликова поля из коллекции В. А. Лёвшина, опубликованные С. Д. Нечаевым в "Вестнике Европы". 1823 г.

Подобными сентенциями пестрит и большинство околонаучной литературы. Однако всё не так плачевно, как это видится современным дилетантам. Даже если мы опустим современный этап изучения поля Мамаева побоища, то сама история его изучения, а соответственно, и находок на этом поле, насчитывает два века и являет нам интереснейший материал, связанный не только с самим знаменитым сражением, но и битвами последующих столетий на Куликовом поле.

Уже в середине XIX века появился первый обзор находок с поля битвы, составленный секретарём Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества И. П. Сахаровым2. В 1920-1930-е годы подобные обзоры были сделаны представителями тульского краеведения П. В. Нарциссовым3 и В. Н. Ашурковым4. Не так давно небольшую, но очень ёмкую и насыщенную большим количеством материалов статью о находках с поля Куликовской битвы опубликовала М. В. Фехнер5. Предметом специальных исследований стали находки разных лет с территории сражения предметов мелкой пластики (кресты, медальоны) (В. Г. Пуцко6) и вооружения (О. В. Двуреченский7).

Уже найденных на поле битвы материалов достаточно для того, чтобы, собрав их в одном месте, составить приличную музейную экспозицию. Значительная часть этих материалов, хранящихся прежде всего в столичных и провинциальных архивах и музеях, ещё ждёт своих исследователей. Начало сбору находок на поле битвы было положено сразу же после окончания битвы, когда полевой лагерь и обоз Мамая стали военными трофеями русских воинов, которые в течение недели не только хоронили своих павших, но и собирали всё, что имело практическую ценность. Упомянем, к примеру, золотой кубок Мамая, который в 1591 году был пожалован царём Фёдором Борису Годунову за спасение от крымских татар8.

В XIX веке происходит массовое хозяйственное освоение Куликова поля, в том числе и поля битвы. К этому времени относятся многочисленные собрания древностей Куликова поля, хранившиеся в местных дворянских усадьбах. Их общей особенностью было то, что далеко не все предметы можно отнести к Куликовской битве. Будучи не в состоянии выявить вещи XIV века, владельцы коллекций выдавали порой за реликвии Куликовской битвы предметы, к этой эпохе не относящиеся. Но и эти находки вооружения более поздних эпох дают нам бесценную информацию о сражениях, состоявшихся на Куликовом поле в XVI-XVII столетиях. Эта местность, через которую проходила одна из ветвей Муравского шляха, была ареной противостояния русских с крымскими татарами в 1542, 1571, 1607 годах (не считая более мелких набегов), с поляками и казаками в период Смутного времени.

Пристальное внимание столичного и местного дворянства к Куликову полю возникло в первой четверти XIX века. Инициатором сооружения памятника героям Куликовской битвы, как показали последние исследования9, стал крупный помещик Дмитрий Степанович Нечаев (1742-1820), имевший поместья в Епифанском и Данковском уездах. Однако в контексте нашей проблемы для нас более интересна деятельность его сына - впоследствии сенатора Степана Дмитриевича (1792-1860).

Будучи владельцем сельца Куликовка, что находится в центре поля битвы, молодой Нечаев живо интересовался историей. Именно ему принадлежит первое определение расширенного района места битвы. В 1814-1817 годах Степан Дмитриевич являлся почётным смотрителем скопинских училищ, а в период с 1817 по 1823 год - директором училищ Тульской губернии10. Именно в это время Нечаев активно собирал находки с поля битвы, скупая их у местных крестьян. Вот что он писал: "На небольшом пространстве, начиная от берегов Непрядвы и впадающей в неё речки Ситки, до истока вливающихся в Дон речек Смолки и Курцы, выпахивают наиболее древних оружий, бердышей, мечей, копий, стрел, также медных и серебряных крестов и складней. Прежде соха земледельца отрывала и кости человеческие. По словам старожилов, здесь также возвышались в разных местах небольшие над убиенными насыпи, которые, проседая по мере тления трупов, превращаются теперь в приметные углубления"11.

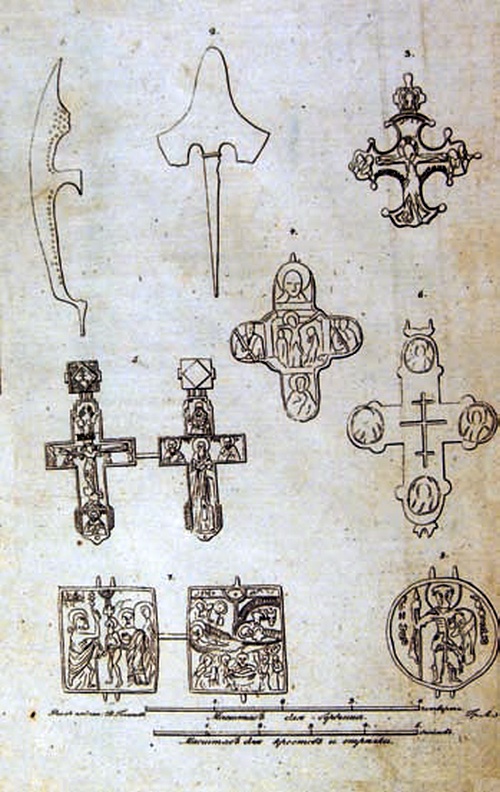

Часть своих находок энтузиаст опубликовал на страницах популярного в то время журнала "Вестник Европы". Автор представил на суд читателей бердыш, наконечник стрелы "отличного от других типа", крест-тельник XVII века, лицевую створку креста-энколпиона XIV века, меднолитой двусторонний наперсный крест c оглавием конца XV-XVI века, нижнюю створку бронзового креста-энколпиона второй половины XII века, иконку-энколпий конца XIII - начала XIV века, амулет-змеевик XIII-XIV веков12. Чрезвычайно интересным оказался наконечник стрелы. Судя по изображению, это шатровидный наконечник стрелы XIV века13.

В другой публикации Нечаев подробно описал кремневый пистолет и бердыш, найденные в Данковском уезде и хранящиеся в собрании древностей известного тульского писателя и экономиста Василия Алексеевича Лёвшина (1746-1826)14. Из публикаций и писем Степана Дмитриевича видно, что в его коллекции хранились несколько наконечников копий ("…Копья же выпахиваются вообще очень грубой работы. Иные имеют образ простой пики. У меня было несколько надломленных"15), другие нательные кресты ("…столь же необыкновенного вида из худо очищенного серебра"16, остатки кольчуги17.

Часть своих находок Нечаев подарил своим друзьям и близким, различным чиновникам, с которыми будущий сенатор готовил сооружение памятника на Куликовом поле. По данным Фехнер, обладателями находок были писатель-декабрист А. А. Бестужев (перстень), историк Н. М. Карамзин, скульптор И. П. Мартос, президент Академии художеств А. Н. Оленин, тульский губернатор В. Ф. Васильев (крест-энколпион), генерал-губернатор А. Д. Балашов (амулет-змеевик).

Коллекция Нечаева включала в себя разнообразные предметы, происходившие из разных исторических эпох. Тем не менее среди этой массы разновременных вещей выделяется отчётливый пласт находок, который уверенно можно связывать с Куликовской битвой.

Находки с Куликова поля Степан Дмитриевич и его наследники хранили в своём родовом имении в селе Полибино (Сторожево) Данковского уезда Рязанской губернии и в московском доме на Девичьем поле. Современники отмечали, что экспонаты музея Нечаева были систематизированы и размещены по специально изготовленным витринам. Один из информаторов многотомной энциклопедии "Россия. Полное географическое описание нашего Отечества" так описывает нечаевский музей: "Нечаевская усадьба состоит из старого каменного дома, растреллиевской архитектуры, в котором в эпоху освобождения крестьян на стенах и столах обширной залы (в два света) находилось значительное собрание предметов, найденных нечаевскими крестьянами при распашке Куликова поля. Здесь были панцири, кольчуги, шлемы, мечи, копья, наперсные кресты, складни и т. п."18. При советской власти судьба нечаевского собрания была более или менее благополучной. В 1918 году агентами подотдела по охране памятников искусства и старины Рязанской губернии коллекция находок с Куликова поля Степана Нечаева была вывезена из полибинского имения Нечаевых-Мальцевых в Рязанский губернский народный музей. В описи в числе прочих значились 6 ящиков "частей древнего оружия и вооружения". По некоторым данным, в этих ящиках находились секиры, куски кольчуг, наконечники стрел, копий, нательные кресты19.

Несколько бердышей (по данным Нечаева, около десяти)20 и один наконечник копья были обнаружены между селом Монастырщиной и Красным холмом уездным землемером Тульской губернии титулярным советником Иваном Алексеевичем Витовтовым и его помощниками во время съёмки ситуационного плана Куликова поля в октябре 1820 года. На поле Витовтов встретился со Степаном Нечаевым и, вероятно, показал ему свои находки. В своем рапорте на имя губернатора Васильева от 13 октября 1820 года Витовтов писал: "На сих-то местах была самая большая битва Дмитрия Донского с Мамаем. Я замечание мое подкрепляю тем, что на сём пространстве выпахиваются более бердыши, копья и тому подобное"21. Находки с Куликова поля Витовтов передал Васильеву, который вместе с донесением от 22 октября 1820 года препроводил один из бердышей управляющему МВД В. П. Кочубею22.

В 1825 году Куликово поле посетил известный русский путешественник и писатель Павел Петрович Свиньин (1787-1839). Побывав в Монастырщине и на поле сражения, литератор отмечает: "Изредка стали уже попадаться разного рода металлические вещицы, находимые прежде во множестве на всём пространстве Куликова поля в костях человеческих. Драгоценные сии вещи рассеялись по России; только некоторое собрание оных, состоящее из складней, крестов, образов, - большей частью медных, бердышей и скипевшихся железных панцирей, сохранившихся у члена сего общества С. Д. Нечаева и графини Бобринской как главных владетелей достопамятного Куликова поля. Замечательно, что на крестах здесь находимых изображен большей частью св. Никита, поражающий дьявола; а у графини Бобринской находится и прекрасный камей, здесь же найденный".

Так мы узнаем ещё об одной коллекции находок. Родоначальник графов Бобринских Алексей Григорьевич Бобринский умер 20 июля 1813 года. Свиньин упоминает его вдову Анну Владимировну Бобринскую (урождённая баронесса Унгерн-Штернберг) (1769-1846). Земли Бобринских вместе с Михайловским располагались по левому берегу Непрядвы в районе устья реки Ситки, рядом с полем битвы23. Позже реликвии Мамаева побоища хранились у Владимира Алексеевича Бобринского (1824-1898)24.

Важное уточнение по поводу этой коллекции сделал писатель и журналист, рязанский помещик Михаил Николаевич Макаров (1785-1847). Он писал: "Некто Бергольц, распоряжавшийся имением наследников покойного графа Бобринского, имел самый удобнейший случай собирать все древнейшие сокровища, находимые на поле Куликовом; ибо достопримечательнейшие места оного близки к владению Бобринских. Этот Бергольц, как говорят, важнейшую часть своих находок подарил бывшему тульскому губернатору графу В. Ф. Васильеву"25.

Макаров многое сделал для установки памятника Дмитрию Донскому на Куликовом поле. Увлечённый исследователь тульских и рязанских древностей в 1824 году поступил на службу к генерал-губернатору А. Д. Балашову чиновником поручений по вопросам археологии и истории, среди которых, как писал Макаров, было и "способствовать и течению предложений в занятиях о поле Куликове"26. С целью "обозреть ещё подробнее места для памятника"27 8 мая 1825 года Макаров в сопровождении епифанского исправника Панова посетил Монастырщину и место битвы. Осматривая храм Рождества Богородицы в селе, "Григорий Фёдоров, церковный староста Монастырщины, заметивши необыкновенную ревность мою и желание видеть непременно какую-нибудь из находок куликовских, подал мне медный крест, ещё недавно попавшийся в поле под сошник земледельческий. Сия находка принадлежит к числу складней; но нижняя его половина затеряна…"28. Основными находками на поле битвы, по данным Макарова, являлись "медные образа, кресты, перстни, цепи, бердыши, копья, сабли и проч. тому подобное, предпочтительно здесь поселянами выпахиваемые..."29.

Тогда же, 8 мая, исправник Панов в присутствии Макарова на Красном холме огласил местным жителям предписание императора Александра I генерал-губернатору А. Д. Балашову о сооружении памятника в честь победы Дмитрия Донского на Куликовом поле. Как вспоминал литератор, "все жители ближайших окрестностей, собранные вокруг знаменитого холма, с благоговейным участием приняли объявленную им волю императора. Многие из них вызвались отдать земли под строения памятника, другие приносили мне древние достопамятности, отыскиваемые ими на поле Куликовом"30. Макаров писал и о том, что пьедестал памятника Дмитрию Донскому на Куликовом поле по проекту Мартоса должен был быть украшен копиями "множества древних орудий и воинских доспехов, найденных и находимых на поле Куликовом"31, а для "находимых же вещей и древних орудий на Поле Куликовом" предполагалось создать "особую палату")32.

12 октября 1834 поле посетил член Общества истории и древностей российских Дмитрий Иванович Тихомиров: "Описанные мной места, освящённые важными событиями XIV столетия, скрывают в недрах своих много достопамятного. Здесь нередко находят разные воинские доспехи: мечи, бердыши, стрелы, копья, кресты, монеты, латы и тому подобные вещи. Бывший прежде генерал-губернатор Александр Дмитриевич Балашов, по рассказам жителей села Монастырщины, приобрёл много достопамятных вещей, вырытых на этом месте. Сверх того, сколько ещё в руках охотников!"33. В подстрочном примечании Тихомиров сделает важную оговорку: "Крестьяне из найденных вещей делают серпы, ножи, косыри и проч."34. Вполне понятно, что только часть вещей попадала в дворянские коллекции.

"Обломки древних оружий рукопашного боя, равно как медные кресты, складни образов и часть воинских раздробленных доспехов на окончательном месте битвы" отмечал и известный тульский историк Иван Фёдорович Афремов (1794-1866)35.

То же "Полное географическое описание нашего Отечества" замечает: "Ещё до начала XIX века самое Куликово поле оставалось пустошью, на которую только в этом веке мало помалу начали проникать плуг и соха земледельца. Масса драгоценных для нашей истории предметов: кольчуги, шлемы, мечи, копья, латы, кресты и складни были извлечены при распашке нив крестьянами соседних с Куликовым полем селений. Этими предметами ещё во второй четверти XIX века наполнялись сараи владельцев Куликова поля - Олсуфьевых, Чебышёвых, Сафоновых…"36.

Вещи с поля Куликовской битвы хранились в собрании поместья села Бучалки Епифанского уезда губернатора Москвы и Петербурга князя Владимира Михайловича Голицына (1847-1932)37. Известно также о существовании домашнего музея, в котором также имелись находки с Куликова поля, у Ивана Павловича Игнатьева в селе Красный Ржавец Епифанского уезда. Музей летом 1914 года был осмотрен председателем Тульской учёной архивной комиссии В. С. Арсеньевым и получил от него высокую оценку38.

Кульковские находки хранились в селе Красные Буйцы у графов Олсуфьевых. Юрий Александрович Олсуфьев (1878-1938) вспоминал: "На подоконнике окна помещалась довольно плоская витрина красного дерева с самыми разнообразными предметами, из которых вспоминаю… шпора, копьё и два медных ангела с древок знамён, найденные на Куликовом поле, часть которого входила в состав нашего Казанского хутора, в десяти верстах от Буец… Посередине западной стены стоял довольно низкий, широкий и очень уютный шкаф… В нём хранились Мишины коллекции: тут было небольшое собрание окаменелостей…; затем - оружия, найденного на Куликовом поле и в его окрестностях; наконец - монет, большей частью медных, русских"39. Эта коллекция формировалась с 1870-х годов Александром Васильевичем Олсуфьевым (1843-1907), а затем его сыном Юрием. По воспоминаниям соседей Олсуфьевых, в их домашнем музее было много древнего оружия, фрагментов конской сбруи, походного снаряжения, перстней, нательных крестов и складней40.

Встречалось и множество примеров отдельных, как правило, уникальных находок с Куликова поля. Так, археолог Иван Петрович Сахаров (1807-1863) упоминал о находке в 1824 году древней медали (амулета-змеевика?) штабс-капитана, рязанского помещика Андрея Ивановича Тутолмина. Тульский педагог, краевед Пётр Мартынович Мартынов (1828-1895) на страницах "Тульских губернских ведомостей" рассказал о некоем помещике Куликова поля, который в 1839 и 1843 годах преподнёс в дар Николаю I "покрытый вековой ржавчиной клинок меча" и навершие булавы41.

24 февраля 1884 года на заседании Императорского общества любителей древней письменности священник монастырщинского храма о. Михаил Георгиевич Казанский преподнёс в дар музею общества древнее боевое копьё, найденное на Куликовом поле42. В конце XIX века в Российский исторический музей поступили кольчуга и лицевая створка креста-энколпиона XIII-XIV веков в серебряной оправе, которая была снабжена надписью на французском языке: "Крест найден на Куликовом поле, где московский князь Дмитрий разбил татар в 1380 году"43.

Два предмета с Куликова поля были отмечены специальными публикациями. В начале 1880-х годов помещик села Ерлино Скопинского уезда Рязанской губернии Иван Александрович Ивинский (ум. 1888) подарил татарский шлем с Куликова поля в Петербургский археологический институт44. Шлем был исследован крупным русским археологом и нумизматом Алексеем Константиновичем Марковым (1858-1920). В преамбуле к своей статье он писал: "Давно уже Куликово поле служит неиссякаемым рудником древностей, конечно почти исключительно принадлежащих к предметам военного вооружения древней России и тех народов, которые под начальством "темника" Мамая принимали участие в знаменитой битве 8 сентября 1380 года. Тем не менее предметов древности, найденных на Куликовом поле, весьма немного в наших музеях.

Этот, странный с первого взгляда, факт объясняется тем, что из оружия, найденного на месте Куликовской битвы, крестьянами близлежащих деревень только очень малая часть поступает в руки археологов, большая же часть его или теряется, переходя от одного невежественного владельца к другому, или же переделывается крестьянами в предметы домашней утвари и, следовательно, также погибает для науки. Тем более поэтому для нас должны быть драгоценны те немногие древности Куликова поля, которые, часто обязанные своим сохранением только счастливому случаю, достигают наконец древлехранилища государственного или частного, где их существование не подвергается опасности и где они могут историку и археологу доставить материал для изучения"45.

Судя по описанию, шлем-мисюрка состоял из круглого, как пишет автор, "блюдечка" диаметром около 16 см и кольчужной бармицы, кольца которой были склепаны "на гвоздь". Бармица имела длину приблизительно 41 см с боков и сзади, 9,5 см - на лбу. Шлем принадлежал к парадному доспеху, так как по внешней стороне монолитного железного верха мисюрки в два концентрических ряда были сделаны надписи золотом на арабском языке. Спереди бармица была оторочена медью. Шлем, скорее всего, был утерян в бою, так как в бармице выявлены две дыры, сделанные острым колющим оружием, а также в верхней части было утеряно либо кольцо, либо другое навершие, от крепления которого осталось отверстие46. Как известно, наибольшее распространение мисюрки получили в XVI-XVII веках. Однако ряд исследователей удревляет их до XIV столетия47.

Другая публикация касалась золотого перстня, который вместе с другим бронзовым кольцом-печаткой был найден на Куликовом поле и передан в Российский исторический музей в конце XIX века Д. И. Андреевским. К сожалению, обе находки были утрачены в 1920-1930-е годы48. Всестороннее изучение этой находки предпринял славист и палеограф Вячеслав Николаевич Щепкин (1863-1920)49.

Перстень представлял собой довольно толстое кольцо с большим шестиугольным щитком, на котором выгравировано изображение архангелов Михаила и Гавриила с монограммами. Щиток являлся крышкой невысокой шестигранной коробки для хранения мощей. При этом щиток запирал мощехранительницу на специальную защёлку. Палеографический и искусствоведческий анализ изображений и надписей позволили Щепкину датировать перстень XI-XII веками и причислить его к кругу уникальных предметов для древнерусского ювелирного ремесла: "Перстень во всяком случае много древнее 1380 года и если был свидетелем Куликовской битвы, то составлял вероятно старинный родовой клейнод в семье лица, надевшего его в битву. Перстень сравнительно мало потёрт. Священно-охранные изображения и камеры для мощей позволяют думать, что он не назначался для ежедневного ношения, а лишь для важных и опасных часов жизни. Кроме того перстень… мог иметь назначение фамильной печати"50. По мнению Пуцко, датировка перстня может быть пересмотрена, так как он стилистически заметно отличается от византийских и русских перстней XII-XIII веков51.

Среди находок Куликовской битвы наиболее часто упоминаемы кресты-складни (энколпионы) и наконечники копий. Этому феномену существует вполне логичное объяснение. Энколпионы, двустворчатые кресты-складни для хранения реликвий, в средневековой Руси, как правило, являлись дорогостоящими атрибутами привилегированных слоёв общества, к которым принадлежали воины боярских и княжеских дружин. Энколпионы носили на груди поверх одежды и доспехов, в отличие от тельников52. В конце XIV века основной тактикой ведения полевого боя являлось таранные столкновения на встречных курсах ("соступы" по древнерусской терминологии) кавалерийских полков, вооружённых копьями53. Понятно, что именно эти предметы в первую очередь ломались и терялись во время Куликовской битвы.

Столь многообразное археологическое наследие Куликова поля по большей части кануло в лету в первые годы советской власти. Лишь крайне незначительная часть предметов была передана в местные районные и областные музеи. По сведениям тульского краеведа Павла Владиевича Нарциссова, к 1925 году остались лишь бердыш из села Непрядвы в музее Оружейного завода, коллекция крестов и складней, собранная Н. И. Троицким и переданная из ликвидированной Палаты древностей в советский историко-художественный музей54. По другим данным, в Епифанском музее в это время хранились кресты-складни, татарская секира, найденная на Куликовом поле, кольчуга и шлем, найденные около села Михайловского на реке Непрядве55. Эти находки попали туда из коллекции графов Олсуфьевых56. Попытки сотрудников Тульского краеведческого музея в 1927 и 1939 годах найти или приобрести на Куликовом поле что-то относящееся к битве не дали результатов57.

Однако история давала исследователям Куликова поля ещё один шанс для массовых сборов находок с поля битвы. Об этом писал будущий профессор Историко-архивного института Евгений Алексеевич Луцкий (1907-1991). С группой студентов Московского городского педагогического института он в июле 1939-го посетил Куликово поле. Опрос местных жителей дал крайне важную информацию, которая, к сожалению, запоздала. Дело в том, что на рубеже 1920-1930-х годов произошёл коренной перелом в технологии обработки пахотных полей. На смену слабосильным лошадкам пришли стальные кони и "когда на куликовских полях впервые появились тракторы, при глубокой тракторной распашке, выпахивали кинжалы и кресты. К сожалению, никто этих вещей не собирал…"58. Увы, только спустя почти полвека, на Куликовом поле начались планомерные комплексные междисциплинарные научные исследования, давшие новую волну реликвий Куликовской битвы.

Впереди ещё много кропотливой работы и поисков свидетельств и самих реликвий Куликовской битвы, которые оставлены предшественниками. Где-то в музеях Санкт-Петербурга хранится мисюрка с Куликова поля, ещё предстоит вычленить среди богатого собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника находки Степана Нечаева. Мы можем только догадываться о том, сколько ещё неизвестных и известных нам архивных и печатных материалов, а может быть и конкретных предметов Куликовской битвы хранится в музейных фондах и архивах нашей страны. Музей-заповедник "Куликово поле" будет искренне признателен всем, кто может поделиться такой важной для нас информацией. Ведь Донское побоище, как писал ещё 26 июня 1820 года тульский гражданский губернатор граф Васильев, "…несомненно неизгладимо ещё из памяти благодарного потомства и должно быть драгоценно жителям сей страны"59.

- 1. http://www.tulatalk.ru/forums

- 2. Сахаров И. П. Памятники Тульской губернии. СПб. 1851. С. 55-56.

- 3. Нарциссов П. В. Памятники времён татарщины//По тульскому краю (Пособие для экскурсий). Тула. 1925. С. 560-561.

- 4. Ашурков В. Н. Находки на Куликовом поле//Коммунар. 1940. 31 июля.

- 5. Фехнер М. В. Находки на Куликовом поле//Куликово поле: материалы и исследования. Труды ГИМ. Вып. 73. М. 1990. С. 72-78.

- 6. Пуцко В. Г. Находки произведений медного литья в районе Куликовской битвы//Н. И. Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия Центральной России. Т. II. Тула. 2002. С.114-119.

- 7. Двуреченский О. В. Находки предметов вооружения на Куликовом поле//Куликово поле и Донское побоище 1380 года. Труды ГИМ. Вып. 150. М., 2005. С. 209-226; Он же. Реликвии Донской битвы 1380 г. //Реликвии Донского побоища: Находки на Куликовом поле. М. 2008. С. 7-9.

- 8. Карамзин Н. М. История Государства Российского. Т. X-XII. М. 1998. С. 113.

- 9. Карпова Е. В. Работа И. П. Мартоса над проектом памятника Дмитрию Донскому (По новым материалам)//Дмитрий Донской и эпоха возрождения Руси. Тула. 2001. С. 264-266.

- 10. Мухина С. Л. Безвестные декабристы (П. Д. Черевин, С. Д. Нечаев)//Исторические записки. 1975. Т. 96. С. 243.

- 11. Нечаев С. Д. Некоторые замечания о месте Мамаева побоища//Вестник Европы. 1821. № 14. С. 125-126.

- 12. Нечаев С. Д. Описание вещей, найденных на Куликовом поле//Вестник Европы. 1821. № 24. С. 348-351. Определение крестов и иконки: Пуцко В. Г. Указ. соч. С. 114-119.

- 13. Реликвии Донского побоища: Находки на Куликовом поле/Сост. О. В. Двуреченский. М. 2008. С. 22.

- 14. Нечаев С. Д. О найденных на Куликовом поле двух старинных оружиях//Вестник Европы. 1823. № 8. С. 307-312.

- 15. Нечаев С. Д. Описание вещей… С. 548-549.

- 16. Там же. С. 548.

- 17. Фехнер М. В. Находки на Куликовом поле… С. 72.

- 18. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. II. СПб. 1902. С. 541.

- 19. Опись книг и вещей, вывезенных агентами подотдела по охране памятников искусства и старины из б. им. Нечаева-Мальцева Данковского уезда. Научный архив РИАМЗ. Д. 48. Л. 15.

- 20. Нечаев С. Д. Описание вещей… С. 548.

- 21. Государственный архив Тульской области (ГАТО). Ф. 90. Оп. 1. Д. 621. "О сооружении памятника князю Дмитрию Донскому". Л. 16. 22. Там же. Л. 18.

- 23. Троицкий Н. И. Берега реки Непрядвы в историко-археологическом отношении (репринт издания 1890 г.). Тула. 1998. С. 21.

- 24. Афремов И. Ф. Куликово поле с реставрированным планом Куликовской битвы в 8 день сентября 1380 г. М. 1849. С. 3.

- 25. Макаров М. Н. Село Рождественно-Монастырщина и Поле Куликово. М. 1826. С. 21.

- 26. Макаров М. Н. Записка о памятнике великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому//Прибавление к Московским губернским ведомостям. 1843. № 48. С. 661.

- 27. Там же. С. 665.

- 28. Макаров М. Н. Село Рождественно-Монастырщина… С. 20.

- 29. Там же. С. 25.

- 30. Макаров М. Н. Материал для истории памятника, предложенного соорудить в. кн. Дмитрию Иоанновичу Донскому на поле Куликовом//Московский наблюдатель. 1838. Ч. XIV. С. 457.

- 31. Там же. С. 451.

- 32. Макаров М. Н. Записка о памятнике… С. 665.

- 33. Тихомиров Д. И. Краткое описание Куликова поля//Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1846. № 2. С. 98.

- 34. Там же.

- 35. Афремов И. Ф. Указ. соч. С. 68.

- 36. Россия. Полное географическое описание … Т. II. С. 540.

- 37. Раевская Е. Хроника//Тульские известия. 1994. 24 февраля.

- 38. Памятники искусства Тульской губернии. Вып. 2. Тула. 1913. С. 28; Куликово поле: Большая иллюстрированная энциклопедия. Тула. 2007. С. 136-139.

- 39. Олсуфьев Ю. А. Из недавнего прошлого одной усадьбы. Буецкий дом, каким мы оставили его 5-го марта 1917 г. М., 2009. С. 63-64, 88.

- 40. Куликово поле: Большая иллюстрированная энциклопедия … С. 137.

- 41. Мартынов П. М. Река Непрядва//Тульские губернские ведомости. 1873. № 11. С. 199.

- 42. Императорское общество любителей древней письменности (Заседания 17-го и 24-го февраля) // Правительственный вестник. 1884. № 54. С. 3.

- 43. Фехнер М. В. Указ. соч. С. 74-75; Пуцко В. Г. Указ. соч. С. 116.

- 44. Акульшин П. В., Чеклуев В. В. Проблемы сохранения и использования усадебного парка Ерлино Рязанской области//Усадебные парки русской провинции: проблемы сохранения и использования. Великий Новгород. 2003. С. 47.

- 45. Марков А. Татарский шлем, найденный на Куликовом поле, принесённый в дар музею Археологического института И. А. Ивинским//Вестник археологии и истории. 1885. Вып. 3. С. 63.

- 46. Там же. С. 63-66.

- 47. См. например: Горелик М. В. Монголо-татарское вооружение второй половины XIV - начала XV вв.//Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М. 1983. С. 244-269.

- 48. Фехнер М. В. Указ. соч. С. 78.

- 49. Щепкин В. Золотой перстень, найденный на Куликовом поле//Археологические известия и заметки. 1897. Т. V. С. 374-378.

- 50. Там же. С. 376.

- 51. Пуцко В. Г. Указ. соч. С. 114.

- 52. См. например: Крамарева И. В. Коллекция меднолитой пластики в собрании Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина//Из истории музейных коллекций. Вып.1. Самара. 2003. С. 57; Колпакова Ю. В. Христианские древности населения Пскова и псковской земли конца X-XVIII вв. (предметы личного благочестия): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 2007. С. 12.

- 53. Двуреченский О. В. Снаряжение русского воинства... С. 67-68.

- 54. Нарциссов П. В. Памятники времён татарщины… С. 560-561.

- 55. Геологические и археологические находки//Тульский край. 1926. № 1. С. 74.

- 56. Луцкий Е. Куликово поле//Учёные записки Московского городского педагогического института. Т. II. Вып. 1. М. 1941. С. 176.

- 57. Нечаева А. Н. Берега реки Непрядвы в их прошлом//Тульский край. 1928. № 1-2. С. 45; Мельников И., Николаев Л., Доррер Ю., Архипов Б. Памятник героям Куликовской битвы//Коммунар. 1939. 11 июля.

- 58. Луцкий Е. Экскурсия на Куликово поле//Советский музей. 1939. № 9. С. 39; Он же. Куликово поле//Исторический журнал. 1940. № 9. С. 56.

- 59. Яблочков М. Т. Памятник Великому Князю Московскому Димитрию Донскому на Куликовом поле//Тульская старина. Вып. 9. Тула. 1902. С. 3.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем