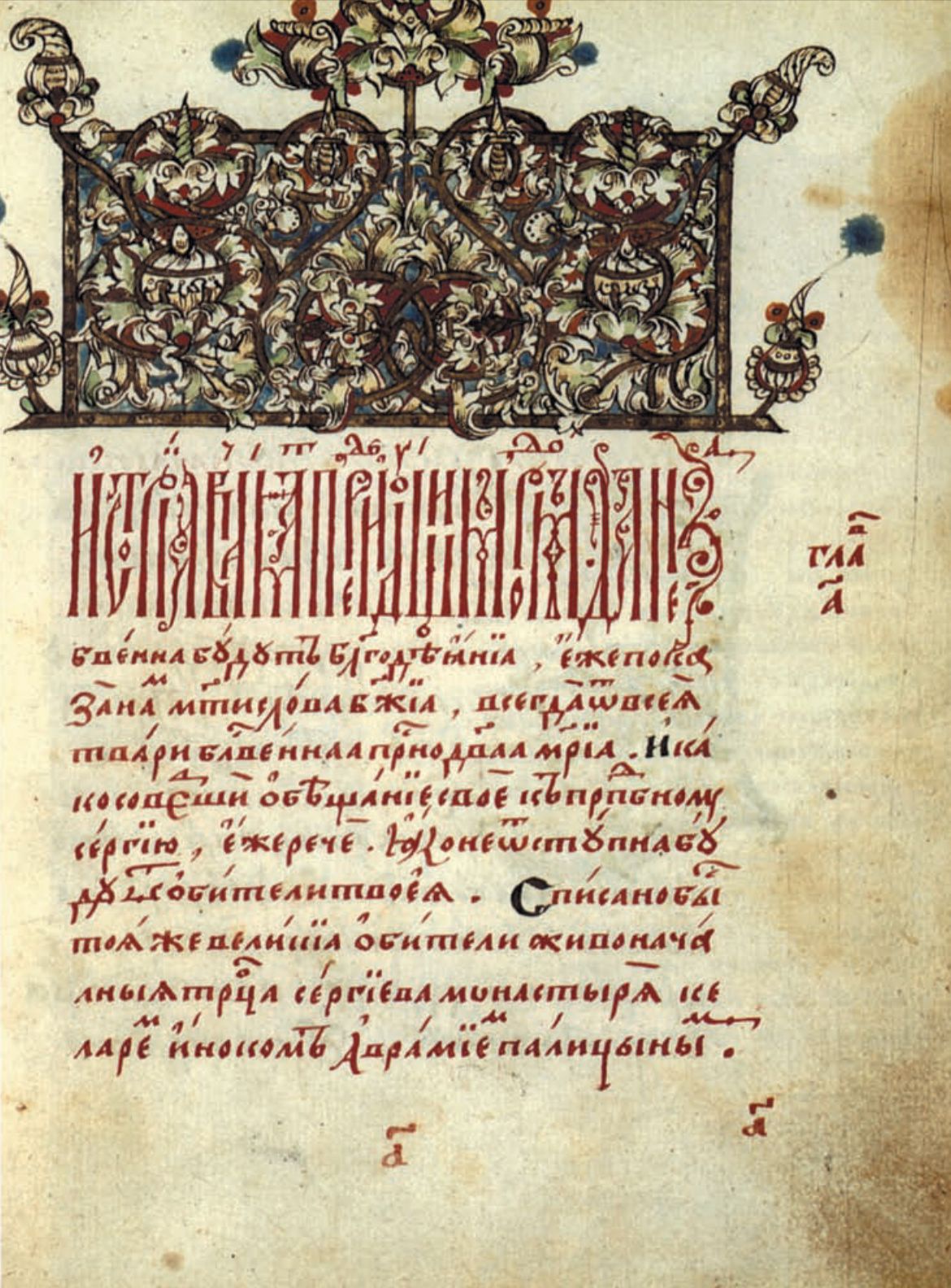

"Праведным судом Божиим, за умножение грехов всего православного христианства в прошлых годах учинилось в Московском государстве междоусобие не только вообще между народом христианским, но и между близкими родственниками: отец восстал на сына, сын на отца, и пролилась родная кровь" - такими словами начинались грамоты, отправляемые в самые темные дни Смуты из Троице-Сергиевой лавры.

Чистяков П. Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту. 1860 год.

Послания были направлены к вполне конкретной цели: обеспечить поддержку "ратными людьми и казною" освободительному ополчению. О патриотической роли этих текстов писали немало. Но сегодня для нас, привыкших к роли потребителей "пиара" самого разного рода - "белого", "черного", "серого", - пожалуй, примечательней всего их интонация. Не политическая, а нравственная составляющая событий оказывается здесь на первом плане. Послания направлены на то, чтобы пробуждать в первую очередь не горделивую воинственность и "рыцарское" честолюбие, даже не ненависть к врагу, но сочувствие и милосердие к страдающим братьям, "милость" к поруганной земле Московской. "Смилуйтесь и умилитесь" - призывает своих читателей автор. Насколько же отличается это от стальных обертонов государственно-патриотической публицистики ушедшего века!

В сознании "московита" того времени нравственное, религиозное начало не было отграничено от "мирского", "земского". Когда, по выражению историка, "земля замутилась", главным испытанием стала потеря морального единства народа. И возрождение Московии стало возможным, когда народ заново ощутил себя как духовную общность.

Повторное "собирание земель" большого государства начиналось с "малых дел", с подвигов христианского милосердия и благотворительности, которые совершались под руководством вчерашних воинов-монахов Троицкой обители.

Когда Москва была разорена, а соглашательское боярское правительство сдавало в переговорах с поляками одну позицию за другой, местности Центральной России превратились в арену страшной человеческой катастрофы. С разных сторон к Троице-Сергиеву монастырю, представлявшемуся островком стабильности среди океана хаоса, устремлялись толпы беженцев. По свидетельствам того времени, эта человеческая масса являла собой страшное зрелище: одни были изломаны, обожжены, у других ремни из хребтов вырезаны, волосы с голов содраны, руки и ноги обсечены... Многие, претерпевшие пытки и издевательства от казаков и сапежинцев, приходили в монастырь для того только, чтобы причаститься и умереть. Но некому было обеспечить даже достойное погребение ушедших в мир иной.

В начале XVII века не было речи ни о какой организованной помощи жертвам междоусобия на общероссийском уровне. С инициативой заботы о несчастных могли выступать только обладающие нравственным авторитетом люди на местах. Один из первых, как сегодня мы бы сказали, центров социальной реабилитации был создан при Троицком монастыре. Сохранились известия, что игумен обители Дионисий не сразу преодолел глухое сопротивление (или просто апатию) монастырской братии: иноки кивали на Господа Бога, который-де только один может помочь людям в такой большой беде. Архимандрит же, прямо указывая братии на ее леность и скупость, призывал к тому, чтобы всякий трудился для спасения ищущих приюта у св. Сергия.

На устроенном Дионисием собрании присутствовали не только монахи, но и насельники близлежащих слобод и деревень, вместе с братией пережившие недавнюю осаду. Голоса слуг и крестьян решили дело: монастырские люди сказали игумену, что если из казны обители будут выделены средства для помощи бедным и на пропитание работникам, они своим трудом поддержат благое начинание. Вокруг лавры начали строиться дома и больницы для раненых, странноприимные избы для приема беженцев из Москвы и других городов. Монастырские люди ездили по селам и дорогам, подбирая раненых и мертвых.

Женщины, которым монастырь дал приют и содержание, беспрестанно шили и стирали рубашки живым, ткали саваны умершим...

Почин Троицкого монастыря был именно тем импульсом, который вызвал отклик во всем Московском государстве.

Грамоты с призывом к соединению в противостоянии Смуте, воинская сплоченность и совместный труд - все это сделало Сергиеву обитель примером для Руси. Тот же дух отречения и самопожертвования, который вдохновлял троицких монахов и трудников, действовал в Нижнем. Нижегородское ополчение начиналось с отказа от личного стяжания, с обращения накопленных средств на "великое земское дело": Кузьма Минин с товарищами постановили брать с сограждан "третью деньгу" (третью часть личного богатства); остались сведения, что многие давали больше, чем требовалось, - одна вдова из 12 000 рублей отдала 10 000.

Нравственное сопротивление Смуте выражалось двояко: твердым стоянием в истине против предателей и разорителей веры и "наряда" (государственного порядка) и каждодневным служением ближним в духе любви и милосердия. И та, и другая форма подвижничества воплощены в деятельности святых, прославленных Русской церковью. Наверное, наиболее яркими образами национальной святости той страшной эпохи могут считаться священномученик Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси, и праведная Иулиания Лазаревская, муромская чудотворица.

Непобедимый

Современники называли Гермогена "твердым адамантом и непоколебимым столпом, крепким поборником по православной истинной христианской вере". В патриотической публицистике времен Смуты явственно звучит чувство вины перед патриархом: его подвиг оставался одиноким гласом вопиющего в пустыне - в пустыне страха и соглашательства. В грамоте, адресованной "всем народам Московского государства" (начало 1611 года), говорится: "А у нас святейший Гермоген патриарх прям, как сам пастырь, душу свою за веру христианскую полагает неизменно, и ему все христиане православные последуют, только неявственно стоят".

С еще большей экспрессией изображается одиночество святителя в "Новой повести о преславном российском царстве": "...Ныне один уединенно стоит и всех держит, а врагам сурово грозит. И иному некому пособить ни словом, ни делом: кроме Бога, Пречистой Его Матери и великих чудотворцев никаких других пособников не имеет. Те же, кто были его сынами и богомольцами и принадлежат тому же духовному сану, - те славою мира сего тленного прельстились, проще сказать, подавились, и на сторону врагов склонились, и творят их волю".

Вся совокупность деяний и посланий Гермогена рисует его не только "противу врагов крепким и непобедимым стоятелем", но и истинным политиком - принципиальным и в то же время способным к компромиссу. Легитимист и прагматик, патриарх Гермоген был готов пойти на многое, ради того, чтобы земля обрела законного царя. И лишь когда сквозь контуры долгожданной реставрации и стабилизации стал проступать абрис католического костела - наступил предел возможным уступкам патриарха. Закончился путь ответственного дипломата, находящегося в центре "переговорного процесса" - начался путь мученика...

Вполне возможно, что личные качества Гермогена - мужество и твердость духа, умение говорить правду в лицо - отчасти были унаследованы им от предков-казаков. Согласно одному из известий, он в молодые годы пребывал "в казаках донских, а после - попом в Казани". Впрочем, большинство исследователей считает, что Ермолай (таково мирское имя Гермогена) происходил из посадских людей. Родился он около 1530 года.

Начало священнического и архиерейского служения Гермогена связано с Казанской епархией - в те годы одной из самых "проблемных" в Русской церкви. Сам Гермоген свидетельствует, что в 1579 году он был священником казанской церкви св. Николая Тульского на Гостином Дворе. Именно ему выпала честь поднять на свои руки новоявленную икону Божией Матери Казанской. Примечательно, что эта икона, почитавшаяся как покровительница русского воинства, находилась в стане ополченцев Пожарского и Минина. С 1583 года Гермоген становится архимандритом главного монастыря епархии - Спасо-Преображенского.

В 1589-м, после учреждения в Москве патриаршества, статус Казанской епархии был повышен до митрополии. 13 мая 1589 года состоялось поставление Гермогена первым казанским митрополитом.

Глава Казанской епархии, как и другие русские архиереи, принимал участие в государственной деятельности. Подпись Гермогена стоит под Соборным определением о предизбрании на царство Бориса Годунова. Но царствование Годунова не принесло мира земле... Когда первый русский патриарх Иов, до конца поддерживавший династию Годуновых, был смещен Лжедмитрием, никто из архиереев не поднял голос в защиту слишком тесно связанного с прежним царем святителя. Но вскоре голос протеста церкви прозвучал. Гермоген первым воспротивился незаконному браку самозванца с католичкой Мариной Мнишек, требуя крещения невесты. За это владыка был исключен из членов Освященного собора и удален из Москвы.

Лжедмитрий I продержался на престоле менее года. После его свержения был низложен и Игнатий. Новый царь Василий Шуйский, ища поддержки, вызвал из изгнания мужественного митрополита. 3 июня 1606 года Русская церковь обрела нового патриарха - Гермогена. Среди многих вопросов, за решение которых энергично взялся предстоятель, на первом месте стояли "смирение и приведение к покаянию крамольников" (среди которых были не только мирские, но и церковные люди), повышение морального уровня духовенства, восстановление церковного благочиния. Патриарх не чуждался лично творить дела милосердия.

"Хронограф" 1617 года так рисует облик святителя: "Был же у него обычай - был суров в словах и во взгляде, но в делах и милостях ко всем был благосердным. И кормил всех во время трапезы своей, и доброхота, и злодея, наделяя их пищею и питием неоскудно. И подавал многую милостыню и нищим и ратным людям".

Когда в пределах России объявился новый самозванец, патриарх, стремясь поддержать государственный "наряд", разослал по городам увещевательные грамоты. Но силы этих посланий оказалось недостаточно. И Гермоген инициировал небывалый в истории акт национального покаяния: 20 февраля 1607 года в Успенском соборе при сослужении двух патриархов (престарелого Иова и Гермогена) состоялся обряд прощения.

Во время проникновенной церемонии люди со слезами каялись в грехе, измены царю Борису Федоровичу и его сыну Федору. Затем от лица Иова и Гермогена была прочитана разрешительная грамота, в конце которой звучал призыв к молитве, "да устроит Господь в царстве прежнее соединение".

Однако время подлинного очищения народного еще не пришло. В Москве росло недовольство Шуйским. 17 февраля 1609 года попытка свержения царя не удалась благодаря заступничеству Гермогена; но 17 июля 1610 года царь Василий был низложен и насильно пострижен в монахи (патриарх монахом называл князя Тюфякина, произносившего за Шуйского иноческие обеты). После этого престол остался вакантным, и москвичам пришлось присягнуть "слушать бояр и суд их любить". Наиболее подходящим кандидатом на престол патриарху представлялся юный Михаил Романов.

Однако в условиях, когда страна оказалась перед выбором - или воровское царство Лжедмитрия II, или призвание на престол иноплеменника, - патриарх, скрепя сердце, был готов примириться с меньшим из зол.

Под Смоленск, к осаждавшему город польскому королю Сигизмунду III, направилось Великое посольство. В Наказе послам от лица патриарха и Освященного собора, бояр и всей Русской земли говорилось, что они должны просить короля отпустить на Московское государство королевича Владислава - при обязательном условии его перехода в православие.

Мир с Речью Посполитой предполагалось заключить без потери Россией каких-либо территорий. Патриарх отправил с послами личное письмо Сигизмунду, где умолял короля отпустить сына в греческую веру.

Как известно, жадность и фанатичный католицизм Сигизмунда привели к срыву переговоров. Боярское правительство было готово пойти на любые уступки полякам и впустило в Москву гарнизон Жолкевского. От членов Великого посольства требовали отдаться на волю короля без всяких условий. Боярская клика послушно направила под Смоленск соответствующие указания. Но на новой грамоте, составленной в декабре 1610 года, отсутствовала подпись патриарха...

Один из польских приспешников, Салтыков, потребовал, чтобы патриарх благословил послов положиться во всем на королевскую волю, но получил решительный отказ. Летописец говорит, что Салтыков начал бранить Гермогена и даже угрожал старцу ножом. Но патриарх, осенив его крестным знамением, сказал громко:

"Крестное знамение да будет против твоего окаянного ножа, будь ты проклят в сем веке и в будущем".

Руководители посольства, митрополит Филарет Романов и князь Василий Голицын, отказались исполнять требования боярских грамот: "Теперь мы безгосударны, и патриарх у нас человек начальный, без патриарха теперь о таком великом деле советовать непригоже". За свою неуступчивость послы были отосланы в глубь польских владений.

После крушения миссии Великого посольства и смерти Лжедмитрия расстановка сил изменилась - главным врагом восстановления наряда в Московском государстве осталась Польша. Именно это, по мнению С. Ф. Платонова, заставило Гермогена открыто призвать соотечественников "на кровь". "По мановению патриарха во имя веры вставала и собиралась земля", - писал С. М. Соловьев.

Когда отряды Первого ополчения стали приближаться к Москве, Салтыков со своими сообщниками пришел к патриарху и сказал: "Ты писал по городам, велел идти к Москве, теперь напиши, чтобы не ходили". "Напишу, отвечал патриарх, - если ты, изменник, вместе с литовскими людьми выйдешь вон из Москвы; если же вы останетесь, то всех благословляю помереть за православную веру, вижу ей поругание, вижу разорение святых церквей, слышу в Кремле пение латинское и не могу терпеть".

После этого патриарх был взят под стражу. Условия его содержания все ужесточались...

К Гермогену еще не раз приходили требовать, чтобы он велел русским ратным людям идти прочь от Москвы, но патриарх оставался непреклонен: "Что вы мне угрожаете? - отвечал он. - Одного Бога боюсь".

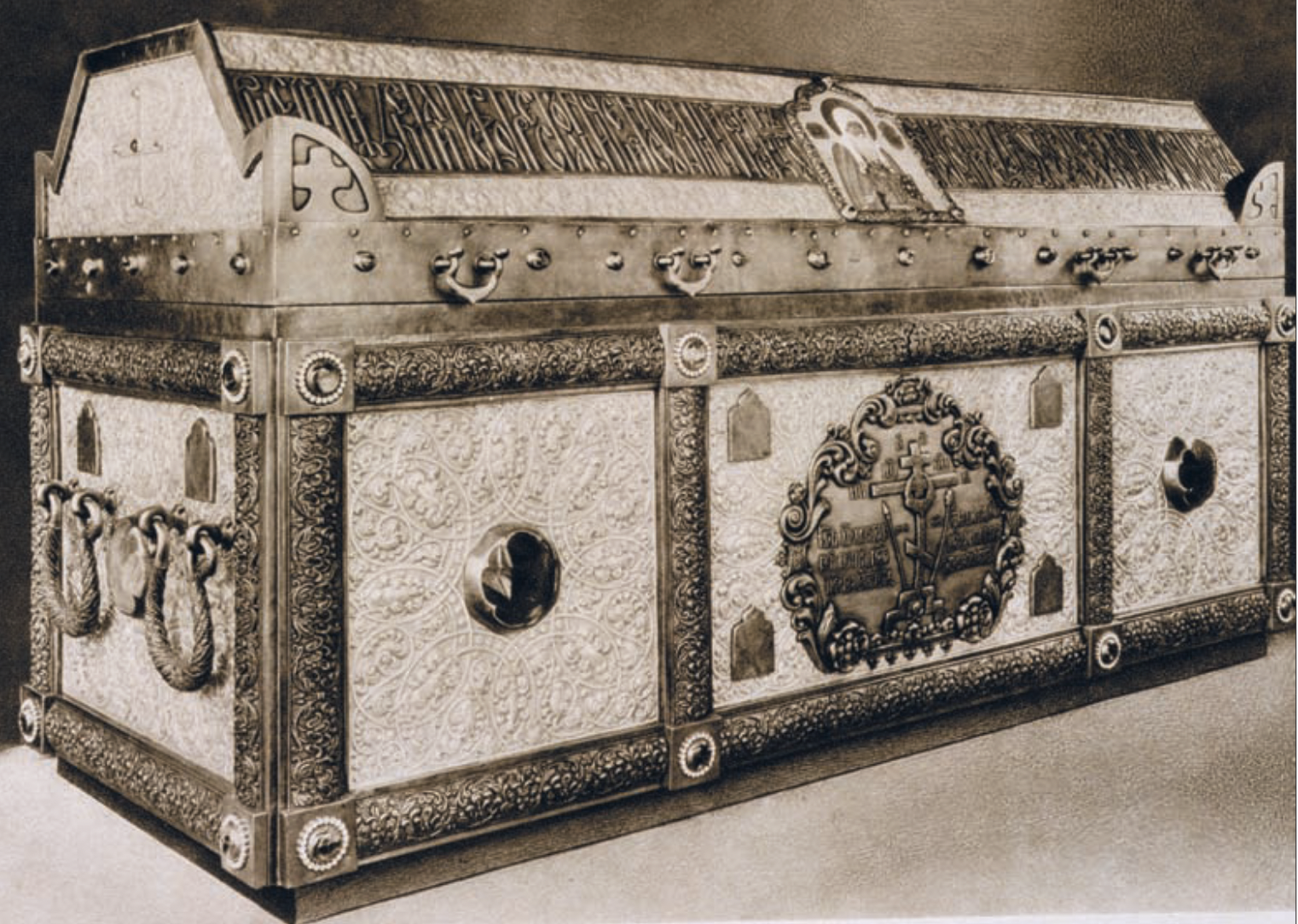

Последняя (по-видимому) грамота Гермогена написана в августе 1611 года. Патриарх призывает "не принимать Маринкина сына на царство", крепко стоять за веру, сохранять братство... Далее голос святителя глохнет в стенах кремлевских темниц. 17 января 1612 года святейший патриарх Гермоген "в велицем заточении к Богу отъиде". Летописи называют различные причины его смерти (голод и другие лишения). Но насильственный характер кончины святителя признают и русские, и польские авторы. При патриархе Никоне мощи Гермогена были торжественно перенесены из Чудова монастыря, где они покоились, в Успенский собор. Но канонизирован священномученик Гермоген был лишь в 1913 году, во время празднования трехсотлетия династии Романовых и на пороге новой русской Смуты...

Милостивая

В отличие от религиозно-государственного служения патриарха Гермогена подвиг святой Иулиании Лазаревской на первый взгляд не имеет столь мощного исторического, общенационального звучания. Однако, как пишет Г. П. Федотов, "самый подвиг праведной Юлиании в его смиренной красоте дает понятие о том, как глубоко Евангелие могло войти в совесть и преобразить жизнь древне-русского человека... Образ св. Юлиании должен бросить светлый луч во всякое слишком мрачное изображение московского XVII века".

Сказание о жизни Иулиании написано ее сыном, Каллистратом-Дружиною Осорьиным.

Это практически единственная дошедшая до нас биография древнерусской женщины, отличающаяся правдивостью в описании деталей домашней, частной жизни людей "предсмутного" и Смутного времени.

Иулиания была дочерью царского ключника Иустина Недюрева. Она принадлежала к тому же поколению, что и патриарх Гермоген, - родилась в 1530-е годы. Оставшись в шестилетнем возрасте сиротою, отроковица воспитывалась вначале бабушкой, затем теткой. Жизнь святой уже с детства была исполнена кротости и смирения. Житийное сказание сообщает, что "с младых ногтей Бога возлюбив", Иулиания прилежно соблюдала молитву и пост, за что бывала бранима от тетки и ее дочерей. - "Она же не поддавалась воле их, но все с благодарением выслушивала и в молчании уходила, потому что послушна была всякому человеку".

Характерная черта жизни святой - служение обездоленным. Замечательная рукодельница, Иулиания обшивала сирот, вдов и немощных, снабжала всяким добром больных. Когда Иулиании исполнилось 16 лет, ее выдали замуж за зажиточного дворянина Георгия Осорьина. Поместье Осорьиных находилась в селе Лазаревском в четырех верстах от Мурома. Родители мужа полюбили разумную невестку и поручили ей управление всем обширным усадебным хозяйством.

Ведя все "домовое строение", Иулиания находила время и возможности для усердной молитвы и для рукоделия ради милостыни. Когда муж подолгу бывал "на царских службах" в Астрахани, она ночами пряла и вышивала, а вырученные от продажи рукоделия деньги раздавала нищим и жертвовала на храмы.

Имея множество слуг и дворни, Иулиания не звала никого неполным именем, не позволяла подавать себе даже воды для омовения рук. Вину неразумных слуг она возлагала на себя.

Во время голода и моровой язвы, еще при Грозном, Иулиания просила у свекрови пищу якобы на завтрак и полдник, а сама все раздавала голодным нищим. Тайно от свекра и свекрови праведница своими руками мыла в бане больных, лечила их и молилась об их исцелении. Умерших она тоже обмывала своими руками и обряжала в погребальные одежды.

Иулиания прожила с мужем многие годы "во всей добродетели и чистоте".

После трагической гибели двух сыновей она просила Георгия Осорьина отпустить ее в монастырь, но он не позволил: нужно было продолжать вести дом, поднимать на ноги других детей.

Супруги решили жить вместе, а плотского общения не иметь. После же смерти мужа святая окончательно отвергла все мирское: "милостыню безмерную творила - так, что часто не оставалось у нее ни одной монеты. Но, занимая, она снова давала милостыню и в церковь каждый день ходила к пению. Когда же наступала зима, она у детей своих брала деньги, чтобы сшить себе теплую одежду, но и те раздавала нищим".

Так дожила праведница до времен царя Бориса, когда случился на Руси страшный голод - такой, что многие поедали скверных животных и человеческое мясо. В тот год в хозяйстве Осорьиных не пророс посеянный хлеб, издохли лошади и весь скот. Иулиания распродала все, что можно, и все равно как-то умудрялась подавать милостыню: "ни едина нища не отпусти тща".

Когда же в доме не осталось ни единого зерна - она переселилась в свою Нижегородскую вотчину, где голод не так свирепствовал. Из-за крайней скудости Иулиания отпустила на волю всю челядь; но "самые доброрассудные обещали с нею терпеть".

Оставшимся слугам Иулиания повелела собирать лебеду и кору с деревьев - из того печь хлеб. Этим хлебом Иулиания кормилась сама с детьми и слугами, питала и захожих нищих.

В. О. Ключевский писал: "Окрестные помещики с упреком говорили нищим: зачем вы заходите к ней? Чего взять с нее? Она и сама помирает с голоду. А мы вот что скажем, говорили нищие: много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, да и он не елся нами так всласть, как хлеб этой вдовы... Тогда соседи помещики начали подсылать к Ульяне за ее диковинным хлебом... И с удивлением говорили меж себя: мастера же ее холопы хлеб печь! С какой любовью надобно подавать нищему ломоть хлеба, чтобы этот ломоть становился предметом поэтической легенды тотчас, как был съедаем!"

В тяжкие годы начального периода Смуты Иулиания явила пример деятельного сострадания, душевной бодрости и стойкости духа: "и не изнемогла от той нищеты, но более прежнего весела была". Ей не суждено было видеть окончание смутных лет: праведница преставилась 2 января 1604 года. В 1614 году были обретены ее нетленные мощи, источавшие благоуханное миро.

...Огненное свидетельство об истине и дела милосердия - таким был ответ святой Руси на вызов Смуты. Как и в годы избавления от ордынского ига, подвижническое служение было самым действенным призывом к "Московского государства людям" - "быть бы вам между собою в соединенье и любви".

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем