25 января 1547 года (16 января по старому стилю) в Успенском соборе Московского Кремля венчался на царство великий князь Московский и Всея Руси Иван IV Васильевич. В правление царя Ивана Грозного все знаменательные события государственной и придворной жизни сопровождались пышными пирами, на которых присутствовала столичная знать и верхушка провинциального дворянства.

Иностранные послы, купцы и путешественники, принятые московским властелином, отмечали, что по окончании аудиенции государь произносил: "Я делаю вам милость приглашением откушать ныне хлеба-соли со мною!" После этих слов придворные служители провожали иноземного гостя в пиршественный зал. Впрочем, оказаться за царским столом мог любой, на кого обращал внимание Иван Грозный во время торжественных выходов в кремлевские соборы. Итальянский купец Рафаэль Барберини, посетивший Россию в 1565 году, вспоминал, что после утреннего дипломатического приема Иван IV в сопровождении богато наряженной свиты, насчитывавшей не менее восьмисот человек, отправился к обедне.

По Соборной площади Кремля царь шествовал "тихо и важно", а "свита за государем увеличивалась, потому что многих, кого встречал, особенно из военных, тоже приглашал откушать с ним того утра хлеба-соли". Немец-опричник Генрих Штаден, желая показать, что был приближен к грозному самодержцу, писал: "По возвращении великого князя на Москву я был ему представлен, когда он шел из церкви в палату. Великий князь улыбнулся и сказал: "Хлеба есть" (gleba gest), - этими словами приглашая меня к столу". Однако Штаден ни словом не обмолвился о пире у царя, не явиться на который он бы не посмел. Вероятно, опричник неоднократно слышал фразу-приглашение на государеву трапезу, но сам подобной чести не был удостоен.

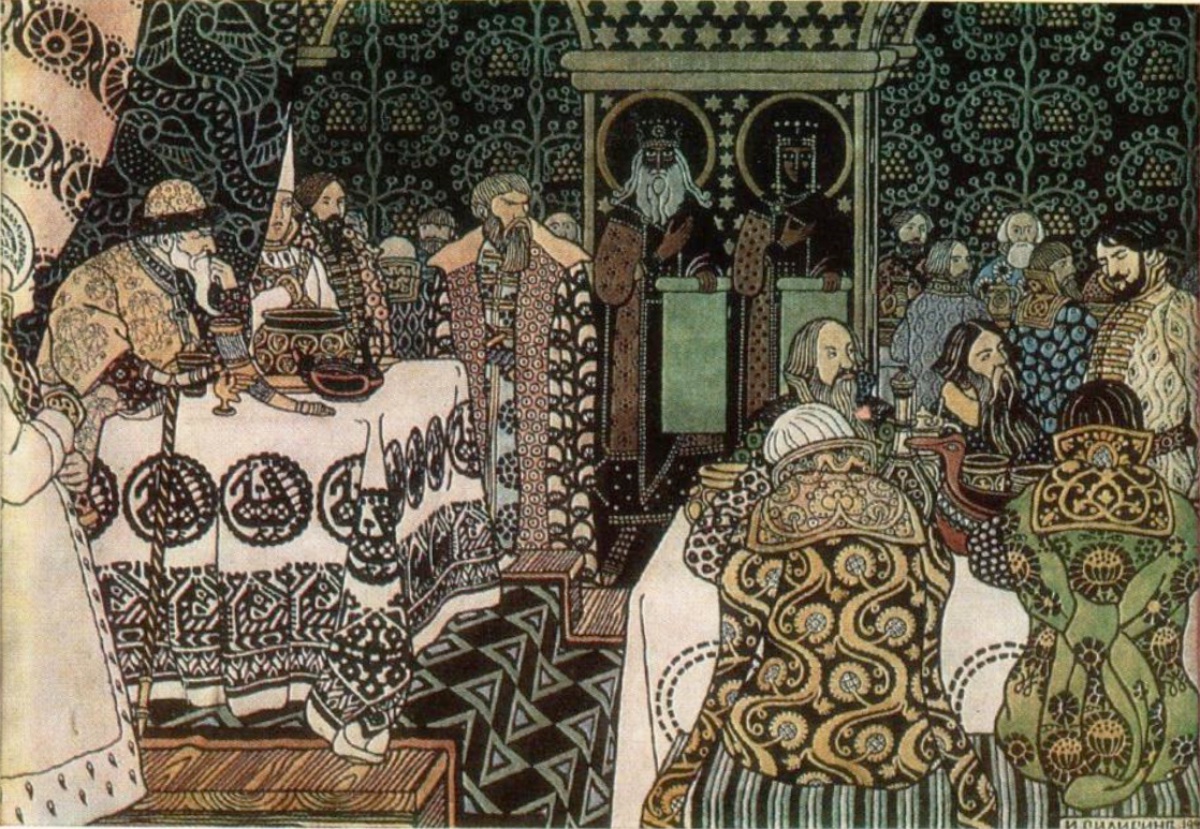

Великокняжеские застолья были тщательно продуманными и глубоко символичными действами. Прежде всего московские власти стремились поразить, даже ошеломить иноземных гостей богатством и величием государя всея Руси. Английский капитан Ричард Ченслер, побывавший в кремлевских палатах самодержца в 1553/54 году, вспоминал, что его провели в пиршественный зал через Золотую палату, в которой демонстрировалась дорогая посуда. В "обеденной палате" он увидел поставленные на возвышении по периметру столы; посреди помещения находился "поставец для посуды: он был полон золотых кубков, среди которых стояли четыре чудесных жбана, или кружки (crudences), как их здесь называют, ...высотой в добрые полтора ярда. У поставца стояли два дворянина с салфетками на плечах; каждый из них держал в руках золотую чашу, украшенную жемчугом и драгоценными камнями: это были личные чаши великого князя".

Суровые товарищи британского мореплавателя заметили, что на высоком столике в центре зала "лежал шар, поддерживавший другие меньшие, так что из них образовалась пирамида, сужавшаяся кверху. Тут же было множество драгоценных вещей, ваз и кубков, большею частию из самого лучшего золота. Особенно отличались четыре большие сосуда, до 5 футов в высоту". Англичане также обратили внимание на серебряные кубки-стаканы, которыми русский повелитель пользовался ежедневно. Соотечественник Ченслера капитан Антоний Дженкинсон обедал с московским царем 25 декабря 1557 года "в 6 часов (вечера. - И. М.) при свете свечей".

Иван IV и его гости пировали в "большом, прекрасном зале, посреди которого была квадратная колонна, очень искусно сделанная", то есть в Грановитой палате. Сюда заранее был доставлен "поставец с весьма богатым и роскошным серебром, которое не употреблялось (участниками застолья. - И. М.)". Дженкинсона особенно поразила "вещь из золота, длиною в 2 ярда с башнями и драконовыми головами на верху чеканной работы; тут же стояли золотые и серебряные бочонки с замками на втулках, очень искусно сделанные". Даже Барберини, во время странствий повидавший немало чудес, восхищался обилием дорогих, прекрасно сделанных столовых предметов. Он писал: "Почти по самой середине залы стоял буфет со множеством разной посуды, как-то: больших серебряных вызолоченных и без позолоты чаш и чашечек, больших тазов весьма странного вида, больших и тяжелых кубков для питья, из которых одни были плоскодонные и глубокие, другие на ножках, а между ними множество и таких чаш, какие у нас в употреблении, работы немецкой: замечательнее всего были там два большие серебряные бочонка, с позолоченными обручами; они стояли посредине буфета".

Еще большее изумление иностранных путешественников и дипломатов вызывало убранство пиршественных столов. Ченслер отметил: "Сервировка была очень богата: все подавалось на золоте не только ему самому (царю. - И. М.), но и всем нам, и блюда были золотые и очень массивные. Число обедавших в этот день было около 200, и всем подавали на золотой посуде". Это свидетельство подтвердили и подчиненные ему матросы, которые, прибыв на родину, рассказывали: "Все блюда и кубки для ста обедавших человек были из лучшего золота; а столы так обременены драгоценными сосудами, что даже недоставало места". Ему вторил Дженкинсон: "Вся посуда на моем столе была из золота и серебра; такая же посуда была и на других столах: кубки были из золота, украшенные каменьями, ценою не меньше 400 фунтов стерлингов каждый, не считая серебра, расставленного на столах".

В разрядах дипломатических приемов расположение столов и скамей в пиршественной палате четко не регламентировалось, но великий князь всегда восседал на особом возвышении.

Он определял места для фаворитов, остальные русские служилые люди размещались в соответствии с местническим счетом. При этом самой почетной считалась скамья справа от государя. По наблюдениям И. Е. Забелина, "вдоль этой лавки всегда накрывался и большой стол, так часто упоминаемый в разрядных записках и счетах местнических". Если обед давали в Грановитой палате, то "c левой стороны трона лавка заворачивала в угол: здесь ставился обыкновенно кривой стол. В меньшей Золотой и в Столовой палатах столы ставились наоборот, справа кривой, а слева большой. Это зависело от устройства залы и от удобства размещения".

В январе 1536 года правительница Елена Васильевна Глинская "в палате у Лазаря Святого" дала обед для Фатмы-Салтан, супруги помилованного казанского хана Шигалея, а пятилетний "князь великий ел з бояры в материне избе". Во время обеда Фатме-Салтан была оказана великая честь: она сидела от великой княгини-вдовы "с правой руки в угле". Рядом с ней усадили "великого князя Ивана сестру Петрову царевичеву дочь", далее расположились приближенные правительницы, "а иные боярыни в скамие сидели". На приеме 1553/54 года английские моряки обедали в центре зала напротив Ивана IV, а бояре и другие придворные - вдоль стен на невысоком помосте за четырьмя длинными столами, покрытыми "самыми чистыми скатертями". На торжественном ужине 1557 года присутствовали брат царя Юрий Васильевич, Владимир Андреевич Старицкий, митрополит Макарий, "молодой казанский царь". Все они и "несколько вельмож" окружали Ивана Грозного. Прочие приглашенные, числом до 600 человек, располагались за столами, расставленными по всей Грановитой палате.

Участник ноябрьского застолья 1565 года Барберини заметил: "Кругом поставлены были столы, накрытые скатертями кое-как и в беспорядке, потому что столы эти, один был высокий, другой низкий, тот узкий, тот широкий и самые скатерти тоже по ним". В тот вечер Иван Грозный разрешил некоторым любимцам сесть справа от него, иностранцам, в том числе и немцам-опричникам, было указано перейти за отдельный стол, прочие бояре "с шумом и в беспорядке" заняли "все остальные места за маленькими столиками да еще на другом конце того стола, за которым дотоле сидел сам государь один".

Датский посол Якоб Ульфельдт, посетивший Москву в 1578 году, отметил, что приглашенные на царский пир бояре "сидели за другими столами, мы же находились недалеко от царя по левую руку".

Иван IV являлся на пир в одеянии менее дорогом, чем на официальные приемы, но также великолепном. В 1553/54 году он возглавлял застолье "в серебряной одежде, на голове его сияла новая диадема (по сравнению с прежней золотой, которую англичане видели утром, на аудиенции. - И. М.)". Во время трапезы он продемонстрировал гостям еще две драгоценные короны. В 1565 году Грозный предстал перед иностранцами и подданными в "богатом" костюме, "но без короны, а только в шапке на голове".

Ульфельдт подчеркнул, что, готовясь к пиру, царь "снял прежнюю драгоценную одежду и надел другую, полотняную, темного цвета, на голове у него была шапочка из красной ткани, украшенная камнями". Прибывший вместе с ним царевич Иван также переоделся в "шелковую тунику" красного цвета, усыпанную драгоценностями. К обеду наследник престола облачился в более скромный наряд белого цвета.

Аналогично поступали участники царской аудиенции, приглашенные на пир. Но в то же время они были обязаны являться к столу в дорогих шубах и с украшениями. По свидетельству Ченслера, все, с кем он пировал, "были в белом", а товарищи британского капитана вспоминали об их "одеждах из дорогих мехов". Опричнику Альберту Шлихтингу запомнился боярин Федор Иванович Умной Колычев, который на цареву трапезу в Александрову слободу прибыл "прикрашенным и изящным в сопровождении 40 друзей и челядинцев, чтобы угодить желанию государя и снискать его милость".

Придворная жизнь требовала от русских служилых людей больших расходов. Средств на новые пышные костюмы у бояр и дворовых детей боярских не хватало, а присутствовать на величественных церемониях было необходимо. Из трудной ситуации нашли неординарный выход. С древнейших времен богатства князя считались коллективной собственностью подчиненного правителю народа. Чувствуя приближение смерти или пытаясь заручиться поддержкой населения в борьбе за власть, древнерусские князья раздавали общинникам годами накопленное имущество. Эти архаичные представления сохранились и в Московской Руси. Здесь государеву казну также рассматривали не как личное имущество царя, а как общенародное достояние. Именно поэтому, как верно подметил современник Ивана Грозного военный инженер и историк на польской службе Александр Гваньини, "в кладовой великого князя хранится много пышных одежд, которые он дает на время всем и каждому из своих придворных на какое-нибудь торжество или для приема иностранного посла.

Да и другие знатные лица, собираясь на дружественную пирушку, или на свадьбу, или на ежегодный праздник какого-нибудь святого и желая одеться торжественнее и пышнее, берут себе одежду из кладовой великого князя и платят установленную цену за временное пользование ею. Потом взявший возвращает одежду кладовщику в неповрежденном виде, а если она окажется кое-где запачканной, то виновника заставляют отсчитать деньги за нее, согласно оценке вразумляют розгами, чтобы не допускал этого в дальнейшем". Об обычае выдавать боярам казенные наряды для дипломатических приемов писал также посол римского папы Антонио Поссевино, посетивший Москву в 1582 году.

Не знавшие об этих порядках иноземцы удивлялись богатству и великолепию свиты великого князя Московского. Иностранные дипломаты и купцы также восторгались одеяниями придворных, обслуживавших гостей. Кравчие, стольники и чашники легко и плавно двигались между столами, четко исполняя обязанности. Их длинные широкие платья из дорогих заморских тканей, расшитые замысловатыми узорами, мягко шелестели и сверкали в отблесках свечей. Головы придворных чинов украшали высокие, расширявшиеся кверху шапки. Во время обеда "обслуживающий персонал" трижды менял одежды, являясь приглашенным на государев пир то в "золоте", то в "серебре", то в цветных шелках.

Трапеза представляла собой не столько процесс поглощения пищи, сколько сакральное ритуальное действо. На столах, к которым подводили гостей, не было хлеба и соли. Пир начинался с торжественного выноса в зал этих священных продуктов. Государь трижды осенял себя крестом и приступал к процедуре раздачи хлеба. Ченслер свидетельствует: "Прежде чем были поданы яства, великий князь послал каждому большой ломоть хлеба, причем разносивший называл каждого, кому посылалось, громко по имени и говорил: "Иван Васильевич царь Русский и великий князь Московский жалует тебя хлебом". При этом все должны были вставать и стоять, пока произносились эти слова. После всех он дал хлеб маршалу (вероятно, имеется в виду дворецкий или кравчий. - И. М.), тот ест его перед его великокняжеской милостью. Кланяется и уходит". Принимая дар от царя, пожалованный гость немедленно вставал, а вместе с ним поднимались и все остальные участники застолья.

По свидетельству Барберини, "тут происходила немалая суматоха, потому что по тамошнему обычаю, когда государь велит что-нибудь кому подавать, все тотчас встают, и эта церемония беспрестанно вставать и снова усаживаться продолжалась минут по крайней мере восемь, и во все это время никто не смел начинать есть". Затем следовал акт раздачи лебединого мяса, подробно описанный английскими моряками:

"Когда посылки (хлеба. - И. М.) кончатся, входит придворный в сопровождении прислужников и, поклонившись князю, ставит на стол на золотом блюде молодого лебедя (cignellum); чрез полминуты снимает со стола и отдает кравчему с семью товарищами, чтобы нарезали кусками. Потом блюдо ставится на стол и предлагается гостям с прежнею торжественностью".

Далее царь жаловал гостей вином. Англичане рассказывали соотечественникам, что "у прислуживавших князю ниспускались с плеч самые тонкие полотенца, а в руках были бокалы, осыпанные жемчугом...(Государь. - И. М.) обыкновенно выпивает бокал до дна и предлагает другим". Барберини по этому поводу заметил: "...всем нам, иностранцам, подан был большой и широкий кубок с вином от государя: поэтому снова надобно было вставать".

Подняв кубок с пожалованным вином, гость, в свою очередь, провозглашал тост за здравие царя. Согласно Гваньини, "на пирушках, осушая друг с другом кубки, прежде всего пьют за здравие великого князя и, называя его по имени и перечисляя титулы его владений, желая всяческого благополучия и счастья, обыкновенно того же самого желают ему все вместе и каждый в отдельности и до трапезы и после нее".

Участник пира, отмеченный царем, мог только приложиться к вину или же должен был выпить его до дна - степень опьянения гостя контролировал самодержец. По прихоти властелина или заранее продуманному им расчету гость мог упиться до беспамятства и выболтать сокровенные политические тайны. Иногда царева "милость" приводила к трагическим последствиям.

Летом 1564 года, разгневавшись на воеводу князя Дмитрия Овчину Оболенского, Иван Грозный пригласил его на обед и предложил выпить чашу вина за здоровье царя. "Наполненный медом, этот кубок доходил своими размерами приблизительно до шестнадцати кварт". Боясь гнева самодержца, служилый человек, "надув щеки и расширив горло, ...пьет с такой жадностью, что переполненные внутренности изрыгнули мед обратно, и все же при этом он проглотил только половину чаши". Коварный венценосец "не проявил немедленной своей ярости, но наподобие ласкающейся собаки, слегка упрекнул князя за нерасположение к себе" и позвал подданного спуститься в винные погреба. Захмелевший князь последовал совету повелителя.

В царских запасниках "ожидали его псари, подготовленные и наученные тираном, чтобы, как только войдет князь Овчина, задушить его. Это и было исполнено".

Любознательные британские мореплаватели, осматривавшие Москву, пытались выяснить у русских, каково значение обрядов, исполнявшихся в начале государевых пиров. Им пояснили, что "царь посылает посылки и называет (служилых людей. - И. М.) по именам для того, чтобы показать, что каждого хорошо знает, и чтобы тем обнаружить свою расположенность". Ино- странцы изумлялись: "Какую нужно иметь память, чтобы удержать столько различных названий!" Связь со служилым сообществом, проявление государевой милости к каждому подданному - только один аспект обряда раздачи хлеба, мяса и вина за великокняжеским столом. Более архаичный смысл этого обряда состоит в том, что русский самодержец, как некогда восточнославянский князь, посредством ритуальной пищи передавал приглашенным на трапезу часть своей божественной силы, а они, в свою очередь, желая ему здоровья и благополучия, подпитывали его сверхъестественную сущность и усиливали могущество. Этим достигалось нерасторжимое единение царя с народом, а значит, обеспечивалось благоденствие всей Русской земли.

По завершении раздачи сакральной пищи начинался собственно пир. Придворные чины вносили в зал все новые яства и напитки, плотно заполняя ими столы. Ошеломленный происходившим Барберини писал: "Потом вошло человек двадцать прислуги; они несли огромные блюда с разными жаркими, как то: гусями, бараниной, говядиной и другими грубыми мясами, но, подошедши к государеву столу, все они снова поворотили назад и скрылись со всеми этими блюдами, не подавая никому; вскоре же потом они снова явились, и уже в большем числе, и несли как прежние, так и другие мясные кушанья, но уже нарезанные кусками на блюдах; когда таким образом принесли и обнесли кругом по всем столам, тут только начали мы, наконец, есть. Между тем прочие слуги беспрестанно суетились, ставя на столах большие и малые кубки с медом и другими напитками; по временам снова подавалось какое-нибудь мелкое блюдо; но без соблюдения малейшего порядка, которому блюду следовать прежде, второму или третьему".

Его слова подтверждает датский посол Ульфельдт: "Все столы были настолько тесно заставлены серебряными кубками и блюдами, что совсем не оставалось свободного места, но блюдо ставилось на блюдо, чаша на чашу, одновременно нам подавалось много различных яств, так же, как и разные виды меда". Иноземец насчитал 65 видов подач, причем с неудовольствием отметил: "А так как число блюд было бесконечным, то и вставаниям не было конца, ведь сколько раз подавались [блюда], столько же раз нам нужно было подниматься... И среди них [бояр] не было недостатка в тех, кто придирчиво следил за нами, требуя, чтобы мы оказывали честь [их] царю".

Итальянцу и датчанину вторит хорошо изучивший нравы двора царя Федора Иоанновича английский посланник Джильс Флетчер. Уроженец туманного Альбиона подсчитал, что во время каждодневных трапез самодержцу подавали до 70 блюд, которые, по мнению англичанина, были приготовлены "довольно грубо, с большим количеством чесноку и соли, подобно тому, как в Голландии. В праздник или при угощении какого-либо посланника приготовляют гораздо более блюд.

За столом подают вместе по два блюда и никогда более трех, дабы царь мог кушать их горячие, сперва печенья, потом жареное, наконец, похлебки". Разумеется, процедура приема пищи в конце XVI века мало изменилась по сравнению со временем правления Ивана IV.

Флетчеру удалось также проникнуть в тайны служб, отвечавших за безопасность и здоровье великого князя Московского и его гостей. Дипломат заметил, что "каждое блюдо, как только оно отпускается к накладчику, должен прежде отведать повар в присутствии главного дворецкого или его помощника. Потом принимают его дворяне - слуги, называемые жильцами, и несут к царскому столу, причем идет впереди их главный дворецкий или его помощник. Здесь кушанье принимает кравчий (Erastnoy), который каждое блюдо дает отведывать особому для того чиновнику, а потом ставит его перед Царем".

Прежде чем попробовать еду или отпить вина, Иван Грозный всякий раз осенял себя крестным знамением. За столом он пользовался ножом "длиной в половину локтя" и деревянной ложкой, часто прикладывался к меду и вину, которые в золотых чашах, украшенных жемчугом, подавал стоявший рядом кравчий.

Державный властелин рассматривал застолье как продолжение дипломатического приема или прерванной политической беседы. Так, вернувшихся из польского плена князей Осипа Щербатого и Григория Борятинского он на пиру расспрашивал об обстановке во враждебной стране. В другой раз, обратившись через переводчика к Ульфельдту, Иван IV сказал, что осведомлен о тяжелом пути, проделанном иностранной миссией, и пообещал дипломатам предоставить все необходимое для проживания их в Москве. О том, что на великокняжеских пирах обсуждались вопросы государственной важности, было известно и рядовому населению Московского государства. Поэтому Грозный Царь Иван Васильевич - герой исторических песен, сложенных русскими средневековыми людьми, - именно на трапезах рассуждает об искоренении измены в Великом Новгороде или разрешает храбрецам вступить в поединок с затаившимся врагом - Кострюком.

- У нас было на святой Руси,

- На святой Руси, в каменной Москве,

- Стояли палаты белокаменные:

- Полы во палатах белорыбицывые,

- Столы во палатах белодубовые,

- Разостланы скатерти браныя,

- Поставлены яства сахарныя.

- За теми столами за дубовыми

- Сидит же наш батюшка Грозный

- Царь,

- Грозный Царь Иван Васильевич;

- Он и пьет и ест - прохлаждается,

- Он и хвалится - восхваляется:

- "Сдержал же я землю Свято-

- русскую!

- Скрепил же я мать каменну Москву!

- Я вынул измену из Нова-города,

- Из Новаго Города Низовскаго!" -

пели во второй половине XVI века.

Во время придворных (но не дипломатических) трапез самодержец щедро одаривал придворных, что воспринималось как проявление величайшей милости, потому что вещи из государевой казны содержали в себе часть сакральной силы властелина. По свидетельству Шлихтинга, вернувшийся из поездки к польскому королю боярин Федор Умной Колычев был "благосклонно" и "ласково" принят самодержцем. "После роскошного приема тиран напоил его до опьянения, одарил мехами и платьями огромной ценности и отпустил весьма милостиво, поручив ему вместе с остальными воинами заботу о городе Москве". Правда, на обратном пути боярин был ограблен заранее подосланными царем слугами. Вышеупомянутые Щербатый и Борятинский "были радостно встречены тираном, и он просил их к себе обедать. Пока они сидели за столом, он подарил обоим по шитому золотом платью, подбитому собольим мехом, и куньи шапки и пил за их здоровье из серебряных чаш".

В период опричнины придворные застолья отличались показной грубостью, нередко сопровождались непристойными шутками и песнями, дикими выходками царя и его фаворитов.

Шлихтинг зафиксировал сцену, произошедшую во время одного из таких обедов. Ему неоднократно приходилось наблюдать за проделками спальника Гвоздева, который "имел обычай потешаться и шутить за столом до такой степени неблагородно и бесстыдно, что от этой грязи и срама непристойно и писать об этом". Однако Ивану Грозному удалось "перешутить" бессовестного весельчака. Однажды в разгар пира царь облил придворного отваром кипящей капусты. Затем, схватив нож, вонзил его в кричавшего от боли спальника. Раненого вынесли во двор. Грозный, убежденный в том, что поступил остроумно и развеселил гостей, рассмеялся, но тем не менее велел позвать врача. Однако помощь лекаря не потребовалась: Гвоздев уже испустил дух. Тогда царь, махнув рукой, констатировал: "Так пусть убирает его дьявол, раз он не пожелал ожить".

Шумные изобильные пиршества второй половины XVI века продолжались до трех часов и более. Когда они подходили к концу, государь снова называл участников трапезы по именам и рассылал им чаши с вином. Затем следовала процедура прощания. Придворные чины начинали убирать посуду и скатерти, пировавшие с шумом поднимались из-за столов и, держа в руках шапки, по очереди подходили к самодержцу. По свидетельству Барберини, присутствовавшие вместе с ним на царской трапезе иностранные дипломаты с пожалованными кубками вина приближались к Грозному "и, обернувшись спиной к государю, отходили от него шагов за несколько, где, вдруг остановясь, снова оборачивались к нему лицом и преуниженно кланялись ему по-турецки; потом выпивали все до дна, либо отведывали только, как кому было угодно; потом отдавали кубок присутствующим и, не говоря ни слова, уходили". Гасили свечи, и запьяневшие люди в беспорядке толкали друг друга в темных переходах дворца, пытаясь быстрее выбраться на крыльцо. Спустившись на двор, они, шатаясь и спотыкаясь, брели до стоявших в отдалении верховых лошадей и повозок, потому что этикет московского двора предписывал приближаться к государевым покоям только пешком.

В непогоду их красивые кожаные сапоги с загнутыми носами и полы дорогих шуб увязали в "грязи, которая была по колено". Дипломаты возвращались на тщательно охранявшиеся подворья, куда на следующий день прибывали служилые люди и приказные деятели с яствами и медом - царскими подношениями.

Что почитать

- Путешествие в Московию Рафаэля Барберини в 1565 году - Сказания иностранцев о России в XVI и XVII веках. СПб. 1843.

- Штаден Г. Записки немца-опричника М. 2002.

- Первое путешествие англичан в Россию в 1553 году. Соч. Климента Адама. СПб. 1838.

- Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Л. 1983.

- Ульфельдт Я. Путешествие в Россию М. 2002.

- Забелин И. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. Т. 1. Ч. II. М. 2000.

- Новое известие о России времени Ивана Грозного. "Сказание" Альберта Шлихтинга. Л. 1935.

- Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М. 1983.

- Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л. 1980.

- Флетчер Д. О государстве Русском, или образе правления русского царя (обыкновенно называемого царем московским). СПб. 1906.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем