Иностранные наемники - артиллеристы и пехотинцы состояли на русской службе уже в XVI столетии. По окончании Смуты иноземцы несли воинскую службу в составе особых рот - подразделений, целиком укомплектованных выходцами из-за рубежа. Однако в начале 1630-х годов перед иностранными военными была поставлена иная задача - обучать "иноземному строю" русских людей. Катализатором военной реформы стала Смоленская война 1632-1634 годов.

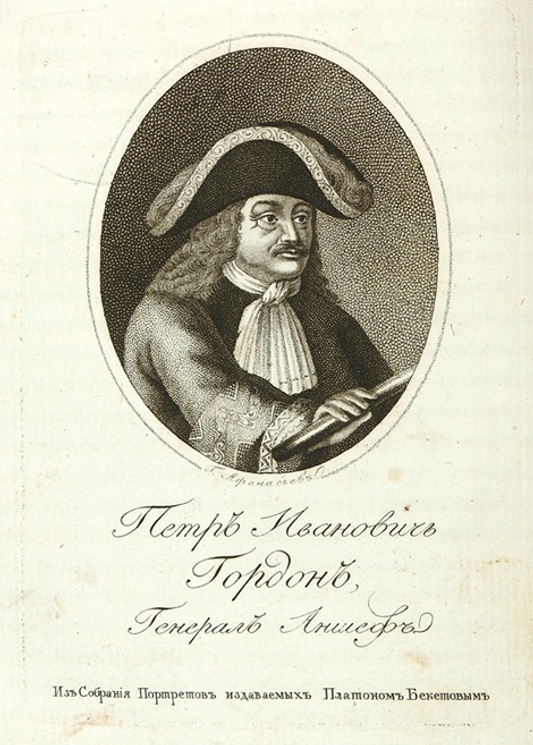

В. И. Суриков. Утро стрелецкой казни. Фрагмент. Среди персонажей картины художник изобразил генерал- лейтенанта Гордона. Еще в 1689 году генерал во главе Бутырского полка перешел от царевны Софьи Алексеевны на сторону царя Петра I, а в 1698 году подавил восстание стрельцов. Справа, за спиной Гордона, Суриков нарисовал самого себя. - С. Э.

Возвращение русских земель, утраченных в Смутное время, рассматривалось московским правительством как приоритетное направление государственной политики. Было очевидно, что иными средствами, кроме военных, этот вопрос разрешить невозможно. Поднять боеспособность русского войска должны были спешно создаваемые под руководством выходца из Шотландии полковника Александра Лесли пешие "солдатские" и конные "рейтарские" полки. Кроме того, для участия в Смоленском походе полковнику Лесли велено было набрать за границей четыре полка наемной пехоты с опытными командирами. Начавшись удачно для русского оружия, кампания завершилась поражением и капитуляцией армии воеводы Шеина под Смоленском. И хотя попытка использовать иностранные наемные войска потерпела неудачу, московские власти продолжали призыв на русскую службу иностранных офицеров, но уже в качестве командиров - инструкторов, обучавших "иноземному строю" русских людей.

Потребности Московского государства в военных кадрах постоянно менялись, соответственно менялись и инструкции воеводам пограничных городов. Так, например, в 1636 году в Новгород был направлен указ, который предписывал всех иностранных офицеров, прибывших в город из-за рубежа, отсылать назад, не вступая в переписку с Москвой, потому что "у государя с окрестными государствы войны нет, и без службы им в Московском государстве быть не для чего". В 1639 году по "украинным городам" разослали распоряжение не пускать в Россию иноземцев, если они "не больших чинов начальные люди". Похожее приказание в 1642 году получил псковский воевода. Однако уже в 1647-м во Псков последовал указ возобновить пропуск в Россию "воинских немец", но не всех: иностранных офицеров чином от полковника до поручика велено было отсылать назад, "а которые скажутца менши тех чинов и простыми солдаты" принимать.

Определить национальный состав иностранных военных в России XVII века непросто. В материалах приказного делопроизводства служилые выходцы из Западной Европы зачастую назывались просто иноземцами или "немцами" (в XVII веке национально обезличенное понятие). Документы, в которых национальность иноземцев указывалась, свидетельствуют о присутствии в Московском государстве выходцев из большинства стран Западной Европы: немцев - уроженцев германских государств, "Цесарской земли" и Прибалтики, подданных английской короны (англичан и шотландцев), голландцев, датчан, шведов.

Значительно реже упоминаются французы, швейцарцы и итальянцы, практически не встречаются испанцы и португальцы. В составе так называемых "бельских немцев", сдавшихся в плен в 1614 году при осаде крепости Белой и перешедших на русскую службу, находилась группа ирландцев - "ерлянских немец".

Принято считать, что среди иностранных военных численно преобладали выходцы из германских земель. В 1678 году путешественник Б. Таннер отмечал, что большую часть населения Немецкой слободы составляют немцы (военные владели в слободе 70 процентами дворов).

Мнения о том, что "большинство принадлежало к немецкой национальности", придерживался и историк слободы С. К. Богоявленский на основании того, что "ходовым языком в слободе был немецкий". На национальный состав иноземцев на русской службе не мог не влиять переизбыток военных кадров, сложившийся в Европе вследствие Тридцатилетней войны. Главной же ареной и основным поставщиком кадров для наемных армий на протяжении почти всего хода войны были немецкие земли.

Значительную по численности группу среди "воинских немец" составляли подданные английской короны - "аглинские и шкотские немцы". Любопытные наблюдения принадлежат шведскому военному агенту капитану Эрику Пальмквисту. В 1674 году он старательно наводил справки о русском войске, обращая внимание не только на численность иностранных офицеров, но и на их национальность. Интерес разведчика вызывала в первую очередь верхушка командного состава. Среди старших офицеров (от полковника до майора), чью национальность Пальмквист указал, фигурируют 15 немцев и 10 лиц с немецкими фамилиями из Риги и Лифляндии, 14 англичан, 6 голландцев, по одному французу, итальянцу и выходцу из Норвегии1.

Навербованные в Западной Европе "воинские немцы" начали прибывать летом 1631 года. В апреле 1632-го в четырех "немецких" полках числился 3461 "воинский иноземец". Небольшие группы наемников продолжали прибывать и позднее. Всего во время Смоленской войны в Россию выехало около 3800 иностранных солдат и офицеров. После окончания войны большую часть наемников уволили со службы и отправили за рубеж.

В зависимости от политической обстановки московские власти увеличивали или сокращали численность военно-служилых иноземцев. В середине 1650-х - начале 1660-х годов в связи с военными действиями против Польши русское правительство приглашало и охотно принимало на службу иностранных офицеров. Имперский дипломат Августин Мейерберг писал: "В 1662 году, кроме двух полных генералов и двух генерал-майоров, я мог бы прочитать записанные в моей памятной книжке имена более ста иностранных полковников, многих подполковников и майоров и назвал бы почти бесчисленное множество капитанов и прапорщиков". Во второй половине 1660-х годов численность иностранных офицеров заметно сокращается. Западных наемников во множестве привлекают на русскую службу во время войны с Турцией в 1670-е годы, но в начале 1680-х в связи с заключением Бахчисарайского мирного договора их количество вновь сокращается. В 1682 году в ведении Иноземского приказа остается всего 381 иноземец. Периоды активной вербовки "воинских немец" совпадают со временем подготовки Крымских и Азовских походов. В 1696 году численность иностранных военных в составе русской армии составляла почти тысячу человек (231 в кавалерии и 723 в пехоте), среди них 7 генералов и 124 полковника2.

Все без каких-либо исключений иностранцы на территории Московского государства подчинялись российским законам. Лишь единожды московское правительство отступило от этого правила. Одним из условий службы западных наемников, прибывавших для участия в Смоленской войне, было право "судом... ведати полковникам их и судьям, по их обычаям, как то в ратных делех у них ведется; а в Московском государстве у них тех их обычаев не отводити". Проблема возвращения русских земель стояла настолько остро, что московские власти условие приняли. Отказавшись от права судить наемников, русское командование лишилось мощного рычага дисциплинарного воздействия на иноземцев, что имело тяжелые последствия. В критический момент кампании наемники вышли из подчинения воеводы Шеина. Часть "немцев" перешла на сторону противника, а оставшиеся в русском лагере оказывали давление на воеводу, склоняя его к скорейшей капитуляции. После окончания Смоленской войны практика подсудности иноземцев в России "своему немецкому воинскому праву" не получила продолжения.

Оценка совершенных иностранцами деяний соответствовала русской правовой традиции XVII века. Например, дуэли в среде иностранных офицеров воспринимались русскими властями как "душегубное дело", категорически запрещались и преследовались как уголовные преступления. К иноземцам, равно как и к русским людям, в зависимости от тяжести совершенных деяний, применялся весь спектр следственных действий, включая и пытки.

На протяжении XVII столетия выезжавшие в Россию западноевропейские специалисты были для русского правительства источником постоянного беспокойства. Духовные власти подозревали иноверцев в намерении сеять среди русских людей "ересь", а светские опасались угрозы измены и шпионажа.

Запрет осматривать русские крепости и фортификационные сооружения распространялся в основном на иностранных дипломатов и купцов и не касался военно-служилых иноземцев. Иностранные офицеры не просто обучали русских солдат, но и принимали участие в боевых действиях. В случае осады крепостей противником "немецким" офицерам в составе гарнизонов предстояло участвовать в их обороне. Кроме того, сами иностранные специалисты активно участвовали в проектировании, строительстве и модернизации оборонительных сооружений. В 1650 году жители Пскова в своей челобитной писали государю о "подозрительных" действиях английского полковника Александра Краферта, который "во Пскове городовых всяких крепостей и наряду осматривал". В ответной грамоте из Москвы говорилось, что полковник Краферт служит государю "и подал чертеж, какие во Пскове крепости и бой учинить, в городе и около города". Власти не скрывали оборонительные сооружения от "воинских немец", состоящих на русской службе. Вероятно, поэтому в пограничных городах они следили, а иногда и открыто препятствовали общению иностранных дипломатов с наемными офицерами. Впрочем, отсутствие запрета осматривать крепости вовсе не означало доверия русских властей к иностранным военным специалистам.

Зимой 1649 года шведский резидент Карл Поммеринг писал королеве: "Русские очень боятся, что их... иностранные офицеры более держат сторону вашего королевского величества, чем сторону великого князя (царя Алексея Михайловича. - С. О.)"3.

Худшее, что мог сделать состоявший на русской воинской службе "немец", - это дать заподозрить себя в намерении нелегально покинуть страну. Побег за границу и даже умысел на него фактически приравнивались к измене. Малейшее подозрение вызывало крайне жесткую реакцию русских властей. Таннер излагает историю некоего иностранного "геометра или учителя артиллерии", который пожелал вернуться на родину: "Несчастный за одну только мысль об отъезде заплатил столь тяжело, что едва не лишился жизни. Они (русские. - С. О.) знали, что ему ведомы все их укрепления, боялись измены... судили его и приговорили перебить ему руки и ноги... а правую (руку) отсечь совсем"4.

Иноземцам приходилось постоянно учитывать подозрительность русских властей. По словам да Ченеды (1657), страх перед правительством в среде московских иноземцев был силен настолько, что они "не смеют просить об отставке, или говорить, или делать что-либо, чем могли бы показаться подозрительными"5. Поступив на русскую службу в 1661 году, капитан шотландец Патрик Гордон был недоволен своим жалованьем, которое выплачивалось упавшей в цене медной монетой, и решил потребовать увольнения. Но полковник Крафуирд (Краферт) поспешил отговорить его, заявив, "что попытка уехать из России приведет к его гибели, так как русские могут подумать, что... Гордон имел только целью собрать нужные сведения и затем вернуться... его не только не отпустят из России, но еще зашлют или в Сибирь, или в другое отдаленное место"6.

Французский врач де Ламартиньер, в 1653 году сопровождавший компанию датчан, скупавших пушнину на русском Севере, случайно встретился с группой таких ссыльных. В одном из них он с трудом узнал своего прежнего знакомого. "Он лотарингский дворянин, офицер московитского конного полка... великий князь заподозрил его в измене и сослал в Сибирь на три года"7. Впрочем, некоторым иностранным офицерам удавалось выхлопотать разрешение на время выехать за рубеж для взыскания долгов или участия в разделе наследства. Реакция правительства на подобные просьбы зависела от международной обстановки, степени доверия к тому или иному иноземцу, от того, оставалась ли в России его семья...

Приехав в Московское государство, иноземец оказывался полностью во власти русского правительства. Условия заключенного с ним договора выполнялись ровно в той мере, в какой они соответствовали интересам властей. Наиболее явно это обнаруживается в вопросе о продолжительности службы иноземцев. Редкий иностранный путешественник, писавший о положении "немцев" в России XVII века, не отмечал "коварства" русских властей по отношению к иностранным офицерам. Въехавший служить на несколько лет иностранец, если "служба его государю годна", мог быть задержан на десятилетия, а то и пожизненно. Попытки иностранных монархов заступаться за своих подданных, как правило, успеха не имели.

Участник британского посольства 1663-1664 годов в своем сочинении приводил пример оружейного мастера Кальтофа (Кальтгоф), который был вынужден оставаться в Москве, несмотря на просьбы английского короля и вмешательство посла. С требованием отпустить за рубеж генерала Николая Баумана (выехал в 1657 году) к царю Алексею Михайловичу в 1663 и 1665 годах тщетно обращался датский король Фридрих III, а после его смерти и Христиан V. Бауман получил отставку только в 1671-м и лишь после того, как заверил власти, что не может служить из-за старости и болезней.

В 1683 году Патрик Гордон, будучи уже генералом и имея при себе письмо от английского короля, обратился к В. В. Голицыну с просьбой об отставке, был вынужден взять ее назад под угрозой опалы и разжалования в прапорщики.

Иногда иностранцам-военным прекращали выплачивать жалованье, предоставив выбор: жить в Москве "на своих проторех" либо ехать на родину. "Прибылыми немцами" власти располагали по своему произволу, мало считаясь с условиями, заключенными при въезде. Оказавшийся в России иноземец мог быть призван властями "в службу" независимо от его желания. Так, в 1696 году у капитанов иностранных кораблей, зимовавших в Архангельске, потребовали выдать по одному члену экипажа для службы под Азовом.

Иностранных офицеров, доказавших свою неспособность или нежелание служить, высылали из страны. В 1667 году группа из 11 иностранных офицеров (в том числе три полковника) самовольно оставила свои полки в Галиче и приехала в Москву. Иноземцев было велено лишить жалованья за несколько месяцев и отпустить из России, "а будет вскоре не поедут, выслать их с Москвы за приставы (принудительно. - С. О.)"8.

Среди иностранных офицеров на русской службе встречались и представители знатных европейских родов, например потомок шотландского королевского рода полковник Вилим Брюс. Но каково бы ни было происхождение или заслуги иноземца, причисление его к русскому нобилитету становилось возможным лишь после принятия им православия. Выяснением происхождения таких "новокрещенов", определением его места в сословной структуре Московского государства занимался Посольский приказ.

Ехать в далекую "Московию" на государеву службу иностранных офицеров "приговаривали" русские дипломаты и агенты из числа "служилых" и "торговых" иноземцев. Немало западноевропейских офицеров, "услышав государеву милость", сами являлись к русскому рубежу, предлагая царю свои услуги. По прибытии в приграничный город иноземец подвергался "распросу" представителями местной администрации, объявлял о цели своего приезда, рассказывал о прежних службах. Желательным, а подчас и обязательным было предоставление рекомендательных писем - "свидетельстваных листов". В случае если администрация порубежного города не располагала четкими распоряжениями о приеме тех или иных категорий иностранных специалистов, расспросные речи и рекомендации отправлялись в Москву, а сам иноземец оставался ждать ответа. Как правило, на время ожидания иностранцу за счет казны выдавались "кормовые деньги", сумму которых определяли "смотря по чину против его братьи".

Серьезной проблемой для властей была квалификация поступающих на русскую службу иноземцев. Действительно, в Московское государство являлось немало самозванцев и авантюристов с подложными свидетельствами об офицерских чинах. Столкнувшись с такой практикой, правительство быстро утратило веру рекомендательным письмам, стараясь по мере возможности наводить справки о профессионализме и благонадежности "выезжих немец". Так, в 1617 году власти решили получить у британского посла Меррика информацию о двух англичанах, желающих поступить на русскую службу, "не чают ли от них какой смуты и воровства"?

Посол ответил, что они "люди худые - зернщики (игроки. - С. О.), воры". По царскому указу 1664 года при приеме на службу иностранных офицеров велено было верить только листам, "которые привозят за королевскими печатьми", а по иным указано "чинять по сыску кто их (офицеров.- С. О.) в тех землях знал"9.

Самым верным способом проверить умение иноземца власти сочли практический экзамен. Голландский полковник фон Буковен в 1651 году составил специальный экзаменационный вопросник, "что всякому уряднику (начальнику. - С. О.) в ратном строе подобает ведать, и против тех вопросов ответы"10.

Некоторым из "некрещеных немец" удавалось достичь в вооруженных силах Московского государства высоких чинов, но они никогда не обладали правом самостоятельно распоряжаться войсками, играя лишь роль советников при русском военачальнике. С. Главинич, посетивший Россию в начале 1660-х годов, отмечал, что "главное начальство над всем войском всегда вверяется лишь московскому генералу". Неизвестно также ни одного случая назначения "некрещеных немец" на воеводство в города.

Присутствие в России "немцев" осознавалось московскими государями как государственная необходимость. Проявляя относительную терпимость к иноверцам, светским властям приходилось испытывать давление со стороны православных иерархов, настроенных враждебно против "еретиков". Указ 1627 года о запрете русским людям жить на одних дворах с иноверцами со временем представители духовных властей посчитали недостаточным. Существенных ограничений прав иноземцев в 1652-1653 годах (выселение из Москвы в особую слободу, лишение поместий и вотчин с православными крестьянами) удалось добиться лишь патриарху Никону благодаря его особому влиянию на царя Алексея Михайловича.

В отличие от протестантов, имевших в Москве и других городах свои храмы и духовенство, католики были лишены возможности отправления богослужения. Их считали наиболее проникнутыми духом религиозной пропаганды и не хотели дать ни малейшей возможности "папежской вере" укорениться в России. В 1631 году шотландцу Лесли, отправленному для вербовки войск в Западную Европу, предписывалось нанимать воинских людей во всяких землях "оприч французских людей, а францужан и иных, которые римския веры, однолично не наймовать". Возражая против найма на русскую службу католиков, правительство опасалось не самого их присутствия в Московском государстве, а возможной измены в пользу единоверных поляков.

Серьезных конфликтов на национальной или религиозной почве между русскими и иностранными "воинскими людьми" в XVII веке не отмечено. Несколько раз русские солдаты отказывались подчиняться своим иноземным командирам, заявляя, что те "некрещеные", однако реальная причина недовольства имела совсем другую природу.

В 1649 году шведский резидент Карл Поммеринг писал в Стокгольм: "2000 дворянских рейтаров Букгофена (полковник Исаак Букгофен) никак не хотят позволить командовать собой голландским или иноземным офицерам, которых называют некрещеными; они говорят, что те сами большей частью никакой службы не знают, и те, которые были под Смоленском, более понимают, чем эти". Здесь помимо неправославия "немцев" среди заявленных причин недовольства рейтар фигурирует еще и низкая квалификация иноземных офицеров. Однако подлинная причина отказа дворянского отряда повиноваться иноземным офицерам, вероятнее всего, была связана с желанием иметь своими командирами людей знатных, "немцы" же были, по русским представлениям, "неродословны". В 1652 году английский полковник Александр Гамильтон, обучавший "солдатскому строю" крестьян в Заонежье, бил челом государю и жаловался, что иностранных офицеров "не почитают и не слушают... называют неверными и некрещеными. И от их огурства твоей, государь, службе в ратном строе поруха. Которое ученье учили и то в своем огурстве презабудут"11. Изначально заонежские полки были сформированы на случай войны со Швецией, и в них проходили обучение местные сельские жители, которым приходилось на время занятий отрываться от ведения своего хозяйства. Крестьяне по мере возможности старались уклониться от обременительных воинских упражнений, отыскивая "благовидный" повод. В челобитной полковник Гамильтон пеняет на "огурство" своих подчиненных. (По словарю Даля: огуряться - отнекиваться, отлынивать, уходить от работы, упрямиться.)

Относительно высокое денежное жалованье иностранных военных могло служить причиной раздражения и недовольства русских служилых людей. Любопытный исторический источник - "сказка" стряпчего И. А. Бутурлина о причинах "нестроений" в Московском государстве. Ее автор признает необходимость "немецкого ученья" в войске, предлагает сократить число офицерских должностей в формированиях нового строя, а оставленным урезать оклад. Негодование Бутурлина можно понять: жалованье "воинских немец", в особенности старших офицеров, было чрезвычайно высоким.

Полковник "рейтарского строя" в месяц получал гигантскую сумму - 400 рублей, пехотный полковник - 325 рублей, подполковники - по 175 и 200 рублей, майоры - по 150 и 125 рублей соответственно (с капитанской надбавкой за командование ротой). К середине столетия размер денежного оклада иностранных офицеров в русском войске был понижен в несколько раз. На этом уровне жалованье иноземцев сохранялось до конца века.

В целом иностранные офицеры оправдали возлагавшиеся на них надежды русского правительства. Процесс обновления русского войска с участием западноевропейских военных специалистов шел высокими темпами. Уже в середине XVII столетия большую часть вооруженных сил Московского государства составляли формирования "нового строя" - солдатские, рейтарские, драгунские и гусарские полки. Итогом новой русско-польской войны 1654-1667 годов стало освобождение Смоленских, Черниговских и Северских земель, воссоединение с Россией Левобережной Украины и переход "под руку московского государя" Киева.

В дни народных волнений и мятежей, например во время "соляного" (1648), "медного" (1662) бунтов, власти неизменно призывали к себе на помощь силу, свободную от подозрений в сочувствии к восставшим, - "немцев". Очередной раз правительство призвало к себе "немцев" в ходе стрелецкого мятежа 1682 года. 18 сентября из села Воздвиженского, куда удалился двор, в Москву был послан стольник князь Дмитрий Щербатов с грамотой иностранным офицерам: "Учинилось на Москве у надворной пехоты (московских стрельцов. - С. О.)... смятение, и хотят они итить с Москвы на нас с пушки и со всяким ружьем". Правительство не сомневалось, что при любом стечении обстоятельств иноземцы будут держать его сторону и не примкнут к мятежу.

Ничто не связывало иностранных офицеров с восставшими, и, кроме того, они понимали, что задержка или отказ повиноваться может впоследствии обойтись им весьма дорого. "Немцы" незамедлительно реагировали на призывы правительства, когда речь шла о противостоянии властей и восставшего народа или мятежных стрельцов. Однако в 1689 году, во время конфликта Петра и Софьи, иноземцы оказались в весьма затруднительном положении. Немецкая слобода настороженно наблюдала за развитием событий, стараясь угадать, кто же возьмет верх. В Троицу, по призыву Петра, "немцы" двинулись, лишь убедившись, что чаша весов склонилась на сторону партии молодого государя.

Московское правительство иногда поручало завоевавшим доверие "немцам" ответственные миссии за рубежом. Иностранные офицеры и купцы вербовали в Европе для московского государя служилых людей, продавали казенные товары, закупали вооружение и стратегическое сырье, "проведывали вести", играли роль гонцов, выполняли дипломатические поручения. Выделяется по своей важности миссия капитана Павла Менезия 1672 года.

Шотландец-католик был отправлен с посольством в Рим, Берлин, Дрезден, Вену и Венецию с предложением европейским державам антитурецкой коалиции. Его кандидатуру сочли наилучшей для налаживания после долгого перерыва отношений с папским престолом. Кроме того, приходился родственником Евдокии Гамильтон - жене главы Посольского приказа Артамона Матвеева.

Власти Московского государства отводили иноземцам роль советников-консультантов, обращаясь по мере надобности к их знаниям и опыту. Рекомендации иностранцев могли влиять на те или иные шаги русского правительства, если предлагаемые меры признавались наилучшим путем к достижению поставленных целей. В 1680-е годы "великий канцлер" В. В. Голицын нередко советовался по военно-политическим вопросам с генералом Гордоном: в частности, имел с ним "тайную беседу" о состоянии дел в Киеве, союзе с Польшей и императором Леопольдом, походе в Крым. По просьбе Голицына Гордон составил обстоятельную записку относительно перспектив военных действий против татар.

Присутствие иноземцев в России XVII века, первоначально носившее "вынужденный" характер, с течением времени становилось частью московской жизни.

- 1. РГАДА. Ф. 179. Комиссия печатания государственных грамот и договоров. Оп. 1. № 67. Дело об издании в русском переводе шведской рукописи капитана Пальмквиста о посольстве в 1673 г. гр. Оксенштерна в Москву. Л. 24 об. - 29.

- 2. Мейерберг А. Путешествие в Московию барона Августина Мейерберга и Горация Вильгельма Кальвуччии послов императора Леопольда к царю Алексею Михайловичу в 1661 году//Утверждение династии. М. 1997. С. 159; Лаптева Т. А. Документы Иноземного приказа как источник по истории России XVII века//Архив русской истории. Вып. 5. 1994. С. 119, 120; Мышлевский А. З. Офицерский вопрос в XVII веке. СПб. 1899. С. 38.

- 3. Поммеринг К. Донесения королеве Христине и письма королевскому секретарю шведского резидента в Москве Карла Поммеринга 1647-50 гг.//Якубов К. Россия и Швеция в первой половине XVII века. М. 1897. С. 442.

- 4. Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 году//ЧОИДР. Кн. 3. М. 1891. С. 85-86.

- 5. Ченеда де А. Известия о Московии писанныя Альбертом Вилена да Ченеда в 1657 году//Отечественные записки (изд. П. Свиньиным). Ч. 37. СПб. 1829. С. 91.

- 6. Гордон П. Дневник Патрика Гордона//ЧОИДР. Кн. 3. М. 1892. С. 9, 10.

- 7. Ламартиньер де П. М. Путешествия в Северные страны//Записки Археологического института. Т. XV. М. 1912. С. 58.

- 8. РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Московский стол. Кн. 65. Л. 190, 196. 1667 г., - июня 6. Указная память боярину А. Ордину-Нащокину об отпуске за границу рейтарского и солдатского строю полковников и др. начальных людей бежавших из Гадича в Москву//Доп. к АИ. Т. 5. СПб. 1853. № 42. С. 208-209.

- 9. РГАДА. Ф. 35. Сношения России с Англией. Оп. 2. 1617. № 70. Дело о высылке из России англичан Юрья Бреста и Юрья Шикна... Л. 1. 1664 г., - мая 27. Память из Иноземского приказа в Разряд о порядке назначения в службу выезжих иноземцев начальных людей//АМГ. Т. 3. СПб. 1901. № 685. С. 567.

- 10. Перевод с галанского письма, что подал боярину И. Д. Милославскому рейтарского строю полковник Исак фан Буковен как всяких чинов вопросить про ратное учение... (Подготовил А. Малов)//Российский архив. Т. 6. М. 1995. С. 7-9.

- 11. Поммеринг К. Донесения королеве Христине... С. 459; РГАДА. Ф. 141. ПДСЛ. Оп. 3. 1652. № 79. Ч. 1. Дела по челобитным разных служилых иноземцев просящих о государевом жаловании. Л. 63-63 об.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем