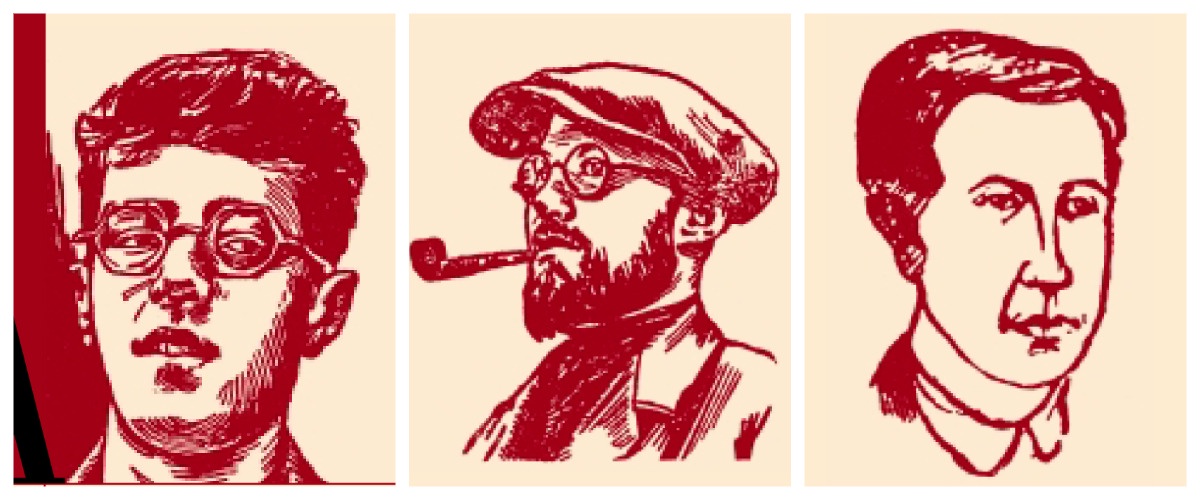

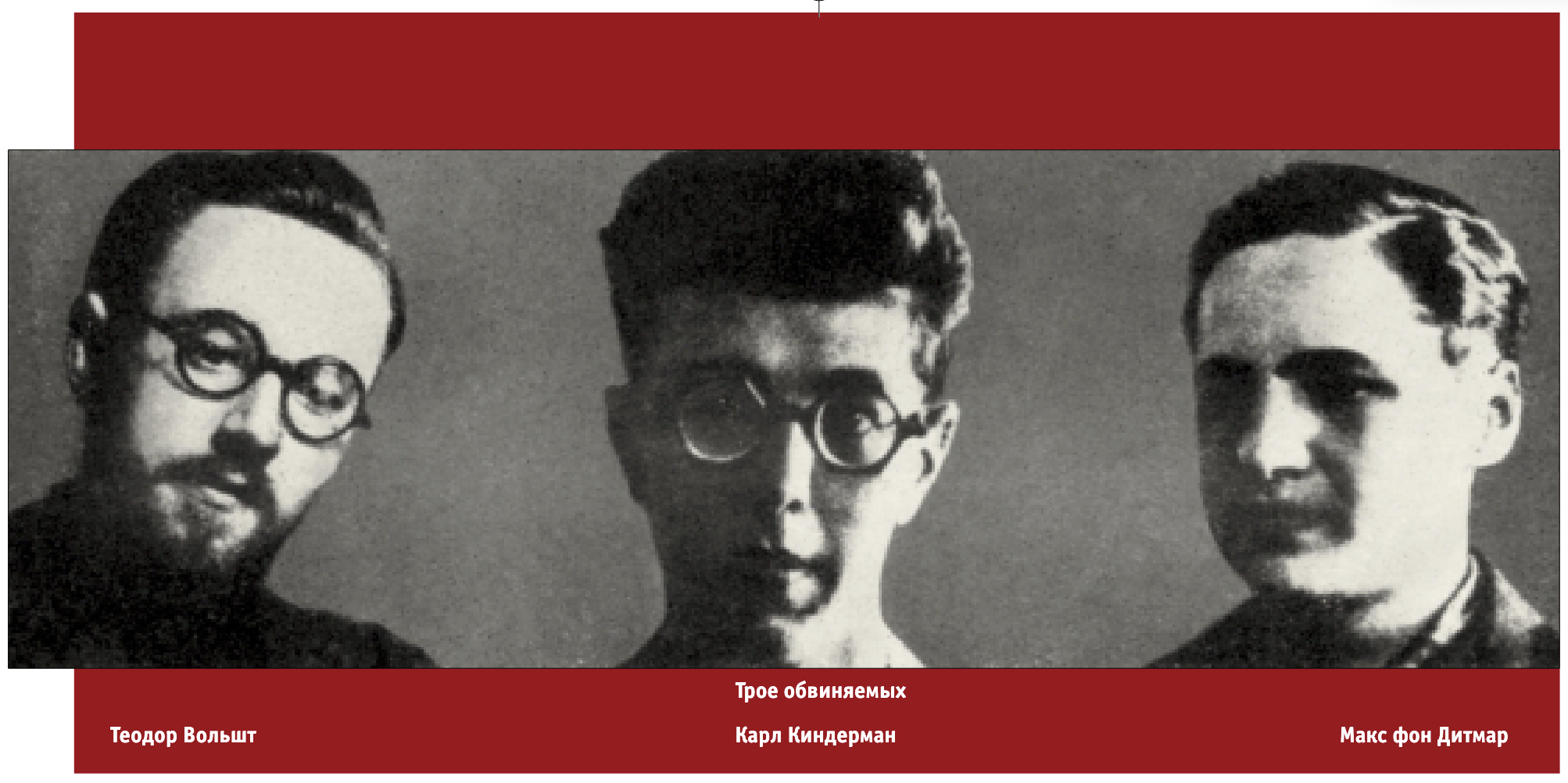

24 июня 1925 года в Москве начался громкий судебный процесс над тремя немецкими студентами. Прикрываясь личиной путешественников, они прибыли в СССР для того, чтобы убить Сталина и Троцкого.

В Сибирь! В Сибирь!

Весной 1924 года Карл Киндерман и Теодор Вольшт решили совершить научную экспедицию в Советскую Россию. 21-летний Карл только что окончил Берлинский университет, собирался заниматься наукой, мечтал о славе путешественника и ученого. Незадолго перед поездкой в СССР он побывал на севере Норвегии, увлекся полярными путешествиями, поэтому и в России намеревался посетить Сибирь, а затем выйти к Северному Ледовитому океану. Теодор Вольшт был студентом последнего курса.

О планировавшейся поездке в большевистскую Россию прослышал студент того же университета Макс фон Дитмар и решил присоединиться к путешественникам. Происходивший из рода обедневших прусских помещиков, владевших землей в Эстонии, он родился в эстонском городе Аренсбурге, то есть был в детстве подданным Российской империи, хорошо знал русский язык и считал себя знатоком России. Незадолго до отъезда в СССР Макс получил членский билет КПГ вместо якобы утерянного в 1923 году.

Партийные билеты КПГ фон Дитмару и Киндерману посоветовал оформить сотрудник советского посольства Якубович, считавший что это поможет завоевать признание и поддержку в стране большевиков.

Тем более что все трое действительно интересовались проблемами создания нового социалистического общества и даже называли себя то ли в шутку, то ли всерьез "большевиками".

Карл Киндерман попросил отца, входившего некоторое время в социал-демократическую, а позднее в коммунистическую партию Германии, помочь ему получить документы о принадлежности к КПГ. Старший Киндерман в это время уже отошел от политики и стал владельцем частного бюро по взысканию долгов. Но под его началом в городе Дурлахе работал местный председатель ячейки КПГ, который по просьбе отца выдал Карлу членский билет. Записав себе для солидности партийный стаж с 1920 года, Карл на радостях вклеил в графу об уплате членских взносов кучу марок, купленных в 1924-м.

Теодору Вольшту идеи социальной справедливости и революции также были не чужды. В мае 1924 года на выборах в университетский совет он отдал свой голос за представителей коммунистов. Кроме того, рассказывал коллегам, что во время проживания в Кобленце он входил в коммунистическую ячейку. Однако какими-либо документами, подтверждавшими свое членство в КПГ, не располагал.

Получив от председателя коммунистической ячейки в Дурлахе рекомендательное письмо, Карл Киндерман обратился в представительство Наркомпроса в Берлине с просьбой о содействии в получении виз и организации научной экспедиции в СССР. В качестве пунктов, которые хотела бы посетить экспедиция, были названы Республика Немцев Поволжья, Томск и Якутия.

Вскоре пришли приглашения от правительства Республики Немцев Поволжья и ректората Томского университета. Якутское же правительство на запрос не ответило и, как позднее выяснилось, передало его в ОГПУ.

Собираясь в дремучую сибирскую тайгу, студенты решили вооружиться. Вольшт купил револьвер и несколько пачек патронов (их изъяли на границе СССР при прохождении таможенного досмотра в Себеже).

Слухи об отважных ребятах, собирающихся ехать в революционную Россию, взбудоражили студенческую среду. Многие хотели встретиться со смельчаками. Одни для того, чтобы дать какие-либо советы, другие - чтобы предостеречь или отговорить. В одной из таких встреч даже принял участие бывший рейхсканцлер Михаэлис, в то время почетный председатель университетской организации, обеспечивавшей взаимопомощь нуждавшимся в работе или средствах студентам. Этот факт позволил позднее советским чекистам утверждать, что туристы на самом деле являлись террористами и диверсантами, получавшими инструкции от высоких должностных лиц Германии.

В октябре 1924 года Киндерман и Вольшт отправились в Москву через Ригу, где они договорились встретиться с Максом, который, как эстонский гражданин, должен был выезжать в Москву из Эстонии. Однако Макс задержался в Таллине и в Москву приехал на два дня позже.

В поезде, следовавшем из Риги в Москву, Киндерман и Вольшт познакомились с сотрудником германского посольства Гильгером, которому рассказали о планах экспедиции по Советской России. Тот дал им свою визитную карточку и пообещал оказать необходимую помощь.

С первых дней пребывания в Москве немецкие студенты вели себя слишком раскованно. Они обратились в Наркомпрос с просьбой организовать для них встречу с Луначарским и Крупской. О странных посетителях сообщили в ОГПУ, попросив выяснить цели и обстоятельства их появления в СССР.

Чекисты организовали слежку за прибывшими немецкими студентами. Представители немецкой и эстонской секций Коминтерна в своих сообщениях в ОГПУ отметили некоторые странности в их поведении и высказываниях. Макс рассказывал явные небылицы о своем близком знакомстве и совместной работе с руководителем эстонских коммунистов

Виктором Кингисеппом. Карл задавал членам немецкой секции вопросы о возможности встречи с Радеком. В общем, компрометирующих материалов набиралось достаточно.

Уже 26 октября 1924 года туристы были арестованы и помещены во внутреннюю тюрьму ОГПУ на Лубянке.

На Лубянке

На первых же допросах немецкие студенты объяснили, что они приехали в СССР с целью провести научные экспедиции в Республику Немцев Поволжья и в Сибирь. Кроме того, арестованные заявили, что они являются вовсе не противниками, а идеологическими союзниками большевистской партии и Советской России, а у себя на родине активно участвуют в революционном движении.

Действительно, среди их документов чекисты обнаружили членские билеты КПГ и рекомендательные письма от представителей компартии в различные советские представительства в Берлине, Риге и Москве.

Довольно быстро следователи ОГПУ установили, что партийный билет Киндермана выдан в 1924 году, тогда же вклеены и марки, подтверждавшие уплату членских взносов за предыдущие годы. Подлинность членства в КПГ фон Дитмара также вызвала у следователей ОГПУ большие сомнения. Тем более когда выяснилось, что он, пытаясь скрыть свою принадлежность к аристократии, выбросил приставку "фон" и добавил привычное для русских фамилий окончание - по документам и партийному билету он числился Дитмариным.

Вскоре была выдвинута следственная версия, по которой студенты, являясь членами фашистских организаций, прибыли в СССР с целью шпионажа: в частности, для выяснения механизма связей между КПГ и Коминтерном, между Коминтерном и советскими представительствами в Германии и прибалтийских республиках. Позднее, чтобы обвинения против студентов выглядели более серьезно, было решено добавить версию о подготовке террористического акта против Сталина и Троцкого.

Студенты поначалу восприняли свой арест как недоразумение и интересное приключение, позволяя себе вольные высказывания и шутки на допросах и в камерах. И действительно, кроме факта подделки партбилетов КПГ, никаких конкретных преступных действий вскрыть не удалось. Вряд ли и сами чекисты всерьез верили в выдвинутые обвинения.

Но, зацепившись за факт подделки документов, они, вероятно, почувствовали, что арест трех туристов можно представить как ликвидацию шпионской группы и раздуть из этого громкое дело, обещавшее материальные и политические дивиденды. Однако поначалу бесконечные допросы не давали нужных результатов. Так продолжалось более трех месяцев. Но в феврале 1925-го Макс, по непонятным причинам изменив свою позицию, дал признательные показания, что вся экспедиция действительно была задумана с целью шпионажа и совершения террористических актов против высших советских руководителей.

Видимо, протоколы с его признаниями были предъявлены Киндерману, и он тоже подписал признательные показания. Возможно, что уставший от бесконечных допросов Карл понял, что их могут держать в тюрьме еще очень долго, и таким образом стремился довести дело до суда, надеясь, что в ходе открытого обсуждения станут очевидными нелепость и бездоказательность обвинений.

Из материалов дела видно, что следователи ОГПУ использовали при допросах немецких студентов все те приемы, которые стали широко применяться в период "большого террора" 1936-1938 годов. Здесь и ночные "конвейерные" допросы, и запугивание немедленным расстрелом, и угрозы в адрес членов семьи, и помещение в камеру провокатора... К студентам поочередно подсаживали их соотечественника, некоего Баумана, представлявшегося то монархистом, то фашистом, якобы прибывшим в СССР из Германии летом 1924 года и также попавшимся на подделке партийного билета КПГ.

По всей видимости, именно разговоры с Бауманом, о содержании которых он подробно докладывал следователям, позволили сотрудникам ОГПУ добиться от арестованных нужных показаний.

Полученных показаний фон Дитмара и Киндермана было достаточно для составления обвинительного заключения. Один Вольшт по-прежнему упорно отрицал все, но для завершения следствия это уже не являлось серьезным препятствием. Теперь ОГПУ могло торжествовать: советскими чекистами успешно раскрыта группа фашистских диверсантов. В марте 1925 года следователь по особо важным делам при Верховном суде СССР Сосновский представил обвинительное заключение по делу трех немецких студентов в Президиум ЦИК СССР.

Для проведения судебного процесса Президиум на заседании 20 марта 1925 года решил создать в Военной коллегии Верховного суда СССР специальное судебное присутствие. Возглавить его было поручено известному партийному публицисту Емельяну Ярославскому. Двое других судей - В. В. Ульрих и П. А. Камерон - являлись постоянными членами Военной коллегии. Государственным обвинителем на процессе назначили старшего помощника прокурора РСФСР Н. В. Крыленко, исполнявшего по существу функции главного прокурора республики (номинально тогда нарком юстиции являлся и прокурором).

Предстоящий судебный процесс имел для ОГПУ и советского руководства большое политическое значение: он должен был стать ответным ударом в противоборстве сил мировой пролетарской революции и буржуазной реакции в Европе. К тому же в этом противостоянии возникла очень щекотливая проблема в отношениях между Германией и СССР.

В 1923 году в Германии были предприняты попытки немецких коммунистов поднять революционные восстания сразу в нескольких землях (областях). Руководство Коминтерна поставило перед коммунистами Германии задачу установления советской власти в стране, а в дальнейшем, возможно, и включения ее в состав СССР.

Из СССР на территорию Германии была направлена бригада Коминтерна во главе с Радеком для оказания идейной и практической помощи немецким коммунистам в деле организации пролетарской революции. После разгрома коммунистических сил немецкими властями большинство посланцев Коминтерна, в том числе и Радек, были арестованы.

Многим партийным боевикам, выступившим в роли экспортеров революции, путешествие в Германию обошлось в несколько лет тюрьмы. В Германии состоялись судебные процессы против участников коммунистических восстаний. Дополнительным и сенсационным доказательством подрывной деятельности советских большевиков и всего коммунистического движения стало опубликование в Англии 10 октября 1924 года знаменитого "письма Зиновьева", якобы подтверждавшего наличие у Коминтерна плана свержения правительств в ведущих странах Европы.

Одним из громких процессов против коммунистов стали слушания Конституционного суда в Лейпциге по так называемому делу ЧК, проходившие с 10 февраля по 22 апреля 1925 года. На нем в качестве обвиняемых в попытке вооруженного захвата власти предстали немецкие и иностранные коммунисты, в частности высокопоставленный сотрудник ОГПУ Александр Скоблевский, который вместе с двумя своими немецкими коллегами был приговорен к смертной казни... Так что не случайно Карлу Киндерману во время его пребывания в здании ОГПУ на Лубянке попался на глаза лозунг: "Да здравствует ОГПУ - авангард мировой революции"1.

В Советском Союзе эти судебные процессы были объявлены незаконными, доказательства вины подсудимых - фальсифицированными, а "письмо Зиновьева" - грубой фальшивкой. На этом фоне московский процесс над немецкими студентами должен был стать мощным ответом советской стороны на судебные процессы на Западе против коммунистов и Коминтерна.

Поэтому делом немецких студентов занимался сам глава ОГПУ Дзержинский. Возможно, что ему и принадлежало авторство, а уж во всякомслучае одобрение разработанного сценария громкого показательного процесса над посланцами немецких контрреволюционных сил. Киндерманн позднее вспоминал, что именно во время встречи с Дзержинским в кабинете председателя ОГПУ на Лубянке в феврале 1925 года ему было сделано предложение отказаться от немецкого гражданства, перейти на сторону СССР и разыграть роль фашиста и диверсанта на показательном суде.

Скорее всего, Дзержинский или его заместитель Менжинский согласовывали замысел и сценарий предстоящего политического "спектакля" со Сталиным. На заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 7 февраля 1925 года то есть буквально через день, после того как сотрудникам ОГПУ удалось заставить Киндерманна подписать так называемое "признание") обсуждалось "дело немецких студентов-террористов". 12 февраля, продолжив это обсуждение, Политбюро решило развернуть встречную пропагандистскую кампанию в ответ на публикации в европейской прессе, отказать представителям германского посольства во встрече со студентами, "так как это может побудить арестованных, не давать в дальнейшем открытых показаний и уже данные взять обратно". В постановлении Политбюро от 12 февраля было также записано: "Считать необходимым максимальное использование этого дела в переговорах с германским правительством. Это дело связать с предстоящим коммунистическим процессом в Германии о "ЧК" и другими, в которых в качестве обвиняемых привлечены русские граждане".

Кстати, еще одним косвенным подтверждением того, что немецкие студенты-путешественники стали заложниками в большой игре, организованной ОГПУ, является факт, обнародованный позднее послом Германии в СССР Брокдорфом-Ранцау. Он рассказал представителям немецкой прессы, что в феврале его пригласил к себе председатель СНК СССР Рыков и дал понять, что обвинения против трех арестованных студентов, двое из которых - немецкие граждане, могут быть сняты и они будут отпущены, если процесс "по делу ЧК" в Лейпциге будет прекращен, а обвинямые освобождены2.

20 июня 1925 года в Верховный суд СССР обратились члены московской коллегии защитников Зоммерфельд и Муравьев. Они заявили, что по предложению германского посольства согласились выступить защитниками Киндермана и Вольшта на предстоящем процессе. Но уже 22 июня адвокаты отказались от участия в процессе по частным мотивам. Нет сомнений, что такое заявление могло быть сделано только под давлением сотрудников ОГПУ. Германское посольство, Киндерман и Вольшт, скорее всего, ничего об этом не знали. Поскольку до 18 часов 22 июня никаких ходатайств о назначении новых защитников от германского посольства и от подсудимых Верховный суд не получил, то он использовал свое право назначения защитников по собственному усмотрению (Киндермана защищал адвокат Духовской, Вольшта - адвокат Корякин).

Конечно, все причастные к процессу и сами подсудимые понимали, что новые защитники заботливо подобраны для них сотрудниками ОГПУ. Поэтому Киндерман и Вольшт предпочли отказаться от их услуг и защищать себя сами3.

Встать! Суд идет!

Судебный процесс открылся 24 июня. Для наблюдения за ним были приглашены сотрудники германского, австрийского и других посольств европейских стран. Центральные и региональные газеты организовали постоянную рубрику "Процесс над немецкими студентами-фашистами" и подробно комментировали все происходившее в зале суда и вокруг него. Так, газета "Молодость Сибири" по итогам процесса напечатала пространные комментарии, сопровождая их призывами к сибирской молодежи готовиться к будущим столкновениям с капиталистической Европой4.

Обвинительное заключение по делу, с чтения которого Ярославский начал судебный процесс, было известно большинству присутствовавших. За несколько дней до начала суда оно уже было опубликовано в газетах5. Большая часть текста представляла собой политическую декларацию о борьбе мировой буржуазии, особенно капиталистических стран Европы против Советского Союза.

Много места занимало гневное обличение немецких социал-демократов и фашистов, с помощью которых реакционные силы борются против мировой пролетарской революции и ее форпоста - Страны Советов.

Доказательствам вины подсудимых была посвящена лишь небольшая заключительная часть. В ней, в частности, утверждалось, что все обвиняемые являются членами тайной организации "Консул", которую в начале двадцатых годов создал бывший капитан военно-морских сил Германии Эрхардт.

"Бригада Эрхардта" действительно являлась одним из ударных отрядов правонационалистических сил Германии, участвовала в подавлении коммунистических восстаний в различных землях Германии, а также активно проявила себя во время капповского путча в марте 1920 года в Берлине. Она была официально распущена, но продолжала нелегально существовать, при ней и действовала тайная организация "Консул". "Бригаде Эрхардта" или близким к ней формированиям приписывали убийство Эрцбергера и Ратенау в 1922 году, покушение на Шейдемана и других либеральных деятелей Веймарской республики6.

В обвинительном заключении утверждалось, что по заданию организации "Консул" немецкие студенты-фашисты проникли в СССР, намереваясь выяснить связи коммунистов Германии с Коминтерном, а также совершить убийство Сталина и Троцкого. Их действия подпадали под ст. 61, 64 УК РСФСР, обе статьи предусматривали в качестве высшей меры наказания смертную казнь. В заключении также говорилось, что посылка диверсионной группы во главе с Киндерманом стала частью реализации обширного плана подрывной деятельности "Консула" против Советского Союза. По сведениям ОГПУ, эта организация летом 1924 года уже отправила в СССР с секретным заданием гражданина Германии Вертца, прибывшего в Ленинград под фамилией Бауман и с поддельным членским билетом КПГ. Он был арестован в августе 1924-го. Отметим, что в ходе процесса именно Бауман и выступил основным свидетелем, на показаниях которого строились обвинения против подсудимых.

Согласно обвинительному заключению группа Киндермана получила шпионское задание не только от "Консула", но и от руководства берлинской полиции, а через него и от социал-демократической партии Германии. Об этом, по утверждению ОГПУ, свидетельствовал факт получения Киндерманом аванса за будущие репортажи из СССР от редактора берлинской газеты Berliner Tagesblatt Теодора Вольфа. Обвинялись студенты также и в связях с германскими монархистами, о чем якобы говорили контакты с бывшим рейхсканцлером Михаэлисом. И совсем уж бездоказательными были обвинения в связях с белогвардейской эмиграцией, тоже якобы приложившей руку к посылке шпионско-диверсионной группы в СССР. В итоге получалась полуфантастическая картина широкомасштабного заговора против СССР, объединившего самые разнородные и даже враждующие силы.

Киндерман и Вольшт старались держаться мужественно и независимо, занимая по отношению к суду наступательную позицию. После оглашения обвинительного заключения Карл заявил, что его содержание достойно внимания не юристов, а психиатров, настолько все изложенное в нем нелепо и фантастично. Только обнаружив в конце текста подписи судей, по словам Киндермана, он наконец-то понял, что перед ним юридический акт.

В общем, судебные дебаты представляли собой не только острый и публичный диспут, но и интересное театрализованное представление. Как сказал в заключительном слове Киндерман: "У меня такое ощущение, что я присутствую на хорошо поставленном спектакле, где мне приходится играть роль не только в качестве зрителя, но и актера"7.

На вопрос председателя суда, признают ли подсудимые предъявленные обвинения, Киндерман заявил, что он и его товарищи считают все обвинения абсурдными и виновными себя не признают. Но председательствующий сделал ему замечание, что, хотя он и считает себя руководителем группы, на суде имеет право отвечать только за себя.

И действительно - Макс фон Дитмар на вопрос председателя суда заявил, что признает все выдвинутые против него обвинения. С него же, несмотря на протесты Киндермана, считавшего, что его суд должен выслушать первым как руководителя экспедиции, решили начать допрос обвиняемых. Конечно, для суда приступить к слушанию дела с показаний фон Дитмара, признавшего все обвинения, было стратегически более выгодно.

Вольшт заявил, что он полностью невиновен. Действительно, против него было собрано меньше всего улик.

Следующее судебное заседание открылось в 10 часов утра 25 июня. В зал были приглашены прибывшие из Германии свидетели - студенты Берлинского университета Пауль Финк и Эрих Розе. Они доставили в Москву свидетельские показания бывшего рейхсканцлера Михаэлиса, редактора газеты Berliner Tagesblatt Вольфа, профессоров Берлинского университета и некоторых других граждан Германии. Все они подтверждали, что Киндерман, Вольшт и фон Дитмар действительно выехали в СССР для проведения научной экспедиции и вовсе не являются фашистами и диверсантами. Однако суд посчитал, что данные свидетельства не могут быть объективными, и отказался приобщить их к делу. Затем приступили к допросу свидетелей, прибывших из Германии.

Постепенно произошло неожиданное превращение свидетелей в обвиняемых. В итоге суд не только отверг показания свидетелей о непричастности Киндермана, Вольшта и фон Дитмара к шпионажу и террору, но и якобы установил, что сами Финк и Розе являлись членами организации "Консул" и соответственно фашистами и террористами.

Дополнительным подтверждением виновности свидетелей суд посчитал то обстоятельство, что в ночь на 28 июня Пауль Финк пытался получить в немецком посольстве свежие газеты с репортажами о процессе. Этот факт был расценен как попытка получения инструкции у еще одного участника заговора - советника посольства Гильгера.

Крыленко предложил возбудить уголовное дело против свидетелей и арестовать их прямо в зале суда. При этом его нисколько не смущало, что вина свидетелей по существу ничем не была доказана, кроме предположений и риторических упражнений Ярославского. Крыленко тут же предъявил Финку и Розе спешно сформулированное им обвинение по ст. 61 УК РСФСР, предусматривавшей уголовное преследование лиц, участвовавших в саботаже, противодействии или организации заговора с целью свержения советской власти.

Однако суду пришлось учитывать указание НКИД СССР о том, что в связи с въездом Финка и Розе на территорию Советского Союза между дипломатическими ведомствами двух стран была достигнута договоренность о недопустимости возбуждения уголовного дела против них.

Поэтому суд не мог их арестовать и предложил соответствующим органам советского государства принять меры к немедленному удалению этих граждан Германии за пределы СССР8.

Заложники большой политики

В ходе судебных заседаний убедительных доказательств какой-либо преступной деятельности подсудимых на территории СССР получить не удалось. Однако суд счел достаточным для доказательства их виновности в терроризме факт изъятия таможней у Вольшта револьвера и патронов. Кроме того, по данным экспертизы, проведенной сотрудниками ОГПУ, в аптечке Вольшта среди лекарств оказался яд. Насколько объективна была такая экспертиза, суд выяснять не стал. К тому же на одном из допросов в тюрьме ОГПУ Киндерман неосторожно упомянул, что во время учебы в университете читал какие-то книги о приготовлении и использовании ядов в древности. Этого оказалось достаточно, чтобы представить Киндермана и Вольшта опытными диверсантами-отравителями.

Доказательства виновности подсудимых в подготовке террористических актов против вождей СССР в основном свелись к показаниям Баумана, что во время пребывания в камере тюрьмы на Лубянке он слышал о замыслах отравления Сталина от Вольшта. На что Вольшт заметил, что, возможно, и говорил что-то подобное, но шутя, не рассчитывая, что кто-то может всерьез поверить в явно абсурдный замысел.

Но самое главное, у следствия и суда были признательные показания фон Дитмара. Почему он их дал и насколько они соответствовали реальным обстоятельствам, об этом предпочитали не рассуждать.

Дискуссии между председателем суда и подсудимыми, да и вся атмо-сфера в зале, скорее, напоминали комсомольские или партийные собрания, проходившие в СССР в период чисток партии и борьбы с оппозицией. По принятым в Советском Союзе канонам судьи тщательно выясняли классовое происхождение и политические убеждения подсудимых, их отношение к коммунистической идеологии и рабочему движению. Большое значение придавалось классовой и политической характеристике родственников.

При этом любое обстоятельство, не отвечающее советским представлениям о должном, интерпретировалось против подсудимых. Так, если Киндерман упомянул, что во время учебы подрабатывал в музее берлинской полиции, значит, он секретный агент, шпик и провокатор. Если отец Киндермана - владелец бюро по взысканию долгов, то, взыскивая их, он, конечно, разорял и эксплуатировал "беднейшее трудовое население Германии". О том, что беднейшее население обычно не выписывает векселя, по которым отец Киндермана взыскивал долги, суд как бы забыл. Если отец Вольшта - профессор университета, то, разумеется, "реакционный". И даже "положительные" с советской точки зрения поступки или обстоятельства все равно служили доказательством коварных замыслов подсудимых. Голосование Вольшта за коммунистов было объявлено лицемерием, высылка фон Дитмара из Баварии за участие в рабочей демонстрации - фиктивной.

На ход судебного процесса большое влияние оказало специально принятое Постановление ЦК КПГ от 23 июня 1925 года. В нем немецкие коммунисты заявляли, что, несмотря на утверждения представших перед советским судом студентов об их принадлежности к КПГ, в действительности они не являются настоящими и активными членами партии. Билеты членов КПГ Киндерману и фон Дитмару были выданы только в августе 1924 года по недосмотру и халатности партийных работников, о деятельности Вольшта в рядах КПГ нет никаких сведений. В СССР факт возможного проникновения в ряды компартии, а тем более фальсификации партбилетов воспринимался как тягчайшее преступление. Поэтому большая часть судебных заседаний была посвящена именно выяснению отношения подсудимых к коммунистической партии и ее идеологии.

Видимо, вначале Киндерман и Вольшт надеялись, что, не имея весомых доказательств, подтверждавших совершение ими какого-либо преступления, суд не рискнет на глазах у мирового сообщества осудить их на смерть. Но вскоре поняли, что дело принимает нешуточный оборот. Киндерман потребовал возвратить дело на дополнительное расследование, так как представленных следствием доказательств недостаточно для выяснения истины. Однако суд это требование отклонил.

Крыленко выступил с трехчасовой речью, в которой назвал обвиняемых первым отрядом фашистов, готовивших нападение на СССР. Этот отряд, несмотря на то что, по признанию самого прокурора, еще ничего не успел сделать, должен быть безжалостно уничтожен, чтобы показать решимость советского государства защищать себя от всех возможных врагов. По его мнению, при защите интересов революции пролетарский суд не связан прежними "буржуазными" нормами, требующими объективных доказательств вины подсудимых. "Мы бросили в печь те лживые слова, которые написаны на фронтонах буржуазных судов", - заявил Крыленко. Об "объективности" прокурора свидетельствовало и его заявление о том, что в защите безопасности советского государства и его вождей "лучше переборщить, чем недоборщить"9.

Даже для фон Дитмара, по существу перешедшего на сторону следствия и суда, старательно работавшего в пользу обвинения, у обвинителя не нашлось слов благодарности и снисхождения. Он потребовал и его расстрелять, мотивируя это тем, что фон Дитмар уже нанес ощутимый вред делу пролетарской революции своей деятельностью в прошлом.

В последнем слове Киндерман и Вольшт заявили, что не признают себя виновными, и назвали все происходящее фарсом. Киндерман сказал, что высшей меры наказания достойны не они, а следователи ОГПУ, полностью нарушившие все требования законности.

Фон Дитмар выступил с последней длинной речью, скорее всего, написанной для него сотрудниками ОГПУ. Об этом, в частности, свидетельствуют такие пассажи: "Я еще раз обращаю внимание Верховного суда, что вся экспедиция является провокацией социал-демократии и берлинского полицей-президиума... Лживое буржуазное общество использовало нас в своих темных целях, и оно отвечает за наши молодые жизни перед всем миром"10. Макс признал все обвинения справедливыми и заявил, что, хотя теперь осознал свою вину и раскаялся, он все же достоин смерти за свои преступные замыслы против Страны Советов.

Большинство присутствовавших в зале суда уже понимало, что независимо от убедительности представленных в ходе следствия и суда доказательств участь подсудимых предрешена. Никто тогда не знал, что приговор и будущая судьба подсудимых действительно определены уже на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 2 июля 1925 года, в постановлении которого говорилось: а) Дать суду директиву определить в приговоре высшую меру наказания по отношению ко всем трем подсудимым. б) Поручить т. Крыленко найти формальный повод для неприведения приговора в исполнение... не упоминая об этом в приговоре. В 19 часов 2 июля суд удалился на совещание, оглашение приговора состоялось уже после полуночи, в половине первого ночи 3 июля 1925 года. Все трое были приговорены к смертной казни. У осужденных оставалась лишь возможность в течение 78 часов просить о помиловании.

Советская печать, а по сообщениям газет и вся советская общественность, встретили смертный приговор немецким студентам "с глубоким удовлетворением". На Западе же приговор вызвал бурю протеста, в газетах его называли детоубийством, совершаемым на глазах всего мира.

Но все-таки расстрелять молодых людей только за якобы преступные намерения советское руководство не решилось. В полдень 6 июля 1925 года в Верховный суд СССР поступила телефонограмма из Президиума ЦИК СССР, в которой предлагалось немедленно отложить исполнение смертного приговора до особого распоряжения. Судебное дело предписывалось срочно передать в Президиум ЦИК СССР11. 8 июля газета "Известия" опубликовала сообщение из канцелярии Президиума ЦИК СССР о том, что по ходатайству родителей Киндермана и Вольшта, а также защитника Макса фон Дитмара адвоката Оцепа Президиум ЦИК принял решение о приостановлении исполнения приговора.

То, что немецкие студенты оказались в роли заложников, подтверждает дальнейшее развитие событий. В октябре 1925 года осужденные в Германии к смертной казни по "делу ЧК" агенты ОГПУ во главе с Александром Скоблевским были помилованы12. 31 октября 1925 года на заседании Президиума ЦИК СССР было принято решение о применении частной (касавшейся только данных осужденных) амнистии к немецким студентам. Расстрел заменялся десятью годами лишения свободы со строгой изоляцией и последующим поражением в правах на пять лет. Что это означало по отношению не к советским, а к иностранным гражданам, остается только догадываться. Возможно, после отбытия заключения их ожидала еще и пятилетняя ссылка в Сибирь, куда они так легкомысленно собирались прокатиться с научной экспедицией.

Но судьба оказалась к молодым людям благосклонна. Оказавшись в роли изгоев по отношению к сообществу европейских государств, СССР и Германия были заинтересованы в поддержании контактов в различных областях. Подписание в апреле 1926 года торгового договора, подтвердившего и развившего Раппальские соглашения, способствовало разрешению многих конфликтных ситуаций, имевшихся между СССР и Германией. В частности, был согласован протокол о взаимном обмене граждан, находившихся в заключении на территории другой страны. К тому времени их накопилось уже немало.

Германское посольство указало в списке для обмена заключенными фамилии Киндермана и Вольшта. Разумеется, Макс фон Дитмар не мог быть в него включен, так как являлся гражданином Эстонии. 2 июля 1926 года народный комиссариат иностранных дел обратился к Верховному суду СССР с просьбой о включении двух указанных осужденных в список лиц, подлежащих обмену. К этому времени немецкие студенты отсидели в тюрьмах негостеприимной для них советской России без малого два года.

Судьба фон Дитмара оказалась более трагичной. Киндерман в своей книге пишет, что, по официальному сообщению чекистов, Макс фон Дитмар 26 марта 1926 года скончался во внутренней тюрьме ОГПУ.

- 1. Kindermann K. Zwei Jahre in Moskaus Toetenhaeusern. Der Moskauer Studentenprozess und die Arbeitsmethoden der OGPU. Berlin; Leipzig. 1931. S. 50.

- 2. Nolte E. Der europaeischen Buergerkrieg. 1917–1945. Frankfurt\Main. 1989. S. 148.

- 3. ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 42. Д. 26. Л. 26–28.

- 4. Молодость Сибири. 1925. 10–12 июля.

- 5. Известия. 1925. 21 июня.

- 6. См. подробнее: Biographisches Lexikon zur Weimarer Republik. Hrsg W. Benz. H.Graml. München. 1988. S. 71; Krueger G. Die Brigade Ehrhardt. Hamburg. 1971.

- 7. ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 42. Д. 29. Л. 445–446.

- 8. Там же. Л. 423.

- 9. Там же. Л. 420–422.

- 10. Там же. Л. 503–506.

- 11. Там же. Д. 26. Л. 62.

- 12. Nolte E. Op. cit. S. 148.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем