С ликвидацией Азербайджанской Демократической Республики и провозглашением Азербайджанской ССР 28 апреля 1920 года начался новый, советский этап развития нефтяной промышленности Азербайджана. Ленин подчёркивал: "…Мы получили весть, что бакинский пролетариат взял власть в свои руки… Это означает, что мы имеем теперь такую экономическую базу, которая может оживить всю нашу промышленность… Таким образом, наш транспорт и промышленность от бакинских промыслов получат весьма существенную помощь"1.

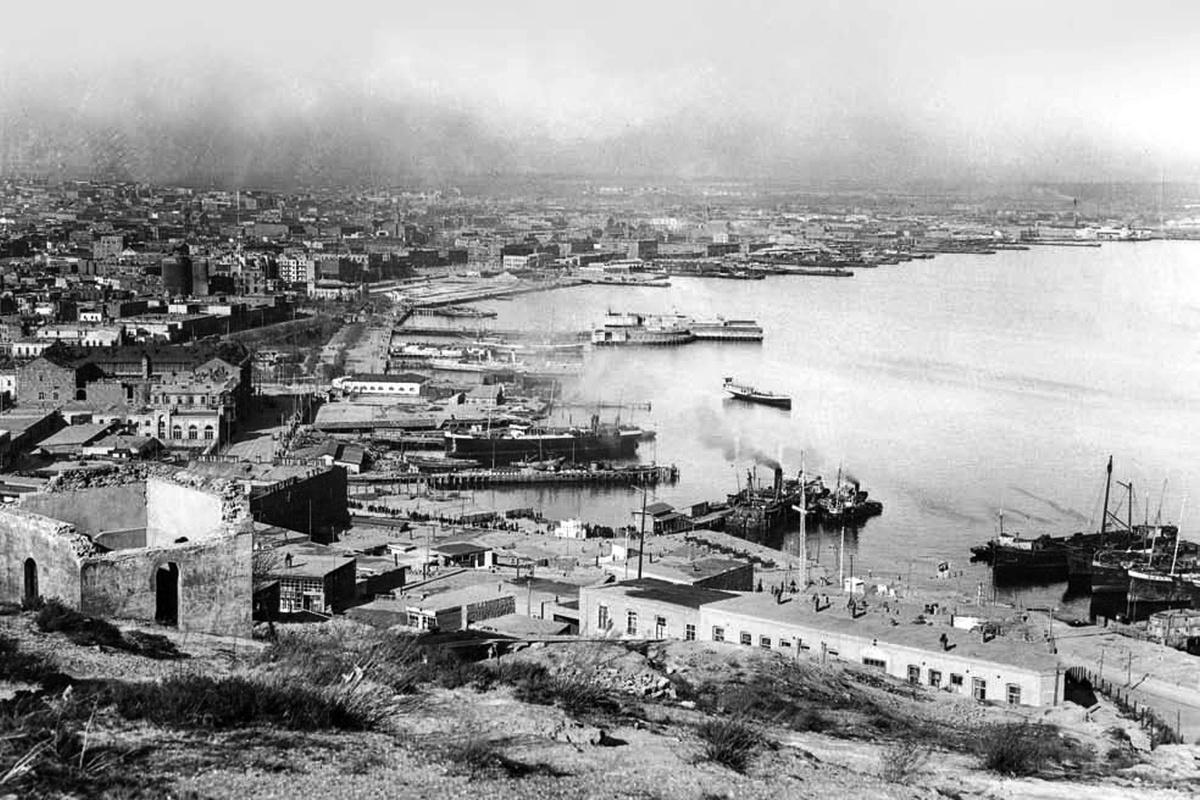

из архива журнала "Родина"/РГАКФД

Баку. 1920-е гг.

Но до реализации ленинских планов нужно было восстановить объёмы добычи и переработки нефти. В 1916-1921 годах численность рабочих нефтяников Баку сократилась более чем вдвое - с 52 до 23 тысяч человек. Из сорока нефтеперегонных заводов действовали лишь восемнадцать2.

Восполнить дефицит рабочей силы отчасти было возможно. Так, например, в 1921 году в Баку было поселено около 4,5 тысячи бывших солдат армии Врангеля, вернувшихся из Турции. Основная их часть стала работать на нефтяных промыслах. Разразившийся летом 1921-го голод в Поволжье привёл к перемещению в Баку огромной массы людей. Многие из них также стали работать в нефтяной промышленности, но доля квалифицированных кадров резко сократилась. Миграция в Азербайджан привела тогда и к серьёзным изменениям в национальном составе работников нефтяной промышленности Баку. Так, например, доля русских в отрасли выросла с 33,2 процента до 47,6 процента. И наоборот, удельный вес азербайджанцев, среди которых большую часть составляли выходцы из Ирана, резко упал.

24 мая 1920 года был издан декрет Совнаркома о национализации бакинской нефтяной промышленности. Во главе нефтяной промышленности Азербайджана в этот период был назначен известный специалист и профессиональный революционер А. Серебровский. Нефтяная промышленность изначально была выведена из подчинения республиканских органов власти и переподчинена российским, а после образования в 1922 году СССР - всесоюзным органам управления. Предпринятые в 1920-е годы меры по развитию нефтяной отрасли, несомненно, не были напрасными. К 1928-1929 годам добыча нефти в Азербайджане уже составила 13,7 млн тонн.

Но одновременно СССР стал значительно отставать по уровню добычи и переработки нефти от ведущей нефтяной державы - США. В 1913 году добыча нефти в России составляла 27 процентов от уровня добычи нефти в США, а в 1928-м этот показатель составил только 9 процентов. Добыча нефти в СССР отставала даже от соответствующих показателей Венесуэлы. Привлечь зарубежных инвесторов и сдать часть нефтеразработок Баку в концессию, как предлагал ещё Ленин, не удалось, равно как и добиться роста эффективности бакинской нефтяной промышленности на основе использования средств и опыта зарубежных компаний. Советскому государству пришлось, по сути, самостоятельно решать проблему обеспечения рывка в развитии нефтяной промышленности в годы довоенных пятилеток.

Долгое время в планах первой пятилетки итоговые результаты развития нефтяного сектора точно не были определены. И лишь в постановлении ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1930 года было указано, что добыча нефти к 1933 году должна составить 45-46 млн тонн. Это была явно завышенная и, как показала жизнь, нереальная цифра. По мнению А. А. Иголкина, "при тех поставках оборудования и материалов, которые получала нефтяная промышленность, выполнить амбициозные планы было абсолютно невозможно".

В Азербайджане для нефтедобычи планом было выделено 25 340 тонн обсадных труб, а реально отгружено 12 022 тонны. Бурильных же труб планом было предусмотрено 7550 тонн, а отгружено лишь 2787. Принципиальной была также нехватка нефтеёмкостей и транспорта. Сданный в 1930 году нефтепровод Баку-Батуми обладал пропускной способностью лишь 1,6 млн тонн в год3.

В отличие от США в Советском Союзе изначально главное внимание уделялось проблеме увеличения производства нефти. А в Соединённых Штатах гораздо в большей степени обращалось внимание на соответствие развития производства будущим рыночным потребностям. В 1929 году в США было произведено 128 млн тонн нефти, и не случайно, как правильно замечает Иголкин, в одном из проектов плана на перспективу намечалось к 1937-му поднять добычу нефти в СССР до 138 млн тонн. Вот эта погоня за количеством приводила к серьёзным проблемам.

Главным недостатком развития нефтяной промышленности СССР в 1930-е годы была хищническая, неоправданная эксплуатация нефтяных недр в Баку и на других территориях страны. В погоне за конкретными показателями был взят курс на всемерное выкачивание нефти из верхних пластов. Но при этом забывали, что данный метод, хотя и способствует ежегодному объёму добычи нефти, ведёт к истощению её запасов. Действительно, в 1930 году при плане 14,4 млн тонн в СССР было добыто 17,3 млн тонн нефти. Это позволило уже в марте 1931 года громогласно объявить, что нефтяная промышленность выполнила план первой пятилетки за 2,5 года. Но сегодня абсолютно ясно, что на деле план пятилетки был выполнен не в абсолютных, а в стоимостных показателях. Поскольку в течение пятилетки стоимость всех видов выполняемых работ и конечной продукции всё время росла, то несложно понять, как было достигнуто выполнение плановых показателей.

При этом даже "большие вожди" иногда вынуждены были обсуждать назревшие проблемы. Так, например, в июле 1935 года в Баку был созван пленум Бакинского горкома компартии Азербайджана, посвящённый развитию нефтяной промышленности республики. Вёл заседание секретарь Закавказского краевого комитета партии Лаврентий Берия. По его словам, с 1930 года добыча нефти в Азербайджане выросла с 10,5 млн тонн до 19,1 млн в 1934 году. При этом Берия вынужден был заявить, что дальнейшее развитие нефтяной промышленности требует проведения серьёзной реорганизации системы управления ею. Отныне единый трест "Азнефть" разделялся на четыре самостоятельных нефтедобывающих треста, подчиняющихся Наркомату тяжёлой промышленности СССР, отдельно создавались самостоятельные тресты "Азнефтехснаб" и "Азнефтемаш", специальные организации "Азнефтепромжилстрой" и "Азэлектроток", а также ряд других структур, связанных с нефтяной промышленностью. Берия закончил свою речь весьма оптимистически: "Разукрупнение Азнефти создаёт лучшие условия для руководства нефтяным хозяйством и требует ещё более напряжённой работы у буровой и скважины каждого руководителя, специалиста и рабочего-нефтяника для увеличения добычи нефти"4.

Несмотря на это, и дальше приходилось вновь и вновь обращаться к теме повышения эффективности нефтяного производства. В феврале 1938 года в Баку было проведено специальное всесоюзное совещание нефтяников, которым руководил недавно назначенный на должность наркома тяжёлой промышленности член политбюро ЦК ВКП(б) Лазарь Каганович. Выступление Кагановича, как и бесконечные его диалоги с выступавшими на совещании специалистами и рабочими, были проникнуты желанием понять причины, сдерживающие рост добычи нефти. А достигнуть этого можно, заключил Лазарь Моисеевич, главным образом подстёгиванием работников административными путями.

В выступлении мастера нефтедобычи Ряхиной прозвучала мысль о неслаженности работ на нефтяных промыслах. Ряхина заявила, что всё дело в энтузиазме работников. Однако содержание диалога говорило о том, что в основе проблем лежат главным образом технические причины. Но Каганович намеренно подталкивал выступающую к мысли о том, что главным является самоотверженность самих работников. Управляющий "Эмбанефти", ветеран революционного движения в Баку Гутин и вовсе заявил: "Беседуя со мной в Москве, тов. Каганович сказал, что мы должны не объяснять, почему скважина даёт мало нефти, а добиваться большого количества". Каганович перебил его репликой: "Это не точно. Я за всякое объяснение, увеличивающее добычу"5. Эта реплика, по существу, означала отрицание значения поиска причин проблем. Все недостатки можно было вполне списать в это время на "вредителей" и "врагов народа". Вскоре Гутин был репрессирован.

Впрочем, в тот период были арестованы и расстреляны практически все руководители нефтяной промышленности Азербайджана. Среди репрессированных в 1937-1938 годах мы встречаем имена управляющих трестами А. Петерсона, С. Борца, С. Слуцкого, Е. Гинзбурга, М. Нариманова, Д. Ахундзаде, А. Крылова, крупных специалистов нефтяной промышленности Махнова, Акопова, Машковича, Маштакова и многих других. Массовые репрессии руководителей и специалистов явились попыткой списать на конкретных людей нерешаемость многих из реально поставленных проблем.

При этом СССР удавалось из года в год наращивать производство нефти. К 1938 году фактическая добыча нефти в стране достигла отметки 30,2 млн тонн, около 22 млн из них добывалось в Бакинском нефтяном районе. К началу Второй мировой войны Баку оставался главным центром производства нефти и нефтепродуктов в СССР. Это обуславливало его особое место в стратегических планах вступивших в войну держав.

Сумасбродные планы гитлеровского руководства с его претензиями на мировое господство включали в себя и желание пополнить свой скудный нефтяной ресурс путём подчинения себе других стран. В 1945 году германский министр вооружений и военной промышленности Шпеер признавался на допросе, что "потребность нефти, несомненно, была основным мотивом при принятии решения о вторжении в Россию"6. Между тем в 1939 году добыча нефти на территории рейха составила всего 805 тысяч тонн. Даже оккупация целого ряда стран Европы в 1939-1940 годах, взятие под контроль нефтепромыслов союзной Германии Румынии с годовой добычей там нефти в 5,5 млн тонн никак не могли удовлетворить растущих аппетитов агрессора7. В этой связи для Германии особый смысл приобретало овладение Бакинским нефтяным районом, а для Советского Союза особое значение имело максимальное использование возможности бакинской нефти для отражения агрессии.

В советской и нынешней научной литературе далеко не всегда глубоко и объективно анализируются причины принятия германским командованием конкретных оперативных планов. Так, например, замалчивается не только причина наступления немцев на Кавказ летом-осенью 1942 года, но и внесение германским командованием корректив в планы всей военной кампании 1942-го. Между тем главной задачей германского командования в этот период было овладение нефтяными районами Кавказа и прежде всего Бакинским нефтяным районом. Смысл овладения немцами Сталинградом заключался в том, чтобы перерезать водную артерию, по которой доставлялась нефть. И планы захвата Баку, и овладения Сталинградом преследовали схожие задачи: лишить СССР и его армию поставок горючего. Не лишним будет напомнить, что сколь не значима была материальная помощь, оказываемая союзниками, они не в состоянии были обеспечить СССР необходимым количеством нефтяного горючего.

И в эти годы в тяжелейших условиях нефтяники Азербайджана стойко выполняли стоящие перед ними задачи. Уже в 1941 году в Баку было добыто рекордное количество нефти - 23,5 млн тонн8. Ни до этого, ни после нефтяная промышленность Азербайджана не достигала такого показателя. План по переработке нефти был выполнен на 122,8 процента, план по производству бензина - на 118 процентов9.

В 1942 году в связи с оккупацией Северного Кавказа прекратилась добыча нефти в Майкопе и Грозном. Кроме того, была перерезана железнодорожная магистраль, соединяющая Баку с Центром. Но, несмотря на это, вывоз нефти из Баку не прекращался. Нефтепродукты из Баку перевозились по Каспийскому морю и далее через Среднюю Азию и Казахстан.

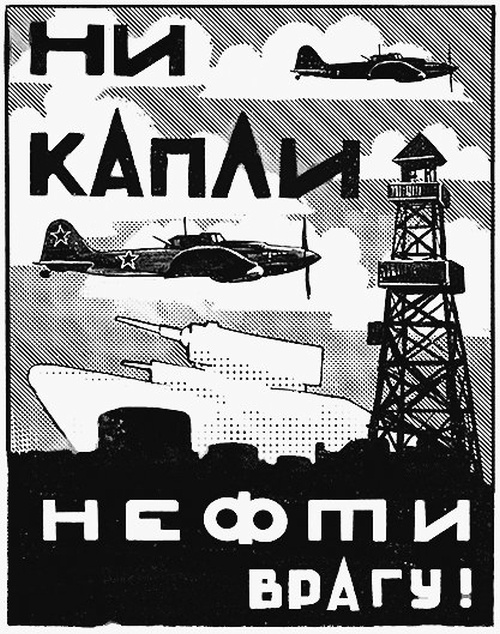

Особое внимание обращалось на производство нефтепродуктов непосредственно для нужд действующей армии. За исключением краткого периода в 1942 году непрерывно увеличивалось производство авиабензина и других идущих на фронт материалов. Бакинские заводы регулярно перевыполняли планы производства переработанной нефти. В 1943-м нефтеперерабатывающая промышленность Азербайджана выполнила план по выпуску авиационных бензинов на 134 процента, лигроина - на 127,9 процента, керосина - на 101,7, дизельного топлива - на 139,6, авиамасла - на 105,7, флотского топлива - на 162 процента10. И в последующие годы производство всех видов продукции нефтяной промышленности, связанных со снабжением армии, непрерывно росло. В этой связи понятны сетования многих авторов в Азербайджане, что Баку был незаслуженно забыт при определении списка городов-героев. Как бы то ни было, можно согласиться с доводом, что, не будь бакинской нефти, победа в Великой Отечественной войне выглядела бы проблематичной.

Однако на протяжении всех военных лет наблюдалось неуклонное снижение добычи нефти в Азербайджане. В 1942 году было добыто только 15,7 млн, в 1943-м - 12,7 млн, в 1944-м - 11,8 млн, в 1945-м - всего 11,5 млн тонн нефти11. Всё это сказалось на развитии нефтяной промышленности Азербайджана в последующие годы.

Азербайджанские исследователи одной из главных причин этого считают переброску в годы войны на Восток страны, в район так называемого "второго Баку", нефтяного оборудования, инженерно-технических кадров. В этой связи резко были уменьшены масштабы бурения, что сказалось на общих показателях нефтедобычи. Ч. Султанов пишет: "Создание "второго Баку" в годы Второй мировой войны за счёт разрушения бакинских нефтепромыслов и лишение их инженерно-технического персонала было грубейшей ошибкой ГКО СССР. Этой непродуманной акцией, в духе коммунистического - "Даёшь", был нанесён огромный ущерб бакинским нефтепромыслам, что наряду с другими факторами, привело к резкому падению добычи в Баку, что в свою очередь привело к уменьшению манёвренности войск и это, безусловно, привело к дополнительным человеческим жертвам на всех фронтах"12.

Нет сомнения, что освоение новых нефтеносных месторождений на Востоке страны, сопровождаемое передислокацией части оборудования и кадров, сказалось на развитии нефтяной промышленности Азербайджана. Действительно, масштабы бурения вокруг Баку серьёзно снизились. Быть может, освоение "второго Баку" было начато несколько рано, но ставить под сомнение необходимость проведённого комплекса работ по освоению новых нефтеносных месторождений, нет никаких оснований. Послевоенная история нефтяной промышленности СССР это убедительно доказала. И главную причину снижения объёмов добычи нефти в Азербайджане в годы войны следует искать в другом.

Мы уже отмечали, что ещё в 1920-1930-е годы погоня за высокими плановыми показателями сопровождалась нарушениями технологических правил добычи. Это вело к использованию расточительных методов добывания нефти. В тяжёлых условиях войны эта тенденция получила ещё большее развитие. Истощение верхних пластов нефти, сужение разведывательных и бурильных работ и было главной причиной снижения добычи нефти. В годы войны об этом мало кто задумывался. В этой связи весьма интересны воспоминания ветерана нефтяной промышленности, бывшего министра нефтяной промышленности и председателя Госплана СССР Николая Байбакова. Он писал, что порой в связи с проблемами доставки нефти в другие районы страны и заполненностью всех резервуаров оставшуюся после переработки нефть некуда было девать. Оставшуюся без использования нефть "закачивали… в пласт"13.

Такая примитивная форма попыток сохранения нефтяного запаса, конечно же, не могла сохранить нефтедобычу хотя бы на достигнутом уровне. Но зато она вела в конечном итоге к возникновению всё новых проблем на будущее. В этой связи очень символичными выглядят слова тогдашнего первого секретаря ЦК КП Азербайджана Мирджафара Багирова, сказанные в 1944 году: "Помимо того, что мы не можем подводить страну, не можем подводить народное хозяйство, а сегодня и фронт, обязаны выполнять всё это, помимо всего есть исключительно наши местные интересы, если так можно выразиться, есть один момент чисто республиканского патриотизма. Речь идёт о том, будет ли занимать Баку ведущее место в системе нефтяного хозяйства Советского Союза, или мы его сдадим… А без того… я Баку и Азербайджан не мыслю..."14

Как видно, партийный руководитель прекрасно осознавал, какие проблемы ждут нефтяную промышленность Азербайджана в послевоенный период. Но и после войны определённое время Азербайджан занимал ведущие позиции в развитии нефтяной промышленности в СССР. Это учитывалось и высшим советским руководством. Наглядным свидетельством тому является инициатива создания ещё в годы Великой Отечественной войны в Азербайджане "Нефтяного фонда". Эта инициатива принадлежала Сталину.

По воспоминаниям бывшего секретаря ЦК КП Азербайджана Миргасана Сеидова, в декабре 1943 года по дороге в Тегеран Сталин остановился в Баку. По возвращении из Тегерана Сталин вновь остановился в Баку, "вызвал к себе Багирова и председателя Совнаркома республики Теймура Кулиева, основательно их отчитал по поводу… безобразия на территории нефтепромыслов, и сказал: "Этот искусственный металлический "лес" на земле Апшерона - нефтяные вышки, источник нашего неоценимого богатства. Благодаря ним мы ведём войну. Как можно содержать их в таком состоянии?.. Поезжайте в Румынию, посмотрите, как там вокруг каждой скважины растут розы? Что это за безобразие у вас?"

В ответ Багиров объяснил это отсутствием средств на проведение благоустроительных работ. Тогда Сталин приказал своему помощнику Поскрёбышеву: "По приезде в Москву подготовьте решение политбюро о выделении из союзного бюджета в распоряжение правительства Азербайджана по два рубля за каждую тонну сверхплановой нефти в качестве нефтяного фонда. При этом половину этого фонда израсходовать на осушение и благоустройство территории нефтепромыслов, а вторую половину на политико-воспитательные, культурно-просветительские мероприятия".

Вскоре после этого было получено решение политбюро ЦК ВКП(б) по этому вопросу, согласно которому был создан "Нефтяной фонд". Этим фондом имело право распоряжаться правительство Азербайджана15. "Нефтяной фонд" просуществовал до 1959 года, когда Никита Хрущёв счёл излишним дополнительное стимулирование развития нефтяной промышленности Азербайджана и ликвидировал его решением президиума Совета министров СССР. Между тем во второй половине 1940-1950-х годах он сыграл большую роль в подготовке кадров для Азербайджана в центральных вузах страны. Велика была роль "Нефтяного фонда" для улучшения материального стимулирования и жилищных условий нефтяников. Благодаря новым возможностям в Баку были возведены десятки жилых зданий, дворцы культуры, кинотеатры, библиотеки, другие культурно-просветительские учреждения.

- 1. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 251.

- 2. Мурадалиева Э. Б. Кровь земная - нефть Азербайджана и история. Баку. 1985. С. 123.

- 3. Иголкин А. А. Особенности развития нефтяной промышленности СССР в годы первых пятилеток (1928-1940 гг.)//Нефть страны Советов. Проблемы истории нефтяной промышленности СССР (1917-1991 гг.). М. 2005. С.127.

- 4. Бакинский рабочий. 1935. 15 июля.

- 5. Там же. 1938. 21 февраля.

- 6. Султанов Ч. Выстояли бы СССР и Европа против фашизма в случае потери бакинской нефти? Баку. 2005. С. 47.

- 7. Комаров Д. Е. Этот дефицит может быть покрыт только за счёт России//Военно-исторический журнал. 2003. № 5. С. 46.

- 8. Аббасов М. Баку в годы Великой Отечественной войны. Баку. 1967. С. 74.

- 9. Мадатов Г. Азербайджан в Великой Отечественной войне. Баку. 1975. С. 56.

- 10. Там же. С. 214.

- 11. Государственный архив Азербайджанской Республики (ГА АР). Ф. 1610. Оп. 10. Д. 732. Л. 15.

- 12. Султанов Ч. Указ. соч. С. 253.

- 13. Байбаков Н. К. Дело жизни. М. 1984. С. 67.

- 14. ГАППОД. Ф. 1. Оп. 29. Д. 65. Л. 346-347.

- 15. Сеидов М. А. Общественно-политическая обстановка в Азербайджане в 1940-х - начале 1950-х годов. Рукопись неизданной книги. Баку. 1998. С. 61-62.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем