Один из наиболее авторитетных экспертов по теме Второй мировой войны и российско-японских отношений, профессор Института стран Востока, доктор исторических наук, член Союза писателей России Анатолий Кошкин пришел на интервью не с пустыми руками: принес недавно изданную книгу "Японская дилемма 1941 года: удар на север или на юг".

Дмитрий Козлов/РИА Новости

Конно-механизированная группа советских войск в освобожденном от японской оккупации Муданьцзяне.

Впрочем, разговор вышел за рамки событий восьмидесяти-с-гаком-летней давности...

О фигуре умолчания

- Коннити-ва, Анатолий-сан!

- Здравствуйте!

У вас, кстати, неплохое произношение.

- Спасибо, но на этом мои познания в японском языке заканчиваются.

- Помню, технические сотрудницы советского посольства в Токио - машинистки, уборщицы, поварихи, пытаясь сохранить в памяти новые незнакомые слова, включали ассоциации. Про "коннити-ва" придумали - конь ночевал. Саёнара - своя нора. На русский переводится как "до свидания".

- К лингвистике еще вернемся, пока же предлагаю перейти к истории советско-японской войны. Подозреваю, большинство наших с вами соотечественников и об этом знают не слишком много.

- Все верно. У многих очень поверхностное и приблизительное представление о событиях лета 1945-го. Что, впрочем, легко объяснимо.

Проблема, как ни странно, в величии победы советского народа над гитлеровской Германией и ее союзниками. Масштаб того подвига заслонил собой остальное.

Против нас воевали представители многих стран. Напомню такой факт: рейхсканцелярию в Берлине до последнего защищали остатки французской дивизии "Шарлемань". По сути, СССР вел борьбу не только с немецкими фашистами, но и с их последователями из всей Европы.

Одержанная победа крайне важна, однако на ее фоне война с Японией несколько теряется. Кстати, у нас принято называть эту страну милитаристской, я же на основе собранных многочисленных документов утверждаю: Япония была не менее нацистским государством, чем Германия. Со школьной скамьи маленьким потомкам самураев внушались идеи об их избранности и божественном происхождении, об императоре как о посланнике небес, превосходстве над другими нациями... Шовинизм чистой воды!

Отсюда пренебрежение к остальным народам. Что важно и существенно, эти настроения возрождаются и в современной Японии, идеологические догмы опять набирают силу параллельно росту численности и оснащенности вооруженных сил.

- Но официально там до сих пор нет регулярной армии.

- Есть так называемые силы самообороны, насчитывающие около 250 тысяч человек и свыше 50 тысяч резервистов. Формальное отсутствие у японцев армии выгодно США, которые развернули на островах 120 своих военных баз и объектов. У американцев и сегодня популярен лозунг "Remember Pearl Harbor". Дескать, помним Перл-Харбор. Японцы могли бы ответить асимметрично, сказав, что тоже не забыли о Хиросиме и Нагасаки, но по-прежнему не решаются это сделать. Зависимость от заокеанского соседа слишком велика...

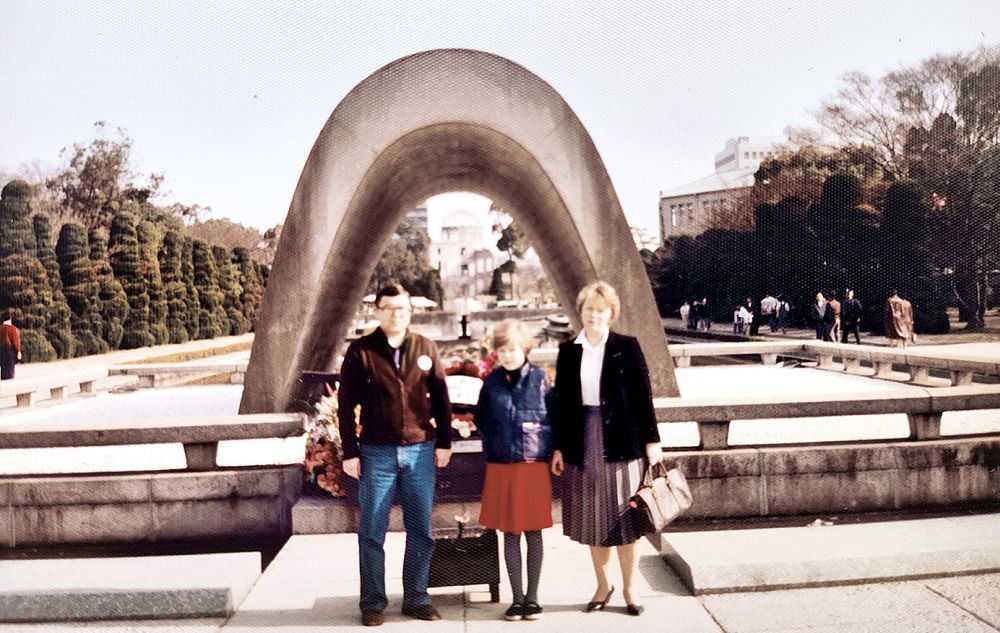

Я многократно посещал памятные церемонии 6 и 9 августа в двух городах, разрушенных, испепеленных американцами дотла, и всякий раз обращал внимание, как премьер-министр Японии, глава министерства иностранных дел, мэры, депутаты в выступлениях старательно избегают упоминания о Соединенных Штатах Америки. Иными словами, атомные бомбы были сброшены, но кем? Это стыдливо обходится стороной. Помню, как лет десять назад искренне поражался Александр Проханов, впервые столкнувшись со своеобразной фигурой умолчания, а я отвечал Александру Андреевичу, что давно ничему не удивляюсь.

- Значит, это не тенденция последних лет?

- Нет, конечно! Ведь американцы - большие друзья Японии, они не могли совершить столь страшное преступление.

Не сочтите за бахвальство, но еще в начале восьмидесятых годов я первым написал в прессе, что японские школьники путаются, отвечая на вопрос, какая именно страна уничтожила Хиросиму и Нагасаки. Я ведь долго проработал в Японии собственным корреспондентом самой многотиражной газеты мира, которой был "Труд".

Но, кажется, мы забежали в рассказе далеко вперед...

О мифах и легендах

- Да, давайте отмотаем на 1945-й. Насколько та война была нужна СССР? Или же она - лишь алаверды союзникам за открытие полутора годами ранее второго фронта в Европе?

- Вопрос, на самом деле, важный. Мне удалось раздобыть и опубликовать документы, подтверждающие, что Сталин, соглашаясь на участие в войне против Японии, не только выполнял союзнические обязательства, но и решал серьезные геополитические, геостратегические задачи.

Дело в том, что перед Тегераном-43 президент США Рузвельт встречался тет-а-тет с лидером партии Гоминьдан Чан Кайши, и уже тогда они договаривались, что после окончания Второй мировой войны заключат Американо-Китайский военный союз. Вдоль границы с Советским Союзом разместятся базы Соединенных Штатов. В том числе в Порт-Артуре и Дальнем. Планировалось вытеснить из Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона не только нашу страну, но и ближайших союзников США - Великобританию, Францию, не говоря уже о Голландии и прочих европейцах.

Представьте себе мир в 1945 году, если бы мы не вступили в войну с Японией. Китай с его природными и человеческими ресурсами, огромным потенциалом превратился бы, по сути, в американскую полуколонию и потенциальную базу для подготовки агрессии, направленной против Советского Союза. Естественно, Чан Кайши при поддержке США задавил бы Мао Цзэдуна, победил в гражданской войне. Не было бы ни КНДР, ни Демократической Республики Вьетнам, ни Лаоса с Камбоджей. Все сплошь проамериканское. Плюс наличие атомной бомбы у Соединенных Штатов, которой СССР к тому времени не располагал.

Вот реальный расклад. Явно не в нашу пользу.

- А когда фактически было решено вступить в войну на стороне Монголии и Китая?

- Есть еще интересный момент, о котором мало у нас знают. Франклин Рузвельт обратился к Иосифу Сталину с просьбой помочь в борьбе с Японией буквально на следующий день после Перл-Харбора. Ситуация: германские войска стоят под Москвой, немецкие генералы в бинокль рассматривают нашу столицу, а президент США просит лидера СССР открыть второй фронт на востоке.

- Читал, будто именно советская разведка спровоцировала японцев на удар по Перл-Харбору.

- Документов, хотя бы косвенно подтверждающих версию, нет, поэтому я всегда выступал против ничем не подкрепленной легенды.

На самом деле, гуляет много псевдоисторических мифов. Может, и вы видели художественный фильм, где на полном серьезе рассказывается, как Рихард Зорге похитил из сейфа немецкого посла в Токио план "Барбаросса" и передал его в Москву. Невозможно комментировать полный бред. В моей последней книге есть отдельная глава, посвященная Зорге. Наш великий разведчик не нуждается в приукрашивании заслуг.

Это дело рук Никиты Хрущева. Когда ему показали фильм французского режиссера Ива Чампи "Кто вы, доктор Зорге?", товарищ первый секретарь ЦК вызвал начальника нашей разведки и строго спросил, дескать, суперагент Рамзай и вправду был? Ему ответили утвердительно. Хрущеву в антисталинской риторике надо было как можно сильнее дискредитировать вождя народов, и фигура Зорге пришлась кстати. Хороший повод обвинить Сталина и в том, что он игнорировал информацию о точном дне начала войны. Чуть ли Зорге не слал в Москву шифрограммы, где писал, что в 4 часа утра 22 июня немцы нанесут удар по трем направлениям. Якобы указывалось даже количество дивизий, которые будут участвовать в нападении на СССР.

Таких шифрограмм не существовало. Их и быть не могло. Зорге называл предположительные даты, но те не подтверждались. Первое мая, пятнадцатое, конец месяца, начало июня... И что Сталину оставалось делать с этими прогнозами? Верить каждому безоглядно?

И с Перл-Харбором, где мы якобы сумели 7 декабря 1941 года столкнуть лбами американцев с японцами, похожая история. Миф запустил Герой Советского Союза писатель Владимир Карпов. Не берусь оценивать его литературный талант, но смею утверждать: с фактами он обращался весьма фривольно. Карпов писал, что по заданию Павла Фитина, который с 1939 года возглавлял внешнюю разведку НКВД, младший лейтенант Виталий Павлов, прибывший в Вашингтон с краткой миссией, в одиночку, по сути, провел сверхсекретную операцию "Снег" и смог спровоцировать конфликт США с Японией. Это полная чушь.

Не надо все упрощать и превращать в фарс.

О мнимом авантюризме

- Хорошо, изложите свой взгляд.

- Дело же не во мне. Еще Владимир Ленин прогнозировал неизбежность войны между Соединенными Штатами и Японией. Не могли две империалистические державы ужиться на берегах Тихого океана. Они были обречены делить между собой зоны влияния на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

А тут какой-то младший лейтенант... Даже несмешно.

- Тогда вернемся к Сталину. Как он отреагировал на просьбу Рузвельта? Проигнорировал?

- Во второй половине декабря 1941 года в Москву прибыл министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден и завел осторожный разговор, мол, понимаем, у вас тяжелейшая война, но все-таки... Сталин ответил: к весне 1942-го немцы выдохнутся, и тогда можно будет вернуться к вопросу о Японии. Конечно, имела место серьезная переоценка своих сил, но Сталин не собирался отказываться от союзнических обязательств. Более того, он сказал: было бы лучше, если бы японцы напали первыми, это значительно упростило бы нам ситуацию.

У меня есть стенограмма той кремлевской беседы с Иденом.

И Рузвельту через нового советского посла в США Максима Литвинова Сталин отправил телеграмму, где корректно, вежливо, но весьма твердо объяснил, что наша первая задача - разгромить гитлеровскую Германию. Литвинов зачитал ответ из Москвы, на что Рузвельт - это важно! - сказал, мол, очень сожалею, но на месте мистера Сталина я поступил бы так же. Вот сюжет.

И потом в течение всей войны не только Франклин Рузвельт, но и Уинстон Черчилль, госсекретарь США Корделл Хэлл, тот же Энтони Иден - все они при контактах со Сталиным и Молотовым постоянно ставили вопрос о помощи. У них с самого начала ничего не получалось с японцами. Те одерживали блестящие победы, захватили огромные территории, в первую очередь Индонезию с ее запасами нефти, Филиппины. Почти добрались до Австралии и вынашивали планы идти дальше.

Некоторые говорят, мол, японцы - авантюристы. Ничего подобного! В своей книге привожу стенограммы секретных совещаний координационного совета правительства и императорской ставки, где вырабатывалась стратегия, на кого нападать и в какой последовательности. Так сказать, решалась дилемма. Гитлер ударил по СССР, вот-вот захватит Москву, вроде бы надо ловить момент, чтобы закрыть свои проблемы, но японцы выжидали, не торопились, хотя их амбиции простирались до Байкала и вплоть до Урала. Они ведь подписали с Германией соглашение, что линия раздела пройдет по меридиану Омска. Вся Восточная Сибирь и Дальний Восток - это огромное пространство! - должны были отойти японцам. И на Австралию они претендовали, и на Индию, если бы Великобритания потерпела поражение в войне с немцами...

- Итак, Сталин сказал: разберемся с немцами и возьмемся за японцев. Когда решили: пора?

- В ноябре 1943 года прошла Тегеранская конференция, где Сталин настаивал на открытии второго фронта. Черчилль всячески уклонялся, а Рузвельт опять говорил о помощи в борьбе с Японией. Когда сэр Уинстон, по сути, отказался назвать дату вступления союзников в войну, Сталин встал и сказал, что покидает встречу. Мол, нам здесь делать нечего, ничего путного не получается, едем домой, там много дел. Черчилль испугался провала конференции, осознал, что будет выглядеть бледно, в том числе перед Рузвельтом, поэтому включил заднюю, поспешил заявить: нет-нет, маршал меня не так понял. Второй фронт будет в 1944 году. Правда, он называл не июнь, а май или апрель, но это уже детали. Сталин, зная, что американцы и англичане очень заинтересованы во вступлении СССР в войну против Японии, в качестве ответного жеста тоже сделал заявление, дескать, мы приветствуем ваши успехи на Тихом океане и Дальнем Востоке, хотим помочь, но пока не в силах. Давайте совместно разгромим гитлеровскую Германию, и тогда сообща навалимся на Японию. Это было, по сути, секретное послание. Оно не вошло в официальные протоколы.

Тогда же Сталин пообещал вступить в войну с Японией через полгода после победы над Германией. Надо же было перебросить войска, а это не так просто.

Забегая вперед, скажу: в феврале 1945-го в Ялте Рузвельт опять затронул тему, и Сталин, уступая американскому коллеге, согласился начать операцию на Дальнем Востоке месяца через три, что выполнил буквально день в день. Как известно, официальная капитуляция Германии была 8 мая, а 8 августа Советский Союз, объявив войну Японии, начал наступательные действия в Маньчжурии и Корее.

О корректности формулировок

- Почему наши части перебрасывались из Германии?

- Я беседовал с офицерами, служившими на Дальнем Востоке с сороковых годов, и они, помню, обижались: мы с 1941-го фронт против японцев держали, а Сталин принял решение, и основные соединения, командование перекинули из Европы. Но в этом была логика: в бой пошли одни "старики", наиболее опытные.

- Наверное, психологически трудно, едва отпраздновав победу, снова оказаться на войне.

- Безусловно. Как-то я получил письмо от пожилой женщины. Та рассказывала: ее сын-лейтенант дошел до Берлина, имел ордена и медали, потом его отправили на Дальний Восток, где он погиб. И эта старушка спрашивала меня: почему, за что? Зачем мы вступали в эту войну?

- Матери, потерявшей ребенка, трудно объяснить такое.

- Практически невозможно! Никакие геополитические расчеты ее не убедили бы. Как и остальных, кто потерял близких.

С нашей стороны было 12 тысяч погибших, но эти жертвы нельзя считать напрасными. Советский Союз решал важные задачи, в том числе по освобождению и возвращению ранее принадлежавших Российской империи территорий, включая Курильские острова и Южный Сахалин.

- Японцы потеряли более 80 тысяч убитыми.

- Знаете, мне много раз довелось выступать с лекциями в Японии, участвовать во всевозможных круглых столах и коллоквиумах, там вышли две мои книги. Почти всегда обмен мнениями заканчивался пикировкой. Как-то я даже пошутил, что в разговоре об одних и тех же исторических событиях совпадают лишь даты, а трактовки противоположны.

Безусловно, у них - своя история, у нас - своя, но должны же быть точки соприкосновения!

Я всегда подчеркивал, что мои выводы основаны исключительно на документах, в том числе - японских. Это касается всего, включая потери воюющих сторон.

Кстати, считаю не слишком корректным термин "Квантунская армия". Без дополнительных объяснений звучит не очень убедительно. Можно подумать, речь лишь о нескольких дивизиях, хотя фактически нам противостоял миллион с лишним солдат. С советской стороны участвовали почти полтора миллиона бойцов и командиров, было создано три фронта - Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Плюс - части Монгольской народно-революционной армии.

Японцы, правда, возражают: после переброски части их войск в метрополию и на острова Тихого океана в Маньчжурии оставались лишь 300 тысяч человек. А я в ответ прошу объяснить, как же тогда получилось, что мы только в плен взяли 640 тысяч японских военных. Не сходится арифметика у моих оппонентов...

Операция была проведена блестяще, за неполные три недели удалось освободить северо-восточный Китай, часть Корейского полуострова, юг Сахалина и Курилы.

- Нашими войсками командовал маршал Василевский?

- Да, Александр Михайлович. Думаю, Сталин не хотел отдавать все лавры победителя Жукову, поэтому послал Василевского, и тот отлично справился с поставленной задачей.

О прилетевшей ответке

- Почему японцы так быстро капитулировали? Сработал фактор внезапности?

- В Токио знали: СССР готовится вступить в войну. Японцы фиксировали переброску наших войск. Составы шли из Германии через Москву, формировались на Ярославском вокзале и далее держали путь по одноколейному Транссибу. Как и куда спрячешь эшелоны с военной техникой и солдатами?

Переброску нельзя было сделать скрытно. Квантунская армия вела разведку, вербовала осведомителей. "Спящая" агентура оставалась еще со времен вооруженной интервенции 1918-1922 годов. Словом, японцы всё знали, но надеялись, что им удастся убедить Сталина не вступать в войну, в качестве приманки обещали добровольно отдать Южный Сахалин и Курильские острова. Более того, в середине 90-х годов я публиковал документы из японских источников, согласно которым Советскому Союзу предлагали даже Хоккайдо в обмен на неучастие в боевых действиях против Квантунской армии.

В Токио объективно оценивали соотношение сил и понимали, что не смогут противостоять тем, кто только что сломал хребет германской военной машине. Сопротивляться было бесполезно, это лишь затянуло бы агонию. К тому же японцам приходилось действовать с оглядкой, опасаясь высадки нашего десанта на Хоккайдо.

- А такие планы были?

- Да, маршал Василевский приказал перебросить туда две стрелковые дивизии, но этого не произошло из-за задержки продвижения наших войск на Южном Сахалине, а затем Сталин и вовсе отменил операцию на Хоккайдо. Никто в Москве не собирался превращать Японию в разделенное государство, как это произошло с Кореей, Германией и Вьетнамом.

Я работал в сталинском архиве, когда президент Ельцин открыл документы секретариата ЦК КПСС и Политбюро. В бумагах даже намека нет на то, что СССР хотел создать что-то вроде народно-демократической республики Хоккайдо. Это была бы большая глупость даже по той причине, что остров представлял собой крайне отсталый район Японии, где жили крестьяне и необразованные рыбаки. Рабочего класса на Хоккайдо не было. Создавать там какое-то социалистическое государство - чистой воды утопия. Истощенному войной Советскому Союзу сначала надо было обеспечить продовольствием и всем необходимым население освобожденных Курил и Южного Сахалина. Какой тут еще Хоккайдо?!

- Вы сказали, что ударами по Хиросиме и Нагасаки американцы как бы вернули японцам должок за Перл-Харбор. А в случае с Советским Союзом был, на ваш взгляд, элемент ответки за Цусиму, за унижение в Русско-японской войне начала прошлого века?

- Безусловно! Сталин об этом говорит, ничего не скрывая. Найдите его выступление от 2 сентября 1945 года, где он вспоминает черное пятно, которое теперь смыто. Не месть, но реванш. Тут все сошлось - и союзнический долг, и геополитика, и психология. Японцам важно было преподать урок.

О вкусе "спелой хурмы"

- А что за стратегия "спелой хурмы", о которой вы пишете в книге?

- Она состояла в том, чтобы не нападать на Советский Союз до тех пор, пока он не выведет с Дальнего Востока и из Сибири хотя бы половину войск и две трети техники - самолеты, танки, артиллерию. После этого, как считалось, СССР падет к ногам Японской империи, подобно спелой хурме.

- Речь про 1941 год?

- Да, его конец. Японцы видели: Гитлер подошел к Москве, Сталин вынужден перебрасывать часть сибирских дивизий. Вот и выжидали, выбирали момент. Но все-таки не напали. Против этого сыграли три фактора. Во-первых, сорвался блицкриг Гитлера. Немцы ведь обещали одержать победу к ноябрю. Второе. Сталин проявил удивительную выдержку и не ослабил нашу группировку на Дальнем Востоке настолько, чтобы японцы, памятуя поражение на Халхин-Голе, решились ввязаться в драку. Как известно, для успешного наступления нужно тройное превосходство в численности. Хотя бы двукратное. Советское командование не допускало этого, сохраняя баланс сил - приблизительно миллион солдат на миллион. И третий фактор - климатический. Японцы, имея опыт интервенции 1918-1922 годов, понимали: в России почти нет пригодных для продвижения войск дорог, не считая Транссиба. Поэтому операции планировали на лето. Возьмите Хасан, Халхин-Гол. И в плане "Кантокуэн" (дословно - "Особые маневры Квантунской армии") в качестве последней, крайней даты было обозначено 29 августа 1941 года. Я нашел этот день в японских документах о подготовке и проведении войны против СССР. Если бы до конца лета благоприятные для Японии обстоятельства не складывались, предполагалось перенести все на весну 1942-го.

Но потом было решено ударить по Юго-Восточной Азии с целью получения ресурсов, в первую очередь нефти. Японцы планировали использовать зиму 1941/42 годов для быстрого захвата источников сырья, а позже, согласовав все с Германией, вернуться к плану нанесения удара по СССР.

Важно и то, что китайцы не сдавались на протяжении четырнадцати лет. Это стало большим подспорьем для Советского Союза. Капитулируй они, и вероятность нападения Токио на СССР неизмеримо возросла бы. Японцы с этим сегодня не соглашаются, но есть официальные цифры, которые озвучивал Дэн Сяопин: от рук оккупантов погибли от 30 до 35 миллионов китайцев, причем подавляющее большинство из них - мирное население. Как, кстати, и у нас. Некоторые отечественные историки, публицисты любят обвинять Жукова и других маршалов - дескать, те забросали трупами наших солдат немецкие траншеи. Ничего подобного! Потери германской и советской армий вполне соизмеримы. При условии, сколько миллионов красноармейцев погибли и попали в плен в первые месяцы войны.

Основное количество жертв - мирные люди, гражданское население СССР. Среди немцев есть те, кто признает очевидное. А японцы продолжают упорствовать, не желая брать ответственность за десятки миллионов убитых китайцев. Ведь тогда придется говорить про настоящий геноцид. Достаточно вспомнить Нанкинскую резню, когда в декабре 1937 года за десять дней были убиты - по разным оценкам - от сорока тысяч до полумиллиона мирных мужчин, женщин, стариков, детей. Есть документальные свидетельства, включая фото с отрубленными головами. Так, газета "Осака Майнити" напечатала репортаж о двух японских офицерах, которые заключили пари, кто больше китайцев зарубит за минуту.

Или возьмем проводивший жесточайшие эксперименты на людях отряд N 731. Тут и вивисекция, и обмораживания, и прочие ужасы. Это называлось исследованиями в области биологического оружия. Официально считается, что отряд загубил от 3 до 5 тысяч человек. В реальности гораздо больше. В основном это были китайцы, корейцы, но и русские встречались. В том числе беременные женщины, дети.

- А теперь эти люди учат нас правильно ковыряться в носу?

- Увы, историческая память очень коротка. Неудобное прошлое стремительно забывают и всё начинают писать с чистого листа.

Об отсутствующем мирном договоре

- У нас сейчас есть шанс скорректировать хотя бы часть мифов. Скажем, тех, что касаются декларации 1956 года и отсутствия мирного договора между нашими странами. В массовом сознании считается, что мы по-прежнему находимся в состоянии войны с Японией.

- Да, обязательно об этом надо написать. Тут или полный дилетантизм, или даже идеологическая диверсия. Японцы, во всяком случае, поддерживают явное заблуждение, хотя прекрасно знают: это ложь. Мирный договор был бы заключен еще семьдесят лет назад, но помешали американцы. Хрущев предложил тогда передать Шикотан и Хабомаи, японцы требовали четыре острова, но могли согласиться и на компромисс. Американцы же поставили ультиматум: мол, если пойдете на условия русских, никогда не вернем вам Окинаву. А главное - пересмотрим план экономической помощи.

Япония очень нуждалась в поддержке США, однако хотела и нормализовать отношения с нашей страной. Этого требовал миллион японских рыбаков, подписавших соответствующую петицию. Они настаивали на заключении конвенции о ловле рыбы в наших водах.

Кроме того, оставалась нерешенной проблема возвращения осужденных военных преступников. Речь шла о сотнях человек...

В итоге японцы все же уступили американцам, и было достигнуто соглашение не о мирном договоре, а о совместной советско-японской декларации. Хрущев настаивал на включении в нее пункта о том, что после заключения мирного договора, переговоры о котором продолжатся, Советский Союз готов передать острова. Кстати, наши дипломаты тогда умно поступили: не вернуть, а передать. Так сказать, в качестве жеста доброй воли, принимая во внимание интересы японского народа.

И еще к слову: Хабомаи - не один остров, а группа из двадцати отмелей, скал, камней и других кусочков суши, которые мы называем Плоскими. Их главная ценность в 200-мильной экономической зоне. Таких мест на Земле буквально с десяток. Это явление называется апвеллинг: происходит турбуленция воды, глубинные потоки поднимаются вверх, вынося к поверхности корм, и туда устремляются огромные стаи ценнейших пород рыб. Японцы особо и не скрывают, что им не острова нужны, а пространство вокруг.

- И все-таки, Анатолий Аркадьевич, давайте закрепим: де-юре мир между нашими странами не заключен.

- У нас нет мирного договора с Германией. И что теперь? Вас этот аргумент убеждает?

Первая статья совместной декларации 1956 года гласит: между СССР и Японией состояние войны прекращается, государства в полном объеме устанавливают дипломатические, торгово-экономические, культурные и иные связи. Что еще требуется? Пресловутый мирный договор - уловка японцев, анахронизм. Это понимают у нас в МИДе, Сергей Лавров говорил: нужен договор о добрососедстве и сотрудничестве, который не предусматривает удовлетворения реваншистских претензий на нашу территорию.

Тем более что 96 процентов участвовавших в опросе россиян заявили по поводу Курил: острова ни при каких условиях передавать нельзя. И не отдадим, надеюсь. Японии придется смириться с реальностью. Жаль лишь, что восточный сосед проводит сегодня враждебную политику по отношению к России. Это никому не идет на пользу.

О зигзаге судьбы

- Мне кажется или действительно вы рассказываете о Японии без особой любви и тепла?

- Любить надо Родину. Я уважаю японский народ, его положительные качества. Мне нравится природа островов, отдельные аспекты культуры их жителей, я привык к местной кухне... В оценке страны стараюсь быть объективным. У меня там было много друзей, в основном идеологически близких по духу.

- Почему говорите в прошедшем времени?

- К сожалению, многие ушли из жизни в силу возраста. Я вплотную занялся Японией в 27 лет, а мои партнеры были на десять - пятнадцать, а то и двадцать лет старше. Теперь их остается меньше и меньше.

- Сколько вы прожили в Японии?

- Шесть лет. В качестве журналиста. И потом до ковида приезжал каждый год. Меня всегда очень тепло принимали, даже представители правящих кругов и правых сил. Сейчас поездки прекратились. По понятным причинам...

- Вы москвич?

- Да. Появился на свет в 26-м роддоме в Покровском-Стрешневе, он до сих пор существует.

- Как подсели на японскую тему?

- После школы поступил в Военный институт иностранных языков Министерства обороны СССР.

- Почему туда?

- Мой дедушка был комбригом на Великой Отечественной, защищал Москву, закончил войну гвардии полковником, кавалером пяти боевых орденов. Вот я и решил продолжить офицерскую династию. Тогда Военный институт иностранных языков только восстанавливали после расформирования. В 1964 году, когда я поступил, провели первый официальный набор.

После окончания вуза приказом начальника Генштаба меня зачислили адъюнктом Института военной истории Минобороны. Говоря по-граждански, аспирантом.

Адъюнктура была трехлетняя. Так совпало, что решением политбюро ЦК КПСС нашему институту и Академии наук СССР поручили совместную разработку 12-томной истории Второй мировой войны. Под руководством Олега Александровича Ржешевского, патриарха отечественной военной истории, год я трудился над третьим томом, параллельно собирая материалы для диссертации.

А затем меня пригласили на работу в международный отдел ЦК КПСС, уволив из армии в связи с переходом в гражданское ведомство. Там-то я вплотную и занялся проблемами советско-японских отношений. Моим начальником стал Иван Иванович Коваленко, который в 1945 году был личным переводчиком и консультантом маршала Василевского. Тот сам выбрал студента 3-го курса Владивостокского университета. Потом Коваленко поручили идеологическую работу с японскими военнопленными, он стал начальником отдела спецпропаганды и главным редактором газеты для пленных японцев. Очень интересный человек!

- Диссертацию вы защитили?

- Конечно! И кандидатскую, и докторскую. Тема первой - подготовка Японии к войне против СССР, второй - военная политика Японии в 1931-1945 годах.

В международном отделе ЦК я проработал шесть лет, и встал вопрос, в каком качестве мне проходить практику непосредственно в Японии. Сначала подумывали о дипломатической службе. Но во многих странах дипломаты ограничены в своих действиях. Шаг в сторону ступить нельзя, обо всем надо информировать местный МИД, для любой поездки за тридцать километров от посольства запрашивать за неделю разрешения, на которые часто отвечали отказом.

Журналистам таких рамок не ставили, по редакционным заданиям они могли без спроса ездить куда угодно.

Из Токио на родину возвращался собственный корреспондент "Труда". Эта газета служила связующим звеном между ВЦСПС и влиятельными в то время японскими профсоюзами, которые даже имели свою Социалистическую партию, отстаивавшую интересы трудящихся.

Тогда и возникла мысль командировать меня в качестве собкора.

- Удобная "крыша"!

- Я добросовестно выполнял служебные обязанности, изъездил Японию вдоль и поперек, не побывал лишь в двух префектурах из 47. Даже местные жители удивлялись, а я честно говорил, что поставил перед собой задачу - побывать везде. Есть такое понятие: жить под маяком. Он ведь светит вдаль, а внизу всегда темнота. Вот я и хотел увидеть все. Японцы в любой момент могли поехать, куда захотят, а я был ограничен во времени, поэтому торопился посмотреть по максимуму.

Об уроке вежливости

- Ваши любимые места?

- Мне нравилась старая Япония, патриархальная архитектура. Крупные города не вызывали большого интереса, тем более что я с семьей жил в Токио. С женой и дочкой Олей.

Естественно, японские власти прекрасно знали, что до приезда я работал в международном отделе ЦК КПСС. Иван Иванович Коваленко перед командировкой соответствующим образом инструктировал: мол, ты парень боевой, если что, конечно, прикроем, но излишнего рвения при решении определенных задач, стоящих перед нашими людьми за рубежом, не проявляй...

- Эксцессы с японцами были?

- Лишь незначительные дорожно-транспортные инциденты. Ну и нарушения правил парковки случались, само собой. Однажды оштрафовали за превышение скорости. Вызвали в прокуратуру. Благообразный японец, прекрасно одетый, с прекрасным языком в течение часа вел со мной беседу. Пятьдесят пять минут говорили о советско-японских отношениях и пять - о штрафе.

- До поездки в Японию у вас были газетные публикации?

- Писал статьи в журналы. Научные.

Знаете, без ложной скромности скажу: многим нравится стиль, слог, в котором выдержаны мои книги. Они поощряют читателя читать дальше, в них нет псевдонаучной заумности. Журналистский опыт очень помогает.

- Какие языки вы учили в вузе?

- Японский, английский. Не скажу, что свободно владел ими после окончания.

Преподавателем разговорного японского в институте был кореец, ставил нам произношение. Он родился под японской оккупацией, ходил в школу, получил высшее образование. Потом уже у нас окончил ВГИК.

Когда я впервые поехал в Японию, проблемы с языком сначала испытывал... Трудно было понять, что мне говорят, не мог разобраться в диалектах. Потом освоился. За шесть лет-то, с утра до вечера общаясь с японцами. И сейчас, не имея возможности выезжать туда, читаю интернет, смотрю их ток-шоу.

- Последняя тема. Почему победу над Японией внесли в реестр дней воинской славы совсем недавно?

- В Советском Союзе эта дата отмечалась всегда. Соответствующий указ был подписан 2 сентября 1945 года, днем празднования определили 3-е. А в 1995-м, когда обновляли реестр дней воинской славы России, тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев дул в уши, убеждая Бориса Ельцина вычеркнуть день победы над Японией, дабы не обижать, не раздражать богатого соседа, на которого имелись большие виды после сдачи Курил.

С тех пор мы вели борьбу за восстановление исторической справедливости ради чествования наших солдат и офицеров, одержавших блестящую победу на Дальнем Востоке. Сопротивление было большое. В итоге японцы сами помогли, заняв враждебную России позицию. В 2023-м сначала проголосовали обе палаты парламента, а потом и президент Владимир Путин подписал указ о восстановлении Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Рад, что нам удалось добиться своего, и 3 сентября вернулся праздник.

- Спасибо за разговор. Как это будет по-японски?

- Аригатоо годзаймасу. Можно сказать и аригатоо, но лучше произносить оба слова. Более вежливая форма.

- Пойду репетировать, Анатолий-сан. Аригатоо годзаймасу...

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем