...В мае 2003 года в Белграде я познакомился с Евгенией Владимировной Готуа. Эта благороднейшая женщина одна из немногих, кто в XXI веке сохраняет живую память о дореволюционной России и событиях Гражданской войны. Мои рассказы о сегодняшнем отношении к эмиграции в современной России всколыхнули у Евгении Владимировны воспоминания о тех "окаянных" днях.

Попросив госпожу Готуа записать свой рассказ, я, конечно, понимал, сколь трудную задачу я поставил перед 96-летней хозяйкой белградской квартиры на улице Негошевой. Подводило зрение, руке не хватало прежней твердости. Но вскоре в мой адрес пришел пакет. На нескольких страницах неуверенным почерком был написан текст, который я с согласия автора назвал "Поезд на Мариуполь". Я работал с текстом Евгении Владимировны бережно, стараясь сохранить колорит живой речи рассказчицы. Мысленно представляю ее квартиру в одном из центральных районов Белграда, недалеко от главного православного храма Сербии (крупнейшего в мире) - собора Св. Саввы. Кстати, вблизи находится и русская Троицкая церковь, в которой похоронен барон Врангель и хранятся многочисленные реликвии и художественные ценности, переданные туда русскими эмигрантами. В углу квартиры у иконы Георгия Победоносца - белый Георгиевский крест с поврежденной эмалью и французские знаки отличия: орден Почетного легиона и Военный крест. Это награды свекра Евгении Владимировны - Георгия Семеновича Готуа, генерал-майора, кавалера ордена Св. Георгия 4-й степени. Генерал умер в 1938 году и был похоронен на Новой гробле (Новое кладбище) в Белграде - месте упокоения многих русских эмигрантов. После освобождения Югославии от фашистов немало русских оставили обжитые места и бежали на запад. Готуа остались - их укрепляла вера и желание не покидать православную страну, налаженную жизнь.

Виктор Петраков, заместитель руководителя Департамента по сохранению культурных ценностей Министерства культуры Российской Федерации.

Зима 1919

24 ноября 1919 года. Зима наступила рано. Мой родной город Константиноград* в снегу. Ночью был мороз. В гимназии шумно. Отбросили красных. Поем "Смело мы в бой пойдем за Русь святую", "Храбро дерутся Дроздовские роты". Дирижирует законоучитель отец Петр - после прихода красных его повесили во дворе гимназии. Звонок прерывает уроки. Гимназия идет встречать генерала Шкуро, который взял город. Шкуро въезжает на белом коне в черкеске и в большой папахе. О нем говорят, что он безумно храбр. Во время обстрела его поезда он танцевал на крыше вагона лезгинку. Много лет спустя он признался мне, что мог сделать это только в пьяном виде. Он любил детей: за ним вечно брели казачата. Они всегда знали, где он вечером, и поджидали его около кино или ресторана. Генерал раздавал ребятишкам конфеты и мелочь. Если он узнавал о нуждающихся казачках, то неизменно им помогал. После встречи Шкуро я пришла домой в мокрых ботах. В спешке няня ткнула их куда-то сушиться...

Родилась я в Киеве за семь лет до начала Первой мировой войны, но Константиноград обожала. Там жили бабушка и дедушка, которых я очень любила. Весной город был полон сирени и жасмина. Все благоухало. Перед каждым домом - палисадники, вокруг сады. Улицы чистые. Три церкви, мужская и женская гимназии, духовное училище, несколько биоскопов. Гордость города - кондитерская Иоффе, где мы с отцом каждое воскресенье ели чудные пирожные. Там можно было заказать и куличи, и сырную пасху, и другие вкусные вещи. Помню стаи голубей, которых заставлял летать их владелец. Вместе с ними и я забиралась на крышу с флагом и гоняла этих красивых птиц. В городе было много охотников с чудными собаками. Дом наш стоял на углу Петроградской и Екатеринославской улиц напротив городской богадельни и спиртовых складов. Неподалеку был красивый белый дом моей тети Домбровской. Слышала, что после двадцатых годов в нем располагался музей.

Но вернемся в 1919 год. Пришел взволнованный отец. В городе тревога. Красные прорвали фронт. Никто еще не забыл, как в прошлом году в это время вошли красные, а утром по дороге шли люди в одном белье и босые. Впереди тогда шел председатель городского суда Перевозников с гордо поднятой головой, борода седая до пояса. Все в городе любили и уважали его. Весной рабочие за городом нашли его белье и узнали по монограмме. Стук в окно. Сообщают, что объявлена эвакуация, дается один час на сборы.

Ужас, слезы, паника. Началась суета. Нас четверо детей: мне - 12, брату - 8 и близнецам - по 4 года. Няня забыла, куда поставила сушиться мои сапожки. Искать некогда. Заворачивают мне ноги теплым платком, и папа на руках выносит меня из дому и сажает в телегу. Няня клянется беречь дом, собаки жалобно скулят, орудия громыхают. Перекрестились, сели на подводы и двинулись на вокзал, где стоял товарный поезд. На вагонах были надписи "Суд", "Казначейство", "Церковь", "Почта". Внутри вагона заледеневшие стены, мокрая солома на полу. Холод ужасный. Нас закутывают во все теплое, что взяли с собой. Погромыхивают пушки. Плачут провожающие, плачут уезжающие. Однако поезд стоял еще два дня. Все надеялись, что город не сдадут. Двинулись в путь 26 ноября.

Сколько ехали - не знаю. Снег валил, слышны были орудийные залпы. На редких остановках бежали за продуктами, ломали заборы и скамейки, крали дрова, чтобы хоть как-то согреться у маленькой железной печурки в вагоне. На какой-то станции жена одного из судей нашла своего сына, кадета лет четырнадцати, который был ранен и ждал прихода санитарного поезда.

Мать забрала сына к себе в вагон. Какое-то время они разговаривали, мальчик стонал, жаловался на боль. Потом его не стало слышно, думали, что уснул, мать в полубредовом состоянии все время что-то бормотала. Пассажиры, отстранив ее силой, осмотрели мальчика. Он примерз к полке и был мертв уже более суток. Страшная сцена, когда его отнимали у матери и вынуждены были выбросить тело в сугробы на ходу поезда. При первой возможности мать убежала искать сына...

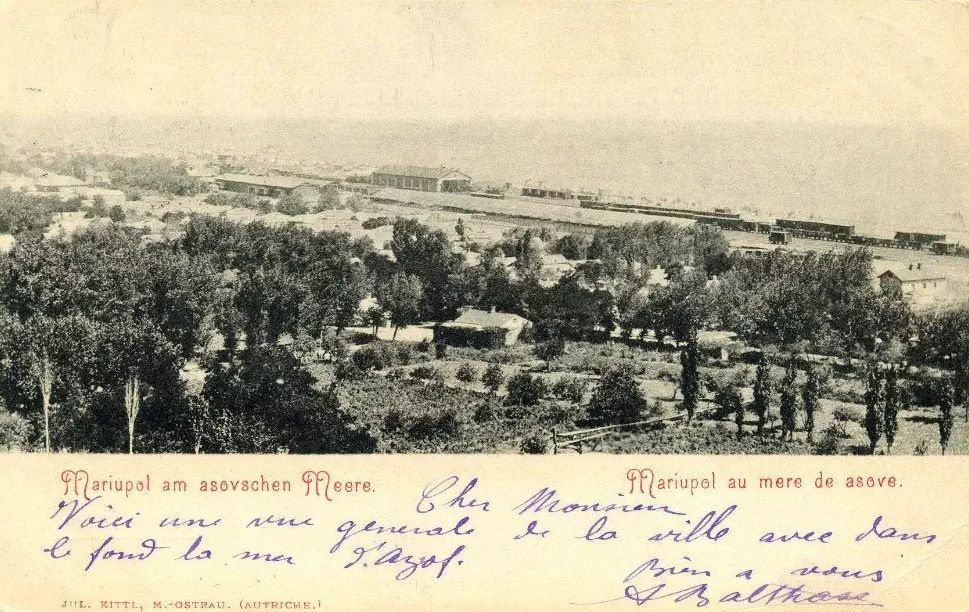

Машинисты периодически требовали денег или золота. Не раз грозили остановить поезд или ехать назад. Выбирали двух человек, и они шли по вагонам и собирали, кто что мог дать. Помню, мама сняла серьги. Сколько ехали - не знаю, но наконец добрались до Мариуполя. Солнце грело, было тепло, как будто все нормально, но где-то глухо ворчали орудия. В Мариуполе у отца был друг. Приняли нас как родных, но мучения продолжались и тут. В вагоне мы обморозили ноги - они распухли, стали болеть и чесаться, а потом мучили нас долгие годы. Лечились просто: намазывали тряпку распущенным в воде теплым столярным клеем и меняли повязку через три дня.

Мы должны были ночевать на судне "Поти", но оно стояло во льдах. А пушки гремели - то приближаясь, то удаляясь. Наконец пришел ледокол, и мы погрузились на пароход. Корабельный кок устроил нас в какой-то каморке около машинного отделения.

Он приносил нам остатки еды, иногда муку. Мы замешивали ее морской водой и пекли лепешки на трубах. Прибыли в Керчь, поместили нас в каком-то огромном доме и стали по группам развозить в реквизированные квартиры. Хозяева принимали нас неохотно, рычали. Жили в ужасных условиях, что-то варили на примусе. Все в одной проходной комнате. Вши заедали, местные смотрели волком и грозили приходом красных. Потом как-то устроились, мы сняли комнату, могли купаться и освободились от вшей. Зимой начался тиф. Сначала заболел папа, а чуть вышел из больницы - слегла мать. Я как-то добралась до больницы и в ужасе убежала. У двери были сложены как дрова мертвые тела, некому было перевезти их на кладбище и похоронить.

Вскоре жизнь чуть-чуть наладилась, но белые отступали, и снова была объявлена эвакуация. Что делалось на пристани - неописуемо. Нам повезло. Встретили папиного родственника. Он устроил нас на канонерскую лодку "Урал" в теплый трюм, в котором ехали семьи команды. Наконец тронулись в путь. Сколько времени шли, не знаю. Кок и на этом судне заботился о нас, он говорил, что у него где-то были дети, и что с ними, он не знал. Он приносил то остатки еды, то муку, которую мы месили на морской воде и по опыту предыдущего путешествия прикрепляли к трубам, которые грелись от паровой машины.

С горы Митридат уже спускались банды зеленых. По "Уралу" раздалась команда готовить пушки, чтобы громить город и фабрики. Сейчас же раздалась команда, и генерал Врангель отдал приказ: "Ни одного выстрела по берегу, убрать пушки. Фабрики и заводы принадлежат народу".

Поздней ноябрьской ночью 1920 года "Урал" вышел в море. Сколько дней шли - в памяти не отложилось. Море было неспокойно, затем поднялась буря, ветер перекатывал волны через палубу. И вдруг "Урал" чуть не столкнулся с большой лодкой, нагруженной казаками. Они потребовали взять всех на наш корабль, так как их судно терпело бедствие.

Напрасно капитан канонерской лодки убеждал, что это невозможно, "Урал" перегружен. "Или вы примете нас, или погибнем вместе". Выхода не было. Судно дало осадку почти до палубы. Было страшно, казалось, что "Урал" вот-вот погрузится в пучину. Почти всех рвало. Мы с братом носили казакам пресную воду.

Наконец добрались до Турции.

Оказалось, это был Царьград (Константинополь). Мы были изумлены обилием продуктов, которые с лодок предлагали турки, - шоколад, масло, сыр, фрукты... Товар поднимали на веревке в корзинке на палубу. Платили вперед. Часто, получив монету, лукавые торговцы убегали с товаром и деньгами.

Пришел приказ освободить военные суда. Нас поместили в огромном здании и стали по группам развозить по Хорватии. Нас повезли в порт Бакары. Рабочие нас встретили криком "Доле врангеловци!" ("Долой врангелевцев!"), дамы устроили чай для изголодавшихся детей. Сколько были в Бакарах - не помню. Дезинфицировали одежду. Потом по группам стали развозить по разным городам и местечкам. Мы попали в Велику Горицу в 16 километрах от Загреба.

Хорваты нас не любили. Особенно это проявилось после того, когда их известный политик Степан Радич побывал в России и стал расхваливать достижения коммунистов. При первой же возможности мы перебрались в Сербию. Король Александр заботился о русской эмиграции, и жизнь налаживалась. Старшее поколение принялось энергично устраивать школы, русские гимназии, больницы. В Сербии была работа для архитекторов и инженеров, артистов и художников. Устраивались и на военную службу. Издавались газеты, печатались книги.

Я уговорила родных записать меня в Русскую гимназию (остатки Смольного института). Годы, проведенные там, - одно из светлых воспоминаний моей жизни. Всю жизнь с любовью и благодарностью вспоминаю наших преподавателей. Многие из них были профессорами из Москвы.

Мой отец был юристом, но без знания языка не мог устроиться по своей специальности, да и подданство надо было принять, а отец считал это изменой Родине. Родители ждали прихода союзников в Россию и возвращения старых порядков. Поэтому отец работал кассиром или преподавал в гимназии.

Мой будущий муж, Георгий Готуа, окончил Донской кадетский корпус. Сначала работал на разгрузке товаров на пристани, носил молоко в четыре утра из студенческой молочной. Учился на строительном факультете. Постепенно он стал работать по специальности у подрядчиков на мостах и дорогах. Георгий был энергичным, честным, и работа для него находилась всегда.

На постройке железной дороги Белград - Бар он руководил сооружением туннелей и мостов. Строил гидроэлектростанцию "Баина Башта". На открытие ГЭС был приглашен Иосип Броз Тито, который вручил мужу правительственную награду, а на торжественном обеде подарил ему ценный золотой портсигар со своей монограммой. Вдобавок Георгий получил и денежную премию. На эти деньги муж купил участок земли и построил маленький домик в Джурманэ (Черногория). Он надеялся, что, когда станет пенсионером, мы с внуками будем там проводить лето. К сожалению, судьба сложилась иначе.

Нашему сыну Георгию было 10 лет. Он пошел со своей школой встречать русских солдат. Было сумасшедшее веселье. В день прихода Красной армии мой сын с другими детьми взобрался на пушку, прицепленную за грузовик. Когда грузовик тронулся, он хотел прыгнуть на ходу (чтобы не уехать далеко и не беспокоить маму), другие ребята задержали его, и он упал вниз головой и сломал шею. Отец застал его еще живым, и маленький Георгий взмолился: "Папа, возьми меня домой". Последнее слово моего незабвенного было "мама". Эта рана болит до сих пор.

Вымоленного у Бога второго сына, тоже Георгия (хотя просила священника назвать его Юрием), также уже нет в живых. Осталось утешение - любимая внучка Нина. Закончила факультет психологии в Лондоне и стала магистром естественных наук. Много воды утекло. Более восьмидесяти лет я прожила в Сербии. Но "окаянные дни" послереволюционной смуты из памяти не вычеркнуть никогда.

- * Ныне Берестин (до 2024 года - Красноград) Харьковской области Украины. В описываемый период входил в Полтавскую губернию. - Ред.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем