Если говорить о географических ассоциациях, которые вызывает имя Суворова, то на ум приходят Пруссия, Польша, Турция, Италия, Швейцария. О Финляндии же в этой связи, как правило, вспоминают довольно редко. Между тем многие финны считают, что Александр Васильевич не только говорил по-фински, но и родился в Финляндии, а цепь крепостей Старой Финляндии*, создание которой было связано с его именем, по аналогии со знаменитой "линией Маннергейма" называют "Суворовской линией".

В автобиографии, написанной в 1786 году, Суворов пишет о том, что он знал финский язык: "Что до моих наук, то они состоят в… языках: немецком, французском, итальянском, польском, турецком… и финском". Финский язык стоит в этом перечне несколько особняком, поскольку он не относится к числу "рабочих" языков, которые нужны были полководцу в его практической деятельности. К тому же язык этот довольно сложный, чтобы его можно было выучить между делом без особой нужды.

По всей вероятности, его интерес к финскому языку и Финляндии был не случайным. Известно, что в 1799-м в Италии однажды за столом он декламировал финские песни, а свою фамилию считал производной от финского Syvävaara. В этой связи следует отметить тот факт, что в восточнофинских преданиях он упоминается как Сухонен, Сууронен, Суувуори, Сууворо.

Таким образом, "финский след" в биографии знаменитого российского полководца прослеживается довольно отчётливо. Причём речь идёт уже о самом начале его жизненного пути, о котором по большей части мы можем говорить лишь предположительно, даже о дате и месте рождения.

Как отметил автор подробного жизнеописания генералиссимуса А. Ф. Петрушевский, "большая часть историографов Суворова принимают годом его рождения 1729… по другим сведениям указан 1730 год, по другим даже 1727".

В качестве же места рождения называют не только Москву и Каменку, но и Финляндию. Во всяком случае, так об этом сообщается в авторитетной финской энциклопедии (Tietosanakirja) начала прошлого ХХ века. Не случайно в предании о рождении Суворова говорится, что "никогда никому не будет и не должно быть известно место рождения этого ребёнка".

О том, где прошло детство полководца, мы можем судить лишь по письму его внука Александра Аркадьевича в Новгородское земство в 1878 году. В нём он пишет о том, что Александр Васильевич родился в Каменке, где провёл свои детские годы. Если это соответствует действительности, то можно предположить, что финский язык он выучил ещё в детстве, поскольку Боровичский, Тихвинский и Валдайский уезды входили в состав так называемой Новгородской Карелии, куда в XVII веке в массовом порядке переселялось финно-угорское население из Корельского уезда и Ингерманландии, отошедших к Швеции в 1617-м.

На новых местах карелы и финны надолго сохранили свой язык и традиции. Один дипломат, проезжавший здесь в 1716 году, писал о том, что местность между Новгородом и Тверью была сплошь заселена финнами и карелами. А немецкий путешественник М. Ранфт, посетивший эти места через 50 лет, отметил, что местные жители "в основном имеют финские корни". Известно также, что, проживая в Кончанском, Суворов имел "в повелении своём тысячу душ карел, из коих весьма малое число по-русски худо разумеют".

Можно предположить, что в числе переселенцев Новгородской Карелии были предки Суворова - Наум и Сувор, которые, по его словам, выехали из Швеции. По всей вероятности, речь идёт не о самой Швеции, а её заморских территориях. Косвенным подтверждением этого можно считать и тот факт, что шведского языка Суворов не знал. О древних карельских корнях рода Суворовых писал такой известный биограф полководца, как В. А. Алексеев.

Финский историк Кауко Рекола считает, что по материнской линии Суворов мог быть связан с Ингерманландией, выходцем из которой, возможно, был его дед Федосей Мануков. Исследовав родословную полководца, он приходит к выводу о том, что Суворов не родился в Финляндии, но есть все основания считать, что он имел финские корни, а финский язык знал уже с детства.

Вполне вероятно, что знание финского языка было одной из причин его первой краткосрочной командировки в Старую Финляндию. В 1772 году шведский король Густав III совершил монархический переворот и восстановил в Швеции абсолютизм, отменив конституцию, гарантом которой была Екатерина II. "Схваченное королём почти неограниченное самодержавие начинает озабочивать нас" - писала она П. А. Румянцеву. Императрица не исключала вооружённого столкновения со Швецией, а потому решила "на всякий случай прикрыть Финляндские наши границы" и увеличить количество войск в Старой Финляндии. На границу со Швецией из Польши был переброшен корпус генерал-поручика Эльмта, в котором служил Суворов. Он был готов "сражаться среди льдов и шёл туда как солдат", но военная слава ждала его в других местах.

На этот раз ему было поручено провести рекогносцировку русско-шведской границы и выяснить настроения местного населения - его отношение к событиям в Стокгольме. Выполнение этой миссии предполагало знание языка местного населения.

Суворов выехал в Финляндию в феврале 1773-го. В автобиографии он сообщает о своей миссии очень лаконично: "По перемене правления в Швеции… осматривал Российский со Швецией рубеж с применением политических обстоятельств".

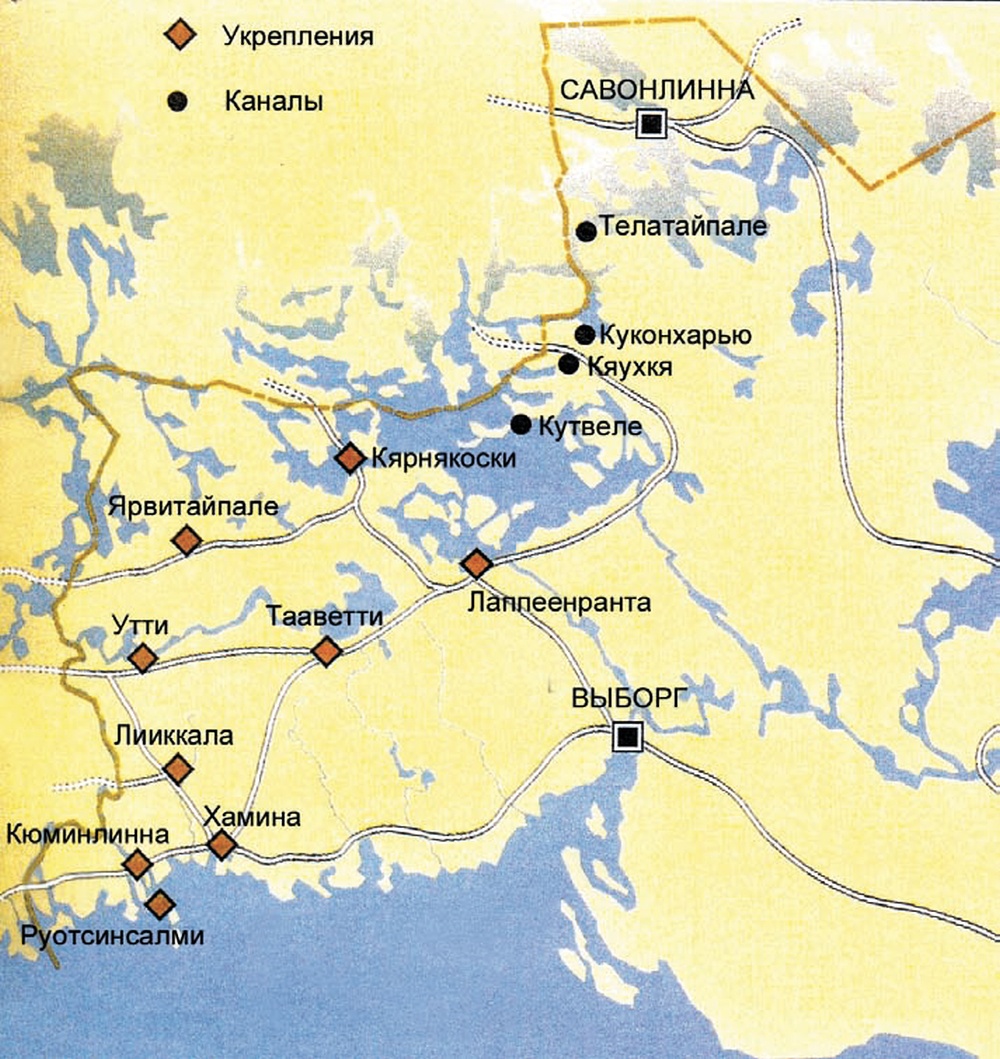

Маршрут поездки проходил через Выборг, Кексгольм и Савонлинну. Он знакомился с состоянием обороны русско-шведской границы и, переодевшись в партикулярное платье, беседовал с представителями различных слоёв местного населения: священниками, дворянами, горожанами и крестьянами. Вернувшись в Петербург, он успокоил императрицу, рассказав ей о том, что финны недовольны шведским королём. Он высказал также свои предложения по укреплению границы. По его мнению, опасность Петербургу исходила из точки пересечения дорог Хамина - Лаппеенранта - Выборг. По его совету Екатерина приказала построить форт Давыдово (Тааветти), который можно считать первенцем Суворовской линии.

Екатерина вновь вспомнила о Суворове во время русско-шведской войны в 1789 году, когда обсуждался вопрос о главнокомандующем войсками в Финляндии. Она писала Потёмкину: "Мне нравится, когда мы Суворова прочим". Но, очевидно, было решено, что в тот момент Суворов нужнее на турецком фронте. Он поехал в Финляндию уже после падения Измаила, весной 1791-го. По замечанию секретаря императрицы А. В. Храповицкого, это было предпринято для того, чтобы "отдалить Суворова от праздника" в честь взятия Измаила и победы над Турцией, творцом которой официально считался Потёмкин. Его отношения с Суворовым в то время складывались не лучшим образом, и большинство биографов полководца расценивают это назначение как происки светлейшего князя, которого считают виновником конфликта.

Исключение составляет В. С. Лопатин, по мнению которого "в конфликте повинен был Суворов, позволивший вовлечь себя в борьбу придворных группировок: Потёмкин решил вырвать "друга сердешного" из сети интриг, заняв его делом". С этим мнением исследователя можно согласиться, равно как и с его утверждением о том, что "совсем не лишне было поручить Суворову осмотреть границу и представить соображения на случай новой войны. Да и само пребывание в Финляндии победоносного полководца должно было охладить горячие головы (шведов. - Г. К.)". Однако эта командировка была слишком поспешной. Отправить Суворова в инспекторскую поездку в Финляндию можно было бы и после окончания торжеств, к которым он имел самое непосредственное отношение.

Тем не менее это поручение было продиктовано прежде всего государственными интересами. Несмотря на то, что уже на следующий день после заключения Верельского мира в марте 1790 года Густав III приказал воздвигнуть Алтарь дружбы, украшенный инициалами короля и императрицы, отношения между двумя монархами не были дружественными. Императрица не была уверена в прочности договора и считала возможным возобновление военных действий. В связи с этим она поручила Суворову проверить состояние пограничных фортификаций и составить проект укрепления границы на случай наступательной войны со стороны шведов: "Я желаю, чтобы вы съездили в Финляндию до самой шведской границы для познания мест, служащих для обороны оной". Чтобы успокоить общественное мнение в Европе, она писала в Вену принцу Шарлю де Линю: "От нечего делать Суворов съездил прогуляться по Финляндии".

В то время, когда Потёмкин в Петербурге пожинал лавры победителя, Суворов, претерпевая тяготы суровой финляндской весны - холод, грязь и бездорожье, инспектировал крепости и фортеции, расположенные вблизи русско-шведской границы: Выборг, Фридрихсгам, Давыдово, Вильманстранд, Нейшлот и Кексгольм. Целый месяц он осматривал укрепления, казармы, артиллерию, склады, госпитали, беседовал с офицерами и солдатами.

18 мая он представил императрице в Царском Селе отчёт о поездке, из которого явствовало, что состояние крепостей не гарантирует безопасность Петербурга. Особую тревогу вызывало состояние Давыдовской крепости, прикрывавшей ближние подступы к столице. Суворов предложил ей план укрепления границы, исполнить который уже 25 июня она предписала ему: "…полагаемые вами укрепления построить под ведением вашим". Помня о том, как в 1788-м шведы пытались подойти к Петербургу, Екатерина поручила ему создать систему крепостей для защиты столицы. При этом ему были выделены значительные денежные средства и предоставлены большие полномочия: вверено командование Финляндской дивизией (440 тысяч человек), Роченсальмским портом и Сайменской гребной флотилией (125 судов).

Вряд ли Суворов обрадовался этому назначению: его посылали на строительные работы на север в то время, когда на юге близилась к концу война с Турцией. Но тем не менее для него это было занятие: "Играть хоть в бабки, коли в кегли нельзя". В конце июня Суворов выехал в Финляндию, где, по выражению О. Михайлова, "принялся за дело, хотя и не любезное его сердцу, но полезное для России и спасающее его от праздности".

Прибыв на место, Суворов без промедления принялся за работу. "Слетя с Олимпа, странствую я по каменной степи, обросшей лесом", - писал он П. А. Зубову. Он был полководцем, но при этом хорошо разбирался в фортификационной науке, с основами которой познакомился ещё в детские годы, когда вместе с отцом читал его перевод сочинения французского инженера Вобана "Истинный способ укрепления городов".

На реализацию плана оборонительных работ у него ушло полтора года. За это время были усилены укрепления Фридрихсгама, Вильманстранда, Выборга и Давыдовской фортеции, Нейшлота; сооружены новые форты Лииккала, Утти и Озерный (Ярвентайпале). На островах при Роченсальме (Свенскзунде), на месте нынешнего города Котки, были воздвигнуты сильные укрепления. При Суворове Роченсальм стал новым портом и главным укреплённым пунктом южной части финской границы. В сентябре 1792 года над фортом Екатерины был поднят штандарт, полагавшийся главным крепостям империи. При всяком удобном случае он старался прогуляться по крепости: "Пред выездом я гулял по Рочисальму. Массивнее, прочнее и красивее строенье трудно обрести. Так пограничная крепость".

Скрывая за шуткой своё удовольствие Нейшлотом, он говорил: "Знатная крепость, помилуй Бог, хороша: рвы глубоки, валы высоки, лягушке не перепрыгнуть, с одним взводом штурмом не взять". Любимым детищем Суворова стала заложенная им крепость Кюменгорд (Кюминлинна): "Всего мне милее Камнегород, красавица, могущая пленять с гульбою по цветам чрез Гельсинфорс и - Абов; всякий имеет свою страсть".

По его инициативе на узких перешейках Сайменского озера были прорыты четыре канала - Кутвеле, Кяюхкяя, Куконхарью и Телетайпале, которые имели не только военное, но и экономическое значение. Вообще следует отметить, что военное строительство в Юго-Восточной Финляндии, потребовавшее большого количества людей, продуктов, строительных материалов, оживило экономическую и культурную жизнь региона.

Все строительные работы велись под непосредственным наблюдением Суворова. Он не сидел на месте: ездил по всей Старой Финляндии, искал известковый камень, строил кирпичные заводы, выписывал строительные материалы из Петербурга и Ямбурга, вникал в бухгалтерию. В документах и письмах 1791-1792 годов упоминаются около двух десятков населённых мест: Роченсальм, Савитайпале, Лехмасаари, Нейшлот, Кюменгород, Кварнбю, Вильманстранд, Крок Сильд, Куолемаярви, Партакоски, Ярвитайпале и другие. Читая европейскую прессу, он внимательно следил за развитием европейской и восточной политики. Он активно переписывался с Екатериной II, которая была в курсе финляндских дел, знала даже названия крепостей и их особенности. Несколько раз он выезжал в Петербург для посещения должностных лиц и докладов императрице.

Суворов считал, что "труд здоровее покоя", а потому следил за тем, чтобы солдаты не были праздны. При этом он не забывал о боевой подготовке вверенных ему войск, не хотел, чтобы они превратились в "рабочих мужиков", стремился поднять в войсках дисциплину путём усиленных строевых занятий и полевых манёвров.

Строительные работы велись довольно быстро и интенсивно. Оборотной стороной интенсивности были высокая заболеваемость, смертность и дезертирство солдат Финляндской дивизии. В связи с этим недоброжелатели полководца в Петербурге стали распространять слухи о том, что Суворов, желая выслужиться перед императрицей, торопится со строительством, безжалостно эксплуатирует занятых на строительных работах солдат и без особой нужды вырубает леса. Его обвиняли также в том, что, пренебрегая медициной, он закрыл все госпитали, что привело к увеличению солдатской смертности.

Что касается его отношения к медицине, то он действительно не доверял ей, а в госпиталях (богадельнях) по их тогдашнему состоянию видел очаги заразы. "Бойся богадельни - говорил он солдатам. - В ней первый день - мягкая постель; второй день - французская похлёбка, третий день - домовище".

Главным средством сохранения здоровья здоровых солдат Суворов считал постоянный труд, доброкачественную пищу и гигиенические мероприятия, а больных чахоткой, водяной болезнью, цингой (скорбутом), старался вылечить "полковыми средствами", в том числе кислой капустой, хреном и табаком. Следует отметить, что Финляндская дивизия ещё до Суворова отличалась большим числом беглых и умерших, что было следствием сурового климата и обилия болот, отсутствия оборудованных жилищ, а также того, что она комплектовалась за счёт кригсрехтных (осуждённых по суду) и переведённых сюда из гвардии за проступки.

Суворов болезненно реагировал на злонамеренные козни, которые в столице строили против него "семь бесов с бесенятами" и просил своего родственника Д. И. Хвостова выяснить, кто распространяет о нём порочащие слухи, с тем чтобы призвать клеветников к ответу.

Суворов действительно спешил закончить строительные работы в кратчайшие сроки, чтобы быть свободным для другой службы в другом месте. Рутинная работа в Финляндии тяготила его, и об этом он писал в своих письмах: "Я полевой солдат!.. Баталия мне покойнее, нежели лопата извести и пирамида кирпичей… Мне лучше 2000 человек в поле, чем 20 000 в гарнизоне". Тем не менее он добросовестно выполнял возложенное на него поручение и "попутно" занимался организацией военной и агентурной разведки для получения сведений о состоянии шведских фортификаций и вооружённых сил, настроениях пограничного населения.

Несмотря на занятость, круг его общения с местным населением был довольно широк. Во время поездок по Финляндии Суворов одевался очень скромно, ездил без свиты, так что местные жители часто принимали его за простого офицера, делились с ним своими радостями и горестями, а он потом оказывал им помощь.

В одном из писем он пишет: "Пасторша в Мендугаруе (Мянтюхарью. - Г. К.) очень ласкова, у неё 8 детей. С Штейнгелем меня потчивала за офицеров". В Кюменгороде, где он жил некоторое время, он опекал православную церковь, сформировал церковный хор и накупил много церковной утвари. Там у него было много друзей и собеседников, в кругу которых он довольно весело проводил свободное время: "…сряду 3 часа контртанц прыгал". В Хамине (Фридрихсгаме) он снимал верхний этаж лучшего в городе дома вдовы лекаря Псковского полка Анны Элизабет Грин, которую он называл "маменькой". Он проводил с ней приятные вечера за чашкой чая в беседах на русском и на финском языках и даже был посажённым отцом на свадьбе её дочери и племянницы, во время которой удивлял гостей своими экстравагантными выходками.

В целом его впечатления от природы Финляндии были очень лаконичны и эмоциональны: "Здесь снег, грязь, озёра со льдом, проезд тяжёл… И супруг вранов здесь не видим. С новой луны непрестанные дожди, темнота, мрак, краткие дни. Странствуя в сих каменномшистых местах, пою из Оссиана. О, в каком я мраке!"

К концу 1792 года строительство укреплений на русско-шведской границе было в основном завершено, и Екатерина II назначила Суворова главнокомандующим войсками в Екатеринославской губернии и Крыму, поручив ему укрепить юго-западную границу на случай возобновления войны с Турцией. Перед отъездом он представил императрице чёткий план действий на случай оборонительной и наступательной войны со Швецией, приложив к нему планы построенных укреплений, предложения по их гарнизонам, а также смету на завершение строительных работ.

Со свойственной ему самоиронией Суворов подводит итоги своей деятельности в Финляндии в письме Хвостову: "Я не отдыхал в праздники. Каналы кончены… Нейшлот сообразно сему году. Давыдов - старое на новый лад. Вильманстранд - приделка. Роченсальм - коза в сравнении буйвола. Протчее - и ленивый одолеет".

В начале декабря 1792-го он уезжает из Финляндии уверенный в том, что безопасность русско-шведской границы "обеспечена на 100 лет … и там не осталось ни одного уголка, куда бы шведы имели проникнуть, не встретив сильного сопротивления".

Авторы специального исследования, посвящённого Суворовской линии, - Марти Корхонен и Галина Вангонен - отметили, что Суворовская линия возникла из-за угрозы со стороны Швеции. После Фридрихсгамского мира 1809 года интерес к ней был утрачен. Позднее её вспоминали в связи с линией Маннергейма, которая подобно Суворовской линии была колоссальным строительным проектом, судьбу которого изменили крутые повороты большой политики.

- 1. Суворов А. В. Письма. М. 1986.

- 2. Петрушевский А. Ф. Генералиссимус князь Суворов. СПб. 2005.

- 3. Бородкин М. История Финляндии. Время Екатерины II и Павла I. СПб. 1912.

- 4. Михайлов О. Суворов. М. 1973.

- 5. Меерович Г. И., Буданов Ф. В. Суворов в Петербурге. Л. 1978.

- 6. Лопатин В. С. Потёмкин и Суворов. М. 1992.

- 7. Катышева С. В. "Суворовские пенаты" (Каменка - родовое имение А. В. Суворова)//Исторические миниатюры. Любытино. 1996.

- 8. Жизнь Суворова, рассказанная им сами и его современниками. М. 2001.

- 9. Rekola K. Suvorov. Generalissimus - Genius. Helsinki. 1989.

- 10. Suvorovin linja. Суворовская линия. Suvorovs linje. Kotka. 2009.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем