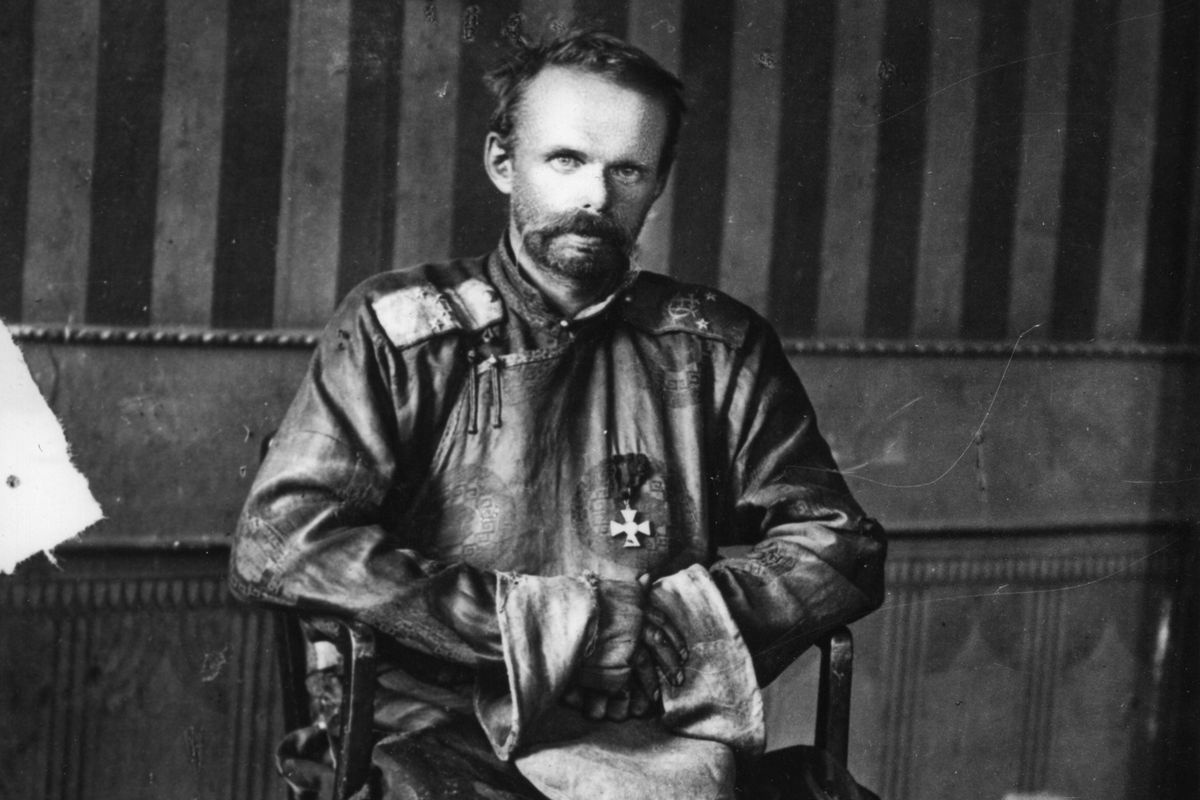

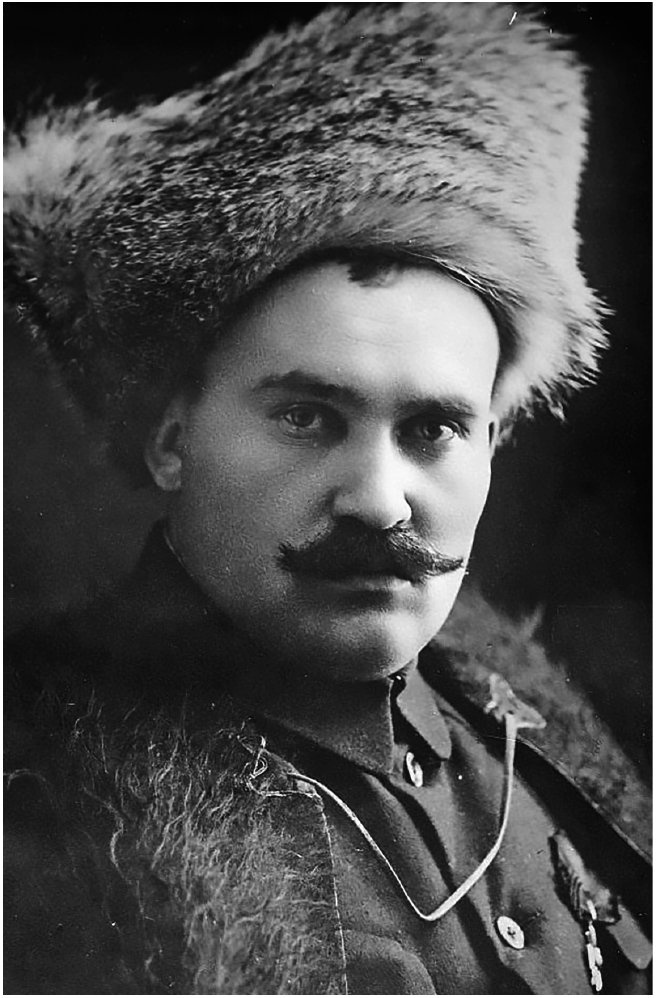

15 сентября 1921 года в Новониколаевске был расстрелян белогвардейский офицер Роман фон Унгерн-Штернберг. Незаурядная личность Романа Федоровича Унгерн-Штернберга окружена сегодня клубами мифов. Однако как в нашей стране, так и за рубежом есть профессиональные историки, которые стремятся воссоздать исторический портрет "белого рыцаря", избегая романтических общих мест. Мы беседуем с одним из таких специалистов - Андреем Ефименко.

- Андрей Русланович, с какими штампами мифологической "унгерниады" приходится сталкиваться в сегодняшних публикациях?

- Притчей во языцех стала "феноменальная", "запредельная" жестокость Унгерна, проявлявшаяся им будто бы с ранней юности. Роман Федорович, несомненно, представлял собой личность вспыльчивую и неуравновешенную.

П. Н. Врангель, вспоминая о нем, однажды заметил: "такие типы, созданные для войны и эпохи потрясений, с трудом могли ужиться в обстановке мирной полковой жизни". Импульсивность барона лежит в основе ряда эпизодов его биографии. В частности, знаменитое путешествие на пари из Даурии в Благовещенск было предпринято к месту нового назначения - в Амурское казачье войско Унгерн был переведен после пьяной ссоры и схватки, в которой он получил серьезное ранение в голову (боли беспокоили его всю оставшуюся жизнь).

А 22 ноября 1916 года имевшему пять нашивок за ранения и награжденному пятью орденами есаулу Унгерн-Штернбергу судом 8-й армии был вынесен приговор - "заключение в крепости в течение двух лет с отбытием наказания при своем полку" - за то, что он в городе Черновцы шашкой в ножнах ударил по голове дежурного военной комендатуры. Думается, что объяснять данный эпизод лишь несдержанностью фронтовика было бы упрощением. Унгерн на тот момент уже был большим поклонником "палочных методов" управления, которые он неизменно применял в ходе Гражданской войны. "Я - сторонник палочной дисциплины Фридриха Великого, Николая I", - объявил он в 1921 году на допросе. Он был уверен, что лишь таким способом можно "держать войско", причем пред лицом унизительного наказания оказывались подчас равны простой цирик-монгол и командир полка...

Однако зловещий образ "даурского маньяка", демонического всадника то ли с вороном, то ли с филином на плече, является порождением послевоенного красного и белоэмигрантского мифотворчества. Некоторые авторы, в частности, утверждают, что командир Азиатской конной дивизии крайне пренебрежительно относился ко всякого рода "бумагам", а в штабе его армии бюрократические процедуры якобы были упрощены до предела. Между тем штаб в Даурии действовал вполне исправно, а сам "начальник дивизии", по-немецки педантично относившийся к своим обязанностям, неоднократно требовал от офицеров "должного" отношения к ведению документации.

Нет оснований говорить и о какой-то особой, изощренной жестокости Унгерна в даурский период. Кровавые и неотвратимые расправы над пленными вошли в норму на всех фронтах Гражданской войны. Не приходилось рассчитывать на пощаду и красным, представшим перед дивизионным военно-полевым судом под председательством генерал-майора Евсеева. Впрочем, таких жертв "кровавого барона" было сравнительно немного, так как в течение первых лет войны дивизия имела считаные боевые столкновения с красными партизанами. Что же касается суровой атмосферы крайних форм дисциплины, при помощи которых Унгерн поддерживал порядок в войсках и подвластных ему населенных пунктах, то здесь правильнее говорить о некой эволюции методов барона, становившихся все более жесткими по мере продвижения к финалу. Эта особенность хорошо прослеживается в приказах по Азиатской дивизии: проступки, за которые в 1919 году можно было получить лишь несколько суток ареста, в 1920-м уже подлежали юрисдикции военно-полевого суда.

При этом надо учитывать довольно низкий моральный уровень личного состава дивизии. Настоящим бичом стало пьянство среди офицеров, доходившее до совместных оргий с рядовым составом. Это неизменно встречало жесткое противодействие комдива (вплоть до расстрела), с некоторых пор ставшего абсолютным трезвенником. Нельзя забывать и о специфике дивизии, в которой, по признанию Унгерна, служило до 16 национальностей. Никакая отвлеченная "идея", по твердому убеждению Романа Федоровича, не могла сплотить столь разноплеменное войско. На- стоящей управляемости можно было достичь только жесточайшей дисциплиной. В 1921 году, указывая на эту особенность азиатской конницы, Унгерн утверждал: "У них психология совсем другая, чем у белых, у них высоко стоит верность. Война и солдат - это почетная вещь, и им нравится сражение. Только теперь за последние 30 лет выдумали, чтобы воевать за какую-нибудь идею. Быть послушным - вот и все, и никаких разговорчиков не могло быть".

Нелюдимость барона, его склонность к уединению и "дружба" с филином породили немало мрачных легенд (использованных, в частности, харбинским поэтом Арсением Несмеловым в его "Балладе о даурском бароне"). Но образ Даурии как кровавой вотчины "дикого барона" не соответствует реалиям хотя бы потому, что практически весь 1919 год (8 месяцев) Унгерн провел с дипломатической миссией в Пекине.

Кстати, даже в 1921 году в унгерновских частях служили пленные красноармейцы - но только те, кто хорошо ездил верхом. Остальных известный своими "зверствами" барон нередко отпускал на все четыре стороны, к несказанному удивлению красных...

Баллада о даурском бароне

- К оврагу ,

- Где травы ржавели от крови,

- Где смерть опрокинула трупы на склон,

- Папаху надвинув на самые брови,

- На черном коне подъезжает барон.

- Он спустится шагом к изрубленным трупам

- И смотрит им в лица,

- Склоняясь с седла, -

- И прядает конь,

- Оседающий крупом,

- И в пене испуга его удила.

- И яростью,

- Бредом ее истомяся,

- Кавказский клинок -

- Он уже обнажен -

- В гниющее

- Красноармейское мясо,

- Повиснув к земле,

- Погружает барон.

- ...

- Я слышал:

- В монгольских унылых улусах,

- Ребенка качая при дымном огне,

- Раскосая женщина в кольцах и бусах

- Поет о бароне на черном коне...

- И будто бы в дни,

- Когда в яростной злобе

- Шевелится буря в горячем песке, -

- Огромный,

- Он мчит над пустынею Гоби,

- И ворон сидит у него на плече.

Арсений Несмелов (Харбин, 1928 г.)

- Каким же предстает истинный образ барона на страницах исторических документов?

- Во-первых, и военный историк, и культуролог не могут пройти мимо Унгерна как оригинального военного деятеля, создавшего совершенно необычную для ХХ века армию, возродившего - пусть на короткий отрезок времени - стратегию и тактику Чингисхана. Еще есаул Семенов в 1917 году задумал (но так и не смог осуществить до конца на практике) формирование частей "естественной" (прирожденной) иррегулярной конницы. Эту идею своего бывшего командира генерал-лейтенант Унгерн попытался воплотить в жизнь в 1921 году.

К февралю Азиатская дивизия насчитывала около 10 000 человек, причем 6000 из них были монголы. Среди ее офицеров почти не было кадровых военных. "Мои полковники в действительности являются только урядниками", - говаривал Унгерн.

Практически вся Азиатская дивизия была посажена на коней, ибо, по мнению барона, "конница не боится пехоты, им хоть миллион пехоты". Ставка делалась на мобильность и подвижность. Причем отсутствие инженерных частей вынудило обратиться к "традиционным" методам: например, при переправе через реку артиллерия грузилась на своего рода "понтоны" - дохлых быков, предварительно вздувшихся на солнце, связанных затем по два или по нескольку штук. Обоз - минимален. Полевые кухни отсутствуют. Большая часть дивизии существовала на "чингисхановский паек": три барана в месяц, причем мясо шло в пищу, шкура - на приобретение предметов первой необходимости.

Эта армия была настолько необычна, что своими маневрами просто ставила в тупик "краскомов", мысливших стереотипами "современной военной науки". На вопрос следователя "Почему вы действовали очень нерешительно и отходили по Селенге, почему-то без сопротивления..." барон дал весьма примечательный ответ: "Это корма. Из-за кормов. Просто кочевал". Несмотря на свою внешнюю архаичность, армия Унгерна могла выполнять серьезные военно-политические задачи.

Второй важный момент - Роман Федорович был в полном смысле этого слова человек идеи. Этим он разительно отличался от своего бывшего начальника атамана Семенова. Между этими людьми в романтический период начала сопротивления большевизму сложилась настоящая дружба и доверительные отношения. Свидетельство тому - сохранившиеся личные письма коменданта Хайлара Унгерна к Семенову, изобилующие разнообразными советами, местами даже весьма фривольного содержания. Но их отношения стали быстро охлаждаться, по мере того как атаман все более обнаруживал свою "безыдейность" и зависимость от "японских друзей". Плененный Унгерн вспоминал: "То, что Семенов начал делать, было искренне, и начал он хорошо, но потом примазалась всякая шантрапа, стали окружать его всякие авантюристы, которые заморочили ему голову".

Для забайкальского атамана создание "Великой Монголии" было всего лишь следствием желания продлить свою "самостийную" власть, устроить личную судьбу в условиях крушения белого Восточного фронта.

У Романа Федоровича планы были куда более масштабны. Его "Срединное царство" должно было стать не сомнительным государством-лимитрофом, а источником возрождения монархического принципа и "отрезвления" государств Азии и Европы от "коммунистического охмеления". Необходимость служения именно таким целям виделась Унгерну естественной для человека его происхождения. "Государства крепли монархами и их верными помощниками-аристократами. У нас, аристократов, одна идея, одна цель, одно дело - восстановление Царей. Как погибнет человечество на западе под влиянием социалистических и анархических учений, так воскреснет человечество на востоке, хранящее в своих сердцах священные устои монархизма".

Среди высшего командования белыми армиями Унгерн - явление уникальное, прежде всего в силу своей приверженности идее транснационального монархического принципа. Свое кредо последнего года жизни он высказал в письме китайскому генералу: "Лично мне ничего не надо, я рад умереть за восстановление монархии, хотя бы даже и не своего государства, а другого..." Опешивший красный следователь позднее запишет в протоколе допроса барона: "К судьбе России безразличен, так как, во-первых, не патриот, во-вторых, сторонник желтой расы и допускает оккупацию России Японией".

- Сегодня можно встретить немало спекуляций на тему религиозной принадлежности барона, его посвященности в "эзотерику Востока"...

- Роман Федорович оставался человеком глубоко верующим, но его отношение к религии было весьма неординарным. В августе-сентябре 1921 года на допросах он заявил, что как христианин, принадлежащий к протестантской церкви, "верит в Бога и Евангелие и практикует молитву", однако в действительности его духовное мироощущение правильнее было бы назвать синкретизмом. При этом предательство веры своего народа было в глазах Унгерна самым тяжелым преступлением. "Благоденствие народов - не в богатстве, - однажды заметил он, - а в сохранении своей религии, веры в Бога". В Азиатской дивизии тщательно поддерживали религиозные традиции всех представленных в ней национальностей, а в Монголии, в походе, Роман Федорович даже практиковал общие вечерние молитвы для своего разноплеменного войска, причем каждый воин молился по-своему.

"Каждая религия, - считал барон, - по своему разумению служит и прославляет истинного Бога". Все конфликты и столкновения в мире есть следствие дуализма духовной сферы, "противоборство "плюсов" и "минусов". Так, коммунизм для Унгерна - не экономическое или политическое учение. "То, что основал Ленин, есть религия, - повторял барон. - Я не согласен с тем, что люди в большинстве случаев воюют за свою якобы истерзанную родину. Нет, можно воевать только с религиями". Гражданская война превратилась для Унгерна в спустившуюся на землю битву духовную. В этом сражении с "богоотступными" силами, взращенными либеральным Западом, должны были объединиться "в духе взаимного уважения религий" представители разных конфессий.

Унгерн, несомненно, был склонен к мистическому восприятию мира. По свидетельству Семенова, он часто повторял: "Бога нужно чувствовать сердцем". Протестантский по своим корням мистицизм Романа Федоровича приобрел в Монголии оригинальные черты, соприкоснувшись с восточной религиозной традицией. Например, в его окружении всегда находились ламы-предсказатели, к помощи которых он неизменно прибегал в случае принятия ответственных решений. Безусловно, он интересовался и эзотерическими доктринами тибетского буддизма (не случайно к его следственному делу оказался подшит совершенно редкий и необычный перевод на русский т.н. "шамбалинской молитвы"). Впрочем, следует признать, что его представления об этой традиции остались поверхностными. В сохранившихся приказах и письмах барона скорее встретишь библейские реминисценции, нежели буддийский мотив.

- Чем бы Вы могли объяснить столь пышное "мифологическое цветение" унгерновской эпопеи?

- Думается, что здесь сыграла свою роль особая "психология побежденных": миф о "даурском бароне" формировался в среде белой эмиграции (прежде всего харбинской) и лишь затем с восторгом подхватывался советскими авторами. В утратившем ценностные ориентиры российском обществе не вписывающаяся в обычные рамки фигура Унгерна вновь будит интерес, интригует... Однако живая личность Романа Федоровича, воплотившая целый узел политических и духовных проектов ХХ века, бесконечно интереснее любых мифов. Барон Унгерн, на мой взгляд, привлекательнее без "ворона на плече".

Беседовал Сергей Антоненко

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем