Грязноватый, уныло-жёлтый Гелиополис близ Каира. Утро. Сотни тёмно-шоколадных торговцев в запылённых одеждах, шаркая и ворча, неспешно раскладывают утлый товар на прилавках, коробках, под ногами - где придётся. Так медленно и устало, вот уже добрую сотню лет, начинается утро знаменитого книжного развала. Солидные золотистые тома в европейских виньетках занимают почётное место на полках и лотках, книги подешевле громоздятся в картонных коробках, всё прочее - без имени и почти без цены - брошено на циновки возле прилавков.

Среди этого мусора цивилизаций, почти под самой растрескавшейся от возраста непочтительной пятой продавца, шуршат и перелистываются на иссушающем солнце книги, набранные кириллицей, и смуглые бумаги, содержание и значение которых старому египтянину-продавцу непонятно и неинтересно. Они уже давно приговорены им к медленному и мучительному увяданию.

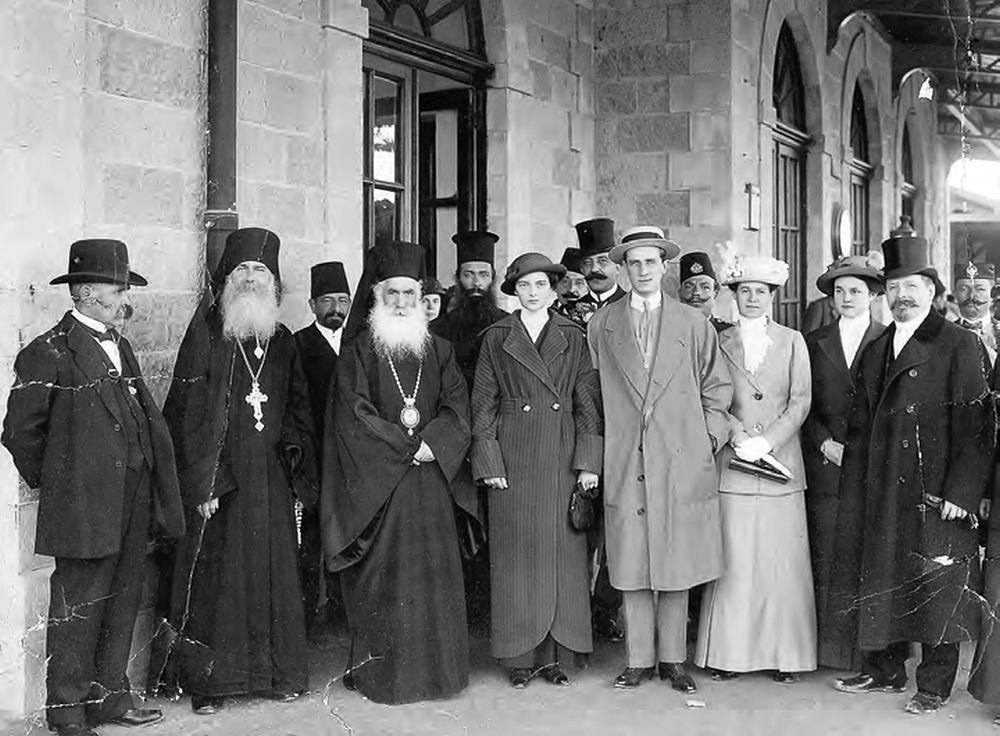

Откуда было знать торговцу, что пятой он попирал семейный архив генерального консула в Иерусалиме, видного русского дипломата и белоэмигранта Алексея Фёдоровича Круглова и частицы некогда большой библиотеки, принадлежавшей его детям. Попали они к нему из находившейся по соседству "Русской богадельни", в которой тихим чередом уходили из жизни эмигранты первой волны. Их архивы рассеивались, распылялись, сгорали под пламенным солнцем чужбины. Лишь случайно эти бумаги заметил любознательный российский офицер, совершавший променад по старому книжному базару. Так архив попал в Москву, а затем оказался у автора этих строк, в Петербурге, откуда начал свое путешествие почти сто лет назад. Пухлые жёлтые конверты, туго набитые письмами, фотографиями, донесениями, визитками, всевозможными дипломами и "бреве", приоткрыли неизвестные страницы жизни видного дипломата и его семьи.

Биография Круглова весьма типична для человека пореформенного времени, когда острый ум и профессиональные таланты ценились выше происхождения. Будущий статский советник, генеральный консул был выходцем из семьи купца. Его отец, Фёдор Арсеньевич, состоял по 3-й гильдии, а в 1872 году перешёл во 2-ю. Занимался он выгодным меняльным делом, содержа две лавки - на Невском и Владимирском проспектах. Благосостояние семьи росло, и в 1886-м Фёдор Арсеньевич смог перейти в почётную 1-ю гильдию. Благодаря достатку и хорошим связям рачительному отцу удалось дать сыну прекрасное образование.

Окончив классическую гимназию, Алексей поступил на престижное учебное отделение восточных языков при Азиатском департаменте МИД. В середине 1880-х молодой переводчик, знавший арабский, османский, персидский и греческий языки, а также несколько европейских, надел тёмно-зеленый с серебряным шитьём мундир чиновника МИД и отправился в Багдад на должность драгомана (так назвали переводчиков, работавших в русских консульствах на Ближнем Востоке).

Работа была несложной, но хлопотной - перевод официальных писем, составление ответов, устный перевод во время переговоров, участие в официальных приёмах, заседаниях, смотрах… Во второй половине 1896 года надворный советник Круглов, заслуживший к тому времени несколько русских и восточных орденов, был переведён на более почётную и ответственную должность секретаря генерального консульства в Иерусалиме. Затем он недолгое время был генеральным консулом в Багдаде, а в 1904 году стал генеральным консулом в Алеппо.

Круглов следил за политическими событиями, чёткий и последовательный анализ которых излагал в донесениях. Он писал о взаимоотношениях христианского меньшинства с мусульманским большинством, о вооружённых столкновениях и даже дерзкой попытке местных черкесов устроить в Алеппо переворот. Среди его донесений есть и связанное с переселением полутора тысяч "русскоподданных" черкесов в долину реки Евфрат. Его причины Алексей Фёдорович объяснял так: "Большинство из этих черкесов, насколько можно было узнать, принадлежат к племени кабардинцев и предназначаются для поселения около местечка Ранка, на берегу реки Евфрата, близ находящегося там султанского имения, которое они и должны будут охранять от постоянных набегов арабов племени анэзэ, служа вместе с тем барьером между этим племенем и курдскими племенами Диарбекирского вилайета. Как здешний вали, так равно и командир войск стараются оказать полное гостеприимство, но, несмотря на свои усилия, не могут найти средств для покрытия расходов, необходимых на содержание такого количества единоверцев, так как денег в вилайете нет даже на самое необходимое".

В 1908 году Круглов занял пост генерального консула в Иерусалиме. Ему досталось хлопотное наследство, оставленное его предшественником, дипломатом Александром Яковлевым. Как раз в то время отец Леонид (Сенцов) покупал священные квадраты пыльной земли, расширяя владения подвластной ему Русской духовной миссии. В 1908 году он приобрёл участок на горе Кармил в Хайфе, затем - большой надел на побережье Галилейского моря ради неиссякаемого источника Марии Магдалины. К 1914-му отец Леонид обогатил Российскую империю шестнадцатью участками. На многих из них возводились часовни, церкви и соборы, проводились археологические исследования.

В этой работе принимал участие и Круглов. Искренне верующий человек, он выделял собственные средства на строительство и делал всё возможное, чтобы привлечь частный капитал. К примеру, вместе с отцом Леонидом он организовал настоящую рекламную компанию по сбору средств на строительство храма и колокольни во имя Живоначальной Троицы (у Дуба Мамврийского близ Иерусалима). В его архиве сохранились обращения к "боголюбивейшим" господам с просьбой пересылать денежные взносы.

Отец Леонид, которого часто сравнивали с его предшественником, отцом Антонином (Капустиным), был не только талантливым предпринимателем, но и своевольным человеком. Он неоднократно обращался к Круглову с настойчивыми просьбами разграничить, наконец, обязанности миссии и генерального консульства - чтобы добиться автономности первой. Алексею Фёдоровичу приходилось отвечать уклончиво, обходя острые углы.

Весьма сложной и напряжённой была работа Круглова, связанная с русскими православными паломниками, ежегодно приезжавшими на Святую Землю. Кого только среди них не было - крестьяне, ремесленники, купцы, военные, моряки, аристократы. Всех следовало обеспечить паспортами и визами, квартирами и питанием, составить программу пребывания. Конечно, всеми этими вопросами занималось не только генеральное консульство, но и чиновники Императорского православного палестинского общества (ИППО), постоянный контакт с которым поддерживал Круглов. В целом с наплывом православных туристов Генконсульство справлялось. Статский советник Круглов периодически получал благодарности от высокопоставленных паломников, а также поощрения в виде памятных подарков и наград. К примеру, ИППО преподнесло ему золотой знак почётного члена, а иерусалимский патриарх - крест кавалера святого Гроба Господня.

В 1914 году Турция вступила в Первую мировую войну. Все дипломатические представительства были закрыты, а служащие высланы из страны. Генеральному консулу Круглову пришлось покинуть Иерусалим, оставив незавершёнными сотни дел и проектов. Он возвратился в родной Петроград, воссоединившись с супругой и тремя дочерьми. Статского советника привлекли к работе в МИДе.

Октябрьскую революцию Алексей Фёдорович с семьей встретил в Петрограде. Он был практически не востребован. Судя по сохранившимся документам, в самом конце сентября 1917 года дочери Круглова перебрались в Ставрополь. В декабре 1918-го они уже находились в Екатеринодаре. И дальнейший их путь был таким же, как и у тысяч других примкнувших к белой армии "бывших". Они оказались в Новороссийске, откуда был только один путь - эмиграция. Сохранился заграничный паспорт дочери дипломата, Марии Кругловой, подписанный полковником Борисом Энгельгардтом 28 февраля 1920 года. С этим документом она эвакуировалась из Новороссийска в Александрию на пароходе "Саратов". Вместе с Марией в страну пирамид отправились и две её сестры.

Из Александрии Кругловых перевезли в лагерь Телль-аль-Кебир, унылое, всеми богами забытое место посреди молчаливой пустыни. Началось тяжёлое время поисков работы. Сестры Кругловы устроились в Каире, благодаря знанию арабского и нескольких европейских языков. В 1920-х годах они открыли ателье мод, в котором торговали русской вышивкой и дамской одеждой.

Алексею Круглову была уготована другая дорога. О бывшем генеральном консуле вспомнили при обсуждении кандидатуры на пост официального российского представителя в Палестине. Как раз тогда, в апреле - мае 1920 года возникла острая необходимость вмешаться в дела, происходившие в Святой Земле. Там хозяйничали англичане, захватывая здания и земли, принадлежавшие Русской духовной миссии. В Иерусалиме всерьёз поговаривали о создании автономного еврейского государства. Заметно усилил своё влияние и присутствие Ватикан.

Греческая церковь бесцеремонно пререкалась с Иерусалимской патриархией. О России, её многовековом и законном присутствии в Палестине никто не задумывался, ведь не было уже такой страны, а, следовательно, не могло быть и "законных притязаний". Поэтому и была придумана должность заведующего русскими интересами в Палестине, который должен был "взять в своё официальное заведование русские дела и учреждения". Бывший министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов лично утвердил кандидатуру Круглова, чьи глубокие знания, опыт и холодный дипломатический ум могли сослужить белым отличную службу. И в мае 1920 года "белый" консул прибыл в многонациональный и многоликий Иерусалим.

Его никто здесь не ждал, и ровным счётом никто не обратил на него внимания. "Белому" консулу пришлось оставаться в стороне от событий и лишь зорко наблюдать за ними, аккуратно информируя дипломатических представителей правительства генерала барона Петра Николаевича Врангеля. "Я продолжаю оставаться здесь в качестве частного лица. К сожалению, такое положение осуждает меня на бездеятельность, лишая возможности из-за цензурных соображений даже сообщать все сведения, которые могли бы быть интересными для нашего дела", - жаловался Круглов.

На его глазах англичане закончили военную оккупацию Палестины, реквизировав большинство принадлежавших Русской духовной миссии построек. Он наблюдал первые шаги верховного комиссара Палестины Герберта Самуила и предупреждал русских дипломатов о возможно скором образовании "национального очага еврейского народа" и, как следствие, формировании арабских государств (которые, по мнению Круглова, следовало бы взять под контроль). Круглов писал о новом обострении конфликта между представителями греческого генерального консульства, Священным Синодом и патриархом Дамианом, лишённым поддержки местной православной общины.

"Белого" консула всерьёз беспокоило ослабление позиций церкви. Он сообщал: "В таком неблагополучном положении находится в настоящее время дело православной церкви в Иерусалиме. Для нас, русских, такое положение, конечно, не может быть безразличным. Правда, и сама Русская православная церковь переживает теперь тяжёлые испытания, но глубоко верю, что освобождение её от невзгод переходной эпохи не за горами и близок час, когда она снова восстанет во всей своей силе".

В конце 1922 года миссия Круглова была окончена. Впрочем, "белый" консул предпочёл остаться в Палестине. Лишь с началом арабо-израильской войны он переехал в относительно тихий в ту пору Ливан, поселившись в доме своей дочери Веры. Он скончался в 1948 году и был похоронен на кладбище города Шуэйфата.

Две другие его дочери остались в Египте. Александра вышла замуж за врача Льва Григорьева, вместе с которым впоследствии эмигрировала во Францию. Их сын Павел стал иподиаконом. Имея прекрасный баритон, он пел в составе митрополичьего хора Николая Афонского, устраивал и участвовал во многих благотворительных вечерах русской эмиграции. Мария со своим мужем Георгием Богдановым относительно безбедно жили в Каире. Они активно участвовали в жизни заграничной русской православной церкви, к примеру, передали большую денежную сумму на строительство каирского храма великомученика Димитрия Солунского. За это их удостоили грамотой, подписанной митрополитом Антонием.

Мария доживала свой век в "Русской богадельне" в Гелиополисе. Туда она перевезла семейные архивы, в том числе и документы отца. В 1976 году она умерла в возрасте 80 лет. После её кончины бумаги Кругловых-Богдановых какое-то время оставались в стенах богадельни. Когда же здание опустело и хранить архивы стало некому, сотни писем, фотографий, паспортов, послужных списков, книг оказались на грязноватом, уныло-жёлтом книжном развале, под пятой старика-букиниста...

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем