Архивные коллекции сектора истории Великой Отечественной войны Института истории АН СССР, преемника Комиссии по истории Великой Отечественной войны, содержат неизвестные свидетельства отличившихся на советско-японской войне бойцов и командиров, чья биография тесно связана с Дальним Востоком. В Научном архиве Института российской истории РАН хранятся расшифровки бесед 1946 г. с двумя Героями Советского Союза - старшиной Николаем Деминым и комбатом Артемием Яровым, воевавшими в частях, которые входили в состав 2-й армии 2-го Дальневосточного фронта1.

Становов Александр / РИА Новости

Пулеметчики после выполнения боевого задания. 1945 г.

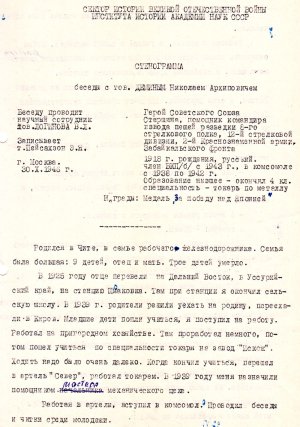

Старшина Демин: от Шмаковки до Поярково

Наградные листы на Демина и Ярового предельно кратки и составлены столь оперативно, чтобы успеть с присвоением звания Героя уже в первую неделю после капитуляции Японии. Оба дальневосточника получили свои Золотые Звезды по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 г. 26-летний помощник командира взвода пеших разведчиков Николай Архипович Демин (1918-1998) стал Героем без излишних бюрократических согласований, оказалось достаточно представления руководства полка.

Командир 8-го стрелкового полка 3-й стрелковой дивизии подполковник Иван Дмитриевич Севастьянов 16 августа 1945 г. не без восхищения написал такой вот небольшой абзац:

"Старшина Демин в борьбе с японскими захватчиками проявил смелость, мужество, отвагу и геройство. Первым в составе взвода форсировал реку Амур. Внезапным налетом подавил сопротивление противника, захватил поселок с погранпостом Гаотань и 20 человек пленных с оружием и боеприпасами и 15 лошадей. Со взводом прошел 60 км по территории противника, подавая пример беззаветной храбрости своим подчиненным. Разведал Хомоэрцзинский укрепрайон, где, ошеломив противника, разогнал охрану гарнизона, при этом уничтожил 80 японских солдат и одного снайпера. По личной инициативе с блокировочной группой в составе взвода под сильным пулеметно-ружейным огнем, рискуя жизнью, взорвал 2 железобетонных дота в системе укрепрайона с их гарнизоном и дал возможность успеху боя наступающих подразделений"2.

Подробности Николай Демин изложил в Москве 30 октября 1946 г. научному сотруднику Института истории Вере Логиновой.

Родился 19 декабря 1918 г. на станции Ингода близ Читы в большой семье рабочего-железнодорожника, из восьми его братьев и сестер трое умерли в детстве. Когда Коле было шесть лет, в 1925 г. "отца перевели на Дальний Восток, в Уссурийский край, на станцию Шмаковка. Там при станции я окончил сельскую школу"3. Четырьмя классами дальневосточной школы и ограничились его школьные годы.

В 1932 г. "родители решили уехать на родину, переехали в Киров". Уже в 13 лет Коля пошел работать, выучился на токаря на кировском заводе "Искож". Дальше перешел в артель "Север": "В 1939 г. меня назначили помощником мастера механического цеха". В артели Николай обучал токарному делу учеников, занимался спортом4.

25 сентября 1939 г. 20-летнего парня призвали в Красную армию, и вскоре он снова оказался на Дальнем Востоке. Новое место службы, село Поярково, районный центр Амурской области на самой границе с Маньчжурией, стало после войны местом жительства героя японской войны на всю оставшуюся жизнь.

"За неделю я освоил пулемет"

В армии смышленый рабочий парень освоился быстро: "Я попал в пулеметную роту. За неделю я освоил пулемет". Уже в ноябре 1939-го Николай пошел в полковую школу. Проучился там месяца три, в апреле 1940 г. стал командиром пулеметного отделения при школе, как и в бытность свою токарем, стал учить других5.

Рассказчик из старшины Демина получился не склонный к длинным фразам, но точный в описании своего военного опыта. 22 июня 1941 г. он встретил на Амуре, где полковая школа стояла лагерем. Николай просился на фронт, не отпустили, потому что "учить некому". Напряженность на границе с Маньчжурией была постоянно, инструкторов, способных толково обучить новых солдат, старались задержать на Дальнем Востоке6.

Весной 1945 г. начальник разведки полка взял старшину во взвод пешей разведки, там Николай и встретил 9 мая. О первом в жизни военном опыте с японцами и переправе через Амур он рассказал так, будто воевал уже долго и давно: "8 августа получили приказ: готовиться. Нас вывели на границу. Мы были в 45 километрах от границы. Взвод пешей разведки попал в село Новопетровка Константиновского района... Дали нам катер, приготовили батарею, пулемет поставили... Мы двинулись на этом катере прямо к берегу. Тут батарея стала бить. Высадились. Стали окружать. Там было минное поле. Мы его быстро обнаружили. Я заскочил с тыла. Там стоял японский пост. Мы захватили пленных, сразу же на катере отправили"7.

"Получился взрыв, и большого дота не стало..."

История старшины Демина показывает, что дислоцированные на Дальнем Востоке части, несмотря на долгие годы ожидания военных действий, к войне с японцами оказались хорошо готовы. Инициативный и дерзкий разведчик отличился при штурме Хомоэрцзинского укрепрайона, но в рассказе в октябре 1946-го свою героическую удаль вспоминает в том же ключе, как дело привычное:

"Мне было приказано разведать высоту 320-20, сопка такая есть... Пошли на эту сопку. Стали подкрадываться к дотам. Из трех дотов один был совершенно пустой... Смотрю, японский гарнизон, склады с боеприпасами, с продовольствием и две казармы. В бинокль посмотрели, видим, люди бегают. Мы по канаве подошли. Слышим: говор, бег, стрельба. Казарма горит. Наши самолеты бомбили. Тогда командир взвода приказывает мне и двум товарищам захватить крайнюю казарму. Мы поползли по канаве. Подползли близко. Между казармой и сопкой у них были устроены подземные ходы, так что из казармы можно было по этим ходам попасть на сопку. Ходы были такие, что в них входила машина с боеприпасами. Высота их в рост человека. Этот гарнизон состоял из смертников... Они не сдаются живыми..."8

Японских смертников Николай запомнил хорошо: "Со смертниками была еще одна встреча. Я шел по линии с одним разведчиком-связистом, проверяли линию... Увидели двух смертников: один стоял, другой сидел в ногах у него. Когда ему связист скомандовал "руки вверх", он поднял руки вверх, но когда связист стал подходить, второй начал стрелять и ранил связиста. Мы подбежали. Хотели взять в плен, но он поставил винтовку и проколол себя штыком. Они сопротивляются очень упорно: из дота стреляют до тех пор, пока дот не взорвут или его не расстреляют. По всему укрепрайону ни один японец не сдался в плен"9.

О своих же ошеломительных для противника рейдах Демин рассказывал скромно, мол, точно выполнял приказы: "Командир полка приказал взорвать главный дот, который стрелял вдоль гарнизона... На задание пошло нас 5 человек. Я был старшим. У меня был сапер, два человека с ручными пулеметами и 2 автоматчика. Подползли к доту. Пулеметчик был хороший. Установили пулемет. Я сказал, чтобы под прицелом держал амбразуру. Сапера послал на разведку. Они подползли к доту, положили тол около двери. Получился взрыв, и большого дота не стало... На второй день взорвали еще два дота"10.

За эти доты отважный разведчик и получил звание Героя. В конце беседы с Верой Логиновой он рассказал, что стал сверхсрочником на год с мая 1946 г., служит старшиной роты связи, дал и адрес для связи: Поярково, жена Татьяна Леонтьевна11. В Поярково Николай Архипович прожил еще более полувека. Его правнук семиклассник Володя Сергеев к 80-летию Победы написал статью для местной газеты и рассказал, что прадед работал заведующим мельницей, рабочим на железнодорожной станции и на заводе сухого обезжиренного молока, был председателем райкома ДОСААФ. Умер 25 июля 1998 г. сразу после торжественного шествия ветеранов по стадиону "Колос" в Поярково, не дожив нескольких месяцев до своих восьмидесяти12.

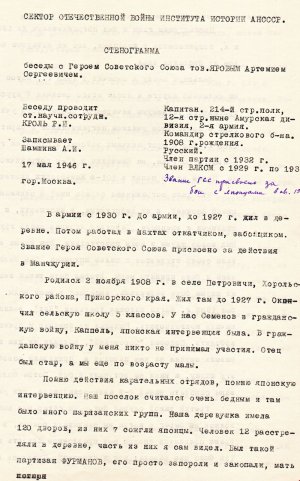

Капитан Яровой из Петровичей

36-летний капитан Артемий Сергеевич Яровой (1908-1994) удостоился еще более краткого наградного листа за подписями командующего 2-й Краснознаменной армией М.Ф. Терехина и члена Военного совета Н.А. Начинкина:

"Тов. Яровой в процессе всей наступательной операции армии показал себя смелым, решительным, мужественным командиром. Руководя боевой деятельностью батальона непосредственно на поле боя, батальон в авангарде полка участвовал в операции по форсированию р. Амур, захватил города Цикэ, Сюнхэ, вел бой по прорыву Мананьтуньского узла сопротивления, в результате чего был обеспечен левый фланг армии. За проявленное мужество и личный героизм в боях с японскими захватчиками достоин присвоения звания Героя Советского Союза"13.

Из этого текста, переданного по телеграфу 26 августа 1945 г., не слишком понятно, в чем конкретно состояли подвиги комбата. Об этом комбат 214-го стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии подробно поведал 17 мая 1946 г. в беседе с научным сотрудником Института истории Розалией Кроль. О собственной биографии Яровой в 20-страничной стенограмме рассказал предельно кратко. Родился 2 ноября 1908 г. в селе Петровичи (ныне Хорольский район Приморского края), где и жил до весны 1927-го. В этих местах неподалеку от озера Ханка "окончил сельскую школу 5 классов. В гражданскую войну у меня никто не принимал участия. Отец был стар, а мы еще по возрасту малы". К японцам у Артемия ненависть копилась еще с подросткового возраста: "Помню действия карательных отрядов, помню японскую интервенцию. Наш поселок считался очень бедным, и там было много партизанских групп. Наша деревушка имела 120 дворов, из них 7 сожгли японцы. Человек 12 расстреляли в деревне, часть из них я сам видел"14.

Уехав из дому, Яровой поработал на железной дороге, шахтером на руднике, а с 1930 г. служил во Владивостоке в милиции. Следующие встречи с японцами состоялись в 1930-е гг., когда Артемий после окончания в Саратове пограничной школы НКВД охранял границу на Дальнем Востоке и в частности на Камчатке. "Стоял в Усть-Камчатском районе у подножия сопки Ключевская", часто видел японские шхуны, на которых, по его словам, было полно шпионов. "Соприкасаясь с японцами, все их проделки, все коварные методы знал". В июне 1941-го война застала его в Поярковском районе на берегу реки Зея в должности командира понтонно-мото-мостового батальона15.

Батяня-комбат

Своим стрелковым батальоном Яровой командовал с июня 1943 г., окончив за год до этого курсы "Выстрел". С японцами в августе 1945-го пошел воевать очень опытный командир, который "знал бойцов, и бойцы знали меня"16. И несмотря на то, что никто из его батальона прежде в боевых действиях не участвовал, плоды двухлетних "упорных занятий" сказались уже в первые часы после форсирования Амура. Приказ выступать из села Поярково был получен 10 августа в 14.00. Высаживались на бронекатерах несколькими группами до темноты. Для начала захватили оставленный японцами городок Цикэ "на самом высоком берегу Амура".

Ночью форсированным маршем отправились на город Сюнхэ. "Местность незнакомая, исключительно темно, дождь". По дороге встретили японцев, пришлось остановиться. "Ввиду того, что подошли тихо, внезапно, у них был радист на телеграфном столбе, его сняли, связь порвали. Это дало возможность подойти внезапно". Заняли оборону в кюветах, Яровой дал бойцам указания, куда стрелять17.

Воевать с хорошо подготовленным к боевым действиям ночью противником пришлось до утра, отбили пять японских атак: "Бой закончился примерно в 10 часов утра. С моей стороны потери 10 человек убитыми, 12 ранено, из них 2 тяжело, которые умерли. С их стороны были потери 51 солдат и 3 офицера". Как и Демин, Яровой отмечал упорство обреченных на поражение японцев. У японцев "были явные фанатики. В 70 метрах от меня эти два оставшихся человека обнялись и на гранатах подорвались... Бывали случаи, что лежит человек с отрубленной головой. У нас никто клинками не действовал. Очевидно, он сам покончить с жизнью не мог, ему помог товарищ. Тяжелораненые при подходе к ним стреляли. Один у меня погиб только из-за этого. Подошел к тяжелораненому. Правда, он поспешил, близко подошел. Японец бросил гранату, и они оба взорвались, боец и японец"18.

Из рассказа комбата становится понятно, что звезду Героя он получил за активные самостоятельные действия его батальона. Местонахождение Ярового и его бойцов командование установило только через несколько дней, прислав к ним полковника Паншина с пятью медалями для наиболее отличившихся. А позади были два взятых батальоном городка. "В город Сюнхэ я вступил уже 12-го, примерно в 22 часа". Заняли без боя, местные китайцы встретили очень хорошо, пришли с угощениями: "Принесли много сахару, вплоть до водки. Но водки никто не брал, да и нельзя было. Часть мяса я разрешил взять. Рис давали. Утром, когда я уходил, многие появились с красными флажками"19.

И дальше вплоть до 16 августа батальон Ярового действовал энергично и инициативно, не раз ставя противника в тупик. "Шел по бездорожью, в лесу, в горах", порой прорывались вперед "просто нахрапом". Сам капитан постоянно был на переднем рубеже атаки, скромно рассказывая, что руководил боем на правом фланге передней группы, и умолчав в стенограмме о своем ранении. А вот об успехах своего батальона повествовал с полной выкладкой:

"Я начал подсчет убитых. Было 223 японца убитых на поле боя, захвачен штабной портфель с документами, позволявшими определить, какой это полк. Противника было до батальона. Командир батальона майор был убит, все документы захвачены, фотографии, вплоть до одной или двух коробок с орденами. Для них это было внезапно. Все-таки у меня было много огня, 12 станковых пулеметов и 36 ручных". Победа в заключительном бою досталась нашим нелегко: были убиты 24 человека, в том числе 2 офицера, закончились боеприпасы, "остались всего 3 мины на 18 минометов и у стрелков наполовину не было патрон", к тому же бойцы Ярового выдержали двое суток без еды. "Действия батальона признаны отличными, большое количество награжденных"20.

После войны Артемий Сергеевич продолжал служить в армии, уйдя в запас в звании полковника, до 1979 г. работал в Москве по линии гражданской обороны.

- 1. НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 4. Оп. 1. Д. 1755 (Герой Советского Союза Демин Н.А.); Д. 7110 (Герой Советского Союза Яровой А.С.).

- 2. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 13. Л. 63.

- 3. НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 4. Оп. 1. Д. 1755. Л. 1.

- 4. Там же.

- 5. Там же. Л. 2.

- 6. Там же. Л. 3.

- 7. Там же. Л. 4.

- 8. Там же. Л. 5-6.

- 9. Там же. Л. 8.

- 10. Там же. Л. 6.

- 11. Там же. Л. 9.

- 12. Сергеев В. Герой Советского Союза - дальневосточник Николай Дёмин // Амурский маяк. 2025. 25 апреля. https://Амурский-маяк.su/articles/media/2025/4/25/geroj-sovetskogo-soyuza-dalnevostochnik-nikolaj-dyomin.

- 13. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 59. Л. 116.

- 14. НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 4. Оп. 1. Д. 7110. Л. 1-2.

- 15. Там же. Л. 2, 4.

- 16. Там же. Л. 18.

- 17. Там же. Л. 6, 8.

- 18. Там же. Л. 19.

- 19. Там же. Л. 11-12.

- 20. Там же. Л. 13, 15, 17-18.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем