Долгая Северная война со Швецией поставила перед Россией ряд проблем, одна из которых - получение собственных металлов и особенно меди, необходимой для изготовления пушек, чеканки монеты, литья колоколов. До войны Россия ввозила из Швеции свыше 17 тысяч пудов меди ежегодно, теперь же правительству Петра I пришлось обратиться к собственным природным ресурсам. С этой целью снаряжались поисковые партии, поощрялась частная инициатива.

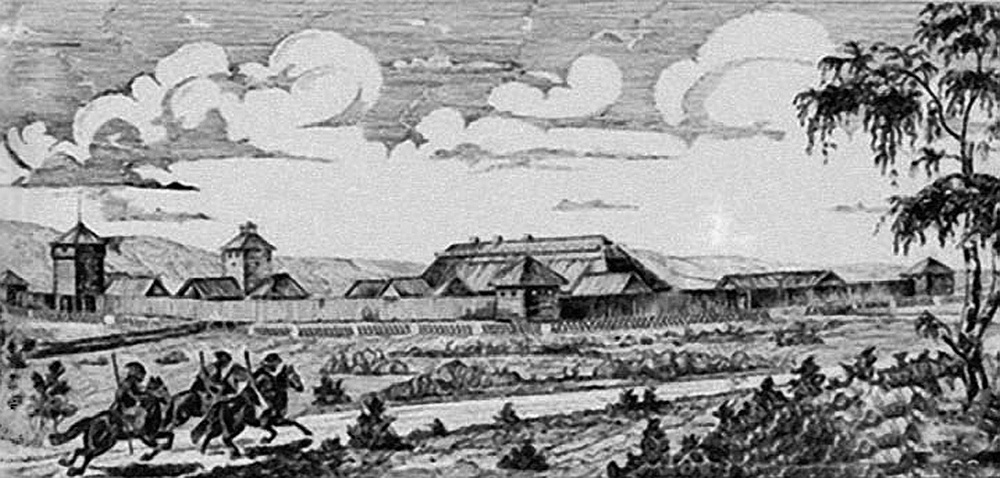

Алтай издавна был известен как район добычи металлов. Этим и воспользовался крупнейший уральский заводчик Акинфий Демидов: 21 сентября 1729 года заработал первенец алтайской металлургии - Колывано-Воскресенский завод. Недра Алтая были богаты и серебром. В 1744-м приказчики Демидова приступили к сереброплавильному производству. Итогом деятельности Акинфия Демидова на Алтае стало создание феодальной горной промышленности, основанной на крепостном труде приписных крестьян и мастеровых.

В 1747 году Елизавета Петровна издала указ, которым Алтай передавался в личную собственность русских царей: бывшие демидовские предприятия поступили в ведение царского Кабинета, под руководством которого осуществлялась последующая промышленная эксплуатация серебросодержащих месторождений края. За последующие пять лет на Алтае было выплавлено свыше 750 пудов серебра и более 20 пудов золота, что оценивалось в 150 тысяч рублей - громадную по тем временам сумму. Из алтайского серебра была изготовлена гробница Александра Невского весом в 90 пудов, находящаяся ныне в Эрмитаже.

К концу XVIII века в регионе действовало восемь горно-металлургических заводов. Ежегодная выплавка серебра достигала тысячи пудов. Змеиногорский рудник во второй половине XVIII - начале XIX века был главным поставщиком серебросодержащих руд.

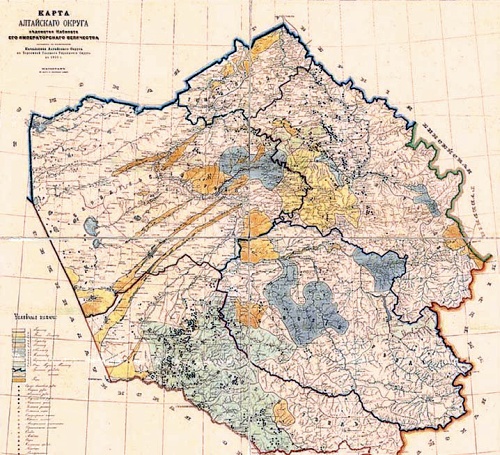

Образовавшийся во второй половине ХVIII столетия Колывано-Воскресенский (с 1834-го - Алтайский) горный округ - это огромная территория, включавшая современные Алтайский край, Новосибирскую и Кемеровскую, часть Томской областей и часть Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, общей площадью свыше 500 тысяч квадратных километров. Царствующий монарх был собственником алтайских заводов, рудников, земель и лесов, главное управление ими осуществлял Кабинет, находившийся в Петербурге. Костяк управления на месте составляли горные офицеры. Колывано-Воскресенское горное правление располагалось в Барнауле - административном центре округа.

В конце XVIII века на Алтае были открыты все важнейшие месторождения поделочных камней, принёсшие ему мировую славу: Коргонское, Ревнёвское, Белорецкое и Гольцовское. С 1786 года в регионе развивается камнерезная промышленность (шлифовальная мельница при Локтевском заводе, с 1802-го - шлифовальная фабрика в п. Колывань). Она специализировалась на производстве крупных вещей - ваз, канделябров, каминов и других изделий. Здесь была изготовлена из ремнёвской яшмы знаменитая "Царица ваз", украшающая один из залов Эрмитажа.

Монетный двор Сузунского медеплавильного завода с 1766 по 1781 год изготовлял сибирскую медную монету, имевшую хождение только в Сибири; с 1781 по 1847 год - общероссийскую.

В первой половине ХIХ века Алтай занимал первое место в России по производству серебра, второе - по производству меди, третье - по производству золота. Он превратился во второй после Урала промышленный район на востоке страны. В 1806 году Барнаул наряду с Екатеринбургом был официально признан горным городом.

После реформ 1860-1870-х годов феодальные пережитки на Алтае сохранялись в большей степени, чем в центре страны и других районах Сибири. Неприкосновенной осталась принадлежность горного округа царям, и это определило многие особенности развития Алтая в пореформенный период, включая кризис металлургии. В пореформенном Алтае наибольшее развитие получила частная добыча золота. Наиболее крупными компаниями в золотопромышленности являлись "Алтайское золотопромышленное дело" и "Южно-алтайское золотопромышленное дело". К концу XIX века действовало 70 приисков и добывалось до 100 пудов золота ежегодно.

Частная обрабатывающая промышленность была представлена мукомольными и крупчатыми мельницами, винокуренными заводами, пимокатными и овчинно-шубными мастерскими. На всю Россию славились чёрные овчинные полушубки, изготовлявшиеся в Барнауле.

Начало реализации столыпинской переселенческой политики на Алтае было положено опубликованием указа 19 сентября 1906 года "О предоставлении под переселение свободных земель в Алтайском округе". В 1910 году Пётр Аркадьевич Столыпин пересёк территорию всего Алтайского округа, преодолев сотни километров пути. Было проведено торжественное основание переселенческого села Славгород, оно быстро развивалось и уже через четыре года после этого получило статус города.

Колонизационный фонд Алтайского округа формировался из свободных земель, отрезков от землеустройства крестьян-старожилов и аборигенного населения, кабинетских оброчных статей. Основная масса переселенческих участков выделялась в районах округа, ранее не затронутых или слабо затронутых земледельческой колонизацией, в том числе в засушливых местностях (Кулундинская и Бельагачская степи). Наиболее активное участие в переселении принимали выходцы из центрально-чернозёмных губерний, Украины, Новороссии и Поволжья. В столыпинский период уменьшилась доля переселенцев из Приуралья, Прибалтики и западных губерний.

Столыпинские переселения стали важной вехой в развитии Алтайского округа, ставшего местом наиболее массового водворения переселенцев. Этот процесс способствовал более широкому вовлечению сибирского региона в общероссийские экономические и социокультурные процессы. В регионе появилось много новых населённых пунктов, где в труднейших природных условиях возникали новые методы и приёмы организации хозяйственной жизни, отрасли производства, которые прославили наш край далеко за его пределами (производство зерна, маслосыроделие, пчеловодство, мараловодство и др.).

События 1917-1919 годов привели к установлению на Алтае советской власти. В июне 1917 года была образована Алтайская губерния с центром в Барнауле. Она просуществовала до 1925 года.

С 1925 по 1930 год территория Алтая входила в Сибирский край, с 1930-го по 1937-й - в Западно-Сибирский край. 28 сентября 1937 года ЦИК СССР постановил разделить Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский край с центром в Барнауле.

На протяжении 1920-х годов Алтай оставался аграрным регионом, и поэтому основные политические и социально-экономические процессы были связаны с развитием деревни. В начале 1930-х годов была завершена коллективизация крестьянских хозяйств.

На экономическом развитии Алтайской губернии в начале 1930-х годов сказывается окончание строительства Туркестано-Сибирской железной дороги. Для переработки среднеазиатского хлопка сооружается Барнаульский меланжевый комбинат - первое крупное текстильное предприятие Сибири. Его строительство началось в июне 1932 года, в ноябре 1934-го вступила в строй первая очередь комбината. В 1940 году предприятие достигло проектной мощности.

В Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби были построены элеваторы, в Бийске и Алейске - сахарные заводы, в Бийске, Рубцовске и Поспелихе - мясокомбинаты. Быстрыми темпами росли металлообработка и производство строительных материалов, улучшалась транспортная сеть. К концу 1930-х годов Алтай превратился в один из крупных аграрно-индустриальных регионов Сибири.

Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала перестройки работы всего народного хозяйства. Алтайский край принял 24 эвакуированных завода общесоюзного значения, среди них заводы сельскохозяйственного машиностроения, тракторный, тракторного оборудования, механических прессов, аппаратурно-механический, вагоностроительный, два котельных. Война основательно изменила хозяйственный облик региона, дав мощный импульс развитию его промышленности. Эвакуированные предприятия были размещены в Барнауле, Бийске, Славгороде, Рубцовске, Чесноковке (Новоалтайске).

В первое послевоенное десятилетие темпы роста промышленности края в шесть раз превышали среднесоюзные. Алтайские дизели представлялись на всемирных промышленных выставках в Берлине, Лейпциге и других городах, где получили высокие оценки и премии. На Алтайсельмаше в середине 1950-х вступила в строй первая в стране автоматическая линия по производству лемехов. Бийский котельный завод впервые в истории котлостроения применил поточную линию по изготовлению барабанов котлов.

К началу 1960-х годов на Алтае производилось более 80 процентов тракторных плугов, свыше 30 процентов грузовых вагонов и паровых котлов, выпускавшихся в РСФСР.

Приоритетное развитие промышленности, характерное для послевоенных десятилетий, сказалось на состоянии сельского хозяйства, которое продолжало развиваться экстенсивными методами. Ключевой для региона оставалась зерновая проблема. Временный выход из положения дало освоение целинных и залежных земель. Колхозами и совхозами края было освоено 2619,8 тысячи гектаров целинных и залежных земель, в регионе было организовано 20 целинных совхозов. Но в дальнейшем освоение целины обернулось потерями посевных площадей в результате эрозии почв. В этих условиях настоятельной становилась необходимость интенсификации сельскохозяйственного производства, превращения его в комплекс, тесно связанный с перерабатывающими отраслями.

В 1970-1980-е годы произошёл переход от отдельно действовавших предприятий и отраслей к формированию территориально-производственных комплексов: аграрно-промышленных узлов, производственных и производственно-научных объединений. С центрами в крупных городах были созданы Рубцовско-Локтевский, Славгородско-Благовещенский, Заринско-Сорокинский, Барнаульско-Новоалтайский, Алейский, Каменский, Бийский агропромышленные комплексы.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем