Каждый путешественник старается привезти из поездки какой-нибудь сувенир. Как правило, он должен напоминать владельцу о счастливых моментах его странствования. Открытки, иллюстрированные книги, постеры, сувениры "с видами" и, конечно, многочисленные фотографии - всё это обязательные атрибуты путешествия.

Н. М. Бенкендорф. Вид Эмса. 25 июля 1820 г. Карандаш, акварель.

В конце XVIII - начале XIX веков, когда туристическая, а вместе с ней и сувенирная индустрия ещё только начинала развиваться, а о фотографии не слышали вовсе, неизменным спутником каждого путешественника был альбом. Кто-то исписывал все страницы альбома литературными зарисовками, перемежёвывая их рисунками, цветами; кто-то брался за краски и карандаши, тем более что большинство туристов того времени неплохо рисовали. Несмотря на распространённость путевых альбомов, до наших дней их сохранилось весьма немного. И если в музейных и архивных собраниях бережно сохранялись и изучались рисунки известных художников, то пробам пера простых путешественников придавалось не столь большое значение. А между тем они дополняют наше представление о культуре

XIX столетия "чертами тонкими и поэтическими, подчас давая более остро почувствовать атмосферу жизни своей эпохи и среды"1.

Несколько лет назад внимание авторов настоящей статьи привлекли рисунки, находившиеся в трёх альбомах из Государственного архива Российской Федерации. Альбомы составляли два архивных дела в личном фонде императора Николая I, причём два альбома находились в одном деле, а третий лежал совершенно отдельно от предыдущих и на первый взгляд, казалось, не имел к ним никакого отношения. При внимательном изучении рисунков и надписей на них стало ясно, что все три альбома составляют единое целое и являются живописными свидетелями большого путешествия, предпринятого неким лицом в 1819-1820 годах.

В архивной описи альбомы значились принадлежащими императрице Александре Фёдоровне, супруге Николая I, а некоторые рисунки из них (виды Эмса и Неаполя) вошли в научный оборот как рисунки самой императрицы2.

Большинство рисунков сделаны с натуры и имеют авторские надписи на французском языке типа: "Vue de mon balcon a Naples, le 30 Janvier 1820" ("Вид с моего балкона в Неаполе, 30 января 1820"), "Entr e du Grand Canal vu de ma fenetre a Venice, le 29 Mai 1820" ("Вход в Большой Канал из моего окна в Венеции, 29 мая 1820"). Уже из этих авторских датировок было понятно, что императрица не могла быть автором рисунков, так как первое своё путешествие в Италию предприняла лишь в 1845 году. Смущал и почерк, которым были выполнены надписи, совершенно не похожий на почерк Александры Фёдоровны. Но был ещё один интригующий момент: на титулах двух альбомов имелись еле заметные карандашные надписи на французском языке: "Vues d`Italia dessines par mon ange en 1820" ("Виды Италии, нарисованные моим ангелом в 1820"). Почерк казался до боли знакомым, но чей он - сказать было сложно. Архивисту приходится держать в руках огромное количество исторических документов, почерки ряда известных деятелей мы хорошо знаем, но всегда бывает непросто с ходу определить руку писавшего, так как почерк одного и того же лица меняется не только от техники исполнения, но и от языка документа, его содержания, адресата и даже настроения пишущего. Однако почерк являлся пока единственной зацепкой для определения нашего анонимного художника.

Итак, в альбомах имелись два почерка - автора рисунков и человека, которому этот аноним был необыкновенно близок и который так трогательно называл его "мой ангел". Учитывая, что альбомы находились в фонде Николая I, мы прежде всего стали сличать почерки августейших особ российского императорского дома, их родственников из влиятельных немецких домов, а также лиц из ближайшего окружения императорской семьи. Вообще изложить всю работу, которая проводилась на протяжении нескольких лет, достаточно проблематично. Это и выявление документов августейших особ для сличения почерков именно за определённый период и в разной технике исполнения, и изучение многочисленной литературы о жизни представителей царствующих династий, и подробное изучение маршрута путешествия со всеми переездами и остановками. Безусловно, мы работали нецелеустремлённо, "без фанатизма": отвлекались на другие более актуальные темы, писали статьи, занимались производственными проблемами, делали выставки. Но альбом путешественника был всегда что называется "в голове", давал о себе помнить и никак от себя не отпускал.

Кроме того, мы стали внимательно изучать рисунки на предмет возможного местожительства нашего героя в том или ином городе, вычисляя по рисункам местонахождение какого-либо отеля или гостиницы. Из всех рисунков можно было зацепиться только за хорошо узнаваемый вид из старого отеля "Goldener Adler" в Инсбруке и за курорт Эмс. Написав в отель Инсбрука сумбурное письмо с изложением нашей просьбы, мы с удивлением обнаружили через несколько дней в своей электронной почте ответ владельцев отеля, в котором чувствовалось не только доброжелательное отношение, но и явное желание нам помочь. К сожалению, отель не располагал гостевыми книгами за интересующий нас период, и со слов владельцев мы узнали, что книг нет и в городском архиве. Единственный источник составляли газеты, но о всех владетельных особах, останавливающихся в отеле в необходимый нам период, было известно и никто из них "не подходил" для автора альбома ни по смыслу, ни по почерку.

Оставался Эмс. Рассудив, что город издавна является известным бальнеологическим курортом и уж, очевидно, как-то ведёт учёт своих респектабельных больных, мы отважились написать директору городского музея доктору Хансу-Юргену Зархольцу. В 2006 году он обращался в ГАРФ с просьбой предоставить для музея копию рисунка с видом Эмса из альбома императрицы, который он знал по некоторым публикациям. Тогда мы уже сомневались в авторстве императрицы Александры Фёдоровны, о чём и сообщили господину директору. Он подтвердил наши сомнения, уверив, что в гостевых книгах Эмса за указанный период имени Александры Фёдоровны не значилось3.

И вот, по прошествии пяти лет мы решили напомнить д-ру Зархольцу о том разговоре и попросили по возможности прислать копии листов гостевой книги за интересующий нас период. Он любезно согласился это сделать, тем более что и сам был заинтересован в правильной атрибуции рисунка. Хотя рисунок и датирован автором, нельзя было с уверенностью сказать, что он был сделан в первый день приезда в Эмс. Поэтому, по совету господина директора, мы решили просмотреть списки гостей курорта за два месяца. Гостей оказалось так много, что д-р Зархольц согласился присылать электронные копии списков постепенно в течение нескольких недель.

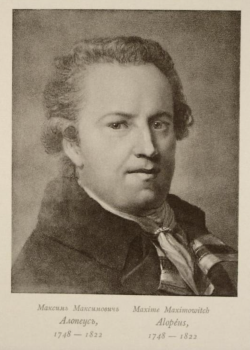

С каким волнением мы ожидали присылки первой партии списков! Но тут возникла ещё одна сложность: списки оказались написаны немецкой готикой. В огромном море фамилий - русских, немецких, польских - подданных всевозможных европейских королевств, герцогств, княжеств нам предстояло выбрать всего лишь одну. Через несколько дней голова шла кругом и уже хотелось забыть о существовании альбома. Трепет и волнение от чтения первых листов гостевых списков сменились тревогой и страхом от присылки очередной партии электронных образов. Но однажды вечером, когда мы по привычке уставились в экран компьютера, разбирая сложные готические буквы фамилий гостей курорта Эмс, взгляд буквально выхватил из большого списка одну фамилию, которая почему-то сразу показалась именно той, так долго разыскиваемой нами. "Генеральша Бенкендорф" - так значилось в списке, а рядом фамилии Алопеусов. В один момент всё встало на свои места: почерк карандашом на титуле альбомов, который казался всегда очень знакомым, принадлежал генералу Константину Христофоровичу Бенкендорфу, брату "сиятельного жандарма" Александра Христофоровича. Почерк последнего нам был давно хорошо известен, но мы и представить не могли, что почерки братьев так схожи между собой. "Генеральша Бенкендорф" - Наталья Максимовна, жена Константина Христофоровича, урождённая Алопеус, дочь российского дипломата Максима Максимовича Алопеуса. Дело оставалось за малым - сверить почерк Натальи Максимовны с почерком на рисунках альбома. Трудности это не представляло, так как большинство документов из родового архива Бенкендорфов хранится в ГАРФ.

Заказывая в архивохранилище дела для просмотра, мы практически уже не волновались, потому что почти на сто процентов были уверены в идентичности почерков. Так и произошло.

Мы чрезвычайно признательны директору городского музея Бад-Эмса господину Зархольцу за его поддержку, доброжелательность и заинтересованность в наших изысканиях. Без его бескорыстной помощи восстановить имя настоящего автора рисунков "альбома императрицы" было бы невозможно.

Но остаётся ещё один вопрос, который до конца выяснить пока не удалось: как альбомы Натальи Бенкендорф попали в фонд императора Николая I? Судя по всему, это лишь простая случайность.

Богатый семейный архив и ценнейшая библиотека Бенкендорфов-Алопеусов хранились в имении Сосновка Моршанского уезда Тамбовской губернии. В первые революционные годы Сосновка разделила участь большинства усадеб России: была сожжена, разгромлена, частично расхищена4.

Художественные ценности усадьбы, включая архив и библиотеку, в 1919 году перевезли в уездный город Моршанск и поместили в историко-археологическом музее5. Вскоре архив поступил на хранение в Моршанский архивный подотдел, а в августе 1920-го был передан в Москву - в Центральное хранилище Республики6.

Ещё в октябре 1919 года при первичном беглом описании вещей и документов Сосновки инспектор Главархива А. А. Семёнов отметил в своём отчёте "старые альбомы (первых лет 19 столетия) неизвестного художника, куда занесены карандашом и сепией виды и сцены из итальянской (по преимуществу) жизни"7. Три альбома с рисунками отмечены и в первой сдаточной архивной описи фонда Бенкендорфов, составленной в 1923 году в Госархиве8. Однако в последующих описях, составленных уже после систематизации и научно-технического описания документов фонда, указанные альбомы отсутствовали. Из-за недостатка документальных свидетельств, но по ряду косвенных подтверждений мы можем предположить, что наши альбомы наравне с другими изобразительными материалами из многочисленных личных фондов при обработке в 1930-1940 годах изымались из фондов. Очевидно, из этих документов предполагалось создать фонд изоматериалов, но подобного не случилось, и постепенно их снова стали присоединять к соответствующим фондам. При отсутствии указания на фондовую принадлежность присоединяли по соответствию эпох и стилей. Похожая техника рисунков в альбомах императрицы Александры Фёдоровны позволила отнести "безымянные" альбомы к её руке. Так и пролежали альбомы Натальи Бенкендорф в течение 80 лет в фонде императора Николая I9, "прикидываясь" альбомами императрицы.

Три путевых альбома отличаются друг от друга по внешнему виду и по формату. Один из альбомов (21,5х29 см) имеет картонный переплёт, оклеенный светло-зелёной бумагой, кожаный корешок и кожаные коричневые вставки по углам10. Два других (24х32 и 23,5х33,5 см) - в одинаковых зелёных кожаных переплётах с тиснением в виде растительного орнамента по периметру верхней и нижней крышек11. Переплёты всех трёх альбомов сильно потёрты, сохранились фрагменты зелёной тесьмы от завязок, которые служили вместо замков.

Суммарно в трёх альбомах имеется 87 листов разного цвета. Все они заполнены рисунками, выполненными в разных графических техниках - 16 акварелей, 61 карандашный рисунок, 10 рисунков, исполненных в смешанной технике карандашом и пером. Все рисунки выполнены непосредственно на альбомных листах и имеют авторские надписи с указанием места и даты исполнения. На рисунках представлены пейзажи, панорамные виды городов, городских улиц и площадей, исторических и архитектурных достопримечательностей.

Из общего количества изображений на трёх рисунках представлена Швейцария, на трёх - Австрия, на девяти - виды различных немецких земель. 72 изображения посвящены Италии и представлены по большей части видами Рима, Флоренции и Неаполя.

Рисунки альбома прекрасно дополняются письмами, которые писали Наталья Максимовна и Константин Христофорович своим родителям из путешествия12. В совокупности они позволяют практически с точностью по дням проследить весь маршрут поездки, длившейся почти год. Выехав в начале сентября 1819 года из Штутгарта, Бенкендорфы 16 сентября13 были уже в Швейцарии и остановились на отдых в городке Рихтерсвиль на Цюрихском озере. Здесь Наталья Максимовна выполнила первый рисунок, на котором изобразила озеро, горы и дом, в котором семейство имело ночлег. Дальше путь лежал через Симплонский перевал в Альпах, который преодолели 8 октября. Беглый набросок Натальи Максимовны запечатлел вьющуюся среди крутых горных склонов узкую дорогу, построенную Наполеоном в 1801-1805 годах. Через несколько дней путешественники были на итальянской земле на озере Лаго-Маджоре и наслаждались прекрасными видами Борромейских островов и Ароны.

20 октября Бенкендорфы прибыли во Флоренцию, в которой прогостили ровно месяц. Шесть рисунков альбома зафиксировали основные достопримечательности города: замок Медичи, сады Боболи, городскую панораму с собором Санта-Мария-дель-Фьоре, Понте-Веккьо, виллу Моцци. В конце ноября, минуя по дороге Тразименское озеро, Перуджу и Сполето, семейство прибыло в Рим.

Форум, Термы Каракаллы, Аппиева дорога с гробницей Цецилии Метеллы, римские холмы были постоянными маршрутами прогулок четы Бенкендорф, на которые Наталья всегда старалась брать альбом и карандаш. Из десяти рисунков, сделанных в Риме, наиболее интересны панорамные виды города. Вид Рима от базилики Тринита-деи-Монти на холме Пинчио, датированный 15 декабря, представляет живописную панораму городских зданий, над которыми возвышается купол собора св. Петра. Наталья Максимовна постаралась привнести в рисунок даже элементы романтического пейзажа, разместив на переднем плане чашу фонтана и юношу в итальянском костюме, отдыхающего в тени деревьев с трубкой в руке. В панорамных видах, взятых от виллы Ланте на Яникуле и с холма Марио, на первый план выступают мощные пинии и пышная южная растительность, сквозь которую проглядывают знакомые городские силуэты. Примечательна также серия рисунков с видами Римского форума и развалинами императорских дворцов на Палатине: выбрав интересные перспективы, к хрестоматийным видам безжизненных руин художница-любительница добавила пасторальные мотивы - фигуры людей и животных.

Встретив в Риме новый 1820 год, путешественники отправились в Неаполь, который был конечным пунктом их маршрута. Здесь остановились на четыре месяца, так как основной целью поездки было поправить морским воздухом и тёплым южным солнцем пошатнувшееся здоровье Натальи Максимовны. Супруги поселились на вилле, располагавшейся на набережной Мерджеллина. Из окон их дома открывались живописные виды на Неаполитанский залив: "С террасы, усаженной апельсиновыми деревьями и цветами, мы видим большую часть города, замок Сант-Эльмо, замок Ово, Везувий, остров Прочида, а немного в стороне Сорренто; по вечерам мы наблюдаем, как по склону Везувия, находящегося в состоянии непрерывного извержения, стекает лава", - писали Константин и Наталья Христофору Ивановичу Бенкендорфу14. Несколько видов из своих окон и с балкона виллы зарисовала Наталья Максимовна в свой альбом. Изобразила она и сам дом, в котором супруги жили: трёхэтажное строение с широкой террасой на уровне второго этажа, сплошь уставленной вазами с цветами. Расположенный неподалёку холм Позиллипо с устроенной на нём одноимённой художественной школой15 позволил Наталье Максимовне брать уроки рисования у одного из молодых художников. Успехи живописных уроков совершенно очевидно видны в акварелях с видами на Неаполитанский залив, Кастель-дель-Ово, замок Байя, гробницы Агриппины в Мизене, выполненных Натальей в марте-апреле 1820 года.

Поражает количество и разнообразие экскурсионных маршрутов, совершённых четой Бенкендорф по окрестностям Неаполя: Помпеи и кратер Везувия, Пестум, Амальфитанское побережье и Салерно, остров Искья и горные восхождения. "С вершины горы открывался огромный простор: с одной стороны - Неаполитанский залив, залив Байя, острова Искья, Прочида, Низида, долины Капоне, Гете, Террачина, простирающиеся в сторону Рима. Стояла жаркая летняя погода, воздух был пропитан запахом свежей зелени и фиалок, которые покрывали луга"16, - делилась своими впечатлениями с отцом Наталья.

Обратный путь из Неаполя лежал через Рим, Флоренцию, Болонью и Венецию. Прекрасные виды Большого канала, церкви Сан-та-Мария-делла-Салюте, острова Сан-Джорджио Маджоре и Моста Вздохов запечатлены в альбоме рисовальщицы. Минуя австрийские земли и имея небольшие остановки в Инсбруке и на озере Валлерзее, которые нашли отражение в рисунках Натальи Максимовны, путешественники прибыли в Мюнхен. Здесь супругам пришлось расстаться: Константин Христофорович отправился в Петербург по долгу службы, а Наталья - в Висбаден для встречи с отцом, откуда вместе с ним поехала в Эмс для "пользования лечебными водами". Остановились в одном из самых старых и респектабельных отелей "Bade Haus". Николай Иванович Греч так описывал курорт того времени: "Эмс посвящён исключительно облегчению страданий человечества. Над самым тем местом, где ключи выходят на поверхность земли, построен каменный, четырёхъярусный нерегулярный дом, состоящий из двух главных корпусов, соединённых между собой коридорами. В нижнем ярусе находятся залы для питья воды и купальни… Второй, третий и четвёртый ярус занимаются комнатками, в которых живут искатели здоровья… В конце сада подле самого берега реки построена беседка в два яруса: в ней находится просторная зала, по которой прохаживаются в дурную погоду, пьют чай, завтракают. В двух примыкающих к ней комнатах бильярд и рулетка. Большой дом заключает в себе более 200 квартир; несмотря на то, в нём с трудом можно найти место"17.

К лечению добавлялись и всевозможные поездки с познавательной целью по близлежащим достопримечательностям. Древняя крепость Эренбретштейн, стоящая обязательным пунктом всех путешествующих по Рейну, впечатляющие остатки средневекового замка Бремзербурга, сурового мрачного Хохенштейна, впечатляющие перспективные панорамы монастыря Арнштейна и города Нассау - всё это было тщательно зафиксировано почти уже опытной рукой Натальи Бенкендорф. Не остался без внимания и сам курорт Эмс. На рисунке, известном по ряду публикаций как рисунок императрицы Александры Фёдоровны, Наталья Максимовна изобразила высокую горную гряду, крутой поворот маленькой речки Ланы и небольшое хорошо узнаваемое поселение на её берегу: "это не город, не городок, не деревня, а так просто - Эмс"18. Судя по спискам гостей курорта, Наталья Максимовна вместе с отцом М. М. Алопеусом пробыли в Эмсе полтора месяца - с конца июня по начало августа 1820 года. Именно записи курортной гостевой книги Эмса и дата на рисунке и послужили основой для разгадки имени автора "альбома императрицы".

- 1. Александрова Н. И. ГМИИ имени А. С. Пушкина. Русский рисунок XVIII - первой половины XIX века. Кн. 1. М. 2004. С. 10.

- 2. Мир русской императрицы. Александра Фёдоровна - Charlotte von Preussen. Альманах "Сокровища России". Вып. 8. СПб. 1997; Императрица Александра Фёдоровна. Альманах "Сокровища России". Вып. 87. СПб. 2008.

- 3. Александра Фёдоровна впервые посетила Эмс в июне-июле 1821 г.

- 4. Подробнее о судьбе усадьбы Сосновка см.: Кончин Е. В. Эмиссары восемнадцатого года. М. 1981; Он же. Опломбированный вагон из Тамбова. Архивные поиски и находки. Тамбов. 2007; Он же. Судьбы коллекций - судьбы людей. Воронцовка. Сосновка. Тамбовская обл.//Мир русской усадьбы. Очерки. М. 1995. С. 260-275.

- 5. ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 47. Л. 120 об.-121.

- 6. Там же. Д. 92. Л. 399-400.

- 7. Там же. Л. 122 об.

- 8. ГАРФ. Дело фонда 1126 (Бенкендорфы, Алопеусы, Шуваловы). Л. 13.

- 9. Личного фонда императрицы Александры Фёдоровны в ГАРФ не существует, основной массив её документов вошёл в состав личного фонда императора Николая I (Ф. 672).

- 10. ГАРФ. Ф. 672. Оп. 1. Д. 576.

- 11. Там же. Д. 475.

- 12. Письма сохранились в ГАРФ в родовом фонде Бенкендорфов-Алопеусов-Шуваловых (Ф. 1126). За помощь в переводе писем с французского языка приносим искреннюю благодарность Т. П. Петерс.

- 13. Все даты приводятся по новому стилю.

- 14. ГАРФ. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 359. Л. 108.

- 15. Представители школы Позиллипо создали новое направление живописи, особенностью которого было создание на пленэре небольших этюдов с документально точным изображением местных видов. Подробнее о школе Позиллипо см.: Образы Италии. Западноевропейская живопись XVII-XIX веков из собрания Эрмитажа. Каталог выставки. СПб. 2010. С. 38; Усачёва С. Картины Сильвестра Щедрина в Третьяковской галерее. Из истории коллекции//Третьяковская галерея. 2009. № 4. С. 19; Фёдоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж XVIII - начала XIX века. М. 2009. С. 338-343.

- 16. ГАРФ. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 443. Л. 33-33 об.

- 17. Цит. по: Божерянов И. Н. Жизнеописание императрицы Александры Фёдоровны, супруги императора Николая I. Вып. 2. СПб. 1900. С. 202-203.

- 18. Там же. С. 202.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем