Известно, что почитание многих святых в эпоху допетровской России носило преимущественно местный характер, то есть оно редко выходило за пределы тех небольших регионов, где находились их гробницы.

из архива журнала "Родина"

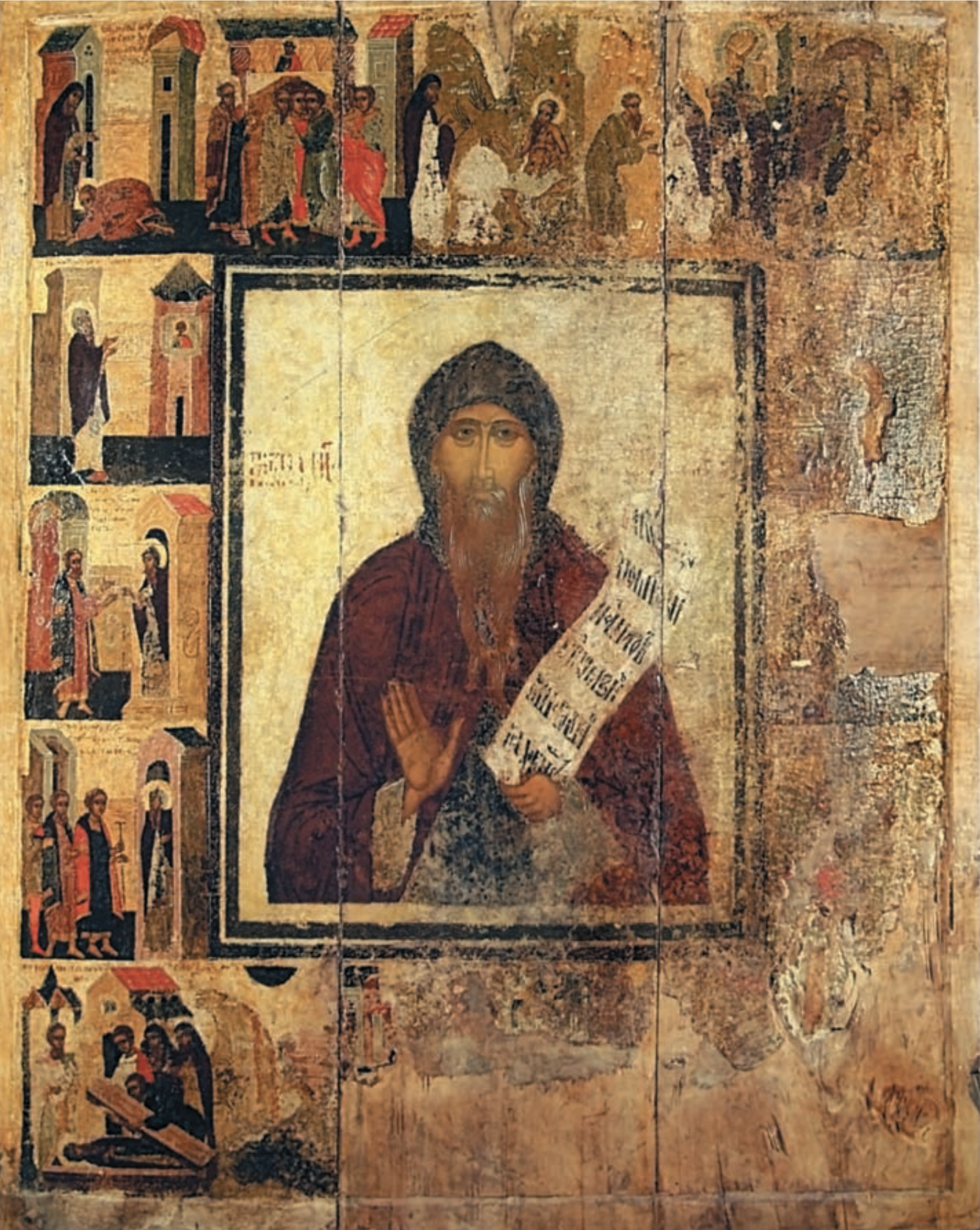

Икона Никиты Переславского в житии. Вторая половина XVI в. Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Как сказано в Житии Прокопия Устюжского: "И каяждо убо страна и градъ блажитъ и славитъ, и похваляетъ своихъ чудотворцовъ"1. Вместе с тем культы некоторых святых в определённые периоды истории преодолевали узко региональные рамки и приобретали важное общественное и даже государственное значение2. Встаёт вопрос: как, когда и по чьей инициативе это происходило? Попытаемся ответить на поставленные вопросы применительно к пока ещё слабо изученной истории почитания преподобного Никиты Столпника Переславского.

Для освещения данной проблемы необходимо прибегнуть к комплексному анализу жития преподобного, посвящённой ему службы, летописей, различных актов, других документов, а также данных археологии.

Местом захоронения и первоначального почитания интересующего нас святого является Никитский монастырь, расположенный близ Переславля-Залесского. По данным археологии, захоронение преп. Никиты произошло во второй половине XII - первой половине XIII века3. Однако его культ получил оформление лишь в XV столетии, что выразилось в составлении жития подвижника4, службы ему5, во включении его памяти в месяцесловы6, в подобающем оформлении места его упокоения в соборе Никитского монастыря. Характерной чертой этого оформления являлось то, что на надгробии святого лежали принадлежавшие ему железные кресты и вериги7. По мнению исследователей, преп. Никита был причислен к лику святых в XV веке8.

В житии св. Никита представлен как целитель недужных9. Особенно опредёленно это выражено в посвящённой ему службе10. В ней же отмечено целительное свойство упомянутых выше железных крестов преподобного11. Следовательно, именно исцеление от болезней надеялось получить большинство молившихся у его гробницы.

В начале XVI столетия утвердился обычай торжественных посещений святых мест московскими государями для поклонения гробницам избранных русских чудотворцев. В число таких мест иногда включался и

Переславль-Залесский. В рамках больших богомольных путешествий в нём побывали великие князья Иван III12 и Василий III13, а также царь Иван IV14. Поскольку преп. Никита являлся в то время единственным официально признанным святым этого города, то, надо думать, все названные правители молились у его раки. Однако до середины XVI века они никак не выделяли преп. Никиту в ряду других русских подвижников благочестия.

Переломным в данном отношении стал 1553 год. В мае-июне этого года Иван IV вместе с царицей Анастасией и наследником престола младенцем Дмитрием предпринял большое богомольное путешествие по многочисленным святым местам России15. К несчастью, царевич Дмитрий на обратном пути в Москву скончался. Спешно тем же летом 1553-го царь и царица поехали молить о даровании наследника, в первую очередь - к ростовским святыням16. "Степенная книга" повествует: "Приидоша въ Ростовъ и быша у всехъ, иже тамо чюдотворцевъ, молящеся. У честныя же раки святаго Леонтия прилежьно моляхуся со усердиемъ, просяще у Бога чадородия въ наследие царствию своему. И ту малу некаку ослабу отъ печали яко ощутиша. И оттуду приидоша въ Переаславль и тамо у цельбоноснаго гроба преподобнаго Никиты и у честныхъ его веригъ знаменашася и несуменною верою о чадородии моляша Бога со слезами въ сокрушении сердца, святаго же Никиту, яко благонадежна ходатая къ Богу имуще. Милосердый же Богъ молитвами угодника Своего абие отьятъ скорбь отъ сердецъ ихъ и благорадостны учини ихъ и яко некое благонадежьно извещение прияти дарова имъ. И того же дьни приидоша во градъ и во царскомъ дому своемъ обрадовано почиша. И ту царица зачатъ во чреве. И оттуду во царствующий градъ Москву, веселящеся, приидоша, и благодаряще Бога. Егда же приспе время, и родися има богодарованный сынъ и нареченъ бысть отчимъ благодатнымъ именемъ царевичъ Иванъ. И бысть радость неизреченна о рожестве его всемъ людемъ Рускаго царствия"17.

В процитированной статье рождение наследника престола в 1554 году истолковано как результат чудесной помощи св. Никиты. Поскольку "Степенная книга" являлась официальной летописью, с содержанием которой хорошо был знаком сам участник описанных событий царь Иван Васильевич18, то можно не сомневаться, что он именно так и думал.

Сходная статья имеется в "Казанском летописце"19. В нём, кроме того, описано чудо с водой, взятой из колодца св. Никиты, которой омыли младенца царевича Ивана. Причём отмечено, что об этом было "возвещено" царю20.

Всё это необыкновенно повысило значение преп. Никиты в глазах монарха, который стал всячески демонстрировать свою приверженность к его культу. В 7063 (1554/1555) году Иван IV пожаловал богатый лицевой покров на гробницу св. Никиты, вышитый в мастерской царицы Анастасии21. Особенно красноречиво новое отношение царя к преп. Никите обозначилось в следующем фрагменте Никоновской летописи: "Лета 7065-го Септевриа въ 10 день [1556], выехалъ царь и великий князь и съ своею царицею и великою княгинею Анастасиею и съ своимъ царевичемъ Иваномъ Ивановичемъ, и братъ его съ нимъ князь Юрии Васильевичь, к Троице и къ чюдотворцу Сергию. И Здвижение честнаго Креста праздновали государи у Троицы въ монастыре и братию довольно учредивъ и поехали государи въ Переславль къ великому Никите чюдотворцу молитися. И у Никиты чюдотворца въ монастыре государи тёплою верою и съ великимъ усердиемъ праздноваше, и въ монастырь многие земли подаде на прекормление братии, и повеле игумену общину соделати - преже бо сего особнякъ былъ - и многи денгы вдаше на собрание братии и велий монастырь соградиша в честь Богу и угоднику его Никите чюдотворцу"22.

Как видим, царь выразил своё почитание преподобного не только обращёнными к нему молитвами, но и земельными пожертвованиями Никитскому монастырю. Более того, царь дал деньги на обустройство последнего и даже изменил внутренний строй его жизни с особножитного на общежительный.

Вероятно, в представлении Ивана IV культу особо почитаемого преподобного должен был соответствовать именно общежительный монастырский порядок.

В 1560 году по повелению Грозного "у царевичевъ на дворе" в Московском Кремле построили Сретенскую церковь и при ней "приделъ тёплую церковь святаго преподобномученика Никиты Столпника Переславского чюдотворца"23. Поскольку эта придельная церковь была отапливаемой, то именно её юные царевичи чаще всего посещали в зимнее время года, что, по мысли царя, надо думать, призвано было служить укреплению их приверженности к культу преп. Никиты - чтобы они всегда могли обратиться к нему за помощью.

В 1563 году в присутствии царя в Можайске, на площади у государева двора, состоялось освящение дубовой Успенской церкви, один из приделов которой был посвящён Никите Переславскому24. В том же 1563-м Иван IV назвал Никиту среди тех святых, которые помогли ему завоевать Полоцк25. Следовательно, преп. Никита тогда воспринимался как покровитель русского воинства.

В 1561-1564 годах на месте старого Никитского собора Переславского Никитского монастыря на средства Ивана IV был воздвигнут новый каменный одноимённый храм - больший по размерам. Когда в 1564 году он был закончен постройкой, царь приказал послать из Москвы для него "деисус и праздники и пророки и поставные иконы, все сребром обложены и златом украшены. И пред своим царьским шествием иконописцев и мастеров послал и в светлицы окончины делати наспех, в церкви устрояти и паникадила, и подсвечники, и свечи поставные, и книги и прочими лепотами церковными наполняше; другую утварью: сосуды и судари, и пеленами, и покровы, престолы украсити бархаты и камками златыми"26. В процессе освящения Никитского храма 14 мая 1564 года "сам государь ко образом прикладывашеся, и у гроба святого тепле слезы испущающе, и умильно моляшеся, и со благоверным царевичем Иваном, и покровы на гробницу чюдотворцеву полагаше, и златницы ко образом прикладаше, и гробницу святого и мощи целоваше"27.

В том же тексте есть два фрагмента, необыкновенно отчётливо характеризующие возросшую значимость культа св. Никиты. Согласно первому из них, вторая жена Ивана IV царица Мария, присутствовавшая на освящении упомянутого Никитского собора, "учала наказывати игумену и всей братии и молебно глаголати сокрушённым сердцем, чтоб де есте молили Всемилостиваго Бога и Пречистую Его Матерь пречистую богородицу и великих чюдотворцевъ Петра и Алексея и Иону и преподобных чюдотворцев Сергия и Никона, и Никиту переславскаго чюдотворца о здравии благочестиваго царя Ивана Васильевича всея Русии самодержца да о нашем здравии, и о благоверных царевичев Иване и Фёдоре и впредь бы есте молили бога и пречистую его матерь, и великих чюдотворцев русских и преподобнаго чюдотворца Никиту, чтоб нам господь бог даровал плод чреву в наследие царствия нашего, и о долголетствии нашем, и о чадех наших. И паки молили бы есте Господа Бога и Пречистую Его Матерь, и всех святых о устроении земстем, и о тишине, и о мире всего православнаго християнства"28.

Во втором фрагменте св. Никита представлен защитником России от внешней агрессии: его и других избранных чудотворцев "молением, окояннии полцы литовстии возвратишася вспять"29.

Таким образом, преп. Никита был поставлен в ограниченный ряд самых значимых в то время "великих" русских святых. Вместе с ними он призван был ходатайствовать перед Богом об увеличении потомства царя и об "устроении земстем", то есть о благополучии всего Русского государства и о его защите от внешней опасности. Так обозначилось государственное значение культа св. Никиты.

В 1571 году в "проклятой грамоте", то есть в специальном документе, удостоверяющем верность царю Ивану Грозному князя Ивана Фёдоровича Мстиславского, преп. Никита назван среди других "великих" святых в качестве небесного гаранта соблюдения этого акта. Причём преподобный призван был стоять на страже интересов только московского государя30.

Итак, до середины XVI столетия преп. Никита ничем не выделялся из большого ряда обычных, не слишком значимых святых. Но в 1553 году преподобный, как полагал царь, помог ему обрести наследника престола.

И вскоре Иван IV начал всячески возвеличивать и распространять культ "своего" заступника. В частности, монарх обустраивал и обогащал обитель, где находилась гробница чудотворца, строил в Москве и за её пределами посвящённые ему церкви. Тогда же расширилось представление о могуществе преп. Никиты. Если раньше он мыслился преимущественно как целитель недужных, то теперь святой обрёл функции помощника в деторождении, гаранта заключавшихся соглашений, покровителя русского воинства, всего Русского государства и, конечно, - царя Ивана и его семьи.

Как видим, культ св. Никиты не только приобрёл важное государственное значение, но и отчётливо обрисовал одну из характерных черт личной религиозности Ивана Грозного, которая заключалась в неоглядной вере в могущество святых, что отметил ещё князь Андрей Курбский31.

- 1. Яхонтов Ив. Жития св. севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань. 1881. С. 264.

- 2. См. напр.: Федотов Г. Святые Древней Руси. М. 1990. С. 35; Мельник А. Г. Социальные функции ростовских святых в XII–XVII веках//Исторические записки. Вып. 11(129). М. 2008. С. 75–93.

- 3. Станюкович А. К. Гробница преподобного Никиты Столпника, Переславского чудотворца. Церковно-археологический очерк. Звенигород. 2001. С. 21.

- 4. См.: Понырко Н. В. Житие Никиты Столпника Переславского//Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л. 1988. С. 309–310; Федотова М. А. Житие Никиты Столпника Переславского (рукописная традиция жития)//Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб. 2005. С. 309–322.

- 5. Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. Париж. 1951. С. 206.

- 6. Федотова М. А. Указ. соч. С. 320.

- 7. Мельник А. Г. История надгробного комплекса св. Никиты Столпника Переславского//Макариевские чтения. Христианская символика. Вып. 16. Можайск. 2009. С. 376–389.

- 8. Васильев В. Канонизация русских святых. М. 1893. С. 108–109; Голубинский Е. История канонизации святых в русской церкви. 2-е изд. М. 1903. С. 75–76.

- 9. Месяца майя 24 день. Слово преподобнаго отца Никиты Стлъпника. Господи, благослови, отче/Публ. М. А. Федотовой//Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб. 2005. С. 326–327.

- 10. ОР РГБ. Ф. 304. 1. № 644. Л. 60 об., 63 об., 64–65 об.

- 11. Там же. Л. 63 об.–64.

- 12. ПСРЛ. Т. 12. СПб. 1901. С. 257–258.

- 13. Там же. Т. 13. 1-я пол. СПб. 1904. С. 46.

- 14. Там же. С. 147, 231–232, 273–274; Там же. Т. 13. 2-я пол. С. 399–400.

- 15. Там же. Т. 13. 1-я пол. С. 231–232.

- 16. Мельник А. Г. Социальные функции... С. 83.

- 17. ПСРЛ. Т. 21. Ч. 2. СПб. 1913. С. 651.

- 18. Покровский Н. Н. Афанасий (в миру Андрей)//Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. С. 73–79.

- 19. ПСРЛ. Т. 19. СПб. 1903. Стлб. 483–485.

- 20. Там же. Стлб. 485–486.

- 21. Братко Ю. П. Шитые изображения Никиты Столпника и преподобного Даниила, Переславских чудотворцев, в собрании ПЗМ//Убрус. 2008. № 9–10. С. 23, 26; Маясова Н. А. Древнерусское шитьё. М. 1971. С. 27, табл. 43.

- 22. ПСРЛ. Т. 13. 1-я пол. С. 273–274.

- 23. Там же. 2-я пол. С. 328–329.

- 24. Можайские акты. 1506–1775. СПб. 1892. С. 63–64; ПСРЛ. Т. 13. 2-я пол. С. 370.

- 25. ПСРЛ. Т. 13. 2-я пол. С. 360–361.

- 26. Повесть о свершении большия церкви Никитского монастыря/Публ. М. Н. Тихомирова//Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 14. М.; Л. 1958. С. 252.

- 27. Там же. С. 253.

- 28. Там же. С. 254.

- 29. Там же. С. 254–255.

- 30. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Ч. 1. М. 1813. С. 561–564.

- 31. Курбский А. История о великом князе Московском//Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М. 1986. С. 262–267.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем