В последние годы проявляется заметный интерес к личности великого князя Николая Константиновича1. Работы о нём в основном посвящены скандальной истории с похищением фамильных реликвий, которая повлекла за собой беспрецедентное решение царской фамилии - сослать нашего героя в Туркестан. Но в биографии великого князя осталось ещё много спорных вопросов. Один из них - обстоятельства его смерти.

НЭБ

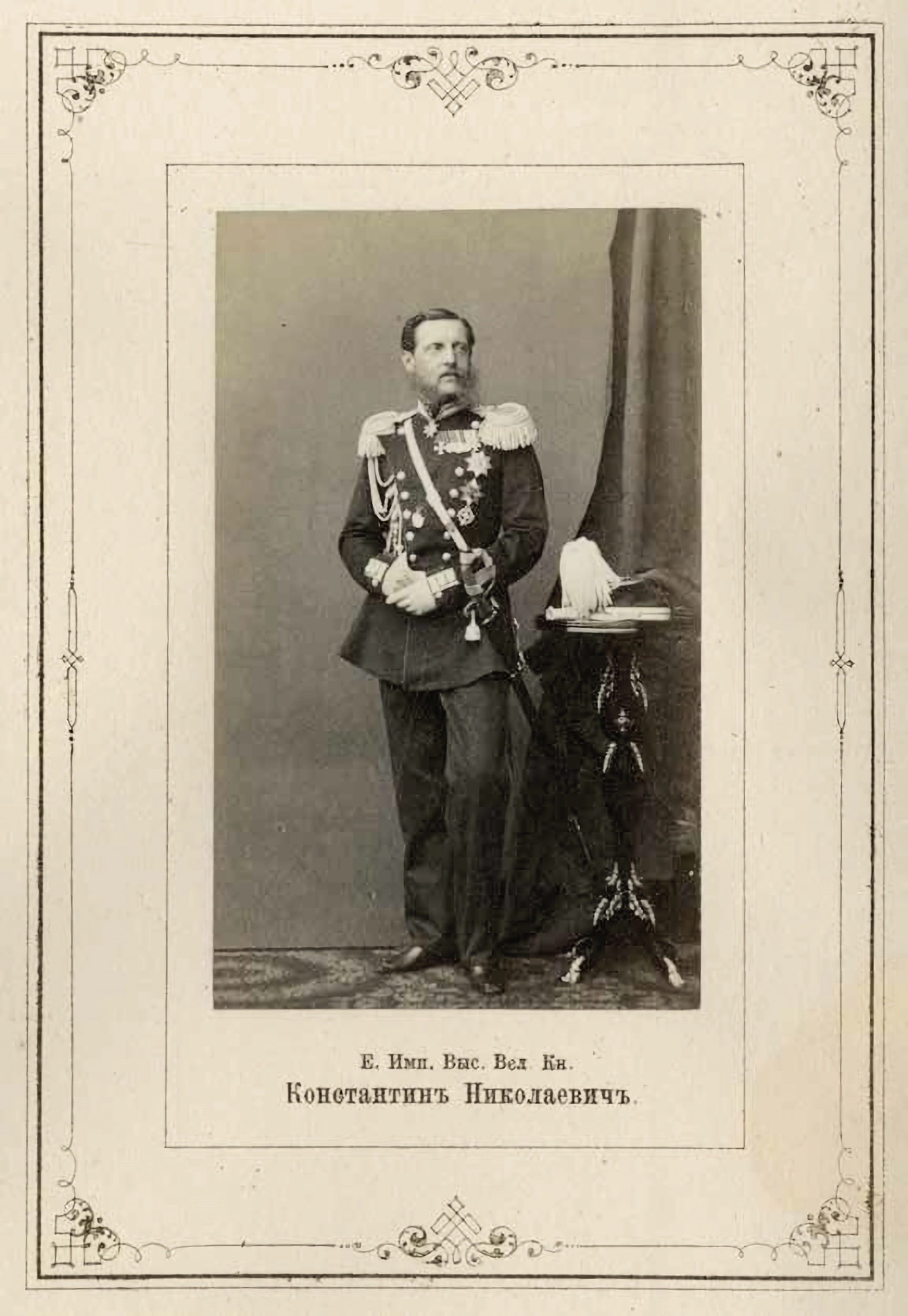

Великий князь Константин Николаевич 1870-е

Напомним: 14 апреля 1874 года в Мраморном дворце из семейной иконы Константина Николаевича и Александры Иосифовны, которой император Николай I благословил этот брак, исчезли крупные бриллианты. Была вызвана полиция, и вскоре пропажа была обнаружена. История оказалась крайне запутанной. В круг подозреваемых попал адъютант старшего сына обокраденной четы 24-летнего Николая Е. П. Варпаховский, мнение о виновности которого до сих пор сохранилось.

На допросе Варпаховский утверждал, что получил камни от великого князя с просьбой отнести их в ломбард. Сразу возникла версия, что деньги князю понадобились для американской куртизанки Фанни Лир. Николай Константинович отрицал свою причастность к краже. В итоге, чтобы спасти престиж царской семьи, было принято решение признать великого князя безумным. Он лишался званий и наград, высылался навсегда из Петербурга и был обязан жить под арестом в том месте, которое ему предпишут. Однако за ним был сохранён титул великого князя.

В этой истории до сих пор больше вопросов, чем ответов. "Изгоя" удалили в Оренбург, где он женился на 17-летней Надежде Александровне Дрейер. За этот морганатический брак великого князя подвергли бессрочной ссылке в Ташкент. Опала частично распространилась и на Надежду - "княгиню Искандер". У непризнанной четы было два сына Артемий2 и Александр3. Вместе с дворянством они получили фамилию Искандер.

Казачка Дарья Алексеевна Часовитина стала гражданской супругой любвеобильного "изгоя". От неё он имел сыновей Кирилла и Николая и дочь Дарью4.

В Ташкенте великий князь всячески старался напоминать о себе - даже держал в театре ложу, которой практически не пользовался5. А. А. Татищев вспоминал, что "на людях его часто можно было встретить в неком подобии туземного халата с киргизской войлочной шапкой на голове"6.

Своим гостям после изрядных возлияний ссыльнопоселенец Романов обычно задавал вопрос, признают ли они его законным претендентом на престол. Вопрос подкреплялся демонстрацией заряженного револьвера или угрозой прибегнуть к физическим мерам воздействия на несознательного посетителя…7

Эти чудачества вызывали некоторую обеспокоенность в Петербурге. Поэтому Министерство императорского двора и уделов наблюдало чуть ли не за каждым его шагом. Управление делами великого князя, возглавлявшееся особым лицом, полковником Беловым, формально существовало при канцелярии Туркестанского генерал-губернатора с приезда его в Ташкент в 1881 году и до смерти в 1918-м. Документы этого управления отложились в Центральном государственном архиве Республики Узбекистан. Личная переписка, в том числе о состоянии здоровья великого князя8 и с туркестанскими генерал-губернаторами9, невелика по размеру, но информативна.

В 2004 году было опубликовано так называемое "Завещательное письмо"10. Нами установлено, что оно было написано осенью 1916 года. С октября 1916-го по январь 1917-го Николай Константинович болел воспалением лёгких, и именно это стало причиной написания документа.

Существуют противоречивые сведения о его смерти. По мнению одних авторов, великий князь был арестован 3 февраля 1918 года и в тот же день расстрелян11. В. В. Корнеев, не уточняя причины смерти, полагает, что Николай Константинович умер 16 или 17 января 1918 года в Ташкенте12. В своих воспоминаниях академик М. Е. Массон13, очевидец событий, писал: "Его не преследовали. Он спокойно проживал в доме Д. А. Часовитиной по Шелковичному переулку за крепостью14, где и скончался в 1918 году. Его похоронили у Иосифо-Георгиевского собора15"16. В местной периодике было опубликовано несколько сообщений на эту тему17.

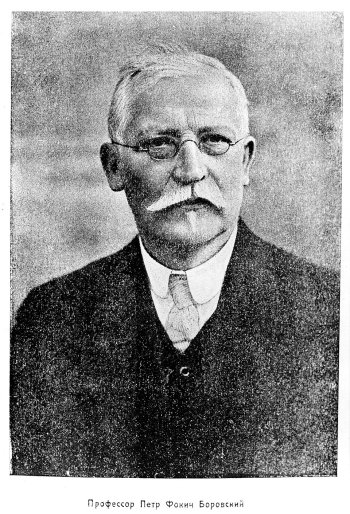

Смерть от воспаления лёгких становится совершенно очевидной при знакомстве с донесением о болезни Николая Константиновича, представленным его брату Дмитрию18 туркестанским генерал-губернатором А. Н. Куропаткиным19, а также, с запиской о состоянии здоровья великого князя и историей его болезни, составленными в октябре 1916 - январе 1917 года лечащим врачом Боровским. При изучении этих документов обнаруживается, что здоровье Николая Константиновича в конце 1916-го вызывало беспокойство как у лечащего врача, так и у самого пациента. Ему шёл 67-й год, и случилось резкое ухудшение самочувствия. Представленные ниже врачебные документы позволяют считать, что ничем не подтверждённая версия о насильственной смерти великого князя от рук большевиков выглядит крайне неубедительно.

№1

25 октября 1916 г.

№46

Его Императорскому Высочеству

Великому Князю Дмитрию Константиновичу

Ваше Императорское Высочество

Представляю при сем дополнительное письменное заключение местного врача Боровского...

Всепреданнейший слуга Вашего Императорского Высочества. Туркестанский генерал-губернатор А. Куропаткин

7 сего октября 1916 г., при осмотре Великого Князя Николая Константиновича мною найдено: Великий Князь жалуется на кашель, причём в конце приступа кашля наступает сильное удушье и чувство недостатка воздуха. Объективно: питание ослаблено, покровы и видимые слизистые оболочки бледные; в лёгких сзади ниже лопаток выслушиваются хрипы свистящие и местами мелкие хрипы, больше справа, но в небольших количествах; нижняя граница правого лёгкого по сосковой линии на 8 ребре.

Тоны сердца очень глухие; границы сердца прикрыты лёгкими; пульс умеренного наполнения, с перебоями через 2-3 удара; доступные артерии на ощупь резко уплотнены, особенно плечевые; над аортой в верхней части грудины притупление. Печень и селезёнка немного увеличены, плотны, безболезненны. На голенях в нижней их трети лёгкая отёчность. Зев катаральный.

Великий Князь страдает хроническим миокардитом, резким склерозом сосудов, хроническим бронхитом с расширением лёгких …* и …* лихорадкой.

Лечение назначено: сердечное средство…*, Боржомская вода с горячим молоком, ментоловая мазь для смазывания в носу и хинин.

Доктор медицины Боровский

ЦГа РУз. Оп. 1. д. 383. Л. 5-6. Машинопись. Копия.

* Неразборчиво.

№2 Записка о состоянии здоровья Великого Князя Николая Константиновича

При осмотре Великого князя Николая Константиновича 5 ноября 1916 г. оказалось: пульс 64 в 1 без перебоев, но некоторые волны - через 5-6 слабее; тоны сердца глухие; поперечник сердца немного увеличен - до середины грудины; в лёгких в нижних частях сзади ещё выслушивается немного среднепузырчатых хрипов; селезёнка больше не прощупывается; в нижней части голени наблюдается лёгкая отёчность кожи, несмотря на то, что освидетельствование Великого Князя происходило утром., когда Его Императорское Высочество ещё был в постели.

Самочувствие стало лучше, одышка значительно уменьшилась. На основании вышеизложенного дан совет: сердечное средство (adonis vernalis и coffeinum) принимать в течении 8 дней, после чего в течении 2 недель принимать йодистый препарат (iodom bobine), затем дан совет кроме ночного отдыха ещё лежать и днём в течение 2,5-3 часов.

Доктор Боровский

ЦГа РУз. Оп. 1. д. 383. Л. 10-10 об. Машинопись. Копия.

№3 История болезни Великого Князя Николая Константиновича в конце декабря 1916 г.

19 января 1917 г.

г. Ташкент

23 декабря вечером Великий Князь Николай Константинович почувствовал недомогание и лихорадочное состояние. Температура повысилась до 39,4.

24 декабря в одиннадцать часов утра врачом общины Красного Креста Боровским, пользовавшим Его Императорское Высочество и раньше, определено гриппозное воспаление нижней доли правого лёгкого. Днём температура понизилась, но с вечера начала вновь повышаться и к 12 часам ночи достигла 39,2.

25 декабря утром температура опять понизилась до 37,9, но общее состояние здоровья не улучшилось. Появились новые воспалительные гнёзда в левом лёгком. Деятельность сердца удовлетворительная. Пульс около 100. Положение найдено серьёзным; непосредственной опасности, однако не констатировано. Вечером состоялся консилиум из трёх врачей: Боровского, Трапезникова, Солонима.

Определено гриппозное воспаление обоих лёгких с наклонностью распространяться дальше. Деятельность сердца недостаточно удовлетворительна. Общее состояние подавленное. Температура 37,7. Пульс около ста с частыми перебоями. Дыхание поверхностное. Аппетит отсутствует.

Общее положение внушает опасение. Установлено дежурство доктора и сестры милосердия…

В ночь на 27 декабря в 2 часа наблюдался приступ резкой сердечной слабости и одышка. Состояние сонливое. Температура 39,2. Пульс 110 с частыми перебоями; слабый. В 8 часов утра температура 39,2; сильная испарина. В 1 час дня температура 37,9; пульс 104, слабый с перебоями. После выслушивания пульс поднялся до 140. Воспалительный процесс занял всё правое лёгкое и верхнюю долю левого, откашливание слабое. Самочувствие ухудшилось. В 9 часов вечера консилиум из трёх врачей Боровского, Трапезникова, Солонима определил: воспалительный процесс занял почти всю верхнюю долю левого лёгкого; справа продвинулся вперёд до сосковой линии, где выслушивается фокус мелких трескучих хрипов. Тоны сердца почти не слышны. Пульс слабого наполнения с большим количеством перебоев, в минуту 104…

30 декабря. В 12 часов дня температура 36,8. Пульс 84 с перебоями от 4 до 9 ударов. Количество хрипов уменьшается.

Дыхание глубже. Самочувствие улучшается. Течение болезни принимает благоприятный оборот. Гриппозное воспаление лёгких отразилось на почках …

Ввиду воспалительных явлений в почках назначена главным образом молочная и растительная диета, но в виду слабости Августейшего больного, временами разрешены яйца и куриные котлеты.

Доктор медицины Боровский

ЦГа РУз. Оп. 1. д. 383. Л. 13-16. Машинопись. Копия.

- 1. Салоникес М. И. Самарская учёная экспедиция 1879 г.//Вопросы истории. 1996. № 1. С. 152–157; Фарид А., Бирюков В. Бриллианты от великого князя//Труд. 2000. № 18; Герчиков О. Августейший домушник//АиФ. 2002. № 35; Корнеев В. Изгой. За что царского племянника объявили душевнобольным// Родина. 2002. № 1. С. 37–41; Третьякова Л. Изгнанник из рода Романовых//Вокруг света. 2003. № 4. С. 30–36; и др.

- 2. Артемий Николаевич Искандер (?–1919), окончил Пажеский корпус, служил в гвардии, по собственному желанию вышел в отставку. По убеждениям был толстовцем. В начале Первой мировой войны был призван в армию. После революции перешёл на сторону Красной армии и участвовал в подавлении дутовского восстания. Умер от сыпного тифа в Ташкенте.

- 3. Александр Николаевич Искандер (1889–1957), окончил Пажеский корпус, ротмистр лейб-гвардии Кирасирского Её Величества полка, участник Белого движения, сражался в армии Врангеля. В 1918 г. вернулся из Крыма в Ташкент, служил Мадамин-беку и бухарскому эмиру. После падения эмирского режима в 1920 г. вернулся в Крым, откуда эмигрировал. В Париже, Праге и Софии вышло несколько его произведений мемуаристического характера: Землетрясение: из Туркестанских былей//Русская мысль. 1951. № 409; Из прошлого: В. В. Перовский и наши охоты// Русская мысль. 1962. №№ 1882, 1883 и др.

- 4. Дарья Николаевна Искандер (?) после Октябрьской революции, служила библиотекарем в Ташкентской публичной библиотеке.

- 5. Массон М. Е. «Ташкентский» великий князь. Из воспоминаний старого туркестанца//Звезда Востока. 1991. № 6. С. 115.

- 6. Татищев А. А. Указ. соч. С. 92–94.

- 7. Массон М. Е. Указ. соч. С. 121.

- 8. ЦГА РУз. Ф. И–40. Оп. 1. Д. 85, 383, 454а и др.

- 9. Там же. Д. 52, 382 и др.

- 10. Великий князь Николай Константинович Романов (Туркестанец) и его «Завещательное письмо» //Восточный архив. 2004. № 11–12. С. 80–85.

- 11. Герчиков О. Указ. соч.

- 12. Корнеев В. В. Указ. соч. С. 41; Великий князь Николай Константинович Романов (Туркестанец)… . С. 82.

- 13. Массон Михаил Евгеньевич (1897–1986), выдающийся советский археолог и историк-востоковед, академик АН Туркменской ССР (1951).

- 14. Имеется ввиду Ташкентская крепость, построенная после взятия города русскими войсками в 1865 г. для охраны так называемого «Нового города», в котором размещалась русская администрация и войска. Остатки крепости были снесены в Ташкенте в начале 2000-х в связи со строительством резиденции Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова «Ак сарай».

- 15. Военный Иосифо-Преображенский собор, первый православный храм Ташкента располагался рядом с дворцом великого князя. Собор был взорван большевиками в 1919 г., а захоронения находившиеся вокруг собора уничтожены.

- 16. Массон М. Е. Указ. соч. С. 125.

- 17. Наша газета. 1918. 17, 18 января.

- 18. Романов Дмитрий Константинович (1860–1919), главноуправляющий Государственного коннозаводства. Стоял в стороне от остальных членов царской семьи и выступал с критикой царя и царицы, особенно в связи с Распутиным. 29 января 1919 г. расстрелян большевиками в Петропавловской крепости.

- 19. Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925), генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В 1916–1917 гг. туркестанский генерал-губернатор.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем