Князь Василий Иванович Тёмкин - выходец из огромного и весьма разветвлённого дома ростовских князей Рюриковичей, сильно пострадавшего в годы опричнины. Подробные сведения о потерях, понесённых различными ветвями князей Ростовских, собрал С. Б. Веселовский1: судьба их трагична. А вот личная судьба Василия Ивановича сложилась прямо противоположным образом. Этот служилый аристократ представляет собой яркий образец опричника-карателя, строившего карьеру на выполнении наиболее жестоких поручений монарха. В опричнине он был одной из центральных фигур и оставил заметный, хоть и негативный след в её военной истории. Поэтому его судьба заслуживает самого пристального внимания.

из архива журнала "Родина"

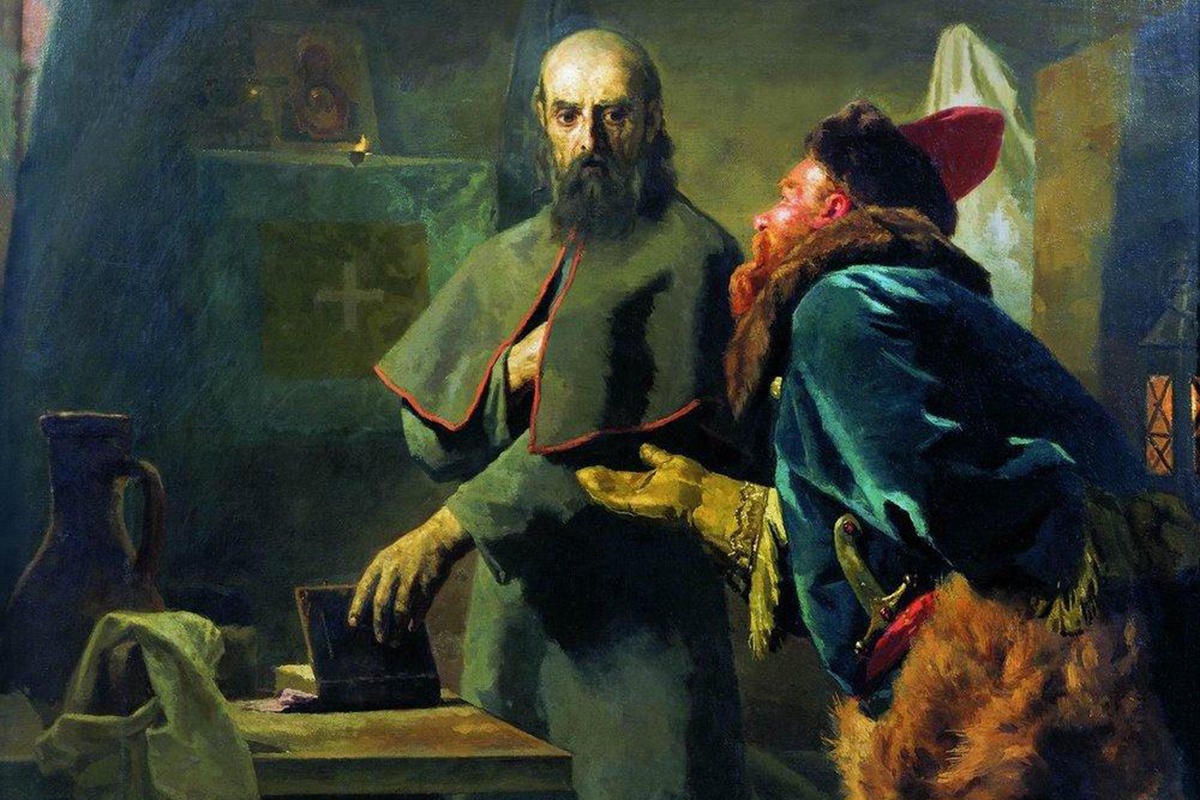

Н. В. Неврев. Последние минуты митрополита Филиппа. (Митрополит Филипп и Малюта Скуратов.) 1898 г.

Род князей Тёмкиных вёлся от Ивана Ивановича Тёмки - видного военного деятеля и администратора в первые годы правления Василия III2. Он погиб в битве под Оршей в сентябре 1514 года. Ростовские князья занимали в Боярской думе середины XVI века выдающееся положение, им доставались богатейшие наместничества - Псковское, Новгородское, Смоленское. Старший брат Василия Ивановича, князь Юрий Иванович, имел чин боярина.

Наряду со служилыми князьями - Гедиминовичами - в середине XVI столетия ростовчане занимали исключительно высокое положение в армейской иерархии.

Итак, наш герой по рождению своему принадлежал к числу высших аристократов Московского государства и мог претендовать на высшие посты в командном составе вооружённых сил. Разряды показывают, что первые его "именные" назначения уже поставили князя на весьма высокий уровень служебного положения. Впервые он появляется в разрядах как воевода "на Резани… за городом" весной 1540 года, затем уже как рязанский наместник - в июне 1543-го, а в июле 1544-го - опять как "воевода за городом" у той же Рязани3. Между 1544 и 1555 годами князь перешёл из службы московскому государю на службу в Старицкий удел. В апреле 1555-го Василий Иванович участвовал в торжествах по поводу свадьбы князя Владимира Андреевича Старицкого и княжны Авдотьи Романовны Одоевской; свадебный разряд называет его боярином в Старицком уделе4. Из московских разрядов имя его надолго ушло, а разряды удельные не сохранились, поэтому нет сведений о том, что именно поручал Тёмкину Владимир Андреевич Старицкий. Известно лишь, что весной-летом 1559 года Василия Ивановича, возможно, посылали из Старицкого удела на "береговую службу" под Каширу5.

Нет сведений об участии князя в боевых действиях. Командный опыт у него несомненно был, но имелся ли опыт службы в полевых соединениях, то есть в действующих армиях, - сказать трудно. Вся информация о присутствии Василия Ивановича в зоне боевых действий ограничивается тем, что он где-то между второй половиной 1559 и началом 1567 года попал в литовский плен.

Об этом можно судить по летописному известию от 5 июля 1567 года: "Отпустил царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии в Литву Полотцково воеводу Станислава Станиславовича Довоина на обмену на князя Василья на Тёмкина, да ко князю Василью принять по государеву приказу на Довоине 10.000 угорских золотых. А на розъмену государь посылал от себя князя Ивана Тевекелевича да дьяка Осифа Ильина, а для береженья посыланы на рубеж на Смоленскои Василеи Колычев да Михаило Кумбулов со многими людьми"6. Особого внимания заслуживает тот факт, что процедурой обмена пленниками должны были заняться видные, хорошо известные исследователям служильцы опричного двора Ивана IV. Следовательно, либо Василий Иванович уже пребывал в опричнине до пленения, либо сразу после возвращения из Литвы монарх собирался определить его на службу в составе опричного двора. За какие заслуги - неизвестно.

Для ранней опричнины это "кадр" сомнительной ценности: из родовитых княжат, да ещё из семейства, попавшего под удар опричных репрессий, то есть подозрительного в смысле лояльности к государю. Одно из двух: либо Василий Иванович оказал царю какие-то выдающиеся услуги, суть которых до наших дней не донесли источники; либо, как предположил В. Б. Кобрин, будучи выкуплен государем, князь терял всякую связь с домом Старицких и за "полонное терпение" был принят в опричнину7. Впрочем, двор Старицких был распущен намного раньше, и, какая у пленника могла к 1567 году сохраниться "связь" с несуществующим удельным двором, неясно. Пока наиболее рациональным объяснением прихода Василия Ивановича в опричнину остаётся "компенсация" за "полонное терпение".

Опричная карьера Тёмкина содержит один факт исключительной важности: между попаданием князя в состав опричного двора и первым его воеводским назначением в опричном боевом корпусе виден большой хронологический зазор. Князь вернулся в Россию и поступил на опричную службу летом 1567 года8. А когда Тёмкин проявился с "именным назначением" в опричных войсках? Лишь через три года! В мае-июне 1570-го, перед выходом большой армии против татар "на берег", из Москвы был отправлен небольшой передовой отряд из опричнины - "дожидатись… государева походу". Первым воеводой этой авангардной группы был поставлен Василий Иванович9.

Фактически Тёмкин должен был играть роль глаз и ушей Ивана IV перед боевым выходом основных сил России на юг, в условиях, когда реальной стала угроза масштабного нападения крымцев. Эта угроза ещё реализуется в 1571 и 1572 годах. Предметом особых опасений царя могла стать преданность собственных войск: только что закончился большой опричный поход в северные русские земли, и сопровождавшие его массовые репрессии способны были вызвать недовольство в армии. Только что пострадали земельные владения тех, кто отправлялся в поход, а возможно, и их семьи. Иными словами, перед Василием Ивановичем поставили весьма ответственную задачу, притом не только военного свойства.

Через год, весной, князь удостоился примерно того же задания, что и в 1570-м. Он пошёл вторым воеводой опричного передового полка10, когда к Оке для большой оборонительной операции против крымцев выдвигались основные силы земской армии, а с ними и опричный корпус. Во главе передового полка поставили тогда князя Черкасского. Но он, считаясь достаточно знатным для высокого командного поста человеком, не вызывал особого доверия. К тому же Михаил Темрюкович, недавний выходец с Северного Кавказа, быть может, не вполне понимал русские реалии. То ли по подозрению в предательстве, то ли за провал сторожевой службы, князь Черкасский был казнён, и Василий Иванович должен был возглавить передовой полк.

Когда русская армия откатилась к Москве, опричный двор с Иваном IV, пройдя столицу, отступил дальше. Но с земцами, принявшими бой на подступах к городу, осталась часть сил опричного боевого корпуса - "опричный разряд". А состоял он тогда из двух полков - передового (при нём остались наш герой и князь Д. И. Хворостинин) и сторожевого (им командовали князь П. Т. Шейдяков, боярин В. П. Яковлев и князь В. А. Сицкий)11. Таким образом, Василий Иванович, военачальник со сравнительно скромным боевым опытом, оказался во главе самостоятельного соединения. Его поставили оборонять от крымцев район Занеглименья12. Там располагался Опричный двор - одна из официальных резиденций Ивана IV13. Оборона столицы закончилась неудачно: город, подожжённый отрядами хана Девлет-Гирея, сгорел, крымцы увели огромный "полон", армия, не выполнив стоявшую перед ней задачу, понесла огромные потери. Среди прочего пострадала и зона ответственности Тёмкина: в огне большого пожара Опричный двор исчез.

Очевидно, именно эта военная неудача стала причиной, по которой Василий Иванович подвергся казни вместе с сыном Иваном, также ходившим в опричных воеводах.

Синодик репрессированных содержит их имена14. По сведениям Курбского, их разрубили на части15, а Генрих Штаден сообщает об утоплении Тёмкина16. Очевидно, свидетельство Штадена, находившегося тогда в опричнине, более достоверно, нежели рассказ Курбского, пользовавшегося слухами, которые неведомыми путями приходили из-за русско-литовского рубежа.

Складывается парадоксальная картина: летом 1567 года князь возвращается в Россию из плена и попадает на службу в опричнину, но на протяжении длительного периода малозаметен там и совершенно незаметен в опричной военной иерархии.

Очевидно, его социальный статус, его связь с родом опальных "княжат" и, видимо, не в последнюю очередь прежняя служба у Старицкого лишают его доверия Ивана IV и начальных людей опричнины. Но к концу 1569 года всё меняется: уже в октябре Василий Иванович участвует в заседании Боярской думы как боярин из опричнины17, а через полгода назначается на ответственный воеводский пост. Теперь это доверенный человек! Каковы причины столь разительной перемены?

Кобрин собрал обширные сведения о прямом и непосредственном участии Тёмкина в опричных репрессиях18. Василий Иванович, среди прочего, 15 июля 1570 года собственноручно умертвил дьяка Шапкина с женой и двумя сыновьями. Однако эти факты относятся к периоду, когда Василий Иванович уже был опричным боярином и воеводой.

Очевидно, получение им боярского чина следует связывать с другим делом, в котором был весьма заинтересован лично царь.

Речь идёт об осуждении митрополита Филиппа, выступившего с обличениями опричнины в конце 1567 - первых месяцах 1568 года. Материалы для суда над митрополитом готовила большая следственная комиссия, работавшая на Соловках в мае-июне 1568-го. От церковных властей в её состав вошёл епископ Суздальский Пафнутий, а работой представителей светской власти, то есть собственно следователей, руководил наш герой19. Судя по данным Жития святителя Филиппа, Василий Иванович не стеснялся применять радикальные методы "расследования": обещание мзды за "правильные" показания сочеталось с пытками20. Поскольку суд над опальным митрополитом завершился смещением его с кафедры (ноябрь 1568) и ссылкой в тверской Отроч монастырь, очевидно, материалы, добытые Василием Ивановичем, были использованы и сыграли свою роль. После этого князь Тёмкин мог получить думный чин в опричнине, а его исключительная знатность позволила ему сразу же достигнуть боярского звания, минуя окольничество.

Однако воеводское звание ему всё ещё не доверяли - даже после того, как дали место в думе. В октябре 1569 года была уничтожена семья Старицких: сам удельный князь Владимир Андреевич, его мать, жена, дочь, а также их слуги. Только после этого, несколько месяцев спустя, Тёмкин-Ростовский появляется в опричных воеводских разрядов, а вместе с ним и другие военачальники, служившие раньше князьям Старицким или связанные с ними родством: князья Н. Р. Одоевский, А. П. Хованский и С. Д. Пронский, а также Г. Н. и Н. В. Борисовы-Бороздины.

Аристократами, связанными так или иначе с домом удельных князей Старицких, разом, почти одновременно, пополнили командование опричного боевого корпуса после того, как сами Старицкие подверглись уничтожению. Вряд ли подобный "залп" может рассматриваться как простое совпадение. Столь же маловероятно, что все они оказали Ивану IV какие-то тайные услуги, способствовавшие окончательной расправе над Старицкими. Вероятнее другое: после гибели Владимира Андреевича у многих людей, бывших его служильцев и родни, было отнято потенциальное "знамя", вокруг которого могла сплотиться группа аристократов в борьбе за смену монарха. Теперь они были разобщены. Теперь их можно было ставить во главе самостоятельных полевых соединений и полков на ответственных местах. Но остаётся ещё один вопрос: почему их одновременно назначили на важные посты в опричной армии, а не в земской?

В 1569-1570 годах из обоймы опричных воевод вылетело несколько очень значительных людей. Князь А. П. Телятевский, заместничав с Ф. А. Басмановым-Плещеевым, странным образом "разболелся и умер"; затем сами Плещеевы подверглись казням и ссылкам; князья Вяземские попали в опалу. Требовалось пополнение. А разочарование Ивана IV в организаторах ранней опричнины из старомосковских боярских родов не способствовало рекрутированию этого пополнения из их среды. Конечно же, опричному боевому корпусу срочно требовались крупные военачальники, на которых не падало бы подозрение в "новгородской измене", стоившее жизни многим представителям старой опричной элиты (тем же Плещеевым, например).

Но… почему взяли именно этих, когда-то связанных со Старицкими?

Стоит рассмотреть три версии ответа на данный вопрос.

Во-первых, возможно, в них видели людей, недостаточно обросших служебно-родственными связями с земщиной, поскольку значительную часть своей служилой биографии они провели в уделе. Теоретически на них можно было рассчитывать как на персон, недостаточно "своих" и в опричнине, и в земщине.

Во-вторых, именно эти военачальники считались особенно искусными, храбрыми, энергичными, обладали обширным командным опытом в обстановке боевых действий.

В-третьих, после уничтожения Старицких огромное количество людей могли быть объявлены причастными к их "делу", а оно основывалось на страшном обвинении: будто бы Владимир Андреевич покушался на жизнь Ивана IV. Таким образом, те, кого не тронули, не арестовали, не сослали, не казнили по "делу" Старицких, должны были с удвоенной силой "отрабатывать" монаршую "милость".

Версию, изложенную второй, придётся отбросить сразу. Все служилые аристократы, рекрутированные в опричную армию в 1570-м, были, что называется, "середняками" среди русских воевод. У каждого имелся опыт армейского командования, но никто не имел его столь много, чтобы считаться крупным полководцем, искусным тактиком, как минимум, ветераном боевых действий.

Впоследствии они показали себя как военачальники разных способностей: Пронский и Одоевский проявили себя удачно, Хованский, скорее, - напротив, а наш герой оказался одним из главных виновников сожжения Москвы в 1571 году. Не видно ни малейшего признака того, что этих воевод отбирали для перевода в опричнину по критерию выдающихся талантов или хотя бы выдающегося по объёму боевого опыта. Они, остаётся повторить, до 1570-го должны были считаться "середняками".

Версия первая при ближайшем рассмотрении также должна быть отброшена. В опричнине Тёмкин-Ростовский к 1570 году пробыл уже три года, вероятно, успев войти в среду её руководства. В то же время его многочисленная родня служила в земщине на высоких воеводских постах: это чётко показывают соответствующие разрядные записи. Что касается прочих "старицких воевод", то они те же три года провели в земщине и также обладали обширными родственными связями. Если бы хронологическая дистанция между ликвидацией двора Старицких и принятием всех этих персон в опричнину была ничтожной, тогда эта версия могла бы считаться основательной. Но сейчас нет причин опираться на неё.

По-видимому, именно третья версия наиболее правдоподобна. Страх отложенного наказания за существующие или несуществующие вины перед Иваном IV мог представляться действенным стимулятором в делах службы. Как видно, государь Иван Васильевич не мог отказать себе в удовольствии использовать людей с "компрометирующими связями", а среди прочих и Василия Ивановича, который до того пытался завоевать доверие монарха иными способами.

Что ж, честолюбивый каратель, служащий к тому же не за совесть, а за страх, мог бы горы свернуть по велению правителя. Мог бы, да если бы не провалил большое и важное для страны дело, когда понадобились способности полководца, а не "исполнителя".

Подобный способ подбора кадров, когда исходили из возможности лишний раз надавить на военачальника, а не из уровня его опыта и способностей, не дал опричному боевому корпусу ничего хорошего. Побед за такими воеводами не числится ни одной. А вот Москва, сожжённая крымцами, надолго задержалась в народной памяти…

- 1. Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М. 1963. С. 433–435.

- 2. В старшинстве многочисленных ветвей Ростовского княжеского дома отрасль Тёмкиных занимает среднее положение.

- 3. Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. I. Ч. II. М. 1977. С. 284; Милюков П. Н. Древнейшая разрядная книга. М. 1901. С. 117, 120.

- 4. Милюков П. Н. Указ. соч. С. 8.

- 5. Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. II. Ч. I. М. 1981. С. 48.

- 6. Продолжение Александро-Невской летописи//ПСРЛ. Т. 29. С. 355.

- 7. Кобрин В. Б. Состав опричного двора Ивана Грозного// Археографический ежегодник за 1959 год. М. 1960. С. 77.

- 8. Если, как уже говорилось, не был на ней ещё до пленения, но ни один источник ничего об этом не сообщает.

- 9. Разрядная книга 1559–1605 гг. М. 1974. С. 63.

- 10. Там же. С. 74.

- 11. Там же.

- 12. Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. II. Ч. II. М. 1982. С. 281.

- 13. Точное местонахождение Опричного двора (или, иначе, Опричного дворца) определено ещё И. Е. Забелиным//Забелин И. Е. Опричный дворец царя Ивана Васильевича//История города Москвы. Неизданные труды. М. 2004. С. 345–354.

- 14. Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб. 1992. С. 544.

- 15. Курбский А. История о великом князе Московском//ПЛДР. Вторая половина XVI века. М. 1986. С. 332–333.

- 16. Штаден Г. Записки немца-опричника. М. 2002. С. 55.

- 17. Сб. РИО. Т. 71. СПб. 1892. С. 665–666.

- 18. Кобрин В. Б. Указ. соч. С. 77.

- 19. Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в.//Летописи и хроники: 1980 г. В. Н. Татищев и изучение русского летописания. М. 1981. С. 236.

- 20. Колобков В. А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия. Опричнина Ивана Грозного. СПб. 2004. С. 582–583.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем