Русская революция 1917 года до сих пор рассматривается многими историками как своего рода священная корова, обладающая иммунитетом, защищающим укоренившиеся представления о ней от ревизии. Иммунитет держится на распространённом мнении, что если империя не выдержала испытаний Первой мировой войны, значит, она находилась в состоянии глобального системного кризиса в предшествующий период (для одних это - пореформенное время, для других - весь долгий XIX век, для третьих - вся эпоха империи). Логично, но не всегда правильно.

Разрушиться и погибнуть государство может и без кризиса, если соперник намного сильнее. Кризис далеко не всегда является признаком несостоятельности какого-либо режима в политическом, социальном и экономическом смысле. Он может быть временным и преходящим, как кризис подросткового или среднего возраста у человека, и свидетельствовать о прогрессивном развитии, а не об упадке.

Стереотипы как средство защиты от дискомфорта в мыслях и чувствах

Среди факторов, обусловливающих консерватизм исторических представлений, важное место принадлежит установкам, или стереотипам. Значение их двойственно. С одной стороны, они препятствуют утверждению неадекватных концепций в науке, с другой - мешают новым взглядам в неё проникнуть. Теория когнитивного диссонанса утверждает, что факты игнорируются, если они противоречат установкам, и что люди стараются избегать информации, которая противоречит или вступает в диссонанс с их точкой зрения, отдавая предпочтение той, которая соответствует их собственным подходам и, таким образом, поддерживает внутреннюю гармонию и психологический комфорт2. Всех нас так долго убеждали в необходимости, неизбежности, закономерности и благодетельности русских революций, что мы в это по-настоящему поверили и теперь воспринимаем как аксиому. А аксиома и есть установка (или стереотип), которая влияет на наше восприятие любой информации: человек "регулирует" своё мышление, чтобы уменьшить противоречия в своей картине мира и минимизировать конфликт внутри себя. Стереотипы, таким образом, являются средством защиты от когнитивного диссонанса, то есть от дискомфорта в мыслях и чувствах.

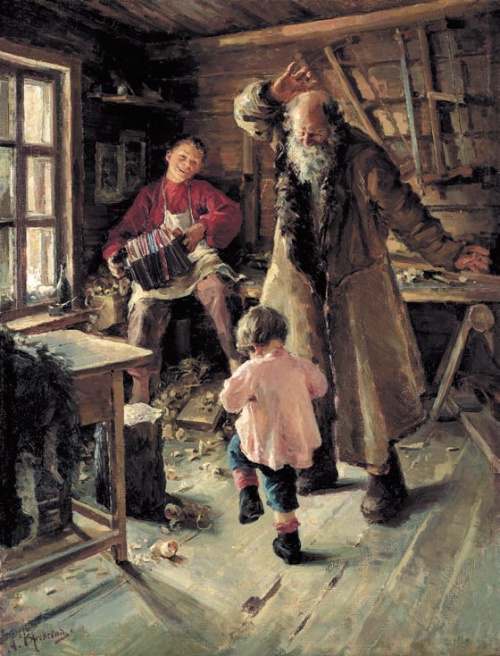

Своим студентам я предлагаю дать социальную интерпретацию какой-нибудь жанровой картины XIX - начала ХХ века. Вот несколько примеров студенческих мнений.

"В картине А. И. Корзухина "Возвращение с сельской ярмарки" (1868. ГТГ) мы видим деревенских людей, идущих с сельской ярмарки. На первом плане художник изобразил трёх мужиков, один из которых весел и как будто хвастается новыми сапогами, играя на балалайке; второй тоже выглядит радостным, а третий плетётся в хвосте группы с опечаленным видом, смотря лишь себе под ноги. Три центральных персонажа картины - друзья, на первый взгляд. Но настоящие ли? Те, кому ярмарка была выгодна, радуются своим покупкам или заработанным деньгам, совсем не обращая внимания на своего товарища, для которого мероприятие, очевидно, стало убыточным: он идёт с грустным видом, повесив голову. Его приятели совершенно не замечают чужого горя и упиваются своим счастьем. Так автор ставит перед зрителем проблему настоящей дружбы. Из этого аспекта вытекает ещё одна проблема: социального статуса и непреодолимой пропасти между представителями разных материальных групп. Весёлые мужики, очевидно, кулаки или во всяком случае довольно богатые люди. Им не понять горя товарища хотя бы потому, что никогда не сталкивались с подобной проблемой".

"На картине С. Я. Кишинёвского "Прошение" (1889. ГТГ) представлена сцена из повседневной жизни того времени. Простая крестьянская женщина приходит в некое сельское учреждение с прошением, которое должно быть подписано неким чиновником. Женщина одета очень бедно. По всей ее внешности заметна усталость и некоторая разочарованность. Для человека уже нет надежды на лучшее будущее. Жизнь для этой женщины становится непосильной тяжестью, но она продолжает бороться не ради себя, а ради своих детей. Чиновник, подписывающий её прошение, весьма безразличен к трудностям, которые испытывает женщина".

"Нельзя сказать, что работа З. Е. Серебряковой "Крестьяне" (1914. РМ) полностью отражалa ход дел в крестьянских деревнях. Невозможно забывать, что художница рисовала обобщённые образы, а не конкретных людей. Многие семьи были слишком бедны для таких красивых, опрятных, ярких, новых одежд, как на картине. Не у всех хватало средств и на такие аппетитные краюхи хлеба и большие кринки молока. В большей части крестьянские семьи жили намного беднее, чем их изображает художница. В исследуемой картине это, бесспорно, зажиточная идеализированная семейная пара".

"Уже само название картины В. Е. Маковского "Друзья-товарищи" (1878. Челябинская областная картинная галерея) говорит о полном равнодушии изображённых к общественным вопросам, так волновавшим тогда передовые круги, о праздном, никчёмном образе жизни людей мещанской среды. И Маковский это хорошо чувствует и видит. И именно эта праздная обстановка изображена на картине. Изображённые на ней четыре мещанина ведут бесполезную жизнь, проводя её в праздниках и увеселениях. И представленная перед нами женщина-служанка олицетворяет вынужденный прислуживать им низший класс. Маковский показывает нам разницу между проводящими никчёмную жизнь мещанами и страдающими под их гнётом слугами".

"В картине А. Л. Ржевской "Весёлая минутка" (1897. ГТГ) видно, насколько сложен и тяжек труд русского крестьянина, и лишь на минутку забыта усталость. Безыскусственное веселье царит в убогой избе, и зимнее солнце яркими лучами освещает эту сцену: русский труженик пытается на мгновение уйти в забытьё, подальше от насущных, жизненных проблем, которыми была наполнена жизнь крестьянства. На картине представлено как бы три возраста: малыш, подросток и старик. Все они принадлежат к одной социальной группе, к крестьянству. Находясь в хорошем расположении духа, они беспечно веселятся, стараясь забыться, уйти от своих житейских проблем. Каждым героем, изображённым на картине, существующие жизненные реалии воспринимаются по-разному. Старик-мастер полностью осознает своё трудное положение, и эта кратковременная "весёлая минутка" - способ на мгновение забыть обо всём; его ученик и помощник ещё совсем юн, но ему, очевидно, уже знаком тяжкий крестьянский труд. Единственный герой данной картины, который, вероятно, ещё не посвящён в жизненные проблемы, - это маленький мальчик, который лихо отплясывает вместе с дедом. Однако очевидно, что через некоторое время и мальчика ожидает та же участь пахаря и труженика, что и его деда".

Увидеть в этих картинах нищету, безысходность, эксплуатацию, отчаяние можно только в том случае, если голова натренирована на соответствующее восприятие и наполнена соответствующими установками. Картины в данном случае выступают в роли "пятен Роршаха", которые используются в знаменитом психодиагностическом тесте швейцарского психолога Германа Роршаха. Испытуемому предлагается дать интерпретацию десяти симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс. Каждая такая фигура служит стимулом для свободных ассоциаций: испытуемый должен назвать любые возникающие у него слово, образ или идею. На основе сделанной интерпретации психолог делает заключение об личностных особенностях испытуемого. Тест основан на предположении, что то, что индивид "видит" в кляксе, определяется особенностями его собственной личности3.

Попробуем же на короткое время освободиться от стереотипов и свежим взглядом посмотреть на развитие России в пореформенный период.

Экономическое чудо

Мы с завистью, а нередко и с чувством неполноценности говорим о немецком, японском, южнокорейском, китайском и прочих экономических чудесах. Вот могучие, лихие народы: богатыри - не мы. Как современная, так и царская Россия представляется многим отсталой автократией, бегущей на месте: вперёд-назад, вперёд-назад, то бишь реформы-контрреформы или мобилизация-стагнация-кризис или либерализация-авторитарный откат4.

Между тем в России после отмены крепостного права произошло настоящее экономическое чудо. В 1861-1913 годах темпы экономического развития были сопоставимы с европейскими, хотя отставали от американских. Национальный доход за эти 52 года увеличился в 3,84 раза, а на душу населения - в 1,63 раза. И это - несмотря на огромный естественный прирост населения, о котором в настоящее время даже мечтать не приходится. Население империи (без Финляндии) увеличилось за эти годы с 73,6 до 175,1 млн человек: в среднем почти по 2 млн ежегодно5. Душевой прирост объёма производства составлял 85 процентов от среднеевропейского. С 1880-х годов темпы экономического роста стали выше не только среднеевропейских, но и "среднезападных": валовой национальный доход увеличивался на 3,3 процента ежегодно (это даже на 0,1 больше, чем в СССР в 1929-1941 годах6) и только на 0,2 процента меньше, чем в США - стране с самыми высокими темпами развития в мире7. Развивались все отрасли народного хозяйства, хотя и в разной степени. Наибольшие успехи наблюдались в промышленности. Однако и сельское хозяйство, несмотря на институциональные трудности, прогрессировало среднеевропейскими темпами.

Но главное чудо состояло в том, что при высоких темпах роста экономики и населения происходило существенное повышение благосостояния, другими словами, индустриализация сопровождалась повышением уровня жизни крестьянства (86 процентов населения в 1897 году) и, значит, происходила не за его счёт, как общепринято думать.

На чём же основывается такое заключение?

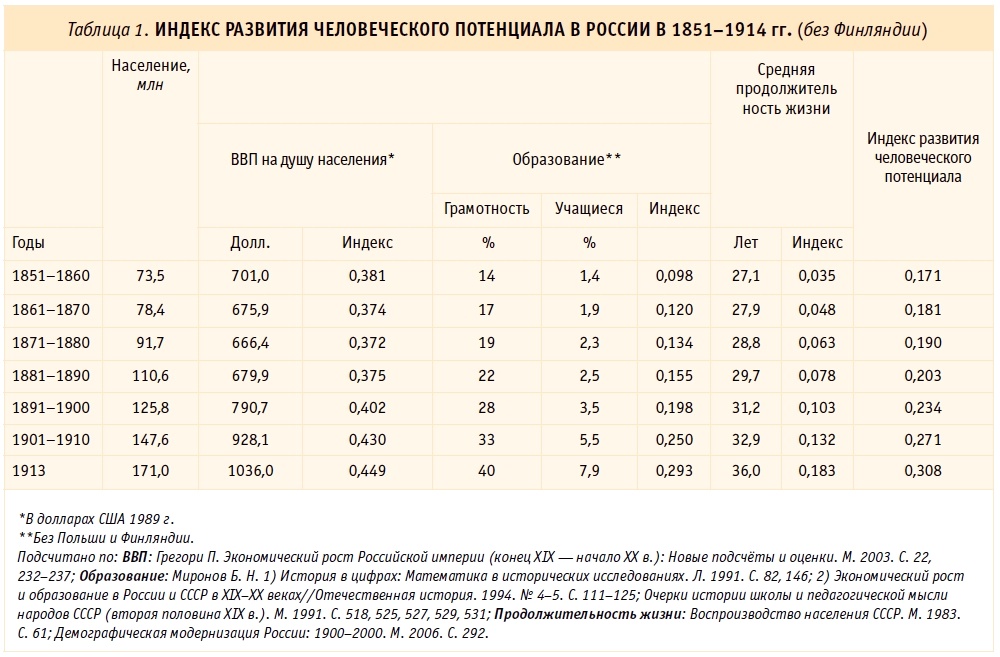

О росте благосостояния свидетельствуют увеличение индекса развития человеческого потенциала (с 0,171 до 0,308), который учитывает: 1) продолжительность жизни; 2) уровень образования; 3) валовой внутренний продукт на душу населения (ВВП) (см. табл. 1).

Вывод о повышении благосостояния населения основывается также на данных о сельскохозяйственном производстве, налогах, потреблении, зарплате8 и, наконец, на антропометрических сведениях (росте и весе). Существенное и систематическое увеличение дефинитивной (при достижении полной физической зрелости) длины тела мужчин за 1791-1915 годы на 7,7 см (с 161,3 до 169,0) и веса за 1811-1915 годы - на 7,4 кг (с 59,1 до 66,5) даёт уверенность в том, что уровень жизни повысился. Индекс массы тела9, показывающий уровень питания, на протяжении 1811-1915 годов всегда соответствовал норме, а к концу изучаемого периода даже немного увеличился - с 21,8 до 23,3. Всё это могло произойти только при условии повышения благосостояния. Любого биолога, врача, агронома, зоотехника, демографа, антрополога или экономиста эти данные убеждают.

В самом деле, можно ли верить человеку, жалующемуся на нужду, бедность и болезни и утверждающему, что он недоедает, недосыпает, чрезмерно много работает, живёт в тяжёлых экологических условиях, если он имеет хороший рост, нормальный или избыточный вес, хороший цвет лица и ясные глаза?! Наука говорит - нет. Однако есть историки, несогласные с этим. Характерно, что все они уверены, что пореформенная Россия находилась в кризисе и трудящееся население нищало. В принципе здесь нет ничего удивительного. Известно немало примеров, когда люди не верили - а некоторые и до сих не верят - в открытые учёными законы природы. Одних не убеждает, что Земля вращается вокруг Солнца, так как им хочется, чтобы Солнце и все планеты вращались вокруг Земли. Другие не доверяют закону сохранения и превращения энергии и потому изобретают вечный двигатель. Третьи не согласны с теорией естественного отбора и обращаются в суд с требованием запретить преподавание дарвинизма в школах.

Как известно, улучшение условий жизни рассматривается в теории модернизации в качестве главного критерия её успешности10. Поскольку имперская Россия модернизировалась и благосостояние населения росло, модернизацию следует признать успешной, несмотря на все издержки. Достигнутые в пореформенной России успехи позволяют сделать два важных вывода: 1) успехи и прогресс не исключают революции; 2) причины русских революций надо искать не в провале, а в успехах модернизации, в трудностях перехода от традиции к модерну.

Отсюда следует: русские революции не имели объективных предпосылок в марксистско-ленинском смысле; их причины следует искать в сфере политики, культуры, демографии, социальной психологии и мобильности.

Апории революций начала ХХ века

В моих выводах многим коллегам видятся непреодолимые противоречия, своего рода апории. Первая апория - несовместимость самодержавия и прогресса - подробно рассмотрена в книге "Социальная история". Оказалось, что прогресс совместим с политическим авторитаризмом. В течение всего периода империи в России происходила модернизация с национальными особенностями, но по европейскому эталону11. И хотя процесс не завершился - к 1917 году российское общество не соответствовало в полной мере ни одному из критериев современного общества - успехи, достигнутые в условиях самодержавного режима, очевидны и неоспоримы.

История европейских стран в Новое и Новейшее время даёт аналогичные примеры успешных экономических преобразований именно при авторитарных режимах. Например, во Франции, Германии и Австро-Венгрии удачные преобразования были проведены монархической властью, а периоды демократии оказывались связаны с катастрофическими инфляциями и началом деструктивных процессов в экономике (эпоха Великой Французской революции; Германия после Первой мировой войны; Австрия, Венгрия и Польша после распада монархии Габсбургов). Похожим образом развивались события в Испании, Португалии, странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии12.

Вторая апория - невероятность того, чтобы полтора столетия в общественной мысли и науке удерживалась неадекватная фактам концепция кризиса - проанализирована в моей новой книге. Чисто научная причина этой парадоксальной ситуации состоит в том, что концепция превратилась в научную парадигму, то есть в своего рода теорию и способ поведения в науке, в образец решения исследовательских задач в соответствии с определёнными правилами, в готовый и почти обязательный алгоритм исследования. Императивность парадигмы обусловливается тем, что она существует в научном сообществе и поддерживается им. Если исследователь идентифицирует себя с сообществом, он должен придерживаться господствующей парадигмы, иначе он будет в нём белой вороной, более того - рискует вообще быть исторгнутым из него13.

В рамках парадигмы кризиса анализировалось развитие российского общества в XVIII - начале ХХ века и происходило конструирование социальной реальности, ибо для преобладающего большинства историков, тем более для тех, кто специально не занимался социально-экономическим и политическим развитием России в конце XIX - начале ХХ столетия, парадигма являлась фоновым знанием, молчаливо принимаемым на веру как аксиома. Отсюда у парадигмы огромная сила инерции. Социологи и социальные психологи проделали немало вошедших в учебники экспериментов, доказывающих, что мощное давление группы на индивида делает его конформистом, вынуждая полностью изменить свою точку зрения (несмотря на её правильность), чтобы отвечать требованиям большинства14. Именно поэтому в советское время почти поголовно разделялись концепции, что Советский Союз - самый просвещённый, гуманный, свободный, передовой, читающий и богатый социум в мире, что марксистское учение не стареет, оставаясь вечно молодым, и так далее.

Парадигма кризиса выполняла важные социальные функции. В позднеимперский период она служила целям дискредитации самодержавия, мобилизации населения на борьбу за реформы и свержение монархии, целям оправдания существующего освободительного движения, политического террора и революции, а также способствовала развитию гражданского общества. В советское время парадигма оправдывала Октябрьскую революцию и всего, что за ней последовало - Гражданскую войну, террор против "врагов народа", установление диктатуры, и, таким образом, как бы подтверждала истинность марксизма.

Третья апория - невозможность революции в условиях успехов и прогресса - также рассмотрена в моей новой книге. Говоря об успехах, я не замалчивал и наличия серьёзных острых проблем в начале ХХ века: политической, аграрной, рабочей, национальной, социальной, значительного неравенства в обладании гражданскими и политическими правами, культурного раскола общества, низкого уровня жизни, несмотря на его повышение. Реально существовавшие социально-экономические проблемы являлись, на мой взгляд, предварительными условиями революции. У неё имелись также и непосредственные причины, то есть обстоятельства, непосредственно её порождающие, в первую очередь военные поражения, трудности военного времени и борьба за власть между элитами.

Исследователи обнаружили, что изменения в положении правящего класса пропорциональны военному успеху или поражению (так называемая модель войны-легитимности Р. Ханнемана). Победа сопровождается ростом патриотизма в стране, повышением престижа и легитимности правящего класса и государства, а поражение, наоборот, - их падением. Требуется, как правило, победа или поражение в трёх подряд войнах, чтобы легитимность государства и правящего класса существенно изменилась15. В России император олицетворял государство и правящий класс, поэтому несколько крупных поражений в двух войнах подряд в течение лишь 13 лет (1904-1917), сильно ударили и по его престижу. Именно Первая мировая война расшатала власть, дисциплину и общественный порядок, породила материальные трудности, позволила выйти наружу социальным противоречиям, удерживаемым до войны в определённых границах, а также дала возможность радикальным партиям спекулировать на трудностях войны и агитировать в пользу революции. В современной историографии большинство историков сходится во мнении, что именно Первая мировая война породила революцию16.

Трудности военного времени были существенными, особенно в столицах и больших городах, но их не следует преувеличивать. Сбор зерновых в российском масштабе в 1914-1917 годах вполне удовлетворял спрос населения. Возросшее потребление армии компенсировало запрещение экспорта, поглощавшего в мирное время свыше 20 процентов чистого сбора хлебов. Возникшие к началу 1917-го продовольственные трудности объяснялись не реальным дефицитом продовольствия, а нежеланием крестьянства поставлять продукты на рынок по низкой цене и просчётами властей в организации их поставок в крупные города17.

Как это ни парадоксально, но во время войны материальное положение российского населения было лучше, чем немецкого. В Германии действовала трудовая повинность для мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Карточная система на хлеб была введена 31 января 1915 года и к концу 1916-го была распространена по всей стране на все важнейшие продукты питания - картофель, мясо, молоко, жиры, сахар. Городская норма потребления хлеба составляла 200-225 граммов на человека в день, мяса - 250 граммов в неделю. В 1917 году норма хлеба была снижена до 170 граммов, масла и жиров - до 60-90 граммов в неделю; молоко получали только дети и больные. Введённая с началом войны государственная хлебная монополия в 1916-м переросла в принудительную продовольственную развёрстку. Весь хлеб сверх нормы потребления, равной 9 килограммам хлеба в месяц на душу сельского населения, подлежал обязательной сдаче государству. Несмотря на государственное регулирование цен, реальная зарплата работников наёмного труда понижалась. До войны пищевое потребление германского населения составляло в среднем 3500 ккал в день, в 1916-1917 годах опустилось ниже 2000 ккал, в том числе осенью 1916-го паёк давал 1344 ккал, летом 1917 года - 1100 ккал18. За годы войны 750 тысяч немцев умерли от голода19.

Ничего подобного не было в России. 17 августа 1915 года, почти на год позже Германии, правительство установило твёрдые цены на хлеб, обязательные при государственной закупке для армии, а 10 октября 1916 года распространило их на все торговые сделки. Осенью 1916-го в 31 губернии России было введено подобие продразвёрстки (на конец года она была выполнена на 86%). Летом 1916 года - на полтора года позже, чем в Германии, - стихийно, решениями местных властей, возникла карточная система сначала в городах 34 губерний, а к концу года в 45 губерниях и в некоторых сельских местностях. Нормированию подлежали сахар и хлеб, и только в Петрограде и Москве к концу 1916-го по карточкам выдавалось большинство продуктов питания. При этом нормы были в несколько раз большими, чем в Германии. В столице накануне февральских событий выдавалось на человека 1,5 фунта (615 г) хлеба хорошего качества, а рабочим и военным - по 2 фунта (820 г). Реальная зарплата российских рабочих начала снижаться только летом 1917 года20. При этом, несмотря на тяжелейшие условия жизни, в 1916-м число стачечников на 1000 рабочих в Германии было в 32 раза меньше, чем в России21.

Третья непосредственная причина революции заключалась в борьбе за власть между разными группами элит: контрэлита в лице лидеров либерально-радикальной общественности хотела сама руководить модернизационным процессом и на революционной волне отнять власть у старой элиты. У этого стремления интеллигенции к власти имелась важная психологическая составляющая - потребность в великой цели, пусть и иллюзорной, способной наполнить жизнь смыслом и красотой, позволявшей ощущать себя частью чего-то великого, героического и благородного. Как заметил известный петербургский "инженер человеческих душ" А. М. Мелихов: "Социально-экономическое зачастую лишь маска экзистенциального. Примыкая к тем или иным политическим корпорациям, человек старается преодолеть ужас собственной ничтожности, старается примкнуть к какому-то большому и красивому делу, чтобы и самого себя ощутить большим и красивым".

Существование несчастного народа и страны в состоянии деградации выдвигало на передний план народных заступников, спасающих Россию от коллапса. "При этом и народ изображался чистой жертвой и "заступники" состояли из одной лишь жертвенности, свободной от корыстных и суетных побуждений. Когда юный Пушкин верил в подобную сказку - в то, что человеческие страдания порождаются исключительно злобностью "тиранов", а не силами природы, в том числе и человеческой - он тоже призывал к тираноборчеству, но когда ему открылось, что проблема неизмеримо сложнее, он и написал: зависеть от царя, зависеть от народа - не всё ли нам равно?"22 Существовала и жажда мученичества. Как признавался известный революционный деятель Варфоломей Зайцев (1842-1882): "Мы были глубоко убеждены в том, что боремся за счастье всего человечества, и каждый из нас охотно пошёл бы на эшафот и сложил свою голову за Молешотта и Дарвина"23.

Издержки, или побочные продукты, процесса модернизации

В модернизации, даже успешной, заключено множество подводных камней, проблем и опасностей для социума. Она требует больших издержек и даже жертв, что ведёт к лишениям и испытаниям для отдельных сегментов населения и не приносит равномерного благополучия сразу и всем. "Осовременивание" различных сфер общественного организма осуществляется асинхронно, порой одних за счёт других, что приводит к противоречиям между ними. В ходе модернизации возникает дисгармония между культурными, политическими и экономическими ценностями и приоритетами, разделяемыми разными социальными группами. В многоэтнических странах модернизация способствует обострению национального вопроса. Всё это имеет одно фатальное следствие - увеличение социальной напряжённости и конфликтности в обществе. Причём чем быстрее и успешнее идёт модернизация, тем, как правило, выше конфликтность. Например, существует прямая связь между быстрым экономическим ростом и политической нестабильностью24.

Россия не стала исключением. Российская модернизация проходила под флагом европеизации, а точнее - вестернизации, и затронула верхние страты общества в несравненно большей степени, чем нижние, западные регионы (и соответственно этносы, в них проживающие), - сильнее восточных, город - больше деревни, столицы - интенсивнее остальных городов. Всё это приводило к серьёзным противоречиям и конфликтам между городом и деревней, разными отраслями производства (аграриями и промышленниками), между социальными слоями, территориальными, профессиональными, этническими сообществами. Важным негативным последствием модернизации стал социально-культурный раскол общества на образованное меньшинство, принявшее вестернизацию, и народ, в массе оставшийся верным традиционным ценностям.

В свою очередь, тонкое европеизированное меньшинство не было единым с точки зрения системы ценностей, политических ориентаций и социальных идеалов. В результате конфликтность и социальная фрагментарность общества со временем всё более усиливались. Наконец, наблюдались побочные разрушительные последствия процесса модернизации в форме роста социальной и межэтнической напряжённости, конфликтности, насилия, преступности. Именно высокие темпы и успехи модернизации создавали новые противоречия, порождали новые проблемы, вызывали временные и локальные кризисы, которые при неблагоприятных обстоятельствах перерастали в большие, а при благоприятных могли бы благополучно разрешиться25.

Российское общество в 1861-1914 годах развивалось по сценарию, как будто специально написанному для него теорией социального конфликта: конфликт стал неотъемлемой частью общественной жизни, а вражда различных социальных групп, борьба за групповые интересы, насилие ради их достижения - нормой26. В этой борьбе целью являлись нейтрализация, нанесение ущерба или уничтожение соперника. В конце ХIХ века, по мнению видного октябриста С. И. Шидловского, "между правительством и обществом произошёл конфликт, ставящий обе стороны в положение воюющих... вся жизнь страны приняла характер упорной борьбы между двумя сторонами"27. Орган российских либералов, журнал "Освобождение", прямо заявил в 1903 году: "Самодержавие есть гражданская война со всеми её бедствиями". А на войне как на войне, все средства для победы хороши28.

И наивно было бы ожидать, что элита либерально-демократической общественности ради достижения своих бесспорно благородных целей - ради установления демократического строя, гражданского общества и правового государства - не возьмёт на вооружение все доступные средства, включая манипуляцию массовым сознанием, дезинформацию, прессинг колеблющихся, пиар-кампании. Иное поведение соперников свидетельствовало бы об их непрофессионализме и незрелости самого политического процесса. Даже террор против самодержавия поддерживался либералами: "Мы не принадлежим к числу людей, из лицемерия или недомыслия клеймящих событие 1-го марта (убийство Александра II. - Б. М.) и позорящих его виновников. Мы не боимся открыто сказать то, что втайне известно всей искренней и мыслящей России, а именно, что деятели 1-го марта принадлежат к лучшим русским людям"29.

За социальными конфликтами скрывалась борьба за ценности и за монополию осуществлять символическое насилие. Интеллигенция идентифицировала себя в качестве самой прогрессивной социальной группы российского общества, которая самоотверженно и бескорыстно борется за политические и социальные реформы, обеспечивающие счастье народа, в первую очередь крестьян как бедных и отсталых, униженных и оскорблённых, нуждающихся в поддержке, представительстве, защите и руководстве30.

Одна часть интеллигенции и созданные ею политические партии либерально-демократического направления, прежде всего кадеты, считали, что роль представителя и руководителя народа принадлежит им. Другая же часть интеллигенции и её партии социалистического направления, прежде всего эсеры и большевики, выдвигали на эту роль себя. Культурная и политическая дискриминация крестьян служила способом самоидентификации и самоутверждения интеллигенции и средством установления контроля над ними, что позволяло руководить их жизнью, направлять их поведение в нужном направлении, в том числе помочь самой интеллигенции материализовать свои политические интересы. Аналогичным образом идентифицировали себя монархия и правящий класс.

Форма и интенсивность конфликта были связаны с особенностями конфликтующих групп. Так как конфликт между группами способствует укреплению внутригрупповой солидарности и, следовательно, сохранению группы, то лидеры группы сознательно прибегали к поискам внутреннего и внешнего врага и разжигали мнимый конфликт. Для правящего класса таким врагом являлась интеллигенция, для интеллигенции - монархия. Великий князь Александр Михайлович так выразил эту мысль: "Трон Романовых пал не под напором предтеч советов или же юношей-бомбистов, но носителей аристократических фамилий и придворных званий, банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и др. общественных деятелей, живших щедротами империи. Царь сумел бы удовлетворить нужды русских рабочих и крестьян; полиция справилась бы с террористами. Но было совершенно напрасным трудом пытаться угодить многочисленным претендентам в министры, революционерам, записанным в шестую книгу российского дворянства, и оппозиционным бюрократам, воспитанным в русских университетах"31.

Таким образом, быстрые прогрессивные социальные изменения в пореформенной России были амбивалентными. Они имели и негативные последствия - дезориентацию людей и дезорганизацию государственных структур, рост напряжённости и конфликтности в обществе. Общество испытало то, что называется травмой социальных изменений, или аномией успеха.

"Прогрессивные по своей сути изменения, имеющие позитивные результаты, обнаруживают свою негативную сторону именно в силу того, что являются изменениями, что нарушают установившийся, стабильный порядок, прерывают непрерывность, нарушают равновесие, ставят под сомнение или лишают смысла прежние навыки и привычки"32. В силу этого социальную напряжённость и конфликты неправильно считать признаками кризиса, отсталости и несовершенства российской социально-политической системы: они были неизбежны и в некотором смысле даже полезны для её нормального функционирования, само её равновесие достигалось за счёт противоборства конфликтующих групп.

- 1. Семёнов С.Т . Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. М. 1955. С. 344.

- 2. Майерс Д. Социальная психология. 7-е изд. СПб. 2006. С. 193-214; Сайтел Ф. П. Современные паблик рилейшнз. М. 2002. С. 61. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб. 1999.

- 3. См.: "Тест Роршаха" в Википедии (просмотр 04.11.2011).

- 4. Розов Н. С. Цикличность российской политической истории как болезнь: возможно ли выздоровление?//Полис. 2006. № 2. С. 74-89; Янов А. Л. Тень Грозного царя: Загадки русской истории. М. 1997; Пантин В. И., Лапкин В. В. Волны политической модернизации в истории России: К обсуждению гипотезы//Проблемы и суждения. 1998. № 2.

- 5. Статистический ежегодник России. 1915 г. Пг. 1916. Пагинация I. С. 151.

- 6. Селюнин В., Ханин Г. Лукавая цифра//Новый мир. 1987. № 2. С. 190.

- 7. Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец ХIХ - начало ХХ в): Новые подсчёты и оценки. М. 2003. С. 22-23, 61-62.

- 8. Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII - начало ХХ века. М. 2010. С. 621-640.

- 9. Индекс массы тела - отношение массы тела, выраженной в килограммах, к квадрату роста, выраженного в метрах. В настоящее время для лиц в возрасте 18-25 лет при индексе 19,5-22,9 питание считается нормальным; при индексе меньшем 19,5 - пониженным, или недостаточным; при индексе более 22,9 - повышенным, или избыточным.

- 10. Tiryakian E. The Changing Centers of Modernity//Comparative Social Dynamics: Essays in Honor of Shmuel N. Eisenstadt. Boulder (CO). 1985. P. 131-147.

- 11. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. 3-е изд. Т. 2. СПб. 2003. С. 291-304.

- 12. Травин Д., Маргария О. Европейская модернизация. Кн. 1. СПб. 2004. С. 91.

- 13. Кун Т. Структура научных революций. М. 1977. С. 11, 28-29, 281.

- 14. Волков Ю. Г. и др. Социология. 3-е изд. М. 2006. С. 173-175; Смелзер Н. Социология. М. 1994. С. 160-162.

- 15. Турчин П. В. Историческая динамика: На пути к теоретической истории. М. 2007. С. 63-65.

- 16. Последняя война Российской империи: Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по документам российских и зарубежных архивов. М. 2006. С. 5.

- 17. Карпачёв М. Д. Движение за народную трезвость в Воронежской губернии в начале ХХ в.//Вопросы истории. 2010. № 9. С. 95-96.

- 18. Эггерт З. К. Борьба классов и партий в Германии в годы первой мировой войны (август 1914 - октябрь 1917). М. 1957. С. 85-86, 89, 373.

- 19. Lowenburg L. The Psychohistorical Origins of the Nazi Youth Cohort//The American Historical Review. 1971. Vol. 76. P. 1457-1502.

- 20. Миронов Б. Н. Благосостояние… С. 639.

- 21. Эггерт З. К. Указ. соч. С. 96.

- 22. Мелихов А. М. Борьба с ничтожностью: психология против экономики//Нева. 2010. № 12.

- 23. Мелихов А. М. Муза мести и печали//Нева. 2010. № 2.

- 24. Хантингтон С. П. Политический порядок в меняющихся обществах. М. 2004; Хорос В. Г. Русская история в сравнительном освещении. М. 1996. С. 14-18; Eisenstadt S. N. Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations. New York. 1978; Patterns of Modernity: In 2 vols. New York. 1987; Social Change and Modernization: Lessons from Eastern Europe. Berlin; New York. 1995; Davies J. C. Toward a Theory of Revolution//American Sociological Review. 1962. Vol. 27. February. P. 6.

- 25. Миронов Б. Н. Социальная история... T. 2. С. 264-270, 289-291; Хорос В. Г. Указ. соч. С. 41-60.

- 26. Boulding К. E. Conflict and Defense: A General Theory. New York. 1963.

- 27. Шидловский С. И. Воспоминания. Ч. 1. Берлин. 1923. С. 5-6, 8.

- 28. Освобождение 1903. № 13. С. 207-209; № 23. С. 409.

- 29. Там же. № 20/21. С. 361.

- 30. Хорос В. Г. Указ. соч. С. 97-98.

- 31. Романов А. М. Книга воспоминаний. М. 1991. С. 162-163.

- 32. Штомпка П. Социология: Анализ современного общества. М. 2005 С. 474, 491.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем