Политическое руководство Германии с приходом к власти Гитлера не скрывало, что уничтожение Советского государства считается важной составной частью грядущих походов по завоеванию Европы. Начало Второй мировой войны, в особенности быстрый разгром французских и английских войск летом 1940 года, свидетельствовали о неизбежном в скором будущем столкновении СССР с Германией. Правительство СССР довольно чётко осознавало необходимость скорейшего наращивания темпов подготовки к войне.

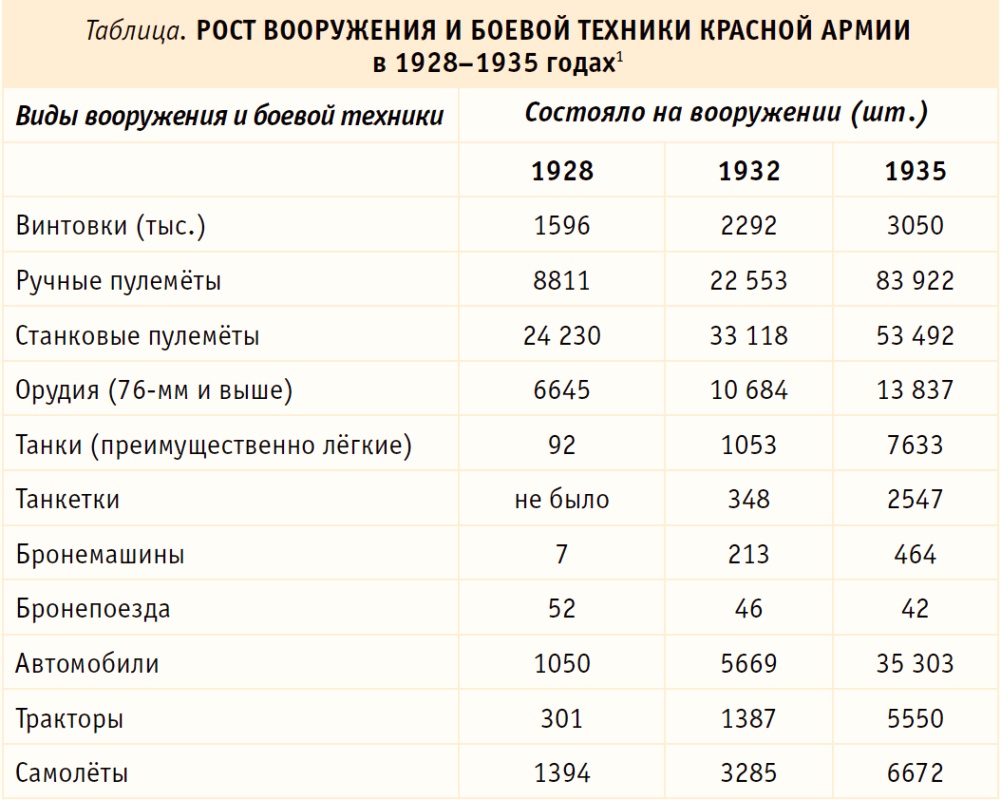

В первую очередь нужно было осуществить техническую реконструкцию Вооружённых сил. Первый пятилетний план строительства армии был принят в 1928 году. 1932-й стал переломным в танкостроении: было выпущено почти полторы тысячи танков и танкеток. За годы первой пятилетки производство самолётов возросло в 2,7 раза по сравнению с 1928 годом. Объёмы реконструкции показаны в таблице.

Не остались без внимания и слова М. В. Фрунзе, сказанные им за полгода до кончины: "Нам нужно беспощадно разбивать эти иллюзии, этот детский лепет о том, что в современной мировой обстановке нам можно обойтись маленькой кадровой армией". Численность Красной армии в 1928 году была увеличена с 562 тысяч человек до 617 тысяч. В 1935-м численность Вооружённых сил составляла уже 930 тысяч человек, а к 1 января 1938 года достигла 1 513 400 человек2, на 31 августа 1939 года - более 2 миллионов3.

К середине 1930-х годов советскими военными теоретиками М. Н. Тухачевским, В. К. Триандафилловым, А. И. Егоровым была разработана "теория глубокой наступательной операции". Сущность её состояла в одновременном подавлении обороны противника средствами поражения на всю глубину, в прорыве её тактической зоны на избранном направлении с последующим стремительным развитием тактического успеха в оперативный путём ввода в сражение эшелона развития успеха - танков, мотопехоты, конницы - и высадки воздушных десантов для скорейшего достижения поставленной цели4.

Непременными условиями успешного проведения глубокой операции считались: завоевание господства в воздухе, наступление на широком фронте с решительным массированием сил и средств на направлении главного удара, изоляция района наступления ударной группировки от резервов противника путём нанесения по ним авиационных ударов и высадки воздушных десантов, а также воспрепятствование подвоза материальных средств его атакованным войскам.

Теория глубокой операции во второй половине 1930-х годов проверялась и конкретизировалась на манёврах и военных играх в Белорусском, Киевском и других военных округах, а также на военно-стратегической игре, проведённой Генеральным штабом РККА в 1936 году. По оборонительным действиям крупных объединений, прежде всего фронтового масштаба, никаких серьёзных разработок не проводилось. Оборонительная тематика не поощрялась.

Надежды на революцию в Германии быстро таяли. Упования на то, что партизанское движение в Западной Украине и Белоруссии вызовет восстание в Польше, также не оправдались. Руководство страны оказалось перед необходимостью выработать новую военную доктрину. И ею стала давно пропагандируемая Тухачевским классовая стратегия войны малой кровью на чужой территории.

19 июня 1931 года Тухачевского назначили заместителем председателя РВС СССР и начальником вооружений РККА. С этого момента в Красной армии начались гонения на оборонческие тенденции и их носителей. Именно в начале 1930-х с подачи Тухачевского был ошельмован, запрещён и предан забвению выдающийся военно-философский труд профессора А. А. Свечина "Стратегия".

В мае 1937 года Тухачевский попал в мясорубку репрессий, будучи обвинённым в шпионаже. Обладая феноменальной памятью, в ходе следствия он написал обширную записку о военных замыслах Гитлера, возможных направлениях вторжения немецкой армии и характере действий советских Вооружённых сил5. Показания маршала дают возможность представить, какой виделась высшему политическому и военному руководству СССР в 1937 году предвоенная Европа, каким представлялся расклад сил, характер будущей войны.

"Максимум, на что Гитлер может надеяться, - писал Тухачевский, - это на отторжение от СССР отдельных территорий. Из всех территорий самой вожделенной для него является только Украина, где и следует ожидать удара главных сил германской армии. Что же касается Белорусского театра военных действий, то он только в том случае получает для Германии решающее значение, если Гитлер поставит перед собой задачу полного разгрома СССР с походом на Москву. Однако я считаю такую задачу совершенно фантастической"6. Но дальнейший ход событий показал, что Гитлер поставил перед собой именно эту "фантастическую" задачу. Тухачевский упорно настаивал, что "всё равно главные интересы гитлеровской Германии направлены в сторону Украины. Из этого должен исходить, это должен учитывать наш оперативный план"7.

Точка зрения Тухачевского стала главенствующей, именно в неё твёрдо верил Сталин. Разработанные накануне войны последние "Соображения по стратегическому развёртыванию советских Вооружённых сил" основным определяли именно юго-западное направление, на котором ожидался главный удар немецких войск. Соответственно, Киевский Особый военный округ, прикрывавший это направление, имел наибольшее количество сил и средств.

Для наступления войск Красной армии Тухачевский также считал главным юго-западное направление. "При выходе Украинского фронта, - писал он, - примерно на линию Брест-Литовск - Львов перед его командованием встанет основная задача нанесения главным силам противника удара совместно с главными силами Белорусского фронта.

…Таким образом, театр наступления южнее Полесья является выгодным для наступления к району решающего столкновения в центре Польши"8.

Как вредительство со стороны Тухачевского расценивалось его настойчивое отстаивание концепции ускоренного формирования танковых соединений за счёт сокращения численности и расходов на кавалерию. Однако накануне войны в спешном порядке началось формирование механизированных корпусов, основу которых составляли танковые соединения.

Как известно, Тухачевский был расстрелян в июне 1937-го. Его имя стоит первым среди авторов "теории глубокой операции", ставшей основой советской военной доктрины, принципиальные положения которой не менялись до начала Великой Отечественной.

28 ноября 1937 года был утверждён план развития и реорганизации РККА на третью пятилетку (1938-1942). После его утверждения Генштаб приступил к разработке основ стратегического развёртывания РККА. Доклад по этому вопросу был написан от руки 24 марта 1938 года лично начальником Генштаба Б. М. Шапошниковым и направлен наркому обороны маршалу К. Е. Ворошилову9.

Согласно этому документу, вероятными противниками считались:

а) блок фашистских государств и их сателлиты на Западе;

б) милитаристская Япония на Востоке.

Главные противники определялись на Западе - Германия и Польша. Исходя из этой угрозы рассматривались два варианта развёртывания главных сил Красной армии.

Первый - к северу от Полесья. "С переходом наших войск в наступление и нанесением главного удара к северу от Полесья, - говорилось в докладе, - нужно учесть, что главные силы германской армии можно встретить, по всей вероятности, в районе Свенцяны - Молодечно - Гродно... Наиболее выгодно нанести главный удар по обоим берегам р. Неман с задачей разгрома сосредоточивающихся здесь германо-польских сил и с последующим выходом наших главных сил в район Вильно, Гродно, Волковыск, Новогрудок, Молодечно.

Прорыв фронта противника позволил бы развить нашу операцию ударом по германской группировке на территории Литвы или нанести удар по барановичской группировке поляков. Фланги ударных армий намечалось прикрыть армией, наступающей от Полоцка, и армией, ведущей наступление от Слуцка на Барановичи, а также резервами как фронта, так и Главного Командования.

Прикрытие развёртывания армии возлагалось на кавалерийские корпуса, которые должны были вести разведку на Молодечно и Новогрудок, а затем, после прорыва фронта, вводились для развития успеха..."

Второй вариант - к югу от Полесья. Основные силы в этом случае должны быть развёрнуты на фронте Новоград-Волынский - Проскуров для удара на фронте Луцк - Львов, имея в виду выйти в район Ковель, Львов, Броды, Дубно, с дальнейшим наступлением на Люблин.

Балтийскому флоту поручалось:

"- уничтожить боевой флот Финляндии, Эстонии и Латвии;

- захватить и укрепить острова Гогланд, Б. Тютерс, Лавансари, Сескар..."

Основы стратегического развёртывания на Востоке заключались в том, чтобы не допустить вторжения японских войск в пределы советского Дальнего Востока, нанести им решительное поражение в Северной Маньчжурии и удержать за собой побережье Тихого океана, Сахалина и Камчатки.

Предполагалось, что для сосредоточения войск и начала решительного наступления потребуется 35-45 дней (учитывались возможности железнодорожных сообщений). Однако в докладе оговаривалось, что если бы СССР вступил в войну до окончания полного сосредоточения японской армии, то превосходство в авиации и танках позволило бы, не ограничиваясь активной обороной, вести небольшие наступления на забайкальском, благовещенском и приморском направлениях. "Сосредоточив большую часть наших сил, что примерно займет 45 дней, мы можем перейти к решительным действиям в Северной Маньчжурии, имея основной задачей разгром японских войск в Северной Маньчжурии..."

Докладная записка была рассмотрена 13 ноября 1938 года на Главном военном совете и одобрена им10, но ещё 26 мая того же года по приказанию наркома обороны маршал В. К. Блюхер был полностью ознакомлен с планом развёртывания и записал задачи войск на Дальнем Востоке. Кроме того, ему были даны все другие расчётные данные.

После советско-финской войны, вхождения в состав СССР стран Прибалтики, Западной Белоруссии, Западной Украины и Бессарабии, старый план стратегического развёртывания 1938 года утратил силу. В середине 1940 года был написан первый вариант нового плана. Считалось, что на нашей западной границе наиболее вероятным противником будет Германия. Здесь и должны быть сосредоточены наши главные силы. Они должны быть развёрнуты к северу от Полесья.

"Основная задача Западного фронта - ударом севернее р. Буг в общем направлении на Алленштейн совместно с армиями Северо-Западного фронта нанести решительное поражение германским войскам, сосредоточивающимся на территории Восточной Пруссии, овладеть последней и выйти на нижнее течение Вислы. Одновременно ударом левофланговой армии в общем направлении на Ивангород совместно с армиями Юго-Западного фронта нанести поражение Ивангородско-Люблинской группировке противника и также выйти на Вислу..."

Основная задача Юго-Западного фронта - создать укреплённые районы на новой западной границе и активной обороной в Карпатах и по границе с Румынией прикрыть западные районы Украины и Бессарабию; одновременно ударом с фронта: Мосты Великие, Рава-Русская, Сенява в общем направлении на Люблин совместно с левофланговой армией Западного фронта нанести поражение ивангородско-люблинской группировке противника, выйти и закрепиться на среднем течении Вислы.

Советским войскам на Дальнем Востоке ставились следующие задачи:

Забайкальский фронт - решительным ударом частями 17-й армии уничтожить части японцев, овладеть Солунь и Хайларским плато и выйти на фронт Халан, Аршан, станция Якэши, имея в виду дальнейшее наступление вдоль Маньчжурской железной дороги на Цицикар и в обход хребта Большой Хинган в долину реки Нонни, прикрыть южную границу МНР;

Основные задачи Дальневосточного фронта - сосредоточив войска, перейти в решительное наступление с целью разгрома основной группировки противника против Приморья с выходом на линию Бейаньчжень, Саньсин... имея в виду дальнейшее наступление в общем направлении на Харбин; обеспечивать побережье Тихого океана, Охотского моря, Сахалина, Камчатки от возможных попыток японских войск высадить десант.

На документе имеется подпись Шапошникова. Указана также фамилия Тимошенко как наркома обороны, но его подписи нет.

В сентябре 1940 года в Генеральном штабе была окончательно завершена разработка плана, о содержании первого варианта которого упоминалось выше. Доклад "Об основах стратегического развёртывания Вооружённых Сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 гг." за подписями наркома обороны С. К. Тимошенко и начальника Генерального штаба К. А. Мерецкова был представлен 18 сентября 1940 года на рассмотрение И. В. Сталина и В. М. Молотова11. Документ был написан в одном экземпляре лично заместителем начальника оперативного управления генерал-майором А. М. Василевским.

В докладе рассматривались наши вероятные противники, которые оценивались так же, как и в первом варианте плана 1940-го. Главные силы Красной армии на Западе в зависимости от обстановки могли быть развёрнуты или к югу от Брест-Литовска с задачей мощным ударом в направлении Люблин, Краков и далее на Бреслау на первом же этапе войны отрезать Германию от Балканских стран, лишить её важнейших экономических баз и решительно воздействовать на Балканские страны, чтобы не допустить их участия в войне; или к северу от Брест-Литовска с задачей нанести поражение главным силам германской армии в пределах Восточной Пруссии и овладеть последней. Задачи фронтам и армиям наступательного характера мало отличались от первоначального плана 1940 года, равно как и характер действий на Дальнем Востоке.

5 октября этот вариант плана обсуждался с руководителями страны. Было признано целесообразным в качестве основного варианта иметь тот, который предусматривал развёртывание главных сил Красной армии в составе Юго-Западного фронта. Поэтому в третьем варианте плана, который 14 октября вновь представили в ЦК ВКП(б) нарком обороны и начальник Генштаба, указывалось, что на Западе основную группировку необходимо иметь в составе Юго-Западного фронта. Одновременно признавалось необходимым иметь разработанным и другой вариант плана - с развёртыванием основной группировки советских войск в составе Западного и Северо-Западного фронтов.

Итак, в отличие от плана 1938 года, составленного Шапошниковым, где главным считался фронт к северу от Припяти, в новом варианте основные усилия советских войск перенацеливались на другое - юго-западное - направление.

В то время как Гитлером уже был подписан подробно разработанный план нападения на СССР "Барбаросса", в Москве в конце декабря 1940 года было проведено совещание высшего командного состава Красной армии по военно-теоретическим вопросам. Доклады почти не касались вопросов стратегии, в частности стратегической обороны начального периода войны, которая не была разработана на стратегическом уровне, что сказалось самым отрицательным образом уже в первые дни войны.

Генерал армии И. В. Тюленев в своём докладе "Характер современной оборонительной операции" был вынужден признать: мы не имеем современной обоснованной теории обороны, которую могли бы противопоставить современной теории и практике глубокой армейской наступательной операции. Тюленев ограничился только рамками армейских оборонительных операций. Однако и нарком Тимошенко не поставил вопроса о стратегической и даже фронтовой обороне. В результате теория стратегической обороны и ведения фронтовой оборонительной операции ограничивалась теми положениями, что имели отношение к действиям сил прикрытия в начале войны. Предполагалось, что в ходе её войскам не понадобится прибегать к длительной обороне, а тем более в широких масштабах.

Маршал Тимошенко, выступивший с заключительной речью, высказал следующее мнение: "В смысле стратегического творчества опыт войны в Европе, пожалуй, не даёт ничего нового"12. Такой вывод безусловно ослаблял внимание к проблемам стратегии, в том числе к начальному периоду войны. Поскольку заключительная речь Тимошенко была направлена в войска в качестве директивного документа, можно полагать, что она в этой своей части имела негативные последствия для формирования взглядов командного состава на возможное начало войны.

В январе 1941 года были проведены две двусторонние оперативно-стратегические игры на картах, в которых участвовали командующие войсками военных округов, начальники штабов ряда округов, командующие армиями. Руководили играми Тимошенко, Мерецков, а также заместители наркома, командующие и начальники родов войск и служб.

Силы сторон были примерно равны. В первой игре создавалась сильная группировка на левом фланге в районе Восточной Пруссии с целью нанесения удара в направлении Риги и Двинска. Последнее обстоятельство дало возможность "западным" удачно решить задачу и выиграть операцию. Последствия этого проигрыша "восточными" сказались немедленно. Начальник Генштаба Мерецков был освобождён от занимаемой должности и назначен заместителем наркома по боевой подготовке. Начальником Генерального штаба был назначен командующий войсками Киевского Особого военного округа генерал армии Г. К. Жуков, который и вступил в должность 1 февраля 1941 года.

За два года перед войной удалось добиться не только крупного количественного роста армии и флота, но и качественного улучшения всей военной машины. В 1940 году по сравнению с 1939-м оборонная промышленность увеличила своё производство на 27 процентов. Если ассигнования на армию в годы первой пятилетки составляли лишь 5,4 процента всех бюджетных расходов, то в 1941 году они возросли до 43,4 процента. К началу войны промышленность выпустила 2700 самолётов новых типов, 4300 танков, из них около половины - новые образцы.

Обладая значительным военным потенциалом, советское военное руководство начало практические шаги по воплощению в жизнь "Соображений по стратегическому развёртыванию...". В апреле 1941 года Генштабом отдаются директивы на разработку плана наступательных операций ЗапОВО и КОВО. Так, в директиве Западному Особому военному округу, написанной от руки Василевским 10 апреля 1941 года, говорилось: "Основные задачи: С переходом в наступление Юго-Западного фронта - ударом левого крыла фронта в общем направлении на Седлец - Радом, наступать с Юго-Западным фронтом, разбить Люблинско-Радомскую группировку противника.

Ближайшая задача овладеть Седлец - Луков и захватить переправы через р. Висла... Разработать план первой операции 13-й и 4-й армий и план обороны 3-й и 10-й армий"13.

Незадолго до очередного выпуска академий по инициативе Сталина было проведено совещание Главного военного совета. На нём были заслушаны доклады Жукова, Мерецкова, Тюленева, Д. Г. Павлова, Г. М. Штерна, П. В. Рычагова, А. К. Смирнова.

Особое внимание в докладах и в ходе их обсуждения было обращено на вопросы повышения боевой готовности, ведения наступательных операций, концентрации сил и средств для достижения стратегического успеха. Проблема начального периода войны на совещании фактически не рассматривалась. Ни Сталин, ни нарком не обратили внимания на то, что, кроме Тюленева, никто, по существу, не поднимал вопросы организации и ведения современных оборонительных операций.

В заключительном слове Тимошенко подчеркнул необходимость сделать акцент в дальнейшей работе на подготовку лишь к наступательным действиям при явной недооценке роли действий оборонительных.

5 мая 1941 года Сталин на выпуске слушателей военных академий в Кремле выступил с речью. Он, в частности, сказал: "Мирная политика обеспечивала мир нашей стране. Мирная политика дело хорошее. Мы до поры, до времени проводили линию на оборону - до тех пор, пока не перевооружили нашу армию, не снабдили армию современными средствами борьбы.

А теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, когда мы стали сильны - теперь надо перейти от обороны к наступлению.

Проводя оборону нашей страны, мы обязаны действовать наступательным образом. От обороны перейти к военной политике наступательных действий. Нам необходимо перестроить наше воспитание, нашу пропаганду, агитацию, нашу печать в наступательном духе. Красная Армия - есть современная армия, а современная армия - армия наступательная"14.

В соответствии со специальной директивой Генштаба, направленной в войска 13 мая 1941 года после согласования у Сталина, началось выдвижение ряда объединений и соединений из внутренних округов в приграничные районы (16, 19, 21, 22-я армии). Это выдвижение, положившее начало развёртыванию второго стратегического эшелона, должно было завершиться в июле 1941-го. За десять дней до начала войны было принято решение приблизить к границе стрелковые дивизии, находившиеся в тылу западных округов15. Одновременно началось отмобилизование запасников в количестве 800 тысяч человек.

Подавляющая часть окружных мобилизационных запасов вооружения, боеприпасов, горючего и других материальных средств была сосредоточена на незначительном удалении от границы - в Вильнюсе, Каунасе, Гродно, Бресте, Кобрине, Пружанах, Львове и других приграничных городах и районах - и была захвачена противником в первые дни войны.

15 мая под руководством Жукова Василевским был составлен документ: "Соображения по плану стратегического развёртывания Вооружённых Сил Советского Союза"16. "Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развёрнутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развёртывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развёртывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развёртывания и не успеет ещё организовать фронт и взаимодействие родов войск.

Первой стратегической целью действий Красной армии поставить разгром главных сил немецкой армии, развёртываемых южнее Брест - Демблин и выход к 30-му дню севернее рубежа Остроленка, р. Нарев, Лович, Лодзь, Крейцбург, Опельн, Оломоуц.

Последующей стратегической целью - наступать из района Катовице в северном или северо-западном направлении, разгромить крупные силы врага центра и северного крыла германского фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии.

Ближайшей задачей разбить германскую армию восточнее р. Висла и на краковском направлении выйти на р. Нарев, Висла и овладеть районом Катовицы, для чего:

а) Главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении Краков, Катовице, отрезать Германию от её южных союзников.

б) Вспомогательный удар левым крылом Западного фронта нанести в направлении на Варшаву, Демблин с целью сковывания варшавской группировки и овладеть Варшавой, а также содействовать Юго-Западному фронту в разгроме люблинской группировки.

в) Вести активную оборону против Финляндии, Восточной Пруссии, Венгрии, Румынии и быть готовыми к нанесению ударов против Румынии при благоприятной обстановке.

Таким образом, Красная армия начинает наступательные действия с фронта Чижев, Людовлено силами 152 дивизий против 100 германских, на других участках государственной границы предусматривается активная оборона"17.

20 июня Г. М. Маленков передал Сталину директиву ГУПП18. Её стали готовить после заседания Главного Военного Совета и выступления Сталина перед выпускниками военных академий 5 мая. В ней узловыми были следующие положения:

"Новые условия, в которых живёт наша страна, современная международная обстановка, чреватая неожиданностями, требуют революционной решимости и постоянной готовности перейти в сокрушительное наступление на врага... Все формы пропаганды, агитации и воспитания направить к единой цели - политической, моральной и боевой подготовке личного состава, к ведению справедливой, наступательной и всесокрушающей войны... воспитывать личный состав в духе активной ненависти к врагу и стремления схватиться с ним, готовности защищать нашу Родину на территории врага, нанести ему смертельный удар..."19

Обращает на себя внимание тот факт, что в Генеральном штабе усилия направлялись на разработку одного лишь варианта действий наших войск с началом войны, а именно наступательного. Что касается оборонительного варианта плана, то о разработке его вопрос даже не ставился. Разработанный перед войной "План обороны государственной границы 1941 г." не являлся оборонительным вариантом плана войны, он был планом прикрытия отмобилизования и развёртывания Вооружённых сил.

Наиболее сильные Западный и Киевский Особые военные округа развернули основную массу войск в белостокском и львовском выступах, которые глубоко охватывали группировки немецких войск на восточно-прусском и люблинско-варшавском направлениях, т. е. представляли удобные плацдармы для наступления. Но в то же время направления, где были наиболее вероятны главные удары противника, прикрывались слабо.

Однако и создание наступательной группировки войск к началу войны не было окончено. Свыше 35 процентов соединений первого стратегического эшелона не прибыли в районы, предназначенные им по плану прикрытия, и находились в пути следования. Второй стратегический эшелон20 тоже находился на марше со сроком готовности вступить в боевые действия в середине июля 1941 года.

Механизированные корпуса (эшелон развития успеха) не имели оборонительных задач и не были готовы их выполнять. Слабые армии прикрытия, растянутые на широком фронте вдоль государственной границы, при 20 процентах готовности укреплённых районов, не были рассчитаны на сдерживание массированных ударов вермахта.

На направлении главного удара противника севернее белостокского выступа в полосе наступления 3-й танковой группы оказались самые низкие плотности советских войск. В 11-й армии Северо-Западного фронта они составляли 35 км на дивизию, в 8-й армии - 30-40 км, в то время, как противник во всей полосе Северо-Западного фронта имел плотность 7-8 км на дивизию, а численный состав немецкой дивизии был в два раза больше советской.

Катастрофа начала войны была неотвратима. Все рассуждения, что её можно было предотвратить какими-то своевременными мерами, беспочвенны. Советская военная доктрина того времени носила сугубо наступательный характер. Обороне отводилось слишком незначительное место. Архаичная, времён Первой мировой войны, установка на сдерживание первого удара врага слабыми "армиями прикрытия" оказалась совершенно нереальной, как и теория немедленного "ответного удара" громадной, неповоротливой и плохо управляемой массой механизированных корпусов из глубины, которые были совершенно не готовы к действиям такого рода.

Редакция выражает благодарность д.и.н. М. И. Мельтюхову за ряд ценных критических замечаний по тексту статьи

- 1. История Второй мировой войны 1939-1945 гг. Т. 1. М. 1973. С. 270.

- 2. Там же. С. 159, 195.

- 3. Там же. Т. 2. М. 1975. С. 199.

- 4. Советская военная энциклопедия. Т. 2. М. 1976. С. 574. Во втором томе Военной энциклопедии 1994 года статья "Глубокая операция" подвергнута существенной правке. В её начале даётся современная трактовка термина "глубокая операция". В исторической части поменяли местами М. Н. Тухачевского и В. К. Триандафиллова.

- 5. Военно-исторический журнал. 1991. № 8, 9.

- 6. Там же. № 8. С. 45.

- 7. Там же. С. 47.

- 8. Там же. С. 50.

- 9. Там же. 1991. № 12. С. 10.

- 10. Там же.

- 11. Там же.

- 12. Там же. 1993. № 6. С. 16.

- 13. Там же. 1991. № 12. С. 10.

- 14. РГАСПИ Ф. 558. Оп. 1. Д. 3808. Л. 11-12.

- 15. Перечнев Ю. Г. Уроки блицкрига. М. 1985. С. 27-28.

- 16. Военно-исторический журнал. 1991. № 12. С. 11-12.

- 17. Карта находится в фондах ГОУ ГШ ВС РФ.

- 18. ГУПП - Главное управление политической пропаганды.

- 19. Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. Кн. II. Ч. 1. М. 1994. С. 154.

- 20. Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) от 21 июня 1941 г., большая часть объединений должна была составить группу резерва Главного командования.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем