Krigsarkivet

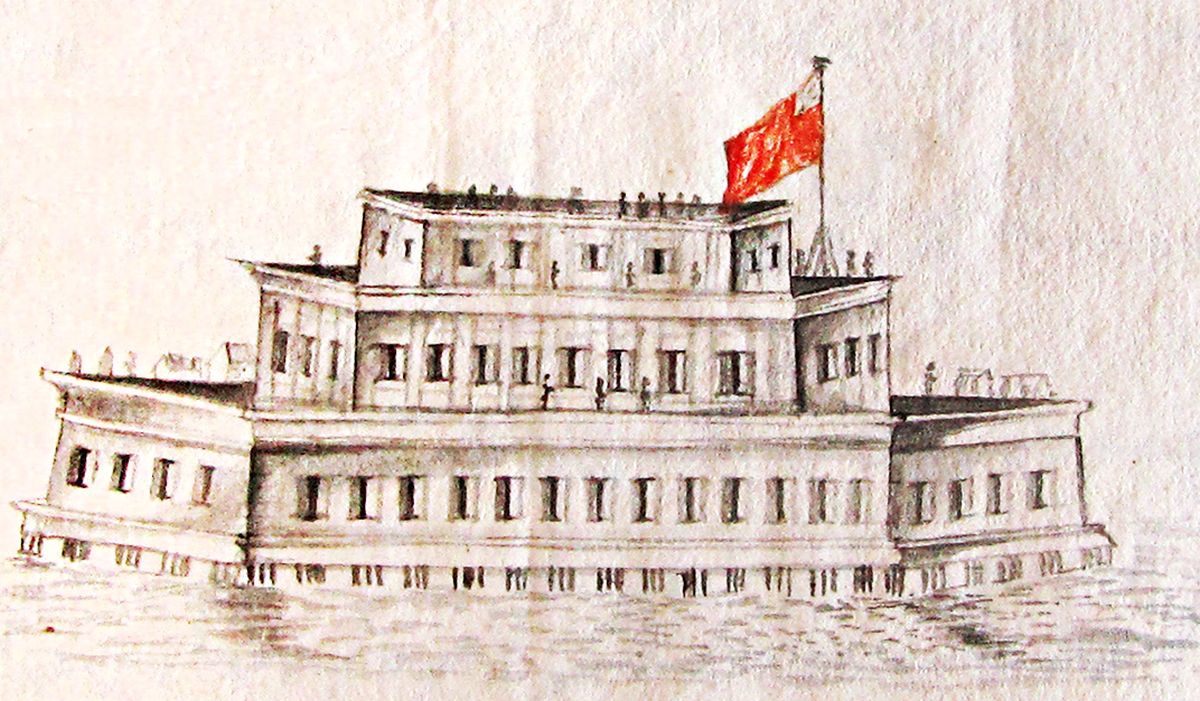

Форт Кроншлот в июле 1704 г., каким его увидел и зарисовал вице-адмирал Депру. Krigsarkivet

Вымпелы на горизонте

320 лет назад с запада показались паруса, и дозорные насчитали 22 вымпела. Такой неприятельской армады русский флот еще не видел. Да и не мог видеть, потому что только-только возник: в 1703 г. вместе с основанием Санкт-Петербурга был получен выход к Балтийскому морю, в 1704-м - первые, еще немногочисленные корабли вышли в Финский залив. Теперь, в 1705 г. у царя Петра на Балтике уже было 8 фрегатов, 5 шняв, 5 галер, несколько десятков бригантин, форт Кроншлот и остров Котлин. Но шведский адмирал Корнелиус Анкершерна пришел с твердым намерением сбросить русских с острова, уничтожить форт с кораблями и отправить вверх по Неве свои фрегаты и бомбардирские суда, чтобы совместно с наступавшим на суше корпусом генерала Георга Майделя разорить молодой Петербург. Предстояло решительное сражение за будущее Северной столицы и Балтийского флота.

Форт на острове

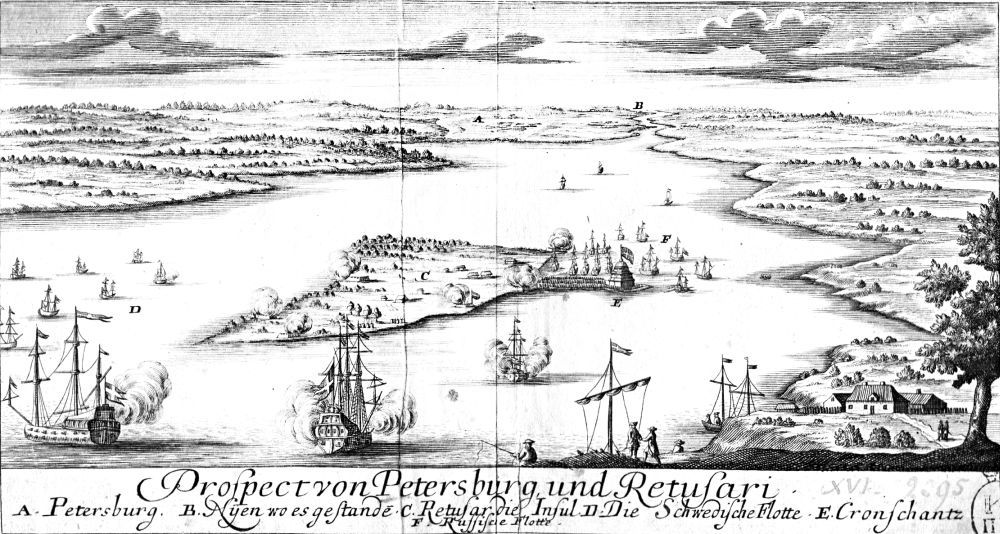

Большой остров посередине Невской губы Финского залива финны и шведы называли Ретусаари, немцы и голландцы - Ричарт, русские - Котлин остров. Пройти в Неву на глубоко сидящих грузовых и боевых судах можно было только вдоль южного берега острова.

Место для форта, блокирующего фарватер, Петр с Меншиковым определили в начале октября 1703 г., как только шведская флотилия ушла на зимовку. Строительство на льду велось с марта, и 7 (18) мая 1704 г. царь с двором и митрополитом освящали новую крепость на искусственном островке. А еще через месяц шведский вице-адмирал Депру с удивлением обнаружил возвышающийся из воды русский форт1.

Попытки Депру бомбардировать укрепления и высадить десант летом 1704 г. не удались. Следующая попытка - зимний поход генерала Армфельта по льду залива. Шведы "порубили у дворца роту"2, сожгли несколько построек на острове, но не смогли взять Кроншлот, недоступный благодаря прорубленной вокруг полынье.

Вице-адмирал Корнелий Крюйс

Весной 1705 г. командование флотом и Котлином принял вице-адмирал Корнелий Крюйс. Норвежец, всю жизнь прослуживший в Нидерландах, он был приглашен на службу Петром в 1698 г. и отвечал за строительство русского флота, сперва Азовского, а затем Балтийского. В мае 1705 г. Крюйс лично произвел промеры глубин вокруг Котлина, расставил корабли, распорядился установить рогатки в воде, чтобы перегородить фарватер и возвести новые батареи на острове, требовал и получал из Петербурга пушки, собирал у себя капитанов и напоминал им об их долге перед государем. Капитаны тогда были иностранцами, и с Россией их связывало немногое, но вице-адмирал писал, что они "готовы тело и живот за его царского величества честь и славу положить". Потом в дни боев вице-адмирал не только командовал со своего флагманского фрегата "Дефам", но также лично переезжал от корабля к кораблю, раздавая приказы, контролируя их выполнение и воодушевляя подчиненных.

Что из себя представлял русский флот?

Русские военные корабли на Балтике к тому моменту были немногочисленны и невелики. Самыми крупными были восемь фрегатов, которые в документах гордо назывались кораблями, но несли всего по 24 шестифунтовые пушки и 120 человек экипажа. По 14 трехфунтовых пушек и 70 человек экипажа было на пяти двухмачтовых шнявах. Большие галеры венецианского типа имели по 350 гребцов и по пять пушек, из которых только одна крупного калибра. Самыми многочисленными и слабо вооруженными были 30-весельные бригантины. Шведскую эскадру составляли 50-пушечные линейные корабли, фрегаты от 28 до 36 пушек, бригантины и бомбардирские корабли, которые вели навесной огонь разрывными бомбами из мортир.

На южном берегу острова Котлин напротив Кроншлота были возведены несколько батарей: Санкт-Ян (Ивановская), Старая, Новая и, позднее, батарея капитана Фока. На западной косе острова - батарея полковника Толбухина. На северном берегу находились батареи подполковника Гамильтона и майора Карпа Дурова - им не довелось принять участие в отражении шведов.

Едва ли не ключевую роль в обороне сыграли заграждения, установленные по приказу Крюйса в проливе между островом и фортом. Судоходный фарватер перегородили плавучими рогатками - шведский адмирал посчитал их вбитыми в дно сваями - непреодолимым препятствием для своих кораблей, и не решился на прорыв. На отмели ближе к Кроншлоту на дно также были установлены рогатки, чтобы шведы не могли атаковать форт брандерами и сжечь его3.

Первая шведская атака

Летом 1705 г. шведский флот предпринял две атаки на Котлин, в июне и в июле. Появившись в Невской губе 4 июня, шведы сперва произвели высадку на дудергофский берег Ингерманландии и сожгли там несколько построек. 5 июня они пристреливались, а 6 июня последовала комбинированная атака всего неприятельского флота4. Шведские эскадры адмирала Анкершерны и вице-адмирала Депру обстреливали из пушек и мортир русские корабли, форт Кроншлот и береговую батарею Св. Яна. Благодаря превосходству в калибрах пушек и качеству пороха противник имел преимущество в дальности огня. Сопоставимые по дальности 24-фунтовые орудия у Крюйса были только на галерах, и он отправил их отогнать приблизившиеся шведские бомбардирские суда.

Эскадра шведского контр-адмирала Шпарра бомбардировала котлинскую косу, и затем от эскадры отделилась сотня плоскодонных лодок с десантом. Первыми на южный берег косы высадились 128 шведских гренадер; чтобы закрепиться на плацдарме, они везли с собой рогатки - разборные деревянные заграждения, за которыми можно было отбиваться от русских контратак. На косе в тот момент стояла батарея из всего трех легких трехфунтовых пушек, которые осыпали картечью нападавших, но не могли их остановить. Солдаты полковника Толбухина лежали на земле, а когда шведы приблизились, русские встали и дали залп. Опрокинутый и сброшенный в воду десант бросился к своим лодкам, часть из которых перевернулась, шведами было потеряно 58 человек убитыми и утонувшими, защитникам достались девять лодок с гранатами, провиантом и рогатками, а также 31 пленный. Пленные на допросе рассказали, как шведские командующие адмирал Анкершерна и генерал Майдель пообещали друг другу через день встретиться на отбитом у русских Кроншлоте5.

Вторая попытка

Последовали дни затишья: шведы чинились и поднимали оставшиеся десантные лодки, а русские спешно довооружали батареи, так как им не хватало крупнокалиберных пушек и мортир. "Здесь довольно есть куражу или смельства, но есть токмо недостаток в способах", - писал Крюйс с фрегата Дефам у Кроншлота в Петербург Роману Брюсу6. Утром воскресенья 10 июня на кораблях обоих флотов прошел молебен, после которого началось новое сражение. Огонь открыли все три эскадры шведов, а их бомбардирские корабли при выгодном ветре выдвигались вперед, выстреливали бомбы, гранаты и зажигательные "каркасы", а затем отходили обратно к эскадре. Но днем поднялся сильный ветер, и волнение не позволило прицельно стрелять. Бомбы не долетали, перелетали, взрывались в воздухе над целями и в воде, поднимая столбы воды и выбрасывая "тысячи рыб", но серьезного ущерба русским кораблям и батареям не наносили. В Кроншлот попала лишь одна бомба, от взрыва которой сотрясся весь форт. Будь попаданий больше - кто знает, выстояла ли бы деревянная башня с гордым кайзер-флагом на флагштоке? Снова русские галеры контратаковали и попаданиями своих орудий заставили отступить бомбардирские корабли, а также корабли адмирала и вице-адмирала - ядра щелкали в борта, вверх летели щепки, так что шведы были вынуждены поспешно отбуксировать корабли подальше от берега с помощью шлюпок.

Как ни мешали волны шведам, обстрел был достаточно интенсивным, чтобы нанести повреждения кораблям и галерам, а потери среди солдат на кораблях и на острове составили 194 человека убитыми и ранеными7. Боевое крещение прошли и недавно сформированные роты морских солдат (предшественники Морского полка, сформированного позднее); некоторые из этих солдат по ранению получили отставку и вернулись в ямскую службу8.

После этого жаркого боя противник еще 10 дней заделывал пробоины и чинил порванный такелаж. Корабль шведского контр-адмирала Шпарра стоял напротив необорудованного лесистого берега Котлина, и Крюйс приказал скрытно разместить там батарею из пушек и мортир. 15 июня, когда шведские адмиралы собрались к Шпарру на обед под звуки труб и литавр, русская батарея неожиданно заговорила - бомбой сбили резную галерею флагмана и заставили снова спешно буксироваться из-под выстрелов шлюпками. Так Крюйс развлек петербургского обер-коменданта Романа Брюса, прибывшего на флот с визитом. Простояв до 21 июня в трех верстах от Котлина, шведы ушли, чтобы сгрузить раненых и погрузить новые силы и средства десанта. Тем временем шведский генерал Майдель безуспешно атаковал Петербург с выборгской стороны, а затем ушел к Шлиссельбургу9.

Третий бой

О том, что шведы снова явятся, Крюйс получил разведданные от финских рыбаков, поэтому продолжал укреплять оборону Котлина. К флоту присоединились два буера, вооруженные тремя трехпудовыми мортирами и превратившиеся в бомбардирские корабли, которых так не хватало в июньских боях10. На западной оконечности острова вместо прежней батареи на три пушки был возведен замкнутый "транжамент" и добавлены 12 шестифунтовых корабельных пушек с морскими артиллеристами и матросами. Батареей командовал лейтенант Гибсон11, пехоту численностью 2200 человек составляли полки полковников Толбухина и Островского, а также присланный в подкрепление из Петербурга полк Гамильтона12.

Предположения вице-адмирала подтвердились: побывав в Ревеле и отстоявшись у Березовых островов (современный город Приморск), шведы вернулись к Котлину рано утром 14 июля13 (25 июля по новому стилю) 1705 года. Согласно отчетному рисунку атаки из шведского архива их флот насчитывал 20 вымпелов: 8 линейных кораблей, 5 фрегатов, 2 бригантины, 2 бомбардирских судна, брандер, одно судно с провиантом и одно с боеприпасами14. Четыре корабля подошли к косе с юга, остальные 16 выстроились полукругом напротив косы с северной стороны и бомбардировали ее с 6 до 10 часов утра. Затем с кораблей на лодки и плоты погрузили десант и направили его к косе. Защитникам тем временем было приказано лежать на земле и за валами, чтобы избежать потерь при обстреле и скрыться до времени от глаз десанта; тем не менее потери от шведских ядер и бомб в тот день составили 29 убитыми и 50 ранеными, а часть батареи была сбита. Когда лодки шведов были на полпути от своей эскадры до русского берега, пушки Гибсона открыли огонь ядрами и картечью. Тем не менее, дойдя до прибрежной мели, шведы попрыгали в воду и направились к берегу. Однако рельеф дна оказался коварным - после мели под берегом последовала глубина, и шведам пришлось идти по горло в воде, а кому-то было с головой. Это непредвиденное обстоятельство окончательно расстроило побитые картечью силы десанта. Вставшим из укрытия и вышедшим из леса солдатам Толбухина и Островского осталось выловить из воды немногочисленных выживших и пленить 35 человек.

Разгромленный десант в беспорядке отступил на корабли. Следующей ночью шведский флот, обстрелянный с косы доставленными туда мортирами15, отошел от Котлина и больше так близко к нему не приближался. Победители собрали брошенные мушкеты, а также достали из воды и захоронили на острове до 500 тел. Корабли русского флота в сражении 14 июля участия не приняли.

Тактика русского флота

В боях 4-10 июня русские фрегаты и шнявы занимали стационарную позицию - каждый корабль встал на двух якорях ("на шпринге") бортом к противнику, чтобы максимально использовать силу бортовых залпов. Такую оборонительную тактику Крюйса можно объяснить неопытностью экипажей и неуверенностью вице-адмирала в том, что они смогут выполнить необходимые действия в маневренном бою. Однако преобладающий ветер с запада и северо-запада буквально нес шведские парусники на русские пушки, поэтому у российского флота не было ни необходимости, ни возможности контратаковать. По действиям Крюйса видно, что он прибегал к активной обороне и неоднократно использовал потенциал галер, не зависевших от направления ветра и имевших пусть немногочисленные, но крупнокалиберные пушки. Он отправлял галеры препятствовать высадке десанта и атаковать шведские бомбардирские суда, а после ухода неприятельского флота 19 августа галеры гнались за дозорным судном шведов16.

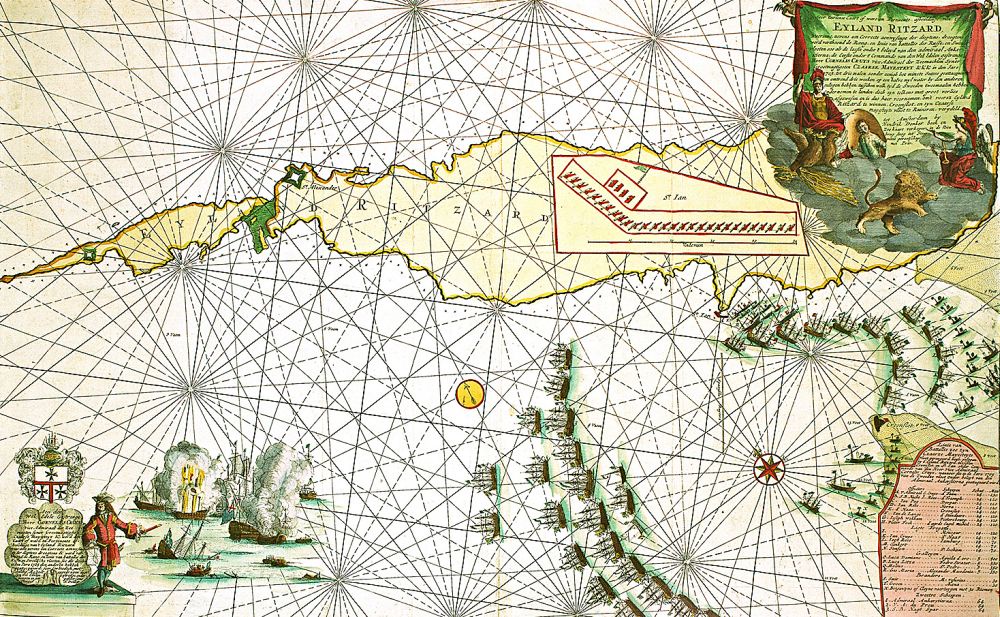

Сражения у острова Котлин в 1705 г. оказались хорошо представлены на картах. Рукописная карта, хранящаяся в Отделе рукописей Библиотеки академии наук17, наиболее подробно фиксирует состояние обороны Котлина в июле 1705 г. На ней показаны очертания батареи Толбухина на косе Западного Котлина, батареи южного, северного и восточного берегов, брустверы вдоль всей береговой линии, финские деревни, кладбище и остров, к которому волнами прибило тела шведского десанта. По-видимому, вариант этой карты Крюйс отправил в Амстердам своему знакомому издателю Гендрику Донкеру18. Донкер издал гравированную карту профессионально, но часть укреплений опустил, а другие оказались изображены схематично19. Во второй половине XIX века карту Донкера скопировали для изданий Н. Устрялова20 и Ф. Веселаго21, и эти упрощенные копии использовали последующие поколения исследователей.

Карта Донкера - редкий пример того, как визуальная пропаганда успехов петровского флота была создана не привычным для нас распоряжением царя, а частной инициативой вице-адмирала. Сам Корнелий Крюйс, несомненный победитель в этой оборонительной операции, по какой-то причине не удостоился награды от Петра, который в то лето был занят войной в Польше, Литве и Курляндии.

- 1. Krigsarkivet, Amiralitetskollegium, kansliet, E IIc:28.

- 2. Офицерские сказки первой четверти XVIII века. Гарнизонные войска. Сб. документов. Сост. К.В. Татарников. М., 2016. Т. 1. С. 785.

- 3. Материалы для истории русского флота (МИРФ). Т. 1. СПб, 1865. С. 59, 60, 89.

- 4. Там же. С. 62-78.

- 5. Там же. С. 92.

- 6. Там же. С. 78.

- 7. Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 4. Ч. 2. Приложения. СПб, 1863. С. 336.

- 8. РГАВМФ. Ф. 234. Канцелярия адмирала К. Крюйса. Оп. 1. Д. 4. Л. 21-25.

- 9. Устрялов Н.Г. Указ. соч. С. 337, 341, 342.

- 10. МИРФ. Т. 1. С. 79, 80, 89.

- 11. Самуэль Гибсон, принят на службу лейтенантом в 1704 г., произведен в капитан-лейтенанты в 1709 г., умер в 1710 г. (См.: Общий морской список. Ч. 1. СПб, 1885. С. 98).

- 12. Устрялов Н.Г. Указ. соч. С. 335.

- 13. МИРФ. Т. 1. С. 60, 61; Устрялов Н.Г. Указ. соч. С. 333, 334; Северная война 1700 - 1721 гг. Сб. док. М., 2009. Т. 1. 1700 - 1709. С. 251.

- 14. Krigsarkivet (Stockholm). Sveriges krig. N][ 11:98, 11:99.

- 15. МИРФ. Т. 1. С. 90.

- 16. Там же. С. 94.

- 17. Отдел рукописей Библиотеки Академии наук. Карт. осн. 756.

- 18. Юль Ю. Записки датского посланника в России при Петре Великом // Лавры Полтавы. М., 2001. С. 153, 154.

- 19. Donker, Hendrik. Seeschlacht bei der Insel Ritzard zwischen den Schweden und Russen, 1705 // Hessisches Staatsarchiv Marburg, WHK 10/20.

- 20. Карты, планы и снимки к четвертому тому истории царствования Петра Великого Н. Устрялова. СПб, 1863. С. 12-14, N 10.

- 21. Веселаго Ф.Ф. Очерки русской морской истории. СПб, 1875. Ч. 1. С. [677, 695].

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем