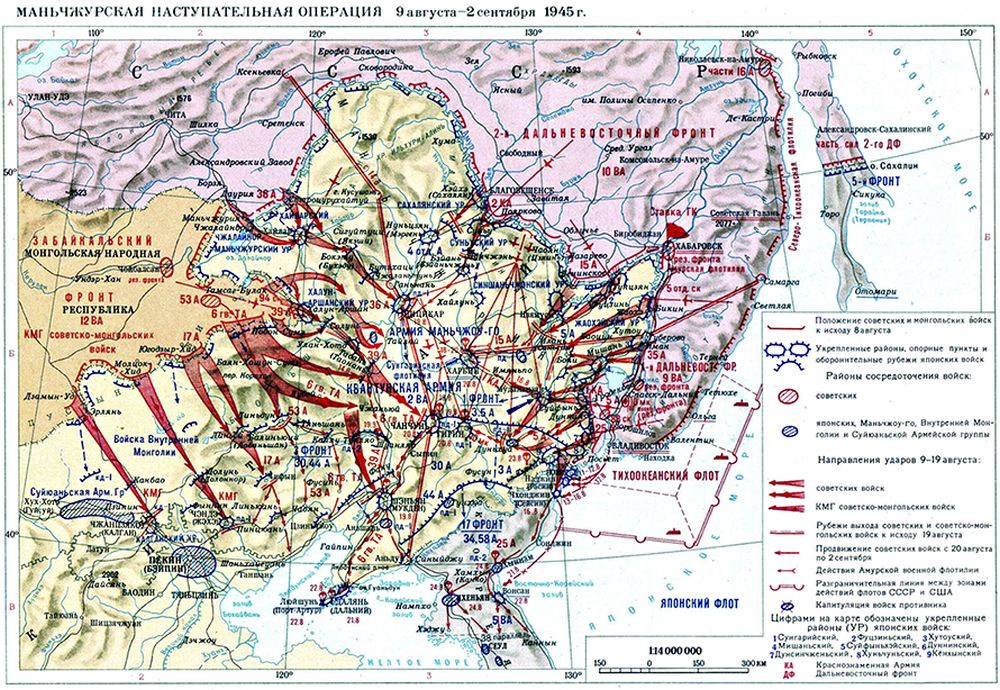

Когда 11 февраля 1945 года СССР обязался перед союзниками вступить через два-три месяца после окончания войны с Германией в войну с Японией, было уже ясно, что основным театром ее станет Северо-Восточный Китай - Маньчжурия. (Точнее, собственно Маньчжурия и примыкающие к ней с запада монгольские области Барга и Внутренняя Монголия*. Все они числились тогда в составе прояпонских марионеточных государств - Маньчжоу-Го и Внутренней Монголии.)

П. Судаков. Капитуляция Квантунской армии. 1948 год.

Эти территории граничили с СССР и союзной ему Монгольской Народной Республикой (МНР, Внешней Монголией), и в них дислоцировалась Квантунская армия японцев.

География замысла и математика исполнения

Замысел операции подсказала география: территория СССР и МНР окружала Маньчжурию с трех сторон. И если Забайкальский фронт ударит из Внешней Монголии на восток, а 1-й Дальневосточный из Приморья на запад, то основные силы Квантунской армии окажутся окружены в северной Маньчжурии. Разгрому их помогут рассекающие удары - армиями 2-го Дальневосточного фронта из Приамурья и 36-й из Забайкалья.

К августу 1945 года Квантунская армия была лишь бледной тенью той, что стояла в Маньчжурии в 1941-м. Почти все ее соединения убыли на острова Тихого океана воевать с американцами, а их место заняли вновь сформированные - плохо оснащенные и плохо сколоченные. У четырех дивизий Квантунской армии к августу боеспособность оценивалась в 60-80% нормальной, еще у четырех - в 35%, а у остальных четырнадцати дивизий и восьми бригад - всего в 15-20%1.

Однако советская разведка это падение качества не вскрыла. И штаб Забайкальского фронта в июне 1945 года оценивал будущие потери своих войск в 120 000 человек только за первый месяц войны2 (в действительности они составили, по официальным данным, лишь 8383 за всю войну, а все советские потери в войне с Японией - 36 456 человек3).

Забайкальские штабисты не до конца просчитали, кто придет на помощь дальневосточникам - четыре года несшим службу на голодном пайке ("360 грамм хлеба в день, жидкий суп - вода на воде, - никакого приварка"4), сохранявшим каски времен Хасана и Халхин-Гола и танки 30-х годов (Т-26, БТ-7 и даже БТ-5).

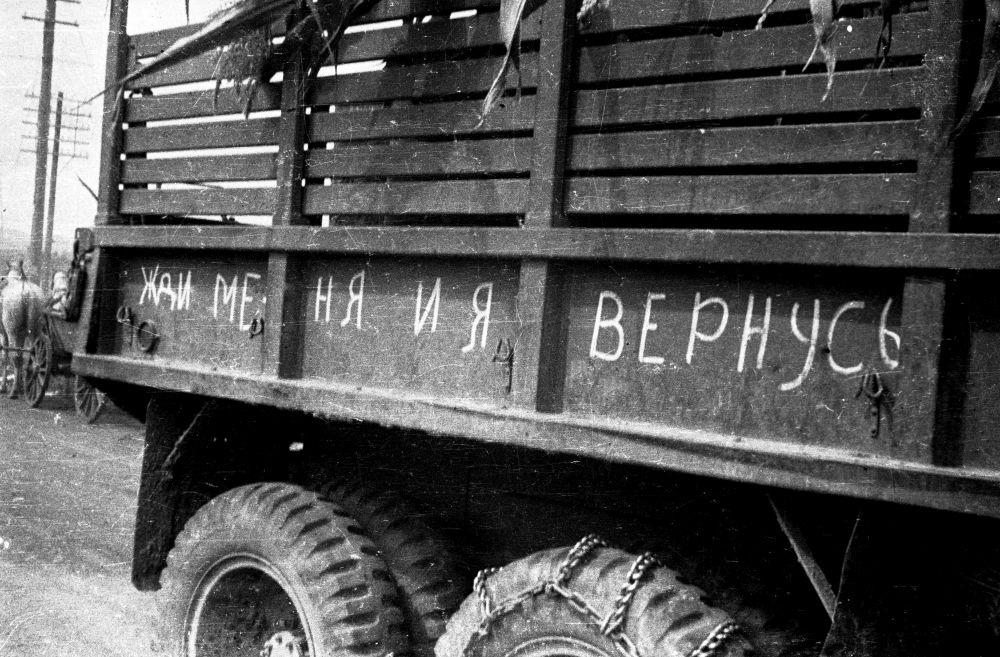

А прибудут - стальные войска, победившие Германию.

Где наша не пропадала

На Пограничненский и Халун-Аршанский укрепленные районы японцев нацелились соответственно 5-я (генерал-полковник Николай Крылов) и 39-я (генерал-полковник Иван Людников) армии - взломавшие недавно укрепрайоны в Восточной Пруссии.

Во Внешнюю Монголию, наступать через степи и хребет Большой Хинган, прибыли из Чехии 6-я гвардейская танковая (генерал-полковник танковых войск Андрей Кравченко) и 53-я (генерал-полковник Иван Манагаров) армии - прошедшие Южные Карпаты, венгерскую степь (Пушту), горы Баконь и Венский Лес.

Командовать Забайкальским фронтом прибыл Маршал Советского Союза Родион Малиновский - водивший войска в степях Новороссии, в Пуште, в Карпатах и Западно-Румынских горах. А 1-м Дальневосточным, в приморскую тайгу, - Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков - три года воевавший в лесах и болотах на Волхове и в Карелии.

Ну а дальневосточников перевели на норму питания N 1 - положенную войскам, ведущим боевые действия.

В ночь на 9 августа 1945 года советские войска перешли границу Маньчжоу-Го и Внутренней Монголии.

Забайкальский фронт: через раскаленную степь

Разведчики 36-й армии (генерал-лейтенант Александр Лучинский), переплыв на ленд-лизовских амфибиях "Форд-4" пограничную реку Аргунь, гранатами уничтожили японские заставы, - и 36-я двинулась по степям Барги на Хайлар. (Практически по маршруту отряда генерал-майора Н.А. Орлова - чьи забайкальские, уральские и терские казаки наступали здесь в июле 1900-го, в русско-китайскую войну 1900-1901 годов.)

А из Внешней Монголии устремилась вперед главная группировка Забайкальского фронта - 6-я гвардейская танковая и 39-я армии. За ними - 53-я, а правее их - 17-я.

"Помню минутную паузу перед самой границей. Потом мимо пролязгала "тридцатьчетверка" с включенными фарами, затормозила у сопки, за которой - Маньчжурия, и выстрелила из пушки. Это был сигнал. Тут же вся степь взревела сотнями моторов, озарившись сотнями фар - ослепительный огонь волнами заколыхался над равниной" (бывший сотрудник дивизионной газеты писатель Олег Смирнов)5.

Но до собственно Маньчжурии, до Большого Хингана, надо было еще преодолеть кому 50, а кому и 250 километров полупустынных степей Внутренней Монголии.

"Солнце в упор, тяжкая жара. Броня к полудню - натурально нагретая сковорода и пыль. Мало сказать, что "пыль столбом" - она текла по броне как вода, ручьями, и не было от нее спасения. Не помогали и защитные очки" (бывший командир танковой роты Виктор Елизаров)6.

Клубы пыли мешали ориентироваться. Выручали связные бипланы По-2 - показывавшие направлением полета, куда двигаться танкам.

Броня "обжигала даже сквозь одежду", "от перегрева и солнечных ударов начали выходить из строя стрелки, сидящие десантом на наших танках, а затем и члены экипажей" (бывший командир танковой роты Александр Фадин)7.

У пехотинцев от жары и усталости шла носом кровь.

"Есть ничего не хочется целый день, а пить хочется каждую секунду. В носу, во рту, в гортани и глотке все пересохло и саднит. Песок не только в сапогах, на гимнастерках, но и в волосах, ушах, на всем теле, он скрипит на зубах, режет глаза" (бывший командир артиллерийского дивизиона Петр Михин)8.

Но дневная норма воды в дивизии Михина (52-й стрелковой) - 0,7 литра. А в бригаде Елизарова (21-й гвардейской танковой) - 0,59...

Мочили водой пилотки - отжимая их при этом в ту же драгоценную канистру.

Головы артиллерийских коней защищали от солнца белыми полотенцами.

Забайкальский фронт: в ливень через горы

Но зато танкисты всего за двое суток дошли до Большого Хингана.

И - попали из огня да в полымя. Безводье сменилось потопом!

"...Над головой тяжелые тучи, лившие на нас ежеминутно сотни литров воды; воздух перенасыщен выхлопными газами, тяжело было дышать" (бывший командир танкового батальона Дмитрий Лоза)10.

"Гусеницы соскальзывали с мокрого камня, бессильно прокручивались в жидкой грязи" (Александр Фадин)11... Даже Т-34-85 были вынуждены брать подъем с разбега; их и самоходки СУ-76 сцепляли буксирными тросами по три - чтобы первая машина могла, взобравшись на перевал, помочь двум другим. Грузовики толкали руками...

Вместо дорог - узкие тропы. Они круто изгибаются, а ведь даже у 76-мм пушки ЗИС-3 длина шесть метров, а еще передок и три уноса (пары) коней - целый поезд!

"...Пришлось кое-где выпрягать коней, на руках катить орудия, заносить над пропастью стволы и станины, держать их плечами, на веревках, прикрепленных к вбитым в скалы крючьям. Подтягивали и машины. И дорогу приходилось расширять, и крутой уступ скалывать. [...] Мук и страхов натерпелись вдоволь!" (Петр Михин)12.

Натерпелись и при спуске с перевалов. Крутизна восточных склонов хребта доходила до 45-50 градусов, а "влажность была такой, что, казалось, вот-вот просто захлебнешься. Все дороги развезло, жидкой грязи по колено, скользко, склизко - с Хингана спускались, словно с ледяных гор" (бывший разведчик Григорий Калачев)13.

Теперь уже второй и третий танки в сцепке помогали первому - притормаживая, они не давали ему разгоняться. Пушки спускали на тросах, прикрепленных к "мертвым якорям" из тех же сцепленных танков, страхуя все теми же солдатскими руками...

1-й Дальневосточный фронт: танки грязи не боятся

В полосе 1-го Дальневосточного фронта ливень с грозой хлынул уже в ночь на 9 августа - и сильно помог наступавшим.

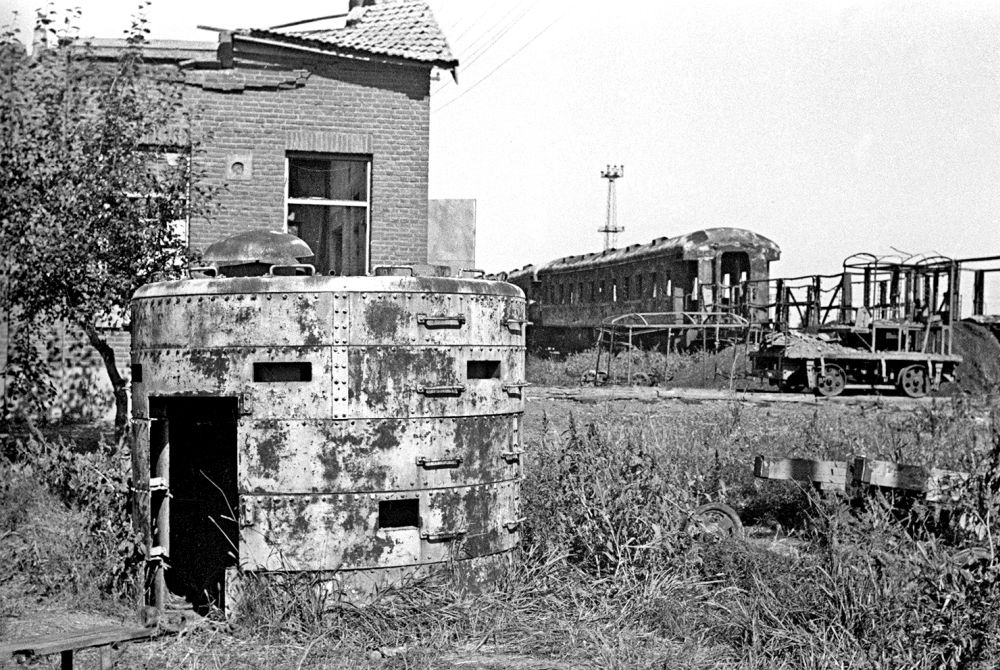

Ведь путь в Маньчжурию из Приморья преграждали не только лесистые Восточно-Маньчжурские горы. Укрепленные районы врага здесь располагались чаще, чем в полосе Забайкальского фронта, - и ближе к границе.

Но пелена дождя ослепила гарнизоны японских дотов. И позволила частям 5-й армии пройти между узлами сопротивления Пограничненского укрепрайона, не тратя времени на артподготовку.

А там были "скалы, утыканные орудиями и казематами. Дорога вилась между сопок, единственная, по бокам торчали страшные сопки - Офицерская и Верблюд, и взять их было нельзя, можно было только накрыть огнем, и еще "тридцатьчетверки" наезжали брюхами на амбразуры и прикрывали войско, которое проскакивало по серпантину" (бывший переводчик управления контрразведки "Смерш" фронта писатель Михаил Анчаров)14.

Точно так же - под шум ливня - ворвалась в Дуннинский укрепрайон 25-я армия (генерал-полковник Иван Чистяков). "Наше нападение было абсолютно неожиданным для японцев, мы застали их врасплох, они даже не успели вызвать подкрепление" (бывший командир огневого взвода Владимир Апанасевич)15.

Оставленные в тылу доты потом блокировали и взорвали саперы либо подавили самоходки ИСУ-152, штурмовики Ил-2 и бомбардировщики Ил-4. "Окрестные горы были в черном дыму [...] Наша авиация буквально висела над этими горами и бомбила укрепрайон" (бывший радист Виктор Косолапов)16.

А главные силы 1-й Краснознаменной армии (генерал-полковник Афанасий Белобородов) прошли между укрепрайонами.

Через горы и девственный лес, без дорог. (В 1936-м за это предлагали выдавать усиленный паек - с шоколадом и мясорастительными консервами.)

Впереди, по семи маршрутам, шла инженерная разведка.

"...Тьма кромешная, проливной дождь, крутые скользкие склоны перемежаются болотами, вокруг заваленный буреломом и переплетенный лианами лес, ориентиров, естественно, никаких, кроме намагниченной стрелки компаса. [...] И саперы в полной тьме, где и впереди идущего-то различишь только при вспышке молнии, входят в болото, вязнут в нем, выбираются оттуда, и так повторяется много раз, пока найдут подходящий брод или обходной путь и, затесывая крупные деревья, обозначат полтора-два километра будущего колонного пути" (Афанасий Белобородов)17.

Шедшие следом саперные батальоны и танки Т-34-85 и Т-26 валили деревья; бойцы всех родов войск растаскивали стволы в стороны, настилали в топких местах бревенчатые гати, - и получались "колонные пути" 5-метровой ширины.

Обошли укрепрайон и главные силы 35-й армии (генерал-лейтенант Никанор Захватаев). Через затопленную дождем низменность, кое-где по пояс, по грудь в воде...

2-й Дальневосточный фронт: через Амур и Малый Хинган

Войска 2-го Дальневосточного фронта (генерал армии Максим Пуркаев) вторглись в Маньчжурию с севера, из Приамурья.

Через разлившийся после дождей Амур большую их часть переправила Краснознаменная Амурская флотилия (контр-адмирал Неон Антонов). Ее же корабли вошли в Сунгари и двинулись в авангарде 15-й армии (генерал-лейтенант Степан Мамонов) - наступавшей вдоль этой реки на Харбин. Повторяя путь сибирских стрелков и линейцев из отряда генерал-майора В.В. Сахарова - прошедших здесь в июле 1900-го...

Из-за все тех же августовских ливней - приносимых с океана муссонами - Сунгари "вышла из берегов и разлилась на многие километры, да так, что основного судового хода распознать было невозможно. [...] На всем протяжении Сунгари плыли тысячи бревен, которые в любой момент могли повредить не только гребные винты, но и корпуса кораблей" (бывший командир отряда бронекатеров Виктор Дорошенко)18.

Под городом Фугдин вновь ударили 120-мм, 130-мм и 152-мм орудия знаменитых амурских мониторов "Ленин", "Сун-Ят-сен", "Свердлов", "Красный Восток" и "Дальневосточный комсомолец". Тех, что в октябре 1929-го, во время конфликта на КВЖД, разгромили здесь же, на Сунгари, флотилию маньчжурского диктатора Чжан Сюэляна.

И при помощи амурцев пал Фугдинский укрепрайон.

Вместе с амурцами 15-я двинулась дальше, на Харбин.

А 2-я Краснознаменная армия (генерал-лейтенант танковых войск Макар Терёхин) перевалила, форсировав Амур, через хребет Малый Хинган. Частью сил - от Сахаляна на Мэргэнь, по маршруту отряда генерал-майора П.К. фон Ренненкампфа, чьи забайкальские и амурские казаки громили здесь в июле и августе 1900-го китайские войска...

Камни преткновения - Муданьцзян и Хайлар

Стремительность удара главных сил Забайкальского фронта не позволила командующему Квантунской армией генералу армии Отодзо Ямада - чьи силы были разбросаны на огромном пространстве - организовать оборону за Большим Хинганом. Доты Халун-Аршанского укрепрайона и контратаки отступивших из него войск отвлекли лишь часть сил 39-й армии. А танковая, 17-я и 53-я сопротивления почти не встречали.

Но вот части сил 36-й пришлось до 18 августа - когда соседи справа прорвались уже в сердце Маньчжурии - вести тяжелые бои за расположенный еще перед Хинганом, в Барге, Хайларский укрепрайон.

"Часов в пять вечера батальон самураев-смертников - с мечами наголо, в расстегнутых кителях с закатанными рукавами - с криками "Банзай!" бросился в психическую атаку. [...] Раненые самураи делали харакири, но в плен не сдавались" (бывший артиллерийский разведчик Даши Иринчеев)19.

А ударную группировку 1-го Дальневосточного - 1-ю Краснознаменную и 5-ю армии - враг сумел задержать под городом Муданьцзян. На той же реке Муданьцзян, что и сибирских стрелков, забайкальских казаков и приморских драгун генерал-майора Н.М. Чичагова в июле-августе 1900-го (когда врагом были китайцы)...

"Бьет японская артиллерия, бьет наша, атакуют с воздуха девятки штурмовиков - "илов", горят на склонах сопок посевы. [...] Жарко и в прямом смысле, и в переносном. Грохот такой, что уши закладывает. Не слышно даже, как свистят, подлетая к земле, японские мины" (бывший командующий армией Афанасий Белобородов)20.

"[...] От зениток нашим доставалось - дырки в фанере и перкали, само собой, это ерунда, но приходилось ремонтировать и радиаторы, а на Ил-2 они были упрятаны внутри бронекорпуса, который не каждый снаряд или осколок пробить мог, значит, серьезно самураи огрызались. [...] Огонь был такой, что уходить пришлось "ниже бреющего"" (бывший авиамеханик Алтай Дадуев)21...

Подступы к Муданьцзяну кишели смертниками в белых рубахах, с белыми повязками с иероглифами на голове. Стоически выжидавшими - в окопе-ячейке, в придорожном кювете, за бугром - удобного момента, чтобы подтянуть на веревке под гусеницу танка ящик с миной или подсунуть мину на бамбуковом шесте. А "под станцией Мадаоши мы насчитали до двухсот смертников, которые, обвязавшись сумками с толом и ручными гранатами, ползали по полю в зарослях густого гаоляна и бросались под наши танки" (бывший командующий фронтом Кирилл Мерецков)22.

13 августа ворвавшимся было в Муданьцзян частям 1-й Краснознаменной пришлось даже оставить город. Он пал лишь 16-го.

Большую часть своих кровавых потерь в августе 45-го войска 1-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов понесли именно там, под Муданьцзяном и Хайларом...

Забайкальский фронт и Тихоокеанский флот: в сердце Маньчжурии и в Корею

Но 6-я гвардейская танковая уже 12 августа (а 13-го - и 39-я, и 17-я) спустились с Большого Хингана на Центрально-Маньчжурскую равнину, в собственно Маньчжурию - в тыл главным силам Квантунской армии.

Стало ясно, что отвести их (как планировали) в Южную Маньчжурию и создать там сплошной фронт обороны уже не удастся. Тем более что 25-я армия 1-го Дальневосточного частью сил вошла в Корею - отсекая Квантунскую армию от коммуникаций, связывавших ее с Японией.

В этом ей помог Тихоокеанский флот - высадивший 11-13 августа десанты в портах восточного побережья Кореи. Юки и Расином (ныне это Унги и Начжин) удалось овладеть без боя - а вот за Сейсин (Чхончжин) флотскому разведотряду и морской пехоте пришлось 13-16 августа вести тяжелейшие бои. Поддерживавшим их огнем сторожевому кораблю "Метель", фрегату "ЭК-2" и тральщику "АМ-278" довелось подавлять и батареи в порту, и позиции на окрестных высотах, и бронепоезда.

"На главной улице группа наших бойцов вместе с корейцами отрывала большую братскую могилу. Отовсюду собирали наших погибших воинов" (бывший командующий операцией по высадке в Сейсине генерал-лейтенант Сергей Кабанов).23

В собственно Маньчжурию вышли и передовые части 36-й армии - не останавливавшиеся под Хайларом.

"[...] Стали подходить к Хингану, а там укрепленная линия через этот Хинган. Доты стояли примерно 20-30 метров друг от друга, в шахматном порядке.

Мы начали подрывать эти доты, но они упорно сопротивлялись"; наконец, "все вроде затихло" (бывший разведчик Александр Размахнин)24...

14 августа император Хирохито согласился на капитуляцию Японии. Однако приказа сложить оружие Квантунская армия не получила.

И главные силы Забайкальского фронта продолжили наступление - теперь уже в Южную Маньчжурию, на Чаньчунь, Мукден и к побережью Желтого моря.

Горючее танковой армии доставляли по воздуху. "Дугласы" (Ли-2 и Си-47) садились прямо на окрестные поля.

Забайкальский фронт: к Желтому морю

Августовские муссоны продолжали заливать Маньчжурию дождями.

"Все вокруг залито водой, распутица страшенная, даже танки вязнут в непролазной грязи. [...] Дышится тяжело - испарения, воздух волглый" (бывший сотрудник дивизионной газеты, писатель Олег Смирнов)25.

За городом Тунляо дожди затопили всю местность, - но танки пошли по железнодорожной насыпи: Т-34-85 по шпалам, а ленд-лизовские "Шерманы" (М4А2(76)W HVSS) с их более широкими гусеницами - одной гусеницей по шпалам, а другой по гравию насыпи, накренившись. Сильно трясло, у "тридцатьчетверок" быстрее изнашивались гусеницы, у "Шерманов" начинала сдавать подвеска, - но так шли кто 100, а кто и 200 километров, до самого Мукдена...

Время от времени колонны атаковали летчики-камикадзе - те, кого не успели перехватить Ла-5, Ла-7, Як-9 и ленд-лизовские "Кингкобры" (Р-63). Но у них уже не было бомб и почти не оставалось бензина в баках, - а врезаясь в 33,6-тонный "Шерман" без взрыва, одномоторный самолет танк даже не останавливал...

И 17 августа приказ капитулировать отдал и генерал Ямада.

Чтобы ускорить выполнение приказа, 18-19 августа в Харбине, Гирине, Чаньчуне и Мукдене были высажены с "дугласов" воздушные десанты.

"До Гирина оставалось 50 км. Мы стали более собранными, и каждый был готов драться до последнего дыхания, ибо помощь могла прийти сюда только на следующий день. Еще гудели самолеты, а десантники выскакивали и бежали на заранее намеченные рубежи по захвату аэродрома" (бывший помначштаба инженерных войск фронта Дмитрий Крутских)26.

И штабы, и войска, находившиеся в основных центрах Маньчжурии, капитулировали не на бумаге, а в действительности...

А 22 августа десанты высадили в Порт-Артуре и в соседнем Даляне (построенном в 1898-1903 годах русскими городе Дальний). А 24-го в навсегда памятный по 1904 году Порт-Артур вошли переброшенные по железной дороге танки 6-й гвардейской танковой армии.

"Наши девушки-медики сплели громадный венок из цветов: его расположили на танке и затем возложили на могилу погибших [...] русских солдат на кладбище городка" (бывший командир танковой роты Виктор Елизаров)27.

Впереди расстилалось Желтое море. "На берегу мы оставили танк как памятник" (бывший минер Степан Федотов)28.

Забайкальский фронт: через пустыню к Великой Китайской стене

Тем временем на правом фланге Забайкальского фронта продвигалась через Внутреннюю Монголию советско-монгольская конно-механизированная группа (КМГ) генерал-лейтенанта Иссы Плиева. Водившего такую КМГ - из кавалерийских, танковых, механизированных и артиллерийских частей и соединений - еще в Северном Причерноморье и Венгрии...

Задачей КМГ было прикрыть правый фланг фронта от ударов японских войск из "застенного Китая". (То есть из собственно Китая, отделенного от Маньчжурии и Внутренней Монголии Великой Китайской стеной). И от квазирегулярных "дивизий" японского вассала, диктатора Внутренней Монголии князя Дэвана.

Попытки этих "дивизий" атаковать плиевцев без труда пресекли артиллеристы и истребители - рассеявшие орду пушечно-пулеметным огнем и ревом моторов (от которого приходили в исступление монгольские лошади).

Но оставался другой враг - где щебнистая, где песчаная пустыня Гоби. Правая колонна Плиева шла по торговому тракту на Калган - с XVIII века связывавшему Китай с русским Забайкальем, - но и там галька бросала мотоциклы "из стороны в сторону, выбивала из рук руль" так, что "после часа такой езды руки немели от напряжения". А мотопехоту в кузовах грузовиков "тряска изматывала до колик в животе".

Ну, а левая колонна - наступавшая через Долоннор на Жэхэ - продиралась через такие места, что "машины по ступицу зарывались в песок, и люди, обливаясь потом, вытаскивали их на руках". А перегревавшиеся моторы "теряли мощность и "съедали" по три-четыре нормы" горючего...

А за песками - Большой Хинган.

А перед самой Великой стеной - Калганский укрепрайон.

Но это был уже 1945 год - "никаких атак в лоб и напролом. Наступление только через "мертвые зоны", стыки и фланги. Блокировка дотов и дзотов и уничтожение их огнем прямой наводки. Обходы и охваты опорных пунктов с флангов и с тыла. И все это решительно и стремительно" (бывший командующий КМГ Исса Плиев)29.

И 20 августа плиевцы вошли в "застенный Китай"! И двинулись на Пекин.

Правда, тут же были остановлены - район Пекина уже контролировали китайцы.

2-й Дальневосточный фронт: на Южный Сахалин и Курильские острова

Вполне обозначившийся уже 10 августа успех в Маньчжурии позволил начать отвоевывать Южный Сахалин - отторгнутый японцами в 1905 году.

И 11 августа части 16-й армии (генерал-майор Леонтий Черемисов) 2-го Дальневосточного фронта перешли широкую просеку в тайге - проложенную по 50-й параллели, по границе русского и японского Сахалина.

Дорогу, ведущую на юг, по Тымь-Поронайскому долу, простреливали с окружавших дол сопок доты и дзоты Котонского укрепрайона. Но подразделения 79-й стрелковой дивизии обошли их через болота и взяли атакой с тыла либо блокировали...

Поддерживая наступление 79-й, Северная Тихоокеанская флотилия высадила десанты на западном, а затем и на южном берегу Сахалина. Порт Торо (ныне Шахтерск) заняли без боя, а вот в Маока (ныне Холмск) пришлось пришвартовываться под огнем и два дня драться за порт при поддержке корабельной артиллерии...

В Отомари (ныне Корсаков) шли в шторм - не позволивший провести по маршруту, в проливе Лаперуза, контрольное траление. Размах качки с борта на борт превышал 40 градусов - при том, что остойчивость кораблей, принявших на верхнюю палубу десант с тяжелым вооружением, была понижена! "Порой корабль подолгу задерживался в накрененном положении и, казалось, в следующее мгновение произойдет переворот (оверкиль)" (бывший командир боевой части тральщика Анатолий Шмелев)30.

Зато японцы - не ожидавшие высадки в такую погоду - были захвачены врасплох.

25 августа их войска на Южном Сахалине капитулировали.

...Высаживаться на Курилы изначально не планировали, но Сталина встревожила информация о возможном занятии островов американцами. Поэтому высадку 18 августа на самый северный (и самый укрепленный) остров гряды - Шумшу - организовывали и проводили наспех.

Подходы к местам высадки не разведали - и десантники прыгали в воду глубиной до двух метров за 150-200 метров от берега... Остров не блокировали - позволив врагу получать подкрепления с соседнего Парамушира... Артиллерию из-за отсутствия причалов выгрузить так и не смогли, и атаки танков отражали как в 41-м - противотанковыми ружьями и гранатами... С воздуха десант поддержали лишь шесть "Кингкобр" (именно столько летчиков дислоцированной на Камчатке авиадивизии успели переучиться на Р-63 с допотопных И-16)...

Только 22-го капитулировал Шумшу. Но прочие Курильские острова заняли в 20-х числах августа без боя - высадив где морские, а где и воздушные, с летающих лодок "Каталина", десанты и приняв капитуляцию японцев.

Отдельные японские доты в Маньчжурии держались до конца - но 2 сентября в Токийской бухте был подписан наконец акт о капитуляции Японии.

- Эх, закончилась война

- Мировая,

- Жизнь пойдет теперь, жена,

- Мировая!31

* Сейчас Барга считается частью Внутренней Монголии (хотя до 1911 года это была часть Внешней - Халхи).

- 1. Подсчитано по: Соколов Б.В. Маршал Малиновский. М., 2016. С. 581-583.

- 2. См.: Там же. С. 574.

- 3. Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М., 1993. С. 222-223. Это общие потери (погибшими, пропавшими без вести, ранеными и заболевшими).

- 4. Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура. М., 2005. С. 325-326.

- 5. Там же. С. 327.

- 6. Елизаров В.П. Фронтовые будни // От солдата до генерала. Воспоминания о войне. Т. 2. М., 2003. С. 110.

- 7. Я дрался с самураями. С. 303.

- 8. Михин П.А. "Артиллеристы, Сталин дал приказ!" М., 2006. С. 445.

- 9. Там же. С. 442; Елизаров В.П. Указ. соч. С. 109.

- 10. Лоза Д.Ф. Сказ о танках "Шерман". СПб., 2001. С. 42.

- 11. Я дрался с самураями. С. 304.

- 12. Михин П.А. Указ. соч. С. 458.

- 13. Там же. С. 340.

- 14. Анчаров М.Л. Этот синий апрель... // Москва. 1967. N 5. С. 52.

- 15. Апанасевич В.И. В конце Второй мировой // От солдата до генерала. Воспоминания о войне. Т. 9. М., 2008. С. 21.

- 16. Я дрался с самураями. С. 349.

- 17. Белобородов А.П. Прорыв на Харбин. М., 1982. С. 93-94.

- 18. Цит. по: Я дрался с самураями. С. 371.

- 19. Там же. С. 359-360.

- 20. Белобородов А.П. Указ. соч. С. 141.

- 21. Вахрушев С. Дальневосточные этюды. Капитан авиационно-технической службы Алтай Яковлевич Дадуев // Авиамастер. 2006. N 5. С. 6.

- 22. Мерецков К.А. На службе народу. М., 1983. С. 408.

- 23. Кабанов С.И. Поле боя - берег. М., 1977. С. 338.

- 24. Размахнин А.М. Разведчик на Японской // От солдата до генерала. Воспоминания о войне. Т. 13. М., 2010. С. 318.

- 25. Я дрался с самураями. С. 331.

- 26. Крутских Д.А. Приказ: командирам не спать, солдатам спать посменно... // От солдата до генерала. Воспоминания о войне. Т. 3. М., 2003. С. 231.

- 27. Елизаров В.П. Указ. соч. С. 112.

- 28. Федотов С.Ф. В мае 45-го // От солдата до генерала. Воспоминания о войне. Т. 6. М., 2005. С. 361.

- 29. Плиев И.А. Через Гоби и Хинган. М., 1965. С. 62, 59, 71, 96.

- 30. Шмелев А.А. На Тихом океане // От солдата до генерала. Воспоминания о войне. Т. 6. М., 2005. С. 394.

- 31. Смирнов Л. Баллада о солдате // "Юность". Избранное. Х. 1955-1965. М., 1965. С. 746.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем