В 1918 году многие школы РСФСР перешли на совместное обучение мальчиков и девочек. Это вызвало немало разногласий в обществе. Многие консерваторы упрекали большевиков в развращении учащейся молодежи. Некоторые критики не без основания полагали, что совместное обучение должно начинаться постепенно с младшего возраста, но не с внезапного смешения разнополых подростков в переходном возрасте в эпоху тотального падения нравов в стране. Впрочем, совместное обучение учащихся обоего пола четко вписывалось в контекст феминистской политики большевиков.

из архива журнала "Родина"

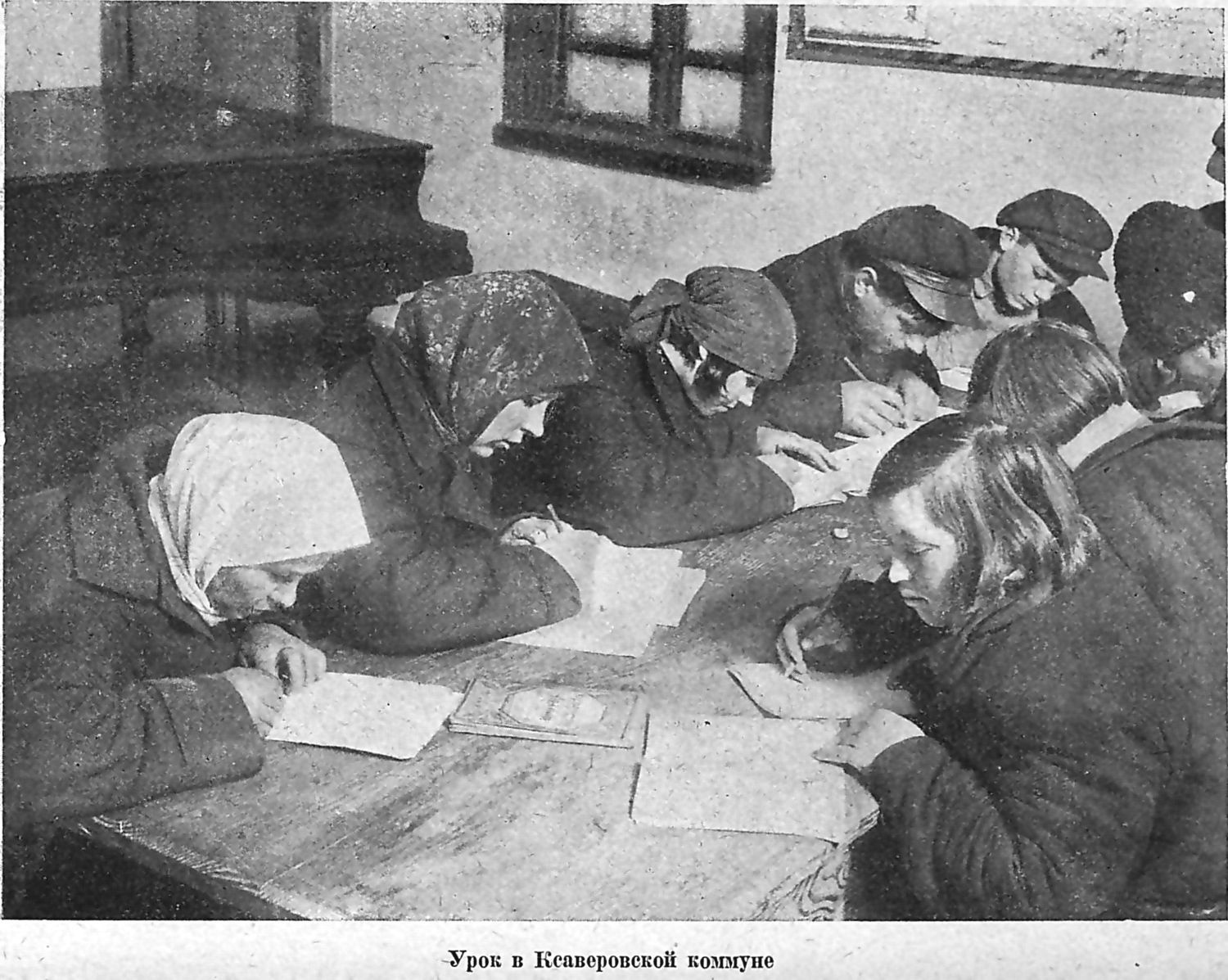

В школе. 1920-е.

Доктор Л. М. Василевский видел в совместном обучении и воспитании школьников обоего пола одну из важных мер профилактики проституции.

Он отмечал, что польза совместного воспитания состоит в том, что "дети с первых же шагов своей сознательной жизни начинают видеть друг в друге, без различия пола, равных себе товарищей в занятиях и играх: это воспитывает в них чувство солидарности, сознания товарищества и братства... девочка перестает быть для мальчика какой-то загадкой, которая именно в силу своей непонятности впоследствии чрезмерно привлекает его.

Уменьшается и сглаживается преувеличенное чувство стыдливости между полами, из которого слишком рано развивается половое влечение... От взаимного общения, от пребывания в течение долгих лет на одной скамье и в кругу одних и тех же интересов выигрывают и мальчики, и девочки: у первых смягчается чрезмерная склонность к проказам, иногда к грубым и опасным, а у вторых прививается известная энергия и самостоятельность". Несмотря на некоторый утопизм известного специалиста в области социальной гигиены, наивно полагавшего, что "по-товарищески" воспитанные юноши не пойдут к проституткам, а "самостоятельные" девушки не выйдут на панель, в целом он достаточно верно подметил основные преимущества совместного обучения.

М. М. Рубинштейн после обработки 129 автобиографических записей студентов об их переходе от детства к отрочеству заключил, что явно выраженное половое возбуждение в этот период испытывали 11,2% мальчиков и 1,5% девочек. Значительно более ощутимыми у них были психические переживания. Сильно ощущалась потребность в дружбе и понимании (61,2% и 67,5% соответственно), любовных увлечениях (30,4% и 67,5%), мечтах об идеальной любви (3,2% и 22,5%). В то же время страх перед противоположным полом испытывали всего 4,6% мальчиков и 10,5% девочек.

Смутное стремление к другому полу испытывали 8%, прямое стремление - 32% мальчиков, тогда как среди девочек эти тенденции были прямо противоположными: 68,5% и 3% соответственно. Еще более резкая разница между полами наблюдалась в физиологическом стремлении к одному человеку и романтическом обожании другого. Среди мальчиков таковых обнаружилось 46,4%, а среди девочек - всего 1,5%. Мечты о будущих собственных детях, не свойственные никому из ребят, будоражили сердца 9% девочек.

Известны две наиболее распространенные модели введения совместного обучения - "петроградская" и "московская".

Смысл первой состоял в том, что в старших группах открывался свободный доступ мальчикам в женские учебные заведения, соответственно девочкам - в мужские; в младшие группы дети обоего пола принимались поровну. Более жесткая "московская" модель заключалась в том, что мужская и женская гимназии разделялись пополам и затем из двух смешанных половин образовывалась новая совместная школа. В. Сергеев, дочь которого училась тогда в одной из бывших гимназий, отмечал, что в лучшие женские гимназии перевели мальчиков из "самых худших, самых распущенных" мужских училищ.

Мальчики стали негативно влиять на дисциплину в школе: курили с младших классов, дрались, грубили учителям"1.

Педологи действительно отмечали у юного поколения 1920-х годов повышенное сексуальное возбуждение, раннее (с 5-6-летнего возраста) проявление полового любопытства, распространенное употребление циничных слов, жестов, рисунков, стихотворений и песен. Однако следует отметить, что ранний половой интерес встречался у детей и подростков и прежде. Каждый пятый студент и каждая десятая студентка, обследованные доктором Д. И. Лассом, признались, что первую осведомленность о половом процессе получили в возрасте до 10 лет, то есть до революции 1917 года. К 15 годам уже 70 процентов студентов и 60 процентов студенток были осведомлены о сексуальной жизни и соответственно 70,4 и 46,6 понимали сущность полового акта.

Мальчикам в большей степени было присуще прямое проявление сексуальности, девочкам - косвенное, скрытое. Последних мало интересовал коитус сам по себе, о чем можно судить по откровениям девушек, испытывавших сильные психические переживания и романтические фантазии: "Желание ласки, поцелуев, прижаться, чтобы сжал до боли сильно, но не было совершенно желания полового акта"; "африканские страсти не одолевали меня: я любила чисто и трогательно. Не зная и не желая мужчину, я говорила: "Зачем тебе нужно мое тело?"; "я не прощаю себе этого (поцелуя и объятий. - А. Р.)... какая я скверная, гадкая!"; "я чувствую, как рождается во мне женщина. Иногда мне бывает трудно от напора желаний, но желания не грязные, а здоровые - чувство просыпающейся женщины"; "какое прекрасное время этот переход из девочки в женщину... душу охватывает смутное желание, какое-то брожение. Тут нет ничего определенного, просто нарастание силы... А если ей хочется половой жизни, то ей это кажется: просто в это время нет чуткого подхода, а силы напирают и обращаются они, куда не нужно"; "я влюблена в Д., именно не люблю его, как женщина, а влюблена, как гимназисточка"2.

"Переболев" проявлениями "основного инстинкта", повзрослевший дореволюционный гимназист входил в относительно стабильное общество, где существовали определенная (преимущественно пуританская) сексуальная этика и социальный контроль, система социально-нравственных норм и санкций. В период же динамичной социальной трансформации 1920-х годов многие советские школьники оказались лишенными каких бы то ни было нравственных ориентиров.

Если в этических представлениях гимназической молодежи быстрая половая близость без любви расценивалась как разврат, а нравственной нормой считалось ухаживание за барышней, выражавшееся в том, чтобы дарить ей цветы, подавать пальто, поднимать оброненный платочек, писать или читать ей стихи, то социальная революция эти "отжившие" моральные нормы быстро превратила в аномалии.

По нормам пролетарской нравственности "мещанским развратом" в школах городских окраин стало считаться "слюнявое" ухаживание, но не свободный от всякой любовной "черемухи" физиологический половой акт. Достаточно красноречиво по этому поводу высказался один из персонажей рассказа П. Романова "Суд над пионером": "Если она тебе нужна для физических сношений, ты мог честно, по-товарищески, заявить ей об этом, а не развращать подниманием платочков и мешки вместо нее не носить... Любовью пусть занимаются и стихи пишут нэпманские сынки, а с нас довольно здоровой потребности, для удовлетворения которой мы не пойдем к проституткам, потому что у нас есть товарищи... Лучше хулиганом быть, чем любовь разводить". Точно и глубоко подметил перемены в психологии школьников один из педагогов: "Молодежь живет сейчас гораздо больше... действием, чем внутренними переживаниями. Копанья в себе, самоанализа, рефлексов сейчас почти не встречаешь. Нет и любовных драм. Они влюбляются, конечно... Но все эти отношения как-то упростились, стали площе - я боюсь сказать: низменнее. При постоянном общении молодежи в школе юноши и девушки легче сходятся. Дружба на школьной скамье то и дело переходит в любовь, молодую, пылкую. Но наряду с этим исчезли или почти исчезли какие бы то ни было внешние и внутренние рамки: свободно сходятся, свободно и расходятся. Забота при этом одна: чтобы не было детей. Самые юные умеют уже все это "регулировать"3.

Несомненно, сексуальная революция 1920-х годов и переход к совместному обучению привнесли в школу определенные черты полового раскрепощения по сравнению с дореволюционной школой. По данным доктора В. Гориневского, большинство молодых людей в те годы сексуальный дебют имели в старшем школьном возрасте - 15-17 лет. Среди обследованных студентов начало половой жизни в возрасте до 15-16 лет зафиксировано, по различным данным, у 15-33 процентов.

Примерно 5 процентов студентов начали ее значительно раньше - до 12 лет. Однако эти данные никоим образом не подтверждают "развращающую" роль совместного обучения. Школа двадцатых годов в этом отношении заметно отличалась от других институтов социализации - "улицы", семьи и детского дома, в рамках которых подросток проводил больше времени и где на него воздействовали более негативные факторы полового формирования.

А. Б. Залкинд справедливо отмечал, что "улица" (беспризорность. - А. Р.) формировала количественно обильную сексуальность, но качественно неглубокую; ультрасемейная среда с замкнутым бытом создавала почву для болезненной, максимально углубленной и усложненной половой социализации; детский дом стимулировал половую подражательность.

На этом фоне школа была как бы нейтральна в сексуальной жизни подростка: "Судьбы детской сексуальности, как плохие, так и хорошие, решаются на внешкольном, послешкольном, каком угодно фронте (улица, семья, кино и т. д.), но не в самой школе... Так как обстановка школы не располагает к уединению... к углубленной романтике, к флирту, к работе половой фантазии (некогда, негде, все на виду), поэтому в школе проявляются лишь частные оттенки сексуальности, начало же ее и завершение в целом развертываются вне школы. Пожалуй, школа является свидетельницей повышенного сексуального романтизма, так как дети, мало сближавшиеся друг с другом, конкретные связи заменяют работой воображения".

Более остро проблема сексуальных "шалостей" стояла в школах интернатного типа и в школах крестьянской молодежи, где дети не только учились, но и жили. Там не считалось экстраординарным явлением потеря девочками невинности в 10-11 лет. В одной из коммун примерно половина учащихся пионеров жила активной половой жизнью. В люберецком детском городке мальчики предъявили девочкам ультиматум: "Если вы согласны жить с нами, мы будем вас жалеть и защищать. Если нет - будем бить". Ребята не считали зазорным обнимать и целовать девочек, лазить к ним ночью в спальню через окно. В некоторых школах имели место факты грубых приставаний, недвусмысленных намеков, откровенного насилия в отношении девушек. В Таганрогском округе был случай, когда подростки пытались в учебное время овладеть двумя ученицами во дворе школы крестьянской молодежи. В той же школе ребята подкладывали в парты своим одноклассницам вылепленные из хлеба или глины фаллические изваяния.

Бесспорно, совместное обучение предоставляло больше возможности для свободного общения разнополых учащихся, нахождения объектов для симпатий и увлечений в кругу своих одноклассников. С. Юрин в романе "Гайданцы" детально описал, какие чувства испытывал ученик 7-й группы школы II ступени, каждодневно наблюдая будоражившие его картинки "по ту сторону" школьного класса: "Девочки вдруг переменились. У одной заметил Андрей необыкновенно яркий румянец; румянец разливался от уха и захватывал всю щеку Нины, и это случалось каждый раз, когда к ней наклонялась смазливая рожа Васи Догадкина. Присматриваясь к остальным, Андрей заметил волнующие вещи. В раздевальной девочки больше задерживались перед зеркалом и, по-особенному поднимая локти, поправляли прически. Сидя на классной скамейке, Андрей не мог уж, как прежде, быть внимательным к уроку. Золотистые, будто сплавленные из бронзы, волосы Нины Беренс по-особенному оттенялись нежной кожей шеи, плечи у всех округлились, руки стали полнее".

Здоровое любопытство удовлетворялось, как правило, в кругу представителей своего пола. Ученица 1920-х годов рассказала, как она при помощи подруги ознакомилась с книгой для родителей "Объяснение детям полового вопроса": "Маруся ее принесла в школу, показала мне... мы залпом прочли эту книгу. Некоторые сведения по этому вопросу я получила двумя-тремя годами раньше от нашей домработницы Даши, которая в очень грубой, натуралистической форме преподнесла мне некоторые подробности. На меня это тогда произвело ужасное впечатление... Для меня это открытие было каким-то крушением моего отношения к близким мне взрослым людям, в особенности к маме... Когда же мы с Марусей прочли эту книгу, в которой в такой деликатной, целомудренной форме было описано все... это в какой-то мере примирило меня с действительностью"4.

Наряду с этим в школе активно распространялась и другая литература по половому вопросу, в источниках 1920-х годов обычно маркируемая как "порнографическая". Такой заведомо аморальный ярлык навешивался на любое произведение (официальное и "самиздатовское"), выходящее за узкие рамки пуританских представлений коммунистических чиновников образования. В школах активно распространялись переписанные от руки эротические рассказы, пьески, стихи: "Монолог незамужней женщины", "Садко - богатый гость", "Дифирамбы" и др.

Ходили по рукам также фривольные "секретки" и песенные попурри, игральные карты, рисунки и фотографии соответствующего содержания.

Многие ученики выпускали самодельные эротические стенгазеты, листовки, журналы и альбомы, рисовали "горячие" картинки, сочиняли стихи на сексуальные темы. В одной из краснодарских школ эротический журнал готовился к изданию на довольно высоком полиграфическом уровне, однако был ликвидирован местной комячейкой еще на этапе подготовки. Типичным примером подобной литературы является незатейливый стишок юного поэта-самородка:

- Пойди сюда, моя милашка,

- И покажи мне свой секрет.

- Задрав подол, раскинь-ка ляжки

- Да расстегни скорей корсет.

В документах того времени все, что выходило за рамки пуританского представления большевиков о взаимоотношении молодежи обоего пола, называлось флиртом. Применительно к школьникам в это понятие включались даже такие невинности, как страсть к нарядам, крашение губ, употребление пудры, обмен любовными записочками с просьбой "удовлетворить хоть одну миллионную часть... горячей страсти". В Таганроге втайне от ребят школьницы выпускали девичий журнал, в котором метафорично отразили неформальную, закрытую от педагогов сферу жизни класса и свои интимные переживания: "Среди этих больших и малых дел и делишек, "предов" и "помов", застрял один класс, т. е. был он классом только в глазах простых смертных, не вооруженных зрительным прибором, а в самом деле это был заколдованный терем, в котором томилось 27 прекрасных принцесс, пламенно любящих свободу, и 8 их безответных слуг"5 .

Признаком хорошего тона считалось обмениваться на уроках записками с изложением сокровенных мыслей. В этих записках встречались и оценки поведения одноклассников: "он их любит", "ее мальчик водит в кино"... На "любовной" почве были частыми драки между соперниками. Девочки, обвиненные в "распущенности" во время игр, смущенно оправдывались: "Мы играем в "кончики" только с девочками". Педагогам так и не удалось тогда выяснить, что представляла собой эта игра, и они успокаивали себя предположением, что это аналог игры в "фанты".

Совместное обучение позволяло ребятам копировать семейную жизнь взрослых в своих школьных забавах, подсознательно стремясь овладеть в них социальными ролями будущих брачных партнеров. При этом слепки снимались, как правило, с новой обрядовой системы, с советского брачного ритуала. По крайней мере, мы не обнаружили в источниках попыток имитации венчания в церкви.

В одной из ленинградских школ нелегально существовал "школьный ЗАГС": учащиеся парами приходили "регистрироваться", за что получали от председателя символический подарок "новобрачным" - копейку. В другой ленинградской школе "флирт" зашел так далеко, что два учебных класса пришлось распределять по разным школам. В некоторых краснодарских школах увлечение "юридическим" оформлением "бракосочетания" приняло в конце 1920-х достаточно глубокий характер. Вот текст "брачного договора", отразивший смешение старых и новых представлений об институте брака и семьи в картинах мира выпускников советской школы: "Мы, граждане Советской республики, Любовь Болдырева и Максим Прохорец, желаем жить гражданским браком, при этом... обещаем, что все время нашей взаимной жизни мы будем жить в согласии, и не будем изъявлять желания разойтись или ссориться. При этом я, Максим Прохорец, обещаю смотреть за своей женой как можно лучше, но не давать ей особой воли. Я же, Любовь Болдырева, обещаю любить своего мужа и не изменять ему до самой смерти. Все данные обещания мы оба скрепили собственноручной подписью".

Вместе с тем наблюдались и противоположные явления. М. Пистрак отмечал разделение учащихся школы-интерната на два враждебных лагеря. При этом девочки жили автономно, замкнувшись в свой микромир. Какое-либо общение с мальчиками расценивалось ими как непозволительное. Даже во время еды мальчики и девочки сидели за разными столами. Если у мальчиков в спальне на стенах висели портреты Ленина, Троцкого, Маркса, то у девочек иконки. В киевской школе-интернате систематически избиваемые "сильным" полом девочки ушли "в подполье", организовав тайный совет и предупредив администрацию о своей готовности уйти из школы, если эти преследования не прекратятся.

Инспекторские обследования, проведенные сотрудниками наркомпроса в обычных школах в 1929 году, выявили схожую картину: мальчики и девочки сидели рядом только в двух первых группах I ступени.

Начиная с 4-й группы и далее они сидели за разными партами и по разные стороны классных помещений. В конфликтных ситуациях мальчики и девочки обвиняли в происшедшем противоположную сторону. В выпускном классе одной из школ на почве межполового конфликта даже образовался кружок "Черный крест", члены которого решили объявить бойкот представителям другого пола. Заметив малейшие проявления ухаживаний у своих одноклассников, члены кружка рассылали им письма с предупреждениями о том, что ребята и девушки должны жить в школе обособленно. Любопытны в этой связи строки одной ученической рецензии на пьесу "Луна слева" в нелегальном школьном журнале: "Автор красиво и художественно осветил борьбу двух враждебных классов, женщин и мужчин, на полотне лунной ночи и пулеметных выстрелов".

К середине 1920-х в старший школьный возраст входили уже подростки, чье активное формирование происходило в советской школе и которые с детства привыкли к совместному обучению. Естественно предположить, что не только в различных регионах, но и в разных школах одной местности были неоднозначные взгляды на совместное обучение.

По данным профессора Д. Азбукина, около 75 процентов опрошенных в 1918 году орловских школьников (объем выборки - 1000 человек) предпочитали обучение в однополой школе, 25 - в смешанной и буквально единицы не нашли для себя особого различия в этих формах обучения. Сторонники совместного обучения ссылались на большее разнообразие жизни, на то, что "из самолюбия лучше готовятся уроки", "делаешься менее диким и боязливым", "больше порядка", "больше укрепляются отношения между людьми". Адептами смешанного обучения преимущественно были девочки, которые отмечали, что такая школа дает больше знаний, девочки в ней проходят одинаковую программу с мальчиками, что среди мальчиков им лучше развиваться. В свою очередь, противники совместного обучения (в основном мальчики) указывали, что преимущество однополой школы для них состоит в получении знаний и в дисциплине, в меньшем количестве сплетен и "выносе сора из избы". Они полагали, что в такой школе меньше флирта, там не мешали друг другу "противные девчонки" и "отвратительные мальчишки", не было повода мальчикам стесняться девочек, а тем обижаться на мальчиков.

На Кубани, где советская власть окончательно установилась только весной 1920 года, идею введения совместного обучения многие учащиеся восприняли совершенно спокойно. Вместе с тем непродуманные способы реализации этой идеи вызвали заметное недовольство в школьной среде. Дело в том, что в одну группу объединяли не просто учащихся обоего пола, а детей разного уровня знаний, общего развития, из разного типа учебных заведений. Например, в 7-ю группу Краснодарской единой трудовой школы свели учащихся шестых классов женских и мужских гимназий, пятых классов реальных училищ, шестого класса епархиального училища. В 1921 году педагог П. Н. Колотинский провел в этой школе анкетный опрос (объем выборки - 38 человек) с целью выяснить мировоззрение учащихся выпускных классов. Любопытно, что ребята сами предложили исследователю внести в анкету вопрос "Как вы смотрите на совместное обучение?", настолько он их волновал. Положительно ответили на этот вопрос 60,5 процента респондентов (19 девочек и 4 мальчика), высказали осторожность 18,5 процента (6 девочек и 1 мальчик), и отрицательное отношение к совместному обучению выразили 21 процент опрошенных (2 девочки и 6 мальчиков). Как можно увидеть, идея совместного обучения также больше привлекала женскую половину опрошенных школьников: всего за совместное обучение высказалось 92 процента девочек и 46 процентов мальчиков; против - 8 процентов девочек и 54 процента мальчиков.

Сдержанное отношение мальчиков к совместному обучению Колотинский объяснял тем, что прежние женские учебные заведения были по программам ниже мужских и ребята боялись, что совместное обучение приведет к снижению общих программ и требований. Представляется, однако, что в основе этой юношеской позиции подсознательно лежал инстинкт мужского превосходства над женщиной, традиционное чувство хозяина положения, которое вдруг предстояло разделить с "низшим" полом. Мальчики психологически еще не были готовы к этому. Не случайно в ряде школ II ступени наблюдался антагонизм между мальчиками и девочками, основанный не столько на численном, сколько на качественном превосходстве последних. Экстремизм во взглядах мальчиков наглядно проявился в некоторых ответах на вопросы нелегальной анкеты, распространенной в краснодарских школах в 1929 году: "Что такое женщина? - Женщина, как вообще принято называть, домашняя хозяйка, существо, которым наслаждается мужчина, гвоздь, мешающий сидеть на стуле"; "Что такое мужчина? - Одно из лучших существ во всем земном шаре, мужчина - это непроходимая стена".

В подготовке материала использованы архивные материалы РГАСПИ, ЦДНИРО, ГАРФ, ЦДНИКК.

- 1. Сергеев В. Три года в советской России: Очерки. Paris. 1921. С. 108.

- 2. Рубинштейн М. М. Юность по дневникам и автобиографическим записям. М. 1928.

- 3. Старый педагог. Молодая Россия//Свободная Россия (Берлин).

- 4. Центр документации «Народный архив» (ЦДНА). Ф. 422. Оп. 1. Д. 1. Л. 108, 109.

- 5. ЦДНИРО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 212. Л. 4.

- 14. ГАРФ. Ф.А-2306. Оп. 4. Д. 745а. Л. 24.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем