Забавные истории, случавшиеся с сослуживцами и соплавателями, моряки передавали из поколения в поколение. Эти истории могли не дойти до нас, если бы их не записал отставной капитан 1-го ранга Леонид Владимирович Ларионов - участник Цусимского сражения, свидетель двух русских революций и последующих "великих переломов". Несколько историй из его неизданных воспоминаний мы и предлагаем вашему вниманию.

Голый либерал

До 1905 года, согласно сложившейся традиции, во главе русского флота стоял великий князь, представитель династии Романовых, в чине генерал-адмирала. Для великих князей очень часто эта должность была просто синекурой, а реально руководство флотом ложилось на плечи управляющего морским министерством. Сразу после Крымской войны пост генерал-адмирала занял великий князь Константин Николаевич, младший брат императора Александра II, известный своими либеральными взглядами.

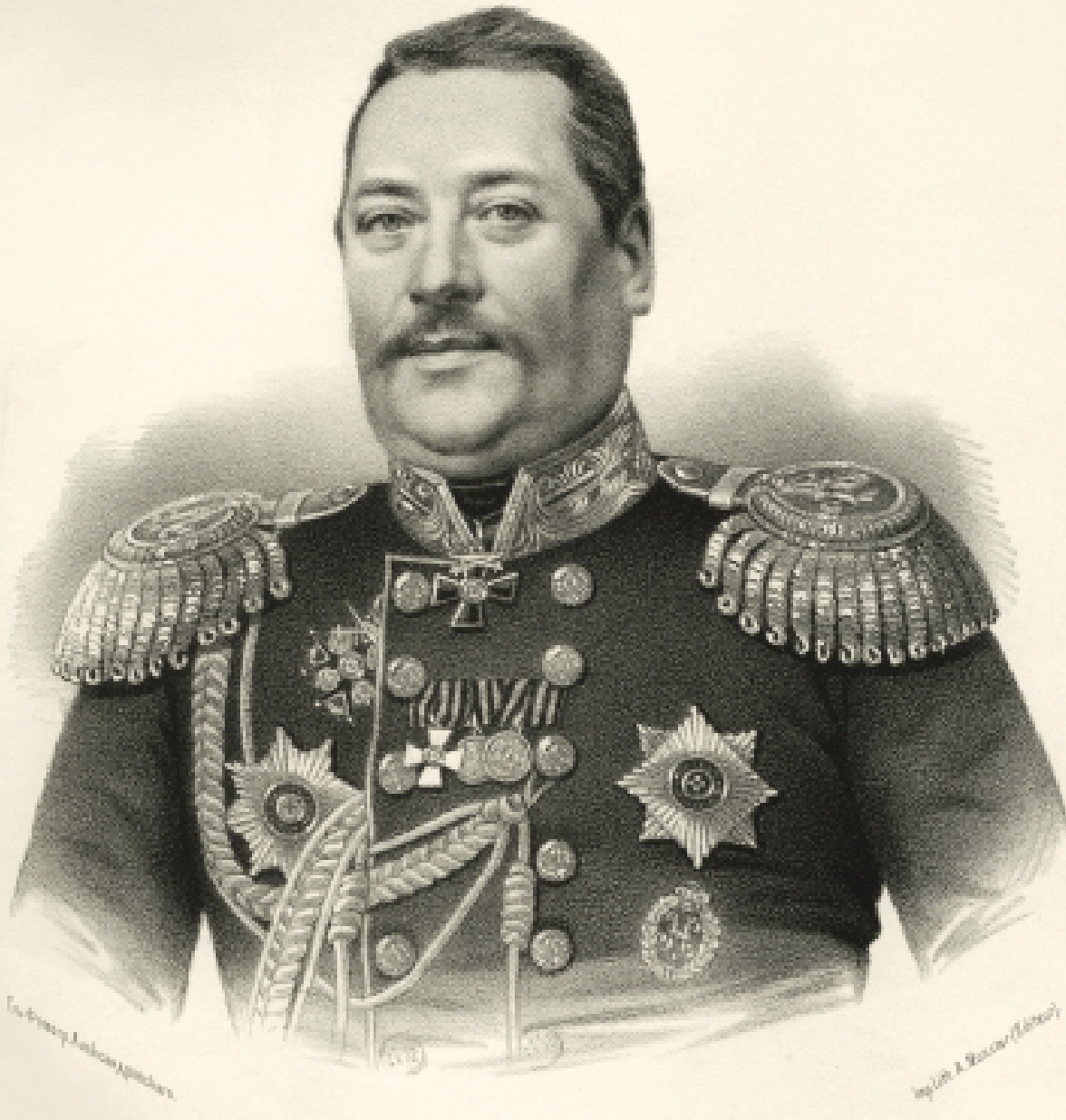

Должность же управляющего морским министерством исполнял адмирал Краббе, старый служака "николаевской" закалки, известный циник и ругатель всего нового. В то время на флоте происходила настоящая революция - на смену парусам и дереву пришел пар и железо. Моряки "парусной школы", к которым принадлежал и морской министр, весьма подозрительно относились к нововведениям, но противиться либеральным веяниям, исходившим от великого князя Константина Николаевича, августейшего патрона флота, не могли. Напротив, из всегдашнего усердия перед начальством адмирал Краббе предложил открыть Морскую библиотеку, читальный зал которой будет украшен полуобнаженными скульптурами античных философов. Для флотской молодежи это был прекрасный повод поупражняться в остроумии. И вот однажды капитан 2 ранга N в компании предложил в читальном зале вместе с древними мудрецами установить фигуру голого адмирала Краббе. Шутка всем понравилась и вскоре пошла гулять по петербургским салонам. Дошла она и до старого адмирала.

Как-то капитан N получил приказ явиться на прием к морскому министру. Он оказался в огромном министерском кабинете перед большим столом, за которым в кресле с высокой спинкой сидел адмирал. Кресло было развернуто спинкой к посетителю. Получив разрешение садиться, капитан N терялся в догадках о причине своего вызова. Все стало ясно, когда Краббе, развернув свое кресло и встав, стал прохаживаться вдоль стола. Адмирал был абсолютно голый! Хитро посматривая на посетителя, Краббе приговаривал: "А ведь я, милостивый государь, тоже либерал! Да-с, либерал!" Собственно, на этом аудиенция и закончилась. Напоследок следует добавить, что на дальнейшей служебной карьере капитана N этот случай никак не отразился.

"Папа, папа!"

По неписаной традиции на рубеже XIX-XX веков на русских военных судах было одно помещение, куда без особого разрешения не мог входить командир корабля. Это кают-компания - своеобразный островок дворянской демократии среди военной иерархии и субординации. Для того чтобы командир корабля мог переступить порог кают-компании, недостаточно было его чинов и званий. Для этого требовалось разрешение подчиненных ему по службе офицеров. Приглашение командира в кают-компанию означало то, что он пользуется у своих соплавателей любовью и уважением. Отсутствие приглашения нельзя было компенсировать никаким приказом сверху, и чаще всего в таких случаях командиру приходилось завтракать и обедать у себя в каюте в гордом одиночестве.

Поражение в Крымской войне заставило Россию пересмотреть отношение к обороне своих морских рубежей на Дальнем Востоке. В 1860 году был основан Владивосток, ставший основной русской военно-морской базой на Тихом океане. Но Владивосток не имел судостроительных и судоремонтных доков, поэтому корабли для службы в Тихом океане приходили с Балтики. Раз в два-три года сюда обычно приходил отряд из нескольких крейсеров, который по окончании срока службы возвращался обратно. Естественно, что после столичного Петербурга Владивосток казался морякам, мягко говоря, "провинциальным захолустьем". По всегдашней русской традиции недостаток светских развлечений компенсировался обилием водки. Во Владивостоке до 1875 года вполне официально существовал так называемый "клуб ланцепупов" - самых отчаянных флотских пьяниц.

Другой недостаток Владивостока - отсутствие женского общества - отчасти восполняли зимние стоянки в Нагасаки. Поскольку акватория Владивостокского порта зимой покрывалась льдом, русские корабли на три-четыре месяца уходили на зимовку в Нагасаки. Там существовал целый квартал, где жили "временные жены" русских морских офицеров. Этот обычай нашел отражение в романе Валентина Пикуля "Три возраста Окини-сан". Подобная практика была достаточно распространена и подчас становилась предметом для не совсем невинных шуток.

Один из командиров тихоокеанских судов не нашел общего языка с кают-компанией. И когда к нему в Нагасаки должна была приехать его молодая жена, с которой он обвенчался перед уходом с Балтики и которую не видел больше года, корабельным мичманам представилась прекрасная возможность отплатить командиру за излишние, по их мнению, строгость и педантизм. Операция "встреча с молодой женой" была спланирована и проведена по всем канонам военного и театрального искусства. Когда командир в парадной форме при шпаге и треуголке с шиком подошел к причалу на весельном вельботе, на кормовой банке которого с картинной небрежностью была брошена леопардовая шкура, и уже готов был принять в объятия молодую супругу, к нему со всех сторон кинулось полтора десятка маленьких япончат разного возраста, заранее подкупленных мичманами. На чистом русском языке они кричали: "Папа! Папа!" - и норовили обнять "счастливого отца". О том, как в дальнейшем развивались отношения между супругами, мемуарист, к сожалению, не сообщил.

Знак отличия

Переход с Балтики на Дальний Восток для русских кораблей, до того как Фердинанд Лессепс построил Суэцкий канал, напоминал кругосветное плавание. Им предстояло с Балтики выйти в Северную Атлантику и, обогнув Африку вокруг мыса Доброй Надежды, пересечь Индийский океан.

Значительная часть плавания приходилась на тропические широты и при наличии на корабле строгого и педантичного командира могла для команды из "райского наслаждения" превратиться в настоящую пытку. К плеяде таких командиров принадлежал и капитан 2 ранга Адольф Энквист. Даже в сорокаградусную жару он требовал от команды и офицеров строгого соблюдения формы одежды. Но что больше всего возмущало офицеров - сам разгуливал по палубе... абсолютно голый. И вот в Индийском океане терпение одного из лейтенантов лопнуло. Будучи вахтенным начальником, он, пользуясь своей властью, приказал матросам убрать с палубы "голого безобразника". Матросы приказ вахтенного начальника выполнили весьма охотно и утащили сопротивлявшегося Энквиста в капитанскую каюту. Через десять минут лейтенант предстал перед разгневанным командиром, который потребовал от него объяснений. Лейтенант представился удивленным и заявил, что не разглядел на "нудисте" знаков отличия и решил, что это безобразничает кто-то из команды. Энквист без дальнейших объяснений отпустил вахтенного начальника.

Тот, весьма довольный собой, вернулся на мостик, чтобы пересказать друзьям, как он "сделал" капитана. Каково же было удивление офицеров, когда спустя четверть часа они снова увидели на палубе голого капитана, но с золотыми эполетами на плечах. Так до Малаккского пролива и щеголял Адольф Энквист на палубе в одних эполетах.

Чай с королевой

С постройкой Суэцкого канала путь русских кораблей на Дальний Восток значительно упростился. Теперь он пролегал по Средиземному морю. Промежуточную стоянку русские корабли делали в Неаполе, где могли любоваться действующим вулканом Везувий.

А с 1869 года обязательным местом стоянки русских кораблей стал греческий порт Пирей, потому что греческой королевой стала великая княгиня Ольга Константиновна, племянница императора Александра II и двоюродная сестра императора Александра III. Королева Ольга состояла шефом нескольких флотских экипажей и всегда радушно принимала русских моряков, причем не только офицеров, но и простых матросов. И пока весь экипаж не побывал у нее в гостях, обычно военные корабли не покидали гостеприимную Грецию. На таких приемах моряков всегда поили чаем из самовара.

Побывал в Пирее и клипер "Крейсер", которым командовал капитан 2 ранга Зиновий Петрович Рожественский (будущий адмирал, командующий II Тихоокеанской эскадрой). И вот однажды к Рожественскому явился матрос со слезной просьбой подтвердить его правоту. Дело в том, что он описал свое путешествие с Балтики на Дальний Восток и обратно в письмах в родную деревню. На что односельчане прислали ему буквально следующий ответ: "Оченна антиресныя твои письма, Никифор. Может и правда, что ты видел места где вовсе снега не бывает; может и правда, что люди вовсе черные и без одежды; может быть, тоже верно, что гора горит; может быть, кто-то там палит дрова на уголь, но когда доврался ты до того, что с королевой чай пьешь - врешь!"

Пришлось Рожественскому выдать бедняге справку с судовой печатью, подтверждавшую то, что он пил чай во дворце королевы греческой. Только вот убедила ли недоверчивых односельчан Никифора такая справка - неизвестно.

Знаток испанского

Во время русско-японской войны 1904-1905 годов многие стратегические грузы доставляли в Японию из Англии. Поэтому у русского командования возникла мысль нанести японским транспортам в Атлантике ощутимый ущерб действиями своих крейсеров. Трудность заключалась только в том, что все более-менее пригодные для крейсерства корабли были включены в состав I и II Тихоокеанских эскадр. Тогда решено было переоборудовать во вспомогательные крейсера несколько крупных и быстроходных коммерческих судов. Так в составе русского флота появились крейсера "Кубань", "Дон", "Урал", "Терек", "Смоленск" и "Петербург".

По мере вступления в строй командование посылало их на вражеские коммуникации у Гибралтарского пролива к атлантическому побережью Испании. Поэтому возникла насущная необходимость укомплектовать команды этих судов офицерами, знавшими испанский язык. Английский, французский, немецкий - эти языки знали многие моряки, но вот испанский... Командование бросило клич с просьбой откликнуться добровольцев - знатоков испанского. Молодой мичман Ден, уже несколько раз безуспешно подававший рапорты о переводе в Порт-Артур, чтобы хоть как-то попасть на театр боевых действий, заявил, что знает испанский. Вспомогательные крейсера комплектовались в такой спешке, что никому даже ни пришло в голову проверить его знания.

И вот "Кубань", куда был зачислен Ден, прибыла к Гибралтарскому проливу. Командир крейсера капитан 2 ранга Маньковский, встретив первое же испанское судно, решил узнать, не появлялся ли здесь "Урал", покинувший Балтику чуть раньше. И вот испанцы оказались на палубе "Кубани". Командир приказал Дену расспросить их. Мичман, не моргнув глазом, выдал на чистом "испанском": "Урало боталло тутто былло или не былло?" Испанцы, конечно, ничего не поняли, а мичман Ден загремел под арест на гауптвахту по возвращении из похода. А русский опыт по использованию вспомогательных крейсеров на океанских коммуникациях противника очень удачно применят немцы в первую и вторую мировую войны.

Вот такие морские истории.

- Литература:

- Леонид Васильевич Ларионов (10.07.1882 – 6.02.1942) Виртуальная выставка РНБ

- Отдел рукописей и редкой книги Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Санкт-Петербурга. Ф. 422 (Ларионов Л. В.). Д. 2.

- Морские записки Нью-Йоркского Общества бывших русских морских офицеров в Америке. 1945-1963. Морской журнал. Прага. 1922-1940.

Публикация Сергея Журавлева

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем