Сегодня на постсоветском пространстве многие недобросовестные историки в угоду интересам политиков и для достижения своих сиюминутных корыстных целей стремятся заново переписать историю советского прошлого своей страны, показывая исключительно негативные стороны советского строя, раз и навсегда заклеймив его и пригвоздив к позорному столбу тоталитаризма. Однако стоит нам только обратиться к архивным материалам, и мы сразу же увидим, что советское прошлое - это не только кровавая хроника, состоящая из палачей и их жертв, не только репрессии и депортации.

из архива журнала "Родина"

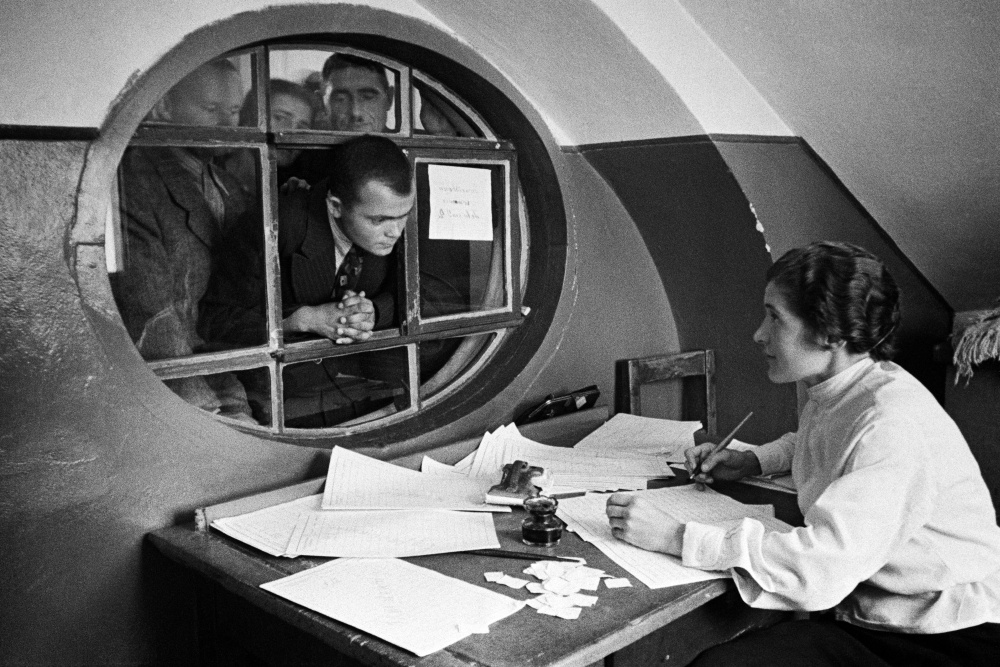

Население Бессарабии приветствует своих освободителей.

Прежде всего это каждодневный труд миллионов простых тружеников на колхозных полях и у заводских станков, это строительство новых промышленных предприятий, школ, больниц, кинотеатров и стадионов. Труд, направленный на созидание, на развитие, на процветание своей Родины - Советского Союза. И поэтому, как только мы погружаемся в изучение архивных источников, мгновенно обнаруживается вся та фальсификация, которая направлена на очернение и забвение советской истории.

И в этом смысле сегодня как никогда остро встаёт перед нами проблема объективной интерпретации и оценки событий, связанных с присоединением в 1940 году территории Бессарабии и Северной Буковины к СССР и образования здесь Молдавской ССР. Как оценивать происходившие тогда события, где искать объективный критерий для тех или иных наших оценочных суждений и выводов в отношении советского прошлого молдавского народа? Не претендуя на истину в последней инстанции, хотел бы предложить взглянуть на эти события сквозь призму архивных источников, отложившихся в Государственном архиве Российской Федерации.

Если положение Бессарабии в составе Румынии было вполне сравнимо со статусом аграрной колонии, нещадно эксплуатируемой румынскими властями, то с момента присоединения этих территорий к Советскому Союзу в июне 1940 года ситуация стала меняться кардинальным образом. Национальная политика советского руководства в отношении вновь образованной Молдавской ССР была прямо противоположной по сравнению с действиями здесь румынских властей. Сталинское руководство развернуло активную работу по оказанию всяческой помощи новой республике, которая была направлена на превращение отсталого аграрного региона в динамично развивающуюся советскую республику. А социалистические преобразования здесь по сути дела были направлены на современную модернизацию всех сторон жизни традиционного аграрного общества.

Необходимо было в кратчайшие сроки поднять экономику Молдавской республики. Прежде всего было ликвидировано крупное землевладение, а большая часть земли передана в собственность малоземельных и безземельных крестьянских хозяйств, а также вновь созданных колхозов и совхозов.

Уже 15 августа 1940 года выходит постановление СНК СССР за № 1470 "О налогах с крестьянских хозяйств Бессарабии и Северной Буковины". В нём, в частности, говорилось: "1. Освободить все крестьянские хозяйства Бессарабии и Северной Буковины от уплаты недоимок по налогам: поземельному, на площадь виноградников, с жилых помещений, прогрессивному и всем другим налогам и сборам, исчисленным на основе румынских законов…" На крестьян новых районов Молдавской ССР был распространён закон о сельскохозяйственном налоге от 1 сентября 1939 года. Однако для крестьянских хозяйств Бессарабии и Северной Буковины устанавливались следующие льготы: от уплаты сельскохозяйственного налога освобождались те колхозные дворы и единоличные хозяйства, облагаемый доход которых не превышал 1000 рублей в год; сумма сельскохозяйственного налога была снижена на 25 процентов по сравнению с действующим законом; от обложения сельхозналогом освобождался весь мелкий скот; наконец, все крестьянские хозяйства Бессарабии и Северной Буковины в текущем году освобождались от обложения сбором на нужды жилищного и культурно-бытового строительства и госналога на лошадей1.

13 сентября 1940 года Совнарком СССР принял постановление № 1690 "Об установлении предельных норм землепользования на один крестьянский двор по Бессарабии и Северной Буковине". При этом все излишки земли отрезались и передавались в фонд для наделения землёй безземельных и малоземельных крестьянских дворов. У отдельных особо многосемейных крестьянских хозяйств, обрабатывавших землю своим трудом, излишки не отрезались. В Бендерском уезде при норме 13 га изъятие затронет примерно 5 процентов хозяйств, при этом землёй будет наделено свыше 18 процентов крестьянских хозяйств. В Оргеевском уезде при норме 10 га изъятие 133 тысяч га затронет 6 процентов хозяйств, а будет наделено землёй свыше 78 процентов крестьянских хозяйств2.

Безлошадные крестьянские хозяйства в новых районах Молдавской ССР составляли 56 процентов, а в ряде районов даже 71 процент, из-за чего крайне затруднялись все сельхозработы. Учитывая это, СНК СССР принял постановление № 338 от 18 февраля 1941 года "О дополнительных мероприятиях по сельскому хозяйству в новых районах Молдавской ССР", по которому в республике уже в 1941 году предполагалось организовать дополнительно 27 МТС и завезти в первом квартале 2 тысячи рабочих лошадей3.

В связи с тем что 130 тысяч бедняцких хозяйств получили 250 тысяч га помещичьих и других крупновладельческих земель, но при этом у них отсутствовали семена для засевки указанной площади земель, а также по причине гибели озимых в 1939/1940 годах у большого количества бедняцких хозяйств, СНК СССР принял постановление № 337-159 с от 18 февраля 1941 года "Об отпуске семенной и фуражной ссуды колхозам, совхозам и бедняцко-середняцким хозяйствам Молдавской ССР". На основе этого постановления Молдавской ССР для проведения весеннего сева была отпущена семенная ссуда яровых культур: колхозам и бедняцко-середняцким хозяйствам в количестве 9626 тонн (за счёт завоза из Украинской ССР), а совхозам союзного и республиканского подчинения - в количестве 435 тонн4.

А уже 19 марта 1941 года СНК Молдавской ССР и ЦК КП(б) Молдавии приняли постановление № 301 "О распределении кредитов колхозам и колхозникам в счёт годового плана 1941 года", на основании которого началось распределение кредитов колхозам, колхозникам и бедняцким хозяйствам шести новых районов Молдавской ССР в сумме 9824 тысяч рублей. Для колхозов было выделено: на приобретение с/х конного инвентаря и транспортных средств - 1614 тысяч рублей; на приобретение рабочих лошадей - 2500 тысяч рублей; на приобретение коров для молочно-товарных ферм - 2900 тысяч рублей; на приобретение семян кормовых культур - 500 тысяч рублей; на приобретение минеральных удобрений - 133,6 тысячи рублей.

В то же время для колхозников и бедняцких крестьянских хозяйств на ликвидацию бескоровности выделялось - 2100 тысяч рублей (в том числе для колхозников - 1600 тысяч рублей, а для бедняцких хозяйств - 500 тысяч рублей) и на приобретение минеральных удобрений - 76,4 тысячи рублей5.

С июля 1940-го после национализации промышленных предприятий советское руководство приступило к пуску законсервированных предприятий, расширению и реконструкции действующей промышленности. Объём финансирования капитальных вложений по отраслям народного хозяйства на 1941 год по Молдавской ССР составил 230 млн рублей. В связи с такими объёмами финансирования Совнарком Молдавской ССР выступил даже с ходатайством об организации в Молдавии республиканской конторы Промбанка6.

В докладной записке председателя СНК Молдавской ССР Константинова в Экономический совет при СНК СССР от 27 ноября 1940 года, в частности, подчёркивалось: "Необходимо учесть, что до установления советской власти в Бессарабии промышленные предприятия г. Кишинёва в большинстве не работали, рабочие и низко оплачиваемые служащие не пользовались электроэнергией из-за высоких тарифов, и поэтому наличная мощность станции для города была достаточна, сейчас же подключение рабочих районов и предприятий создало значительное увеличение нагрузки…"7

Постановлением Экономсовета № 311 от 21 марта 1941 года Наркомтяжмаш обязали изготовить в 1941-м сверх плана 2 дизеля по 750 лошадиных сил для Кишинёвской электростанции, а Наркомэлектропром - укомплектовать их генераторами. Константинову было разрешено израсходовать на приобретение и установку оборудования на Кишинёвской электростанции 1,5 млн рублей за счёт республиканского бюджета8.

Большим препятствием для нормального развития экономики Молдавии являлось отсутствие развитой дорожной магистрали, фактически здесь не было дорог с твёрдым покрытием. "За период хозяйничанья румынских оккупантов Бессарабия осталась такой же бездорожной и непроезжей, какой она была до захвата её Румынией. В результате такого хозяйничанья эта богатейшая по своим природным условиям область окончательно обнищала. Как результат этого, дорожное хозяйство было одной из отсталых отраслей строительства. Сейчас в системе Главного дорожного управления при СНК МССР имеется республиканских, уездных и местных дорог 11 042 км, из них: с твёрдым покрытием - 422 км, грунтовых дорог - 10 620 км, которые большую часть года находятся в непроезжем состоянии"9, - говорилось в письме заместителя председателя СНК МССР Ильинского.

Константинов просил СНК СССР выделить на IV квартал 1940 года 3 млн рублей на дорожное строительство. Своё ходатайство он мотивировал тем, что "за годы хозяйничанья румынских властей в Бессарабии дорожное строительство почти не производилось. Из-за отсутствия дорог с твёрдым покрытием во время распутицы связь между волостными и уездными центрами гужом и автотранспортом прерывается. Учитывая также слабую сеть железных дорог, это положение ещё более ухудшается"10. Наркомфин СССР сообщал, что в IV квартале на строительство и ремонт дорог в Бессарабии намечается выделить 2450 тысяч рублей.

По плану на 1941 год в Молдавской ССР намечалось построить 395 км дорог, в том числе 125 км с твёрдым покрытием. Кроме того, намечалось построить 2280 погонных метров мостов, из них деревянных - 131 погонный метр, железобетонных и каменных - 1487 погонных метров и, наконец, смешанных - 662 погонных метра. Общая стоимость указанных дорог составляла 23,7 млн рублей: 17,9 млн рублей - за счёт трудового участия местного населения и 5,8 млн рублей - денежными средствами за счёт республиканского и местного бюджетов11.

Госплан СССР счёл необходимым обеспечить дорожное строительство Молдавской ССР некоторыми фондируемыми материалами и оборудованием за счёт резерва Совнаркома СССР и за счёт фонда центральных учреждений. В письме заместителя председателя Госплана СССР Кирпичникова на имя заместителя председателя СНК СССР А. И. Микояна от 3 апреля 1941 года указывалось: "Дорожное строительство в Молдавской ССР, проводимое Главным дорожным управлением при СНК Молдавской ССР, обеспечено местными строительными материалами (камень, гравий, песок, известь)… Отсутствие фондируемых стройматериалов (леса, гвоздей, железа) лишит возможности выполнить намеченный план строительства и ремонт искусственных сооружений (мостов и труб) на вновь строящихся и на существующих дорогах. Госплан при СНК СССР считает необходимым, в порядке исключения, обеспечить дорожное строительство Молдавской ССР, осуществляемое по внелимитным вложениям, некоторыми фондируемыми материалами и оборудованием"12.

В результате уже 18 апреля выходит распоряжение СНК СССР № 660-115, на основании которого Молдавии было выделено: гвоздей - 6 тонн, из них две уже во втором квартале; из резерва Совнаркома СССР - 30 тонн сортового железа, из них 10 - во втором квартале, и троса стального - 2 тонны, причём сразу же во втором квартале; за счёт НКЛеса СССР - 1800 кубометров пилёного леса (900 кубометров во втором квартале); 4 трактора ЧТЗ из НКСМ и 4 автомашины ГАЗ АА из фонда Совнаркома Молдавской ССР, всё во втором квартале13.

31 марта 1941 года партийное и советское руководство Молдавии направило в адрес Микояна письмо с просьбой ускорить выделение нарядов на битум, который необходим для асфальтирования улиц Кишинёва. "В течение всего времени оккупации Бессарабии румынскими боярами не проводилось никакой работы по благоустройству г. Кишинёва, ныне столицы Молдавской ССР. Союзное правительство, учтя это, отпустило большие суммы на благоустройство г. Кишинёва, в частности, отпущены средства на асфальтирование. Подготовительные работы начаты, но до сих пор не получены наряды на битум, чем задерживается разворот работ"14.

Не лучше обстояло дело и с автотранспортом. "Ни одна волость из числа 52-х не имеет транспортных средств. Телефонная связь волцентров с сельскими советами в подавляющем количестве мест отсутствует … Такое же состояние с транспортными средствами и в уездных центрах. Выделение 5 легковых автомашин на уезд не обеспечивает нужд отделов уездных исполкомов и укомов КП(б)М, не говоря уже о других уездных организациях. Кроме этого, около половины республиканских организаций, в том числе наркоматов и управлений при СНК, не имеют ни одной легковой автомашины"15, - сообщалось в письме молдавского партийно-советского руководства в адрес Сталина и Молотова. Тем не менее уже к 1 марта 1941 года республике было выделено 540 единиц различного автотранспорта, причём 510 единиц было уже отгружено.

3 июля 1940 года в письме наркома связи СССР И. Пересыпкина заместителю председателя СНК СССР А. Н. Косыгину указывалось, что "нам необходимо заново организовать распространение печати и радиофикацию населённых пунктов, так как эти виды услуг в Румынии отсутствовали"16. В связи с этим в Бессарабию было направлено около 200 работников связи, и в ближайшие дни предполагалось направить ещё не менее 300 человек. В другом письме Пересыпкин сообщал следующее: "В Бессарабии и северной части Буковины также, как и в бывшей Польше, проволочное радиовещание не применялось, а приём радиопередач производился при помощи индивидуальных радиоприёмников. Следует отметить, что радиоприёмники принадлежали, главным образом, наиболее зажиточной части населения"17.

Столь же непростой была ситуация и в сфере образования. Общее число неграмотного населения, начиная с семилетнего возраста, составляло в присоединённых уездах МССР 61 процент, а в отдельных уездах, таких как Кагульский и Кишинёвский, этот показатель достигал 71 процента18. При этом нехватка учителей составляла 2500 человек. Поэтому неслучайно, что постановлением СНК СССР № 1936 от 9 октября 1940 года в Молдавской ССР на 1940/41 и 1941/42 учебные годы было сохранено бесплатное обучение детей трудящихся в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях, в то время как в других республиках СССР начали взимать денежную плату19.

По проекту народнохозяйственного плана на 1941 год на просвещение в Молдавской ССР было предусмотрено выделить 1650 тысяч рублей. Комиссия по рассмотрению разногласий при СНК СССР внесла следующую поправку: дополнительно предусмотреть на строительство школы на 400 мест в г. Бендеры 595 тысяч рублей. Кроме того, на реконструкцию театра в Кишинёве выделялось 2 млн, на оборудование двух кинотеатров по внелимитным затратам - 315 тысяч рублей20.

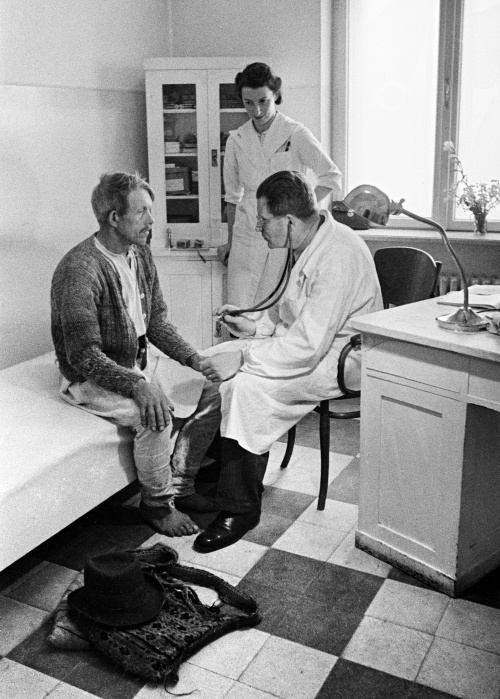

На развитие здравоохранения Молдавской ССР в 1941 году было выделено 3658 тысяч рублей, в том числе за счёт внелимитных капиталовложений - 455 тысяч. Эти средства выделялись на капитальные ремонты, строительство сельских больниц и приспособление помещений под лечебные учреждения. Нарком здравоохранения СССР Бобанов в своём письме в СНК СССР от 21 апреля 1941 года обращал внимание союзного руководства на крайне тяжёлое положение в этой сфере: "1. Лечебные учреждения (больницы) на территории Бессарабии в течении 22-х лет румынами не ремонтировались. 2. Подсобных помещений при больницах в сельских местностях (санпропускников, прачечных) - не имеется…"21

Как сообщалось в докладной записке Константинова от 1 декабря 1940 года, "в некоторых крупных районных центрах нет совершенно столовых", "в некоторых крупных районных центрах нет совершенно пекарен". В связи с этим Константинов просил правительство СССР увеличить для Молдавской ССР план капиталовложений на 1941 год по государственной торговле на 500 тысяч и по потребкооперации на 750 тысяч рублей22.

К 10 ноября 1940 года Наркомпищепром СССР отгрузил Молдавской ССР: сахара - 2343 тонны (65% от плана), кондитерских изделий - 873 (39,7%), чая - 11 (84%), макарон - 405 (45%), масла растительного - 90 (45%), маргарина - 16 (53%), соли - 9286 тонн (75,4%), парфюмерии на 2134 тысячи рублей (87%) и т. д. По плану на IV квартал для Молдавии было отгружено продовольственных и промышленных товаров из других республик СССР: 200 тонн кондитерских изделий из Москвы, 100 - из Ленинграда и 1900 - с украинских фабрик, из Одессы было направлено 650 тонн макарон и ещё 250 - из Тирасполя, а из Астрахани - два вагона сельди23.

Вплоть до начала Великой Отечественной войны сталинское руководство продолжало активно финансировать развитие всех без исключения отраслей народного хозяйства Молдавии. В мае 1941-го СНК Молдавской ССР и ЦК КП(б)М представили свои предложения по развитию виноградарства, плодоовощных и масличных культур в республике. Проект постановления предусматривал, в частности, закладку в течение 1942-1947 годов новых виноградников на площади 5 тысяч га, закладку новых садов на площади 25 тысяч га и двух тысяч га ягодников. Планировались строительство и пуск в 1944 году завода по выработке шампанского, а в 1943-м - завода по выработке коньяков. Однако тогда этим планам не суждено было сбыться: 2 июля 1941 года, когда вовсю уже шли ожесточённые бои с немецкими захватчиками, по указанию Микояна было принято решение "отложить до окончания войны рассмотрение этого вопроса"24.

Таким образом, на основе многочисленных архивных документов можно сделать достаточно обоснованные выводы относительно того, какой была в действительности национальная политика сталинского руководства в отношении вновь образованной Молдавской ССР в 1940-1941 годах. Как показывают источники, советское руководство меньше чем за год проделало огромную работу по развитию всех отраслей экономики Молдавской ССР и прежде всего на территории бывшей Бессарабии, которая более двух десятков лет находилась под румынской оккупацией. Молдавии были выделены огромные денежные средства на поднятие сельского хозяйства, на развитие собственной промышленности, дорожного строительства и транспорта, на строительство школ и культурных учреждений. Если при румынских властях Молдавия находилась фактически на положении аграрной полуколонии, то в составе СССР она встала на путь преобразований, направленных на модернизацию республики.

- 1. ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 24. Д. 3151. Л. 45-46.

- 2. Там же. Д. 1914. Л. 41-42, 68.

- 3. Там же. Оп. 25. Д. 2891. Л. 24, 35-36.

- 4. Там же. Оп. 32. Д. 7881. Л. 13-15.

- 5. Там же. Оп. 25. Д. 206. Л. 25.

- 6. Там же. Д. 3826. Л. 6-7.

- 7. Там же. Д. 1511. Л. 52.

- 8. Там же. Д. 206. Л. 63-65.

- 9. Там же. Д. 1511. Л. 110.

- 10. Там же. Оп. 24. Д. 1402. Л. 39-40.

- 11. Там же. Оп. 25. Д. 3826. Л. 199.

- 12. Там же. Л. 198.

- 13. Там же. Л. 200.

- 14. Там же. Л. 25.

- 15. Там же. Д. 1512. Л. 45, 50.

- 16. Там же. Оп. 24. Д. 1809. Л. 17.

- 17. Там же. Л. 12.

- 18. Там же. Оп. 25. Д. 46. Л.1.

- 19. Там же. Л. 30-31.

- 20. Там же. Д. 206. Л. 6-7, 10-11.

- 21. Там же. Д. 3827. Л. 1, 11.

- 22. Там же. Оп. 24. Д. 1402. Л. 10-11.

- 23. Там же. Д. 2840. Л. 28, 35.

- 24. Там же. Оп. 32. Д. 7455. Л. 228-229.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем