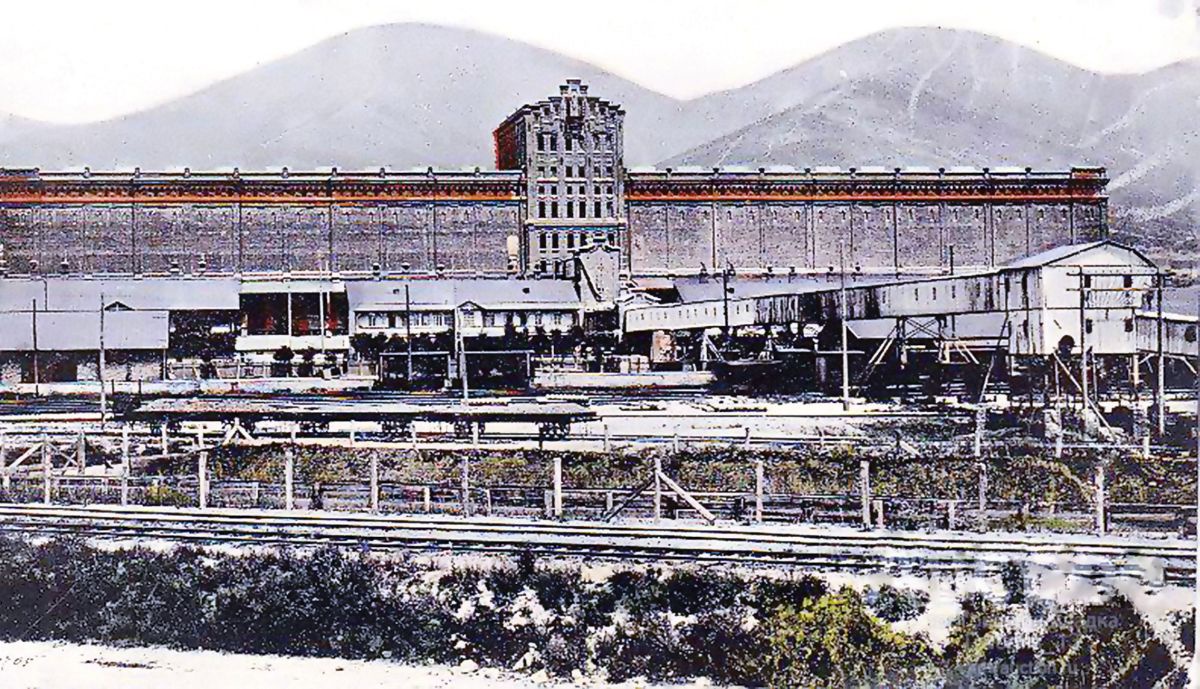

Вид на элеватор. Новороссийск. Начало ХХ в.

Познание черноморского побережья

"Это не Крым, не Италия и не Швейцария - сходства нет... Это красота своеобразная, красота силы и сурового могущества!" - авторитетно утверждал в начале прошлого века знаток Черноморского побережья Кавказа писатель Семен Васюков. Туристы тогда только начали осваивать эти территории. Иллюстрированные журналы, рекламные издания, справочники заманивали путешественников описаниями скалистых черноморских берегов, покрытых лесами высоких гор, где сохранились заброшенные черкесские сады с их удивительными по вкусу плодами - грушами, яблоками, черешней... Волновали воображение загадочные дольмены - "богатырские хаты" из пяти огромных каменных плит. Многие из них, правда, были разрушены и использованы при строительстве шоссе Новороссийск-Сухуми. Местом притяжения православных верующих был освященный в 1900 г. Ново-Афонский монастырь.

Значительную часть организованных туристов составляли школьные группы. Их познание Черноморского побережья Кавказа происходило по "сценарию", обеспечивавшему не только упоение местной природой и древностями, но и формирование представлений о научных и технических достижениях. Это касалось экскурсионной практики и в других российских регионах1.

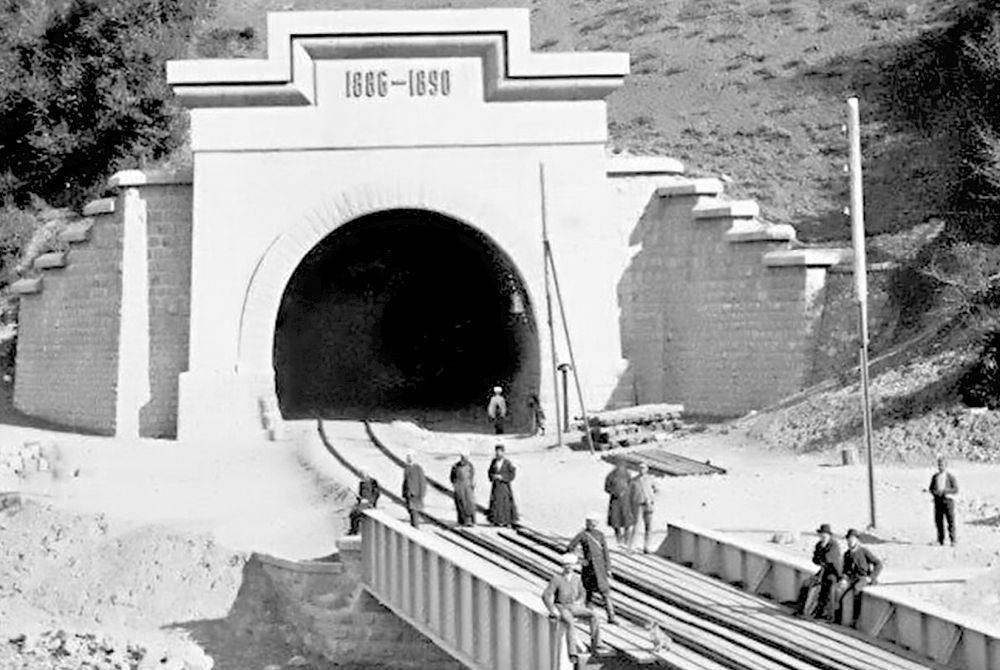

Мосты, тоннели

Значительная часть школьников, особенно сельских, в те годы не была знакома с железнодорожным транспортом. Именно поэтому уже на станции отправления им рассказывали об организации железнодорожного сообщения, обязанностях служащих, вагонах всех классов, пассажирских, товарных и маневровых паровозах. В процессе движения давалась характеристика встречающихся по пути мостов, объяснялась зависимость их конструкции от функции, использованных материалов, особенностей местности. Сообщалось, что южные железные дороги (Владикавказская, Армавир-Туапсинская и строящаяся Черноморская) проектировались на основе новейших инженерных подходов, с учетом рельефа и геологических характеристик.

"Экскурсанты с особенным нетерпением ожидали тоннелей. Многих интересовало то ощущение, какое испытывается в этих длинных каменных коридорах, сооруженных рукой человека", - отчитывался заведующий экскурсией учеников реального училища Екатеринодара в Новороссийск2. Преподаватели объясняли, как строятся тоннели, насколько они важны при прокладке железной дороги в местности, изрезанной горами, пересеченной множеством ущелий и долин с бурными горными речками, узкой прибрежной полосой. Путешествующие с Черноморского побережья в Грузию заранее оповещались о четырехкилометровом, самом длинном в Российской Империи Сурамском тоннеле, открытом в 1890 г.

Путешествуя морским транспортом, экскурсанты осматривали под руководством компетентного сопровождающего не только судно, на котором передвигались, но и корабли, пришвартованные в портах.

Новороссийский элеватор

Большинство экскурсий по Черноморскому побережью Кавказа начиналось в административном центре основанной в 1896 г. Черноморской губернии - городе Новороссийске, крупном транспортном узле. Первое, что бросалось в глаза при выходе из вагона поезда, было вовсе не море, а громадное здание элеватора. Открытый для посетителей разных возрастов, по величине и производительности он занимал одно из первых мест в мире. Для снабжения сооружения энергией использовался трехфазный генератор переменного тока, изобретенный М.О. Доливо-Добровольским. Поток зерна переносился из одного этажа на другой, зерно подвергалось очистке; взвешивание огромными весами велось на восьмом этаже. Наружные магистральные транспортеры обеспечивали ссыпку зерна в трюмы кораблей.

"Говорят этот элеватор второй по величине во всем свете, после Чикаго... Даже шапка валится с головы, когда смотришь на его башню в целых 9 этажей. Громадные хранилища элеватора недоступны никакой порче от сырости и хищения грызунов. В элеваторе все машины приводит в движение электричество. Плодородность наших степей, их подчас громадные урожаи, служат главной причиной постройки этого замечательного здания", - писал один из экскурсантов - ученик Грозненского реального училища3.

Посетители элеватора, кроме знакомства с уникальным сооружением, "вознаграждались" возможностью обозреть море, горы и всю Цемесскую долину. "Мы смотрели вниз на город и с тридцатисаженной высоты местоположение его было прелестное, напоминало что-то вроде Неаполя", - делилась впечатлениями ученица Екатеринодарской женской семинарии4.

Порты и маяки

Популярными экскурсионными объектами были порты. Их сотрудники или учителя, выступавшие в роли экскурсоводов, рассказывали о достоинствах и неудобствах конкретного порта, роли железнодорожной инфраструктуры в его процветании, необходимости гидротехнических сооружений (мола, причалов).

При характеристике Новороссийского порта подчеркивались его выгодное географическое положение, глубоководность. Незамерзающее море в Цемесской бухте обеспечивало круглогодичную работу. Отдельным сюжетом было влияние боры (в Новороссийской бухте ветер имеет северо-восточное направление, откуда и пошло название норд-ост), вызывающего разрушения в прибрежной полосе и препятствующего заходу судов в бухту.

Экскурсантов завораживал процесс загрузки океанских пароходов зерном при помощи элеватора, переливание нефти из портовых резервуаров на корабли, разгрузка поднимающими до 1000 пудов кранами новейших локомобилей, молотилок, других машин, которые сами по себе представляли интерес. Английские, греческие, итальянские, французские суда, их разноязыкий персонал придавали порту особый колорит.

Интерес представляли и спутники портов - маяки: Дообский, Пенайский в Новороссийске, Геленджикский створный (он и сейчас является одной из достопримечательностей города), Кодошский (Кадошский) в Туапсе.

Цементные заводы

Залежи высококачественного сырья для производства цемента стимулировали появление цементных заводов в Новороссийске, Геленджике, вблизи станции Тоннельная, в Туапсе. Продукция заводов высоко ценилась на внутреннем и внешнем рынках. Неслучайно в Новороссийске ныне находится единственный в мире музей цемента.

Сохранился план беседы, составленный учителем в преддверии экскурсии на цементный завод: "Цементный камень, каменоломни, доставка камня на завод - вагонетки на канатах, "самый завод", устройство его, каменотерки, печи для пережигания камня, просеивание тертого камня, цемент, бондарный завод, закупорка цемента, отправка на берег"5.

Не все руководители цементных заводов давали "добро" на их осмотр, зато с посещением месторождений, как правило, проблем не возникало. Окруженные горами котловины, массивные отвесные стены из сланцевых складок, дававшие возможность составить представление о том, какие пласты дают наиболее ценный для переработки материал, процесс бурения, заготовка динамита для будущих взрывов не могли не впечатлить. Некоторым группам посчастливилось присутствовать при взрывах каменной породы. Демонстрировались приспособления для механического спуска вагонеток с камнем по рельсам при помощи стальных канатов, благодаря которым камень доставлялся на завод с места добычи. Иногда путь этот требовал дополнительных сооружений. Например, для доставки сырья на старейший в регионе новороссийский завод Черноморского общества цементного производства в горе был проделан огромный тоннель, соединяющий две каменоломни, водопровод и завод.

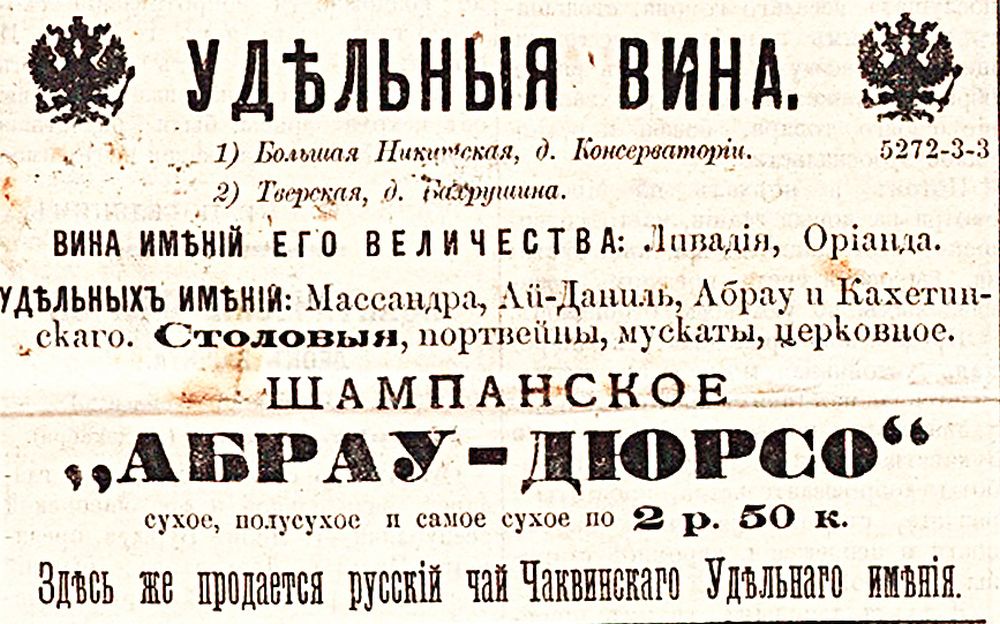

Русская Шампань

Почвы и рельеф Черноморской губернии были не особенно благоприятны для привычного россиянам хлебопашества. Зато виноград на каменистой почве, легко проницаемой для воды и воздуха, в условиях сухого и богатого солнечными днями климата рос замечательно. Многие местные жители занимались виноградарством и виноделием, но крупнейшим такого рода предприятием было основанное в 1870 г. удельное имение Абрау-Дюрсо, которое небезосновательно называли русской Шампанью. Здесь выпускали марочные столовые и шампанские вина, не уступавшие большинству французских аналогов.

Имение живописно расположилось на берегу озера, в 25 верстах от Новороссийска, среди гор. Виноградники, разнообразные приспособления для выделки шампанского, тоннели и подвалы, вырубленные в каменных скалах, вмещавшие до 200 тыс. ведер вина, привлекали посетителей разных возрастов. Дух захватывало и от красоты пейзажей. В теплое время года заночевать неприхотливым экскурсантам можно было прямо на территории имения, для чего принимающая сторона предоставляла солому и брезент.

Знакомство с образцовой постановкой виноградарства и виноделия включало осмотр виноградников и подвалов. Специалист-виноградарь рассказывал, какие сорта винограда и как возделываются, из каких сортов изготавливаются те или иные вина. Технолог посвящал в тонкости производства. "По стаканчику шампанского" и столовое вино к сытному обеду предлагались даже старшеклассникам6. После экскурсии желающие могли покататься на лодках и порыбачить. Традиции гостеприимства Абрау-Дюрсо продолжаются и приумножаются в наши дни.

Училище плодоводства

Варваринское училище плодоводства, виноградарства и виноделия в Туапсе, созданное в 1898 г., было окружено парком с большим цветником, откуда открывался вид на море, с садом, виноградниками. Училище имело репутацию не только образцового сельскохозяйственного учебного заведения, но и селекционного центра. Здесь впервые на Черноморском побережье виноградники были подняты на шпалеру, внедрялись передовые для того времени средства борьбы с вредителями и болезнями винограда.

Гости города, как правило, не обходили училище вниманием. Организованных экскурсантов знакомили с посадкой фруктовых деревьев, культурой винограда, его прививкой; на пасеке рассказывали об устройстве ульев и жизни пчел. Демонстрировали винный погреб с машинами для виноделия. Предлагалась дегустация виноградного сусла, выделка которого производилась в училище. Как писала руководитель экскурсии гимназисток 8-го класса, "сусло, не содержащее алкоголя и очень вкусное, имело большой успех у девиц"7. В 1920-е гг. учебное заведение было переведено в Анапу, на его прежнем месте нынче находится здание администрации Туапсинского района.

Опытная станция в Сочи

Садовая и сельскохозяйственная опытная станция в Сочи, основанная в 1894 г., с ее метеостанцией, лабораториями, опытными участками, питомниками плодовых, декоративных, лекарственных растений также была интересна широкой аудитории. Гордостью учреждения была коллекция слив. За чернослив, высушенный на простенькой сушилке, Сочинская станция получила высшую награду на Туринской международной выставке8.

Авторы путеводителей "мотивировали" туристов посетить этот уголок Сочи такого рода информацией:

"Опытная станция представляет одно из любимых мест для прогулки в Сочи. Здесь имеется возможность ознакомиться с прекрасными образцами культурной флоры Сочинского района, желающие могут достать цветы и купить фрукты. Никто почти из приехавших в Сочи на лето не уезжает осенью, не захватив с собою несколько фунтов сушеного чернослива, фруктовой пастилы или каких-нибудь других консервов"9.

Заведующие станции (В.В. Маркович, а с 1912 г. М.А. Новиков) нередко сами выступали в роли экскурсоводов, рассказывая о местных и привезенных из-за рубежа растениях, перспективах выращивания на побережье чая, мандаринов, лимонов и других культур. В наши дни в Субтропическом научном центре РАН (так теперь называется станция) центром притяжения является сад-музей "Дерево Дружбы".

В годы Первой мировой войны, несмотря на близость Кавказского фронта, экскурсионная активность в регионе не снизилась. Тем более что министр народного просвещения граф П.Н. Игнатьев рассматривал образовательные экскурсии как обязательный фактор обучения и воспитания. Особое значение придавалось посещению промышленных предприятий, что, "обогащая опытом юных и взрослых экскурсантов, быстрее поможет России выйти из своей экономической неподготовленности к роли державы, великой не только победными лаврами, но и промышленной мощью"10.

* Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Южного филиала Института Наследия по теме "Научно-техническое наследие как ресурс развития внутреннего туризма", номер государственной регистрации: 125021001868-6.

- 1. Магсумов Т.А. Образовательные экскурсии в средней профессиональной школе дореволюционной России // Былые годы. 2013. N 27(1). С. 52-60.

- 2. Знаменский И. Экскурсия учеников Кубанского Александровского реального училища. В Новороссийск. 12-14 сентября 1909 года // Экскурсии учащихся Кавказского учебного округа. Вып. 2.: в 1909 г. Тифлис, 1910. С. 140.

- 3. Лембич М. Из дорожных впечатлений // Экскурсии учащихся Кавказского учебного округа. Вып. 2.: в 1909 г. С. 126.

- 4. Шевцова К. Экскурсия в Новороссийск (личные впечатления) // Экскурсии учащихся Кавказского учебного округа. Тифлис, 1912. Вып. 3: в 1909-1911 гг. С. 501.

- 5. Мегеря С. Экскурсия учеников 2-го Екатеринодарского Александровского городского 4-классного училища по берегу Черного моря 10-29 июня 1909 г. // Экскурсии учащихся Кавказского учебного округа. Вып. 3: в 1909-1911 гг. С. 468.

- 6. Осипов А. Экскурсия учеников 1-го Новороссийского городского четырехклассного училища в Удельное имение Абрау-Дюрсо с 8 по 10 июня 1910 года // Экскурсии учащихся Кавказского учебного округа. Вып. 3: в 1909-1911 гг. С. 419-423.

- 7. Понофидина К. Отчет об экскурсии в Туапсе с ученицами 8-го класса Екатеринодарской 1-й женской гимназии // Экскурсии учащихся Кавказского учебного округа. Тифлис, 1909. Вып. 1.: в 1908 году. С. 293.

- 8. Новиков М.А. Сочинская опытная станция и ее деятельность // Труды съезда деятелей Черноморского побережья Кавказа. / под ред. Н.И. Воробьева. Пг., 1914. Т. 3. С. 195.

- 9. Черноморское побережье Кавказа. Справочная книга. Пг., 1916. С. 261.

- 10. Н. П-н. Возможное будущее образовательных экскурсий // Русский экскурсант. 1914. N 5-6. С. 5.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем