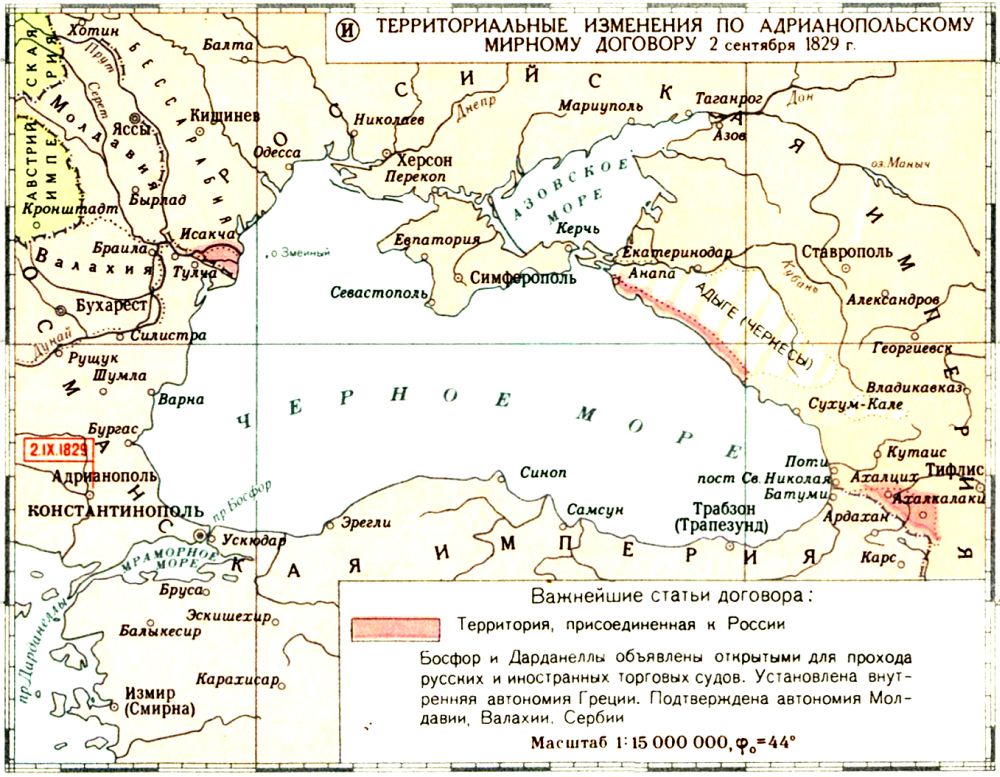

2 (14) сентября 1829 года в Адрианополе (Эдырне, Эдирне) был подписан Адрианопольский мирный договор между Российской империей и Оттоманской Портой, завершивший Русско-турецкую войну 1828-1829 годов.

А. Свердлов/РИА Новости

Командир брига "Меркурий" Александр Казарский.

Турция уступила, а Россия приобрела устье Дуная с островами, а также все восточное побережье Черного моря от устья Кубани до пристани Святого Николая (пограничный пост на берегу моря, примерно посередине между Поти и Батуми). Отныне в состав Российской империи вошла "Черкесия" - обширная область, занимавшая весьма выгодное геополитическое и военно-стратегическое положение, замкнутое в форме треугольника между Анапой, Екатеринодаром и Гаграми.

Так начался очередной раунд Большой игры - противостояния Российской и Британской империй на Востоке.

А через четыре года, 16 июня 1833 года, в Николаеве неожиданно скончался герой той войны, 36-летний флигель-адъютант государя капитан I ранга Александр Иванович Казарский (1797-1833), который для современников был олицетворением идеального защитника Отечества.

Его судьба тесно переплелась с Большой политикой.

Официальные версии

14 мая 1829 года капитан-лейтенант Казарский, командуя 18-пушечным военным бригом "Меркурий", совершил бессмертный подвиг:

"Крейсируя у Константинопольского пролива был настигнут двумя турецкими кораблями (110-ти пушечным и 74-х пушечным). Консилиумом офицеров решено было защищаться до последней крайности, и когда уже не будет никакой надежды, - взорваться на воздух. С этой целью на шпиль брига положен был заряженный пистолет, которым следовало зажечь порох в крюйт-камере. Поставленный неприятелем в два огня, бриг сражался в течение 2,5 часов, с таким успехом, что турки принуждены были прекратить бой"1.

Подвиг до той поры мало кому известного офицера флота снискал ему всероссийскую славу и превратил в популярную медийную фигуру2.

Потому внезапная кончина Казарского сразу же породила мирские толки о том, что он был отравлен злоумышленниками. Версия о насильственной смерти флигель-адъютанта государя казалась весьма правдоподобной. 8 сентября 1833 года шеф жандармов граф Александр Христофорович Бенкендорф, эту версию всецело разделявший, доложил императору о весьма выразительных подробностях погребения. "Когда Казарский умер, то тело его было черно, как уголь, голова и грудь необыкновенным образом раздулись, лицо обвалилось, волосы на голове облезли, глаза лопнули и ноги по ступни отвалились в гробу. Все это произошло менее, чем в двое суток"3.

У историков нет единой точки зрения по поводу причин загадочной смерти национального героя. Один из них полагает, что честный и неподкупный Казарский, прибывший на Черноморский флот в качестве ревизора, стал жертвой "черноморской мафии", имевшей ярко выраженную этническую окраску, чьи колоссальные хищения он выявил в ходе проверки4. Другой решительно оспаривает эту точку зрения, ссылаясь на архивные документы - материалы расследования и эксгумации тела Казарского, произведенной 15 ноября 1833 года в присутствии начальника Главного морского штаба Его Императорского Величества, генерал-адъютанта и вице-адмирала светлейшего князя Александра Сергеевича Меншикова. Во время эксгумации не истлевшие части брюшных внутренностей тела усопшего были вынуты и подвергнуты химическому исследованию, которое не обнаружило в них наличие яда. Проведенное в XIX веке официальное расследование опровергло версию об отравлении и пришло к выводу, что флигель-адъютант скончался от пневмонии:

"...Все симптомы болезни Казарского, продолжавшейся около двух недель, свидетельствуют именно о пневмонии или другом легочном заболевании, к какому выводу и пришли лечившие Казарского медики"5.

Гипотеза "Родины"

У нас нет ни малейшего сомнения в добросовестности проведенного расследования, однако это вовсе не означает, что его выводы соответствуют истине. Весьма вероятно, что офицер был отравлен не в Николаеве, а в Одессе, став жертвой медленно действовавшего яда. "Одесское мороженое наделало ему беды"6, - так говорил сам офицер, обращаясь к врачу за помощью.

"Казарский приехал в Николаев из Одессы 30 мая, едва выздоровев от перенесенной в Одессе болезни, начал жаловаться на боль в груди с 2 июня, а с 9-го заболел совершенно и болел восемь дней, скончавшись 16 июня"7. Даже в середине ХХ века криминалисты не умели распознавать медленно действующие яды.

Именно поэтому такие яды нашли применение в практике спецслужб.

13 февраля 1953 года медленно действующим ядом был отравлен Вольфганг Залус (Салюс), секретарь Троцкого. Смерть наступила в ночь с 4 на 5 марта, причем первоначально, как и в случае с капитаном I ранга Казарским, криминалисты предположили, что причиной смерти стало воспаление легких. Яд вызвал "симптомы, похожие на симптомы пневмонии"8. Истинную же причину гибели Залуса выявили лишь в 1992 году, причем в результате журналистского, а отнюдь не криминалистического расследования.

Мы полагаем, что Казарский стал жертвой "адских козней" британской Секретной разведывательной службы, у которой был мотив для устранения офицера флота. И она не только отравила Казарского, но и разработала "операцию прикрытия", направив следствие по ложному следу. Вспомним культовый роман "Момент истины", созданный замечательным писателем Владимиром Богомоловым, который не понаслышке знал о работе спецслужб. "...От других опасных преступников шпион отличается прежде всего тем, что за ним стоит целое государство и подготовка его во всех смыслах - результат деятельности многих опытнейших профессионалов, обдумывающих и обсасывающих с полной ответственностью каждую деталь и в его легенде, и в экипировке, и в документах".

Отравление Казарского было отнюдь не банальным, хотя и тяжким уголовным преступлением, совершенным "черноморской мафией". За этим преступлением стояло враждебное России государство, которое и планировало стать выгодоприобретателем насильственного устранения офицера флота.

Чтобы обосновать нашу гипотезу, уточним обстоятельства времени и места.

Миссия Казарского

В конце 1831 года паша Мухаммед-Али, наместник и вассал султана Махмуда II в Египте, желая создать из Египта независимое наследственное государство, восстал против своего повелителя, нанес ряд поражений турецким войскам, занял Сирию и спустя год, в тревожном 1832-м, стал угрожал султану вторжением в Малую Азию и наступлением на Константинополь. И тогда султан обратился за помощью к императору Всероссийскому. "Рыцарь самодержавия" и убежденный враг сепаратизма и анархии Николай I охотно согласился оказать султану военную и дипломатическую помощь.

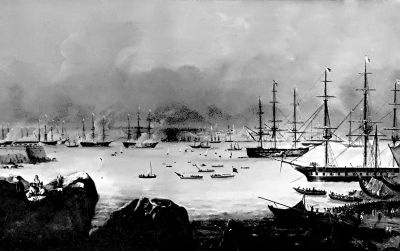

22 ноября 1832 года начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Михаил Петрович Лазарев был назначен командующим эскадрой Черноморского флота, предназначенной для оказания военной помощи турецкому правительству против войск египетского паши Мухаммеда-Али. 2 февраля 1833 года первый отряд судов эскадры Черноморского флота под флагом Лазарева на корабле "Память Евстафия" отправился с Севастопольского рейда в Босфор и 8 февраля прибыл в Константинополь.

"Не будь наших сил и, главным образом, прибытия нашей первой эскадры, трон султана был бы опрокинут. Здесь все такого мнения, что, если бы я прибыл четырьмя днями позже, восстание было бы полное"9, - с нескрываемой гордостью рапортовал Лазарев главному командиру Черноморского флота. Султан Махмуд II остался на престоле, а паша Мухаммед-Али был вынужден внести коррективы в свои амбициозные планы.

"Ответ на мучивший и тогда, в 1833-м, и много позже, многих вопрос почему Турция запросила в критический момент своей истории помощи у России, своего многовекового заклятого врага, дал тогда же в беседе с английском послом сам Махмуд II, приведший известную мудрость о том, что когда человек тонет и видит перед собой змею, то он даже за нее рад ухватиться, лишь бы не утонуть"10.

12 февраля 1833 года начальник Главного морского штаба вице-адмирал князь А.С. Меншиков отдал распоряжение о срочном отправлении в Босфор второй эскадры флота с десантными войсками.

Именно в этот момент капитан I ранга Казарский стал важной фигурой Большой игры, в которой столкнулись интересы Англии и России.

Князь Меншиков информировал главного командира Черноморского флота и портов адмирала Алексея Самуиловича Грейга о важной миссии, возложенной императором на своего флигель-адъютанта, которому предстояло покинуть столицу и ближайшие несколько месяцев провести в непрестанных разъездах между Одессой, Севастополем и Николаевым:

"Государь император поручил известить в.в. пр-во [ваше высокопревосходительство], что флигель-адъютант Казарский высочайше назначен для содействия гр. Воронцову по предмету амбаркирования войск, и что ему предписано, приняв повеления от гр. Воронцова в Одессе, отправиться немедленно к в.в. пр-ву для получения могущих от вас быть по сему же предмету поручений и возвратиться с оными в Одессу"11.

Амбаркация - это процесс погрузки войск, снаряжения, артиллерии и других материалов на корабли и суда для морской транспортировки. Контр-адмирал Лазарев находился на Босфоре и нуждался в подкреплении. Отныне переброска нового отряда кораблей из Одессы на берег Босфора зависела от того, насколько удачно Казарский сумеет выстроить логистическую цепочку взаимодействия между адмиралом Грейгом, чей штаб находился в Николаеве, и новороссийским и бессарабским генерал-губернатором генералом от инфантерии графом Михаилом Семеновичем Воронцовым, чья резиденция располагалась в Одессе. И без того непростая и чреватая конфликтами ситуация осложнялась деликатным обстоятельством, о котором светлейший князь Меншиков доверительно информировал Лазарева:

"Должен вас предупредить, что одесский карантин до отправления бумаг вскрывает оные, чем, конечно, удовлетворяется любопытство гр. Воронцова и, может быть, адмирала Грейга по некоторым предметам"12.

Весьма вероятно, что содержанием служебной переписки интересовалась и британская Секретная разведывательная служба, благо она имела в Одессе своего резидента.

Владычество по-английски

Вот свидетельства современников о глубокой вовлеченности Британии в процессы на Босфоре.

"Вездесущие англичане, почитающие все моря на земном шаре их наследственными владениями"13, не собирались отказываться от контрабандной торговли с "Черкесией", приносившей изрядные барыши, и постоянно вели против "варварской" России информационную войну, обвиняя ее в стремлении нанести вред британским интересам. Из "Черкесии" ежегодно вывозили до 4 тысяч невольников и невольниц в разные места Турции14. И "владычица морей" Британия не испытывала никаких угрызений совести, принимая участие в торговле "живым товаром".

Начальник Черноморской береговой линии генерал-лейтенант Николай Николаевич Раевский (младший) со знанием дела констатировал, кто был главным выгодоприобретателем торговли невольниками:

"...Кампания английских купцов в Трапезунде участвует или, по крайней мере, покровительствует сей торговле, как выгодному сбыту своих товаров. Торговля с восточными берегами снабжала невольниками всю Турецкую империю, работниками - трапезундские медные рудники и женами - восточные гаремы. Чем сильнее меры к прекращению сей торговли, тем более с увеличением риска увеличиваются и барыши; это дошло до того, что турецкие контрабандисты сознаются, что если из 10 судов они потеряют 9, то последнее окупает всю потерю. ...Но не тут еще конец делу: в случае преследования нашими крейсерами, контрабандисты, во избежание наказания, привязывают балластовые камни на шею русским пленным и бросают их в море"15.

В течение всего 1832 года в Петербурге ожидали начала большой европейской войны и неотвратимого, как тогда казалось, столкновения с Англией и Францией на суше и на море.

Вчитаемся в письма Николая I, адресованные его "отцу-командиру" - генерал-фельдмаршалу светлейшему князю Варшавскому графу Ивану Федоровичу Паскевичу-Эриванскому.

4 (16) января 1832 года. "Сумасбродство и нахальство Франции и Англии превосходят всякую меру, и чем это кончится, нельзя предсказать"16.

28 июня 1832 года. "В особенности в Англии ругательства на меня превосходят воображение"17.

В информационной войне, которую Англия беспрестанно вела против России, для "владычицы морей" не существовало никаких правил и моральных запретов.

12 (24) января 1833 года. "Я начинаю разделять надежду твою... мир на сей год видеть еще охраненным; но, правду сказать, не знаю, радоваться ли сему, ибо зло с каждым днем укореняется; наша же сторона бездействием слабеет, тогда как противная всеми адскими своими способами подкапывает наше существование"18.

На этом фоне 16 марта 1833 года Казарский из Одессы отправил светлейшему князю Меншикову рапорт об окончании погрузки на суда десантных войск второго отряда, а 31 марта рапортовал его светлости о прибытии в Одессу третьей эскадры и о начале погрузки на суда десанта. В конечном итоге на Босфоре сосредоточились внушительные российские силы: 10 линейных кораблей, 5 фрегатов, 2 корвета, 1 бриг, 2 бомбардирских судна и 2 парохода (всего 1250 орудий) и до 11 000 человек сухопутных войск19.

Под консульским прикрытием

В это же время в Одессе существовало консульство Британской империи, которое с 1819 года возглавлял Джеймс Йимс (Yeames, Емес, Эмс), сменивший на этом посту своего отца, а его брат Уильям с 1818-го был вице-консулом в Таганроге. Принадлежность консула в Одессе к британской Секретной разведывательной службе не вызывает сомнений: летом 1836 года Джеймс Йимс под дипломатическим прикрытием в качестве агента-маршрутника совершил разведывательную поездку по восточному берегу Черного моря от Анапы до Поти.

Еще несколько цифр в подтверждение нашей гипотезы.

170 000 фунтов стерлингов в год - таков был бюджет британской Секретной разведывательной службы в начале XIX века20. Чтобы ощутить грандиозность этой действительно астрономической цифры, следует знать, что в 1810 году за эти деньги можно было приобрести 16 тысяч лошадей, полностью снабдив конским составом две-три кавалерийские дивизии. Для сравнения, отборная кавалерийская дивизия Наполеона I в 1812 году имела в своем составе 7150 лошадей.

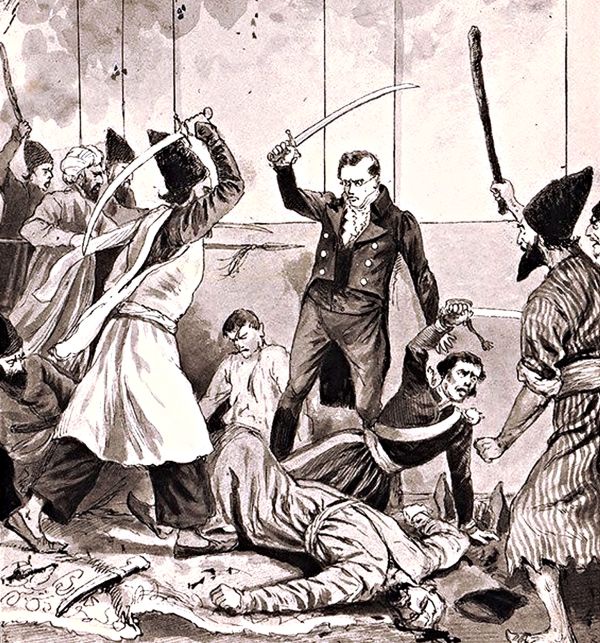

Огромный бюджет британской Секретной разведывательной службы позволял ей на протяжении десятилетий беззастенчиво "подкапывать" существование государства Российского. Резня в русском посольстве в Тегеране 30 января (11 февраля) 1829 года, жертвой которой стал Александр Сергеевич Грибоедов, явилась итогом "хорошо продуманной, тщательно спланированной и профессионально осуществленной провокации", осуществленной британской спецслужбой21. "Английский след" отчетливо просматривается в целой серии трагических событий отечественной истории, начиная с организации дворцового переворота, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года унесшего жизнь императора Павла I, отца Николая I, и заканчивая убийством Григория Распутина в ночь на 17 декабря 1916 года и организацией Февральской революции 1917 года...

Вспомним многозначительную запись в дневнике высокопоставленного и хорошо информированного петроградского чиновника Юрия Дюшена, сделанную 1 мая 1918 года, о роли сотрудников британской Секретной разведывательной службы в Февральской революции: "Нельзя забывать, что они - те дрожжи, на которых поднялась русская революция, результаты которой налицо"22.

Колоссальный бюджет дозволял Секретной службе профинансировать любую затратную спецоперацию, направленную на физическое устранение или компрометацию нежелательной для Англии персоны.

В конце мая 1833 года у британской спецслужбы был серьезнейший мотив для ликвидации флигель-адъютанта Казарского, игравшего важную роль в координации совместных действий Главного морского штаба императора, Военного министерства, главного командира Черноморского флота и новороссийского и бессарабского генерал-губернатора.

А если Российская империя решит захватить Босфор и Константинополь?

Не исключено, что хорошо замаскированное отравление Казарского медленно действующим ядом могло рассматриваться британской спецслужбой как вполне разумная мера, направленная на разрыв логистической цепочки противника. Казарский был отравлен в тот момент, когда Андреевские флаги русской эскадры гордо реяли над Босфором. Однако русская эскадра и 11-тысячный десантный отряд, расположившийся лагерем на азиатском берегу Босфора, испытывали острую потребность в деньгах, провизии, материалах23.

Новый виток Большой игры

Спустя десять дней после безвременной кончины Казарского Российская империя дипломатическим путем существенно упрочила собственные позиции в бассейне Черного моря. 26 июня (8 июля) 1833 года в местечке Ункяр-Искелеси близ Константинополя был подписан новый мирный договор о дружбе и условиях оборонительного союза между Россией и Турцией.

Отдельная Секретная статья договора гласила:

"...Блистательная Порта Оттоманская взамен помощи, которую она в случае нужды обязана подавать, по силе правил взаимности явного договора должна будет ограничить действия в пользу Императорского Российского Двора закрытием Дарданелльского пролива, т.е. не позволять никаким иностранным военным кораблям входить в оный под каким бы то ни было предлогом"24.

28 июня 1833 года эскадра под командованием Лазарева вышла из Босфорского пролива в свои порты, но не была в них разоружена, а продолжала до середины осени находиться в практическом плавании в акватории Черного моря.

Отныне Российская империя могла свободно провести свои военные корабли через Черноморские проливы (Босфор, Мраморное море, Дарданеллы) и вывести их в Средиземное море, одновременно закрыв проливы для всех иностранных военных кораблей, кроме турецких. Британская империя, воспринимавшая Средиземное море как "Английское озеро", расценила Секретную статью Ункяр-Искелесийского мирного договора как сильнейшую угрозу своим национальным интересам.

"Англия и Франция отреагировали на него исключительно резко - к Дарданеллам были посланы их эскадры. К ноябрю 1833 г. в Смирне стояли уже четыре эскадры: английская, французская, австрийская и американская, включавшие 14 линейных кораблей и крупных фрегатов, не считая более мелких судов. Каждая страна постоянно увеличивала свою эскадру под предлогом защиты левантийской торговли. ...Постоянный состав английской Средиземноморской эскадры был усилен до 15 кораблей, шесть из которых линейные. В составе эскадры насчитывалось 5595 человек, на ее вооружении имелось 772 орудия"25.

Большая игра продолжалась.

- 1. Общий морской список. Ч. VII. Царствование Александра I. Д - О. СПб.: Типография Морского министерства, 1893. С. 199-200.

- 2. Хапаев В.В. Роль газеты "Северная пчела" в создании медийного образа командира брига "Меркурий" А.И. Казарского и подвига его экипажа // Бюллетень социально-экономических и гуманитарных исследований. 2024. Т. 22. N 24. С. 70-78.

- 3. Собственноручные резолюции императора Николая I // Морской сборник. 1907. N 12. Неофициальный отдел // http://www.sevastopol.iuf.net/rus/museums/mchf/kazarsky/kazdeath.htm

- 4. Шигин В.В. Герои забытых побед. М.: Вече, 2010; Шигин В.В. Неизвестная война императора Николая I. М.: Вече, 2013.

- 5. Бочаров А.А. "Спасайте меня и требуйте в вознаграждение, что вам угодно": был ли отравлен герой русского флота А. И. Казарский (по страницам книг В.В. Шигина) // Историческая экспертиза. 2017. N 1. С. 121.

- 6. Горбунов И.Ф. Александр Иванович Казарский. Последние дни его жизни, июнь 1833 г. // Русская старина. 1886. Т. 52. N 12. С. 595.

- 7. Бочаров А.А. Указ. соч. // Историческая экспертиза. 2017. N 1. С.116.

- 8. Коллар Ф. История отравлений: власть и яды от античности до наших дней / пер. с фр. Елены Лебедевой. М.: Текст, 2010. С. 409.

- 9. М.П. Лазарев. Документы. В 3 т. Т. 2. М.: Воениздат, 1955. С 106 (Русские флотоводцы. Материалы по истории русского флота).

- 10. Муравьев-Карсский Н.Н. Собственные записки: 1829-1834 / вступ. ст., коммент. Д. Д. Зелова. М.: Кучково поле; Икс-Хистори, 2020. С. 7 (Военные мемуары).

- 11. М.П. Лазарев. Документы. Т. 2. С. 59.

- 12. Там же. С. 88.

- 13. Там же. С. 355.

- 14. Там же. С. 287.

- 15. Там же. С. 494.

- 16. Щербатов А.П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность / По неизданным источникам. Т. 5. 1832 - 1847. СПб.: Типография Тренке и Фюсно, 1896. Приложения к тому пятому. С. 3.

- 17. Там же. С. 29.

- 18. Там же. С. 74-76.

- 19. Боевая летопись русского флота: Хроника важнейших событий военной истории русского флота с IX в. по 1917 г. М.: Воениздат МВС СССР, 1948. С. 217.

- 20. Хопкирк П. Большая Игра против России. Азиатский синдром. М.: Рипол Классик, 2004. С. 24.

- 21. Аринштейн Л.М. Персидские письма по поводу гибели Грибоедова // А.С. Грибоедов. Материалы к биографии / под ред. С. А. Фомичева. Л.: Наука, 1989. С. 112, 116, 133.

- 22. Дюшен Ю.С. Дневник петроградского чиновника. 1917-1918 / науч. ред. Р.Г. Гагкуев; послесловие Ю.Х. Тотрова. М.: Воевода, 2020. С. 192.

- 23. М.П. Лазарев. Документы. Т. 2. С. 105-106.

- 24. Юзефович Т. П. Договоры России с Востоком политические и торговые. СПб.: Типография О. Бакста, 1869. С. 92.

- 25. Айрапетов О.Р. История внешней политики Российской империи. 1801-1914. В 4 т. Т. 2. Внешняя политика императора Николая I. 1825-1855. М.: Кучково поле, 2017. Т. 2. С. 232-233, 246.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем