Известная с незапамятных времен техника украшения одежды постоянно совершенствовалась. Костяные иглы сменились стальными; грубые растительные и шерстяные нити тончайшими шелковинками, тонко скрученным хлопком или льном. Вышивка усложнялась по орнаментам и цвету. Не только одежда, но и различные предметы обихода - платки, полотенца, скатерти, занавески - украшались вышивкой модными узорами. Кроме ниток в ход шли бисер, стеклярус, металлические нити.

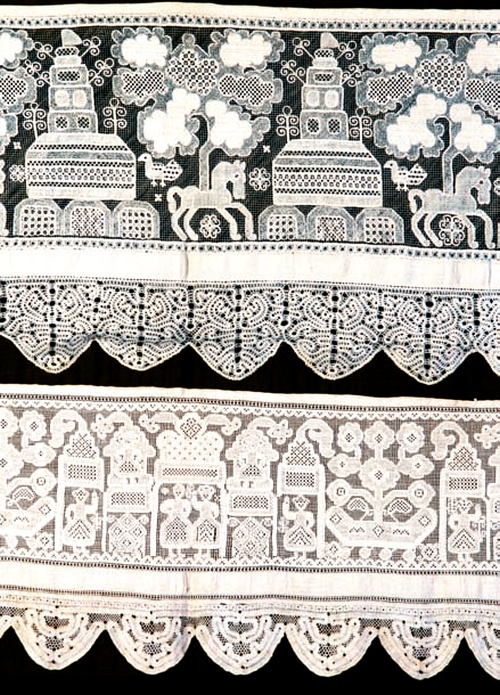

из архива журнала "Родина"

Евгений Кацман. Калязинские кружевницы. 1928 г.

Дочь известного медальера, акварелиста и скульптора Федора Толстого оставила описание убранства интерьера, спроектированного ее отцом в стиле модного тогда ампира. Обивка мебели в соответствующем стиле была вышита руками родственниц семейства: "Обивку для мебели по самым простым дешевым материям греческими узорами вышивали три мои тетки. Обивала мебель, драпировала и вешала занавески сама маменька, она у нас, между прочими искусствами, была и искусный обойщик..."1

Дама или юная девица за пяльцами были весьма распространенным сюжетом в мировой живописи XVIII-XIX веков. Из произведений русских живописцев более всего известны "Золотошвейка" (1826) и "За прошивками" (1830) В. А. Тропинина. Эти картины дают представление об инструментах тогдашних вышивальщиц: подушечки для игл, наперстки, ножницы, пяльцы различного размера и даже подставки для разнокалиберных катушек с нитками.

Период создания многих картин Тропинина получил в истории искусства название бидермейер, стиль, которому в истории искусства отводят отрезок времени между 1815 и 1848 годами. По мнению Д. В. Сарабьянова: "Весь стиль пронизывает любовь к предмету, к вещному миру".

Уютные интерьеры, тихие домашние занятия и рукоделия в том числе, были излюбленными сюжетами живописи тех лет. По этим изображениям мы можем судить о том, как бидермейер сказался на убранстве и искусстве интерьера. Девочек обучали вышиванию с детских лет по так называемым прописиям, гравированным образцам рисунков. В современном производстве такие штудии называют ученическими полотнами.

Но потребности в вышивке для отделки модной одежды, белья, интерьеров были столь велики, что вышивальщицы-любительницы даже с помощью крепостных мастериц не справлялись с требованиями моды.

Что же украшалось вышивкой? Например, сонетки для звонков. В "Московском телеграфе" писали, что "дамы вышивают на длинной узкой полосе канвы цветы, особливо розы, и такие полосы служат шнурками для звонков"2. Но кроме небольших по размерам предметов, таких, как кисеты, кошельки, разнообразные футляры, вставки для мебели, мешочки-газетницы и диванные подушки или каминные экраны, которые могли служить несколько сезонов, требовалось огромное количество столового, постельного и носильного белья, которое очень часто обновлялось по случаю самых разных событий в жизни семьи; многие метры разнообразных отделок и вышивок для дамской и детской одежды, да и сами платья, нарядные и повседневные, часто шили из вышитых тканей.

Промышленное производство канвы позволяло быстро и качественно выполнять самые сложные рисунки. Но и этого оказалось мало. Вышивальщицы мечтали об особой машине, подобной ткацкому станку Жозефа Жаккара (1752-1834), который позволил механизировать производство узорчатых тканей. Справедливость требует вспомнить и французского механика Жака Вокансона (1709-1782). Одна из его игрушек представляла собой ослика, управляющего ткацким станком. С игрушечного станочка сходила многоцветная узорчатая ткань, а многочисленных подмастерьев, бегающих с разноцветными утками по сигналу мастера, заменяла перфокарта. Жаккар сумел разглядеть и понять практическую сторону забавной игрушки и создал к 1809 году оригинальный ткацкий станок. Благодарные соотечественники в 1840 году поставили ему памятник в Лионе - старинном центре узорного ткачества. Эта идея способствовала появлению в 1837 году машины для производства тюля и кружев, а к 1860-м годам наконец-то появилась первая вышивальная машина.

Первые промышленные изделия вызывали полный восторг публики. Дамы высшего света с удовольствием шили себе наряды из машинного кружева, а позднее подбирали приданое и подарки, украшенные вышивками, сделанные ловкой машиной.

Всемирная выставка в Лондоне в 1851 году продемонстрировала достижения мировой индустрии во всех сферах жизни. Но промышленное искусство к тому моменту еще не выработало своих собственных приемов эстетизации предметов быта, обратилось за образцами к традиционному искусству и на первой выставке заметно проигрывало кустарному производству. Досада многих художников, не принявших увиденное, имела под собой весьма весомые основания. Настороженность распространилась и на те технические новинки, которые вошли в обиход уже после выставки, как это произошло с вышивальной машиной.

Собственно, все виды ремесел, известные человечеству, претерпели существенные изменения. Механизация проникла почти во все сферы ручного труда, и это следует признать естественным ходом развития цивилизации. Поскольку идея декорировать вышивкой одежду и текстиль, составляющий значительную часть предметов повседневного и праздничного обихода, восходит к глубокой древности, то способ производства не столь уж важен для сохранения традиционных орнаментальных мотивов и колористического решения вышитых изделий.

Удивительным образом в истории русской культуры совпали во времени два явления, которые при первом взгляде кажутся малосвязанными между собой, тем не менее до сих пор влияют друг на друга. Для истории вышивки - это создание в 1860-х годах вышивальной машины, а для истории научной мысли - разграничение понятий народного и национального, осуществленное революционными демократами в те же самые годы. Как пишет И. Бусева-Давыдова, для этого был избран социальный критерий. "Под народной культурой стала пониматься в первую очередь традиционная культура крестьянства, то есть социальных низов"3.

Ограниченность такого подхода стала очевидной уже в начале ХХ века. Существуя в едином культурном пространстве, городская и крестьянская культура взаимодействовали между собой. Причем крестьянская традиция постоянно обогащалась техническими достижениями городской культуры, естественно и органично обновляя колорит, варианты строчек и типы изделий. Так, из города в деревню пришла вышивка крестом. Но и в городе эта техника появилась в результате развития экономических отношений с другими странами. Рассказывают, что узорчатые бумажки в упаковках с импортным мылом начали служить образчиком для городских рукодельниц. Вспомним историю кринолина, вошедшего в моду после 1850 года.

В деревнях Ярославской губернии начали производить предназначенные для крестьянок кринолины из проволоки и прутьев. Фабричные ткани, которые вошли в крестьянский обиход, изменили пластические свойства традиционного костюма, а анилиновые красители - колорит. Интерес к городским новинкам не был случайным эпизодом. Кринолин, казалось бы, был крестьянству вдвойне чуждым - костюм городской и к тому же иноземного происхождения. Но образ плывущей пышнотелой женщины-лебедушки соответствовал народному представлению о красоте, поэтому кринолин не только прижился в сельской местности, но и остался жить в народном искусстве даже тогда, когда о нем все забыли. Крестьянки первыми начали мастерить куклы-грелки, так называемых баб на чайник - деревенских щеголих в широченных ватных юбках. Описанный механизм демонстрирует, как городские затеи внедрялись в традиционную культуру и становились ее естественной составляющей.

Бусева-Давыдова обратила внимание на то, что: "Все более открыто утверждается идея о влиянии элитарной культуры на народную, высказанная В. С. Вороновым применительно к крестьянскому искусству еще в 1924 году. Он писал: "Неисследованная толща крестьянского искусства содержит в себе ряды последовательных наслоений. Одни из них характеризуют древнейшую языческую культуру... другие - определяют ряд более поздних влияний. Эти наслоения проникали через воздействия иноземцев... отлагались от общения с культурой городов, возникали от подражания вышестоящим социальным классам"4.

Это означает, что уже в ХХ веке осознавалась неизбежная эволюция старинных ремесел под влиянием современности, в том числе и технических достижений. В XXI веке становится очевидным, что машинная вышивка взяла на себя практически все функции старинного ремесла. Украшенные вышивкой вещи становятся эксклюзивными предметами, так как декор немедленно переносит их в сферу праздника, особо торжественной обстановки, таких житейских случаев, которые традиция требует отмечать особыми подарками.

Круг потребителей подобных предметов существенно шире, чем при кустарном производстве, а это означает, что сохранение наследия и просветительское начало в этом виде ремесла более результативно.

Роль художника в этом производстве чрезвычайно велика. Ему следует освоить все навыки ремесленной традиции, заниматься изучением и восстановлением старинных орнаментов, учитывать веяния современной моды и создавать новые орнаменты и колористические композиции.

- 1. Каменская М. Воспоминания. М. 1991. С. 80.

- 2. Московский телеграф. № 9. 1829. С. 454.

- 3. Бусева-Давыдова И. Л. К проблеме народности искусства Древней Руси.

- 4. Там же.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем