Павел Воинович Нащокин (1801-1854) не был политиком, музыкантом, писателем или художником. Однако среди тех, кто стремился к общению с ним, помимо его близких друзей А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, были поэт Е. А. Баратынский, актер М. С. Щепкин, критик В. Г. Белинский, композитор и театральный деятель А. Н. Верстовский, композитор граф М. Ю. Виельгорский, профессор М. П. Погодин, поэт В. А. Жуковский...

По мнению Гоголя, Нащокин "ни разу не потерялся душой, не изменил ее благородным движениям и сумел приобрести невольное уважение достойных и умных людей", ибо никому не отказывал в помощи, зачастую в ущерб себе. Как знать, может быть, мир не узнал бы многих имен, если бы не его благотворительность? Коренной москвич, он жил на съемных квартирах, переменив в Москве немало адресов, ныне известных, кроме, пожалуй, одного, куда его семья переехала из дома, связанного с памятью Пушкина, - "противу Старого Пимена".

Занимаясь изысканиями в архивах Москвы и Санкт-Петербурга, литератор Ольга Сарнова обнаружила не только адрес, но и судебное дело, открывающее новые обстоятельства жизни этого незаурядного человека.

***

Стылым январским днем 1843 года квартальный надзиратель 1-го квартала Басманной части Москвы Петров и "добросовестный свидетель" мещанин Сысоев отправились к Павлу Воиновичу Нащокину, квартировавшему у иностранки госпожи Розе Артари Колумб1.

Дело, по которому "пожаловали" визитеры, имело давнюю историю: 9 сентября 1837 года брат его, бобровский и костромской помещик, начал с ним тяжбу. По воле их покойной матери старшему сыну Василию причиталось село Старута в Бобровском уезде и 95 700 рублей, Павлу же - сумма в 150 000 рублей. После матери также остались довольно крупные долги различным кредиторам, оплаченные Василием Воиновичем (как и наказала Клеопатра Петровна). Эти долги и стали поводом для иска и будущего судебного дела.

Согласно установленных статей закона, приведенных Василием Воиновичем в пространном ходатайстве, его младший брат также должен был бы оплатить часть долгов, а потому просил взыскать с того "половинную часть - сорок три тысячи двести рублей, <...> в случае неимения оных в наличности быть, не требовать с него обеспечения оных"2. (Следует оценить его великодушие: надеясь на удовлетворение справедливости, но испытывая родственные чувства, он учитывал вероятное финансовое неблагополучие младшего брата.)

Рассмотрев прошение Василия Воиновича, в Московской управе благочиния вынесли решение: уведомив через местную полицию, "отобрать у отставного поручика Нащокина требуемую сумму". Однако П. В. Нащокина "по розыску полиции жительства в городе Москве не оказалось"... Вернее было бы сказать, что он находился в Москве, но не был найден. Весьма странно, ибо Нащокины длительное время проживали в доме г-жи Ивановой (ныне Воротниковский пер., дом 12).

Обратившись в управу благочиния по всегдашнему жительству Павла Нащокина в Москве и не получив никаких уведомлений о продвижении дела, Василий Нащокин обратился к губернскому прокурору, а более никаких действий предпринять не успел - жизнь внезапно оборвалась. Через несколько лет иск возобновила его вдова - бобровская и костромская помещица коллежская секретарша Анна Николаева Нащокина. 5 ноября 1842 года в управу благочиния доставили бумаги, из которых следовало, что в Бобровском уездном суде слушали ее прошение.

15 декабря надзиратель 1-го квартала Сивин сообщил в рапорте "его высокоблагородию Господину Сретенской части частному приставу П. В. Черткову", что "отставной поручик Павел Воинов Нащокин, с коего следует взыскать на удовлетворение Коллежской Секретарши Нащокиной 43.100 рублей из... дома Г-жи Ивановой 1-го октября сего года переехал на жительство Басманной части 1 квартала Коломба, что у Красных Ворот"3...

В ту пору отставному поручику Нащокину, известному всей Москве, шел сорок первый год. Отшумела молодость, счастливо устроилась семейная жизнь. Казалось, можно бы наслаждаться домашними радостями, безмятежно встречая грядущую старость. Однако Павел Воинович, прежде душа общества, зачинщик диковинных затей, пребывал в унылом расположении духа. Тяготило материальное положение семьи: Нащокины проживали последние деньги. В прежние времена судьба преподносила ему одно наследство за другим, но распоряжаться деньгами Павел не умел, так что время от времени подводил семейство к "краю пропасти". И тогда... Тогда приходилось топить печи мебелью из красного дерева, а на хлеб занимать у собственного лакея!

На сей раз перемен к лучшему не предвиделось. В "крайних обстоятельствах" просторное двухэтажное жилище сделалось для семьи непомерно дорогим, однако Нащокины оставались в "доме Г-жи Ивановой" по адресу, некогда обозначенному Александром Сергеевичем Пушкиным: "противу Старого Пимена". Павел Воинович медлил, не желая расставаться со стенами, где был счастлив с Верой Александровной и обстановка напоминала о покойном друге-поэте. Теперь он зачастую оставался дома, проводя вечера возле неизменной собеседницы, сумерничал, не зажигая свечей, словно окутавшая комнату тьма, унесшая близких, могла иллюзорно соединить с ними.

...В памяти Нащокина пробуждались золотые дни детства в родительском доме, пора юности в Москве, Царском Селе, Петербурге. Он вспоминал себя молодого, богатого, беззаботного, свою очаровательную избранницу4, девушку простого происхождения, что, впрочем, нимало не беспокоило его: "Мезальянс? Что ж в том?" Но у эфемерного счастья не оказалось будущего. В июле 1828 года Господь безвременно прибрал юное существо. Не успел Павел Воинович оправиться от внезапной утраты, как вскоре скончалась горячо любимая мать, избаловавшая его сверх всякой меры.

И в самом деле, по словам мемуариста, Нащокин "удивлял многих обстановкою своей холостой квартиры, и своими рысаками, и своими экипажами, выписанными прямо из Вены, и своими вечерами, на которых собирались литераторы, художники, артисты и французские актрисы... Деньги ему были ни по чем"5.

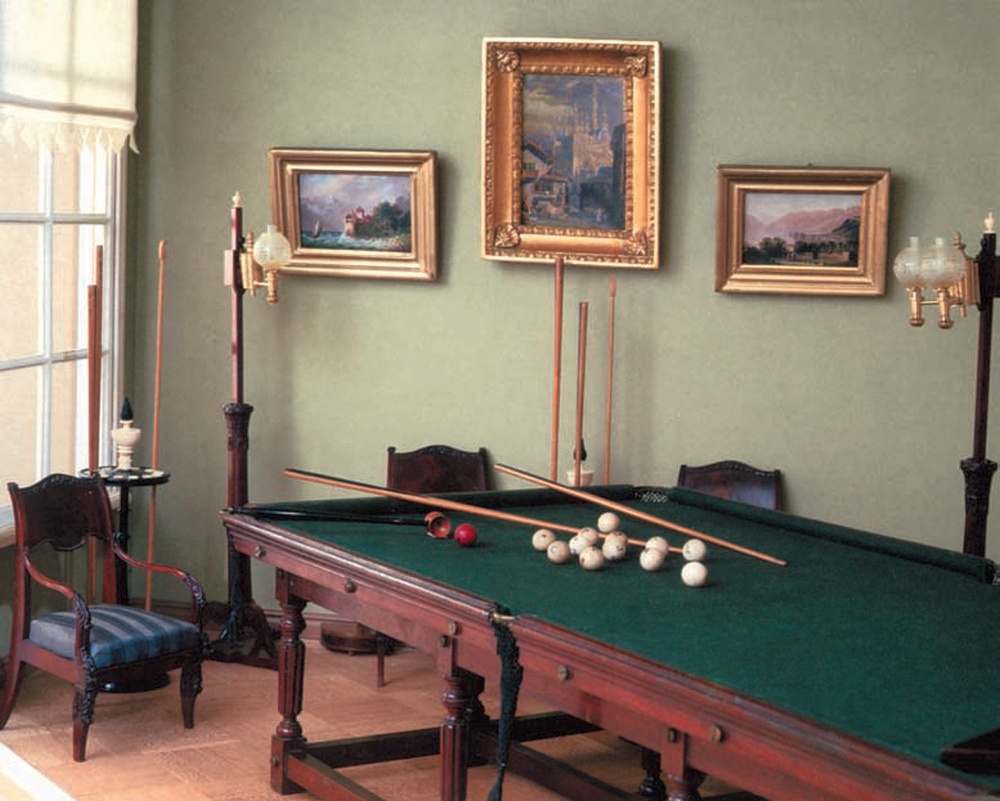

Любивший дивить москвичей всяческими затеями, в начале тридцатых годов Нащокин превзошел самого себя, когда по его заказу русские и иностранные мастера изготовили "Маленький домик", уменьшенную модель дома с "настоящими" вещами, стоимостью 44 тысячи рублей ассигнациями.

Воспитанный в любви к прекрасному, Нащокин испытывал трепетное почтение к творцам, стараясь всячески помогать начинающим мастерам: помогал получить заказы, знакомил с нужными людьми, ссужал деньгами, предоставляя для практики собственный дом. Опекаемые им живописцы рисовали кучеров, прислугу, лошадей и собак. Нащокинских же портретов - масляными красками и акварелью - насчитывалось, по одним утверждениям - до тридцати, по другим - до ста.

В доме Нащокина можно было встретить будущего акварелиста П. Ф. Соколова, шведского художника К.-П. Мазера, Гоголя, композитора, музыканта и дирижера А. П. Есаулова. Павел Воинович оказывал поддержку актеру Щепкину, хлопотал о вернувшемся из Италии К. П. Брюллове, выполнял бесчисленные просьбы Пушкина. И потому о нем отзывались почтительно: "Он любит жить и дает жить другим", называли меценатом, прозорливым ценителем настоящих талантов и щедрым благотворителем. Это наполняло смыслом жизнь славного московского барина, беспрестанно устраивавшего бенефисы, вечно ходатайствовавшего за своих подопечных, исполнявшего поручения друзей и приятелей.

Правда, благотворительность Нащокина совершалась без разбора, чем пользовались не слишком приличные личности, всегда вращавшиеся вокруг него. Гоголь справедливо писал ему: "Вы провели, по примеру многих, бешено и шумно вашу первую молодость, оставив за собой в свете название повесы. Свет остается навсегда при раз установленном от него же названии. Ему нет нужды, что у повесы была прекрасная душа, что в минуты повесничеств сквозили его благородные движения, что ни одного бесчестного дела им не было сделано".

Возможно, в упомянутую пору "повесничеств" Нащокин и сокрушался чистосердечно, но непродолжительно: "Всякий день просыпаюсь с надеждою, что сегодня, наконец, обрету благочиние. Ан нет! Поддаюсь соблазнам тотчас, как явится кто-то с медовым уговором. Забываю, что накануне себе пообещал, и сани велю закладывать или карету... Вернувшись же домой, застаю нечто несусветное. И кого там только нет в шуме, гаме и сутолоке! И бегу без оглядки по новому кругу: то в Английский клоб, то в один дом, то в другой..." В письме "любезному и удивительному Александру Сергеивичу" он сетовал: "Народу у меня очень много собираются, со всякими надо заниматься, а для чего, так богу угодно: ни читать, ни писать времени нет - только и разговору - здравствуйте, подай трубку, чаю. Прощайте - очень редко - ибо у меня опять ночуют и по утру, не простясь, уходят".

Сумбурное житье давало кое-кому повод воспринимать Павла Воиновича как "гуляку праздного". Пушкин, приезжая в Москву, почти всегда останавливался у "Войныча". Поэт, любивший и ценивший друга за "редкие душевные качества, бескорыстие, готовность придти на помощь", был обеспокоен тем, как протекала жизнь достойнейшего человека. Он с раздражением писал жене: "Здесь мне скучно; Нащокин занят делами, а дом его такая бестолочь и ералаш, что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный вход: всем до него нужда; всякой кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет; угла свободного нет - что делать?"

При столь беспорядочном образе жизни стремительно уменьшалось содержимое нащокинского бумажника. Этому содействовали карточная игра и бурный роман Павла Воиновича с дочерью знаменитой цыганской певицы Стеши - Ольгой Солдатовой. Во многих московских гостиных обсуждали подробности щекотливой связи, тяготившей и самого Нащокина, ибо сожительница оказалась ревнивой, жадной, скандальной. "Вертит меня точно на колесе", - в отчаянии жаловался он Пушкину.

Его дальнейшую судьбу решила встреча с прелестной Верой Александровной6. В январе 1834 года влюбленные тайно обвенчались в подмосковном селе Воскресенском. Былая пассия утешилась оставленным ей домом с имуществом, а молодые, укрывшиеся от ее гнева в Туле, задержались там надолго: не на что было уехать и жить. В Москву смогли возвратиться только перед наступлением следующей зимы.

Трагедия с Пушкиным все перевернула. Узнав о дуэли и смерти друга, Павел Воинович много месяцев не мог оправиться от потрясения.

"...Получил я письмо твое из Петербурга, в котором ты мне пеняешь, что я не уведомил тебя о смерти Пушкина, я не мог писать - и не к кому было писать, - отвечал он близкому другу поэта С. А. Соболевскому, которого печальное известие застало за границей с опозданием. - Смерть Пушкина - для меня - уморила всех - я всех забыл - и тебя - и мои дела и все - я должен был опомниться, имея жену и детей, без них я бы вполне предался бы с наслаждением печали - и к моему плохому здоровью, вероятно, отправился туда же, куда и всем путь непременный. - Ты не знаешь, что я потерял с его смертью, и судить не можешь - о моей потере. По смерти - его, я сам растерялся - упал духом, расслаб телом".

Павел Воинович непрерывно болел: у него слабела левая сторона, он опасался, чтобы не отнялась. Время от времени ему пускали кровь, однако на "радикальное" лечение не было денег и привычки обстоятельно браться за дело, доводить его до конца.

Непрестанно терзавшая мысль: "Знай я о предстоящей дуэли с Дантесом, никогда и ни за что ее не допустил, ведь уладил же давешнюю ссору с Соллогубом", напрочь лишила Павла Воиновича "душевного покою". Подавленное состояние усугублялось и тем, что по своей беспечности он лишился вещей, подаренных супругой покойного: деньги из книжника (бумажника) израсходовал, архалук (стеганый полукафтан - прим. авт.) украли. "Нет меня виноватее",- казнился он в письме Погодину, сообщая, что пушкинские серебряные часы, переданные вдовой через Жуковского, подарил Гоголю, по его утверждению, "у которого они и теперь находятся".

"...Я еще не могу опомниться от нанесенного нам удара, понимаю и Вашу скорбь. Он Вас так любил", - писал ему П. А. Вяземский весной 1837 года. По прошествии нескольких лет Нащокин все еще мысленно повторял: "И я... И я тоже не могу опомниться от нанесенного нам удара..."

"Я остановился у Нащокина. Il est loge en petite maitresse" (Он обставился щегольски (фр.) - прим. авт.), - писал Пушкин жене. К осени 1842-го от былой роскоши осталось не бог весть сколько, поэтому, наскоро собрав скудный скарб, 1 октября (по окончании срока аренды) Нащокины перекочевали по новому адресу. Ветхий деревянный дом находился на Садовой-Спасской улице, почти сразу за Красными Воротами, на краю Басманной части Москвы, на границе между Мещанской и Яузской.

Примерно в это же время в Москву приехал давний знакомый Нащокина Н. И. Куликов вместе с учившимся в Париже А. Щепиным. Благодаря горячему участию в его судьбе Павла Воиновича, последний стал превосходным музыкантом, занявшим по возвращении в Россию место первой скрипки в опере и балете. Куликов и Щепин сразу же отправились отыскивать Нащокина, что было весьма непросто. "Где-то чуть не у заставы... проживал Павел Воинович с семьей, совершенно расстроив свои дела", - с искренним огорчением вспоминал Куликов. Павел Воинович поведал, как в короткое время проиграл и запасной капиталец, и все, что имел: "Я, после смерти Пушкина, с горя или к горю, постоянно проигрывал..." Примечательно, что при бедной, сравнительно с прежней, обстановке радушный хозяин не отпустил гостей без изысканного и роскошного обеда с отличными винами и десертом, для чего Модесту, "честнейшему слуге из крепостных", пришлось побывать в разных концах города.

Недаром Нащокин послужил Гоголю прототипом Хлобуева: "Только на одной Руси можно существовать таким образом. Не имея ничего, он угощал и хлебосольничал, и даже оказывал покровительство, поощрял всяких артистов, приезжавших в город, давал им у себя приют и квартиру. В иной день какой-нибудь неизвестный никому почти в дому поселялся в самой гостиной с бумагами и заводил там кабинет, и это не смущало и не беспокоило никого в доме, как бы было житейское дело. Иногда по целым дням не бывало крохи в доме. Иногда же задавался в нем такой обед, который удовлетворил бы вкусу утонченнейшего гастронома. ...Зато временами бывали такие тяжелые минуты, что другой бы, на его месте, повесился или застрелился"7.

...После отъезда гостей Нащокин по обыкновению уединялся в углу спальни, где за занавеской висела большая картина, писанная масляными красками, изображающая распятого Христа, с образaми по обеим сторонам. В отчаянии обращался к Богу, чего раньше никогда не делал. В робкой неумелой молитве просил помощи, но отклика не получал. На иные поступки не отваживался, покорно дожидаясь очередного "хода" фортуны, упустив несколько своих.

В это время квартальный надзиратель Петров отыскал надобный дом и решительно дернул ручку звонка, чтобы, согласно предписанию, потребовать у г-на Нащокина столь изрядную сумму - 43 100 рублей.

Однако при первом взгляде на развалины былого благополучия его твердости поубавилось. Видавший на своем посту всякую бедность, он сочувственно вздохнул. У "добровольного свидетеля", не слишком искушенного в наблюдении подобных картин, и вовсе защемило сердце от созерцания вопиющего крушения, постигшего благородное семейство. Осмотрев имущество, принадлежащее семье, надзиратель удостоверился, что ничего стоящего и ценного в квартире нет, "кроме как нужного носильного платья и некоторой домашней мебели несоставляющей ценности", как он написал в отчете: "...По осмотру нашему в занимаемый им квартиры имения ему принадлежащего которое бы можно было взять в секвестр, не оказалось"8.

Появление незваных лиц Павел Воинович принял с безразличием человека, в жизни которого давно идет черная полоса: "Чем хуже - тем лучше". Но когда Петров предъявил ему приказ Московской управы благочиния о получении с него 43 100 рублей и раздела 200 десятин земли, заявил категорично:

- Прошение госпожи Нащокиной - несправедливо и бездоказательно! Противу него я обязуюсь подать куда следует свое особое прошение с вескими и ясными доказательствами.

Тогда Петров потребовал подписку о невыезде из Москвы, но и этого не получил.

- Подписки не дам, потому что жить буду здесь, в Москве! - запальчиво отозвался Павел Воинович. - В случае перемены квартиры, о переезде своем в другие части города дам знать местной полиции!

С тем (поскольку другого ожидать было бы сомнительно) "визитеры" удалились, "отобрав" у Нащокина только те сведения, которые он соблаговолил им дать. "Генваря 11 дня" Петров представил их в рапорте его высокоблагородию частному приставу Басманной части надворному советнику Павлу Федоровичу Шандоровскому.

Как и положено, судебное дело отправили по инстанциям, но до конца не довели по простой причине - отсутствию денег у ответчика.

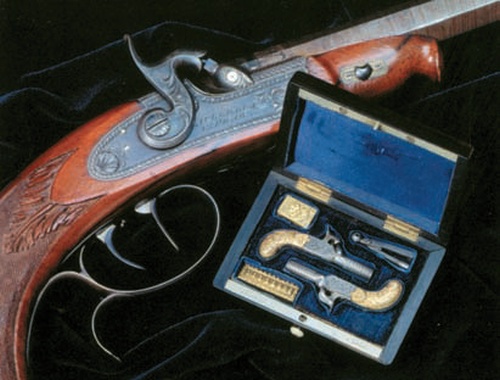

Во времена оны, выправляя финансовое положение, Нащокины распродавали то богатую коллекцию золотых и серебряных монет и медалей, то дорогое собрание редкого оружия, а то и венские экипажи... Наступил день, когда пришел черед заложить главную ценность - "Домик", обратился к Погодину: "Михаил Петрович, не гневайтесь на меня, невыносимое мое положение, из которого я стараюсь выкарабкаться, делает меня и глупым и неприличным может быть в глазах Ваших - но пусть - Вы одни про то знайте и делайте со мною что хотите. Итак, дайте мне так, пять тысяч, - сроком на год, или десять тысяч - и возьмите домик мой в обеспечение. Если Вас мое предложение полоумное, полуотчаянное огорчило - то еще раз прошу простить... Великодушно... Найдутся у Вас деньги для меня - то Вам приятно может быть будет - что Вы восстановите этими деньгами уже совершенно падшее мое семейство"9.

Погодин не сжалился, и Павел Воинович направился к нотариусу Пирогову. Заложив Домик, обратно выкупить не смог, как не сумел выбраться из горестного положения, в коем оказался по собственной беспечности и добросердечию...

После смерти сестры Нащокин получил наследство, но и это не смогло поправить положение. 6 ноября 1854 года Павел Воинович умер во время молитвы. Семья продолжала бедствовать.

- 1. По одним сведениям - Колумб, по другим - Колумбо, по третьим - Коломбо.

- 2. ЦГИА г. Москвы. Ф. 105. Оп. 5. № 1510. Л. 10 об. (Здесь и далее орфография оригинала.) В. В. Нащокин предлагал вариант: разделить "его имения Бобравскаго близ села Старай Тойды" (200 десятин) между ними поровну или описать имение "в деревне Кононива той же земли".

- 3. Там же. Л. 3.

- 4. Имени юной возлюбленной Нащокин никогда не упоминал, его нет и в сохранившихся документах.

- 5. Толбин В. В. Московские оригиналы былых времен (Заметка старожила) / Искра. 1866. № 47. С. 624-626.

- 6. Вера Александровна Нащокина (в девичестве Нарская, по названию реки Нары близ имения Рай Семеновское) (около 1811-1900) - внебрачная дочь московского барина Александра Петровича Нащокина и крепостной актрисы его театра Дарьи Нестеровны Нагаевой.

- 7. Гоголь Н. В. Мертвые души. Т. 2. Г. 4.

- 8. ЦГИА г. Москвы. Ф. 105. Оп. 5. Д 1510. Л. 34.

- 9. РГБ. Погодин, III, 19. Л. 347.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем