По итогам победоносной советско-японской войны 94 воина Красной армии (от солдата до маршала) получили золотые звезды Героев Советского Союза, шестеро из них стали тогда дважды Героями. В 1946 году некоторые из этих Героев с Дальнего Востока добрались до Москвы, с ними встречались в секторе истории Великой Отечественной войны Института истории АН СССР, преемнике Комиссии по истории Великой Отечественной войны. В Научном архиве Института российской истории РАН удалось отыскать до сих пор не опубликованные стенограммы этих бесед. Читатели "Родины" имеют возможность познакомиться с наиболее интересными фрагментами рассказов двух отличившихся при освобождении Маньчжурии в августе 1945-го бойцов 2-го Дальневосточного фронта - капитана Ивана Громова и рядового Алексея Корелякова1. У обоих звание Героя - это первая в жизни награда, даже медалей до этого не было, они служили на Дальнем Востоке и с Германией не воевали.

РИА Новости / Евгений Халдей

Население города Далянь встречает советских танкистов. Август 1945 г.

С легкой руки полковника Лосева

Война с Японией, длившаяся меньше месяца, отличалась оперативной работой наградных структур, бюрократические согласования были сведены к минимуму. В наградных листах офицера Громова и солдата Корелякова стоит одна общая подпись - начальника отдела кадров 2-го Дальневосточного фронта полковника Николая Ивановича Лосева. Описания подвигов лаконичны и вписываются в единственную страницу бланка. Капитана представляли к награде за подписями командующего 2-й Краснознаменной армией генерал-лейтенанта танковых войск Макара Кузьмича Терехина (1896-1967) и члена Военного совета армии генерал-майора Николая Александровича Начинкина (1907-1986), но решающей была именно резолюция полковника Лосева с припиской "Верно"2. Рядового двигал в кавалеры "Золотой Звезды" командир его 172-й отдельной танковой бригады подполковник Сергей Федорович Замидченко, резолюцию "Согласен" наложил командир 5-го отдельного стрелкового корпуса генерал-майор Иван Захарович Пашков (1896-1981)3.

50-летний полковник Лосев был человеком опытным: в Красную армию пошел добровольцем в Пензе в мае 1918 г., прошел Гражданскую, был ранен в ногу в 1919-м, кадровыми армейскими делами занимался с 1936 г., в военные годы руководил отделом кадров Дальневосточного фронта, ставшего с 5 августа 1945 г. 2-м Дальневосточным4. Документы на героев подготовили оперативно: Громов совершил свой подвиг к 19 августа 1945 г., Кореляков - к 15 августа. Наградные листы были своевременно переправлены в Москву, и оба воина стали Героями Советского Союза меньше чем через неделю после капитуляции Японии, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 г.

При этом такая оперативность не дает возможности собственно из наградного листа узнать важные обстоятельства подвига. Ни Громов, ни Кореляков послевоенных воспоминаний не оставили, и сохранившиеся в архиве стенограммы беседы с ними - важнейший источник, позволяющий узнать подробности их героической борьбы с японцами. Подробности эти не уступают динамике повествования в хорошо известном советскому зрителю художественном фильме 1982 г. "Приказ: перейти границу!".

Громов из деревни Верляйское

Комбата из 586-го стрелкового полка Ивана Петровича Громова (1913-1993), по версии наградного листа, отметили вот за что: "...за период боя за Ганцзинский УС [узел сопротивления - Авт.] показал мужество, отвагу и умение руководить боем. Подразделения батальона, не зная страха, пренебрегая смертью, шли на штурм японских траншей, в результате гибкого маневра и тщательной маскировки батальон занял 3 линии укреплений. Действуя с батальоном на правом фланге 614 СП [стрелкового полка - Авт.], капитан Громов личным примером увлекал и руководил боем до конца, закрепившись в траншеях, отразил пять контратак японцев"5.

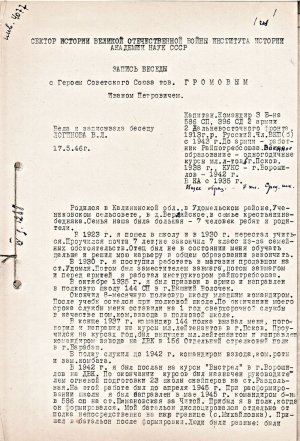

17 мая 1946 г. в беседе с научным сотрудником Института истории Верой Логиновой комбат кратко рассказал о своих корнях. Родился он в деревне Верляйское Удомельского района тогдашней Калининской, а ныне Тверской области. Это самый север тверского края, рядом края новгородские. Семья большая: "7 человек ребят и родители". В школе Ваня Громов учился хорошо, но в 1930 г. вынужден был уйти из седьмого класса, не закончив: "Отец был не в состоянии меня обучать дальше"6.

Судьба 16-летнего Вани дальше сложилась вдали от родной деревни. Бригадиром в колхозе, о чем пишут в Википедии, он никогда не был. В стенограмме верно отражены этапы его тогдашнего пути. В 1930 г. Громов стал продавцом магазина на станции Удомля, затем заместителем завмага, потом завмагом и наконец - инструктором райпотребсоюза7. Наверняка в "торгаши" будущего комбата приняли за хорошие способности к математике, смышленый парень и там неплохо освоился, не попав в "расхитители социалистической собственности".

Дальнейшая судьба Ивана Громова была связана с Красной армией, еще до войны он оказался на Дальнем Востоке. В октябре 1935 г. был призван в РККА, служил рядом, в Вышнем Волочке, окончил 8-месячную полковую школу при 144-м стрелковом полку младшим командиром, остался на сверхсрочной. В конце 1937 г. отправился на курсы младших лейтенантов во Псков, их окончил и отправился в 156-й стрелковый полк в село Барабаш в Приморье. Служил командиром взвода, роты и замкомбата. В 1942-м был направлен на курсы "Выстрел" в Ворошилов, ныне Уссурийск. По окончании курсов до апреля 1945 г. был руководителем огневой подготовки 23-й школы снайперов на станции Раздольное Транссиба в Приморском крае8. Но на войне с Японией капитану Громову пришлось командовать отнюдь не снайперами.

Его батальон и его самураи

В мае 1945 г. после расформирования школы снайперов Иван Петрович был направлен комбатом в 586-й стрелковый полк на станцию Шимановская Амурской области. Его батальон дислоцировался отдельно, на границе с Маньчжурией, в селе Михайловка на берегу Амура в 35 км от Благовещенска. 586-й полк в ту пору только комплектовался, и контингент капитану достался очень непростой. "Люди были разные: были освобожденные из тюрем, были переведенные из других частей"9 Дальневосточного фронта - так скромно Громов аттестовал подчиненных в стенограмме.

Зэки, заметим, тут на первом месте, они наверняка были в большинстве. Случаи успешной "перековки" заключенных в годы войны были, вспомним хотя бы историю известного писателя Владимира Карпова, ставшего после лагеря Героем Советского Союза10. Однако после 9 мая 1945 г. можно было сомневаться в желании осужденных идти сражаться с японцами: мысль о том, чтобы незаметно скрыться за сопками Маньчжурии, посещала многих. Громов новый для себя вызов принял: "Я понял, что надо много поработать, чтобы сколотить крепкий коллектив, чтобы в случае чего можно было воевать хорошо"11.

И 31-летний комбат такой коллектив успешно сколотил за неполных два месяца. Накануне войны с японцами батальон отличился на инспекторских смотрах. Когда же в полночь с 8 на 9 августа Громов получил по телефону приказ направить батальон в Благовещенск, он показал себя отличным организатором, "собрал всех председателей колхозов и начальника погранзаставы... Они мне дали транспорт, на который я сложил все имущество батальона, облегчил солдат и ускоренным маршем к утру прибыл в Благовещенск"12.

Столь же организованно батальон Громова и воевал, будучи придан к танковой бригаде. Форсировав Амур на барже под обстрелом японцев, он прошел оставленный противником город Сахалян (ныне Хэйхэ), прочесал его и направился на Айгунь, "посадив солдат на танки". Там пришлось столкнуться с яростным сопротивлением японцев. Комбат, как в будущей песне, "сердце не прятал за спины ребят". При ночном штурме города Айгунь 12 августа Иван Петрович "был ранен в правую руку выше локтя, но из строя не вышел и продолжал командовать батальоном"13.

Местом подвига комбата и его бойцов стали хорошо укрепленные позиции японцев по направлению к городу Мэргэнь (ныне Нэньцзян). Это и был упомянутый в наградном листе Громова Ганцзинский узел сопротивления. Там "в дотах и траншеях было до 3000 солдат", на пути батальона были три крайне неприятные речушки, мосты через которые были взорваны. В укрепрайоне батальон задержался почти на неделю, несколько дней пришлось "простоять в обороне". Комбат умело рассредоточил силы: "Каждый стрелковый взвод представлял собой штурмовую группу. Все бойцы были снабжены противотанковыми гранатами и взрывчаткой для подрыва дотов"14.

"К ночи 18 августа" батальону Громова удалось захватить две из трех траншей японского укрепрайона, преодолевая противотанковые рвы и ряды колючей проволоки, причем "в самих траншеях японцы долго не сопротивлялись". Отбив отчаянную контратаку противника, "на плечах японцев мой батальон вскочил в третью траншею... и как бы вклинился в японскую оборону, и на мне были сосредоточены их основные силы". Испытание бойцы выдержали с честью: в ожесточенных боях потеряли "35 человек убитыми, из них 6 офицеров, 115 человек раненых", среди них и сам Громов, легко раненный в ногу. Противник был исключительно неуступчив: "Японцы бились ожесточенно за каждый метр, до последнего. Были случаи, когда они убивали друг друга, но в плен не сдавались"15.

После победы над Японией на комбата, умеющего организовать недавних заключенных, обратили внимание во внутренних войсках. Там Иван Петрович дослужился до подполковника и командира конвойного полка в Ульяновске.

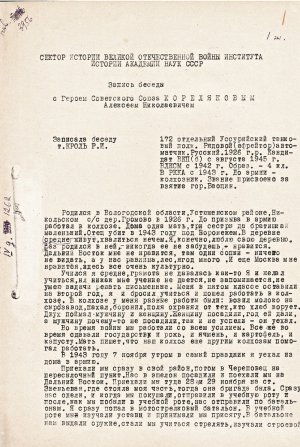

Кореляков из деревни Громово

Ставший Героем Советского Союза в 19 лет автоматчик Алексей Николаевич Кореляков (1926-1950) появился на свет не так уж и далеко от родных мест капитана Громова. Деревня Громово Устюженского района - это самый юг Вологодской области, тверские и новгородские края соседствуют. Беседу с ним 20 мая 1946 г. записала научный сотрудник Института истории Розалия Кроль. Беседа получилась искренней, настоящие "солдатские мемуары" совсем еще мальчишки - именно таким он смотрит с официального фото со звездой Героя.

Алексей родился в многодетной крестьянской семье с шестью детьми. По его словам, "в деревне средне живут, хвалиться нечем". "Средне" означает вот что: "Учился я средне, грамота не давалась как-то... не умею решать задачи письменные. Меня в пятом классе оставили на второй год, я и бросил учиться и пошел работать в колхозе". Колхоз "Серп и молот" оказался хорошей школой жизни: "...возил молоко на сырозавод, пахал, боронил, поля охранял от тех, кто хлеб ворует. Двух поймал - мужчину и женщину. Женщину посадили - год ей дали"16.

Война принесла в семью большое горе. Под Воронежем погиб отец, под Ленинградом - старший брат Николай. 17-летнего Алексея призвали в красный день календаря: "В 1943 г. 7 ноября утром в самый праздник я уехал из дома в армию". Через пересыльный пункт в Череповце юного красноармейца повезли на Дальний Восток, уже в конце ноября он оказался на станции Звеньевой близ реки Бикин на самом юге Хабаровского края. Граница с Маньчжурией и здесь была поблизости. Корелякова определили в мотострелковый батальон, обучили навыкам автоматчика, которые пригодились в августе 1945-го17.

Характерно, что о полутора годах службы до японской войны Алексей сообщает предельно кратко, успевая сравнить увиденное с родной деревней: "Дальний Восток мне не нравится - там одни сопки, ничего не видать, а у нас равнина, лес, ягод много"18. Не исключено, что часть рассказа из стенограммы изъяли, там вполне могла идти речь о скудном питании в тыловых частях в годы войны с Германией, на которое жаловались многие ветераны советско-японской войны, в частности, служивший в Забайкалье известный историк и многолетний автор "Родины" Николай Иванович Павленко (1916-2016)19.

Медаль за город Баоцин

А вот свою краткую, но предельно насыщенную трупами японцев военную эпопею автоматчик Кореляков описывает динамично и задорно. 9 августа 1945 г. из хабаровского райцентра Бикина его батальон вместе с техникой переправился через бурную в тот день реку Уссури по понтонному мосту. Без боя прошли взятый уже 10 августа город Жаохэ и двинулись на Баоцин. Этот город Красная армия освободила 15 августа, и буквально за несколько дней Алексей сумел сполна выплеснуть всю накопившуюся за годы войны ненависть к врагам.

Его рассказ служит хорошим дополнением к наградному листу, в котором второпях исказили его фамилию, назвав Корляковым, и указали, что на его счету "более 50 убитых и 15 пленных японских солдат и офицеров", при этом герой, "пренебрегая опасностью, всегда шел первым, увлекая за собой остальных бойцов, и метко разил врага"20. Иных неприятелей Алексей запомнил по числу: "Из-за одного дерева из маузера в нас выстрелили, но не попали. Я заметил за деревом двух японцев и сразу же убил их обоих из автомата". "...Сразу стал подползать к этой хате. Там оказалось 4 ихних офицера и 2 женщины. Я туда сразу бросил две гранаты... и всех их убил". Прочие же "японские империалисты" слились в бессчетную массу: "Тут сразу их много убили". "...А сколько их было убито и сколько тяжелораненых стонало, мы не считали"21.

Один выдающийся поступок рядового Корелякова в наградной лист не попал. При взятии Баоцина он изобретательно проник за городские стены, пообещав своему командиру роты старшему лейтенанту Ивану Бирченко22 ликвидировать мешавший красноармейцам японский пулемет: "А в стене была дыра, по которой вода стекала из города в яму. Я влез через эту дыру в город". Обнаружив дом, с чердака которого строчил пулемет, Алексей со своим автоматом по лестнице забрался на чердак. "Я выждал момент, когда они стали стрелять, их было там всего 4 человека. Я сразу дал очередь и убил двоих, которые у пулемета стояли, потом двое живых бросились на меня, один с ножом. Его я сразу убил, а четвертый сдался. Я взял ручной пулемет и его и привел к командиру"23. Командир батальона майор Василий Скоков, узнав о случившемся, напророчил: "Будешь Героем Советского Союза", но добавил: "Одному не надо ходить, тебя так убьют, ты еще молодой". Бесшабашный 19-летний герой ответил: "Ничего, не убьют, я решил везде побывать"24.

Послевоенная жизнь Алексея Корелякова оказалась совсем короткой. После демобилизации в звании ефрейтора в 1947-м он работал в Ленинграде шофером и погиб там 18 июня 1950 г. в возрасте 24 лет. Обстоятельства его смерти еще требуют архивных поисков25.

- 1. Научный архив (НА) ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 4. Оп. 1. Д. 1592 (Герой Советского Союза Громов И.П.); Д. 3003 (Герой Советского Союза Кореляков А.Н.).

- 2. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 12. Л. 132.

- 3. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 159.

- 4. Еще до начала войны с японцами Н.И. Лосев получил два ордена Красной Звезды (1943, 1944), Отечественной войны I степени (1944) и медаль "За победу над Германией"

- 5. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 12. Л. 132.

- 6. НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 4. Оп. 1. Д. 1592. Л. 1.

- 7. Там же.

- 8. Там же.

- 9. Там же. Л. 1-2.

- 10. Борисёнок Ю., Дроздов К. Герой Советского Союза Владимир Карпов: "Я подсчитал, вокруг меня было 25 убитых немцев" // Родина. 2025. N 1. С. 107-108.

- 11. НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 4. Оп. 1. Д. 1592. Л. 2.

- 12. Там же.

- 13. Там же. Л. 3.

- 14. Там же.

- 15. Там же. Л. 4.

- 16. НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 4. Оп. 1. Д. 3003 . Л. 1.

- 17. Там же. Л. 1-2.

- 18. Там же. Л. 1.

- 19. Павленко Н.И. Воспоминания историка. М., 2016. С. 84-85.

- 20. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 159.

- 21. НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 4. Оп. 1. Д. 3003. Л. 2-3.

- 22. Иван Кузьмич Бирченко (1913-1961) также был удостоен звания Героя Советского Союза указом от 8 сентября 1945 г.

- 23. Там же. Л. 3-4.

- 24. Там же. Л. 4.

- 25. Подробно обстоятельства смерти А.Н. Корелякова не приводятся: указывается, что он "умер", "трагически погиб в автокатастрофе", Википедия без ссылок на источники сообщает, что "был задержан в отделении милиции, где ему были нанесены травмы, несовместимые с жизнью". В документах военного ведомства он значится "пропавшим без вести" при наличии захоронения на Ново-Волковском кладбище Северной столицы.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем