"Полезный сказочник, нужный фантазер", как говорил о нем Максим Горький, создатель вымышленной страны Гринландия, автор одного из самых романтических произведений в отечественной литературе - писатель Александр Степанович Грин - настоящая фамилия Гриневский - родился 23 августа (11-го по старому стилю) 1880 года в городе Слободском Вятской губернии.

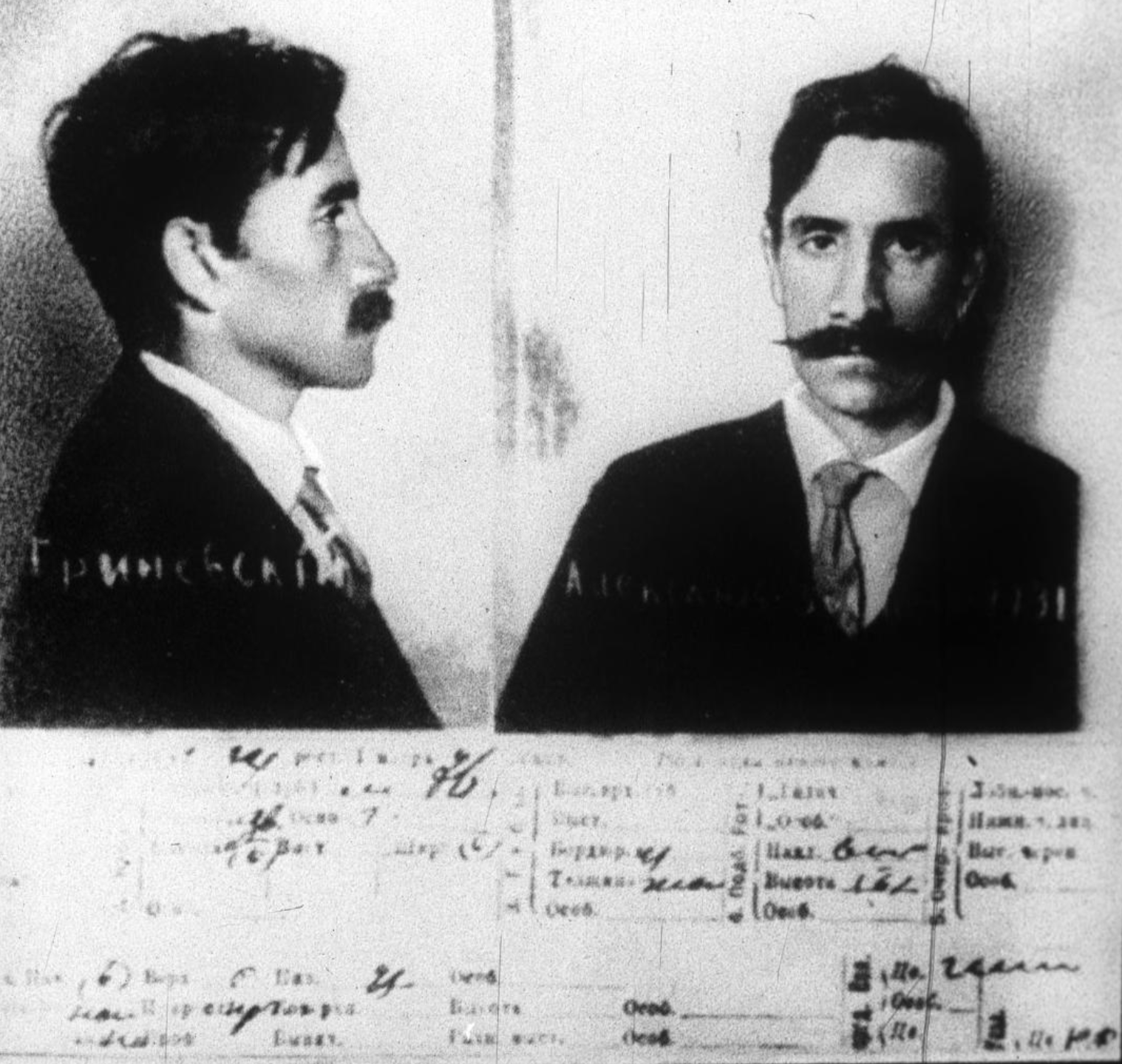

Александр Грин (Гриневский)

Его отец - Стефан Евзибиевич Гриневский - был польским шляхтичем, участвовал в январском восстании 1863 года, был сослан в Колывань, а через пять лет ему разрешили переехать в Вятскую губернию. Там он женился на медсестре Анне Лепковой. Александр был первенцем в семье Гриневских. Позже у него появились брат и две сестры.

Начальное образование Александр Грин получил дома. Первой его прочитанной самостоятельно книгой стал роман Джонатана Свифта "Путешествие Гулливера в страну лилипутов". Будущему писателю тогда было 5 лет. И тогда же он увлекся книгами о дальних странах, приключениях, пиратах, индейцах. Грин мечтал стать матросом на судне и даже ради этого пытался убежать из дома. Бунтарский, непокорный характер проявился у мальчика рано.

9-летний Александр поступил в подготовительный класс Вятского земского реального училища. Здесь, кстати, впервые его начали называть Грином (сокращенно от фамилии Гриневский). Но закончить училище Александру Степановичу было не суждено. Во втором классе он написал стихотворение, высмеивавшее учителей. 15 октября 1892 года Грина исключили. В итоге, он оказался в четырехклассном местном городском училище, имевшем в Вятке дурную репутацию.

После его окончания Грин уехал в Одессу и решил исполнить свою давнюю мечту - стать моряком. Матросом на пароход "Платон", курсировавшем по маршруту Одесса-Батуми-Одесса, его устроил друг отца. Грин стоял на вахте, убирал в трюме, мыл палубу, передвигал корабль канатами. Но моряка из Грина так и не вышло. Во время обратного рейса из Александрии на пароходе "Цесаревич" Александр Степанович позволил себе высмеять капитана и был уволен. Грин ненадолго вернулся в Вятку.

Через год писатель уехал, сбежал от, как он выражался, "унылой, чопорной Вятки с ее догматом: "быть как все"". На этот раз Грин уехал в Баку. Кем он только там ни работал: и рыбаком, и чернорабочим, и даже раздувал меха в кузнице. При этом часто голодал и спал в ночлежках. Затем Александр Степанович уехал пытать счастья на уральские золотые прииски, но и здесь ничего не вышло.

В 1902 году Грин, закончив череду голодных мытарств, поступил на службу рядовым в 213-ый Йоровайский резервный пехотный батальон, расквартированный в Пензе. Там он сблизился с эсерами, чьи политические взгляды разделял, и, в итоге, спустя полгода службы, дезертировал. Около года Грин, под партийной кличкой Долговязый, занимался в разных городах пропагандой революционных идей среди рабочих и солдат.

Затем последовала череда арестов. 7 октября 1903 года Грин был арестован на Графской пристани в Севастополе, откуда он попытался сбежать, но его поймали и посадили в тюрьму строгого режима, где Александр Степанович провел больше года. В январе 1904 года министр внутренних дел Вячеслав Плеве получил донесение о том, что в Севастополе задержан "весьма важный деятель из гражданских лиц, назвавший себя сперва Григорьевым, а затем Гриневским". Севастопольский военно-морской суд осудил Грина на 10 лет ссылки в Сибирь. Но его освободили по общей амнистии, согласно подписанному 17 октября Николаем II манифесту.

Но уже в январе 1906-го Грина вновь арестовали. На этот раз в Петербурге. В мае его выслали на четыре года в город Туринск Тобольской губернии, где он пробыл три дня и сбежал в Вятку. С помощью отца раздобыл чужой паспорт на имя Мальгинова, которое позже стало одним из литературных псевдонимов писателя, и уехал в Петербург.

Именно близкое общение с эсерами привело Грина в литературу. Его склонность к писательству разглядел член ЦК партии эсеров Наум Быховский, который как-то сказал Александру Степановичу: "Из тебя вышел бы писатель". За это Грин называл его своим "крестным отцом в литературе". Ведь именно после слов Быховского он понял, чего жаждет, и, наконец, нашел свой путь.

Хотя литературные способности Александра, еще тогда Гриневского, проявились с ученических лет. Он любил вспоминать, как "иногда писал стихи и посылал их в "Ниву", "Родину", никогда не получая ответа от редакций, хотя прилагал на ответ марки. Стихи были о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве - точь-в-точь такие стихи, которыми тогда были полны еженедельники. Со стороны можно было подумать, что пишет сорокалетний чеховский герой, а не мальчик одиннадцати-пятнадцати лет". Так что сложись обстоятельства иначе, наш журнал вполне мог похвастаться тем, что первый опубликовал стихотворения будущего знаменитого писателя.

Летом 1906-го Грин напечатал рассказы "Заслуга рядового Пантелеева" и "Слон и Моська" за подписью "А.С.Г.". В них писатель критиковал армейскую жизнь, и цензура изъяла у типографии весь тираж. Так что первым произведением Грина, о котором узнала широкая публика, стал рассказ "В Италию". Псевдоним "А.С. Грин" впервые появился под рассказом "Случай" в газете "Товарищ" в марте 1907 года. А через год вышел первый сборник рассказов писателя "Шапка-невидимка". Он был посвящен чувствам людей, которых судьба "забросила в революцию". Впервые в жизни Грин стал достаточно зарабатывать. Но благостный период длился недолго. В 1910 году полиция выяснила, что Грин и есть ссыльный Гриневский - писатель был вновь арестован и приговорен к ссылке в Архангельскую губернию. Там Александр Степанович написал первые романтические произведения "Жизнь Гнора" и "Синий каскад Теллури".

В мае 1912 года Грин вернулся в Петербург. В тот период Александр Степанович особенно много писал о вымышленных дальних краях. В основном действие происходило в выдуманной стране, которую позднее литературный критик Корнелий Зелинский назвал "Гринландией".

В 1914 году Грин стал сотрудником известного литературно-художественного, сатирического журнала "Новый Сатирикон" и, в качестве приложения к журналу, издал свой сборник "Происшествие на улице Пса". После начала Первой мировой войны некоторые рассказы писателя приобрели антивоенный характер. Из-за "непозволительного отзыва о царствующем монархе" Грин вынужден был покинуть Родину и скрываться в Финляндии. В Петроград он вернулся после Февральской революции.

На самом деле, Александр Степанович не принял советскую жизнь еще больше, чем дореволюционную. Писатель осуждал жестокость и бесчинства новой власти, не выступал на собраниях, не подписывал коллективных писем и обращений в ЦК партии. Даже дни этот "фантазер и выдумщик" считал по старому календарю.

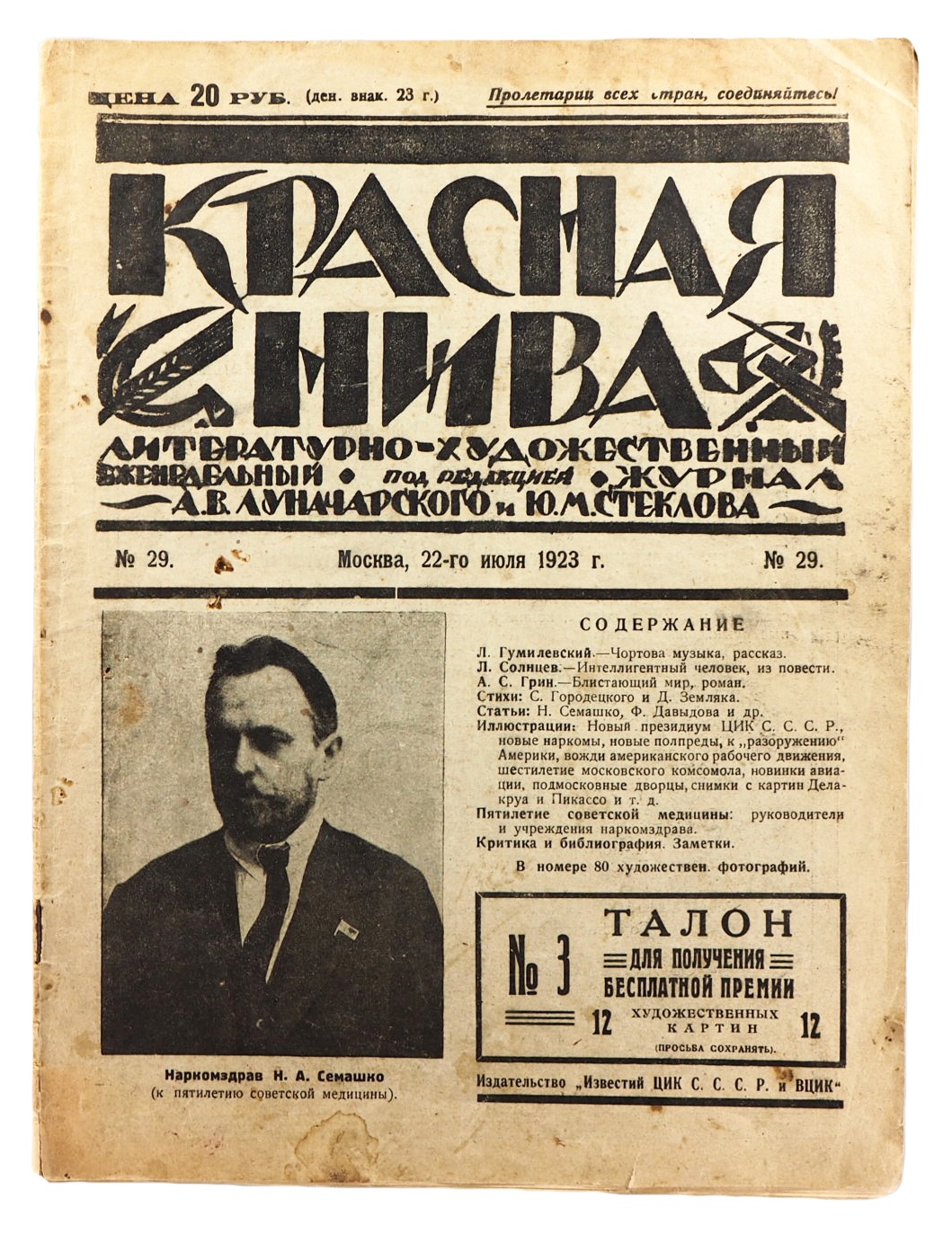

Весной 1919-го Грин был мобилизован в Красную армию связистом, но вскоре заболел сыпным тифом и почти на месяц попал в "Боткинские бараки" - неофициальное название Александровской городской барачной больницы в Петербурге. После выздоровления Максим Горький помог писателю получить академический паек и комнату в "Доме искусств" на Невском проспекте. Именно здесь Грин начал писать свое самое знаменитое произведение - феерию "Алые паруса". Сказочная пьеса об Ассоль и капитане Грее стала кульминацией "гриновского" романтизма. Константин Паустовский так писал о значении этого произведения для русской литературы: "Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе "Алые паруса", то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству". В 1923 году феерия была опубликована.

Осенью 1924 года писатель вместе с третьей женой - Ниной Николаевной Мироновой - переехал в Феодосию. Там Александр Грин написал роман "Золотая цепь". А в 1926-м закончил еще одно большое произведение - роман "Бегущая по волнам", в котором соединились все основные черты творчества писателя: напряженный сюжет, романтический герой, тонкий психологизм и внимание к деталям.

Произведение долго не хотели печатать. А после публикации в 1928 году рецензент Георгий Блок написал: "Творчество Грина чуждо нашей современности. …Рабочему читателю эту книгу не рекомендуем". Это стало начало конца. Последними опубликованными произведениями Александра Степановича были романы "Джесси и Моргиана" и "Дорога никуда". Писателя и раньше называли "иностранцем русской литературы", а теперь и вовсе обвинили во "внутреннем эмигрантстве". В 1930 году советская цензура запретила переиздавать произведения Грина и печатать больше одной его новой книги в год. Александр Степанович с отчаянием замечал: "Эпоха мчится мимо. Я не нужен ей - такой, какой я есть. А другим я быть не могу. И не хочу".

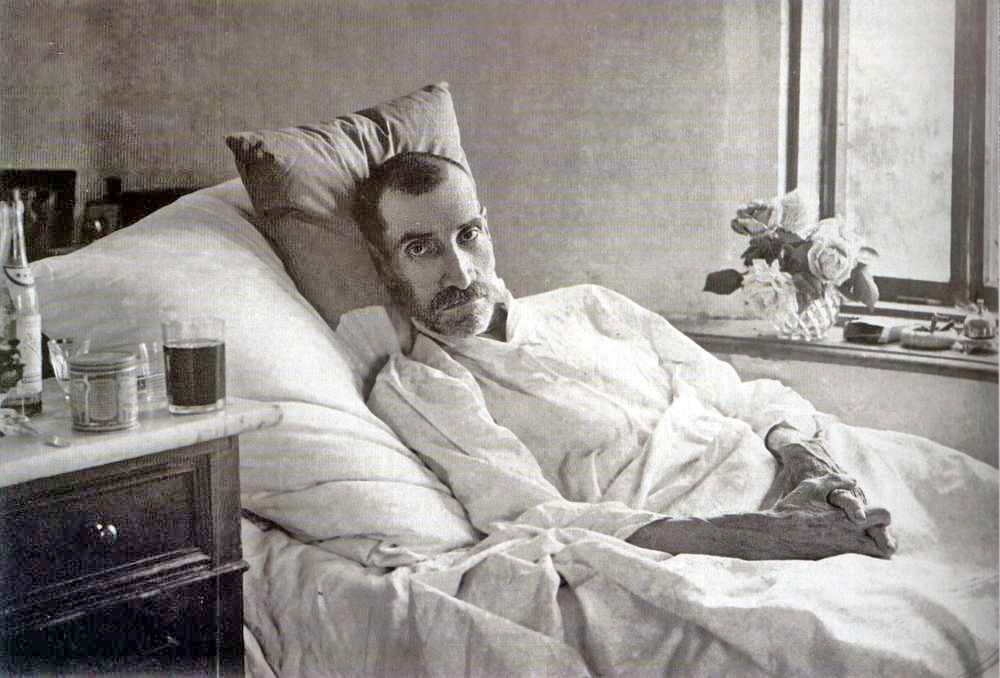

Квартиру в Феодосии пришлось продать и переехать в поселок Старый Крым - там было дешевле жить. Писатель начал роман "Недотрога" и даже ездил с набросками в Москву, но ни одно издательство не согласилось его выпустить. Тогда Грин просил пенсию у Союза писателей, но все тщетно. Они с супругой остались без средств к существованию.

Александра Грина не стало 8 июля 1932 года. Похоронили писателя на городском кладбище Старого Крыма.

Творчество Грина - этого бунтующего романтика, вдохновенного "рыцаря мечты" - занимает особое место и в русской, и в мировой литературе. У него не было ни предшественников, ни последователей, а любое сходство с его творчеством - поверхностно. Даже жанр произведений Александра Грина определить трудно. Сам он называл свои романы символическими.

Сегодня произведения Грина переведены на многие языки, его именем названы улицы во многих городах. В Феодосии открыт литературно-мемориальный музей Грина. А его феерия "Алые паруса" и роман "Бегущая по волнам" экранизированы. В Санкт-Петербурге ежегодно проходит праздник выпускников, также получивший название "Алые паруса". Ведь он посвящен людям, только начинающим свой путь и, как Ассоль, искренне верящим в свою мечту…

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем