Куликовскую победу, одержанную русским воинством над ордами Мамая в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 8 сентября 1380 года, в наши дни многие пытаются либо обесценить, либо абсурдно перетолковать, либо вовсе признать мифом, а не историческим фактом. Некоторые, например, считают столкновение враждующих сторон за Доном заурядной криминальной разборкой в условиях русско-ордынского военно-экономического союза; некоторые переносят место действия из-за Дона непосредственно в Москву, поскольку на известном пространстве в Куркинском районе современной Тульской области теперь ничего нет, там будто бы не найдено даже ни одного каменного наконечника от стрелы1.

из архива журнала "Родина"

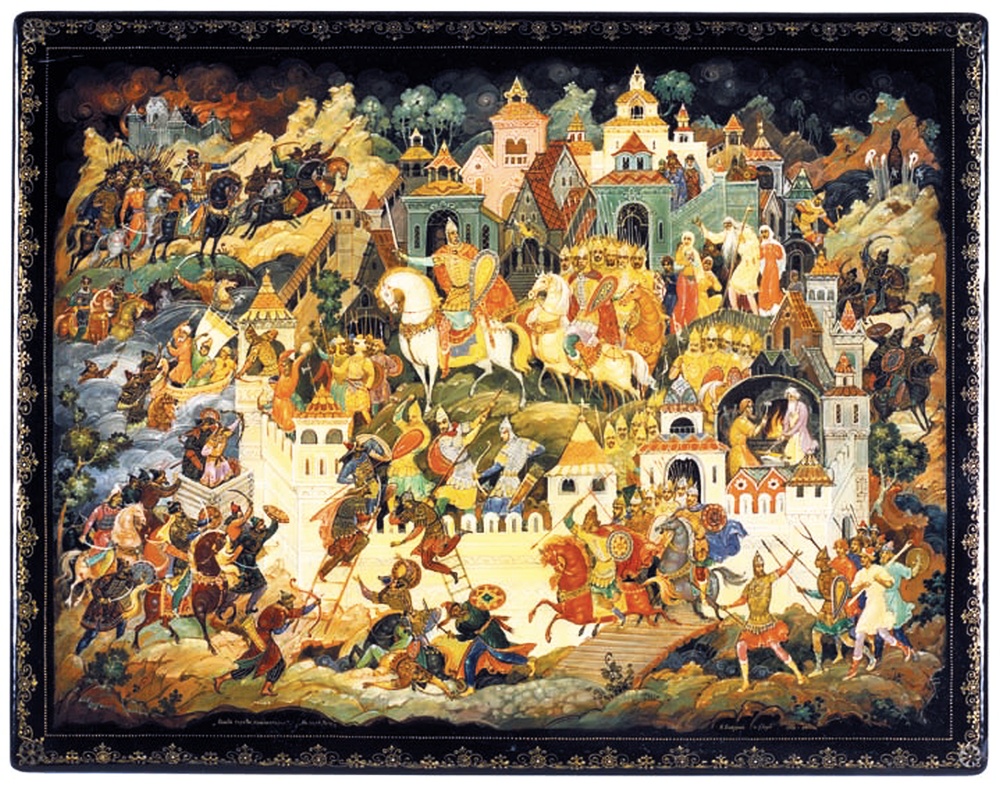

Е. И. Данилевский. К полю Куликову.

Очевидно, что уже тезис о якобы существовавшем русско-ордынском военно-экономическом союзе совершенно некорректен. И вот почему.

В начале XIII века в Монголии произошли события, очень скоро сокрушительно повлиявшие на судьбы народов Азии и Европы. Как известно, верховный правитель монголов нойон Темучин, принявший титул и имя Чингисхана (ок. 1155-1227), создал новое объединённое государство2.

Сформировав превосходно организованное, спаянное железной дисциплиной и жестоко контролируемое его личной гвардией войско, Чингисхан начал свои беспримерные завоевания. За два десятка лет правления он подчинил себе огромную территорию от Северного Китая и Маньчжурии до Туркестана и Казахстана. Один из его авангардных отрядов прошёл через Кавказ и в начале 1220-х годов проник в южнорусские степи и Крым. После смерти Чингисхана расширение Великой Монгольской империи столь же успешно продолжили его сыновья и дети последних. В частности, его внук хан Бату (по-русски Батый, 1208-1255), сын хана Джучи, организовал поход в Восточную и Центральную Европу, в ходе которого в 1237-1240 годах была завоёвана и безжалостно разорена Русь.

Под властью Батыя оказалась огромная территория - от Западной Сибири и Восточного Казахстана до Карпат, от Северной Руси до Крыма и Кавказа, которая в русских летописях обозначена как "Большая Орда", а у немецкого путешественника начала XV века Шильтбергера - "Большие татары" (термин "Золотая Орда" становится известен только с XVI века). Здесь, в низовье Волги, недалеко от современной Астрахани, Батый основал столицу своего улуса, назвав её Сараем. Народонаселение Батыева ханства было многообразным в этническом, культурном и религиозном отношениях: его составили восточные славяне, мордва, черемисы, волжские булгары, башкиры, огузы, половцы-кипчаки, остатки печенегов и хазар, аланы, черкесы, готы, греки, итальянцы; это были язычники всяких мастей, мусульмане, христиане разных традиций. Однако властные функции в нём принадлежали исключительно представителям монгольского, включая и татар, этноса, которые, будучи в меньшинстве, постепенно смешивались с тюрками, усваивая и тюркскую речь.

При этом применительно к Руси вряд ли правомерно говорить о монгольской оккупации. Сараю главным образом и прежде всего был интересен политический контроль над относительно самостоятельной деятельностью разрозненных русских князей, сбор налогов в виде регулярной или же незапланированной дани, обычно весьма тяжёлой, и пополнение войск свежими силами. Князьям как ханским вассалам собственно и вменялось в обязанность выполнение этих задач под наблюдением присланных из Орды баскаков. Когда же возникало сопротивление, то на Русь направлялись суровые карательные экспедиции.

К счастью, завоевание монголами Руси не повлекло за собой их массового перемещения на русские земли. Здесь их представители оставались в абсолютном меньшинстве и, скорее, сами испытали влияние - во всяком случае, культурное - со стороны восточных славян. Ведь Орда не была культурно единой даже в составе правящей верхушки. На это указывает, между прочим, динамичность последней в религиозном плане: во время завоевания Руси ханы - ещё огнепоклонники; со второй половины XIII века в Сарае начинает усваиваться ислам, но вместе с тем существует христианская церковь и некоторые ханы женятся на христианках (Ногай (ум. 1300) - на внебрачной дочери византийского императора Михаила Палеолога, Узбек (ум. 1342) - на дочери византийского императора Андроника Младшего); роднятся ордынцы в том числе и с русскими князьями: например, женой московского князя Юрия Даниловича (ум. 1325) была Кончака, родная сестра Узбека, в крещении Агафья.

Более того, постепенно некоторые из среды завоевателей мирно переселяются на Русь, становясь основателями знаменитых русских фамилий, например, Аксаковых, Корсаковых, Салтыковых. Более или менее очевиден результат не влияния, а взаимовлияния на уровне языкового общения между Русью и Ордой.

Союзничество русских с Ордой - факт очень условный, относительный и вынужденный, говоря метафорически, временное содружество ягнят с волком. Правда, подразумевая в данном случае под "овечкой" Северо-Восточную Русь, надо всё же отчётливо понимать, что в реальной внешней межгосударственной обстановке XIII-XIV столетий, русским князьям куда выгоднее было поддерживать со своими юго-восточными сюзеренами мир, нежели воевать с ними. Всё-таки Орда была сравнительно веротерпима, что, правда, не исключало бесчеловечной жестокости ордынцев по отношению к побеждённым во время набегов, и не стремилась к полному захвату территорий.

Это понял ещё святой благоверный князь Александр Невский (ум. 1263). Благодаря гибкости и расчётливости его потомков Северо-Восточная Русь сохранила свою государственность, свою культурную самобытность и к XIV веку постепенно, подавив в себе тяжкое чувство угнетённости от ордынского ига, воспрянув духовно, накопила внутренние силы для успешного его преодоления. Данный процесс, между прочим, удачно согласовывался с неуклонным укреплением Москвы как центра Русской земли и с последовательной концентрацией в руках московских князей политических, финансовых и военных сил. Вот что стало исходным основанием победы на поле Куликовом.

Разумеется, имела место и совокупность обстоятельств. Так, ко второй половине XIV века Орда заметно ослабла, умалившись в своих внешних границах и, главное, распавшись на несколько ханств. Кроме того, с конца 1350-х годов правление монгольской элиты в Сарае пережило череду кровавых династических распрей между потомками хана Джучи, что способствовало выдвижению на вершину ордынской власти более талантливых в военно-политическом плане представителей других родов, в частности Мамая - "темника", то есть правителя и военачальника крымского хана Абдуллы. От имени последнего Мамай и начал своё правление в западной части Орды - на пространстве между Волгой и Днепром, в Крыму и Предкавказье. Начиная с 1361 года он несколько раз достигал главенства в самом Сарае, всякий раз пользуясь прикрытием законных, но номинальных, марионеточных ханов, с калейдоскопической скоростью сменявших друг друга.

При этом интерес Мамая к Северо-Восточной Руси неизменен. Он последовательно играл на противоречиях между русскими князьями, особенно между московским Дмитрием Ивановичем (1350-1389) и тверским Михаилом Александровичем (1333-1396), спекулируя великокняжеским ярлыком. Но и собственное положение Мамая неустойчиво. С одной стороны, усилились позиции Дмитрия Ивановича. Ему удалось, во-первых, подчинить себе многих русских князей; во-вторых, достичь соглашения с Мамаем об уменьшении дани и даже не платить ему последней, то есть добиться экономической независимости; в-третьих, проявить вместе с тем свою военную мощь: в 1376 году московский князь осадил волжский город Булгар и вынудил у мамаева наместника Махмата Солтана признание в покорности, а в 1378 году он вообще наголову разбил у впадающей в Оку реки Вожи посланные Мамаем на Русь войска.

С другой стороны, из восточной половины Орды явился очень сильный правитель и кровный потомок Джучи хан Тохтамыш: к 1380 году он захватил Сарай, угрожая дальнейшим своим продвижением в западную половину улуса. В такой ситуации самовластному Мамаю оставалось либо немедленно оказать Тохтамышу сопротивление, либо сначала захватить Москву, укрепиться за счёт русских ресурсов и уж потом выступить против династически законного хана. Так что для Мамая поход на Москву был, в сущности, частью плана его борьбы за власть в Орде. Таким образом, столкновение Руси с Мамаем никак нельзя низвести до масштаба бандитской разборки.

Ещё более странным представляется сомнение относительно историчности факта Куликовской битвы в 1380 году. Вроде бы серьёзным основанием для такового является отсутствие весомых материальных подтверждений этого события в виде множества археологических фактов. Однако, во-первых, в Средние века всё оружие - стрелы, копья, мечи, булавы, щиты и прочее - как вещи, потребные в воинском деле и дорогие, никогда не оставляли на местах сражений, так что их сегодняшнее отсутствие в земле Куликова поля вполне объяснимо. Во-вторых, скептики почему-то подзабыли, что то самое место, где произошло указанное сражение, исстари было пахотным, тем не менее ещё в конце XVIII - начале XIX века, по сообщениям тогдашней печати, крестьяне всё же находили на нём и человеческие останки, и разные предметы древнего вооружения3. И остаётся только сожалеть, что археология в то время была в весьма зачаточном состоянии, так что в XX столетии стали возможны лишь единичные находки предметов, относящихся к эпохе битвы: кольчуга, наконечники копий, сулица4.

Зато абсолютно убедительны свидетельства народной памяти. Так, в русских рукописных книгах 1440-х годов - "Рогожском летописце", "Симеоновской летописи", "Новгородской первой летописи младшего извода" - содержится краткий рассказ "о великом побоище, иже на Дону"5, созданный, вероятно, ещё в конце предшествующего столетия. Несколько летописных сводов последней трети XV - первой половины XVI века - "Софийская первая летопись старшего извода", "Новгородская четвёртая летопись" и др. - сохранили пространную летописную "Повесть" о Куликовском сражении6, текст которой, возможно, восходит к несохранившемуся сочинению, написанному почти сразу после описанного в нём события. Видимо, к рубежу XIV-XV веков относится знаменитая поэтическая песнь "Задонщина"7, самые ранние списки которой датированы концом XV столетия. Упоминание о битве имеется в литературно замечательном "Слове о житии и о преставлении великого князя Димитрия Ивановича"8, а также в "Житии преподобного Сергия Радонежского"9, составленных, по мнению учёных, блестящим русским писателем конца XIV - начала XV века Епифанием Премудрым. Наконец, позднее, как полагают, на рубеже XV-XVI столетий, было создано самое подробное и самое популярное среди древнерусских книжников описание Куликовского сражения - "Сказание о Мамаевом побоище".

Конечно, все указанные источники нельзя считать сугубо документальными свидетельствами: это прежде всего литературные формы духовно-художественного осмысления происшедшего. Но всё же их определённая фактографичность несомненна. Поэтическими по типу источниками являются и устные народные исторические песни - "Новгородцы идут против Мамая", "На поле Куликовом"10 и другие, сохранившиеся в записях, начиная с XVII века. Кроме того, упоминания о битве обнаружены в некоторых княжеских грамотах XV столетия, она подтверждается данными древних разрядных книг и родословий, свидетельствами многих других памятников древнерусской письменности11.

В связи с этим нельзя оставить без внимания традицию православной церкви поимённо поминать за богослужением умерших христиан. Известно, в частности, что воинов, "от татар… избиенных", поминали, по крайней мере, с конца XIV века в родительскую - "Димитриевскую" - субботу недели перед 26 октября по старому стилю. Этот передаваемый от поколения к поколению святой обычай частично отображён специальными древнерусскими книгами - "Синодиками", в которых среди присно поминаемых обнаруживаются и имена некоторых участников Куликовской битвы12, известных, например, по "Сказанию о Мамаевом побоище".

Наконец, действительность этого события подтверждается краткими сообщениями немецких хронистов конца XIV-XV века - неизвестным автором "Торуньских анналов", затем Детмаром Любекским, Иоанном Поссильге13, Альбертом Кранцем14; о победе также сообщали их современники - персидский и арабский историки Назим-ад-дин Шами15 и Ибн Халдун16. Таким образом, сам факт столкновения в 1380 году московского и великого владимирского князя Дмитрия Ивановича с полчищем Мамая, конечно же, никак нельзя опровергнуть. Да и вообще невозможно представить себе, как это народ в собственной своей памяти сам себя обманывал всё прошедшее с тех пор время, пока не был "разоблачён" современными ниспровергателями! Право, поневоле думается то ли о невежестве, то ли о недобросовестности, то ли о преднамеренном идейном ревизионизме.

Кстати, почему, интересно, у ниспровергателей битвы нет возражений относительно реальности других монгольских набегов на русские земли начиная с 1237 года? Так, в 1253 году была "Неврюева рать", в 1293-м - "Дюденёва рать", в 1322-м - "Ахмылова рать", в 1377-м - набег Арабшаха, в 1382-м - разгром Москвы ханом Тохтамышем, в 1408-м - рать Едигея и так далее. Сколько было подобных нахождений на Русь - и больших и малых, но всегда опустошительных! О них тоже известно по сравнительно поздним источникам, но удивительным образом достоверность их в данном случае почему-то не опровергается…

Итак, Куликовская битва всё же была! К сожалению, её ход может быть описан только на основании перечисленных выше источников. При этом воссоздание картины реально происшедшего, надо признать, представляет по-настоящему огромную трудность, ибо все сохранившиеся тексты не являются точными свидетельствами: в ряде фактов они противоречивы, в некоторых случаях искажают историческую правду за счёт преувеличений, анахронизмов, домыслов, нарочитой идеализации во имя идейно-художественного, поэтического осмысления воспоминаний об одержанной над полчищем Мамая и весьма значимой для последующей истории русской государственности победе. Так что выявление в них достоверной информации - это большая проблема историков-профессионалов, предполагающая строгую академичность соотнесения и научного анализа всех имеющихся данных, а не запальчивые и спекулятивные соображения дилетантов.

Необходимо критическое, опирающееся на комплексный подход, но вместе с тем и бережное использование повествований о битве и других данных. Именно поэтому, несмотря на огромное число разного рода сочинений о Мамаевом побоище, целостных его описаний не так уж много, да и в них многие суждения о нём до сих пор остаются спорными17. Значительно лучше обстоит дело с текстологическим и литературно-историческим изучением имеющихся в распоряжении учёных повествований, а также с их научными публикациями18.

И всё же вкратце попытаюсь воспроизвести известное.

Летом 1380 года Мамай выступил с огромным - по источникам, из 100-150 тысяч человек - войском против Дмитрия Ивановича. Согласно "Сказанию о Мамаевом побоище" его целью, вопреки политике Сарая, было полное завоевание подвластных московскому князю земель19.

Мамая согласились поддержать великий князь литовский Ягайло Ольгердович (1350-1434), а также князь рязанский Олег Иванович (ум. 1402). Правда, некоторые тексты свидетельствуют, что Олег вместе с тем послал известие в Москву о совместных планах Мамая и Ягайло. Несмотря на то, что ранние повествования весьма резко осуждали Олега за отступничество, всё же двойственность его поведения, так сказать, службу "и вашим и нашим" вполне можно понять. Ведь дело происходило в условиях, когда между властителями отдельных русских земель шла неприкрытая борьба за главенство, а ход и итоги этой борьбы определялись в значительной степени извне - политикой Орды и Литвы. Будучи относительно самостоятельны, князья ни в чём не были обязаны друг другу, но и союзные договоры нередко нарушались.

Кроме того, само положение Рязанской земли среди прочих русских областей просто должно было вынуждать Олега из двух зол выбирать наименьшее: и Москва стремилась его подчинить себе, и кратчайшие пути на Русь из Сарая пролегали через его землю, так что при ордынских набегах первый и самый тяжкий удар, например, как в 1378-м от Мамая, всегда доставался рязанцам. Заметим также, что о действиях Олега во время Мамаева похода 1380 года мы ведь знаем по источникам сугубо литературным и сравнительно поздним, авторы которых, несомненно, оценивали происшедшее с точки зрения итогов исторического хода развития русской государственности. Как на самом деле вёл себя Олег в обстоятельствах борьбы Дмитрия Ивановича Московского с самовольным ордынским темником Мамаем, документально не известно. Правда, известно, что действительно имел место союзный договор Олега с Ягайло, расторгнутый в 1381-м по случаю заключения союза с Москвой, и что затем он действительно выступил против князя Дмитрия, когда во время похода на Русь Тохтамыша он ради избавления Рязанской земли от разорения примкнул к ордынцам и способствовал их продвижению к Москве.

Как говорится, худая молва крепче доброй славы. Вероятно, в сознании живших позднее русских книжников сведения об Олеге, несмотря на последующие его мирные отношения с Москвой, обобщились в пользу его позорного коварства по отношению к своим соплеменникам и единоверцам.

Но даже если суд соотечественников над этим князем и был в чём-то правым, надо отдать должное неизвестным русским книжникам, работавшим над разными версиями "Сказания о Мамаевом побоище": под их пером, в отличие от краткого и пространного вариантов "Повести", рязанский князь - не однозначно отрицательная фигура. Так, после Куликовской победы он хотя и скрывается в Литве, однако сам перед собою всё же горько раскаивается в своём двурушничестве как грехе безбожия: "Горе мнh грhшному и отступнику вhры Христови, аз поползохся, что видех, къ безбожному присяглъ". Поразительная чёрточка национального характера и духовность понимания истории - милость к падшим!

Узнав о выступлении против Руси и попытавшись было - безуспешно - остановить врага богатыми дарами, Дмитрий Иванович призвал русские земли к отпору, и вскоре ему удалось собрать значительную рать, правда, примерно на треть меньшую Мамаевой (источники указывают разные цифры). Но не все русские земли пришли на помощь Дмитрию: в его войске по разным причинам не было отрядов из Великого Новгорода, Твери, Смоленска, Рязани, Нижнего Новгорода20.

Как свидетельствует "Сказание о Мамаевом побоище", вместе с военными приготовлениями к сражению Дмитрий Иванович очень серьёзно предался духовному укреплению, отслужив молебны в кремлёвском Успенском соборе перед образами Спасителя, Пресвятой Богородицы, святителя Петра и в Архангельском соборе перед образом архангела Михаила, испросив благословение себе и своим воинам у радонежского подвижника и игумена Троицкого монастыря преподобного Сергия. С XV века на Руси знали и верили, что святой старец, предрекая князю победу, отправил вместе с ним "на брань" двух своих духовных чад - иноков Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

В конце августа Дмитрий Иванович двинулся из Москвы в Коломну и оттуда, "урядив" свои полки, дальше на юг. Он стремился опередить соединение Мамая с союзниками, что ему и удалось. 8 сентября на рассвете его войско перешло с левого берега реки Дон на правый, в то место, где в эту реку впадала Непрядва. Переправа была уничтожена, пути отступления отрезаны водой. На Куликовом поле русские оказались прямо перед врагом, но зато защищёнными позади, с правого и левого флангов от обходных манёвров мамаевой конницы.

Войска московского князя расположились как бы эшелонами: за Передовым, или Сторожевым, полком под командованием князей Дмитрия и Владимира Всеволодовичей стал Большой полк из пеших воинов во главе с московским боярином Тимофеем Васильевичем Вельяминовым; справа и слева исполчилась конница, подчинённая, соответственно, Микуле Васильевичу Вельяминову и бывшему полоцкому князю Андрею Ольгердовичу; позади этого основного войска также находилась конница - резервная, возглавляемая Переяславским князем Дмитрием Ольгердовичем. Но главная тактическая заслуга Дмитрия Ивановича состояла в том, что в дубраве на берегу Дона он скрыл резервный Засадный полк, который возглавили князь Владимир Андреевич Серпуховской и воевода Дмитрий Михайлович Боброк Волынский.

И конечно же, огромное значение имела сила духа, с которой русское воинство вышло на борьбу и которую отчётливо понял, например, создатель "Сказания о Мамаевом побоище", вложивший в уста московского князя речь вроде этой: "Отцы и братия, Господа ради подвизайтеся, святыхъ ради церквей и вѣры христианскыя! Сиа бо смерть на живот вѣчный! Ничто же земнаго помышляйте! Не уклонимся убо на свое, о воини, да вѣнци побѣдными увяземся от Христа Бога, спаса душам нашим!" Укреплённые настроением своего предводителя, воодушевлённые новым - письменным - благословением преподобного Сергия Радонежского, уверенные в своём стоянии за правду русские воины ждали приближения полчищ Мамая. Психологически глубоко и исторически верно понимал повествователь это состояние неколебимого и сосредоточенного ожидания и святой готовности отдать жизнь: в стане русских "бысть тихость велика", тогда как со стороны противника слышался "стук великъ и кличь, яко торгъ снимается и яко градъ зижется". Как красноречив этот контраст между спокойной твёрдостью и вызывающей наглостью!

Согласно "Сказанию о Мамаевом побоище", битва началась поединком между троицким иноком Александром Пересветом и ордынским ратником, имя которого - Челубей, Телебей или Темир-мурза - появляется в переделках "Сказания" лишь с XVII века. Оба богатыря погибли, ударив друг друга копьями. Сразу после этого полки противников сошлись: "И ступишася крѣпко бьющеся, но сами о себя разбивахуся, под конскими ногами умираху, от великия тѣсноты задыхахуся, яко не мощно бѣ вмѣститися на поле Куликове, мѣсто то тѣсно меж Дономъ и Мечею. На томъ полѣ силнии полки сступишася, из нихъ же выступиша кровавые зори от блистания мечнаго, велик стукъ бысть и звукъ от копейнаго ломления, яко не мощно бѣ слышати, ни зрѣти грознаго и горкаго часа, в колико тысящь създаниа божия погибает…" Через некоторое время русские рати стали слабеть под натиском мамаевских сил. Лично участвовавший в этом бою великий князь Дмитрий Иванович был ранен и "нужею склонися с побоища, яко не мощно бѣ ему".

Видя "великую пагубу христианскую", начальник русского Засадного полка князь Владимир Андреевич хотел было выступить на врага, но его остановил мудрый и прозорливый Дмитрий Волынец. "Бѣда велика, княже! - сказал он. - Не уже прииде година! Начиная бо без времени, вред себѣ приимет! Мало убо потръпим, да время получим и отдадим въздание противникомъ!" И не раз ещё останавливал Волынец порывы своих соратников, со слезами смотревших из засады, как гибнут их товарищи. Наконец нужный момент настал, и воевода воскликнул: "Братья и друзи, дръзайте! Сила бо Святого Духа помогает намъ". Неожиданно русские ратники, "аки соколы изучены" на жаворонков, налетели на ордынцев с тыла. Исход битвы был решён. С криком: "Увы нам! Христиане умудриша насъ!.." воины Мамая бросились бежать, и "ни единъ не могий избыти, бяху бо кони их потомлены".

Сам Мамай едва спасся. Но свою борьбу за власть в Орде и на Руси он бесславно проиграл: после бегства с Куликова поля он был разбит на реке Калке своими же собратьями, подчинёнными хана Тохтамыша, нового правителя Сарая, и, брошенный войсками, бежал в Крым, где очень скоро был убит. Узнав о поражении Мамая, Ягайло поспешил ретироваться; к нему в Литву от гнева победителя удалился и Олег Рязанский. А князь Дмитрий Иванович, отдав погребальные почести погибшим ратникам, с триумфом и молитвенной радостью возвратился в Москву, вновь посетил преподобного Сергия теперь уже ради благодарственных богослужений и "сяде на своём княжении". Отныне - за одержанную им победу - его любовно и горделиво стали величать Донским.

Может показаться странным, что собственно в Орде поход Мамая на Русь не вызвал совершенно никакого отклика и в анналах ордынской истории он никак не отразился. Скорее всего, в Орде авантюра Мамая воспринималась как малозначимое событие. Во-первых, против Руси выступил самозванец и узурпатор власти, главенство которого в сознании монгольской элиты было и сомнительным, и призрачным; во-вторых, он опирался на войска разноплемённых наёмников, единственным объединяющим интересом которых были грабёж и личное обогащение; в-третьих, для Орды в целом поход Мамая действительно не был делом государственной важности и не потребовал от неё предельного напряжения, более того, поражение Мамая даже облегчило укрепление в Сарае законной власти в лице хана Тохтамыша: он верховенствовал в Орде с 1380 по 1395 год.

Напротив, для Руси означенное событие имело чрезвычайную важность. Действиями воинов Дмитрия руководил непреложный мотив освобождения от унизительного ига, то есть они были едины в своих интересах. Но от них потребовалась максимальная концентрация сил, так что в результате в этой битве Русь от предельного напряжения выдохлась и уже два года спустя, когда Тохтамыш осадил Москву, она не смогла оказать никакого сопротивления. Однако Куликовская победа всё-таки дала свои благие результаты: то ли по Божиему промышлению, то ли по счастливой случайности она произошла именно в день Рождества Пресвятой Богородицы, и в этом народное сознание видело её высокий духовный смысл, ибо таким совпадением подтверждалась правота искони существовавшей в сердцах христиан веры в особое заступничество Преблагой Матери Иисуса Христа за род человеческий, в частности за Русскую землю.

Победа возвысила авторитет московского князя, она навсегда изменила характер отношения к Орде и тем самым ознаменовала будущий конец хозяйничанья ордынцев на Руси. Иными словами, это событие, в сущности, имело созидательное значение для будущей России. Именно поэтому, несомненно, оно оставило столь глубокий след в народной памяти.

Спросим себя: что было бы со всеми нами - русскими, белорусами, украинцами, мордвой, чувашами, татарами, кавказскими народами, якутами, коряками, если б этого события и других ему подобных не было вовсе; если б, например, силы Великой Монгольской империи не иссякли в её стремлении расширяться и порабощать; если б она не ослабла в преодолении собственных внутренних противоречий; если б раздробленная на мелкие княжества Северо-Восточная Русь не стремилась к объединению; если б населявшие её люди не сопротивлялись ни Западу, ни Востоку, а сидели смиренно у своих печек и продолжали безропотно платить дань Орде или подставлять свои головы под мечи крестоносцев; если б они не хранили свято свою веру и своё понимание правды, не были столь энергичны, предприимчивы, дальновидны, упорны, терпеливы, тверды, самоотверженны?.. Что было бы? Ответ ясен: ход и вектор истории сложился бы как-то иначе. И Россия, если б сегодня и существовала, то была бы другой.

Поэтому, как бы и с каких позиций ни относиться к победе благоверного князя Димитрия Донского над Мамаем, совершенно очевидно её поворотное значение для жизни наших предков в целом. Ею, хотим мы того или нет, определён был дальнейший путь развития нашей страны и всех населяющих её народов, как, например, будущее Европы - походами Юлия Цезаря, будущее Франции - революцией, будущее Соединённых Штатов Америки - победой северян над южанами. И последнее. Почти сотню лет назад гений русской поэзии Александр Блок, перепечатывая в своём "Собрании стихотворений" цикл "На поле Куликовом", снабдил его примечанием: "Куликовская битва принадлежит… к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение…" Кажется, проницательнее о смысле этого "начала высоких и мятежных дней" не сказать…

- 1. Считаю необходимым указать здесь на работы серьёзнейшего современного историка, который глубоко, тонко и иронично подверг критике декларации подобного рода: Кучкин В. А. Русь под игом: как это было? М. 1991; Он же. Новооткpытая битва Тохтамыша Ивановича Донского (он же Дмитpий Туйходжаевич Московский) с Мамаем (Маминым сыном) на московских Кулижках//http://hbar.phys.msu.su/gorm/fomenko/kuchkin.htm.

- 2. Основательный обзор истории этого государства см., например: Насонов А. Н. Монголы и Русь (История татарской политики на Руси). М.; Л. 1940; Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь; М. 1997; Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды. Саранск. 1960.

- 3. Нечаев С. Некоторые замечания о месте Мамаева побоища//Вестник Европы. 1821. № 14. С. 125; Афремов И. Куликово поле с реставрированным планом Куликовской битвы в 8 день сентября 1380 г. М. 1848. С. 63, 69.

- 4. Кирпичников А. Н. Куликовская битва. Л. 1980. С. 84-85.

- 5. Памятники Куликовского цикла. СПб. 1998. С. 9-11, 22-23.

- 6. Её разные варианты опубликованы: Памятники Куликовского цикла. С. 30-41, 65-82.

- 7. Её разные варианты опубликованы: Там же. С. 89-91, 97-104, 112-119, 126-132.

- 8. Новгородская четвёртая летопись//ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 2. Л. 1925. С. 351-366; Софийская первая летопись//ПСРЛ. Т. 6. СПб. 1853. С. 104-111.

- 9. ПЛДР: XIV - середина XV века. М. 1981. С. 286-388.

- 10. Исторические песни. Баллады. М. 1986. С. 65-66.

- 11. Подробнее об этом см.: Горский А. Д. Куликовская битва 1380 г. в исторической науке//Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины (материалы юбилейной научной конференции). М. 1983. С. 15-19.

- 12. См., например, рукописи конца XV в.: РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. № 289. Л. 155; ГИМ. Синодальное собр. № 667. Л. 68-68 об. Последний "Синодик" опубликован: Древняя Российская Вивлиофика. 2-е изд. Ч. 6. М. 1788. С. 450-451.

- 13. Пашуто В. Т. Возрождение Великороссии и судьбы восточных славян//Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. М. 1982. С. 45.

- 14. Бегунов Ю. К. Об исторической основе "Сказания о Мамаевом побоище"//"Слово о полку Игореве" и памятники Куликовского цикла. М.; Л. 1966. С. 508.

- 15. Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 2: Извлечения из персидских сочинений. М.; Л. 1941. С. 109.

- 16. Тизенгаузен В. Г. Указ. соч. Т. 1: Извлечения из сочинений арабских. СПб. 1884. С. 389.

- 17. Укажу только некоторые труды: Гейсман П. А. Поход великого князя Дмитрия Ивановича от Москвы к верховьям Дона и сражение на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. С 7-ю планами и схемами. Киев. 1913; Тихомиров М. Н. Куликовская битва 1380 года//Повести о Куликовской битве. М. 1959. С. 335-376; Кирпичников А. Н. Указ. соч.; Кучкин В. А. Победа на Куликовом поле / Вопросы истории. 1980. № 8. С. 3-21; Буганов В. И. Куликовская битва. М. 1980; Каргалов В. В. Куликовская битва. М. 1980; Скрынников Р. Г. Куликовская битва: проблемы изучения//Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины… С. 43-70.

- 18. Шамбинаго С. К. Повести о Мамаевом побоище. СПб. 1906; Сказание о Мамаевом побоище. СПб. 1907; Шахматов А. А. Отзыв о сочинении С. К. Шамбинаго "Повести о Мамаевом побоище" (СПб. 1906)//Сборник ОРЯС. Т. 81. № 7. СПб. 1910. С. 79-204; Сказания и повести о Куликовской битве. Л. 1982; Памятники Куликовского цикла...

- 19. Здесь и далее текст "Сказания" цитируется по изданию: Памятники Куликовского цикла. С. 137-194.

- 20. Горский А. А. Москва и Орда. М. 2000. С. 97-99.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем