То была самая обожаемая из войн, которыми я переболел в своем отрочестве. Умишком своим - пионерским, правоверным - понимал, что любовь эта не из достойных. Не тянет эта война на "справедливую", "освободительную", "отечественную", но... сердцу не прикажешь. Высокие авторитеты спокон веку обзывали ее и такой, и сякой, да и "низы" не очень-то отставали:

- Тут война пошла

- буржуазная,

- Обнаглел обозленный народ...

"Кирпичики"... Бессмертный шедевр городских окраин... А я часами забавлялся германскими штыками - трофеями отца (до сих пор изумляюсь продуманному разнообразию этой вроде бы нехитрой продукции), воровато цеплял на себя отцовские кресты и медали, смотрел-пересматривал кипы журналов того страшного четырехлетия, и музыкой сфер звучало для меня: "блиндированный автомобиль", "дуэль аппаратов" (воздушный бой), "воронка от "чемодана" (германский снаряд крупного калибра), "георгиевское оружие, украшенное бриллиантами"...

И долго-долго не желал уверовать в очевидное. Что не было в этой бойне-войне народного одушевления. Что зазря, ни за понюх табаку сгибли миллионы "воинов благочестивых, кровью и честью венчанных". Что если и было в ней нечто великое, феноменальное и загадочное, то лишь ее бестолковость.

"Мнение народно"

...Едва разразилась она, как трескучая, паточно-елейная, гаерски-лубочная пропаганда начала доводить до простого ума - кто и почему есть наш главный враг. "На счастье" вспомнился Михаил Скобелев (легендарный "Белый генерал"), который еще в прошлом веке публично - и не где-нибудь, а в Париже - обозвал Немца самым коварным, самым опасным и гнусным врагом славянства. (За эту его речь Александру III пришлось публично же извиняться перед Вильгельмом II.)

Спешно созданный в августе патриотический комитет, призванный задавать тон пропаганде и агитации и натурально названный Скобелевским, прокламировал начавшуюся войну как Вторую Отечественную, и было это изначально несуразицей, ибо нашествия, как такового, не было, ибо ни пяди исконно русской земли немцы не захватили. Их разведывательные отряды ненадолго заняли несколько западных польских городков. "Зверства германских извергов" приходилось буквально высасывать из пальца, собирать по крохам, додумывать, тщетно пытаясь разжечь народное возмущение "достоверными слухами" о расстреле казначея Соколова в Калише (то ли сжегшего, то ли спрятавшего от немцев казенные деньги) и о гнусных домогательствах германского офицера некой девицы Зейм из Ченстоховы.

И все же начало войны - как всегда и везде - не обошлось без приступа всенародного энтузиазма. Цветы. Оркестры. Зажигательные речи на перронах. Малиновый звон. И это вездесущее, залихватское, ныне забытое:

- Чубарики-чубчики вы мои!

- Во саду вы, цветики, зацвели!..

Но пришли "кровавые галицийские поля", пришли Мазурские озера, и весь воинственный раж, скукожившись, осел в самом своем надежном и благоустроенном прибежище - в патриотической печати.

Народ же трезвел на глазах, преисполняясь к войне все более и более зловещего равнодушия. Боевые генералы приходили в отчаяние, слыша на позициях "народное мнение":

..."мы тамбовские - до нас немец не дойдет" (Деникин).

..."Сколько раз спрашивал в окопах: из-за чего мы воюем? И всегда неизбежно получал ответ, что какойто там эрц-герц-шмерц был кем-то убит, а потому австрияки хотели обидеть сербов, но кто такие сербы, не знал почти никто, что такое славяне - было тоже темно, а почему немцы из-за сербов вздумали воевать, было уж и вовсе неизвестно" (Брусилов).

Гей, славяне

"Мнение народно", как известно, меняется быстро. За год до войны, в один из летних дней, Невский проспект был запружен ликующим народом - встречали популярного болгарского генерала Радко-Дмитриева. Несли плакаты, кричали здравицы в честь славянского братства...

Через два года Болгария выступила на стороне Германии, и вся официозная печать завопила с издевательским пафосом: "Чем же удивили нас болгары? Ведь продажность этого народа нам стала известна давно... Даже Славянское общество отреклось от болгар, заявляя, что между ними и славянством нет ничего общего!"

...Кроме явных, громогласно объявляемых побуждений к войне (славянская солидарность), были, как известно, и не столь явные - Константинополь, проливы, будущие аннексии и контрибуции. Но и они - не самая сокровенная суть дела: не столь уж безземельна, безводна и неимуща была Россия, чтобы рисковать миллионами жизней ради лишней поживы.

Правда, в тот август никто и в мыслях не держал подобные жертвы. Авторитетнейшие генералы на вопрос "сколько продлится война?" уверенно отвечали: "Четыре-пять месяцев... от силы полгода..." Это уж осенью завитало в воздухе - "на измор".

Но крылось в этом последнем воинственном порыве российского самодержавия нечто более сокровенное, наболевшее, отчаянное - одолеть победой, блистательным триумфом повсеместный, резко набирающий силу и скорость раскол в государстве. Все более и более раскаляемую вражду между сословиями, классами, партиями, ведомствами, кругами, лицами. Потому так захлебно, так изобильно говорилось в те дни и писалось о братстве, единстве, любви, всепрощении и верности трону.

В думских стенах в день объявления войны царила восторженная эйфория. Депутаты от всех нацменьшинств - от Фридмана (евреи) до барона Фелькерзама (немцы Балтии) - прочувствованно распинались в российском патриотизме и взывали к победе. "Ложку дегтя" - выступление социал-демократа Хаустова - проглотили, хоть и не без шиканья, но беззлобно. Дабы не портить праздник.

Через неделю думцы во главе с Родзянко были приняты в Зимнем дворце. После приветствия Николая и ответной речи Родзянко, завершившейся патетическим кличем "Дерзайте, государь, русский народ с вами!", в зале будто воссияло. Николай прослезился, приобнял главу ненавистной Думы. Великий князь и Верховный главнокомандующий Николай Николаевич хлопнул думского председателя по плечу: "Ну, Родзянко, теперь я тебе друг по гроб!" Военный министр Сухомлинов тут же предложил депутатам принять участие в снаряжении первого эшелона с подарками для солдат, что было встречено с большим воодушевлением (тем большим, что распоряжалась этой акцией Екатерина Викторовна, жена министра и одна из самых прельстительных красавиц Петербурга).

Но уже через год...

Да, РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД, в августе пятнадцатого - после тяжелых поражений на всех фронтах, - Николай Николаевич будет смещен, Верховное командование возглавит сам император, и это вызовет далеко не радостный шок в армейской среде - сверху донизу. И странное дело: никто не считал Великого князя выдающимся стратегом, но мало кто не уважал его. В глазах офицерства он был свой, свойский... армейская кость, профессионал. А сколько солдатских баек наслушался я про "Длинного" от отца, и все, в общемто, благодушные. (Даже тогда я понимал, что большинство из них - чистейшая выдумка, но что-то такое, видимо, в нем сквозило, располагало к подобному фольклору.)

РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД, в августе пятнадцатого, будет удален и вскоре взят под арест военный министр, и официозная пресса процедит сквозь зубы то, что давно уже было у всех на слуху: что наша армия вышла на войну плохо вооруженной, не обеспеченной ни снарядами, ни другим боевым снаряжением. Немногие удивились падению Сухомлинова - его ничтожество было слишком известно. Простодушные изумлялись только, как мог этот "шантеклер" так долго держаться на плаву... Военным министром станет Поливанов, но уже через полгода - и опять же ненадолго - его сменит Шувалов, бывший главный интендант, стараниями которого, как пробарабанит в его честь все та же беспамятная пресса, "наша армия вышла на войну хорошо одетая, обутая, прекрасно снаряженная, с отличными обозами". (Настоящую правду про обувку и шамовку публика будет читать уже после Февраля семнадцатого.)

РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД суворинское "Новое время", точно забыв предыдущий август с его победным ликованьем, поведает читателю, что "мы были застигнуты неприятелем врасплох - неприготовленными, малочисленными, разделенными", а "Биржевые ведомости", резюмируя последнее заседание Государственной думы, где на этот раз звучали более трезвые речи, умиленно воскликнут: "Дума отрешилась, наконец, вчера от патриотизма созерцательного, убаюкивающего, расцвечивающего и обратилась к патриотизму действенному, активному". И вновь о "стихийно нарастающей мощи", о неизбежности победы.

Меж тем Единства как не было, так и не стало. Эпидемия всеобщего разлада, взаимной подозрительности, неприязни разъедала и тыл, и фронт, исподволь готовя Россию, а с нею и весь остальной мир к Февралю и Октябрю, к Бресту, Гражданской войне и большевистской диктатуре.

Да, в любую войну не обходилось меж генералами без склок и ревности. Даже в ту первую и подлинно Отечественную. Но редко-редко когда облеченный властью командир радел о своей карьере и личном благополучии больше, нежели о пользе дела. И только в этой (да, пожалуй, еще в предыдущей - японской) стало нормой обратное. Когда один командующий фронтом (Куропаткин) мог, не таясь, сказать другому (Брусилову): "И далось Вам, батенька, это наступление! И чего Вам неймется? У Вас и без того прекрасная репутация, не рискуйте!" Когда один командующий армией (Ренненкампф), находясь в двух переходах от гибнущей армии другого (Самсонова), мог, не стесняясь, бросить своим штабистам: "Сам залез в г..., пусть сам и вылезает, а нам и тут г... хватает..."*

Воспоминания о будущем

В августе четырнадцатого русская армия с места в карьер повела два многомощных наступления. Одно завершилось позорным провалом, другое - победой. По страшному и, пожалуй что, фатальному стечению обстоятельств в них оказались замешаны десятки личных судеб, которым было начертано стать историческими.

Наступление в Восточной Пруссии начала 1-я армия Ренненкампфа.

Начала воистину очертя голову - без разведки, без четкого плана, без тыловой поддержки. Именно здесь страна получила первого "народного героя" - первого георгиевского кавалера Козьму Крючкова. Донского казака, убившего, согласно официальной реляции, одиннадцать немцев и получившего "16 ран пикой в себя и 14 в лошадь" (трудновато, да и стыдновато как-то представить, как и кем подсчитывались эти раны). Печать заходилась восторгами.

На Крючкова сыпались подношения - золотые портсигары, золотые часы, золотое оружие. В честь его слагались стихи, лубочные частушки, даже что-то вроде былин:

- Исполать тебе, Кузьма Фирсович,

- Потрудился ты ратным подвигом.

- Не забудет никто твоей удали...

Не забыли. Впрочем, не забыли одно только имя. Уже в следующем году узнать про него что-либо из печати было невозможно. Где он? Что с ним? Разумеется, погибнуть на фронте ему не дали. Погиб он в августе 1919 года в бою с большевиками под деревней Лопуховкой Саратовской губернии.

Ренненкампф наступал. Немцы отступали. Русский патриотический лубок весело подначивал трусливого неприятеля:

- Вышибаем клином клин

- Вы в Париж, а мы в Берлин...

Насчет Берлина было почти угадано. Командующий соседней 2-й армией Самсонов, храбрый, но неуклюжий военачальник, нимало не ведая о планах родного Генштаба, настойчиво предлагал разрешить ему бросок по левому берегу Вислы - прямиком на Берлин. Никто, слава Богу, не принял всерьез его бравый, но сумасбродный план. Ему было приказано двинуться на северо-запад - на перехват 8-й немецкой армии, отступавшей от войск Ренненкампфа. Этот маневр Самсонов проделал с крайней неумелостью и оказался в мешке. Близ Грюнвальда. Да, вновь, по странной прихоти Истории, местом грандиозного сражения меж славянами и тевтонами оказался тот самый Грюнвальд.

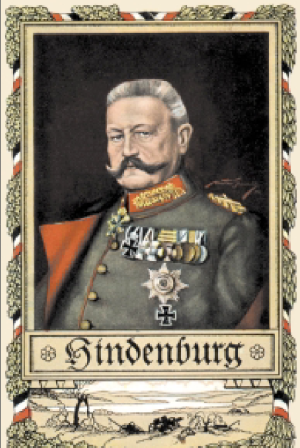

Тогда же, в начале августа, командование над 8-й армией приняли трое: два генерала (Гинденбург - командующий и Людендорф - начальник штаба) и один полковник (Гофман - первый офицер штаба). Окружение и разгром 2-й русской армии - звездный час их карьеры.

Через ТРИ года Гофман, уже генерал, сядет в Бресте за стол переговоров напротив Троцкого и продиктует ему "знаменитые" условия мира.

Через ДЕВЯТЬ Людендорф встанет плечом к плечу с молодым Гитлером во главе колонны путчистов и зашагает строевым шагом к мюнхенскому магистрату навстречу полицейскому кордону. И будет шагать в тупом и гордом одиночестве, когда все прочие в страхе разбегутся. И прикроет своим авторитетом вдохновителей путча от сурового приговора суда.

Через ОДИННАДЦАТЬ лет Гинденбург станет президентом страны, а еще через семь отдаст власть болтливому, но харизматическому вождю нацистской партии. Похоронить же себя он завещает под Танненбергом - там, где в августе четырнадцатого взошла его полководческая звезда.

...Русская пресса лишь мимоходом упомянет о катастрофе - как о частной и малозначимой неудаче - и будет врать про героическую смерть Самсонова, печатая рассказы офицеров, своими глазами видевших, как "генерала накрыло германским снарядом". О том, что командующий застрелился, не знали до конца войны даже некоторые генералы...**

Cтранно сознавать, что прихотливая связь времен косвенно приобщила и мою судьбу к тому самоубийственному походу. Мой отец, в то время рядовой 5-го Сибирского полка, лишь волей случая, а вернее, нашей родимой неразберихи, избежал гибели в танненбергском мешке. Его полку, временно изъятому из родной дивизии, надлежало усилить один из корпусов самсоновской армии - отцу ясно помнилось, что офицеры говорили о корпусе Мартоса. Дойдя форсированным маршем до приграничного местечка, где предполагалось соединение с корпусом, полк не обнаружил ни там, ни в окрестностях ни малейших следов армии. Оказалось, что она прошла здешними местами чуть ли не за двое суток до положенного срока. О чем "сибирцев" никто не уведомил и соответственно не дал никаких указаний. Дело было к ночи, и командир полка долго размышлял, что ему делать: дать ли усталому обещанный роздых или броситься догонять ушедшую за десятки верст армию?

- Почему долго размышлял, папа?

- Ну, во-первых, не хотел гнать нас, усталых и голодных, вдогонку самсоновцам. А во-вторых... боялся получить взыскание. Мы тоже немножко припозднились на марше...

Меж тем солдаты уже начали обустраивать бивуаки, и командир - семь бед - один ответ! - решил повременить пару-тройку часов, а потом запросить телеграфом штаб фронта. Запросил. Там, вероятно, сочли его запрос маловажным - иначе не объяснить, почему ответ пришел только сутки спустя и был, по сути, раздраженной отмашкой: оставаться на месте, в стычки с неприятелем не вступать (неприятеля в этой полосе не было и в помине) и ждать дальнейших распоряжений!

- Повезло тебе, папа!

- Тебе тоже, - ответил не лишенный юмора мой отец.

...В том же августе началось наступление на Юго-Западном фронте, обернувшееся победной Галицийской битвой. Командовал фронтом старый, знаменитый своим скудоумием и бесталанностью генерал Иванов. В феврале семнадцатого он будет одним из немногих (и, как на подбор, бездарных) генералов, кто сохранит верность монарху. Все даровитые, мало-мальски способные или притихнут, или изменят. (Впрочем, слово "измена" здесь сомнительно, ибо само отречение Николая было воспринято многими - и не без резона - как измена престолу.)

Подлинными творцами успеха в Галиции были Алексеев (начальник штаба фронта), Рузский (3-я армия) и Брусилов (8-я армия). Ну и противник - спокон веку неумело и неохотно воюющий "австрияк".

Дождь высочайших наград изольется на Рузского и Брусилова за Львов, Галич, Перемышль, Сандомир... Алексеев, не любимый двором и лично царицей, будет отмечен много скромнее, но по служебной лестнице зашагает уверенно и достойно. Будет командовать фронтом. Будет начальником Генерального штаба. Будет даже Верховным (сразу после Февраля). Станет первым создателем Белого движения - фактически отцом Добровольческой армии.

Рузского ждет плачевнейшая из возможных участей. В феврале семнадцатого государь сочтет его главным инициатором генеральской измены.

Это мнение разделит едва ли не вся российская знать. Уязвленный, растерянный, унижаемый косыми взглядами Рузский уедет в Пятигорск, с ним вместе отправится и близкий сотоварищ по фронту Радко-Дмитриев, перешедший с началом войны в русскую армию. Видимо, троицу любит не только Бог, ибо в компании с ними окажется и генерал от инфантерии Смирнов, принявший в декабре четырнадцатого командование обновленной, но по-прежнему злосчастной 2-й армией. Там, в Пятигорске, осенью восемнадцатого видный большевик и чекист Атарбеков отдаст генералов в руки своих полупьяных экзекуторов, и те, по версии очевидцев, недолго сумняшеся... отрубят шашками их генеральские головы.

Брусилов - бесспорно самая крупная фигура в генеральской среде той поры - перейдет к большевикам. Его сомнительный пример, как и положено, окажется заразительным. Сотни генералов и офицеров, вторя ему, клюнут на расхожую "мудрость" - "за кого народ, тот и власть, и нечего тут..." - и побегут в "красные военспецы".

Героем августа, "высочайше пожалованным" георгиевскими наградами, стал и командир кавалерийской дивизии Алексей Каледин - что попытается в восемнадцатом поднять Дон против большевистской заразы и застрелится, увидев полную тщету своих усилий; и начальник Отдельной кавалерийской бригады Карл Маннергейм, будущий вождь финского сопротивления большевизму; и "свиты Его Величества" полковник Павел Скоропадский, будущий скоротечный гетман Украины; и командир роты штабс-капитан Муравьев, будущий военный вождь "левых эсеров"; и командир эскадрона Петр Врангель... В конце того же августа на позициях 8-й армии впервые повстречаются командир 48-й ("Стальной") дивизии Лавр Корнилов и командир 4-й стрелковой ("Железной") бригады Антон Деникин.

Их всех будто окрылило тем августом - и опалило, и окрылило...

А через пять месяцев герои Галиции начнут повальное отступление, щедро осыпаемые снарядами и пулеметным огнем - бессильные даже в малой мере ответить тем же. И, увы, не одинокие по несчастью - неподалеку в левобережной Польше, теснимая ударной группой фон Макензена, с боями покатятся на восток все та же неудачливая 2-я армия и ее сибирские корпуса. Одному из них выпадет "честь" первым на русском фронте "вкусить" германских газов***.

Накануне Февраля судьба вновь свела в Зимнем царя и Родзянко. О той давней умиленно-восторженной встрече вспоминать теперь было вряд ли приятно. Вавилонская башня шаталась, зримо исходила трещинами, теряя последние точки опоры.

Осмелев от страха перед неотвратимым крушением, Родзянко бросил Николаю в лицо: "Да, Ваше Величество, двадцать два года Вы стояли на неверном пути!"

Что ж, лично я склонен согласиться с Михаилом Владимировичем - результат налицо. Только знаю, что в августе четырнадцатого они стояли на этом пути вместе. Рука об руку. И притом вместе со всей Россией. ...Да, наверно, лучше б не было в жизни нашей страны того злосчастного августа. Той войны. Но вот держу в руках жалко звенящие отцовские регалии, перебираю ветхие фотографии с молодым бравым унтером, отдаленно похожим на меня, и сил нет выплеснуть ее из сердца.

- * Мало кто усомнился, что здесь имели место и давние счеты - десять лет назад в сражении под Ляояном Самсонов крепко подвел Ренненкампфа, подставив японцам его правый фланг.

- ** Заодно официозная пресса поспешно и торжественно похоронила попавшего в плен генерала Мартоса (командира 15-го корпуса). Так до конца войны он и ходил в погибших.

- *** Но именно этой невеселой непобедной весной мой отец получил своего первого Георгия - иноверческого, за номером 1980. И, уверен, радовался награде - недаром купил металлическую (жестяную) имитацию пятиугольной георгиевской колодки. Купил для пущей сохранности награды - живая ленточка, натурально, пачкалась и трепалась, но популярной эта имитация все же не была и потому оказалась сегодня в доподлинных раритетах.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем