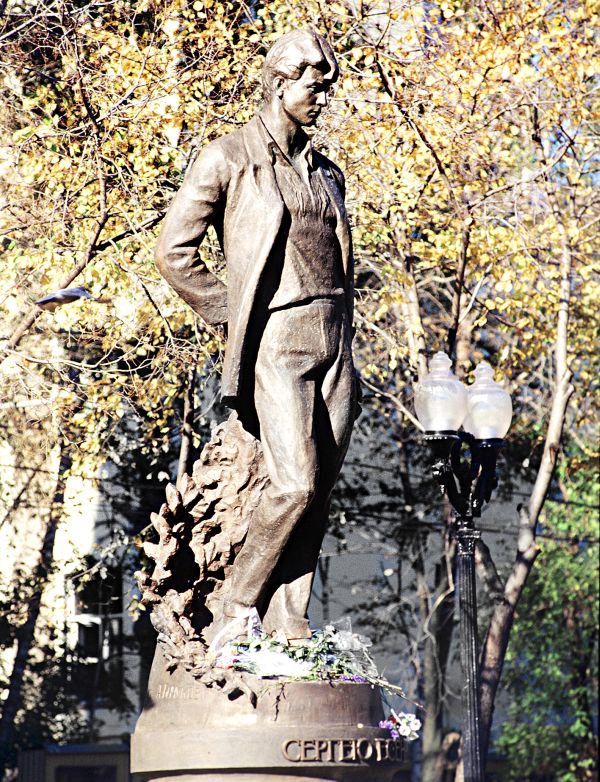

3 октября (21 сентября по старому стилю) 1895 года родился Сергей Есенин. "Я люблю этот город вязевый", - признался как-то Есенин в своих чувствах к Москве. И почти полтора десятка последних лет своих прожил в ней.

Жил в разных концах столицы, но больше года редко где останавливался. За 13 лет успел пожить (невероятно!) в 24 домах. Из них сохранилось лишь 17, которые единственные и помнят его живым. В них, в чужих по сути гнездах, поэт квартировал у земляков, у друзей-писателей, у любимых женщин, наконец у четырех жен своих.

А когда незадолго до его смерти две подруги поэта взялись пробивать для него собственное жилье, то некий Попов из Моссовета, посмеявшись над ними ("Знаете, сколько в Москве поэтов? Неужели всем давать квартиры"), направил ходатаев в Краснопресненский район, где от них сначала потребовали 100 тысяч, а потом сжалились: дадим, но в очередь. "Когда же?" - спросили женщины. "Не знаем, может, в 1926-м".

То есть через год после его кончины...

Поэт, если он велик, обязательно побеждает время и обстоятельства. Мы не помним ныне, кто кроме Есенина жил в этих домах Москвы, иногда не помним даже тех, кто давал ему кров, но твердо знаем: эти 17 домов уже навсегда останутся есенинскими.

"Дерись, Серега, дерись..." (1912-1913. Большой Строченовский пер., 24, стр. 2)

"Он не такой, как мы, он бог знает кто", - скажет о нем даже родной отец. Вот к нему, мяснику из лавки купчихи Крыловой, весной 1912 года и приехал в этот восстановленный потомками двухэтажный дом (ныне - Музей Есенина) 16-летний поэт-подсолнух, с сундучком под мышкой и уже прославившийся хрестоматийным в будущем стихом "Хороша была Танюша".

Он тоже должен был стать мясником, как отец, но заартачился...

"Дорогой мой, - кричал ему отец. - Знаю я Пушкина, Гоголя, Толстого... Но это люди обеспеченные. На них работало человек по триста... Где тебе тягаться с ними?" - "А Горького знаешь?" - бычился сын в ответ. - "Знаю! Но ты спроси его, счастлив ли он? Не наша эта компания, не отставай от своего стада". Сергей, пишут, прищурился и встал из-за стола: "Посмотрим. Меня поймут, может, через сто лет". И ведь угадал!

Я же думаю, что он "сделал себя" еще оттого, что с детства любил драться. В драке и не щадил себя, и, набрав камней, выбегал вперед и "воодушевлял всех". "Дерись, Серега, крепче будешь!" - подбадривал его дед, "умственный", по его словам, мужик.

Он и в Москву приехал драться. Только не знал еще, против кого и за что.

Уксус... первой любви (1913. Малая Дмитровка, 1/7)

"Жизнь - глупая штука, - напишет он в 17 лет. - Ничего в ней нет святого, один сплошной хаос разврата". Поймет это здесь, в знаменитом "доме Бобринской". Тут, по преданию, поэт Херасков принимал у себя Сумарокова и Фонвизина, здесь на балах и "машкерадах" бывали и Пушкин, и Грибоедов, а позже в журнале "Зритель" работали братья Чеховы. Так вот, в 1913 году сюда въехало книготорговое "Тов-во "Культура", куда не только взяли продавцом Есенина, но и временно там поселили. В какой-то каморке...

Памятное место. Здесь он не только порвал последнюю сердечную связь с деревней, с "тургеневской девушкой" Маней Бальзамовой, но и чуть не погиб. Спустя месяц, как исполнилось 17, когда он попытался покончить с собой.

Первая из пяти его попыток...

С ней, с Бальзамовой, были уже и роман в три дня, и клятвы в любви, и ревность, и рвущее душу прощание в каком-то саду. Но именно сюда ему написали, что в родном селе их отношения "муссируют пустые языки". Над ним, видите ли, смеялись, говорили, что Маня - "его пассе". Слова "пассия" не знал тогда, но оттого оно казалось еще обиднее. Словом, спасти его честь могла, разумеется, лишь уксусная эссенция. "Выпил эссенции, - признался Мане. - Схватило дух, почему-то пошла пена, все застилось какою-то дымкой. Не знаю, почему вдруг начал пить молоко, и все прошло, хотя не без боли".

А через год, когда жил уже при сытинской типографии (Пятницкая, 81), и написал ей ту фразу про жизнь. "Все и каждый, - возмущался, - любит себя и желает, чтобы всё доставляло ему то животное чувство - наслаждение... К чему же жить мне среди таких мерзавцев... Если так продолжится, я убью себя, брошусь из окна и разобьюсь вдребезги".

Они разойдутся, любовь к Мане, Марии Парменовне, он "прикончит". Но в письмах к ней останутся и такие слова: "Не думай, что я изменил своему народу! Нет! Горе тем, кто пьет кровь моего брата! И горе брату, если он обратит свободу борцов... во зло ближнему".

Революционер по кличке Набор (1913-1914. Ул. Тимура Фрунзе, 20/2)

Революционером видел себя сам, когда убегал по крышам от полиции. Маевки, листовки, обыски - все это было. Это потом он будет читать стихи царице и, к ужасу элиты литературной, писать нечто "монархическое". А пока "вербочный херувим", как любовно звала его Аня Изряднова, став пролетариатом в сытинской типографии (подчитчиком в корректорской), был "всей душой" за большевиков, за их фракцию в Думе.

"Херувиму" в полиции дали кличку Набор. Пока искали его по переписям, насчитали в Москве почти 200 Есениных. Но для Изрядновой, корректорши, ставшей его гражданской женой, он навсегда останется единственным и неповторимым.

"В 9.45 вечера Набор вышел из дому с неизвестной барынькой, - доносил о нем агент охранки. - Постоял мин. 5, расстались: Набор вернулся домой, а неизвестная барынька села в трамвай, на Смоленском слезла, пошла в дом... в среднюю парадную флигера N 20, с Теплого пер. Кличка будет ей Доска".

Теплый переулок - это улица Тимура Фрунзе. Флигер - это флигель дома 20. А Доска - это Аня, которая жила здесь с родителями и у которой останавливался поэт.

"На деревенского похож не был, - напишет она. - На нем был... высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. Был кукольно красив... Был заносчив, его невзлюбили за это". А вот она, хоть и была старше поэта на четыре года, полюбила его так, что ради него не только ушла из дома, но и решилась на рождение ребенка.

"Вот я и отец..." (1914-1915. 2-й Павловский пер., 3)

Холодной декабрьской ночью он отвез Аню в роддом. Неизвестно, где Изряднова рожала, но жили уже в съемной квартире в этом доме.

"Когда вернулась из больницы, - вспомнит, - дома был образцовый порядок: везде вымыто, истоплены печи, готов обед и даже пирожное куплено". На сына Юрия глянул с любопытством. "Песен пой ему больше", - учил ее и все повторял: "Вот я и отец..."

Повторял месяца два, ибо сбежал от бессоницы и пеленок сначала в снятую комнату (Большой Афанасьевский, 10), а затем, в марте 1915 года - в Питер. "Я скоро", - шепнул Ане...

Страшная судьба ждала их сына. В 1937-м его, летчика, назовут убийцей, "готовившим акт против Сталина путем броска бомбы на трибуну во время демонстрации", и по-тихому убьют. А об Ане, пережившей поэта на 20 лет, никто позже не скажет слова худого. "Удивительной чистоты была женщина", - вспомнит о ней сын от второго брака Есенина. А дочь его напишет: "на таких свет держится". Но поэт, уезжая отсюда, так и не вернется к ней. Более того, так никому и не скажет ни про Аню, ни про сына.

В Питере женится на Зинаиде Райх. Потом будут еще две жены. Но за пять дней до смерти, в 1925-м, проститься, торопясь к поезду, заедет лишь к Ане, жившей уже на Сивцевом (Сивцев Вражек, 44/28). "Чувствую себя плохо, - скажет, - наверное, умру". Только ей из близких и скажет это: "наверное, умру". Но она, храня верность ему, все равно будет ждать его.

Словно он вновь просто махнул ей рукой: "Я скоро".

"Зовущие зори" (1918. Воздвиженка, 16)

Так он назвал единственный киносценарий, написанный в соавторстве здесь, в "мавританском дворце". Но зори небесные встречал... в ванной. Не нежился в ней - ночевал, постелив сверху доски. Другого жилья друзья-поэты, жившие в морозовском особняке, отданном "Пролеткульту", где всё занимали кружки, ему предложить и не могли.

- Крестьянских поэтов принимаете? - лихо спросил, явившись сюда в 1918-м. - Принимаем! - хмыкнул в ответ Герасимов, тоже поэт. Куковать станут сообща. Спорить, дымить махрой, слушать лекции, а по вечерам, усевшись, что воробьи, на жердочку на крылечке, глазеть на мир и свистеть вслед девчонкам. - Только семечек и не хватает, - шипела Павлович - поэтесса городская.

Здесь Есенин подал заявление в Союз писателей, тут хотел вступить в партию и заводил связи. А однажды поспорил о женщинах: "Женщина - земное начало, во власти луны. Мужчина - солнечное. Борьба между чувством и разумом!" Для него любовь, вообще-то, всегда была на третьем месте, пишут, что "он к еде относился серьезнее". Но вот вопрос: споря о любви, вспоминал ли о своей Зинон, Зиночке Райх - первой венчанной жене, с которой дело шло к разводу? В Москву они перебрались порознь. Он еще приходил в ее комнатку (Сеченовский пер., 5), но второго ребенка их, сына, не признал: "Фу! Черный, - поморщился. - Есенины черные не бывают".

Она выйдет замуж за Мейерхольда, а у него появятся и новые женщины, и новые друзья, питерский знакомец Рюрик Ивнев, поэты Клычков, Орешин, Кириллов, Казин, Шершеневич. И наконец "дружий враг" - Мариенгоф.

Квартира для... всех (1919. Козицкий пер., 3)

Эту квартиру из четырех комнат выбил в Моссовете для поэтов лично Есенин. Он вновь, как детстве, возглавлял "ватаги" и всё и вся организовывал: "Орден имажинистов", их издательство и книжный магазин, кафе на Тверской, свой журнал и вот эту "коммуну поэтов", где поселились Пимен Карпов, Свирский, Касаткин и Гусев-Оренбургский. До этого сам, с января 1919-го, успел пожить в "Люксе", будущей гостинице "Центральная" (Тверская ул., 10), с марта - у Мариенгофа (Покровка, 19) и с ним же - у общего друга на Вспольном (Вспольный пер., 15). Конечно, Есенину, здесь, в Козицком, "нравилось наблюдать ералаш, который поднимали подвыпившие гости" (а их в теплую компанию набивалось немало). Он и сам, еще не пьющий, любил притворяться пьяным, но идея создать коммуну для работы горела с этими пиршествами просто на корню.

Уж не тогда ли он вытащил приятеля Мотю Ройзмана на Тверской бульвар?

- Пойдем. Третий день над строфой бьюсь, ни черта не выходит. Ты рядом иди, не подпускай никого!..

Есенин, пишет тот, шел, опустив голову, что-то бормоча и даже взмахивая руками. Потом, кинувшись к скамье, лег на нее, записал четыре строки и, взъерошив волосы, крикнул: "Вышло!" Известно, что дописывал стих "Сторона ль ты моя, сторона!" Неизвестны лишь те 4 строчки. Может, эти: "Только сердце под ветхой одеждой // Шепчет мне, посетившему твердь: // "Друг мой, друг мой, прозревшие вежды // Закрывает одна лишь смерть""?

Несвятые святые... (1919-1923. Петровский пер., 5, стр. 9)

На этом доме висит мемориальная доска Есенину. Здесь, в коммуналке на 3-м этаже, он жил с перерывами у друга Мариенгофа. Это все знают. Но мало кто знает, что и сам переулок в 1919 году украсили вдруг дощечки-указатели: "Ул. Мариенгофа". Так шутила компания поэтов. Никитская стала "Ул. Шершеневича", Дмитровка - "Ул. Кусикова", а Тверская превратилась в "Ул. Есенина". "Это я сам нынче утром прибил", - хвалился он.

Иногда шутки их зашкаливали. Как-то повесили на шею памятнику Пушкину слова "Я с имажинистами", а однажды, богохульствуя, на стене Страстного монастыря, что стоял тогда на Тверской, вывели белилами: "Облаки лают. // Ревет златозубая высь. // Пою и взываю: // Господи, отелись!" И подпись: Есенин. Назавтра вся площадь была запружена зеваками и конной милицией. "К стенам были приставлены лестницы, и монашки, задрав подолы, - пишет Шершеневич, - пытались смыть со стен следы нашего творчества".

В другой раз в самые морозы, когда в этом доме у поэтов замерзали даже чернила, Есенин привел сюда молодую пышнотелую поэтессу, ищущую работу, и предложил ей за плату приходить к ним в час ночи, раздеваться, прыгать в их общую с Мариенгофом кровать и, согрев постель" ("пятнадцатиминутный труд"), отправляться восвояси. Оба обещали даже не подглядывать за ней. Так вот, через три дня девица, пишут, ушла от них возмущенная: "Я не нанималась, - буркнула, - греть простыни у святых".

Здесь жил поэт, когда разводился с Райх, сюда приходили его возлюбленные - Надежда Вольпин и Августа Миклашевская, здесь после свадьбы и потом бывала даже Айседора Дункан - главные женщины поэта.

Вообще-то, считается, что у Есенина была бездна женщин. Это миф. Много было стихов о любви! Смешно, но писатель Эмиль Кроткий однажды услышал от Есенина: "Женщин-то 300 у меня, поди, было?.." А когда не поверил ему, то поэт резко сбавил: "Ну 30?" - "И 30 не было", - сказал тот. "Ну, - помолчал Есенин, - Ну, 10?" "На этом, - пишет Кроткий, - и помирились. - Десять, пожалуй, было, подвел черту и поэт".

И среди них самая известная - как раз Айседора, такая же несвятая, как и он.

"Я все себе позволял..." (1922-1924. Ул. Пречистенка, 20)

Так не раз говорил Есенин. Иногда без всякой связи. Замолчит, уставится в одну точку и, словно заглянув в себя, уронит: "Я позволял себе все".

Ему хотелось славы Пушкина, а его числили поэтом крестьянским. Он ждал признания ценителей, а популярность нашел у портних да парикмахеров. Воспевал в революции чистоту и справедливость, а они почти сразу обернулись враньем и диктатом. Может, потому и позволял себе все? Как вам, к примеру, факт: в Париже Есенину вилкой проткнули ухо. Ведь не представить, что вилкой в ухо засадили Блоку, Вячеславу Иванову, или, не дай бог, Гумилеву. А Есенин - весь в этом факте! Отчего? Да оттого, думаю, что позволял себе все.

Но абсолютно все стал позволять себе после 21 сентября 1921 года, после встречи с Айседорой.

Этот дворец на Пречистенке ей отдали под школу танцев для советских детишек. Когда-то это был дом Ермолова, героя 1812 года, а потом - примы-балерины Балашовой, слинявшей в эмиграцию. По иронии судьбы та в Париже поселилась (невероятно!) как раз в бывшем особняке Айседоры (Париж, ул. де ла Помп, 99). А сюда, к Айседоре, в два зала на втором этаже и переедет ставший ее мужем поэт Есенин. Явится с газетным свертком (пара чистых рубах и кальсоны) и с деревянной скульптурой своей работы Коненкова. Вот где-то тут, посреди гостиной (мебель в золоте, парча, штоф, бархат, а снабжение - прямиком из Кремля) он в пестром халате и встречал друзей: "Видишь, живу по-царски!" Всех убеждал: "Айседора красивая... Она настоящая русская. У нее душа наша". А та, хоть и близко не была "тургеневской женщиной", полюбила его, "своего ангела", так, что по шпаргалкам учила слова: "Моя последняя любовь", "Я готова целовать следы твоих ног".

И на огромном зеркале вывела куском мыла: "Я лублу Есенина"...

Что такое "любовь поэта", мы так и не узнаем. А вот что такое унижение - вполне. Оно случится в театре оперетты, куда Есенин и Мариенгоф явятся на концерт Айседоры. Именно тут из соседней ложи оба услышат вдруг: "Ну и зрелище - груди болтаются, живот колышется". "Дуся, ты абсолютно прав, - ответит сосед сказавшего. - Бабушке только в "Сандунах" и кувыркаться... Дунька-коммунистка".

На Есенина, пишет Мариенгоф, было страшно смотреть. Есенин, пишет его друг, заскрипел зубами: "Пойдем, Толя". Но стоило им подняться, как соседи, увидев их, зашептали: "Есенин! Муж! Ха-ха! Муж старухи!"

Разве такой славы искал он? И не оттого ли алкоголь стал действовать на него как порох? Драки, пьянки, разбитые окна и сервизы, полиция, мат-перемат, какие-то врачи и даже психушка, куда затолкает его Айседора - вот его турне по заграницам.

Расстанутся в России. Он вдрызг пьяный явится на Пречистенку за деревянным бюстом. Тот стоял на комоде, но Есенин, шатаясь, влез на стул, потянул бюст на себя и под тяжестью его рухнул. Долго поднимался, сопя, а потом, прижав к груди деревянное изображение свое, выбежал на улицу. Больше, говорят, она не увидит его.

А он? А он уже не мог остановиться в разрешенной себе страшной своей жизни...

"С такими глазами не предают..." (1923-1924. Брюсов пер., 2/14, стр. 4)

Нет, не в этом доме был написан кровью прощальный стих его, но здесь жила та, кому он был адресован, та, которая так любила поэта, что застрелилась на его могиле.

Вход во двор этого дома тогда, 100 лет назад, закрывали почти сорванные с петель деревянные ворота. Старые были ворота, а вот два 8-этажных корпуса во дворе были только-только построены для журналистов "Правды" и "Бедноты". Михаил Кольцов, "правдист", тут жил с первой еще женой актрисой Юреневой. Он был на взлете (здесь задумал, например, журнал "Огонек") и сломанных ворот не замечал. Сюда же, на 7-й этаж, въехал Есенин, у которого, напротив, сама жизнь слетала уже с петель...

Здесь искал спасительного чуда. Чудом была смуглянка с бирюзовым взглядом - Галя Бениславская, влюбившаяся в него без памяти и позвавшая его в свою 17-метровую комнату, полученную от газеты. "Галя стала для него самым близким человеком: возлюбленной, другом, нянькой, - скажет о ней отвергавший других женщин поэта Мариенгоф. - Я не встречал большего самопожертвования, преданности, небрезгливости и, конечно, любви. Она отдала ему всю себя, ничего не требуя себе и не получая".

Дочь француза и грузинки, Галя в свои 23, несмотря на хрупкость, была вылита из стали. Бесстрашная, умная, волевая. Золотая медалистка, член РКП(б) с 1917-го, она была едва не расстреляна сначала белыми в Харькове, где училась в университете, потом красными, когда, переодевшись сестрой милосердия, перешла фронт - к своим. У своих три месяца сидела в тюрьме как шпионка, ей опять грозили стенкой, но вступился какой-то боец: "Подождем ответа из Москвы, с такими глазами не предают..."

Боец спас ее для нас, а она пять почти лет спасала Есенина от пьянок, драк в шалманах, приводов в милицию. Укладывала спать, подставляла тазы, мочила полотенца, выпихивала друзей, которые орали ему: "Ты что, бабу слушаешь? Кто она тебе?" Но главное, он вряд ли написал бы и четверть созданного здесь (очерк "Железный Миргород", поэмы "Русь Советская", "Черный человек", "Страна негодяев", "Поэма о 36", циклы "Любовь хулигана" и "Москва кабацкая"), если бы не она, нарочно уходящая из дома только для того, чтобы не мешать ему работать.

Да, он обижал ее, потом каялся и снова в угаре обижал. А опомнился лишь в "Англетере", где накануне самоубийства кровью написал тот самый стих - "До свиданья, друг мой, до свидания..." Сунул его в карман поэту и сексоту ОГПУ Вольфу Эрлиху, и тот годами твердил - стихи ему написаны. Лишь накануне расстрела в 1937-м в мемуарах "Право на песнь" вдруг повинится перед Есениным за какую-то "наибольшую вину". За какую, гадали годами. Так вот, журналист Вербицкий, друг обоих, и выскажет догадку: вина его в том, что он не передал эти стихи Бениславской и тщеславно присвоил их.

Так это или не так - в точности неизвестно. Но Галя, бирюзовое чудо Есенина, убившая себя через год после его смерти, этого не узнала...

"Божья дудка" (1925. Померанцев пер., 3)

Последний год любая неделя поэта делилась уже на две неравные части. Четыре дня бешено пил, три - бешено работал. За день мог написать семь стихов. Как только сердце выдерживало и угорелую пьянку, и угарный труд?!

Вот отсюда, от последнего своего дома в Москве, он, под "мирный снежок", отправился в санях в последнюю дорогу - на ленинградский вокзал. Здесь, в богатой 4-комнатной квартире, жил с сентября 1925-го у третьей официальной жены своей - внучки Льва Толстого Сони Толстой.

"Есенин и Толстая! Звучит?.." Выбрал ее, как купленную как-то крылатку "под Пушкина", как цилиндр для вида, для форса, от скуки. Когда знакомая, увидев его измученные красные, как у альбиноса, глаза, спросила, что с ним, он ответил: "Да, знаете, живу с нелюбимой". - "Зачем же женились?" - "Ну-у-у! - протянул он. - Зачем? Да назло. Ушел от Гали, а идти некуда..."

Здесь на свадьбе ему, оберегая, вместо водки, лили воду. Он чокался, морщился, закусывал - притворялся счастливым. По первости хорохорился, писателю Всеволоду Иванову, заставшему его у зеркала, почти пропел: "Как поприумоюсь, да поприоденусь, да попричешусь, так что твой барин стану". - "А ты веселый", - скажет ему тот. "Не я веселый, - ответит поэт, - горе мое весело". Впрочем, притворялся недолго, ибо скоро и тут все превратит в черепки: зеркала, посуду, мебель. А гипсовый бюст свой выбросит с балкона 4-го этажа. Тоже - в черепки...

На этом балконе (он и сейчас жив!) провожали его в Ленинград жена и сестра его Шурка. Она и запомнит, как он в шубе и тяжелой шапке суетливо укладывал в сани свои чемоданы. А когда лошади тронулись, сестра едва не разрыдалась.

"Не знаю, как теперь объяснить, но я почему-то вдруг крикнула: Сергей, прощай! Подняв голову, он вдруг улыбнулся мне своей светлой милой улыбкой, помахал рукой, и сани скрылись за углом дома..." - напишет она.

...За сутки до петли он, "аристократ простонародья", по словам Чуковского, скажет Елизавете Устиновой, жене друга: "Жизнь - штука дешевая". И пояснит: "Я ведь "божья дудка"". - "Божья дудка? Как это?" - удивится она. "Это, - захлебнется он словами, - когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять нечем..."

Жизнь - "штука", поэт - "дудка"! Не кифара, не лира, не боевая труба. Да, гений от природы, да, живое, как говорили, "воплощение моцартовского начала", но если помнить его рязанские корни, слова про "прозревшие вежды", то лучше, пожалуй, и не скажешь.

Конечно, дудка, ибо только ее песни, простые и древние, задевали и вечно будут задевать самые тайные, самые глубинные струны души России.

Московская адресная книга Сергея Есенина

1912-1913 гг. - Строченовский Бол. пер., 24, стр. 2 (постр. заново, мем. доска);

1913 г. - Дмитровка Мал. ул., 1/7 (сохр.);

1914-1915 гг. - Фадеева ул., 4 (не сохр.);

1915 г. - Сокольническая 3-я ул., 20 (не сохр.);

1915 г. - Афанасьевский Бол. пер., 10, стр. 2 (не сохр.);

1913-1914 гг. - Зубовский проезд, 2/20 (сохр.);

1914-1915 гг. - Павловский, 2-й пер., 3 (сохр.);

1918 г. - Воздвиженка ул., 16 (сохр.);

1918 г. - Тверская ул., 10 (сохр., перестр.);

1919 г. - Козицкий пер., 3 (сохр.);

1919 г. - Петровка ул., 19, стр. 1 (сохр.);

1919-1920 гг. - Скатертный пер., 20 (сохр., перестр.);

1920, 1921 гг. - Вспольный пер., 15 (сохр.);

1919-1920 гг. - Петровский пер., 5 (сохр., мем. доска);

1921 г. - Сивцев Вражек пер., 44/28 (сохр., мем. доска);

1921, 1922 гг. - Гнездниковский Бол. пер., 10 (сохр.);

1922-1924 гг. - Пречистенка ул., 20 (сохр.);

1923-1924 гг. - Брюсов пер., 2/14, стр. 4 (сохр.)

1924 г., март-апрель - Лубянский проезд, 23 (сохр.);

1924 г., апрель-сентябрь - Воздвиженка ул., 9 (сохр.);

1924 г. - Тверская ул., 29 (не сохр.);

1924, 1925 гг. - Бронная Мал. ул., 2/7 (сохр., надстр.);

1925 г. - Бурденко ул., 18 (не сохр.);

1925 г. - Померанцев пер., 3 (сохр., мем. доска)

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем