Актер Павел Степанович Мочалов был признанной звездой своего времени. Один из величайших актеров эпохи романтизма родился 15 ноября (3-го по старому стилю) 1800 года в Москве в семье крепостных актеров Степана Федоровича и Авдотьи Ивановны Мочаловых. Они играли в домашнем театре помещика Николая Никитича Демидова. В 1803-м их отдали в труппу московского Петровского театра, а через три года Мочаловы вместе со всем Петровским театром стали частью труппы императорских театров и всей семьей получили вольную, Павлу к тому времени было уже 6 лет.

commons.wikimedia.org

Н. Неврев. Мочалов среди своих почитателей. 1888

Мальчик обладал великолепной памятью: быстро запоминал и длинные строчки из Евангелия, и большие стихотворные отрывки. Родители отправили его учится в пансион Терликовых - один из лучших в Москве. Там Павел Мочалов получил хорошее общее образование и начал осваивать сценическое искусство. Первым его учителем стал отец.

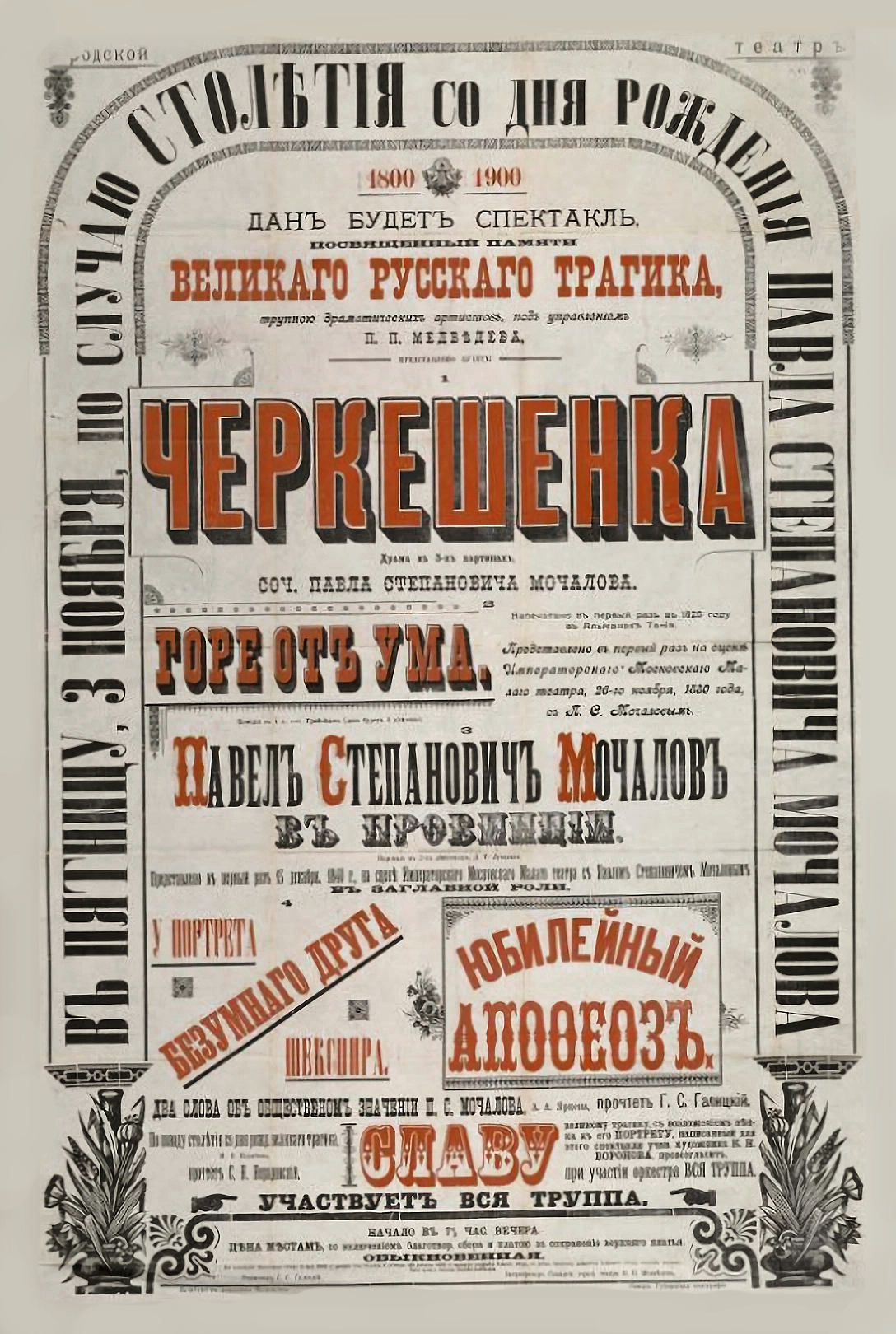

Дебют Павла Степановича состоялся на сцене казенного театра на Моховой 4 сентября 1817 года. Он исполнил роль Полиника в пьесе Владислава Озерова "Эдип в Афинах". Правда, первая подробная критическая статья о Мочалове как актере появилась лишь спустя 6 лет - в 1823 году. С 1824-го и до конца своих дней Павел Степанович служил в московском Малом театре.

У актера был уникальный, ни на что не похожий стиль игры, главной особенностью которого были неожиданные эмоциональные переходы из одного состояния в другое. Не обладая выдающейся внешностью, Мочалов создавал на сцене запоминающиеся образы, потрясавшие зрителей своей силой и динамичностью. Но роль Павел Степанович никогда не вел ровно. Гениальность его исполнения напрямую зависела от наличия или отсутствия вдохновения в данный момент.

Драматург и театральный деятель князь Александр Шаховской говорил о Мочалове так: "Он только тогда и хорош, когда не рассуждает, и я всегда прошу его об одном, чтобы он не старался играть, а старался не думать только, что на него смотрит публика. Это гений по инстинкту, ему надо выучить роль и сыграть; попал - так выйдет чудо, а не попал - так выйдет дрянь".

А спустя век Корней Чуковский в своей книге "Высокое искусство. Принципы художественного перевода" (1941) сравнил тип "слепо-вдохновенных" переводчиков с игрой Павла Степановича: "Есть переводчики Мочаловы... Мочаловы работают неровно, порывисто: наряду с очень высокими взлетами у них бывают глубочайшие падения. И тогда они, вместо того чтобы петь, несвязно и невнятно бормочут. Если бы этих слепо-вдохновенных Мочаловых не обуздывали на каждом шагу режиссеры-редакторы, их переводы изобиловали бы чудовищными искажениями текста…".

Тем не менее, вполне заслуженная критика ничуть не уменьшала любви публики к Павлу Степановичу. Особенно ценили современники "мочаловские минуты", которые бывали практически в каждом спектакле с его участием. Мочалов вставлял в текст пьесы несколько реплик, передававших фактически всю суть его персонажа. Зрители ждали именно этих моментов и встречали их громом оваций.

В 1820-х Павлу Степановичу немало пришлось сыграть в водевилях и мещанских драмах, но его главными ролями того периода, заслужившими безусловное зрительское восхищение, стали Жорж де Жермани в пьесе Дюканжа и Дино "Тридцать лет, или Жизнь игрока" (1829) и Гамлет, которого Мочалов впервые, но не в последний раз, сыграл в 1827 году. В своем Гамлете актеру удалось блестяще раскрыть тему бунта сильной романтической личности.

Вообще Павел Степанович Мочалов - вдохновенный последователь прогрессивного, демократического направления - стал символом новой романтической эпохи, пришедшей в русском театре на смену классицизму. Мочалова в то время постоянно сравнивали с другим популярным актером тех лет - петербургским трагиком Василием Каратыгиным.

Расцветом деятельности Павла Степановича на сцене стали 1830-1840-е годы. Свои лучшие роли он сыграл в произведениях Шекспира и Шиллера: Отелло, Гамлет, Король Лир, Ричард III, Ромео, Миллер в трагедии "Коварство и любовь", Мортимер в трагедии "Мария Стюарт" и другие.

В 1831 году Мочалову удалось сыграть Чацкого в комедии Грибоедова "Горе от ума", поставленной на сцене Малого театра. Но консервативные критики не оценили его игру. Хотя Павлу Степановичу удалось раскрыть трагичность судьбы Чацкого, передать его гневный сарказм и негодование против фамусовской Москвы.

В то же время Мочалов настойчиво искал возможность сыграть увлекшую его роль Арбенина в "Маскараде" Лермонтова, но цензура не допустила пьесу к постановке.

По-настоящему звездной в 1837 году стала для актера роль Гамлета. Дело в том, что в тот момент вышел первый русский поэтический перевод трагедии Шекспира, сделанный писателем, драматургом и переводчиком Николаем Полевым. Против этой постановки были все, но Мочалов самоотверженно сражался за пьесу. Актер даже поставил ультиматум: или будет "Гамлет", или он уходит из театра.

Павлу Степановичу пошли навстречу: премьера спектакля состоялась 22 января 1837 года. Гамлет Мочалова поразил зрителя то вспышками ярости, то осознанием своей обреченности, срывами в отчаяние, скорбью, которые сменялись четким осознанием своей готовности к борьбе. Известный критик Виссарион Белинский смотрел этот спектакль 8 раз. Об увиденном спустя год он написал подробную статью под названием ""Гамлет", драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета", в которой утверждал, что на сцене зрители видели Гамлета "не столько шекспировского, сколько мочаловского", потому что актер "придал Гамлету более силы и энергии… и дал ему грусти и меланхолии гораздо менее, нежели сколько должен ее иметь шекспировский Гамлет".

Несмотря на свой недолгий век - Мочалову было отведено всего 48 лет -, он успел сыграть около 250 ролей. Актер даже выступил в роли драматурга - написал романтическую пьесу "Черкешенка", в которой исполнил роль Джембулата. А в свой очередной бенефис, состоявшийся в 1845 году, впервые вывел на сцену свою дочь - Екатерину Павловну. В "Коварстве и любви" она сыграла Луизу, а Мочалов - музыканта Миллера, ее отца. Знаменитый актер Михаил Щепкин, также участвовавший в том спектакле, признавался потом, что рыдал на сцене от пронзительной игры Мочалова. Поэт Борис Межиборский посвятил Мочалову стихотворение, в котором с удивительной точностью сформулировал суть его актерской игры:

- Мочаловская сила,

- Шекспировская роль,

- Его все возносили,

- За силу чувств и боль.

- Мочаловская страстность,

- Мочаловская речь.

- Мочаловская разность,

- Могла людей привлечь.

В 1848 году Павел Степанович возвращался с гастролей в Воронеже, когда его экипаж провалился под лед. Артист сильно простудился и, приехав в Москву, через несколько дней скончался. Это произошло 16 марта (28-го по старому стилю) 1848 года. Любимца публики провожала в последний путь вся Москва. Павла Мочалова похоронили на Ваганьковском кладбище.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем