Талантливый живописец, ученик Бруни и верный последователь Брюллова, мастер исторической картины, профессор Императорской Академии художества Константин Дмитриевич Флавицкий родился 25 сентября (13-го по старому стилю) 1830 года в Москве в семье чиновника департамента Государственного контроля Дмитрия Флавицкого. Но вскоре отца будущего художника по службе перевели в Санкт-Петербург. Переехала туда и вся семья Флавицких. Помимо Константина Дмитриевича, у его родителей было еще четыре ребенка.

wikipedia.org

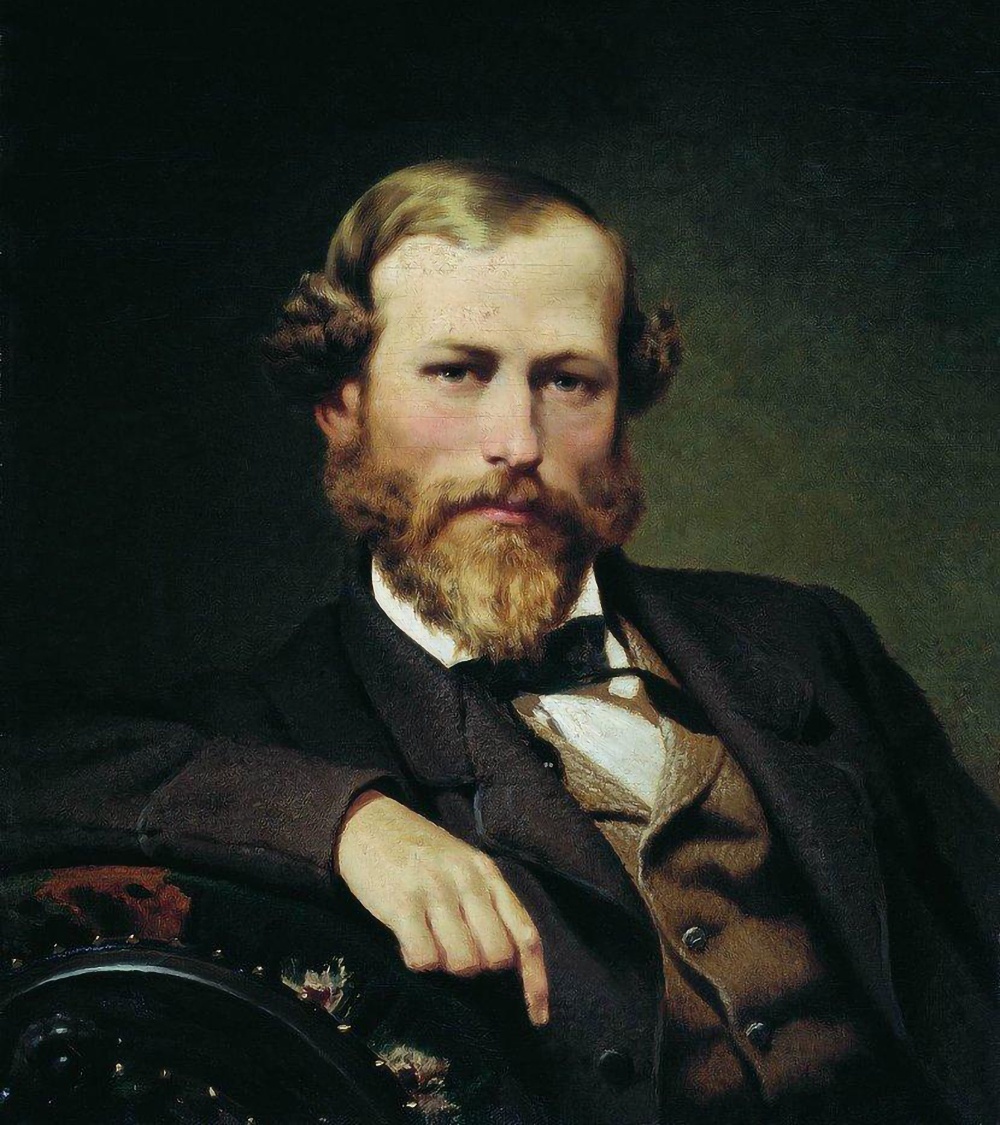

Ф. Бронников. Портрет К. Д. Флавицкого. 1866

В 1839 году Дмитрий Флавицкий умер. Его супруга и дети остались без средств к существованию. Константин и его старший брат были отданы в Дом воспитания бедных детей (также известен как Санкт-Петербургская гимназия Императорского человеколюбивого общества). Это среднее учебное заведение, открытое еще в 1820 году, для призрения и образования мальчиков-сирот и мальчиков из бедных семей всех свободных сословий.

В этом месте Флавицкий провел семь лет, здесь же всерьез увлекся рисованием. Позже, при содействии своего дяди - архитектора Петра Таманского, - Флавицкий был зачислен пенсионером Общества поощрения художников. Ему выдали билет на право посещения академических классов и восьмирублевую ежемесячную стипендию. В 1848 году Константин Дмитриевич поступил в Императорскую Академию художеств. Его учителем стал известный живописец, самобытный представитель академического стиля Федор Бруни.

Ученики Бруни воспитывались на живых традициях Карла Брюллова. Товарищ Флавицкого по Академии, Николай Ге признавал огромное влияние на их творчество наследия Брюллова: "Огромный запас рассказов, анекдотов о нем, его изречения, его замечания - как рисовать, как писать, как сочинять, что значит рисовать, что такое искусство - все это питало нас во время наших исканий на новом пути".

Первые академические работы Флавицкого до нас не дошли. Но известно, что он получил малую и большую серебряные медали за "Вид Зимнего дворца и крепости", а также за рисунки и этюды с натуры. Малой золотой медали художник был удостоен в 1854 году за конкурсную картину "Суд царя Соломона". Обучение в Академии художеств Константин Флавицкий завершил в 1855-м. Большую золотую медаль он получил за программное полотно "Дети Иакова продают своего брата, Иосифа". Константину Дмитриевичу было присвоено звание классного художника 1-й степени с правом на чин XIV класса Табели о рангах. На следующий год, по праву медалиста, Флавицкий, в составе группы пенсионеров Академии, отправился в заграничную поездку, продолжавшуюся целых шесть лет.

Во время этого путешествия Константин Флавицкий посетил Берлин, Дрезден, Вену, Рим. По заказу президента Академии художеств, великой княгини Марии Николаевны, работал над масштабным полотном - "Последние минуты христиан, осужденных на съедение хищными зверями" ("Христианские мученики в Колизее"). Художник ярко живописал момент перед казнью в Колизее: отворились двери мрачной темницы, и толпа обреченных, подгоняемая копьями стражников, вот-вот должна выйти на арену на растерзание львам.

Искусствоведы увидели в картине подражание Брюллову и его "Последнему дню Помпеи" (1833). Но несмотря на это, был отмечен "крепкий рисунок, написанный яркой, сильной кистью, энергично лепящей форму..." За эту работу Флавицкий был удостоен звания почетного вольного общника Академии художеств, которое присуждалось за выдающиеся заслуги в области искусства.

На Родину Константин Дмитриевич вернулся в 1862 году. Добившись разрешения пользоваться мастерской Академии художеств, Флавицкий приступил к работе над самой известной, по-настоящему прославившей его картиной - "Княжна Тараканова" ("Смерть княжны Таракановой").

Вдохновил художника сюжет, описанный в статье Логвинова, напечатанной в журнале "Русская беседа" в 1859 году. В материале шла речь о некой "злостной интриганке Таракановой", которая называла себя незаконнорожденной дочерью Елизаветы Петровны и претендовала на российский престол наравне с Екатериной II. Якобы Екатерина приказала своему сподвижнику Алексею Орлову (младшему брату ее фаворита Григория Орлова) отправиться в Италию и арестовать самозванку. Статья заканчивалась фразой: "Что стало с Таракановой по прибытии в Россию - неизвестно, кажется, она умерла в заточении".

По другой версии, Тараканова погибла во время наводнения в Петербурге в 1777 году. Хотя, согласно некоторым документам, княжна, заключенная в Петропавловскую крепость, умерла от чахотки еще в конце 1775 года. Тем не менее, Флавицкий творчески осмыслил именно версию о наводнении. Живописец изобразил полную драматизма сцену. В решетчатое окно темницы врываются бурные потоки воды. Они уже достигли койки, на которой в изнеможении, прислонившись к стене, стоит прекрасная княжна. Смерть ее неизбежна, но она инстинктивно все еще ищет спасения.

Картина "Княжна Тараканова" была представлена на академической выставке 1864 года. Полотно вызвало восторженные отзывы критиков и коллег художника. Флавицкий заслужил репутацию первоклассного художника. А Академия художеств присвоила ему за эту картину звание профессора.

Известный художественный критик Владимир Стасов восторженно назвал "Княжну Тараканову" Флавицкого "чудесной картиной, славой нашей школы, блистательнейшим и глубочайшим творением русской живописи". А живописец Иван Крамской отметил высокое мастерство Константина Дмитриевича и его "удивительную умеренность и равновесие во всем, драматизм без ложного пафоса".

Флавицкого очень интересовал образ молодой, обреченной на смерть женщины. Сохранились несколько его рисунков и набросков, по которым видно, как художник максимально точно стремился передать волновавший его сюжет.

"Княжна Тараканова" сразу привлекла внимание мецената и коллекционера Павла Третьякова. Он захотел купить у Флавицкого картину, но они не договорились о цене. Позже Третьяков купил полотно уже у братьев художника, оказавшихся на грани разорения.

У Константина Дмитриевича был прекрасный творческий старт, но новых шедевров создать ему было не суждено. Художник уже тяжело болел. Он хотел отправиться на лечение на юг Европы, но не успел - сгорел от чахотки. Флавицкого не стало 15 сентября (3-го по старому стилю) 1866 года. Похоронен живописец был на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга. В 1936 году его прах был перенесен в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры, на Тихвинское кладбище.

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем