Мне нравятся два этих слова - небесный гражданин!.. Это из Гоголя. Помните? Россия есть "обиталище Христа", и если вокруг грязь, жестокость, взятки и воровство, то человеку "нужно вспомнить, что он вовсе не материальная скотина, но... гражданин высокого небесного гражданства" и каждый должен быть, кем родился...

Я вспомнил эту мысль, читая Евгения Замятина, первого классика антиутопий. Первого не в стране - в мире! Вспомнил, когда понял: тяжелейшими годами для русской литературы, может, и за всю историю ее, были двадцатые годы прошлого столетия - те, что наступили после 1917 года. И не потому, что ей, литературе, было тогда голодно и холодно, одиноко и страшно, а в силу того, что перед каждым пишущим встала вдруг проблема искренности в творчестве. Искренности и тех, кто успел, как сказали бы ныне, "переобуться в воздухе", и тех, кто и не думал делать этого. Причем неискренность в текстах - это необязательно прямая ложь. Это и заданность той или иной идеи его, и спасительная заумность, и, напротив, - наглая примитивность вещи, прикрывающая пустоту и страх перед правдой. Ведь "быть честным и остаться в живых - как сказал еще один классик антиутопии Джордж Оруэлл, - это почти невозможно..."

"Тамбовским англичанином" - не без издевки назвали как-то Замятина. А он был лишь "человеком над схваткой", тем "небесным гражданином", который еще в 1921-м сказал: "Если вы искренно живете интересами тех, за кого боретесь, - вы не можете быть счастливы: слишком много страданий кругом и слишком много их впереди, чтобы чувствовать себя счастливо". И тогда же в статье "Я боюсь" написал: настоящую литературу делают "безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, полезным... тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло..."

И оскорбительно обозвал почти всех литераторов "людьми юркими" - угодливыми и неискренними. Разве - спрошу уже от себя - таких мало и ныне?

Ледокол... слова (Петербург, наб. реки Карповки, 19)

"Тамбовским англичанином" его назвал Чуковский. Из ревности, думаю, к британской эпопее Замятина. В глаза, и как раз после Англии, прокричал на одном из вечеров: "Слушайте-слушайте - новый Гоголь явился". А за глаза, по секрету, написал Толстому: "Замятин? Но какой он писатель? Это - чистоплюй". И припечатал в дневнике: "С ног до головы мещанин... Его называют мэтром, какой же это мэтр, это сантиметр..."

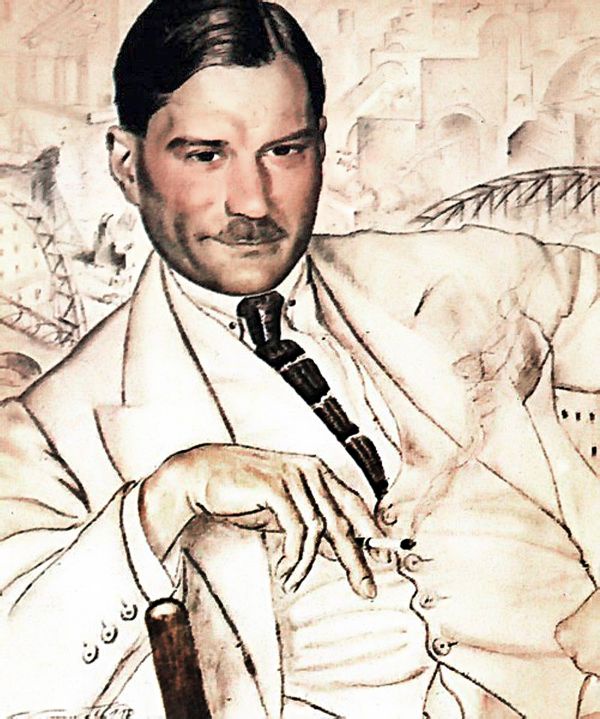

Замятина, по счастью, "понимали" по-разному. Федин говорил про него, что он "гроссмейстер литературы", Евгений Шварц, отмечая "европейскую повадку", звал его "неустрашимым фрондером", Лариса Рейснер - "ювелиром слова", а Анатолий Кони - "инженером языка". Его величали "бунтарем", "вечным отрицателем", "конструктором жизни". А сам он, вселившись в 1918-м, после Англии, в этот дом, в квартиру, мгновенно пропахшую вкусным табаком Navy Cut, говорил о себе скромно: "литератор". И добавлял - "но двоеженец". Смеялся над собой даже круче; усмехался, что если б на Невском вдруг повстречался бы с Салтыковым-Щедриным, то они, не сказав ни слова, просто подмигнули бы друг другу: "Знаем, мы оба - умные..." "Умные" - это скоро, кстати, поймет про Замятина и Сталин. Но Чуковскому Замятин тогда же признался: "Я - человек металлический". Что на этот раз имел в виду неясно, но, возможно, отсутствие у него "дара слезного" и, напротив, умение "владеть собой в трудных жизненных ситуациях".

А может, просто держал в уме стальные ледоколы, верфи Ньюкасла, Глазго и Сандерленда... Да, после питерского Политеха он, окончив кораблестроительный факультет, был командирован в Англию принимать построенные для России ледоколы. Тогда и назвал себя "двоеженцем", где первой "женой" выступала литература (он к тому времени уже прославился как писатель!), а второй - техника, проектирование судов.

"Ни одна европейская страна не строит для себя таких ледоколов, - напишет в статье "О моих женах, о ледоколах и о России", - ни одной стране они не нужны: всюду моря свободны, только в России они закованы льдом... Россия движется вперед странным, трудным путем... Ее путь - неровный, судорожный, она взбирается вверх - и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая. И так же ход ледокола не похож на движение приличного корабля... Люди, - пояснял, - обычно представляют себе, что ледокол режет лед носом, и поэтому нос у него очень острый, арийский. Нет, неверно; нос у него - русский, тяжелый, широкий, такой же, как у тамбовского или воронежского мужика. Этим носом он вползает на лед, проламывает его, с грохотом обрушивается вниз, снова влезает вверх, и опять - вниз... Через лед надо пробиваться, как через вражеские окопы. Это - война, борьба, бой..."

Другая революция

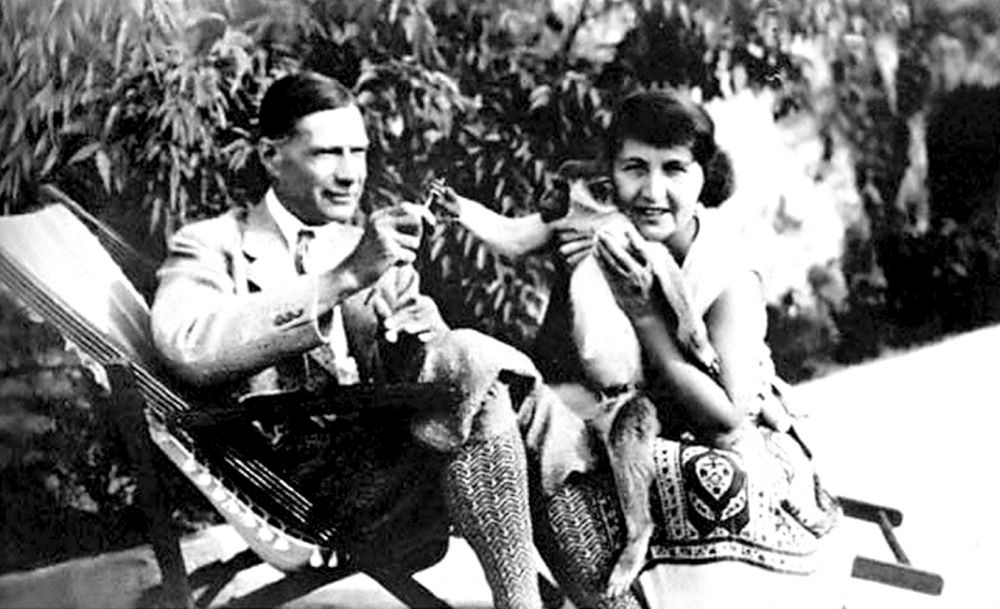

У него и у Людмилы, его жены (первой и единственной, конечно, а не третьей после литературы и техники!) в Англии было все: квартира в "дорогом районе", лаун-теннис в элитном клубе, шустрый "рено", на котором он на "страшной скорости" в 25 км в час мотался между доками, валютная работа (ни один ледокол, ни "Святой Александр Невский", позднее ставший ледоколом "Ленин", ни "Святогор", ставший "Красиным", ни даже "Илья Муромец", не сходили со стапелей без его, сhief surveyor, подписи), была, наконец, литература (в Британии он и роман успеет написать про англичан), но... Но как только услышал о февральской революции в России, кинулся на родину. Плыл на пароходе с потушенными огнями ввиду шурующих в северных морях немецких подводных лодок, и не снимая спасательного пояса. Успел аккурат к Октябрю.

Он ведь в свои 33 года считался "старым революционером", большевиком с 1905 года, прошедшим тюрьмы и ссылки.

"Веселая, жуткая зима 17-18 года, когда всё... поплыло куда-то в неизвестность, - вспомнит потом. - Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства... Позже - бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, буржуйка, селедки, смолотый на кофейной мельнице овес. И рядом с овсом - всяческие всемирные затеи: издать всех классиков... объединить всех деятелей искусств, дать на театре историю мира. Тут уж было не до чертежей - практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист".

А что осталось? Осталось слово! Сильное, искреннее, а потому неосторожное. Ну, не покупался он на красивую ложь, про власть рабочих. Уже в 1918-м пишет о "новой эпидемии расстрелов рабочих", арестов их "советской полицией", а будущих Шекспиров и Достоевских, предсказывает, "завяжут в сумасшедшие рубахи и посадят в пробковые изоляторы". И предвидит уже про себя: "Завтра или через месяц засадят (потому что сейчас нет в России писателя более неосторожного, чем я)".

Вообще, в этом доме на Карповке он был не единственным писателем. Рядом жили и поэт, философ-анархист Книжник-Ветров, и внучатый племянник Тютчева, литератор-народник Николай Тютчев, и переводчик Коломийцев, и добрая знакомая Замятиных писательница Августа Даманская, и даже дореволюционный классик, прозаик и драматург Александр Амфитеатров, который в одну из ночей 1921 года, добравшись отсюда до Финского залива, тайно бежал на лодке вместе с семьей за границу. Но, думаю, был единственным среди них, кто по утрам, зажав зубами трубку, азартно колол во дворе дрова, по вечерам, утишая нервы, тихо "перебирал" на рояле ноктюрны Скрябина, а по ночам - упорно писал.

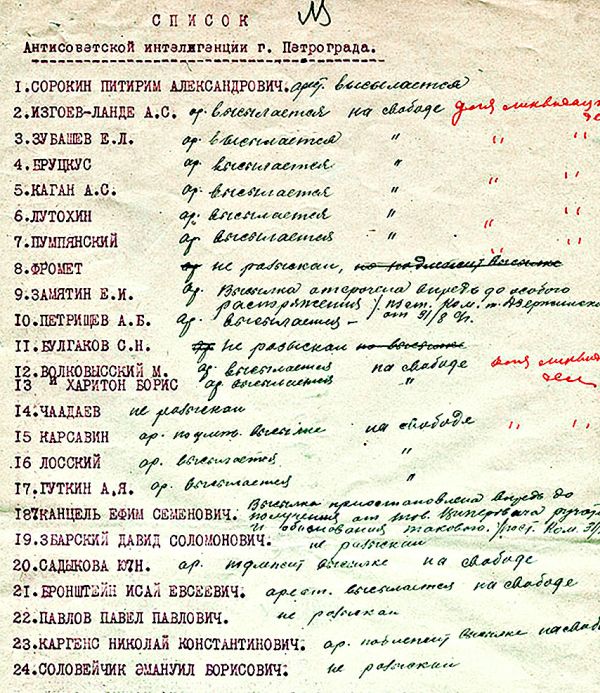

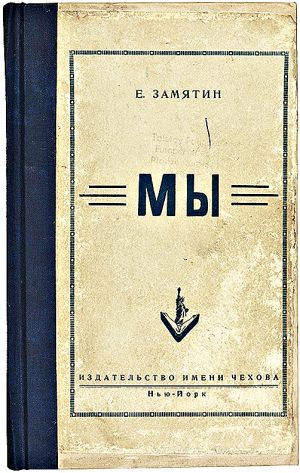

Именно здесь закончит роман "Мы", свою "шуточную и самую серьезную вещь", ставшую и первой в мире великой антиутопией, и ножом острым, "плесенью идеологической" для новых властей, сулящих уже всей планете невиданный еще рай. Наконец, был единственным, кого отсюда дважды уведут в тюрьму. В 19-м и в 22-м.

"К какой партии принадлежали?" - спросит его следователь на первом же допросе. - "К партии большевиков!" - "И теперь в ней состоите?" - "Нет". - "Почему же вышли? Теперь, когда партия победила?" - "По идейным мотивам". - "Не понимаю, - вылупил глаза тюремщик. - Объясните..."

Но как объяснишь фанатику революции, все что он продумал уже и понял? Ведь не перескажешь же ему роман "Мы", про корни и философию революций, про то, чем кончаются они... Ведь ни он, ни следователь даже предположить не могли, что в свободной России, за которую боролись оба, эту книгу опубликуют впервые ровно через 66 лет.

Три опыта над собой (Петербург, ул. Жуковского, 29)

"Вы все-таки непременно хотите от меня автобиографию? - спросил он однажды читателей и честно ответил: - Но ведь вам придется ограничиться только наружным осмотром и разве слегка взглянуть в полутемные окна: внутрь я редко кого зову..."

На 3-4 страницах уместился его рассказ о жизни. Про детство на Тамбовщине, в Лебедяне, "славной шулерами, цыганами, конскими ярмарками и крепчайшим русским языком", где под звуки Шопена, который наигрывала на рояле его мать, пианистка, он, выглядывая в окна, видел посреди улицы не только кур, купающихся в пыли, но и поросенка, развалившегося посреди дороги, про первые слова, название газеты "Сын Отечества", которые он впервые прочел в три года, про гимназию в Воронеже, которую окончил с золотом, но медаль потом заложил в ломбард "за 25 р." и она пропала.

Впрочем, меня в автобиографии поразили, признаюсь, три эпизода, которые сам он никак не связывал. И - напрасно! Ибо они, думается, объясняют и характер, и судьбу его.

"Помню, - пишет про первый опыт, - классе в 7-м, меня укусила бешеная собака. Взял какой-то лечебник, прочитал, что первый, обычный срок, когда появляются признаки бешенства - две недели. И решил выждать: сбешусь или нет? - чтобы испытать себя..." Переживал страшно, "но не взбесился", и лишь потом, когда заявил инспектору, что он - "бешеный", его срочно повезли в Москву делать прививки...

Там же, при выпуске из гимназии, затеял и второй эксперимент. Получая вечно "пятерки с плюсом за сочинения" и зная, что "не ладит с математикой", он "из упрямства", как пишет, выбрал "самое что ни на есть математическое: кораблестроительный факультет Петербургского политехнического". И не только блестяще окончил его, но долгие годы, даже после Англии, преподавал в нем на кафедре "корабельной архитектуры".

Наконец, третий, главный "опыт" над собой он также поставил назло судьбе. Просто в последний гимназический день инспектор, зазвав его в свой кабинет, подал ему какую-то брошюру. На ней красовалась надпись: "Моей almae matri, о которой не могу вспомнить ничего, кроме плохого. П. Е. Щеголев". Инспектор, подтягивая вечно спадающие брюки, тогда и прогнусавил: "Хорошо это? А? Вот тоже кончил у нас с медалью, а что пишет! Вот в тюрьму и попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пути..."

Со Щеголевым, пушкинистом, Замятин потом не просто познакомится - подружится. А про тюрьмы свои скажет вдруг едва ли не с восторгом: "Если я что-нибудь значу в русской литературе, то этим я целиком обязан Петербургскому Охранному Отделению..." И ведь это - правда. Первый рассказ его "Один" был задуман в одиночке и написан про тюрьму, а первая повесть "Уездное", сделавшая его знаменитым, - создана в 2-летней ссылке его в сонной Лахте, там, где высится ныне башня "Лахты-центра".

Революция, любовь, литература и корабли - вот чем жил 20-летний студент Замятин. И все это было связано, переплетено и вытекало одно из другого. Клубок идей и дел его.

Улыбка творца

"Революция была юной, огнеглазой любовницей, - писал, к примеру, о 1905-м, - и я был влюблен в Революцию". Но любовницей стала в тот год и будущая жена его, курсистка-медичка Людочка Усова, соседка по первому питерскому дому Замятина на Нюстадской еще, на нынешнем Лесном проспекте. Именно Люда носила ему передачи в тюрьму, учебники стенографии, английского, а он писал ей стихи ("это неизбежно") и слал из одиночки записочки: "Спасибо... что верите в мою последовательность в деле проведения известных идей. Что же это была бы за последовательность, если первая же неприятность заставила бы меня... смотреть спокойно, сложивши руки, как... гибнут товарищи! Я повторю еще раз... если из тюрьмы выходят не мертвым (физически или нравственно), то более сильным, более непримиримым..."

Так же было и с кораблями - ведь еще до одиночки в Питере, его, студента-корабела арестуют в Одессе после плавания-практики за... за поддержку восставшего в июне 1905 года броненосца "Потемкин".

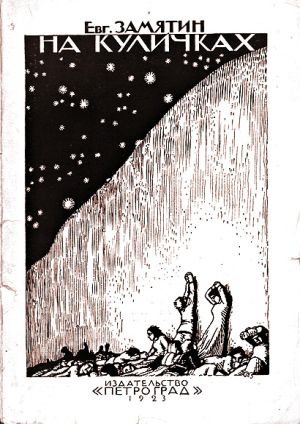

Ну, а про литературу я уже сказал - она, его любовь, была вся переплетена с революцией. Он ведь и сам пишет, что на столе у него одновременно с листами проекта башеннопалубного судна лежали листки очередного рассказа. А за повесть "На куличках", например, за революционное "обличение офицерства", да еще в 1914-м, его отдадут под суд и сошлют уже в Кемь.

"В те годы, - напишет он позже, - быть большевиком - значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком". А в 1922-м при четвертом, последнем аресте, когда он вновь попадет в одиночку на Шпалерной, причем в ту же тюремную галерею, лишь усмехнется: "Тогда я был посажен - как большевик, а теперь был посажен большевиками". Посажен, как сообщает оперативная справка ОГПУ, как "скрытый, заядлый белогвардеец", который "выступает в своих произведениях против Сов. власти". Хотя причина и первого, и этого последнего заключения была, кажется, одна: его "открытое, - как заметит друг Замятина, художник Юрий Анненков, - свободомыслие".

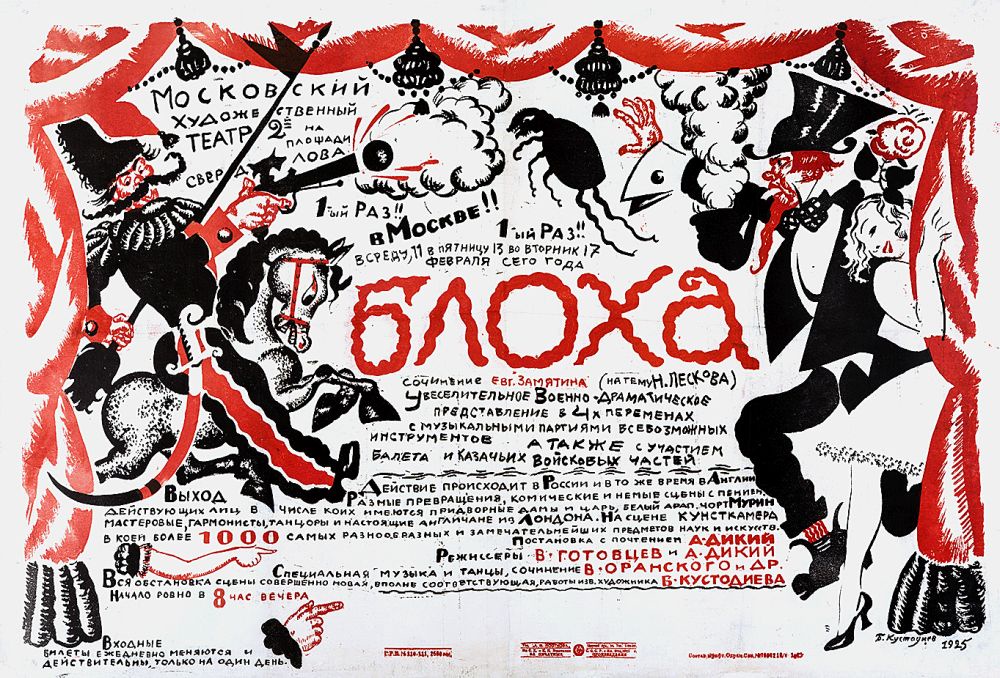

А вообще, как пишет Анненков, Замятин для него "это, прежде всего, - замятинская улыбка, постоянная, нестираемая". Улыбка человека, который, как заметит исследователь его жизни, "ведет серьезный, очень серьезный разговор, но про себя знает что-то главное, умное, легкое и веселое". Именно это привлекало к нему людей. Да и он, в котором все было "точно пригнано", у которого "все спорилось" и который "зря себя не тратил", все двадцатые годы был на виду. Курс новейшей литературы в Педагогическом, курс техники прозы в созданной им студии, работа в редколлегии "Всемирной Литературы", в правлении Союза писателей, в Комитете Дома литераторов, в Совете Дома искусств, в издательствах "Алконост", "Петрополис", "Мысль", редактирование журналов "Современный Запад" и "Русский Современник". А еще ведь и театр, для которого писал пьесы "Блоха", "Общество почетных звонарей" и главную пьесу свою "Атилла". Нет, что-то и впрямь было в нем от ледокола: и широкий тамбовский, как написал, нос, и ежедневный взлом скованной общественной жизни, льда предубеждений, и борьба личная, и война - литература...

Здесь, на Жуковского, был последний дом писателя, в который он вселился в 1929-м. Проживет тут всего два года, принимая немногих, но зато лучших, наверное, людей города и страны: Иванова-Разумника, кто ввел его когда-то в литературу и про кого Замятин говорил "Мой Колумб", Ахматову, Булгакова, Пильняка, Форш, Шишкова, Тынянова, того же Щёголева, великого книжника Якова Гребенщикова, ставшего прототипом аж трех произведений его, всех тех, кто не превратился в "нумер", в "цифру", как в его романе "Мы", кто не встал перед властью "на четвереньки" и не оброс "клыками и шерстью", как писал он в статье с говорящим названием "Завтра".

Наконец, здесь, в этом доме жил, когда с громким скандалом вышел из Союза писателей в знак протеста против всесоюзной кампании осуждения его, "внутреннего эмигранта", по давним словам самого Троцкого. Словно поставил четвертый, бесценный для поколений писателей опыт над собой: всегда идти до конца. До предела, когда либо победа, либо - гибель!

"Вы очень русский..." (Париж, ул. Раффе, 14)

Удивительно, но Англию он вспомнит еще, вспомнит в 1929-м, через 12 лет. Вспомнит в непоклонном письме Рыкову, председателю Совета Народных Комиссаров.

"В Англии, - напишет, - я видел такое развлечение: негр из окна будочки высунул голову, все время вертит ею, а публика издали швыряет в эту голову мячами - по пенсу за мяч. Последние восемь лет я состою в должности такого негра для советской прессы..."

Да, тучи над ним сгущались 8 лет, с 1921 года. С тех его статей про "юрких людей", "изолгавшихся писателях", про "вредную" литературу, которая полезнее "полезной", с невозможности напечатать на родине даже куски его великого романа "Мы", утверждавшего, что народом легко может управлять "Великий благодетель", если залогом "всеобщего счастья" сделать отречение людей от свободы, если воля большинства и казни ослушников станут "праздником победы суммы над единицей", если, наконец, всех одинаково одеть, кормить, ограничить общение только тысячью слов в день, а секс - очередностью, да еще по выдаваемым властью игривым "розовым билетикам"...

Разумеется, правители "новой России" приняли этот роман на свой счет, хотя автор - вот уж воистину небесный гражданин мира! - имел в виду печальное будущее всего человечества, духовный крах его в угоду рациональности и технократизма, то есть того, что он успел увидеть и в Британии и что мы все больше и больше наблюдаем в мире ныне.

Роман "Мы", повторяю, не был напечатан в СССР, но для травли Замятина, для всероссийской кампании осуждения его хватило и того, что он, в сокращенном, заметьте, виде, был опубликован на Западе. Вот что сочли святотатством и предательством. И если Борис Пильняк, которого осудили вместе с Замятиным, сам отдал печатать на Западе свой роман "Красное дерево", то наш "герой" даже в этом повинен не был - его текст напечатали не спросив ни разрешения, ни согласия его...

Первое обвинение прозвучало от Сейфуллиной еще в 28-м: "Рисовать народ наш, поднявшийся до высокой степени революционного сознания, как быдло, как скотину, - конечно, это свидетельствует о чванстве, - гремела она с трибуны конференции Ассоциации пролетарских писателей. - Теперь понятно, почему Замятин вышел из компартии. Такому барину в ней не место!" Затем, уже в мае 29-го в "Литературке" была напечатана глупая эпиграмма Безыменского: "Тип: - Замятин. Род: - Евгений. Класс: - буржуй. В селе: - кулак. Результат перерождений. Сноска: враг". Какой-такой род "Евгений", какой "кулак", в каком "селе"? - все это не имело значения. Это было сигналом к посвистам, улюлюканью и, как на охоте, к гону "заядлого белогвардейца", барина и предателя. Были сняты с афиш его пьесы, уничтожены книги, его не звали больше читать лекции, и большинство друзей обходили за километр. Вот когда он сказал одному знакомому, что "перед ним только два выхода - самоубийство или побег за границу". Вот когда напечатал в "ЛГ" заявление о выходе из Союза писателей, а следом за ним, в поддержку его, из Союза вышли, хлопнув дверью, Пастернак (21 сентября 29 г.), Булгаков (2 октября) и Ахматова (8 октября), а в московском и ленинградском правлении организации оставили в знак протеста свои посты Вересаев, Малышкин, Федин и Баршев.

"Уважаемый Иосиф Виссарионович!.."

Когда-то из первой еще тюрьмы он, на просьбы поберечь себя, написал жене: "Не тратить свою жизнь? Беречь ее? - Да ведь это все равно что играть чудную музыкальную пьесу... не всю сразу, а... по строчке каждый день". И признался: он не тот, кто "по капле пьет из чаши жизни", и хотел бы быть тем, кто "смело, запрокинувши голову, жадными глотками выпивает жизнь, не заглядывая, много ли еще осталось до дна, и не заботясь о том, что он пьет - яд или лекарство..."

Так, в сущности, он, не зная спасется или погибнет, и поступил, когда вывел на листе бумаги: "Уважаемый Иосиф Виссарионович, приговоренный к высшей мере наказания - автор настоящего письма - обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою..."

Он писал, что "смертным приговором" для него является "лишение возможности писать", что у него "есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что... кажется правдой", что "никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию", что после романа "Мы" его "стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства и театры", что, наконец, если он не преступник, то просит "временно, хотя бы на год, выехать за границу - с тем, чтобы мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас... изменится взгляд на роль художника слова..."

Отчаянный ход, но - что вы думаете?! - он победил! Смелость, ум и талант уважают, случается, и диктаторы. Более того, когда в СССР к 1934 году окончательно оформился Союз писателей, Замятин вновь, уже из этого дома на улице Раффе, написал второе письмо, в котором просил заочно принять его в Союз советских писателей. И вождь вновь согласился с ним и даже сам - фантастика! - порекомендует принять "беглеца". То-то было недоумений, страха в "писательских кругах" и тайных смешков - в неофициальных...

Членом СП СССР он проживет в Париже лишь 3 года. Умрет от астмы, от нехватки воздуха в 53 года. Нина Берберова, видевшая его незадолго до смерти, пишет: он "жил в надежде вернуться домой". Ведь ничего не печаталось у него в эмиграции и не ставилось на сцене. Хорошо, если возвращали тексты. А не печаталось потому, что, как сказал ему один немец, киношник: "Вы очень русский, вас нельзя приспособить к нашей жизни..."

Я бы добавил - и очень гордый! Символично, но с 3-го этажа этого парижского дома гроб с его телом из-за узкой лестницы несли на руках просто вертикально. Это, кроме Берберовой, видели всего несколько человек: Цветаева, Газданов, Анненков, рыдающий художник Добужинский и, может, единственный равный ему в прозе, писатель Ремизов. Именно Ремизов точно скажет о нем: "Замятин не болтун литературный и без разглагольствований: за 29 лет литературной работы осталось - под мышкой унесешь; но весь - свинчатка..."

Будете в Петербурге, навестите самое, на мой взгляд, замятинское место: набережную Лейтенанта Шмидта. Даже - дважды замятинское!

Во-первых, там, у памятного камня в честь "философских пароходов", он провожал в 1922 г. высылаемых из России Осоргина, Бердяева, Карсавина и других. Замятин и сам должен был отплыть с ними - просился. Но пока сидел в тюрьме, его друзья "отстояли" его у властей и ОГПУ. А во-вторых, именно у причалов этой набережной, где давно не швартуется ни одно судно, по какому-то мистическому совпадению вдруг поставили "на вечный прикол", может, самое заслуженное судно России, легендарный ледокол "Красин", ныне - музей на воде.

Да-да, тот самый ледокол, который строил в 1916-м и выпускал в жизнь Евгений Замятин: гражданин мира!

Читайте нас в Telegram

Новости о прошлом и репортажи о настоящем