Его называли "художником Петербурга", сам же себя он считал "странствующим энтузиастом" - выдающийся живописец, "мирискусник", мастер городского пейзажа Мстислав Валерианович Добужинский родился 14 августа (2-го по старому стилю) 1875 года в Новгороде. Его отец - артиллерийский офицер, генерал-лейтенант Валериан Петрович - происходил из старинного литовского рода. Мать - Елизавета Тимофеевна - была русской. Всю жизнь она профессионально занималась пением, получала образование сначала в Петербургской консерватории, а затем на оперном отделении Петербургского театрального училища.

wikipedia.org

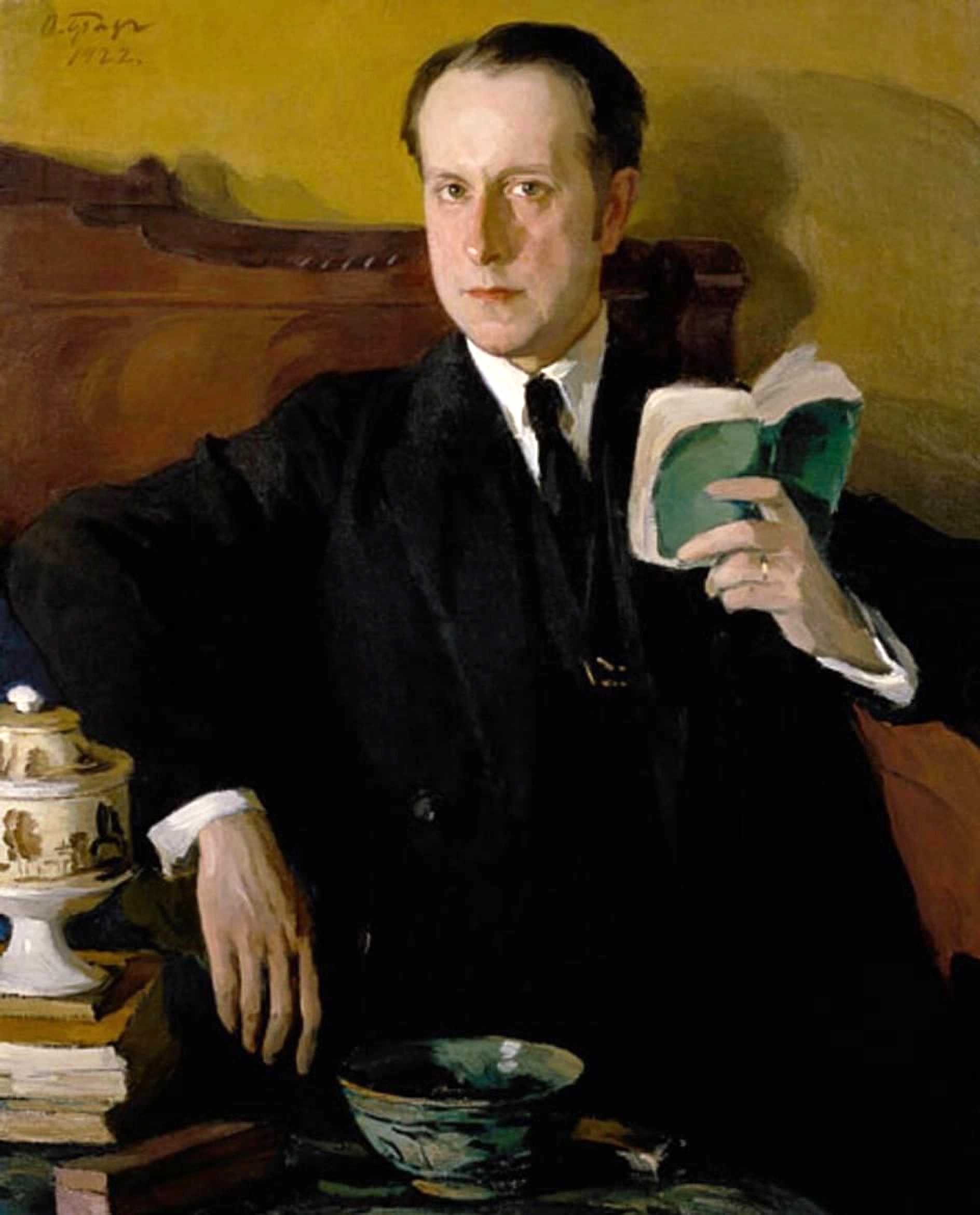

О. Браз. Портрет М.В. Добужинского. 1922

Но жить в полной семье Мстиславу Валериановичу не довелось. Родители разошлись сразу после его рождения. И будущий художник поочередно жил то у отца, то у матери. С отцом, впрочем, гораздо больше. Разъездной характер службы Валериана Петровича позволил маленькому Мстиславу к 15 годам пожить и в Новгороде; и в Кишиневе, где он учился в младших классах гимназии; и в Санкт-Петербурге, в который будущий художник влюбился с первого взгляда; и в Вильно (Вильнюсе), где Добужинскому предстояло окончить полный гимназический курс.

Говорят, воспоминания детства - самые яркие и крепкие, за них, как за рыболовные крючки, всегда "цепляется" человеческая память. Добужинскому предстояло увидеть за свою насыщенную, интересную жизнь немало городов и стран, но мысленно он всегда возвращался к этим четырем, ставшим ему по-настоящему родными. При этом особую связь художник ощущал именно с Петербургом.

Живописный талант Добужинского, как всякий большой талант, проявился рано. Как писал сам Добужинский, "с тех пор, как я научился держать в руке карандаш…". Именно отец заметил тягу четырехлетнего сына к рисованию. Маленький Мстислав здорово изобразил стакан красного чая с синей ложкой, причем так, что ложка была нарисована преломленной. Отец же содействовал поступлению Добужинского в 1884 году в Школу Общества поощрения художеств в Петербурге. Однако, учился он там недолго. Валериана Петровича вновь перевели по службе. На этот раз в Вильно. Об этом городе Мстислав Валерианович позже вспоминал с большой теплотой: "С самого начала и за все годы жизни в этом городе он был мне мил и был как бы родной и "свой" …".

После окончания гимназии в Вильно Добужинский был зачислен на юридический факультет Санкт-Петербургского университета - отец все же радел за то, чтобы сын получил фундаментальное образование. Но живопись юношу манила сильнее. Параллельно он попытался поступить в Императорскую Академию художеств, к сожалению, безуспешно. Не хватило технической базы. Поэтому Добужинский получал художественное образование в частных студиях Николая Дмитриева-Оренбургского и Льва Дмитриева-Кавказского.

Самое большое значение для становления Мстислава Добужинского как художника имела все же поездка в Мюнхен в 1899-1901-м годах. Там он посещал школы известных живописцев Антона Ашбе и Шимона Холлоши. В Мюнхене же Добужинский познакомился с выдающимся живописцем, реставратором, историком искусств Игорем Грабарем. Эта встреча, по словам Добужинского, стала важным событием в его творческой биографии: "Грабарь стал приходить к нам и заинтересовался моими работами. По-видимому, тогда он как будто уже в меня "поверил", и это меня окрыляло… Он открывал мне очень много нового и постепенно делался моим настоящим "ментором" в искусстве".

В 1901 году Добужинский вернулся в Россию и предпринял еще одну попытку поступить в Академию художеств, которая тоже оказалась неудачной. Тогда художник поступил на службу в Министерство путей сообщения, а в свободное время занимался офортом у рисовальщика и гравера Василия Матэ.

В это время Добужинский начинает интересоваться деятельностью объединения "Мир искусства". С 1902 года он - член объединения и участвует во всех выставках мирискусников. С 1906 года он сам начинает преподавать в художественной школе-студии Елизаветы Званцевой, недавно открытой в Петербурге. Поворотным для Добужинского стал 1908 год. Тогда художник начал сотрудничать с еженедельным литературно-художественным журналом "Сатирикон". И в этом же году живописцем и знаменитым коллекционером Ильей Остроуховым для Третьяковской галереи была приобретена картина Добужинского "Человек в очках" (1905-1906), блестяще отразившая настроения петербургской интеллигенции в тот период и вызвавшая большой резонанс в художественном мире.

В 1912 году Мстислав Добужинский отправился в поездку по провинциальным городам. Художник посетил Курск, Воронеж, Нежин. Их быт и культура стали сюжетами многих его картин и акварелей. Серия картин Добужинского цикла "Русская провинция" экспонировалась в том же году на очередной выставке "Мира искусства".

Без Мстислава Валериановича невозможно представить историю отечественной книжной графики. Журнал "Сатирикон" был лишь началом. Его иллюстрации украшали множество периодических изданий начала ХХ века. Самыми известными среди них были журналы "Мир искусства", "Золотое руно" и "Аполлон". Книги лучших писателей и поэтов той эпохи также выходили с иллюстрациями Добужинского. Это были издания Блока, Мандельштама, Цветаевой, Карамзина, Лермонтова, Пушкина и многих других. Художник работал для театров Санкт-Петербурга и Москвы. С его именем неразрывно связан успех "Русских сезонов в Париже" Сергея Дягилева.

Особая страница в творческой биографии Мстислава Добужинского называется "Санкт-Петербург". Его детская любовь к этому городу переросла в глубокое трепетное чувство, которое он сохранил на всю жизнь. Гениальный мастер городского пейзажа Добужинский рисовал царский, величественный, размеренный Петербург Пушкина, Гоголя, Достоевского, будто предчувствовал его скорую гибель.

Революцию 1917 года Мстислав Добужинский встретил в Петербурге, но встретил настороженно. В первые годы советской власти художник очень активно работал, участвовал в оформлении уличных празднеств в Петрограде, был назначен членом Комиссии по делам искусств при Совете рабочих и солдатских депутатов, членом Государственных трудовых мастерских декоративного искусства, секретарем Особого совещания по делам искусств. В октябре 1918 года Добужинского избрали ученым хранителем Эрмитажа.

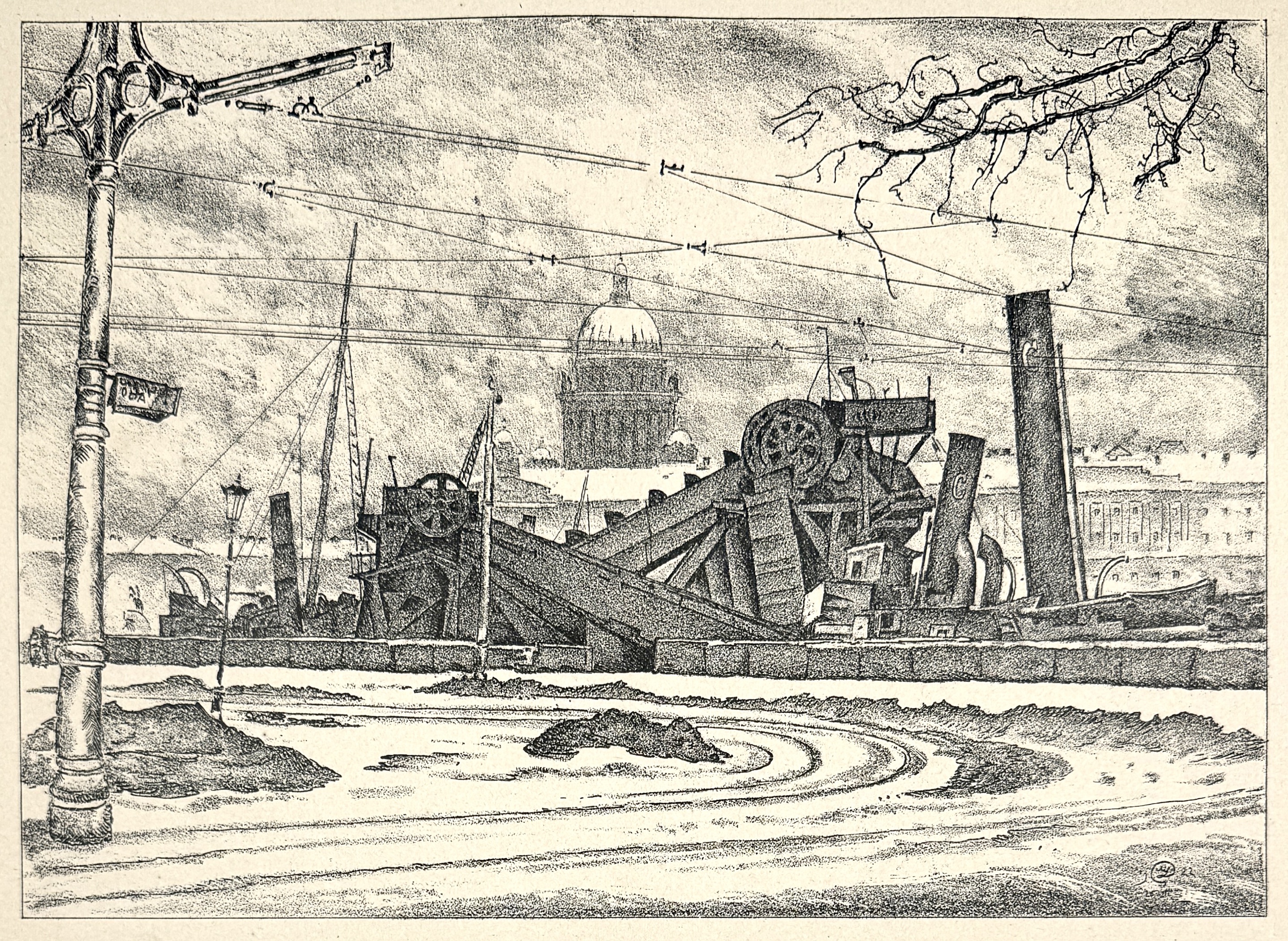

Любимого Добужинским, старого Петербурга больше не было. Но он продолжал рисовать этот промерзший город руин и продовольственных очередей периода военного коммунизма. "Я пережил в Петербурге все революционные годы. С революцией 1917 года Петербург кончился. На моих глазах город умирал смертью необычайной красоты, и я постарался посильно запечатлеть его страшный, безлюдный и израненный облик", - писал в воспоминаниях Мстислав Валерианович.

В 1921 году художник создал серию литографий "Петербург в 1921 году", до 1922-го работал в созданном при его участии Петроградском доме искусств, преподавал в разных школах, в том числе и в Академии художеств, много работал для театров. Но в советской власти разочаровался окончательно, поэтому, когда в 1924 году представилась такая возможность, Добужинский принял литовское гражданство и вместе с семьей навсегда покинул СССР.

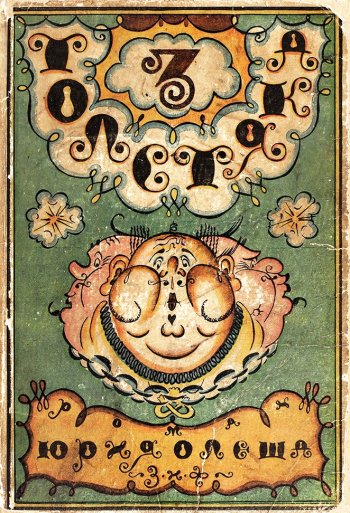

Некоторое время жил в Риге, в 1926 году переехал в Париж. Там Добужинский оформлял спектакли в театре Никиты Балиева "Летучая мышь" и преподавал в Парижской школе декоративного искусства. По предложению Владимира Нарбута для издательства "Земля и Фабрика" Мстислав Валерианович в 1928 году создал иллюстрации к книге "Три толстяка" Юрия Олеши.

Затем до 1935 года художник жил в Литве, в Каунасе, где преподавал в местной художественной школе и был главным художником Литовского государственного театр. Добужинский создал сценографию для 38 пьес.

В 1938 году Добужинский получил приглашение от актера и режиссера Михаила Чехова (сына публициста Александра Чехова и племянника писателя Антона Чехова) участвовать в постановке спектакля "Одержимые" по роману Достоевского "Бесы", над которым тот работал в Англии. Добужинский согласился, а через год, для продолжения работы в Театре-студии Чехова, переехал в Нью-Йорк. Там художник начал оформлять спектакли для "Метрополитен-опера" и других американских театров, работал для кинематографа, иллюстрировал книги, а в 1943 году создал цикл воображаемых пейзажей блокадного Ленинграда.

Мстислава Валериановича Добужинского не стало 20 ноября 1957 года. Великий "художник Петербурга" умер в Нью-Йорке, а был похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем