Крымскую войну справедливо считают одним из определяющих факторов поворота во внутренней политике России в направлении Освободительных реформ. Консервативная политическая система императора Николая I была окончательно скомпрометирована в русском общественном мнении, поскольку проигранная война тогда потрясла мировоззрение целого поколения.

РГАДА, Библ. Илл. ф. № 882.

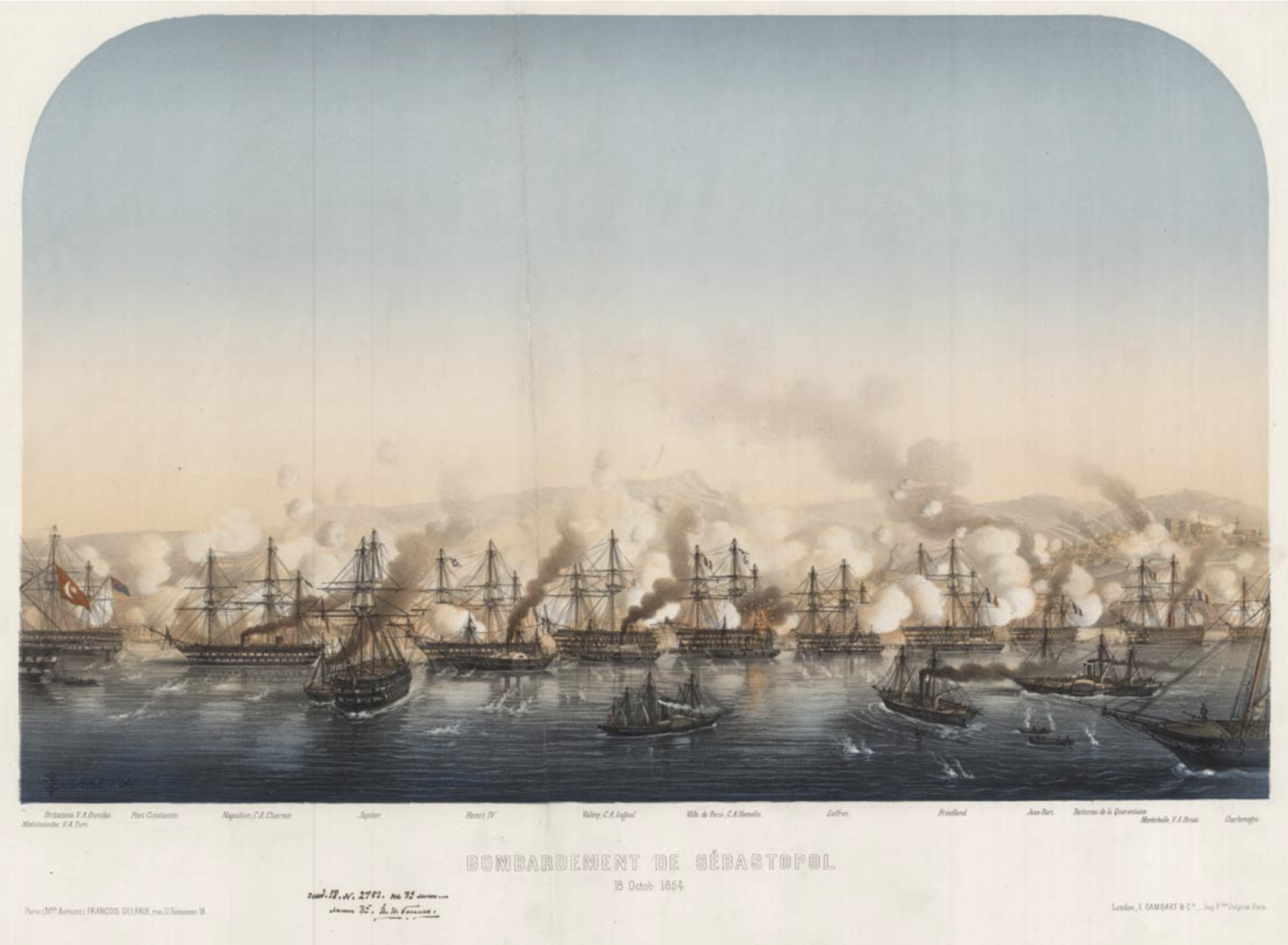

Бомбардировка Севастополя 18 октября 1854 г. 1854-1855 гг. Цветная литография.

Почти полтора века Россия шла от победы к победе. На протяжении всего царствования Николая Павловича в правящих кругах преобладали овеянные славой побед над Наполеоном люди из поколения ветеранов 1812 года, чей высокий моральный авторитет был умело использован для воспитания следующей за ними молодёжи в духе безграничного доверия к власти. Последняя, требуя именем блага страны полного себе повиновения и преданности не только за страх, но и за совесть, фактически исключала развитие у представителей молодого поколения самостоятельных зрелых суждений о том, каковы естественные пределы мощи империи, что значит для России быть готовой к войне.

"Охраняемые на море и на суше собственными силами, мы не имеем нужды хлопотать о союзах и равнодушно смотрим на мелкие интриги Запада, в бессильной зависти его к нашему непоколебимому могуществу"1, - в этих и подобных словах автора учебника русской истории академика Н. Г. Устрялова отражалось стремление императорского правительства видеть русское общество исполненным чувства полнейшей уверенности в военно-политической самодостаточности России. Забота о точном определении естественного предела мощи России была политической монополией императора Николая I и его ближайшего окружения.

По справедливому замечанию современного исследователя, "воспитывалось поколение, настолько привыкшее к победам, настолько приученное к мысли о военной неуязвимости России, что оно окажется не в состоянии не назвать отступление поражением, а поражение - катастрофой". Возникшие в годы несчастливой войны "либеральные настроения имели, таким образом, корни в оскорблённом чувстве национальной гордости, в прививаемой годами склонности переоценивать военные ресурсы России. Парадокс состоял в том, что эти настроения были следствием "николаевской" системы ценностей"2.

Русскую общественность события Крымской войны застали в атмосфере "цензурного террора", утвердившегося с конца 1840-х годов. Политические тенденции, заложенные ещё в эпоху Александра I, в результате шестнадцати с лишним лет управления Сергеем Семёновичем Уваровым ведомством народного просвещения наконец стали приносить плоды в виде широкого контингента подданных новой формации - выпускников университетов, пансионов, лицеев, гимназий, присутствие которых дало о себе знать и на государственной службе. Этот кадр, испытывая острую потребность в печатном слове и самовыражении, нуждался в известном расширении публичной сферы и общественной перспективе.

Николай I оказался совершенно к этому не готов и не смог правильно оценить усилия Уварова, направленные на то, чтобы не отталкивать новое поколение, не допустить нарастания у него политически опасного для самодержавной России чувства невостребованности.

В результате отставки Уварова и хаотического ужесточения цензуры посредством негласных комитетов учёно-литературная общественность с 1848-1849 годов полностью лишилась печати как средства самовыражения3. Но с началом войны потребность в печатном слове не угасала, а, наоборот, усиливалась. Однако содержательный уровень печати безнадёжно упал. Копившееся с конца 1840-х годов разочарование и уныние выливались теперь в смятение и ожесточение. Всю правительственную систему в этих кругах стали яростно порицать. По воспоминаниям Е. М. Феоктистова, она теперь "оскорбляла все лучшие чувства и помыслы образованных людей и с каждым днём становилась невыносимее; ненависть к Николаю не имела границ"4. В дни получения в Петербурге известий о высадке союзников в Крыму фрейлина цесаревны Марии Александровны Анна Фёдоровна Тютчева, смотревшая на настроения образованного общества несколько со стороны, писала:

"В публике один общий крик негодования против правительства, ибо никто не ожидал того, что случилось. Все так привыкли беспрекословно верить в могущество, в силу, в непобедимость России. Говорили себе, что если существующий строй несколько тягостен и удушлив дома, он, по крайней мере, обеспечивает за нами во внешних сношениях и по отношению к Европе престиж могущества и бесспорного политического превосходства"5.

Иные пошли гораздо дальше. Сергей Михайлович Соловьёв вспоминал: "...когда враги явились под Севастополем, мы находились в тяжком положении: с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России, с другой - мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы ещё крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему; мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет". Переживания событий войны в атмосфере "цензурного террора" порождали весьма пристрастные и полные преувеличений оценки николаевской системы: "тридцатилетняя ложь", "тридцатилетнее давление всего живого, духовного, подавление народных сил"6.

Чисто эмоциональными или отвлечённо-философскими были в подавляющем большинстве и оценки, отражавшие реакцию публики на текущие новости текущей войны и политики7. Общество весьма смутно отдавало себе отчёт в том, что означает с военной точки зрения тот факт, что Крымская война велась Россией в условиях военно-политического противостояния со всей Европой, что военная угроза была практически по всему периметру российских границ, то есть также со стороны Австрии, Пруссии, Швеции.

Сейчас уже вполне очевидно, что эта война по своей неблагоприятности была уникальной, единственной в новой и новейшей истории, которую Россия вела без единого союзника в Европе. Ни одна империя в мире не могла выиграть и никогда не выигрывала войны с коалицией в состоянии политической изоляции со стороны всех остальных великих держав.

Прочная дипломатическая изоляция России предопределила неудачный исход войны. Борьба могла вестись лишь за наименее худшие условия мира.

В литературе обычно говорится о том, что николаевская Россия имела отсталую систему комплектования войск. Но всеобщей воинской повинности, с которой, по обыкновенной логике, связывают на том этапе прогресс в этой области, не было ни у кого из противников России.

При сохранении традиционного названия повинности - рекрутская - в 1830-1840-е годы в России фактически была введена конскрипционная система. Её функционирование несколько ограничивало крепостное право. Но тем не менее она позволила развернуть, несмотря на потери, колоссальную для XIX века армию. На начало 1856 года в действующих войсках числилось 824 генерала, 26 614 офицеров и 1 170 184 нижних чина. В резервных частях состояло 113 генералов, 7763 офицера, 572 158 нижних чинов. Вместе же с ополчением под ружьё было поставлено более 2 млн 300 тысяч человек. Армия мирного времени фактически увеличилась в 2,5 раза, если при этом исключить потери. Здесь почти полностью совпадают подсчёты помощника военного министра во время войны генерала Дмитрия Алексеевича Милютина, позднейших официальных дореволюционных исследователей и современных историков8. "Развёртывание армии в 2 500 000 человек может считаться одним из наиболее впечатляющих достижений русского оружия в XIX веке"9, - полагает американский исследователь Ф. Кэган, подчёркивая, что это составляло более половины мобилизационных возможностей Франции в 1914 году.

В обществе и позднейшей исторической литературе укоренилось мнение, что Россия проиграла союзникам из-за острой нехватки нарезного стрелкового оружия. Но армий, полностью им вооружённых, тогда не было нигде. Во Франции подавляющая часть пехоты была вооружена "образцом 1777 года"; в Пруссии в строю по-прежнему находился потсдамский мушкет, принятый на вооружение приблизительно в то же время; наиболее распространённое ружьё английской армии - "Браун Бесс" - появилось в 1730-х годах, продержалось в войсках до Крымской войны и даже до восстания сипаев 1857-1858 годов.

Винтовки новой, усовершенствованной формы, позволяющей использовать пули системы Минье, большая часть войск, отправленных в Крым, получила только перед погрузкой на корабли и смогла впервые опробовать их только во время стоянки на Мальте10.

Количество же пехотинцев со штуцерами в России почти достигало общей численности лёгкой пехоты Франции и Австрии вместе взятых. Союзники смогли увеличить в Крыму количество лёгкой пехоты, потому что их национальные границы для России были неуязвимы. В 1870 году вооружённость всей французской пехоты лучшей, чем у пруссаков, винтовкой Шаспо не помешает Франции быть наголову разгромленной.

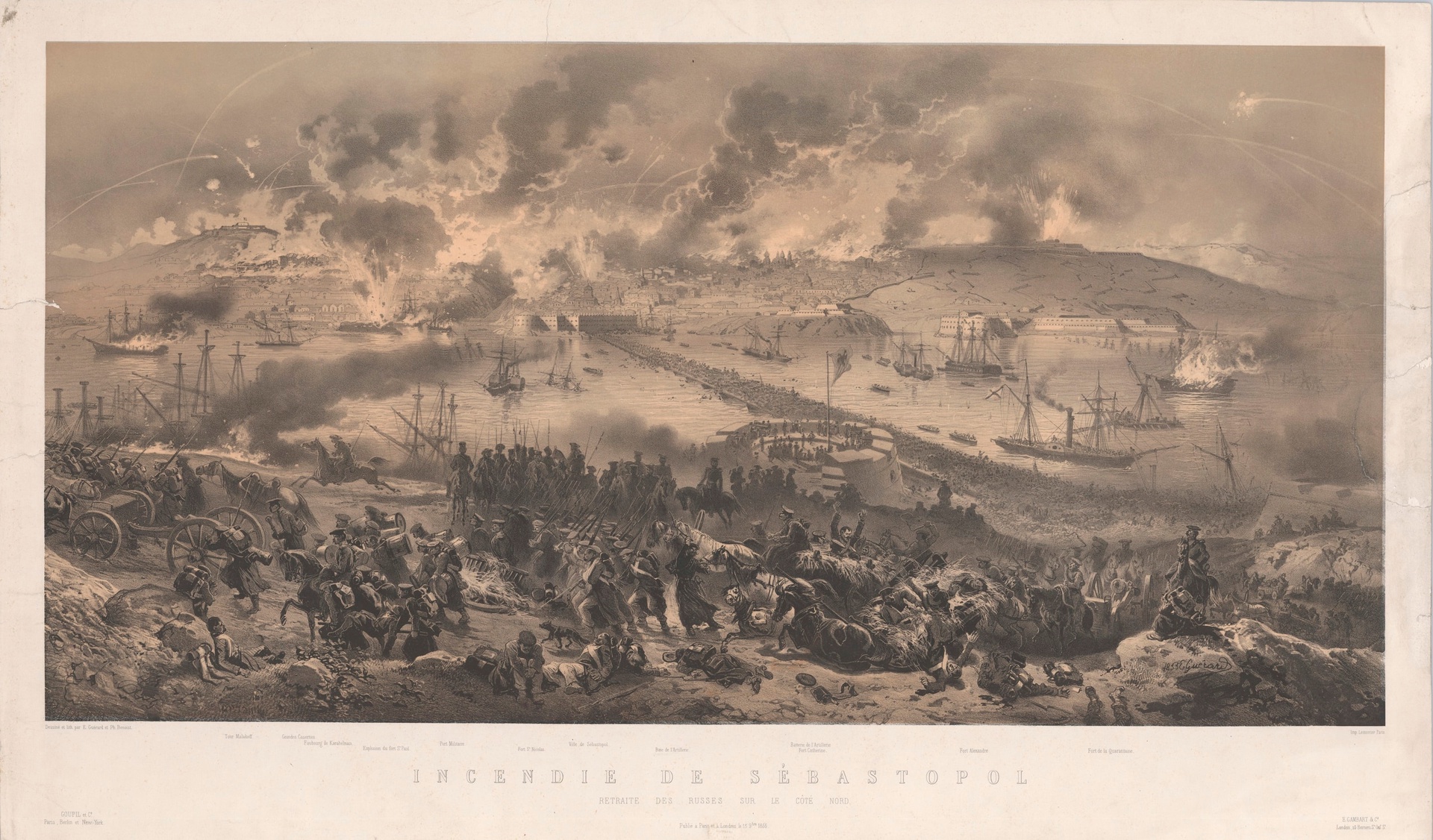

Технические новшества, пока они осваиваются, часто кажутся на первых порах чудом, от них бывают склонны ждать известное время чуть ли не волшебных результатов. "Общий голос признавал, - вспоминал Д. А. Милютин, - что результаты Крымской войны могли быть совсем иные, если бы Крым был тогда связан с Москвой железным путём..."11 Но дело заключалось вовсе не в том, чтобы поскорее накопить побольше войск в Крыму. Ни одна империя в принципе не может быть сильна сразу на всех стратегических направлениях. А крымское направление в стратегическом отношении было одним из наименее опасных. Попытка союзников после 11-месячной борьбы за Севастополь развить успех из Крыма была для них равносильна новой десантной операции с перспективой втянуться в осаду какого-либо другого укреплённого пункта. Наиболее опасным было направление западное. Именно на западной границе Россия должна была держать лучшие воинские соединения и многочисленные резервы. И впоследствии, после создания сети железных дорог, пространственная разобщённость потенциальных театров военных действий продолжала оставаться отягчающим фактором стратегического положения России.

Все эти обстоятельства, за редким индивидуальным исключением, оставались вне учёта широких кругов русской общественности 1850-х годов. Неудивительно, что у иных чутких современников, никогда не симпатизировавших николаевской системе, незрелость общества, жаждавшего свободы для проявления своих лучших сил, вызывала порой чувство пессимизма. "Московское общество страшно восстаёт против правительства, - писал незадолго до смерти профессор Тимофей Николаевич Грановский, - обвиняет его во всех неудачах и притом обнаруживает, что стоит несравненно ниже правительства по пониманию вещей"12.

На начальном этапе восточного кризиса 1850-х годов стратегические расчёты Николая I и его ближайшего окружения основывались на известном военно-политическом опыте Русско-турецких войн и были достаточно осторожными.

Давняя идея высадки десанта на Босфор выглядела предпочтительнее похода на Константинополь через Балканы, так как отвлекала меньшее количество войск с европейского стратегического направления. Появление французского флота вблизи Дарданелл снизило шансы на успех высадки до неприемлемого уровня. Некоторое время обсуждался вариант десанта в районе Варны и Бургаса. В качестве средства давления на Турцию была предпринята оккупация Дунайских княжеств с последовавшей затем неудачной попыткой создания на базе их кадровых войск вооружённого ополчения из балканских славян-добровольцев. После отклонения Портой компромиссной Венской ноты, поддержанной формально всеми великими державами, после предъявления турецкого ультима-тума с требованием очистить княжества и последовавшего начала Русско-турецкой войны из-за неясности политической обстановки Россия ещё продолжала сохранять оборонительное положение.

Последовать должно было форсирование русскими войсками Дуная ближе к границам сербских и болгарских земель с целью вызвать массовое восстание славян со вспомогательным ударом в его низовьях. Австрия восприняла русские войска в княжествах как прямую угрозу своим интересам, отвергла предложения России согласиться на дружественный нейтралитет, приступила к мобилизации и выдвижению войск к границам. Николай I и его окружение в целом стремились избежать обострения конфликта с Францией и Англией как главными конкурентами России в Восточном вопросе, и казалось, что это в конечном итоге может быть достигнуто.

Но после побед русских войск на Кавказе и уничтожения турецкого флота при Синопе произошло нечто беспрецедентное. Два непримиримых соперника в полуторавековой борьбе за мировое морское и колониальное первенство, чьи противоречия так долго определяли международные отношения в Европе, заключили военный союз против России. Вслед за Австрией Пруссия также отвергла русские предложения подписать договор о нейтралитете. Последовал англо-французский ультиматум об очищении Дунайских княжеств. Обе германские державы присоединились к этому требованию, хотя и в несколько более мягкой форме.

Для России это была в буквальном смысле слова стратегическая внезапность, то есть явление в военно-политической истории великих держав Нового времени весьма редкое. Об этом в записке императору от 28 февраля 1854 года прямо заговорил его первый полководец и военный советник фельдмаршал князь Иван Фёдорович Паскевич, главнокомандующий действующей армией:

Старый военачальник вспоминал 1812 год и указывал, что политическая обстановка тогда была далеко не столь неблагоприятной: "При императоре Александре Павловиче в 1812 г. Англия была за нас, с Турцией успели заключить мир. Неограниченное властолюбие Наполеона заставляло задолго предвидеть 1812 г. и дало нам полтора года на приготовления. В 1810 г. могли мы начать уже формирование новых полков; весь 1811 г. устраивали резервы и магазины* в тылу и потому в 1812 г., начав отступление до самой Москвы, пополняли убыль в войсках резервами. Государь перед началом войны ещё колебался. Из Вильны послал Балашёва к Наполеону, но ответ был: поздно. К счастью, фланги наши были свободны и все средства Англии в нашем распоряжении. Россия могла выдержать со славой борьбу с Наполеоном". Теперь же масштабы войны заведомо превышают естественные пределы военных возможностей: "Ныне обстоятельства так быстро изменялись, что не дали нам возможности приготовиться.

* до середины XIX века слово "магазин" в России обозначало склад.

Дай Бог, чтобы я ошибался, но мне кажется нельзя уже сомневаться, что Пруссия будет действовать вместе с Австрией против нас. Имея двух неприятелей в центре, тогда как десанты французов на черноморских берегах в одно время с австрийцами из Трансильвании выйдут на коммуникации нашей Дунайской армии, а пруссаки обойдут наш фланг в Литве, мы уже не можем держаться ни в Польше, ни в Литве, а отступая не найдём магазинов". Война при таком раскладе сил угрожает России неминуемой потерей Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Правобережной Украины: "Европа может повторить кампанию 1812 г., но вероятно избежит ошибок Наполеона. Она будет вести войну методически, отбросит нас за Днепр и, отняв Польшу, усилится нашими же крепостями в Царстве и Литве. Несчастья и потери тогда России трудно теперь предвидеть, и нужна будет счастливая война, чтобы вознаградить их и прийти в прежнее положение. Таковы мне кажутся неизбежные последствия войны теперь против всей Европы. Пока она в соединении, мы с ней бороться не в силах"13.

Чтобы выиграть время, сейчас нужно, продолжая переговоры, принять ультиматум об очищении Дунайских княжеств и отвести из них войска на заранее подготовленные позиции на Днестре. А затем, по мнению Паскевича, необходимо всеми силами затягивать войну, и тогда появится реальный шанс удержать австрийцев и пруссаков от вооружённого выступления против России. Для него было очевидно, какая нравственная ответственность перед страной была сопряжена с принятием такого образа действий: "Конечно, больно для самолюбия каждого русского решиться теперь уступить, но, со временем, Россия поймёт, что от того зависела её судьба и благословит как спасителя Того, кто великодушно решился теперь на пожертвование"14.

Вся дальнейшая стратегия России в Крымской войне была построена в основном на расчётах и предложениях Паскевича, который согласно Уставу для управления армиями в мирное и военное время от 5 декабря 1846 года с началом войны становился начальником Главного штаба с военно-походной канцелярией, размещаемой согласно параграфу устава в Петербурге. Развитие политической обстановки продолжало сохранять ту опаснейшую тенденцию, на которую он указывал. 8 апреля 1854 года Пруссия согласилась заключить с Австрией оборонительный и наступательный союз, который должен был вступить в силу в случае угрозы "общегерманским интересам". Это означало, что нанесение превентивного удара по австрийцам теперь сопрягалось с риском, повышавшимся до неприемлемого уровня. Любой переход русскими войсками австрийской границы мог означать перспективу войны со всей Германией. Швеция на переговорах с британцами в качестве обязательного условия своего активного присоединения к военным усилиям антирусской коалиции называла вступление в войну Австрии15. Стратегическое развёртывание сухопутных войск России при жизни Николая I сохраняло в основном антиавстрийский характер с мощной группировкой в Царстве Польском при умеренной в целом концентрации сил в Крыму и достаточной на Кавказе. Изолированный Крымский театр оставлял мало возможностей для манёвренной войны, где николаевская армия могла бы проявить свои лучшие качества.

11-месячная позиционная борьба в Крыму после оставления южной стороны Севастополя привела к патовой ситуации, которую и предсказывал Паскевич в качестве наихудшего исхода. После этого войска в Крыму были сокращены, и к концу 1855 года развёртывание русской армии вновь приобрело характер, выгодный для большой войны в Европе16. В результате австрийский генералитет так и не обрёл уверенности перед лицом вероятной войны с Россией и остался в твёрдой оппозиции воинственным планам министра иностранных дел графа К. Ф. Буоля17.

Но угроза оставалась реальной. Новый австрийский ультиматум, предъявленный в декабре 1855 года, император Александр II обсуждал на совещаниях 20 декабря и 3 января с участием управляющего Морским министерством генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича, генерал-адъютантов бывшего посла в Париже графа П. Д. Киселёва, военного министра князя В. А. Долгорукова, начальника III Отделения и шефа жандармов графа А. Ф. Орлова, министра иностранных дел графа К. В. Нессельроде, главноуправляющего II Отделением императорской канцелярии, президента Академии наук графа Д. Н. Блудова. На второе совещание вместе с ними был приглашён посланник в Берлине барон П. К. Мейендорф. Паскевич, будучи при смерти, находился в Варшаве. Кроме Блудова, решительно за продолжение войны никто не высказывался18.

Киселёв совершенно справедливо подчёркивал несопоставимость потенциалов России и её действительных и вероятных противников: "Четыре союзные державы с 108 милл. населения и 3 миллиардами дохода, стоят против России, у которой 65 милл. населения, рассеянного на 3-й части земного шара, и только около 1 миллиарда дохода… в таком положении, без помощи извне, без всякого вероятия на союз с кем-либо, нуждаясь в средствах для продолжения войны, и ввиду того, что и нейтральные государства склоняются на сторону наших врагов, было бы по меньшей мере неблагоразумно рисковать новою кампаниею, которая усилит требования наших неприятелей и сделает мир более трудным…"19. Но оставался открытым вопрос, как далеко готовы идти противники России в стремлении за счёт мобилизации своего превосходящего потенциала наращивать конкретные военные усилия.

Положение России в тот момент выглядело хотя и тяжёлым, но отнюдь не безнадёжным. Бесспорно, развёртывание небывалой по численности армии обошлось чрезвычайно дорого. За годы войны дефицит бюджета только по обыкновенным расходам вырос почти в семь раз, с 9 до 61 млн рублей серебром, а общий дефицит - в шесть раз, с 52 до 307 млн рублей20. Общий размер русского государственного долга достигал к концу войны 1,5 млрд рублей21. Но тяжёлым было и положение противников России. Они также испытывали масштабный финансовый кризис. В Австрии он был вызван только мобилизацией армии, позволявшей угрожать России войной22. 1,5 млрд франков превысил государственный долг Франции23.

Совокупные людские потери стран антироссийской коалиции были вполне сопоставимы с потерями России. Франция потеряла в Крыму 30 процентов воевавшей армии, Великобритания - 23 процента24. Противникам России могло казаться, что в общем итоге войны на всех её театрах к 1856 году, "несмотря на ожесточённый и производившийся во многих направлениях штурм, которому подверглась Российская империя, она оставалась ещё почти нетронутой"25 . Сложно сказать, кто из двух противников - Великобритания или Россия, будучи связан торговыми отношениями, в большей степени экономически зависел от своего партнёра. Во время войны активно занималась реэкспортом продукции русского сельского хозяйства в Англию и Ирландию Пруссия, увеличив в 1854 году вывоз сала почти в 5 раз, конопли - более чем в 10 раз, льна - более чем в 2,5 раза26.

1/6 часть пшеницы и 1/3 часть овса, потребляемых в Великобритании и Ирландии, ввозились из России. В случае вовлечения в войну сопредельных с Россией нейтральных государств заменить такой объём импорта для британцев не представлялось возможным27. Как бы воинственно ни был настроен глава британского кабинета виконт Пальмерстон, он не мог быстро нарастить численность армии без значительных изменений законодательства, включая отказ от наёмной системы её комплектования, а также быстро обеспечить высокое, то есть довоенное качество боевой подготовки.

Однако, по-видимому, для русского правительства с начала восточного кризиса развитие политических и военных событий преподнесло уже слишком много неожиданностей, чтобы идти ещё на один беспрецедентный риск. И Александр II согласился признать Крымскую войну проигранной.

Весьма характерно то, что среди русской образованной общественности по окончании войны, между прочим, было мнение, что правительство признало поражение преждевременно. "Внутри не было изнеможения, крайней нужды, - утверждал С. М. Соловьёв, - новый государь, которого все хотели любить как нового, обратясь к этой любви и к патриотизму, непременно вызвал бы громадные силы; война была тяжка для союзников, они жаждали её прекращения, и решительный тон русского государя, намерение продолжать войну до честного мира непременно заставили бы их попятиться назад"28. Мысль о том, что высшая власть тогда не исчерпала всех возможностей для приведения войны к менее худшему исходу, не исчезла из общественного сознания и в дальнейшем.

"Ум, судивший строго наше беспомощное состояние военной администрации, со смертью Николая, при первой возможности, под влиянием общего... разочарования, направлял все мысли к скорейшему окончанию войны и к заключению мира, и тем самым служил более интересам наших врагов, чем нашим, - писал тогдашний воспитанник Училища правоведения князь Владимир Петрович Мещерский. - А вторая военная сторона эпохи - героизм людей, наоборот, громко свидетельствовал, что со взятием Малахова кургана и по переходе на северную сторону мы можем ещё долго держаться, отвергать всякие позорные для России условия мира. Эту духовную сторону тогдашней России очень чутко уразумели наши враги, и её-то они и боялись..."29

Есть свидетельства, что до самой Освободительной войны 1877-1878 годов Александр II испытывал угрызения совести за то, что в 1856 году преждевременно признал поражение. По рассказу министра иностранных дел князя А. М. Горчакова, переданному его помощником А. Г. Жомини послу в Лондоне барону Ф. И. Бруннову, в 1863 году император открыл "заседание Высочайшего совета" словами: "Семь лет тому назад, за этим столом… я подписал Парижский трактат и это было трусостью". Так как все присутствовавшие, - продолжал рассказчик, - воскликнули от изумления, то государь сильно ударил по столу рукой и сказал: "Это была трусость, и, конечно, больше я этого не сделаю".30.

- 1. Устрялов Н. Г. Русская история до 1855 года, в двух частях. Петрозаводск. 1997. С. 905.

- 2. Айрапетов О. Р. Забытая карьера «русского Мольтке». Николай Николаевич Обручев (1830–1904). СПб. 1998. С. 39–40; Он же. Н. Н. Обручев и дело «Военного сборника» (1858 г.)// П. А. Зайончковский (1904–1983 гг.): статьи, публикации, воспоминания о нём. М. 1998. С. 442–443.

- 3. См. подробнее: Шевченко М. М. Конец одного Величия. М. 2003.

- 4. Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. Л. 1929. С. 89.

- 5. Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1853–1855. М. 1990. С. 155.

- 6. Соловьёв С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других// Соч. Кн. XVIII. М. 1995. С. 641–642.

- 7. См.: Шепарнева А. И. Крымская (Восточная) война в оценке российского общественного мнения (1853–1856). Орёл. 2005.

- 8. Кухарук А. В. Действующая армия в военных преобразованиях правительства Николая I. Дис... канд. ист. наук. М. 1999. С. 57–79, 79–82, 182; Милютин Д. А. Воспоминания. 1843–1856. М. 2000. С. 435; Кушнерёв И. Н., Пирогов А. Е. Русская военная сила. Т. II. Изд. 2-е. СПб. 1892. С. 432.

- 9. Kagan F. W. The military reforms of Nicholas I. The origins of the modern Russian army. New York. 1999. P. 243.

- 10. McElwee W. The art of war Waterloo to Mons. London. 1974. P. 16, 31.

- 11. Милютин Д. А. Указ. соч. С. 428.

- 12. Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М. 1897. С. 457–458.

- 13. Зайончковский А. М. Восточная война 1853–1856 гг., в связи с современной ей политической обстановкой. Т. 2. СПб. 1913. С. 609.

- 14. Там же. С. 610.

- 15. Тарле Е. В. Крымская война. Т. 2. М.; Л. 1944. С. 62.

- 16. Кухарук А. В. Указ. соч. С. 166–184.

- 17. Тэйлор А. Дж. П. Борьба за господство в Европе. 1848–1918. М. 1958. С. 103; Rothenberg G. E. The army of Francis Joseph. West Lafayette, Indiana. 1976. P. 50–52.

- 18. Татищев С. С. Император Александр II, его жизнь и царствование. Кн. 1. М. 1996. С. 200–206.

- 19. Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселёв и его время. Т. 3. СПб. 1882. С. 4.

- 20. Захарова Л. Г. Самодержавие, бюрократия и реформы 60–70-х годов XIX в. в России//Вопросы истории. 1989. № 10. С. 6.

- 21. Айрапетов О. Р. Внешняя политика Российской империи (1801–1914). М. 2006. С. 219.

- 22. Rothenberg G. E. Op. cit. P. 41, 52.

- 23. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. 1814–1878. Т. 2. Ростов-на-Дону. 1995. С. 122–123.

- 24. Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. М. 1960. С. 99, 291, 352, 354.

- 25. Дебидур А. Указ. соч. С. 120.

- 26. Тарле Е. В. Указ. соч. Т. 1. М.; Л. 1941. С. 59.

- 27. Anderson O. A Liberal state at war. English politics and economics during the Crimean war. New York. 1967. P. 256.

- 28. Соловьёв С. М. Указ. соч. С. 645.

- 29. Мещерский В. П. Воспоминания. М. 2001. С. 21–22.

- 30. Горяинов С. В. Босфор и Дарданеллы. СПб. 1907. C. 128–129.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем