26 октября 1920 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) "О сборе и продаже за границей антикварных вещей", большую часть которых составляла императорская коллекция. В постановлении было сказано: "Предложить Наркомвнешторгу организовать сбор антикварных вещей, отобранных Петроградской экспертной комиссией, и установить премию за быстрейшую и выгоднейшую продажу их за границей... Поручить Наркомвнешторгу спешно рассмотреть вопрос о создании аналогичной комиссии в Москве и в случае целесообразности организовать ее".

РГАКФД

Разбор ценностей в Гохране. 1920-1923

Так впервые за 200 лет был нарушен указ Петра I о неприкосновенности коронных ценностей, изданный еще в 1719 году. Согласно этому указу, коронные ценности было запрещено дарить, менять или продавать. В течение двух веков царская сокровищница только пополнялась. В результате, была собрана богатейшая коллекция произведений искусства. Собрание картин и ювелирный фонд дореволюционной России славились на всю Европу не только своими масштабами, но и высокой художественной ценностью.

Однако с приходом к власти большевиков все изменилось. После революции страна была разорена. Кроме того, у РСФСР был большой долг перед Польшей, который необходимо было погасить в кратчайшие сроки.

Еще в мае 1918 года большевики предприняли первую попытку продать драгоценности династии Романовых за рубеж. Но тогда это делалось фактически нелегально - контрабандой. И наконец, после ряда промежуточных решений, 26 октября 1920 года вышел декрет, позволяющий продавать ценности вполне официально.

В феврале того же года при Центральном бюджетно-расчетном управлении было создано специальное Государственное хранилище ценностей РСФСР (Гохран) "для централизации, хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей, состоящих из золота, платины, серебра в слитках и изделий без них, бриллиантов, цветных драгоценных камней и жемчуга". В Гохран все учреждения и должностные лица в обязательном порядке сдавали драгоценности. Именно сюда, по расчетам большевиков, должны были стекаться все экспроприированные и конфискованные сокровища. Также, на основании октябрьского постановления, был создан Антикварный экспортный фонд, ставший с 1921 года Государственным фондом ценностей для внешней торговли.

Сначала предполагалось только заложить драгоценности, но потом все-таки было принято решение о продаже. Но, прежде чем продавать драгоценности за границу, надо было их оценить и рассортировать. Для этого сформировали две комиссии. Одна комиссия разбирала сундуки и описывала вещи в Оружейной палате Московского Кремля, другая - сортировала и оценивала их в Гохране. Вот как вспоминал об этом член одной из комиссий академик Александр Ферсман: "В теплых шубах с поднятыми воротниками идем мы по промерзшим помещениям Оружейной палаты. Вносят ящики, их пять, среди них тяжелый железный сундук, перевязанный, с большими сургучными печатями… Опытный слесарь легко, без ключа открывает незатейливый замок. Внутри в спешке завернутые в папиросную бумагу драгоценности бывшего русского двора. Леденеющими от холода руками вынимаем мы один сверкающий самоцвет за другим…".

Заведующий Оружейной палатой Дмитрий Иванов отмечал, что "работали тогда в необыкновенно быстром темпе, решая за секунду судьбу сокровищ мирового значения". Уже к середине мая 1922-го сортировка и оценка драгоценностей короны была завершена. Их разделили на три группы. Первая группа - изделия высокой художественной и исторической ценности на сумму более чем 650 млн рублей. Вторая - изделия, оцененные примерно в 7 млн рублей. Третью группу составили в основном отдельные камни, стоимость которых не превышала 300 тыс. рублей.

"Русские сокровища" были очень популярны за границей. В том числе благодаря появившимся в 1924-1925 годах иллюстрированным каталогам "Алмазный фонд СССР".

Одним из самых ценных предметов, проданных за границу большевиками, стал брачный венец супруги императора Николая II - императрицы Александры Федоровны, отделанный 1535 алмазами старинной огранки. Этот роскошный головной убор она надевала на свадьбу в 1894 году.

Венец был в числе драгоценностей из Алмазного фонда, приобретенных англо-американским антикваром Норманом Вейсом в 1926 году. Царские драгоценности он купил по весу: 9 кг обошлись ему в 50 тыс. фунтов стерлингов (1,5 млн рублей). Впоследствии антиквар очень выгодно перепродал все драгоценности аукционному дому Christie's, предварительно разбив их на лоты.

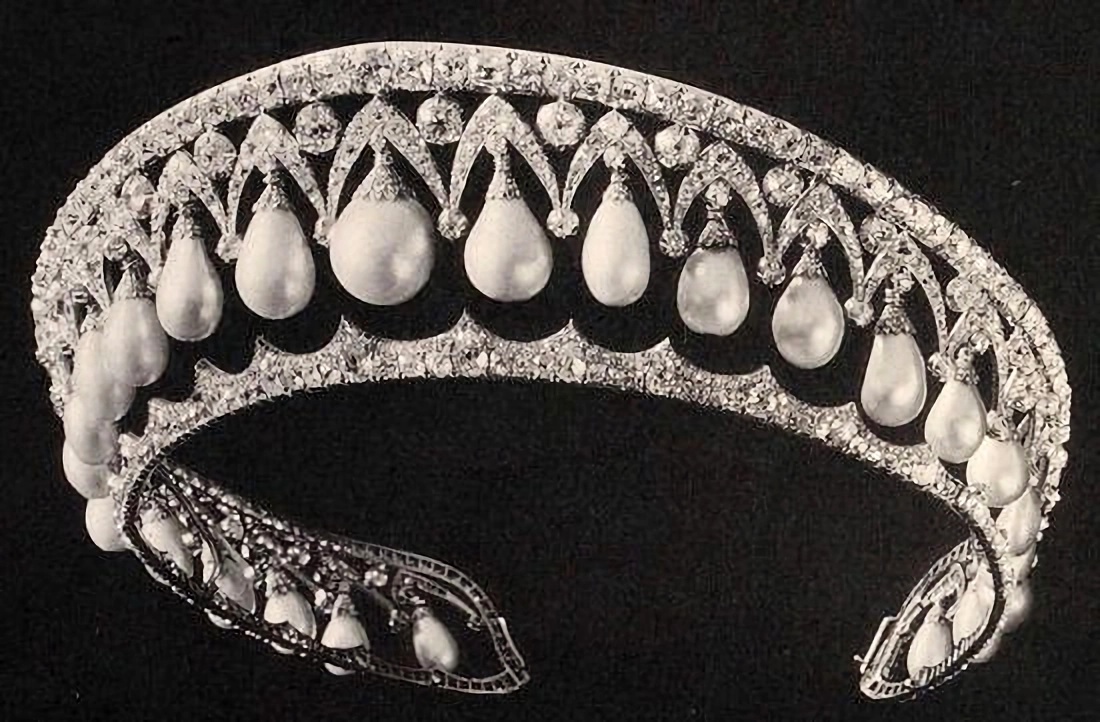

Еще одним известным украшением русского царского двора, проданным за границу, стала великолепная бриллиантовая диадема с подвесными жемчужинами под названием "Русская красавица". Диадема, по форме напоминающая кокошник, была создана по заказу императора Николая I для своей супруги Александры Федоровны в 1841 году придворным ювелиром Карлом Эдуардом Болиным из платины, бриллиантов и из 25 крупных каплевидных жемчужин. Историк-искусствовед Лилия Кузнецова отмечала, что "диадема лишала дара речи даже иностранцев".

Нельзя точно сказать, сколько именно ювелирных изделий было продано за рубеж после революции. Среди них были не только диадемы и венчальные венцы, но и скипетр, держава, короны, ожерелья и яйца Фаберже, которые Дмитрию Иванову с огромными усилиями все же частично удалось вернуть. Из Гохрана, стараниями заведующего Оружейной палаты, были возвращены 24 яйца Фаберже из 50 (по другим данным 56).

Но уже в 1929 году их снова изъяли. В итоге, легендарных яиц в Оружейной палате осталось лишь 10. Дмитрий Иванов не смог смириться с чудовищным расхищением сокровищ страны и покончил жизнь самоубийством - бросился под колеса поезда. Хотя, согласно официальной версии, это был несчастный случай. Тем не менее, его последняя записка красноречиво гласила следующее: "Не расхищал, не продавал, не торговал, не прятал палатских ценностей".

После того, как большевики решили судьбу царских драгоценностей, они взялись за музеи. "Вооруженные только одной наивностью, мы выходим на большую дорогу с Рембрандтами, Ван Эйками, Ватто и Гудонами", - писал Николай Ильин - председатель правления Всесоюзной государственной торговой конторы "Антиквариат", образованной в Госторге РСФСР в конце лета 1928 года.

Из залов и запасников Эрмитажа в Санкт-Петербурге отобрали около 3 тысяч картин, многие из них были подлинными шедеврами мирового значения. Эрмитажное собрание Рембрандта слыло богатейшим собранием художника во всем мире. Но после продажи за границу значительной части его работ, оно уступило первенство коллекциям музеев Амстердама и Нью-Йорка. Картин нидерландского живописца Яна Ван Эйка в России, в итоге, не осталось вообще.

Правда, некоторые предметы искусства сотрудникам Эрмитажа все же удалось отстоять. В частности, музейные коллекции "сектора Востока". С просьбой об этом заместитель директора Эрмитажа, один из крупнейших востоковедов XX века Иосиф Абгарович Орбели написал письмо Сталину, который согласился не трогать эту коллекцию. Сотрудники музея, чтобы избежать вывоза из страны других экспонатов, пытались всеми способами привязать их к "сектору Востока". Формально зацепиться можно было, например, за изображение на картине ковров или других восточных изделий.

В итоге, от окончательного краха музейные коллекции спасла обострившаяся экономическая ситуация в мире. Большинство шедевров продать просто не удалось.

Подпишитесь на нас в Dzen

Новости о прошлом и репортажи о настоящем